000

ОтложитьЧитал

ББК 85.333(4Ита)53-8Дузе Э.

С42

Il volume pubblicato con il contributo della Fondazione Giorgio Cini, Istituto per il Teatro e il Melodramma, che ha fornito gran parte delle fotografie. Издательство благодарит Итальянский Институт культуры за помощь в подготовке издания. Все фотографии принадлежат Фонду Джорджо Чини, если не указано иное. Автор выражает глубокую благодарность Институту изучения театра и оперы Фонда Джорджо Чини и лично директору Института Марие Иде Биджи и научному координатору Института Марианне Дзаннони за консультации, сотрудничество, а также за разрешение на публикацию этих материалов. Автор также благодарит Даниэлу Рицци за предисловие и содействие в подготовке издания на русском языке

Мирелла Скино

Элеонора Дузе. История и иллюстрации одной театральной революции / Мирелла Скино. – М.: Новое литературное обозрение, 2025. – («Театральная серия»).

Книга Миреллы Скино об Элеоноре Дузе (1859–1924) – результат многолетнего и кропотливого исследования, охватывающего не только жизнь и творчество великой актрисы, но общее состояние итальянского театра ее эпохи. Во всем мире художественная элита рубежа XIX–XX веков – от Сары Бернар, Д’Аннунцио, Л. Пиранделло, Э. Г. Крэга до А. Чехова, Вс. Мейерхольда и К. Станиславского – восхищалась талантом Дузе. Однако только теперь, с сегодняшней временной дистанции можно с уверенностью говорить о ее подлинной гениальности: Дузе не только предвосхитила, но и определила тенденции развития и становления театрального искусства на столетие вперед. Это же касалось и драматургии, поскольку внимание актрисы в пору ее зрелого творчества сосредоточилось на пьесах Д’Аннунцио, М. Метерлинка, Г. Ибсена. Дузе неоднократно гастролировала в России (1891–1892, 1908), ее спектакли имели ошеломительный успех, а И. Репин написал портрет актрисы. Кончину Дузе оплакивал весь мир, траурные церемонии сопровождались огромным стечением народа и в Америке, и в Италии. Мирелла Скино – театровед, профессор Третьего университета Рима.

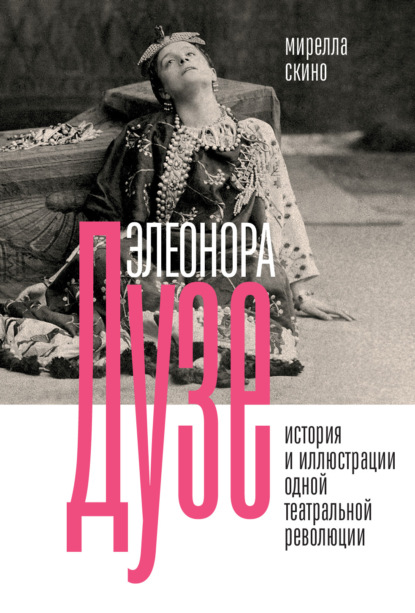

На 1-й ст. обложки: «Антоний и Клеопатра». Фотограф П. Одуар, 1890.

На 4-й ст. обложки: «Фру-Фру», Э. Дузе в роли Фру-Фру. Фотограф А. Льер; Э. Дузе за чтением. Карикатура неизвестного автора; Э. Дузе. Фотограф А. Генте, 1923.

Arnold Genthe Collection, la Library of Congress, Prints & Photographs Division.

Фотографии публикуются с любезного разрешения Фонда Чини, Венеция; Э. Дузе на холме Джаниколо, Рим. Фотограф Ж. Примоли, 1898 (?).

© Fondazione Primoli, fondo fotografico, 6674/A.

ISBN 978-5-4448-2859-5

© Mirella Schino, 2023

© И. Зверева, перевод с итальянского, 2025

© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2025

© ООО «Новое литературное обозрение», 2025

Даниэла Рицци

Предисловие

Книга, которую читатель держит сейчас в руках, несомненно, представляет собой важную веху в истории исследований, посвященных Элеоноре Дузе – величайшей актрисе своего времени. «Элеонора Дузе. История и иллюстрации одной театральной революции» – плод десятилетий вдумчивой исследовательской работы, которую автор ведет с начала девяностых годов прошлого столетия. В действительности это уже третья книга об Элеоноре Дузе, написанная Миреллой Скино – одним из самых крупных итальянских историков театра (первая книга вышла в 1992 году, вторая – в 2008‑м). Более тридцати лет автор занимается Дузе и параллельно изучает другие темы, уделяя наиболее глубокое внимание так называемому «театру Великого Актера» XIX века и вопросам, связанным с зарождением режиссуры как таковой в начале XX века. Иными словами, это книга специалиста, досконально изучившего как с национальной, так и с международной точек зрения все аспекты театра той эпохи, в которую жила и работала Дузе. И действительно, в этом исследовании мы обнаруживаем не только и не столько биографический портрет Дузе, но прежде всего попытку вписать ее личность в контекст времени с тем, чтобы подчеркнуть исключительность таланта актрисы и приоткрыть великую тайну ее мастерства, взглянув на него как бы изнутри самой театральной системы.

Как сейчас, спустя столетие после ее смерти, понять глубинные причины того сокрушительного впечатления, которое игра Дузе производила на зрителей? Даже дошедшие до нас описания и свидетельства современников не объясняют, почему ее театр был для зрителя «потрясением, опытом экзистенциального типа», почему он «потрясал устоявшуюся стабильность и подрывал привычное мировоззрение», а ее спектакли «представляли собой ментальное крушение, они меняли жизнь людей» (с. 14). Сложно проникнуть в механизм этих спектаклей и актерской игры Дузе еще и потому, что она не оставила никаких письменных размышлений на эту тему, ее театр не был режиссерским – это был актерский театр, непременной частью которого являются импровизация и спонтанность. Театр Дузе – это область предельно насыщенной эмоциональной коммуникации, которую великая актриса устанавливала со своим зрителем. Каким образом она достигала столь мощного результата? Какие потребности и душевные травмы вели ее вперед? Иными словами – какие чаяния она возлагала на театр? Именно на эти вопросы, относящиеся как к творчеству, так и к области экзистенциального выбора, пытается ответить книга Миреллы Скино.

Цель автора ясно обозначена: «рассматривать то, как она [Дузе] подходила к театру вообще» (с. 153), что, помимо анализа сыгранных актрисой ролей, подразумевает воссоздание ее ви́дения театра. И это «революционное» ви́дение, о чем говорит само название книги.

На самом деле Дузе совершила не одну, а две революции. Одна из них – стилистическая, которая привела к разрыву с предыдущим актерским поколением и радикальным образом преобразовала театральный язык, что признавали все – с самых первых шагов Дузе. Вторая революция – концептуальная, касающаяся самой структуры театра и понимания ее взаимоотношений с ним: с юных лет актриса стремилась к тотальному контролю над спектаклем, к управлению каждым его аспектом с тем, чтобы усилить тот эффект, который ее игра производила на зрителя. Ей было недостаточно имени первой актрисы – она стремилась стать единоличным творцом спектакля, и уже в 1887 году, когда ей еще не исполнилось тридцати, Дузе встала во главе собственной труппы. В те времена – то есть когда театр как таковой еще не был постоянным и режиссерским институтом – это означало одновременно заниматься финансированием спектаклей, подбором актеров, репетициями, определением репертуара и, конечно же, быть примой этой труппы. Что касается репертуара, то непрерывный поиск ведет Дузе от Дюма и Сарду к Д’Аннунцио, а потом к Ибсену – и это лишь неполное перечисление главных этапов ее «все более осознанного творческого пути в театре» (с. 20).

Мирелла Скино в своем исследовании «тайны» очарования театральных творений актрисы и осуществленной ею трансформации самого смысла сценического искусства использует не только классический инструментарий историка театра, но и самые разнообразные косвенные свидетельства. Среди них и воспоминания современников, и эпистолярное наследие, и различные изображения – и в этом в том числе новизна исследовательского подхода автора. Фотографии, помещенные в книге, которые автор анализирует, представляют актрису в сыгранных ею ролях, однако сделаны они в студии, ибо фотографическая техника того времени не позволяла проводить съемок спектакля. Таким образом, эти снимки не могут дать нам представление об игре Дузе на сцене, однако рассказывают о самой природе актрисы: позы, жесты и микрожесты, мимика, выражения лица – раскрывая язык тела, они приближают нас к решению загадки Дузе.

Первые две части книги рассказывают о периоде между 1887‑м и 1909 годами (в 1909 году Дузе оставила театр и вернулась на сцену лишь в 1921‑м). Одна из самых интересных частей, вторая, фокусирует внимание читателя на спектаклях, которые автор называет «безумными проектами» (с. 22), то есть на тех, что были задуманы во время творческого союза с Д’Аннунцио. Мирелла Скино оставляет в стороне сугубо биографические аспекты связи актрисы и поэта, о которых было написано излишне много, и исследует особенности их творческого сотрудничества и причины провала совместной попытки создания поэтического театра.

Что искала Дузе в текстах Д’Аннунцио, в его идее поэтического театра? Безусловно, она жаждала прорыва в качестве литературного материала, который воплощала на сцене, и этого она, без сомнений, добилась. Но ей не удалось воплотить этой новой театральной формулы в своей актерской игре: зрительская реакция не оправдала ожиданий актрисы и писателя – публика была разочарована, сравнивая теперешнюю Дузе с ее прежними ролями. В итоге общий замысел двух величайших творцов того времени не сработал, и с определенного момента Дузе отказалась от постановок пьес Д’Аннунцио, несмотря на его настойчивые просьбы. Конечно, свою роль сыграли и финансовые обстоятельства, удерживавшие Дузе от продолжения этого сотрудничества, однако они объясняют далеко не все, и Мирелла Скино исследует именно творческие причины этого провала.

В третьей части книги рассматривается путь Дузе после ее возвращения в театр – «золотое время для актрисы» (с. 24). Возвращение на сцену в 1921 году в возрасте 63 лет в той же роли, в которой она предстала в своем последнем спектакле 1909 года, – это была ее самая «высокая ставка». Пожилая, уставшая, поседевшая Дузе вернулась на сцену в образе молодой и прекрасной девушки Эллиды – главной героини «Женщины с моря» Ибсена, одной из самых любимых ее пьес, – и это возвращение стало оглушительным и единодушно признанным триумфом. Об этом последнем, коротком периоде театрального пути Дузе некоторые (в том числе такой светский интеллектуал, как Пьеро Гобетти) говорили как о религиозном, духовном и мистическом опыте.

Книга Миреллы Скино – это бесценный проводник в «опыт неведомого», которым был театр для Дузе и ее зрителя. Этот опыт познала и Россия. Как известно, актриса четырежды приезжала туда с гастролями между 1891 и 1908 годами, и реакция зрителей всегда была очень живой. О спектаклях великой актрисы писали многие: театральные критики, литераторы и знаменитые режиссеры. Труды, посвященные Дузе, вышедшие на русском языке, особенно ярко осветили вопросы рецепции1 и биографии2, но, несомненно, для глубокого понимания феномена актрисы русскому читателю не хватало актуального научного инструмента, отражающего современное состояние исследований в области театра. Книга «Элеонора Дузе. История и иллюстрации одной театральной революции» наконец восполняет этот пробел.

Предисловие. От имени актеров

Why are we all so alone? You our Queen and we who love you and thrill of the mention of your name. When you are far off and all of us scattered sometimes we think: «she does not love us at all».

I don’t know what my brothers and sisters do, but I have always held you as our queen our Ruler and have looked for years for some sign – listened for some order <…>. But why we are so alone – so divided – and so distant.

Эдвард Гордон Крэг (1917)3

«Обожаема, боготворима, неведома»

«Обожаема, боготворима, неведома» («Il Piccolo della Sera», 22 января 1905 года)4 – последнее определение, как кажется, противоречит двум предыдущим, но именно так описывается Элеонора Дузе в статье начала двадцатого века. Актрисе скоро исполнится пятьдесят, она на вершине славы, ее считают единственной соперницей всемирно знаменитой Сары Бернар5. Если автор и называет Дузе «неведомой», то, разумеется, он имеет в виду лишь то, что она «не понята», а вовсе не «неизвестна». Но и такое определение представляет собой проблему. Как столь знаменитая актриса может быть непонятой? Непонятым может быть особое, очень отличное от привычного ви́дение театра, тем более что в данном случае речь идет об актере и, что еще более важно в начале двадцатого века, – о женщине. Редко, крайне редко за актером, за актрисой признавалось что-то отличное от исполнительского искусства, то есть способность выработать свое глубоко личное (а в случае Дузе еще и предельно новаторское) ви́дение театра и воплотить свой проект на сцене. Признать новизну, выраженную и подкрепленную теорией, гораздо проще, но актеры и актрисы обычно не отличаются склонностью к теоретизированию. Однако в первую очередь речь идет о недостаточном к ним уважении. И это касается даже Дузе.

Если мы имеем в виду только стиль Дузе-актрисы, то слова о совершенной ею театральной революции являются почти общим местом. Как замечали современники, ее актерская игра была настолько далека от нормы, что зрители порой приходили в замешательство и лишь потом влюблялись в нее. Разговор о революции применительно к ее представлению о том, каким должен быть театр, однако, может вызвать недоумение. В отличие от признанных новаторов Дузе никогда не занималась построением теорий, она не изменила внешней формы спектакля, равно как и принципов его создания.

И тем не менее революция произошла. Это была революция особого типа: без слов, без последователей, но фундаментальная. Дузе изменила восприятие театра, предложив и внушив зрителю его иную функцию. Театр больше не был культурным размышлением, эстетическим опытом, развлечением, чистым удовольствием, способом коммуникации – вместе с Дузе он превратился в потрясение, в опыт экзистенциального типа. Странными дорогами она приводила своих зрителей к необычным размышлениям. Парадоксальным образом эта совершенная Дузе трансформация сближает ее с великими мастерами режиссуры, чья деятельность была совершенно иной, но зачастую развивалась, тем не менее, параллельным путем.

В отличие от них, Дузе шла по пути отрицания. Она не провозгласила нового порядка, однако навсегда изменила казавшиеся незыблемыми устои: ее актерская игра затрагивала самые глубокие пласты, она была доведена до предела, вплоть до того, что само актерское искусство превращалось в нечто совершенно иное. Дузе была великим мастером беспорядка. Ее спектакли в итоге потрясали устоявшуюся стабильность и подрывали привычное мировоззрение. Спектакли с Дузе представляли собой ментальное крушение, они меняли жизнь людей, но затем у зрителя возникало инстинктивное желание отодвинуть их, чтобы сохранить себя (и это отличает Дузе от других деятелей театра, которые разрабатывали и предлагали публике новые порядки). В том числе поэтому ее искусство казалось непрочным и хрупким, готовым вот-вот исчезнуть: зрители постоянно говорили о причиняемой Дузе боли, которая выходила за пределы страдания, тем самым вызывая замешательство. Именно ради самосохранения они выворачивали наизнанку происходящее: превознося способность Дузе выражать на сцене страдания, зрители хотели воспринимать актрису не как создателя трагического образа, а как обычную женщину, которая сама мучается в жизни. Об этом говорили многие, более враждебно настроенные зрители говорили о ее «долоризме» (подчеркнутое и постоянное проживание боли). Но на самом деле они прежде всего видели в ней отражение боли собственной. Подобным образом искажая происхождение этой боли, они неосознанно стремились забыть, сколь опустошительным могло быть созерцание Дузе на сцене. Это был способ упорядочивания вещей в более простой и удобной форме.

В статье 1905 года, с которой я начала, автор причисляет Дузе к тому сообществу выдающихся творцов, которые меняли сознание XX века, а рядом с ее именем упоминаются имена Фридриха Ницше или Генрика Ибсена. Многие зрители ощущали нечто подобное. Но перевести это ощущение в слова, ясно произнести их в отношении актрисы – это было нечто невозможное. Не было правильных слов, не было примеров. Лишь немногие более явно говорили об искусстве Дузе как о духовном феномене и о прикосновении к неведомому, но это произошло уже в поздние годы Дузе, в разгар двадцатого века.

Есть и другие косвенные подтверждения. Многие великие мастера начала двадцатого столетия считали ее своей попутчицей. И на протяжении всей ее жизни зрители, принадлежавшие к культурным течениям, которые считались в большей или меньшей степени новаторскими, проживали ее театр как близкий им самим опыт. После ее смерти – а Дузе умерла, когда ей было больше шестидесяти, – поколение молодых зрителей, не видевших ее прежде на сцене, удивительным образом окрестило ее «нашей современницей»6.

Любопытно, насколько для двадцатого века были актуальны и даже чрезмерно важны такие вопросы, как ценность, необходимость артистов и их собственные потребности, чего нельзя сказать о предыдущем времени. Об этих вопросах молчали сами актеры, их не признавала современная им публика. Но это не значит, что сами вопросы отсутствовали. Несмотря на значительное количество исследований, особенно в Италии, в отношении девятнадцатого века предпочтение до сих пор отдается изучению костюма, обычаев, разных традиций, различных интерпретаций, и все еще остаются неизученными многие другие аспекты: например, экзистенциальный накал или стремление к переменам, которые совершенно иначе осмыслялись в девятнадцатом веке. Пример Дузе подтверждает важность и значимость этих вопросов. Дузе сама по себе уже является необыкновенно привлекательной и сложной фигурой, но, кроме того, ее деятельность показывает нам существование еще одного пути трансформации театра конца XIX века, отличного от того, что выбрали великие мастера двадцатого века. Дузе была главным действующим лицом и вершиной этой трансформации, но умерла раньше, чем это преобразование действительно оформилось. И все же она рассказывает нам о том, что даже «старый» актерский театр стремился к изменениям и шел к ним своим, вовсе не банальным путем. Фигура Дузе демонстрирует нам возможность и необходимость пересмотра наших исторических точек отсчета.

Осознавала ли Дузе, что была «только» актрисой, и сознательно ли она никогда не говорила о том, чего хотела от театра, и о своей революции? И каковы были основы, то есть ее собственные потребности как актрисы? Она принадлежала к другому времени, отличному от нашего, и полагала, что основа обновления заключалась в новых текстах, хотя потом это обновление произошло совершенно иначе. В определенные моменты Дузе была восприимчива к влиянию некоторых личностей, которые были с ней особенно близки – таких, как Арриго Бойто и Габриэле Д’Аннунцио, – и следы этого влияния переплетаются затем в ее творчестве. Трудно избавиться от некоторых устоявшихся стереотипов, и даже сегодня исследователи склонны преуменьшать значение многих ее решений, сводя их к простой страсти. Если Дузе ставит произведения своего возлюбленного – значит, она делает это из‑за любви: подобные автоматические связи свойственны мышлению, в котором проявляется наихудший набор общих мест и предвзятых убеждений, связанных с актерами. Свободному же от этих стереотипов взгляду автономность действий Дузе предстает очевидной, в том числе потому, что многие ее устремления предшествуют некоторым встречам, а не следуют за ними. Она была неординарной женщиной – и как исключительная актриса, и как руководительница труппы, за которую она отвечала с художественной, организационной и финансовой точек зрения. Похоже, Дузе осознавала, сколь особенной и отличной была ее сценическая игра, однако упоминала об этом лишь вскользь.

Многие великие актеры говорили хотя бы о своем искусстве, она же молчала и об этом. У нее не возникло желания сформулировать отличительные особенности собственного понимания театра – и речь идет не просто об актерской игре. Возможно, актриса и не смогла бы этого сделать. Дузе ограничилась несколькими вводящими в заблуждение утверждениями, которые по большей части касались текстов. Но если она ничего не говорила, то это не значит, что ей нечего было сказать, что у нее не было ясного понимания или же что у нее не было своего личного и даже осознанного пути. Ее молчание всего лишь означает, что в силу исторических, личных или неотделимых от ремесла актера обстоятельств она решила этого не делать.

Следы

Даже непроизнесенные слова оставляют следы – но их надо суметь распознать. В этом заключалась одна из моих задач во время работы над книгой. Наряду с анализом художественных, финансовых, административных, политических и касающихся человеческих отношений аспектов, в рамках которого я использовала источники самого разного рода, от рецензий и писем (изданных и не изданных) до редких контрактов и документов, касающихся организации похорон Дузе; наряду с самыми устоявшимися или традиционными методологиями я использовала и другие, столь же точные, но менее очевидные: я исследовала эмоции, которые Дузе вызывала у зрителя – не для того, чтобы воссоздать ее спектакли, но чтобы проследить скрытую траекторию развития ее особого подхода к театру. Я искала эту траекторию в том, что обычно принято считать почти непригодным: в деталях ее биографии, в эмоциональных оборотах речи и даже в анекдотах. В намеках, поведенческих проявлениях, в странных заявлениях актрисы. В душевных ранах, шрамы от которых, похоже, она пронесла через всю свою жизнь, например, в ее юности: скорее убогая и угнетающая среда, в которой росла Дузе, сыграла определяющую роль в ее решении посвятить себя чему-то кардинально иному. Я искала следы внутренней логики развития в ее работах, особенно в тех, которые были наименее поняты и приняты зрителем, – «Антоний и Клеопатра», спектакли по произведениям Д’Аннунцио и отчасти те, которые были созданы после возвращения Дузе в театр. Я искала следы этого пути, анализируя привычки, принесенные ею из той среды, в которой она выросла, и переосмысленные ею затем в новой форме. Раскрывая ее наваждения, мании, неутомимые поиски. Некоторые биографические детали могут послужить одним из ключей к пониманию совсем иного – профессии, художественных и личных потребностей Дузе, тех способов, которыми она их реализовывала.

Кроме того, есть свидетельства зрителей. Называть их «рецензиями» было бы слишком просто. Наверное, нет другой актрисы, творчество которой вызвало бы такое количество откликов самого широкого круга потрясенных и ошеломленных зрителей по всему миру, в том числе профессиональных критиков. Неординарность ее искусства оказывала огромное влияние на их тексты, порой изменяя их смысл, что свидетельствует о тонкой и вдумчивой работе Дузе над восприятием своих зрителей и над собой – не столько во время репетиций, сколько в одиночестве в бесконечных гостиничных номерах, почти в затворничестве. А также о ее тщательной работе, касавшейся текстов и партнеров по сцене. Как и все, я начала с рецензий, но затем мое внимание сосредоточилось по большей части на самых необычных, самых эмоциональных, а значит, и самых туманных и кажущихся бесполезными свидетельствах7. Дузе не была укоренена в национальном контексте, но ей удалось оказать большое влияние как на самую широкую публику всего мира, так и на самые прогрессивные сообщества. Ее невозможно назвать просто мировой актрисой или же экспериментальной актрисой. Можно было бы даже говорить о «загадке Дузе».

Конечно, ни один разговор о Дузе не может обойтись без анализа того, чем были одержимы все начиная с Крэга8: ее техники, силы воздействия; особых отношений, которые актриса умела установить со своими зрителями; напряжения, в том числе физического, которое она создавала на сцене. На протяжении всей жизни, до самой старости, Дузе оставалась актрисой, обладающей особой мощью, способной покорять большие театры. Заклинательница. Чтобы понять ее, я впервые использовала документы, представляющие определенный риск, – изображения. По мере развития повествования рождается книга в книге: мой личный, но вовсе не частный «альбом Дузе». Я отдавала предпочтение некоторым фотографиям не в силу их технического качества, но исходя из того, что они сообщали мне нечто, побуждая меня к размышлению. Иногда эти фотографии позволяли мне различить узлы и напряжения, почти невидимые, но важные для выстраивания сценического существования за пределами повседневности9. Все эти размышления приведены в длинных подписях.

Изображения не являются свидетельствами актерской игры Дузе (все фотографии, например, сделаны в студии), но они тоже могут многое рассказать о сценической мощи актрисы. Они предлагают нам некоторые знаки для расшифровки, и длительное изучение изображений всегда чему-то учит, даже если и не предоставляет окончательного ответа. Изображения дарят нам время для размышления. Я рассматривала фотографии Дузе, анализируя, созерцая, строя гипотезы, стремясь найти какие-то важные детали – отчасти так же, как зрители смотрели на нее на сцене. Я задавалась вопросом, могла ли на самом деле эта исключительная актриса передать в фотографической позе все напряжение, которое она создавала на сцене.

Изучение фотографий требует от исследователя некоторых обязательных знаний, которые все более точно формулируются в недавних работах, посвященных этому вопросу10. Эти знания касаются не только фотографической техники, но и важнейшей роли авторов, фотографов, используемых ими техник, их творчества, их жизни. Однако не стоит недооценивать властности Дузе, ее стремления к контролю, ее интереса к техническим аспектам: ее роль в фотосъемках, несомненно, заключалась не только в позировании11. Мария Инес Аливерти замечает, что даже в случае сильных личностей творческая оригинальность не отменяет документальной данности (см. Aliverti, 2015. P. 75). Не умаляя роли фотографов, почерка и вкуса авторов карикатур, мой интерес сосредоточен на теле Дузе и на том, каким она хотела его представить.

Наличие подобного альбома внутри книги изменило форму моего повествования. Изображения и длинные подписи позволили мне разбить монолитность, свойственную рассказу исследователя. Мои наблюдения и рассказ разворачиваются одновременно на нескольких уровнях. Каждое искусство по-своему многопланово и развивается в нескольких плоскостях. Однако подобный способ построения рассказа кажется особенно созвучным именно искусству театра – емкому, но, конечно же, непростому, которое больше всего страдает от реконструкций, приводящих его к линейности. Этот способ организации повествования стал для меня не только выбором, но и методом.

- Культура Zero. Очерки русской жизни и европейской сцены

- Потусторонние встречи

- Галина Волчек как правило вне правил

- Польский театр Катастрофы

- Современный танец в Швейцарии. 1960–2010

- Мариус Петипа: В плену у Терпсихоры

- Годы странствий Васильева Анатолия

- Театр Роберта Стуруа

- Курс. Разговоры со студентами

- Между эмансипацией и «консервативной революцией». Женщины в театральных проектах Гуго фон Гофмансталя

- Трансформации драмы в истории. Структуры порядка и структуры хаоса

- Товарищество на вере. Памяти Инны Натановны Соловьевой

- Новый курс. Разговоры с самим собой

- Элеонора Дузе. История и иллюстрации одной театральной революции

- «Женитьба» Анатолия Эфроса