Клинок мечты

- -

- 100%

- +

Daniel Abraham

Blade of Dream

Copyright © 2023 by Daniel Abraham

Cover illustration by Daniel Dociu

© Иванов Н., перевод на русский язык, 2025

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Дизайн Елены Куликовой

Карта 7Narwen

* * *

Пролог

В течение единственной жизни человек способен побывать много кем: умильным мальцом в вышитой распашонке, уличным задирой при шпане с ножичками, любовником красивой девушки, мужем достойной женщины, заботливым родителем, мешальщиком на пивоварне, вдовцом, музыкантом и хворым попрошайкой, что выкашливает легкие за городской стеной. У этих личностей между собой нет ничего общего, кроме одного: все это один и тот же человек.

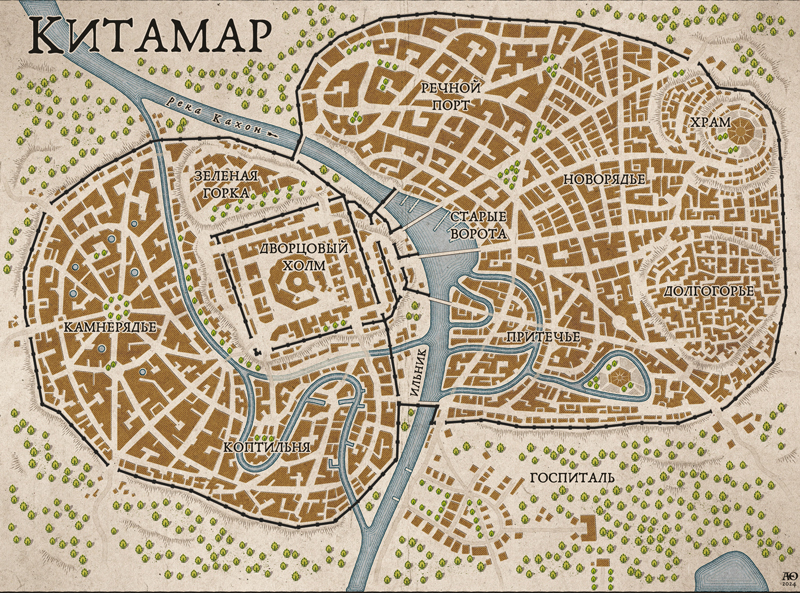

На свете бывают тайны, а в тайнах присутствует своя красота. И Китамар в этом смысле – город красивый.

Едва ль не на каждой улице Китамар предъявляет прохожим следы и останки тех городов, которыми прежде бывал. Стена, что когда-то оберегала рубеж молодого поселения, нынче стоит опешившим часовым-разиней между благородной Зеленой Горкой и площадью фонтанов у Камнерядья. Громадные бастионы Старых Ворот хмурятся на реку – стрельницы и бойницы стали нишами для фонарей, а народы, что штурмовали и обороняли их, нынче спят рядышком в былых оружейных, потому что там недорого берут за постой. Шестимостный Кахон был прежде границей между великим царством Ханч и диким, полукочевым Инлиском, если послушать одних. Либо же первой преградой на пути явившихся с запада остролицых ханчей, жестоких трусов, если эту историю поведали бы вам на другом берегу. А теперь река, истинное сердце города, и делит его, и объединяет.

Древние племена убивали друг друга, клянясь в вечной ненависти, чтобы потом закопать вражду и притвориться единым народом, гражданами одного города. Некогда Китамар провозгласил себя подвластным лишь одному истинному богу. Ну, может быть, трем. Или бессчетному их числу. Три сотни лет и более он был вольным городом, гордым и независимым, и правили им местные князья, а не какой-то там чужеземный король.

Однако сегодня князь умер.

Владычество Бирна а Саля было недолгим.

Не прошло и года с тех пор, как улицы переполняли бражники и вино, музыка и веселье, с отнюдь не малой долей безрассудных плотских утех, на празднике в честь венчания этого великого человека на княжество. Тогда от сейчас отделяли бурные месяцы, отмеченные дурными предзнаменованиями и жестокостью. Отделяла зима тревожных снов.

Сегодня, как только первый луч зари касается башен дворца на вершине холма, красные ворота отворяются перед похоронной процессией. Две одетые в лохмотья старухи ступают вперед и бьют в барабаны. Зашоренные вороные кони шагают за ними, а булыжный камень разносит цокот копыт. Вдоль всего пути их ожидают мужчины, женщины, дети, которые и есть Китамар. Они обожают такие спектакли со смертью, представления, полные скорби. И хотя мало кто говорит об этом вслух, надеются, что время холодной тьмы завершится и начнется что-нибудь новое. Лишь некоторые задают вопросы во всеуслышанье: «Как это произошло? Болезнь ли это, несчастный случай, убийство или божья кара?»

Отчего скончался Бирн а Саль?

Черный лакированный экипаж минует особняки и сады Зеленой Горки. Главы первых семейств стоят у парадных входов, словно готовые пригласить покойного к себе, будто тот вот-вот встанет. Слуги, дети и невоспитанная родня выглядывают из кустов и закоулков. Не почтило похороны лишь Братство Дарис. Тело едет в город, сперва на Камнерядье и далее на юг, по темным от сажи улицам Коптильни.

Кому повезло иметь на этом маршруте дома, те сдают внаем места у окон и даже на крышах. Пока катафалк ползет и трясется по мостовой, люди оттирают друг друга, чтобы взглянуть на покойника: чуть менее шести футов смердящей железом безжизненной плоти, что прежде была человеком. За дрогами следует высшая городская знать. Будущая княгиня Элейна а Саль едет подле отца в черном паланкине. На ней рваное тряпье и вместе с тем серебряная гривна на шее. Подбородок вздернут, лицо безо всякого выражения. Зрачки всего города впиваются в нее, пытаясь по наклону спины или сухости глаз прочесть, кто она – девчонка, едва ли в возрасте женщины, что тонет в отчаянии и безысходности, или душегубка, отцеубийца, что насилу сдерживает ликование.

Так или иначе, с завтрашнего дня править городом ей, и те же самые люди будут отплясывать на ее венчании на престол.

За ней шествуют приближенные старого князя. Мика Элл, придворный историк, в обсыпанной пеплом мантии. Сын старого Карсена, Халев, – наперсник и советник Бирна а Саля. Самаль Кинт, глава дворцовой стражи, несет затупленный меч. За ними другие, все в сером, ладони у всех в золе. Достигнув пределов Коптильни – желтого камня и черной известки, – они останавливаются. Навстречу выходит священник, распевая псалмы и бряцая кадилом со сладким ладаном. Проводится охранный обряд, дабы река не смыла душу усопшего. Сколь голодны эти воды, известно всем.

Обряд исполнен, похоронная процессия проходит по широким бульварам Притечья, мимо пивных заведений, мимо каналов, где плоскодонки стоят носом в корму, так часто, что на другую сторону канала дева перейдет, не намочив подола. Близится полдень, солнце раннего лета огибает в небе дугу медленнее, чем пару недель назад, а траурный экипаж только сворачивает на северо-восток, выходя на раздел между Речным Портом и Новорядьем. Над дрогами жужжат жирные, с ноготь, мухи, а кони шлепают их хвостами. Там, где появляется похоронное шествие, толпа густеет, испаряясь лишь после прохода свиты. Как только последний воин почетного караула сворачивает за угол, покидая Притечье, трактиры открываются вновь, за чугунными решетками по бокам заведений опять принимаются ставки. Разносчики с бывалым жонглерским умением катят по улице бочонки на ободах.

Процессия достигает Храма почти на закате. Черный Дворцовый Холм рассекает западный горизонт. Светятся разноцветные витражи храмовых окон. Темнота, словно разлитые чернила, прибирает улицы, прежде чем на высоких хорах над жертвенником гаснет последняя песнь, и тело Бирна а Саля, омытое скорбением подданных и молитвами духовенства, выносят на костер. Поджигать пахнущие маслом поленья должно княжне, но та стоит неподвижно, пока молодой Карсен, отцовский друг, не подходит и не принимает из ее рук факел.

Ночь между погребением старого князя и коронованием нового называется «гаутанна». Это древнее инлисское слово означает задержку на пике вдоха, когда легкие наиболее полны воздуха. Буквально переводится как «мгновение пустоты».

На одну ночь Китамар становится городом промеж миров и эпох. Он выпадает из собственной истории, становясь мгновением прошлого и одновременно началом чего-то нового. Скептики среди горожан – а Китамару досталась немалая доля добронравных безбожников – называют это обычаем и басней, в духе родного города, его стремлений и чаяний, его боязни и робости в час перемен. Возможно, они и правы, но улицы будто окутывает нечто мрачное и зловещее. В шелесте быстрой реки слышатся вроде слова. Скромные китамарские чудеса замирают, как почуявшая кота мышь. Стук подков по камням оглашается совсем не привычным эхом. Городские стражники в синих плащах неспешно наматывают положенные круги – либо приходят к выводу, что не беда, если в эту ночь не намотают их вовсе.

Под самым северным из четырех мостов Старых Ворот сидит, слушая бег воды, девушка. У нее круглое лицо, кудрявые волосы, а в кулаке зажат нож. Она ожидает встречи, которой страшится не меньше, чем жаждет.

За городом лежит южный тракт, где при свете дня воловьи гурты влачат против течения лодки. Сейчас он тих и безвиден, за исключением одного бородатого мужчины. Он сидит под белой березой, прислонившись спиною к коре. Стеклянная бусина в его руке была бы красной, хватай тут света, чтобы ее разглядеть.

В спальне с худыми стенками, над лавкой портного в Речном Порту, лежит на матрасе молодой человек. Правая рука у него забинтована, под тканью перевязки пульсирует рана. Он смотрит, как над коньками крыш восходит луна, с замиранием сердца прислушивается к шагам по скрипучим полам за дверью.

Зовут его Гаррет Лефт.

Часть первая

Разгар лета

По сути своей Китамар – это сплошные границы. Река отделяет старую ханчийскую крепость от инлисского поселения, завоеванного и поглощенного. Здания на северной стороне иных улиц – уже Камнерядье, тогда как на южной – еще Коптильня. Разделен и каждый квартал: богатые торговые залы Речного Порта, противоборствуя, высятся друг против друга; в каждом доме есть солнечная стена, за которой нежатся в тепле хозяева, и затененная, где стучит зубами прислуга. Везде разделы, различия, рознь – пока Китамаров не становится столько, сколько и жителей внутри его стен. Что ж, даже сердце разделено на камеры.

Из «Поучения о Целостности», руки Авита Церры, придворного философа князя Даоса а Саля1

По северной стороне забора взбирался плющ. Широкие листья зеленели столь сочно, что при свете фонаря казались почти что черными. Камни источали дневной зной, а ветер навевал то, что в середине лета считалось прохладой. От него пахло рекой.

– Потом вышли еще пятеро, – продолжал дядя Канниша, Марсен, растопырив пальцы. – И вот мы – я, Фриджан Рид и Старый Кабан, а вокруг нас целая дюжина долгогорских бандюг, а другого патруля и не видать, свисти – не свисти.

Маур напряженно подался вперед, точно ребенок, а не взрослый мужчина, проживший уже пару десятков лет. Гаррет прихлебнул еще сидра, стараясь не шевелиться. Канниш, который недавно тоже обзавелся синим плащом городского стражника, хоть сейчас его и снял, сложил руки и откинулся к стене, словно, вступив в стражу, тоже стал участником дядиных историй.

Марсен вытянул руки вдоль спинки лавочки и покачал головой, предаваясь воспоминаниям. С сединой в бороде и на висках, он разменял вторую половину пятого десятка и носил мундир с непринужденностью многолетней привычки. Этот мундир настолько с ним сросся, что снять доломан, короткую куртку, как это делали парни, ему не приходило в голову даже в жару.

– Так и что, вы тогда получили поперек задниц? – спросил Маур.

– Нет, – ответил Марсен. – А могли бы. Запросто. Те, как один, были бойцами Тетки Шипихи, а она падка на кровь, срань инлисская. Служебные жетоны без разговоров делали нас мишенями. Но мы были в Долгогорье. Вы, ребята, в Долгогорье бывали?

– Только по пути в университет или театр, – отозвался Гаррет.

– Значится, нет. Если идете в Притечье, держитесь реки, чтобы туда попасть. Долгогорье – настоящий лабиринт. По тому, как дома у этих инлисков сгнивают и тут же пристраиваются новые, их улицы сдвигаются от недели к неделе, а новые постройки сооружают их тех же досок, что и старые. Это-то нас и спасло. – Он кивнул. Зная, что будет дальше, кивнул и Канниш. – Один хлыщ держал масляную лампу. Склянку в дерьмовой жестяной коробочке. На него я и попер. Сам-то он увернулся, но я метил вовсе не в тело. Никак нет. Я пробил и стекло, и жестянку, и все вокруг обдало маслом. Мой клинок тоже. Все лезвие. Малость смахивало на картинку из священных преданий. Боги с пламенными мечами. Но то был просто-напросто я да немного дешевого масла. – Он поднял правую руку, выставив большой палец. – Видите – обжегся.

Маур негромко присвистнул. Узловатый шрам был уродливо-бледным, но боль хозяину шрама, видимо, была нипочем.

– Суть в том, что пацаны Тетки Шипихи увидали огонь и запаниковали. Вообще, мать их, забыли про нас. Ломанулись за водой. Мы завалили и повязали половину из них, до того как те поняли, что происходит. А прочие разбежались. Тамошний сброд опасен, но дай им отпор – только пятки засверкают. Так все и было.

– А что с пожаром? – спросил Гаррет.

– Пока у нас руки дошли до огня, местные уже все потушили. Долгогорье знает – как займется пожар, его уже не остановишь. Во многих домах у них вырыты колодцы. Настоящей опасности не было. Зато каков отвлекающий маневр! В этом половина победы.

– Превзойти противника умом не менее убийственно, чем силой и скоростью, – заметил Канниш. – Даже, наверно, поболее. Так говорит капитан Сенит.

Дядя прищурился и посмотрел налево.

– Ага, так и говорит.

Из дома раздался женский голос. Матушка Канниша, хозяйка ночной таверны, громко желала кому-то из гостей доброй ночи. Гаррет часто сиживал дома у Канниша, с тех пор как оба и Маур карапузами играли в мечевой бой на хворостинах, и понимал намеки с первого слова. Остальные тоже. Они с Мауром натянули через голову сорочки, а Канниш снова набросил на плечи синий плащ. Ни он, ни дядя сейчас на смену не заступали, но форма была предметом гордости. Заявляла о том, кем Канниш стал, и о его месте среди горожан.

– Можем двинуть в пивную, – предложил Маур.

– Заманчиво, – отозвался Марсен, – но пора двигать в казарму.

– У меня утреннее дежурство, – сказал Канниш, – а дяде собирать пошлину на Притечных Воротах.

Маур постарался улыбнуться.

– Тогда в другой раз.

Вчетвером они прошли под каменной аркой и зашли в дом. Слуги разбирали остатки ужина, а родители Канниша стояли в главном коридоре возле двух своих взрослых дочерей. Гаррету с детских лет трудновато было воспринимать старших сестер друга иначе как источниками мучений и объектами подросткового любопытства, но теперь они выросли, превратились в женщин и готовы были полноценно принять на себя семейные и деловые обязанности. Старшая недавно объявила о помолвке с сыном магистрата, и этот ужин в ряду других был посвящен празднованию будущего союза.

Гаррет с подобающим уважением поблагодарил отца и мать семейства за гостеприимство, а те рассмеялись, обнимая его. Купеческие дома Китамара вели меж собой беспрестанные войны, но оружием этих войн служили оказание взаимных любезностей, браки по расчету и хладнокровная оценка любых ситуаций – как выжать из них преимущество, не нарушая закон. Обычно бескровные, бои были от этого не менее напряженными. Решение, принятое почти два десятилетия назад – позволить троим мальчуганам вместе играть в семейных двориках, – наверняка что-то подразумевало, так же как приглашение друзей Канниша сегодня на ужин. Так оно и происходило в Речном Порту. Все значило больше, чем казалось на первый взгляд.

Канниш с дядей повернули на юг, направляясь к своей казарме. Маур и Гаррет побрели на запад. Лето было в зените, и кобальтовый оттенок висел на горизонте долгими, тягучими часами. Дворцовый Холм располагался от них к юго-западу, Старые Ворота сверкали фонарями и лампами по всему левому склону, словно холм был головой, повернутой почти в профиль и увенчанной короной – дворцом князя Осая. Канниш служил в страже уже полгода, однако все равно было странно бродить этой теплой благоуханной ночью без него. Будто кого-то не хватало.

Поначалу оба не разговаривали, а лишь шагали по темным улицам, их башмаки стучали то в такт, то сбивали ритм. На небольшой площади у гильдии свечников Маур вскочил на низкую каменную ограду, шатаясь, как очень неумелый акробат. Дойдя до конца, он спрыгнул, а затем вздохнул:

– Слыхал про то, что князю Осаю нездоровится?

– Я слухам не верю. Людям нравится судачить о том, как все вот-вот рухнет.

Маур хмыкнул – возможно, в знак согласия или же просто так. И вздохнул.

– Я тоже вот собираюсь вступить.

– Куда вступить?

– В городскую стражу. К Марсену с Каннишем.

– Ого, – сказал Гаррет.

– Не надо.

– Чего не надо?

– Чувствовать себя преданным. Я не выбираю его из вас двоих.

– Я так и не считаю, – сказал Гаррет. И секунду спустя продолжил: – Ты же знаешь, все эти его стариковские байки – чушь? Насчет девиц, вешающихся на синих плащей, и как стража выигрывает любую стычку. Любитель покрасоваться.

– Знаю, конечно, только приспела пора решать, куда нам двигаться. Тебе-то легко. Ты старший, да и брат у тебя один. А у меня впереди шестеро. Отцу пришлось в том году вводить в компании новую должность, чтобы Меррин отчитывался напрямую ему, а не кому-то из других детей. Спас его достоинство. Братья и сестры уже не столько работают, сколько лелеют замыслы, как будут вести дела, когда родители умрут.

– Вечная борьба.

Маур кивнул, уставившись на луну. Он походил на грустного кролика.

– Во благо им и к моей пользе мне стоит выбрать другую дорожку. А стража всяко лучше, чем Храм.

Теперь они замедлили шаг. Близился угол, где их пути расходились, и Гаррет понял, что страшится расставания.

– Не хочешь день-деньской молиться богам и выскребать воск из подсвечников?

– Я не настолько верующий, – ответил Маур. – В страже хотя бы приключения случаются. И там не так унизительно, как бегать в семейном ремесле на подхвате. В общем, Канниш сказал, что в их смене освободилось местечко. Один старожил получил ножиком в брюхо, и пошло заражение.

– Тебе на удачу.

– Не язви.

– Не собираюсь, – сказал Гаррет. – Я просто… поздно уже, устал я.

Впереди вырос тот самый угол, и оба приостановились. Маур был ниже Гаррета почти на голову, у́же в плечах, с большими карими глазами, одним чуть выше другого. Одногодки – правда, Гаррет родился весной, а Маур осенью. И как это приключилось, что они больше не дети, что копошатся в грязи и подначивают друг друга лазить по крышам?

– Да уж, – сказал Маур.

– Ага, – ответил Гаррет.

Маур повернул на север. Его семья жила почти у городских стен. Гаррет побрел на юг, двигаясь по темным улицам. В Притечье или Новорядье одинокий ночной путник мог привлечь нежелательное внимание, а в Долгогорье он бы не сунулся даже с друзьями и при оружии. Он всего считаные разы переходил реку на Камнерядье и Коптильне, и то в знакомой с теми переулками компании. Но Речной Порт был ему домом не меньше, чем фамильный особняк, и эти улицы занимали место в его мироздании наравне с собственным садом.

Дом Лефт сделался составной частью Китамара, когда Китамар еще не был и городом. Так гласила легенда. В туманном прошлом, когда Кахон служил водной преградой между городами ханчей на западе и племенами охотников-инлисков с востока, один ханчийский генерал взял себе в любовницы купчиху. Их отпрыск, благородных кровей, но, увы, пятнавший генеральскую супругу, получил торговые и пошлинные привилегии, оставаясь под фамилией матери. Поэтому дом Лефт стал принадлежать наполовину купечеству, а на вторую, тайную, знати и сделался одним из семейств-основателей, которые добились независимости Китамара от окрестных городов. Не исключено, что все так и было.

Речной Порт, самый северный судоходный порт на Кахоне, был связующим звеном между пашнями и приморскими городами юга и более суровыми, дикими землями к востоку и северу. Здесь была ключевая стоянка на заснеженных трактах, что пролегали через морозные пустоши из Дальнего Кетиля, чтобы потом уйти к Медному Берегу на напоенном солнцем юге. Здесь начинался сплав, куда свозили кедры и неподатливые дубы с северных лесоповалов.

«Если хочешь получать устойчивый доход, – вечно повторял отец, – стань между какой-то вещью и людьми, которым она нужна». По разумению Гаррета, звучало это менее благородно, чем сказания о славной войне и запретной любви, однако обеспечивало пребывание семейства Лефт в нужных списках и теплых домах на протяжении поколений. А если дедушка Гаррета частенько заказывал накладные, так и не окупившиеся поставки, если отцовский замысел принимать доверительные вклады зарубила банкирская гильдия, если попытка матери возместить потери, переведя торговлю с леса и шерсти на более дорогой товар, сахар и квасцы, не обеспечила чаемой прибыли и она с весны пропадала по тайным деловым встречам…

Что ж, тем, кто не заглядывал в приватные семейные записи, об этом было неведомо. В любое время треть купеческих домов Китамара балансировали на грани краха, оперяясь при этом ярко, как певчие птицы, чтоб не давать никому и намека на проблемы. Дом Лефт переживал свои ненастья и ранее, выстоит и теперь. Так говорил отец Гаррета, и говорил убежденно.

Усадьба, где жили три последних их поколения, была достаточно большой, чтобы этим хвастаться. Она не подавляла всю улицу, как у семейств Димнас или Эмбрил, но особняк возвышался на четыре этажа, белых с голубыми ставнями – свойственных дому Лефт цветов. Первый этаж предназначался для ведения дел и приема гостей, второй был семейным, третий для слуг под бдительным оком домоправительницы, а на четвертом складывали старую мебель, архивы семейных записей и вели нескончаемый бой с мышами и голубями, возжелавшими там проживать.

Гаррет размеренно брел к своей кровати по залитой лунным светом улице, рассеянно зацепив пальцы за пояс и теряясь в глубине собственных мыслей. Ничего странного не бросалось ему в глаза вплоть до самых дверей.

Ставни были раскрыты, приглашая в ночной дом чуть более прохладный воздух. В окнах внизу сияли свечи. Гаррет сбил шаг. Так поздно можно было ожидать небольшое мерцание в комнате брата или в одном из окошек прислуги. Льющийся на улицу свет наверняка означал некое происшествие. Гаррет убедил себя, что его горло сжалось от радостного предвкушения и, что бы ни случилось, перемены предвещают нечто хорошее, а не очередной виток упадка.

Главный вход был закрыт, но засов не задвинули. Изнутри доносились голоса. Вначале отцовский, низкий, сдержанный, способный на режущий сарказм, практически не меняя тона. Он говорил мягко, и слов было не разобрать. Затем резко и лающе вступил дядя Роббсон: «Так что, выходит, прежнее направление не работает?» Затем снова отец. Гаррет тихонко закрыл за собой дверь. Третий голос прилетел неожиданно, как снежный буран в разгар лета.

– Матушка? – произнес Гаррет, уже входя в малый зал.

Она сидела возле решетки пустого камина, еще не сняв дорожного платья из кожи и грубого шелка. Собранные назад в строгий пучок волосы на висках уже были седыми. Отец Гаррета прислонился к передней стене, сложив на груди руки, а дядя Роббсон – с выпяченным подбородком и грудью колесом, как у бойцового петуха, – стоял посреди комнаты, взирая на отца с потемневшими от гнева щеками. Мать проигнорировала вспышку Роббсона со спокойствием, что воспитала в себе еще в годы юности, когда ей приходилось менять младшему брату пеленки. Вместо него она обратилась к Гаррету:

– Где ты сегодня был?

– У Канниша. Его родители устраивали ужин. Я не знал, что ты возвращаешься.

Мать похлопала дядю Роббсона по ноге и кивнула ему садиться. Тот подчинился. Отец остался стоять, с привычно умиротворенным лицом.

– А я не вернулась. Скажем, не совсем, – молвила мать. – Будем надеяться, никто не узнает, что я была в городе, а утром я снова уеду.

– Почему? – сказал Гаррет, немного пристыженный жалобным тоном ее голоса. Он – взрослый мужчина, а не бегающий за мамой мальчик.

– Ты знаешь нашу установку в таких вещах, – сказала мать, и Гаррет потупился на ботинки.

Для семьи установка была правилами, призванными удержать каждого от ошибок. Если установка велела передавать задолженность магистрату через пятьдесят дней, то даже ближайший друг не получал поблажки в виде пятьдесят первого. Если она касалась шифрования семейной переписки, то в тайнопись переводились самые обыденные домашние распоряжения. Если установка диктовала посвящать в секретные дела только их участников, тогда число людей, способных допустить утечку, никогда не превышало необходимого. Суждения, оценки могли колебаться под воздействием хмеля и страсти, но установка являлась незыблемой.

Вот почему мягкие и дружелюбные слова отца потрясли Гаррета больше крика:

– Будет тебе, Генна. Мне кажется, мы перед мальчиком в долгу, не так ли?

Чувства на лице матери оказались слишком сложны и пронеслись слишком быстро, чтобы их можно было прочитать. Она уставилась на пустое жерло камина, будто всматривалась в огонь.

– Дела обстоят… хуже, чем допустимо. За последние пять лет мы потеряли громадную долю капитала. Больше, чем в состоянии себе позволить.

– Понятно, – сказал Гаррет.

– Имеется план, как поправить положение, – продолжала она. – Не без риска, но если получится, то намного перекроет наши потери.

Гаррет почувствовал, как сердце бьется в груди, будто хочет срочно привлечь его внимание. Родители всегда крайне осторожно высказывались о деятельности дома до заключения каких-либо сделок. Так его учили. Узнавать же о событиях, чей исход был совершенно неясен… Что ж, то был шаткий краешек установки, и Гаррет ощутил себя ребенком при серьезном разговоре взрослых.

– Насколько все плохо?

– При неудаче, – сказал отец, – мы будем вынуждены продать склад.