- -

- 100%

- +

La abrumadora presencia en el juicio de los testimonios sobre los horrores sufridos condujo a una unión indisoluble entre las víctimas europeas e Israel, que rentabilizaría el dolor pasado en el conflictivo presente. Por su parte, la más que demostrada culpabilidad de un verdugo de escaso relieve intrínseco cuestionó la desnazificación que había ofrecido un muy restringido número de culpables. Las investigaciones de los juzgados alemanes de esa extensa nómina de verdugos anónimos necesarios para llevar a cabo el exterminio se caracterizarían por la escasa eficiencia en su condena penal. Por el contrario, sí resultaron determinantes para descubrir el atroz pasado de numerosos ciudadanos perfectamente reintegrados en la comunidad y cuestionar el silencio sobre el pasado.

Un capítulo determinante en el forjado del metarrelato del Holocausto en Occidente merece una mención especial en esta introducción. Como ya hemos avanzado, la difusión televisiva de la serie Holocausto fue el gran acontecimiento que popularizó la conmemoración del exterminio de los judíos europeos. No cabe duda de que la producción significa uno de los grandes hitos de la introducción del acontecimiento en la cultura popular, por lo que resulta de obligado análisis en aquellos estudios centrados en la convergencia del hecho histórico con el universo de referencias compartidas globalmente. Nuestro recorrido por la genealogía del Holocausto tiene otros intereses y nuestra detención en ciertos momentos viene legitimada por la introducción de nuevos modos de representar a las víctimas y los verdugos que han producido variaciones de calado a la hora de repensar el judeicidio.

Un breve apunte sobre su gestación da cuenta de la falta de originalidad de la exitosa serie televisiva y su transportable fórmula de un acontecimiento a otro. Holocausto fue la respuesta de la cadena norteamericana NBC al éxito de la anterior temporada de la cadena ABC, Raíces (Roots, 1977), para lo que no dudó en recurrir al mismo director, Marvin J. Chomsky, y al mismo guionista, Gerald Green. El modelo resulta de gran interés para el estudio de las formas triunfantes de la industria mediática y del entronque del Holocausto con la industria cultural de finales del siglo pasado, pero su paupérrima originalidad en la formalización del acontecimiento aconseja su desatención en este estudio.

Permítasenos una última aclaración sobre la serie y la denominación del acontecimiento que utilizamos mayormente en este trabajo. En la actualidad, «Holocausto» es el término generalizado para referirse al acontecimiento más allá de sus orígenes televisivos y populares. Como todos los términos mainstream alberga sin complejos la más alta investigación y las formas populares más banales. Con la concreción de un nombre propio y la laxitud de una etiqueta triunfante, nosotros lo hemos creído adecuado para referirnos al acontecimiento y su rememoración. El uso alternativo de «Shoah» habría creado excesivas confusiones en el texto y reforzado la identidad entre la representación aquí analizada y el acontecimiento histórico, cuestión esta última rebatida por nuestro estudio.

SHOAH, UN ESTADO DE LA MEMORIA

Destacada la originalidad de la forma de rememorar planteada en la película y la estructuración textual en torno a esas dos figuras claves, víctimas y verdugos, conviene recoger tres ideas expuestas que justifican nuestro estudio.

La genealogía de la memoria del Holocausto se ha construido en torno a esas dos figuras, víctimas y verdugos, que detectábamos en la película. El principal eje rector de la diacronía de la memoria del Holocausto ha venido determinado por la evolución de la víctima judía, desde su intrascendencia en los relatos de la inmediata posguerra hasta su actual estatuto de víctima ejemplar. Por su parte, los verdugos han sido quienes han marcado muchas de las sacudidas del universo memorístico. Ambos concentran los momentos que estudiaremos diacrónicamente y cómo la película se estructura alrededor de las cuestiones que a ellos les conciernen.

La pretensión de Lanzmann de establecer un vínculo directo de Shoah con el exterminio resulta insostenible. Sin los conocimientos históricos, sin la emergencia de la víctima judía, sin el mutable retrato que el tiempo hizo de los verdugos, en definitiva, sin la cultura del Holocausto previa al estreno de la película, carecería de completo sentido la formalización de la memoria propuesta. Justo lo contrario, Shoah es el precipitado muy personal de todos los estadios anteriores, de lo que debía ser recogido, reelaborado, contestado o rechazado.

Pasados treinta años en que el análisis de Shoah se ha centrado fundamentalmente en el seguimiento de las pautas interpretativas del director y que han abundado en la especificidad estética de la obra, conviene resituarla en la cadena diacrónica de la actual conformación de la gran narrativa del Holocausto. La densidad de la película queda desatendida al centrar los análisis en cuestiones formales que reproducen las contradictorias premisas del mundo de la creación. La repetición de los oscuros conceptos de su poética que fueron el punto de partida creativo obvia los años de documentación previos a la filmación, la filmación de entrevistas con celo obsesivo y los años volcados en la mesa de montaje que dieron como resultado una obra magna de la memoria del Holocausto en 1985.

Nuestro estudio, a partir de la descripción de las grandes transformaciones en la representación de víctimas y verdugos, pretende desentrañar el posicionamiento de Shoah frente a algunas de esas cuestiones. En concreto, la película aborda tres grandes cuestiones que han determinado la representación de cada una de estas figuras. Para la víctima, el film propone un trazado secular en cuyo seno pueda englobarse una comunidad mucho mayor que la restringida por su identidad, destaca la nitidez moral de todas las víctimas y, por último, participa en la reconversión del ideal heroico resistente al de víctima. Por el lado de los verdugos, la película extiende su designación por encima de los perpetradores a los imperturbables testigos, al tradicional antisemitismo o al presente inmutable que vive de espaldas a la actualización del crimen, rechaza todas las hipótesis sobre la banalidad burocrática de los verdugos genocidas y, por último, excluye a estos de la comunidad humana en su rechazo a comprenderlos o cederles siquiera la palabra para algo distinto a la prueba inequívoca de su atrocidad.

Por encima de la exposición de nuestros análisis, queremos revelar el primer y principal motivo para este trabajo. No es otro que la profunda admiración y amor por una obra excepcional concebida y realizada por una mente brillante y apasionada sobre un suceso capital de nuestra época. Concluimos esta introducción con un rendido tributo a Shoah escrito por una mano tan generosa como lejana que nos ha ayudado en este trayecto.

Para el público, hoy y en el futuro, pocos films entrañarán un tema de mayor importancia moral, y todavía menos se atreverán a redefinir la naturaleza de la complejidad cinematográfica misma con mayor rigor y ambición que el film Shoah de Claude Lanzmann (Stuart Liebmann, 2007: 18).

1 La entrevista puede ser consultada en el archivo del INA (Institut Nationel de l’Audiovisuel). La traducción de todas las citas es nuestra, excepto cuando se indique lo contrario.

2 Incluso su posterior trayectoria profesional en el mundo del cine resulta un tanto atípica. Recordemos que su obra se limita a seis películas, todas de estricta temática judía. La primera, Pourquoi Israel (1972), y la tercera, Tsahal (1994), guardan una estrecha relación con el Holocausto, sin ser este el tema principal. El resto, Un vivant qui passe (1997), Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures (2001) y Le dernier des injustes (2013) son montajes del abundante metraje filmado para Shoah.

3 Las memorias del director cuentan un preestreno a petición del historiador François Furet al que acudieron personalidades como Simone de Beauvoir, o algunos de los directores de los principales periódicos parisinos, entre ellos Jean Daniel, de Le Nouvel Observateur (Lanzmann, 2011: 491).

4 En innumerables ocasiones, Lanzmann ha manifestado que Shoah no se había hecho para desmentir las falsas versiones de este grupo, con el que no cabía ningún diálogo, pero, sin duda alguna, su película fue determinante en ese debate.

5 Lanzmann (2011: 497).

6 Véase Talbot (2003: 53-60).

7 A modo de ejemplo señalemos dos difícilmente superables: un Holocaust cookbook publicado en 1996 en Nueva York y un concurso de la televisión israelí rodado en ubicaciones reales de Polonia en el que los niños debían responder sobre preguntas del Holocausto. Véase Cole (1999: 15-16).

8 Los únicos escritos que escaparían a esta temática serían seis referidos a la problemática representación de Polonia en la película. El congreso de Oxford organizado por la sociedad judeo-polaca que comentamos anteriormente sería el punto de partida de, por lo menos, tres de ellos.

9 Todorov (1991) y Liebman (2007).

10 «Del holocausto a Holocausto o cómo librarse de él» sería reeditado en el volumen arriba mencionado de Michel Deguy, a pesar de la incongruencia de que el artículo nada refiera sobre la propia película a la que está dedicado el título del volumen.

11 Véase nuestro estudio (Lozano, 2001).

12 Le Point tituló «Ne jamais oublier Auschwitz. Evénement: le nouveau film de Spielberg», similar al elegido por Le Nouvel Observateur «Le film événement de Spielberg, La liste de Schindler».

13 Poco después sus argumentos viajarían a Estados Unidos. En 1997 aparecería un libro coordinado por Yosepha Loshitzky, titulado Spielberg’s Holocaust. Critical Perspectives on Schindler’s List. Los análisis más críticos con la película de Spielberg recurrían frecuentemente a la comparación con la película de Lanzmann.

14 El rechazo entronca con la gran controversia del cine francés. En 1961, Jacques Rivette publicó el célebre artículo «De l’abjection» a propósito de un travelling sobre la mano de una deportada judía que se lanza contra la alambrada en la película de Gillo Pontecorvo, Kapo (1959). La célebre sentencia «Un travelling es una cuestión de moral», de Jean-Luc Godard, tenía en la crítica de Rivette su origen. En 1992, Serge Daney, en un largo texto titulado «Le travelling de Kapo», convertía la representación de los campos de concentración en el banco de pruebas de un cine justo, representado ejemplarmente por Nuit et brouillard (Alain Resnais, 1955), o un cine impostor que iría de Kapo a Holocaust.

15 «Le lieu et la parole» (1990: 296-297).

16 Godard (1998: 28).

17 La pregunta se la hizo Gérard Wajcman en un artículo aparecido en Le Monde el 3 de diciembre de 1998.

18 Esta interpretación tiene como paradigma el largo artículo de Shoshana Felman «À l’age du témoignage», en Michel Deguy (1990: 55-144).

19 Un primer proyecto de recogida de testimonios de supervivientes del Holocausto comenzó en 1982. El proyecto Fortunoff Video Archives for Holocaust Testimonies, con sede en la Universidad de Yale, sería ampliamente superado por un nuevo proyecto patrocinado por Steven Spielberg de recogida de testimonios del Holocausto, a escala planetaria, llamado Survivors of the Shoah Visual History Foundation. Véase Wieviorka (1998), Sánchez-Biosca (2003-2004) y Lozano (2001).

PERSONAJES APARECIDOS EN SHOAH

A continuación ofrecemos un pequeño índice con los trece personajes de Shoah más citados en las páginas siguientes y una mínima información biográfica sobre cada uno de ellos. Su adscripción obedece a un criterio meramente referencial que facilite al lector la lectura del trabajo.

SUPERVIVIENTES

Simon Srebnik. Uno de los dos supervivientes del campo de exterminio de Chelmno. Deportado desde el gueto de Lodz, fue seleccionado para trabajar en el campo de exterminio y sobrevivió a las periódicas liquidaciones. Tenía 13 años cuando fue ejecutado por sus guardianes el 18 de enero de 1945, dos días antes de la llegada del Ejército Rojo. La bala entró por su nuca, pero no tocó ningún centro vital y pudo escapar de la fosa común en la que fue enterrado. Junto con Lanzmann recorre la antigua ubicación del campo de exterminio y se reúne con los habitantes de Chelmno en la puerta de la iglesia donde eran encerrados los judíos antes de su gaseamiento.

Richard Glazar. Judío de Checoslovaquia deportado a Treblinka en octubre de 1942, tras su paso por Theresienstadt, y seleccionado para recoger, clasificar y almacenar las últimas pertenencias de los judíos conducidos al exterminio. Participó en la sublevación de agosto de 1943 y consiguió huir del campo a través de Polonia y Checoslovaquia hasta llegar a Alemania, donde sobrevivió con identidad falsa hasta el fin de la guerra. La entrevista tuvo lugar en su domicilio de Basilea.

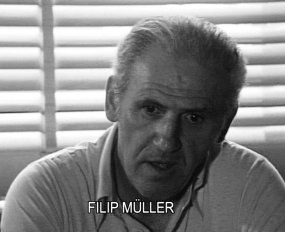

Filip Müller fue un judío checoslovaco internado en Auschwitz en abril de 1942. A las tres semanas de su llegada fue destinado al Sonderkommando del crematorio I de Auschwitz. Cuando fueron terminadas las más grandes instalaciones de gaseamiento de Auschwitz-Birkenau fue trasladado allí para transportar los cadáveres desde las cámaras de gas al crematorio. Fue miembro del Sonderkommando durante casi tres años, hasta su evacuación del campo en enero de 1945, y sobrevivió a cinco liquidaciones de sus compañeros de trabajo. Por las vivencias que padeció y por sus excepcionales capacidades de transmisión, Filip Müller es el gran narrador de Shoah. Lanzmann lo entrevistó en un interior doméstico.

Rudolf Vbra era un judío eslovaco deportado en junio de 1942 a Auschwitz. Fue seleccionado para recuperar las pertenencias de los judíos llegados al campo de concentración. En enero de 1943, con las mismas funciones, fue destinado a Auschwitz-Birkenau. En junio de 1943 fue encargado del registro del campo BII de Birkenau, el campo de familias procedentes de Theresienstadt que no fueron enviadas directamente a las cámaras de gas y permanecieron seis meses en «cuarentena». El 7 de abril de 1944 escapó junto a Alfred Wetzler de Auschwitz. A su llegada a Eslovaquia se entrevistaron con líderes de la comunidad judía y redactaron un informe de 32 páginas sobre Auschwitz y el exterminio en marcha de los judíos húngaros. Lanzmann lo entrevistó en exteriores e interiores de Canadá.

Abraham Bomba era un judío procedente de Czestochowa, Polonia, aunque nacido en Alemania en 1913. Desde el gueto de su ciudad fue deportado a Treblinka en 1942 y seleccionado por su profesión, peluquero, para trabajar en el campo. Su trabajo consistía en cortar el pelo a las mujeres antes de la entrada a la cámara de gas. Tras su fuga del campo regresó a Czestochowa, donde fue apresado y conducido a un campo de trabajos forzados hasta que fue liberado por el Ejército Rojo en 1945. El personaje es entrevistado en dos sets: una soleada terraza con el Mar Rojo de fondo y una peluquería de Holon, en Israel.

VERDUGOS

Joseph Oberhauser, nacido en Múnich en 1915, fue adjunto de Christian Wirth, inspector de los tres campos de exterminio de la Aktion Reinhardt (Sobibor, Belzec y Treblinka). Participó en la Aktion T4 –cuyo objetivo fue la eliminación física en centros médicos de todos los enfermos incurables, personas con taras hereditarias, etc.− desde donde fue trasladado a la Aktion Reinhardt. Un tribunal soviético en Alemania Oriental lo condenó a quince años de cárcel por su participación en la T4. Liberado en 1956, sería en 1965 uno de los ocho acusados en el juicio contra la guardia de Belzec. Condenado a cuatro años y medio, cumplió únicamente la mitad. Lanzmann intentó interrogarlo en la cervecería de Múnich en la que trabajaba sin obtener ninguna respuesta.

Walter Stier, exmiembro del partido nazi y jefe de la oficina 33 de la Reichsbahn, ferrocarriles del Reich, era el responsable de los horarios de todos los trenes especiales que circulaban por Polonia. Todos los judíos conducidos a los campos de exterminio fueron deportados en trenes especiales. Stier fue objeto de varios intentos de acusación, pero siempre pudo evitar a la justicia huyendo a Damasco. En el momento de la entrevista ya estaba fuera del alcance de la justicia y residía en Fráncfort. La filmación se hizo sin su consentimiento con cámara oculta.

Franz Suchomel, alemán de los Sudetes y sastre de profesión, entró a trabajar en la sección fotográfica del Aktion T4 (1940-1942) y transferido a la Aktion Reinhardt. Destinado en Treblinka, fue el responsable del taller de sastrería y de los judíos del oro, encargados de la recuperación del dinero y objetos preciosos. Condenado en el juicio contra la guardia de Treblinka a siete años de cárcel, solo cumplió cuatro. Prestó su testimonio para el libro de Gitta Sereny Into that Darkness, y aceptó, a cambio de dinero, ser entrevistado por Claude Lanzmann. No aceptó ser citado ni filmado, por lo que Lanzmann lo filmó con cámara oculta en marzo de 1976 en un hotel de Braunau am Inn (Austria).

TESTIGOS POLACOS

Henrik Gawkowski era ayudante de maquinista polaco antes de la invasión alemana. Durante los años 1942 y 1943, tiempo en el que estuvieron operativas las cámaras de gas, condujo trenes desde Bialystok y Varsovia hasta la pequeña estación ferroviaria de Treblinka y también, desde ahí, hasta la rampa del centro de exterminio situada a unos seis kilómetros. Además de ser entrevistado en su casa, condujo una máquina de vapor alquilada hasta la estación de Treblinka.

Jan Karski era un diplomático polaco que ingresó en la resistencia tras la ocupación alemana. Como correo entre el gobierno polaco exiliado en Londres y la resistencia, se entrevistó en 1942 con dos líderes de la comunidad judía. Tras dos reuniones en las que le transmitieron sus informaciones y demandas, los representantes judíos lo introdujeron en dos ocasiones en el gueto de Varsovia y lo condujeron a un campo de exterminio o de tránsito. La filmación tuvo lugar en su despacho de Nueva York.

Czeslaw Borowi. Campesino polaco nacido en 1923. Vivió desde su nacimiento hasta el momento de ser entrevistado en una casa junto a las vías del tren donde se detenían los convoyes a su llegada a Treblinka. La filmación de su testimonio tiene lugar en los terrenos colindantes a su casa desde donde se divisan todavía los trenes.

OTROS

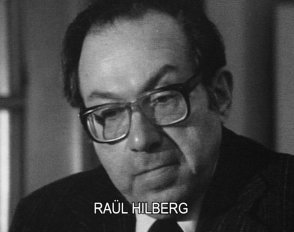

Raul Hilberg nació en Viena en una familia judía polaco-rumana de clase media. Con 13 años, en 1939, emigró a Estados Unidos huyendo de los nazis. Inició estudios de Química antes de ser llamado a filas. En el ejército fue destinado al War Documentation Department y examinó numerosos archivos en Europa. Acabada la guerra, estudió Ciencias Políticas e inició su doctorado bajo la supervisión del profesor Franz Neumann. Leyó su tesis doctoral en 1955 con el título The Destruction of European Jews, sin embargo, no sería publicada hasta 1961 por el escaso interés en la materia y la extensión de la obra. Con sus más de mil páginas, el libro sigue siendo el estudio de referencia para el exterminio de los judíos de Europa. Lanzmann siempre mostró un profundo reconocimiento a su gran autoridad en la historia del Holocausto. A su vez, Raul Hilberg dedicaría uno de sus últimos libros al cineasta. Las entrevistas tuvieron lugar en la casa del historiador en Burlington, un suburbio de Vermont, Estados Unidos.

PRECISIONES AL USO DE REFERENCIAS

Shoah es una película cinematográfica, concebida para ser proyectada en dos únicas partes con un descanso entre ambas, tras las primeras 4 horas y 21 minutos, que separa el «premier film» del «deuxième film». Sin embargo, resulta impensable el presente y futuro de la obra sin su versión videográfica. La película podrá volver a las salas cinematográficas en ocasiones solemnes, pero su visionado es y será en reproducciones domésticas. Además de la adaptación de la obra a los nuevos medios y costumbres de visionado, el análisis sería inconcebible sin la comodidad y posibilidades que ofrece la versión en DVD editada con la supervisión del propio director. Esta versión ha sido editada en cuatro discos y las cesuras están de acuerdo con el criterio del director. Los dos primeros discos recogen la primera parte de la obra, nombrada «premier film», y el tercero y cuarto el «deuxième film». Para nuestro estudio hemos seguido los criterios de la edición española en DVD, editada en 2009 por Filmax, porque respetan la voluntad del creador, posibilitan el análisis y facilitan la consulta del lector. No obstante, en el texto que ofrecemos al lector hemos mantenido el formato original y hemos ubicado las secuencias analizadas haciendo referencia a la primera parte, «premier film», o la segunda parte, «deuxième film».

De entre la variedad de testimonios ofrecidos por Shoah, la primera y más audible pluralidad resulta de la multitud de lenguas que se dan cita en la banda sonora. Yidis, polaco, hebreo, alemán, inglés, italiano y francés son las lenguas que concurren en la película y el montaje las ha ofrecido sin restar un ápice a su heterogeneidad. Los testimonios en su lengua original son preservados y al espectador se le ofrece una traducción simultánea de una intérprete de las declaraciones en yidis, polaco, hebreo o subtítulos para las entrevistas en inglés, alemán e italiano, siendo siempre el francés la lengua de la obra. Igualmente, fue el director quien editó el mismo año de su estreno los diálogos de la película en francés con el fin de fijar un texto para su lectura.1 Ni la transcripción publicada que tradujo todos los testimonios al francés ni la traducción simultánea de los intérpretes ni los subtítulos contenidos en la película recogen todos los matices y riquezas del testimonio oral en su lengua original, pero la comprensibilidad a la que aspira la obra impone la fijación de un texto. Todas las citas a las entrevistas que hemos recogido en este trabajo han seguido fielmente el libro citado. Únicamente hemos intervenido en la disposición tipográfica del texto. En un esfuerzo no muy logrado, la escritura en versículos y la separación en párrafos del libro editado por el propio director pretendían dar una representación gráfica de la escansión del discurso oral. Nuestra reproducción no ha seguido esta disposición, que no conseguía transmitir las particularidades del discurso oral, para evitar la extensión de las citas. Hemos intentado reflejar en el análisis de la película los silencios y ritmos de las alocuciones, aunque, claro está, la riqueza solo resulta apreciable en el visionado de la obra. Aquí hemos ofrecido nuestra propia traducción al español de todas las citas, tomando como texto de partida la versión en francés publicada por el director.