Реинкарнация: значимое и интересное

- -

- 100%

- +

© Маргарита Акулич, 2025

ISBN 978-5-0065-3484-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Думается, что если бы всем нам твердо принять идею реинкарнации вместо убеждения в единственном рождении, наш мир преобразился бы кардинальным образом. Представьте, что каждый из нас мог бы вернуться на Землю в обличье человека с противоположным полом, попав в семью с иной верой или в другое государство, оказавшись среди другого этноса. Это осознание единства всех существ уменьшило бы границы между людьми. Такая перспектива радикально изменила бы восприятие расовой нетерпимости, гендерного неравенства и религиозных столкновений – все эти проблемы утратили бы актуальность. Это могло бы стать мощным стимулом к развитию эмпатии между людьми и существенно повлиять на отношение к смерти многих индивидуумов. Хотя могли бы наверное возникнуть иные проблемы. И хотя в любом случае Богу виднее, оставлять ли нас в неведении в отношении реинкарнации или дать нам четко знать о ее существовании, многим из нас хотелось бы верить в ее реальность.

В предлагаемой книге раскрыты основные аспекты реинкарнации, поведано о взглядах на нее в разных религиях и философиях (традиционных и новых), об академических специалистах, изучавших рассматриваемую область и возражениях скептиков, об одном секретном исследовании, об реинкарнации в популярной культуре, о наблюдениях изучавших реинкарнацию ученых и эволюционной астрологии.

I Реинкарнация: основные аспекты

1.1 Понятие. Вероисповедания, в которых реинкарнация выступает ключевым постулатом

Понятие реинкарнации

Реинкарнация также известна как переселение и перерождение. Перерождение – идея, на которой базируется философия и религия, понимаемая как слияние духовной сущности живого существа с новой плотской формой или оболочкой жизни по завершении физической жизни. В рамках этих мировоззрений являющаяся нематериальной душа не подвержена тлену; будучи бессмертной, она преобразуется в новую сущность при переходе из одного тела к другому – будь то человеческий ребенок или животное, сохраняя свое вечное существование. Данный процесс называют «переселение», когда душа покидает старый остов и заселяет новый.

Портрет Пифагора

Вероисповедания, в которых реинкарнация выступает ключевым постулатом

В индуистских, буддийских, джайнистких и сикхийских учениях перерождение (пунарджанман) выступает ключевым постулатом вероисповеданий. Этот феномен в различных проявлениях присутствует как эзотерическая убежденность во множестве направлений: от некоторых школ иудаизма до викканских практик, а также у коренных народов Америки и австралийского первобытного населения (несмотря на различие вероучений о потустороннем мире).

1.2 Выражение концепции миграции души после смерти среди древнегреческих мыслителей. Ссылающиеся на реинкарнацию группы

Выражение концепции миграции души после смерти среди древнегреческих мыслителей

Концепция перехода или миграции души после смерти (метемпсихоз) находила выражение среди древнегреческих мыслителей, таких как Пифагор, Сократ и Платон.

Ссылающиеся на реинкарнацию группы

Несмотря на то, что в большинстве направлений авраамических верований отсутствует вера в переселение душ человека, существуют определенные группы внутри этих религий, поддерживающие идею реинкарнации: от исторических катаров и алавитов до современных хасидов, друзов, каббалистов, растафарианцев и розенкрейцеров.

В последнее время научное сообщество активно изучает генезис этих учений через призму связей с неоплатонизмом, орфическими традициями, герметическим знанием, манихейством и гностицизмом времен Древнего Рима. Кроме того, в контексте глобальных тенденций отмечается возросший интерес к реинкарнации среди европейцев и североамериканских интеллектуалов, что нашло отражение во многих современных исследованиях и публикациях.

1.3 Термины. Обсуждение реинкарнации в древних текстах

Термины

Понятие реинкарнации восходит к латинским корням, где она буквально переводится как «новое воплощение плоти». Это явление связано с религиозными и духовными представлениями о бессмертии человеческой сущности или жизненной энергии после физической смерти.

В различных культурах предполагается продолжение жизни через трансформацию души, сознания или невидимого духа в рамках циклического существования Вселенной; формы перерождения варьируются от человека до животных и растений, а также внеземных или нематериальных сущностей.

Аналогичное понятие – трансмиграция, подразумевающее мигрирование жизненного начала из одной телесной оболочки в другую. Этот термин нашел признание среди современной философской мысли и был интегрирован в английский язык, включая интегрирование в труды таких умов как Курт Гёдель (см. подглавку 1.4).

Перевоплощение в греческой мысли обозначается как метемпсихоз – сочетание meta («перемена») и empsykhoun («душу поместить»), понятие, связанное с Пифагором; также применяют понятие палингенезис («новое рождение»).

Перерождение является ключевой концепцией, встречающейся в основных индийских религиях и обсуждаемой с применением различных терминов.

Обсуждение реинкарнации в древних текстах

Понятие перерождения занимает центральное место в ведущих индийских духовных традициях: индуизме, буддизме и джайнизме. В древних санскритских источниках Реинкарнация – Пунарджанман («возобновление жизни» на санскрите) – рассматривается с использованием множества вариаций названий: пунаравритти, пунараджати, пунарбхава и др..

В буддийских текстах встречается термин агати-агати («переход за переходом»), ниббаттин и упапатти. Вера этих религий основывается на бесконечном цикле перерождений – сансаре, из которого выход возможен лишь через достижение духовного просветления, что приводит к освобождению из этого круга.

1.4 Рассмотрение реинкарнации в индийских религиях. Концепция реинкарнации в каббалистическом иудаизме. Курт Гёдель

Рассмотрение реинкарнации в индийских религиях

Индуизм

Реинкарнация в контексте индийских религиозных учений выступает как отправная точка для каждой очередной «беспорядочной волны мирского бытия, скитания или существования». Вместе с тем это уникальный шанс стремиться к высшей цели – духовному освобождению через строгий нравственный образ жизни и применение разнообразных медитаций, йогческих техник (марга) и других сакральных практик.

Освобождение из круга рождения-смерти рассматривается как вершина духовного развития. В различных традициях это явление именуется по-разному: мокша – в философии Веданты; нирвана, мукти – в буддизме и джайнизме; а также кайвалья в джайнизме.

Концепция реинкарнации в каббалистическом иудаизме

В рамках каббалистического направления иудаизма Гилгул (нешамот) или Гилгулей Ха Нешамот – это уникальное понимание реинкарнации, характерное для каббалы среди ашкеназских евреев. Здесь «гилгул» означает «цикл», а «нешамот» – души. Каббалистическая доктрина утверждает: перевоплощение происходит исключительно в человеческие формы, если только Верховным ЯХВЕ или Эйн Софом (Богом) не принимается иное решение.

Курт Гёдель

Курт Фридрих Гёдель (годы жизни – 1906-й —1978-й). Данное изображение находится в общественном достоянии, по причине истечения срока его авторских прав, а его автор анонимен. Это относится к Евросоюзу и тем государствам, где срок действия авторских прав составляет семидесятилетие после того, как работа была предоставлена публике, и автором его личность никогда не раскрывалась. Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Gödel

Курт Фридрих Гёдель (время жизни – двадцать восьмое апреля 1906-го года – четырнадцатое января 1978-го года) известен в качестве логика, математика и философа. Его рассматривают наряду с Аристотелем и Готлобом Фреге как одного из наиболее значительных логиков во всей истории.

Им в двадцатом столетии оказано глубокое влияние на научное и философское мышление (в то время, как Бертран Рассел, Альфред Норт Уайтхед, и Дэвид Гильберт прибегали к использованию логики и теории множеств для исследования основ математики), опираясь на работы Фреге, Рихарда Дедекинда и Георга Кантора, которые являются более ранними.

II История: ранние тексты индуизма, буддизма и джайнизма

2.1 Происхождение. Индийские тексты. Веды

Происхождение

Источник: https://uleoparda.ru/filosofiya/indii/kratko/samoe/

Тайны возрождения душ остаются за завесой времени. Первые упоминания о концепции перевоплощения встречаются в глубоких философских корнях Древней Индии, где мысль об этой идее начинала свое путешествие по умам мыслителей.

В греческой досократической философии реинкарнация также находила отзвуки осмысления, а кельтские друиды, согласно древним источникам, проповедовали веру в бессмертие душ через многократные воплощения.

Индийские тексты

Концептуализация рождения-умирания и сансары с идеей освобождения (мокши) коренится во временных пластах аскетической духовности, сформировавшихся на индийской почве около середины первого тысячелетия до н. э.

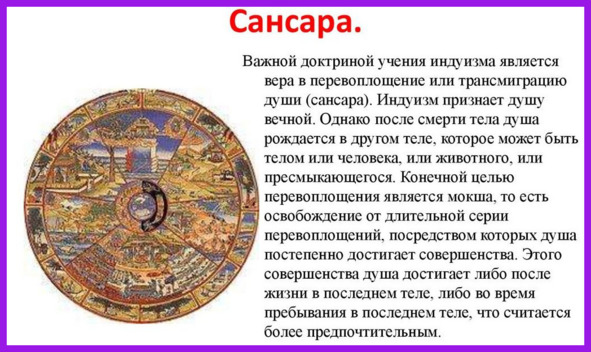

Сансáра – непрерывное колесо рождений-гибели (санскрит: «блуждающий поток»), где души заключены в круговерть, определяемую кармическими следствиями. В этой реке бренного существования, обусловленной действиями прошлых жизней и их последствиями, живая сущность жаждет освобождения (мóкши) – преодоления оков сансáры. Каждое направление индийской духовности – индуизма, буддизма, джайнизма и сикхизма – по-своему трактует эту концепцию. В большинстве учений она воспринимается как нежелательное состояние, из которого необходимо вырваться. Так, в адвайта-веданте (индуистской философии), а также в определенных течениях буддизма, сансáра объясняют через заблуждение – неправильное понимание собственного истинного «я». Под влиянием этого неведения души принимают иллюзорный мир за подлинную реальность.

Шри 1008 Махавир Свами. Dayodaya. Собственная работа. CC BY-SA 3.0. Без изменений. Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Махавира

В текстуальном наследии Ригведы, Яджурведы и поздневедических Упанишадах (приблизительно 1100—500 гг. до н. э.) впервые закреплена идея перерождения душ, предшествуя учению Будды и Махавиры.

Великий Махавира, известный миру как Вардхамана, родился в знатной семье среди буддийского народа около 599 года до нашей эры в городе Кундапур под покровительством Вайшали; его жизнь завершилась приблизительно в 527 году до н.э., пребывая в Павапури (Паве). Эта фигура, ставшая двадцать четвёртым Тirthankарой – духовным учителем и основателем джайнизма с глубоким философским учением, воплощала идеал Джины – достигшего просветления. Согласно древним преданиям джайнской традиции, Махавира возродил учение о духе, этике и духовной мудрости предыдущих Тirthankар. В юности он получил прозвание «Махавира» («великий герой» на санскрите), благодаря подвигам: укрощению ядовитой кобры и обузданию взбесившегося слона. Слово «Джина» символизирует не просто победителя, а того, кто преодолел оковы кармы и освободился от бесконечного круга рождений и смертей.

Несмотря на отсутствие прямых исторических подтверждений, значительное внимание уделяется предположениям о том, что ранние верования в реинкарнацию могли возникнуть среди древних племен долины Ганга или дравидийских культур Южной Индии.

Веды

Веды

Ведические тексты – это древние святые писания на санскрите, олицетворяющие «знание» и «учение».

Доктрины реинкарнации (перерождения) и колеса сансары уходят корнями в первозданные ведические религии.

Примечание:

«Колесо Сансары – это кармический и энергетический механизм, который не даёт человеку (его Душе) перейти на следующий уровень эволюции (в последующий класс), пока человек не сдает все зачеты по предыдущим уровням (задачам). У каждого человека, обычно, есть свои слабости и ошибки, которые стали причиной его участия в цикле перевоплощений, известном как Колесо Сансары». (https://goo.su/p79SYg)

Первые упоминания о законе кармы, идеях перевоплощения встречаются уже в Ведической эпохе. Особенно ярко развернуты эти концепции в Упанишадах – произведениях, созданных до появления Будды и Махавиры, где они предстают в общем виде.

Источник: https://ashaindia.ru/sansara/

Детальное раскрытие учений о реинкарнациях и сансаре происходит примерно с середины 1-го тысячелетия до нашей эры среди различных духовных традиций: буддизма, джайнизма и разнообразных направлений индуистской философии. Каждая из этих ветвей внесла свой неповторимый вклад в интерпретацию общего принципа перерождения душ.

2.2 Литература сангам. Пуранануру. Тексты древнего джайнизма

Литература сангам

Скульптура древнего тамильского Сиддхара Агастьяра, который, как традиционно считается, возглавлял первый тамильский сангам в Мадурае. CC BY-SA 2.5. Без изменений. Источник: https://goo.su/ZJ08S

Сангамская литературная традиция представляется древнейшим явлением тамильской литературы, олицетворяющим самые ранние письменные свидетельства Южной Индии. Исторически она связана с тремя поэтическими собраниями в районе Мадурая.

По словам тамильского историка и литературоведа Камиля Звелебиля наиболее приемлемый диапазон для литературы сангам – от 100 года до нашей эры вплоть до 250 года новой эры, он сделал этот вывод на основе анализа в текстах и колофонах намеков (квазиисторических, просодических и лингвистических).

Колофо́н (от др.-греч. «текущий итог, завершение процесса») – это особый тип текста на финальных страницах рукописных или древних печатных изданий, где подробно указывается авторство произведения, точный год и географическое местоположение его создания. Аналогичное понятие «заключительных надписей» применяют к старинным китайским свиткам, персидской миниатюре и древним художественным росписям на стенах. Первые упоминания о подобных «итоговых записях» можно обнаружить на шумерских табличках с использованием клинописного письма.

Пуранануру

Пуранануру (тамильский: «четы́реста пурам» – сборник поэтических произведений), известный также как Пурам или Пураппатту, занимает особое место среди классических тамильских литературных памятников и традиционно завершает знаменитые восемь антологий (Эттутокай) эпохи сангам.

В этом произведении присутствуют упоминания о реинкарнации души и достижении освобождения – мокши. Текст подробно разъясняет индуистские обряды, связанные с переходом через смерть: создание рисовых лепешек пинда и процедура кремации.

В его строках говорится о том, что праведным душам уготовано пребывание в небесных обителях Индры (Индралоке), где их торжественно встречает сама владыка богов Индра.

Тексты древнего джайнизма

Источник: https://ppt-online.org/1219817

Джайнистская традиция – одна из древнейших духовных систем Индии, возникшая на рубеже IX – VI веков до нашей эры, основателем которой стал представитель кшатриев Вардхмана (известный также как Джина Махавира). Основной акцент этой религии и философии сосредоточен на самопреображении души, стремящейся к всезнанию, всемогуществу и вечному счастью.

Древние тексты джайнизма, дошедшие до современности (последующие по отношению к эпохам правления Махавиры), преимущественно датируются концом первого тысячелетия до н. э., где подробно разбирается учение о перевоплощении и законе кармы. В джайнизме душа, именуемая «джива», признается вечной сущностью; в отличие от индуистского «атмана» – она проходит через бесконечные циклы рождений-смертей. Согласно ранним источникам этой традиции, после смерти происходит мгновенная реинкарнация души в новое тело.

Телесная форма, в которой происходит перерождение

В соответствии с закономерностями кармы последующее воплощение человека происходит в более возвышенных или низших телесных формах – на небесной плоскости, в нижнем мире адских страданий либо среди обитателей земной реальности.

Непостоянство всех материальных тел неизменно: каждый индивид завершает существование и вновь облекается в новое тело.

Тем не менее, освобождение (кевалья) от бесконечного круга рождений становится возможным благодаря полному очищению души от кармических оков. С древнейших времен джайнизма люди признавались высшими смертными существами с уникальным шансом достичь состояния освобождения, особенно через строгий аскетический образ жизни.

2.3 Буддийские тексты

Обсуждение перерождения как часть учения о сансаре

В древнебуддийских источниках раскрывается учение о сансаре как бесконечном процессе жизни, смерти и перерождений – «круговороте существования» (Бхавачакра), где природа бытия определяется как непрерывное колесо без начала или конца. Основной акцент в этих текстах делается на термине пунарбхава: это понятие, обозначающее перерождение и возобновление жизней. Высшей целью буддизма является нирвана – освобождение из этого бесконечного круга.

Кроме того, по утверждениям авторов буддийской литературы, просветленные люди обладают уникальной способностью вспоминать свои прошлые воплощения благодаря достижению глубоких уровней медитативного сосредоточения.

Учение тибетского буддизма

В учении тибетского буддизма центральное место занимают темы смерти, бардо – промежуточного состояния между жизнями, а также концепция перерождения, что подробно изложено в «Тибетской книге мертвых». Ключевая разница состоит в акцентах: для Тхеравады нирвана видится окончательной целью существования и основой духовного развития Махаяны. Однако преобладающее большинство современных мирян-буддистов сосредоточено на практическом аспекте – накоплении добрых заслуг (кармы) в стремлении к благоприятному перевоплощению в следующей жизни.

Состав космологии сансары в ранних буддийских традициях

В старинных учениях Будды мир сансары включал пять уровней существования: – Нижний уровень (нирайя), – Сфера страждущих духов – претов, – Жизнь в теле животного мире (тирьяка), – Человеческое бытие (манушьи), – Высокое положение небесных обителей богов (дэв).

В развитии буддийских традиций к этим пятерым сферам добавилась шестая: – Область существ полубогов, или асуров.

2.4 Обоснование

Оспаривание идеи загробной жизни

В первозданных текстах Вед описывается представление об экзистенции двух миров: земного и потустороннего, разделенных в зависимости от морально-этических поступков человека – добродетелей (достоинств) или же пороков (грехов).

Тем не менее, ранние мудрецы Веды подвергали сомнению учение о послесмертной жизни как чересчур упрощенное, указывая на разнообразие нравственных качеств среди людей – никто из них не ведет абсолютно праведную или безнравственную жизнь в полной мере.

Введение идеи загробной жизни на небесах или в аду пропорционально заслугам человека

Среди людей, чьи жизненные пути отмечены добродетелью, есть те, кто преуспел в этом еще больше; подобно тому как и злодейство обладает градациями. В литературных источниках подчеркивается необходимость проявление внимания к неравноправию: было бы неправедным, если б одни с большей или меньшей мерой добродетели/пороков попадали в райские кущи или адские огни без соразмерной оценки их земного пути.

Они внесли концепцию посмертных обителей – небесных и адских, где каждому уготовано место по его заслугам.

2.5 Сравнение

Схожесть

В древних учениях индуизма, буддизма и джайнизма заложены общие идеи и терминология вокруг концепции перерождения душ. Эти традиции акцентируют внимание на сходных моральных принципах – Ямах и Ниямах – таким как ненасилие, не лживость, неворовство, а также воздержание от лишней собственности и целомудрие.

К ним добавляются сострадание ко всему живому, даяния (благотворительность) и множество прочих добродетелей. Данные учения подчеркивают значимость этих практик для достижения освобождения души и формирования судеб будущих воплощений.

Расхождение

У индуизма, буддизма и джайнизма имеется расхождение в отношении предположений и теорий о перерождении.

В рамках индуистской философии душа (атман или атта) объявляется вечной неизменной сущностью, в то время как буддийское учение категорически отрицает существование души и индивидуального «Я» – концепция анатта или анатман.

Для последователей индуизма атман воспринимается как постоянная субстанция жизни, переходящая из воплощения к воплощению в процессе реинкарнации до момента достижения высшего самопознания и освобождения (мукти). В отличие от этого, буддисты проповедуют идею непрерывного существования без наличия устойчивого «Я» – анатта, где стремление к пониманию пустоты (шуньяты) ведет к высшему состоянию просветления и освобождения – Нирване.

Отличие доктрины реинкарнации в джайнизме от доктрины буддизма

В отличие от буддийских учений о перевоплощениях, доктрины джайнизма обладают специфическим акцентом: они признают наличие души – постоянного и самостоятельного элемента (дживы) в процессе реинкарнации.

Джайнизм подчеркивает существование бессмертной сущности – души, вовлекающейся в закономерный круговорот перерождений. При этом для освобождения (мокши) в джайнской традиции особое значение придается аскетическому пути – строжайшей практике самоограничения и самопреодоления, что является прямым противовесом буддийским взглядам на достижение нирваны.

III История: Классическая античность. Таинственные культы. Поздние авторы

Ферекид из Сироса, древнегреческий мифограф и философ. Он сказал, что учитель Пифагора. Недавний бюст, конец 20 века. Ано Сирос, Гермуполис (Эрмуполи), Сирос. CC BY-SA 3.0. Без изменений. Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ферекид