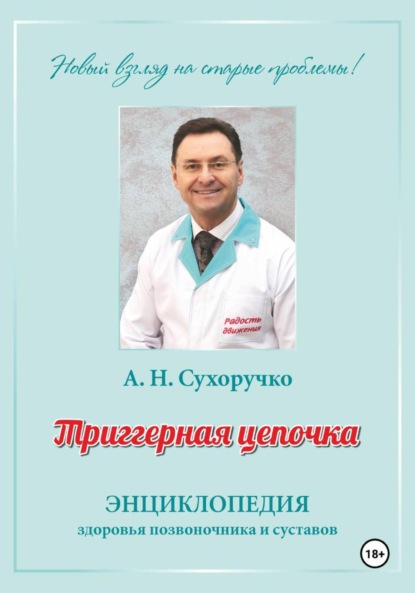

Триггерная цепочка. Энциклопедия здоровья позвоночника и суставов

- -

- 100%

- +

Функция статики. Человек не может жить без позвоночника, который, в свою очередь, не может работать без парных суставов, а без дисков – может. Подтверждают этот факт и операции по замене диска при некоторых травмах, межпозвоночные суставы же заменить невозможно. Кроме того, имеется множество примеров, когда некоторые диски полностью расплющены, а человек этого не замечает и живёт полноценно. Роли диска в обеспечении двигательных функций и уменьшении вертикальных нагрузок придаётся чрезмерно завышенное значение. Вспомните, что дисков нет между атлантом и затылком, крестцом и тазом, в копчике. Присущая человеку S-образная форма позвоночника – гениальная находка природы, основа амортизации. Во время бега, прыжков, активных движений именно пружина принимает основной удар, демпфирует, т. е. смягчает негативное влияние сотрясений, толчков на организм и его чувствительные элементы: спинной мозг, кровеносные сосуды, тончайшие нервные корешки. Эволюция и естественный отбор скрупулёзно поработали над позвоночником, подтвердив известный постулат «функция формирует анатомию». Кривизна позвоночника как сложной структуры важнее для организма, чем более простой по форме межпозвоночный диск. В некоторых учебниках по анатомии написано, что 80% вертикальной нагрузки приходится на диски и 20% – на суставы, но эта закономерность касается только поясничного отдела. Изучая кости скелета в анатомическом театре, я удивлялся, что каждый позвонок садится на другой, прочно удерживаясь за счёт сустава, тем самым обеспечивает туловищу опорную функцию. Неоспоримый факт, что элементы опоры и движения являются более значимыми, чем элементы амортизации. К примеру, разве в коленном суставе бедренная кость «садится» на голень из-за мениска или какого-то диска? Нет, она сочленяется с большеберцовой костью благодаря анатомическому строению. А мениск служит только для облегчения движения, обеспечивая взаимное соответствие поверхностей сустава.В статике роль дисков вспомогательная, это подтверждается и при рассмотрении понятия «опорный комплекс», условное выделение которого связано с неоднородным строением позвонка (рис. 5.27) – нагрузка распределяется не по всей его площади, а ложится лишь на определённые точки: переднюю (1 – передняя часть позвонка) и две задние (2, 3 – межпозвоночные суставы), – образуя самую устойчивую геометрическую фигуру – треугольник.

На венозный кровоток влияют внутренние гравитационные силы, анатомическое строение сосудов и особенности распределения мышечной массы: – при вертикальном положении в шейном отделе венозный отток лучше, чем в поясничном, ввиду естественного тока жидкости вниз, а также за счёт того, что в нижнем этаже мышц меньше, чем в верхнем, и их возможности выдавить из вен порцию крови уменьшаются, особенно в статическом положении, и неважно, стоит человек или сидит; – при горизонтальном положении ухудшается отток из любого отдела, поэтому высота межпозвоночных хрящей в утренние часы, после сна, увеличивается, а к вечеру уменьшается. Как видите, механизмы движения крови по артериям и венам различные и не зависят друг от друга. Секреты, открытые анатомическим ключом. Проведённый нами «анатомический ликбез» даст впоследствии ответы на многие вопросы, касающиеся заболеваний позвоночника. Для начала следует запомнить основные особенности строения позвоночного столба: Самый сложный по анатомическому строению – шейный отдел, в нём межпозвоночные суставы находятся сбоку, а не на задней поверхности шеи, имеется соединение с черепом, вблизи суставов проходят позвоночные артерии, находятся узлы вегетативной нервной системы. По функции этот отдел самый динамичный, отвечающий за разнообразные движения головой, статическое удержание головы и верхних конечностей. В плане физиологического влияния на организм он также наиболее значимый, так как обеспечивает кровоснабжение головного мозга, верхнюю критическую зону кровоснабжения спинного мозга, при инсульте которого нарушается движение во всех конечностях (наступает полная обездвиженность), мочеполовую функцию, влияет на артериальное давление, частоту сердцебиения, дыхания, потоотделение, температуру и т. д. Позвонки поясничного отдела очень мощные, они призваны выполнять движения туловища и удерживать его в статике. В данном отделе сосредоточена нижняя критическая зона кровоснабжения спинного мозга, инсульт в которой приводит к обездвиженности нижних конечностей и нарушению мочеполовой функции. Грудной и крестцово-копчиковый отделы участвуют в актах движения и статики пассивно: грудной – в акте дыхания, копчик – при родах. Их влияние на физиологию организма менее выражено, по сравнению с шейным и поясничным отделами. Важными элементами в иерархии функциональной значимости являются межпозвоночные суставы, связки, фасции, сухожилия, мышцы, межпозвоночные диски, позвонки. Подвижность позвоночника обусловлена в первую очередь наличием парных суставов, являющихся функционально более значимыми для позвоночника, чем диски, как в статическом, так и динамическом плане. Фасеточное строение сустава обеспечивает многообразие двигательных траекторий, но, в то же время, аккумулирует нагрузку на его капсулу, связки. Межпозвоночные суставы, работая наиболее интенсивно и испытывая множественные нагрузки различной природы, становятся слабым звеном, возглавляя список кандидатов на частые «поломки». Позвоночник образует с верхними и нижними конечностями систему рычагов, которые приводятся в действие мышцами непозвоночных суставов. Кровоснабжение всех элементов позвоночника диффузное, но разное по интенсивности. В сравнении по признаку снижения скорости микроциркуляции крови элементы позвоночного столба можно выстроить в ряд: позвонки, межпозвоночные суставы, сухожилия, связки, мышцы, диски, нервы. Инволютивные изменения в сухожильно-мышечной системе заметно снижают работоспособность по сравнению с такими же изменениями в костной системе. Более активный приток артериальной крови в суставы, при одинаково слабом венозном оттоке, в определённых условиях приводит к нарушению в них кровообращения, отёку связок с удвоенной вероятностью; строение диска подтверждает, что его отёк невозможен в принципе. Нервная ткань, как любая материя, отражает информацию. В организме человека свойством отражения обладают и другие ткани, к примеру сухожильно-мышечная. Процесс отражения проходит стадии возбуждения и торможения в виде напряжения и расслабления. Чувствительные сигналы, в том числе и болевой, идут только в одном направлении – от периферии (рецептора) к мозгу, а двигательные – наоборот, от центра. Нервных рецепторов, воспринимающих ощущение боли, в капсулах межпозвоночных суставов, в связках, фасциях, сухожилиях, мышцах намного больше, чем в межпозвоночных дисках. Нервы, сосуды и сам позвонок таких рецепторов не имеют. Поэтому даже «грозный» перелом позвонка человек может не ощущать. Капсулы суставов, связки, фасции, сухожилия, мышцы через нервные рецепторы постоянно передают важную информацию: как удержать равновесие, принять определённое положение, позу и т. д.; диск, мениск в данном отношении представляют для организма меньшую ценность. Межпозвоночных суставов вдвое больше, чем дисков, вследствие чего логично предположить, что болевые сигналы по чувствительному нерву чаще генерируются именно от повреждённых связок суставов. Фасции, сухожилия, мышцы, являясь слабым звеном позвоночного столба, снижая свои функции, позволяют наклоняться всей конструкции забор-позвоночник, превышая безопасную амплитуду, повреждаясь при этом, и становясь генераторами боли. Диск и спинномозговой нерв находятся в разных горизонтальных плоскостях, а значит, нерв не может быть зажат «расплющенным» диском, тем более что он защищён своего рода костным каналом из межпозвоночных суставов. Сдавление или инсульт нервов спинного мозга при каком-либо патологическом процессе приводит к нарушениям рефлекторных двигательных функций, порой довольно серьёзным (неуверенная походка, слабость вплоть до обездвиженности конечностей, снижение или отсутствие чувствительности половых органов, недержание мочи и кала). Повсеместное употребление таких анатомически некорректных формулировок как «грыжа диска сдавила спинной мозг», невралгия, «защемило нерв», «стреляет нерв» и т. д. искажает понимание истинных процессов при патологиях сухожильно-мышечной системы, вводит в заблуждение пациента и, как лакмусовая бумажка, показывает уровень знаний врача. Анатомия и физиология ставит под сомнение универсальность теорий подвывихов/смещений/функциональных блоков, «ущемлений менискоидов», «миграции/убегания позвонков», защемлённых/зажатых нервов, невралгий, связи сосудов и нарушений психики с болевыми/неболевыми жалобами, поскольку всё это находит более убедительное объяснение с позиции связочно-мышечной системы, нежели нервной или костной. Как рождается слабое звено. В процессе работы я постоянно сталкиваюсь с жалобами пациентов на протопатические боли, локализованные удалённо от позвоночника и, по их мнению (и кстати, по мнению некоторых врачебных специалистов), вообще не связанные с позвоночником: боль в глазном яблоке, ушной раковине, зубах, в правом подреберье – «ноет печень», или такие оригинальные жалобы: «болит плечо, а тянет со спины», «когда что-то ем твёрдое, начинает ломить висок», «сосуды напряжены», «ощущение оглушения, потери ориентации», «вертолёт в голове», «иду как по вате», «трудно дышать», «упадок сил», «хроническая усталость». Определить, к какому органу относятся неприятные болевые ощущения, человеку, далёкому от медицины, а порой и доктору, достаточно сложно. Начальные предположения об источниках боли и своеобразных жалоб очень часто не подтверждаются. Чтобы сделать вывод о проблемах с ОДА при локализации симптомов вне спины, нелишне знать, каким образом, посредством чего связаны с позвоночником удалённые от него органы. Постоянное кивание на нервы, сосуды, психику не объясняет эту взаимосвязь. Не случайно восточная медицина, полностью игнорируя нервную систему, выделяет сухожильно-мышечные меридианы. Ведь взаимная передача болевой информации между позвоночником и различными органами происходит не только посредством нервных импульсов, существуют и другие каналы. Прежде чем выяснять, по какому пути передаётся боль, через сухожилие или нерв, нужно понять, откуда берут своё начало сердечная, голеностопная и другие «жилы», как появляются позвонки, связки, мышцы, диски, нервы, органы.

Изучение живой структуры не должно ограничиваться исследованием возрастной изменчивости с позиций анатомии и физиологии, следует интересоваться и предшествующим состоянием, которое определяет настоящее. Обратимся к одной из фундаментальных наук о человеке – эмбриологии, изучающей процессы, происходящие на стадии зародыша, обусловленные генетическим кодом, который может иногда ломаться и проявляться как морфологическими, так и структурными изменениями. «Поломка» кода бывает качественной – нарушения в самой ткани (дис-, гипоплазия165): лёгкого (муковисцидоз), поджелудочной железы (сахарный диабет), костной (остеодисплазия), и количественной – одна почка, лёгкое; одиночной или многочисленной, но, случившись однажды, она вновь может повториться в последующих поколениях. Нарушение наследственного шифра влечёт за собой аномалии (отклонения от нормы) развития, генетические заболевания любого органа или системы, которые усложняют жизнь человеку, принося страдания, физические и моральные, и могут быть несовместимы с жизнью. Итак, начнём «аб ово», что по латыни обозначает «от яйца». В результате слияния мужской и женской половых клеток возникает одноклеточный зародыш – зигота. В нём происходят количественные изменения – рост клеток в продольном и поперечном направлениях, и качественные – образование трёх зародышевых листков. Первыми появляются эктодерма (наружный) и энтодерма (внутренний), из которой образуется хорда, а затем уже вокруг неё – мезодерма, средний листок. I – эктодерма, дающая начало развитию кожного эпителия, нервной системы (звёздочки и стрелки), органов чувств, переднего и заднего отделов кишечной трубки; II – мезодерма, из неё впоследствии формируется соединительная ткань: хрящевой (фасции, сухожилия, связки, мышцы, кровеносные сосуды) и костный скелеты (соответственно волнистые и крестообразные линии); III – энтодерма, из которой образуется большая часть пищеварительного тракта (круговые линии), кишечник (у позвоночных – хорда [хрящи-диски]), железы, печень, поджелудочная железа, а также лёгкие. Нервная и сухожильно-мышечная системы, рождаясь из разных листков, проявляются разной чувствительностью: эпикритической и протопатической. В процессе формирования листков возможны аномалии/дисплазии, которые редко бывают одиночными. Эктодерма: аномалии/дисплазии нервной системы: головного, спинного мозга, нервных волокон; Мезодерма: аномалии позвоночного столба, касающиеся общего количества «пеньков»; аномалии самого позвонка: сращение в разных вариациях (аномалия Клиппеля-Фейля), наличие дополнительной дужки (аномалия Кимерли), изменение формы позвонков (клиновидная спереди или сбоку), суставных отростков, незаращение дужек (спондилолиз/спина бифида) и др. Дефекты позвонка, такие как болезнь Шейерманна, грыжа Шморля, гемангиома, которые иные специалисты объясняют возрастными изменениями, по мнению других, могут быть результатом генетической ошибки эмбриогенеза позвонка; аномалии костного скелета, его формы (килевидная или воронкообразная грудная клетка, косой таз, разница длины конечностей, конская стопа), непозвоночных суставных отростков. Природа не может создать полную симметричность костного каркаса, как по линеечке. Почти каждый из вас отмечал у себя несимметричный нос, неодинаковый разрез глаз, разную форму ушных раковин. А что же позвонки, в частности остистые отростки, – должны располагаться строго по прямой? Кем это определено? Некоторые специалисты по позвоночнику, не будучи осведомлёнными о возможных нарушениях генеза позвонков, могут упорно объяснять пациенту, что его жалобы обусловлены подвывихом, смещением позвонка, но доказать, что эти перемещения возникли в процессе жизнедеятельности, а не являются наследственными, невозможно. Поэтому, получив подобные врачебные заключения, нужно помнить о том, что с равной долей вероятности причиной являются аномалии развития позвоночника, а не приобретённые изменения; аномалии состава костной ткани (остеодисплазия), когда не происходит превращение хрящевых волокон в костные балки (врождённая ломкость костей, дисплазия тазобедренных суставов и прочее); аномалии строения сухожильно-мышечной системы, встречаются намного реже, чем костной. Природа и здесь подчёркивает, что позвонков может быть любое количество, функционально позвоночник при этом не страдает, а вот мышцы и сухожилия не должны подвергаться генетическим поломкам. В данном случае речь идёт о большой группе индивидуальных дисплазий, обусловленных недостаточностью коллагена, к которым относятся гипермобильность суставов, нестабильность позвонков в любой плоскости (справа-налево, вперёд-назад), плоскостопие*, сколиоз, нарушение строения клапанов сердца, буллёзная болезнь. Родителей, радующихся тому, что ребёнок (особенно девочка) может сесть на шпагат, предостерегу: это не показатель здоровья мышц и связок, неоспоримым является только факт хорошей растяжимости, а вот насколько эффективно биологические волокна возвращаются в свою первоначальную форму после такого кульбита, понять без помощи специалиста проблематично. Многие, не зная о таких свойствах связок и мышц, для избавления от боли, головокружения и т. д. начинают заниматься растяжкой позвонков, итог которой я описал выше. Сохранять осанку, поддерживая позвоночный столб, могут именно упругие мышцы, и если человек испытывает боль, усталость в спине при статическом напряжении, и пытается интуитивно, но безуспешно, себе помочь, делая растяжение, потягивание, резкие повороты туловищем, – это повод обратиться к врачу, действия которого будут направлены на усиление тонуса мышц; аномалии кровеносных сосудов (извилистость позвоночных артерий, недоразвитие – гипоплазия или даже отсутствие одной). Хочу отметить, что термин «гипоплазия» всегда применяется на парных органах, в сравнении. Одна почка может быть больше другой, но на функции эта разница не отражается. Энтодерма аномалии/дисплазии хрящей На эмбриональном этапе развития животных появление хорды как осевой структуры не стоит путать с позвоночником. Позвоночник имеет истинно мезодермальное происхождение, а хорда – это отщепление кишечника, «спинная струна, возникающая из энтодермы»166. На 4-6 неделе развития плода, в процессе окостенения позвонков она постепенно исчезает – дегенерирует, а к моменту рождения от неё остаётся только пульпозное (желеобразное) ядро межпозвоночного диска. «Вокруг хорды формируется позвоночник, он как бы обволакивает её, становясь снаружи позвонком, а внутри находятся остатки хорды – диск»167. Таким образом, имеем первый вывод: диски «рождены» из иной эмбриональной ткани (энтодермы), чем сухожилия, мышцы, связки (из мезодермы). К концу третьей недели (рис. 5.31) по бокам от хорды (1) и нервной трубки (2) появляются сегменты (поперечные участки) спинной мезодермы – сомиты, состоящие из: – СК – склеротома168, с заложенным в него участком будущего позвонка, скелета, связок; – М – миотома, клетки которого дают начало связкам, скелетным мышцам; – Д – дерматома, соединительно-тканной основы кожи.