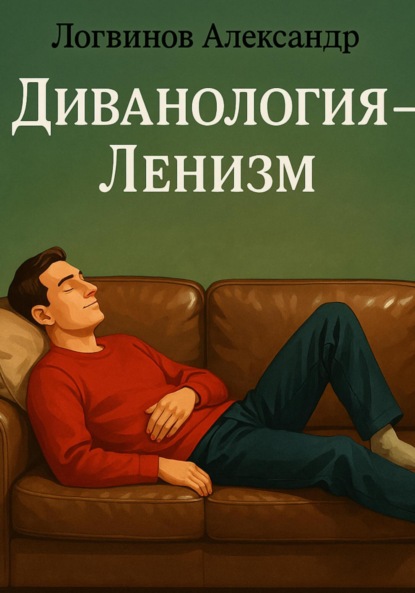

Диванология – Ленизм

- -

- 100%

- +

Не торопись жить —

полежи и осмысли направление.

псевдонаучный трактат о великом искусстве лежания

Введение

Добро пожаловать в удивительный мир диванологии – науки (пусть и псевдо-) о диванах, лежании и философии лени. Перед вами мини-книга “Диванология – Ленизм”, написанная с юмором, лёгкой иронией и, надеемся, с пользой для ума. Вы держите (в прямом или переносном смысле – возможно, даже лёжа) труд, посвящённый восхвалению горизонтального образа жизни. Здесь мы реабилитируем лень, обнимаем подушку знаний и окунаемся в мягкие волны диванной мудрости.

Почему “Ленизм”? Нет-нет, не путайте с другим созвучным “-измом” – в данном случае речь идёт о лени как образе мысли. Ленизм (от славного русского слова «лень») – это наша идеология праздного бытия, наша философия правильного и осознанного ничегонеделания. Диванология же – дисциплина, изучающая диван во всех его проявлениях: физическом, культурном, психологическом и, разумеется, метафизическом. Вместе эти направления образуют любопытный симбиоз науки и искусства жить горизонтально.

В современной культуре лень часто подвергается остракизму: нам твердят о “культе продуктивности”, о том, что “время – деньги”, что без дела сидеть грешно, а лежать днём – и вовсе преступление против трудовой этики. Но так ли это было всегда? Что, если мы взглянем на лень под другим углом (желательно под углом 180° – лёжа на спине)? Оказывается, у лени богатая философская история, а у лежания – масса научно подтверждённых плюсов для здоровья и ума. Порой кажется, что человечество зря демонизировало пассивный отдых: возможно, именно на диванах рождались великие идеи и крепли империи (или как минимум семьи у телевизора).

В этой книге мы, с долей доброй сатиры, рассмотрим философию лени и лежания – от древних мудрецов до мифов о современном трудоголизме. Затем заглянем в науку: что говорят физиология, психология и нейронаука о пользе горизонтального положения? Дадим практические советы по обустройству идеального “лежбища” и правильной технике ничегонеделания. Проследим, какой след оставил диван в истории и культуре – от античных возлежаний на пирах до поп-культуры и искусства. Обсудим феномены вроде диванного спорта, дипломатии и активизма – всех тех замечательных занятий, которыми можно заниматься, не вставая с любимого места. И наконец, взглянем на диван как метафору бытия, попробуем постичь глубинный смысл лежания в контексте жизни и вселенной.

Готовьтесь к увлекательному путешествию в мир мягких подушек, остроумных парадоксов и удивительных фактов. Возможно, к концу чтения вы не только улыбнётесь, но и приободритесь: лень – не порок, а великий двигатель прогресса (как гласит популярная мудрость). Что ж, устраивайтесь поудобнее, укрывайтесь пледом – и приступим, не торопясь, с чашечкой чая под рукой. Помните: в нашей философии нет спешки. Как сказал один современный ленивец, “мы никуда не торопимся – нас там обязательно подождут”.

Итак, перевернём страницу… тихонько, чтобы не спугнуть музу дремоты. Диванная хроника начинается!

Глава 1. Философия лени и лежания

Древние мудрецы о добродетели ничегонеделанияЛень и любовь к горизонтальному положению имеют куда более древние и благородные корни, чем принято думать. В разные эпохи мыслители и целые культуры по-разному относились к праздности. Древние греки, например, воспевали умеренность и созерцательность. В эпосе Гомера упоминается племя лотофагов – людей, проводивших дни в блаженной праздности, вкушая лотосы и позабыв про дела. Правда, для Одиссея это была опасная встреча: вкусив лотоса, его спутники уже не хотели возвращаться к трудам и подвигам, и герою пришлось насильно возвращать ленивцев на корабль. Этот мифологический эпизод показывает двоякое отношение древности к лени: с одной стороны – райское удовольствие, с другой – препятствие для долга и работы.

Однако не все античные культуры заклеймили лень. Древний Китай времен Конфуция, как ни удивительно, ценил элементы праздности. Конфуцианские мудрецы не гнали прочь безделье – напротив, оно считалось неотъемлемой частью культурной жизни. Знатные вельможи отращивали длинные ногти в знак того, что им не приходится заниматься физическим трудом. В даосизме же сформулирован высший принцип у-вэй – недеяние, неделание: идеал мудреца – плыть по жизни, прикладывая минимум усилий, быть созвучным естественному ходу вещей. Для даосов и конфуцианцев активная суетливая гонка за целями выглядела чем-то неестественным. Даже военное искусство в древнекитайской традиции ценило выжидательность: лучший полководец побеждает, реже вступая в бой, истощая врага временем и терпением. Напротив, западный идеал – идти напролом, добиваться цели непомерным усердием. Получается забавный парадокс: Китай с его философией созерцательности сегодня известен трудолюбием, а Запад, исторически воспевавший труд, ныне ищет пути к балансу и отдыху.

Античные римляне тоже умели получать удовольствие лёжа – буквально. У них существовала традиция возлежать на пиршественных ложах во время трапез. Пировать полулёжа считалось признаком роскоши и довольства жизнью. Как говорится, «хлеба и диванов» – точнее, хлеба и зрелищ, но зрелища-то они тоже предпочитали смотреть, удобно развалившись! Римская знать ела виноград и слушала музыку, откинувшись на кушетках, – представьте себе своего рода древнеримский нетфликс-анд-чилл.

Переместимся в философские школы. Эпикурейцы (последователи Эпикура) видели высшее благо в удовольствии и покое. Их идеал – атераксия, безмятежность духа. Разве не сладко полежать в саду среди друзей, ведя беседы о природе вселенной? Собственно, так и поступал сам Эпикур в своем афинском саду. Можно сказать, эпикурейцы были первыми преподавателями диванологии: они полагали, что естественное стремление человека – к удовольствию и избеганию страданий, а вовсе не к изматывающему труду. Конечно, их нельзя назвать сторонниками лени в негативном смысле – скорее, мудрого уменьшения желаний и отказа от бесполезной суеты.

В то же время стоики проповедовали добродетель трудолюбия и саму дисциплину. Для стоика понежиться без дела – недопустимая роскошь: жизнь коротка, долг зовёт. Но и у них была своя философская лежака: идея внутреннего покоя, неподвижности духа среди бури страстей. Стоик мог часами медитировать, неподвижно сидя (почти лёжа!) и упражняя волю.

Индуистская традиция тоже знала ценителей пассивности. Есть образ йога, годами сидящего (если не лежащего) в позе неподвижности ради духовного прозрения. А буддийские монахи? Медитация – это ведь социально приемлемая форма ничегонеделания: сиди себе, дыши, созерцай. Выходит, ленизм имеет святых покровителей в лице отшельников и мудрецов.

И, конечно, легенды. В русских сказках на печи (то бишь на лежанке) лежал Емеля – простак, которому лень было идти по воду, и он по щучьему велению получил всё, чего желал. Емеля – фольклорный прообраз диванного философа: лежит себе, а счастье плывёт прямо в руки. Наверняка многие дети, слыша эту сказку, проникались уважением к столь рациональному подходу к жизни.

Подводя итог древним взглядам: лень не всегда считалась пороком. В определённых культурных контекстах она была признаком мудрости, духовности или хотя бы аристократического статуса. Диванное положение тела и духа иногда связывали с близостью к истине – ведь в покое рождаются инсайты. Известна легенда об Архимеде, который открыл свой знаменитый закон, не бегая по лаборатории, а расслабляясь в тёплой ванне (и воскликнув при этом пресловутое “Эврика!”). Рене Декарт придумал систему координат, лёжа в постели и наблюдая за мухой на потолке, как повествует предание. Выходит, иногда именно горизонтальное положение приводит к вершинам мысли. Кто знает, сколько научных озарений и шедевров искусства обязаны своим появлением уютным диванам, ложам и кушеткам! Недаром поэт Райнер Мария Рильке метафорично описывал вдохновение как «отзвуки мощной волны, зарождающейся в период лености». Другими словами, без состояния покоя не бывает того внутреннего резонанса, который рождает великие идеи.

Мифы о продуктивности и правда о лениСо времён промышленной революции и до наших дней на первый план вышла противоположная установка: культ труда и эффективности. Работа стала мерилом добродетели, а праздность – грехом. Появился негласный лозунг: «Встать с дивана и делать, делать, делать!». Общество превозносит занятость: если ты не занятый делом, то будто бы прожигаешь жизнь зря. С детства нас убеждают, что лениться плохо, что надо всё время стремиться, действовать, достигать. Эти убеждения породили множество мифов о продуктивности, которые мы попытаемся разобрать.

Миф 1: “Лень – мать всех пороков”. В популярном сознании лентяй представляется порочным, праздным, бесполезным членом общества. Но правда ли, что безделье ведёт лишь ко злу? История и психология говорят об обратном. Философ и математик Бертран Рассел в эссе «Похвала праздности» всерьёз утверждал: значительная часть вреда в мире происходит из веры в добродетельность постоянной работы, тогда как путь к счастью и процветанию – в организованном сокращении труда. То есть работать меньше – значит жить лучше. Рассел не призывал всех лечь и ничего не делать вовсе, но он указывал на опасность превращения труда в культ. Лень, по Расселу, реабилитируется как средство вернуть себе счастье и здоровье общества. В самом деле, стоит оглянуться: многие социальные проблемы – от переутомления до экологических кризисов – коренятся в бесконечной гонке производства и потребления. Немного ленизма могло бы оказаться лекарством.

Миф 2: “Без труда не выловишь и рыбку из пруда”. Ну, Емеля из русской сказки может с этим поспорить! Конечно, мы не призываем полагаться на волшебную щуку, но есть противоположная поговорка: “Работа не волк, в лес не убежит”. Здравое зерно в ней есть: иногда лучшее, что можно сделать – это ничего не делать какое-то время, переждать, набраться сил, и только потом действовать. Современная культура предпринимательства твердит о «хватай удачу, куй железо не отходя от кассы», но жизнь показывает: поспешишь – людей насмешишь. Порой решения приходят именно когда перестаёшь суетиться. Как говорил один остроумец, “не откладывай на завтра то, что можно не делать вовсе”. В этой шутке намёк: не всякая задача обязательна, часто мы создаём ложную активность ради активности.

Миф 3: “Продуктивность превыше всего”. В ХХ веке сложился образ идеального работника – неустанного, дисциплинированного, оптимизированного. Система тейлоризма в начале XX века стремилась превратить труд в отлаженный механизм хронометрированных действий. Каждый шаг рабочего измерялся секундомером, чтобы исключить простои. Позже к этой же идее пришли и корпоративные техники повышения продуктивности, вплоть до современных методик. Общество стало измерять успех количеством выполненной работы и скоростью результата. Однако что мы видим сегодня? Эпидемия выгорания, стресса, повсеместная усталость. Люди разучились отдыхать без чувства вины. В головах прочно засел стереотип: «если тебе не больно и ты не устал, значит, ты плохо потрудился». Но это установка устаревшая и вредная. Правда в том, что постоянная занятость не равна эффективности. Часто 20% усилий дают 80% результата (привет принципу Парето), а остальное время тратится на видимость работы. Если убрать эту наносную суету, окажется, что высвободилось время для отдыха – и, о чудо, отдохнувший человек потом работает лучше и творит креативнее.

Миф 4: “Ленивый – значит, ничего в жизни не добьётся”. Этот миф разбивается об множество примеров. Великие творцы и лидеры нередко ценили отдых и не были трудоголиками в современном понимании. Уинстон Черчилль, будучи премьер-министром, позволял себе роскошь утром оставаться в постели до полудня: лёжа в кровати, он читал газеты, диктовал письма и даже принимал министров. Трумен Капоте, знаменитый писатель, признавался: «Я не могу думать, не говоря уже о том, чтобы писать, если не лежу на диване». Да и многие другие – от Моцарта до Сальвадора Дали – любили поваляться, подремать днём, позволить мозгу поблуждать. Исаак Ньютон весьма неэффективно тратил время по меркам менеджеров – мог часами смотреть в окно, размышляя. Зато уж как “упало ему на голову” озарение, так до сих пор школьники учат его законы. Вывод: леность в разумных пределах нередко способствует успеху. Кстати, изобретения часто рождались из стремления облегчить труд, то есть… из лени! Автоматизация, пульты дистанционного управления, стиральные машины – все эти блага придумали, по сути, ленивые люди, чтобы не напрягаться лишний раз. Недаром говорят: «Лень – двигатель прогресса: без неё не появилось бы половины удобств». Например, пульт от телевизора буквально создан, чтобы не вставать с дивана (и да, его действительно изобрёл очень дальновидный лентяй).

Таким образом, многие распространённые мнения о лени – не более чем мифы. Настоящая правда такова: лень может быть полезна, а продуктивность ради продуктивности – ловушка. Это не значит, что труд не нужен вовсе; скорее, нужен баланс. Философия ленизма призывает нас переосмыслить ценности: труд – для жизни, а не жизнь – для труда. Признавая ценность безделья, мы не скатываемся к апатии, а обретаем свободу от постоянной гонки. В конце концов, как писал американский эссеист Кристофер Морли в 1920 году: «Человек, который по-настоящему, глубоко, философски ленив, – глубоко счастливый человек. А ведь именно на счастливых держится мир. Вывод очевиден». Счастье – вот цель, а не бесконечная работоспособность. И если путь к счастью пролегает через мягкий диван, почему бы по нему не пройти? (Вернее, не полежать.)

Глава 2. Научные объяснения пользы лежания

Мы выяснили, что философы и мудрецы нередко были не прочь прилечь, а мифы о лени трещат по швам. Теперь самое время перейти к строгим научным данным (ну, почти строгим – местами слегка утеплённым пледом псевдонауки). Что говорят физиологи, психологи и нейробиологи о лежании и ничегонеделании? Неужели есть доказательства, что это хорошо для нас? Поразительно, но да: наука подтверждает то, о чём ленивцы знали интуитивно. Лёжа – мы не только отдыхаем, но и порой функционируем лучше, чем сидя или стоя!

Физиология отдыха: тело говорит “спасибо”Начнём с тела. Горизонтальное положение – естественное состояние для человека примерно на одну треть жизни (мы про сон). Но даже в бодрствовании лежание благотворно влияет на ряд функций организма. Когда мы лежим, тело расслабляется, уменьшается напряжение мышц и суставов. Позвоночник разгружается: невесомость нам, конечно, недоступна, но в положении лёжа межпозвоночные диски испытывают минимальное давление. Врачи подтверждают, что самая безопасная поза для спины – лёжа на спине или боку. В таком положении снижается риск болей и перенапряжения позвоночника. Недаром при травмах и болезнях спины рекомендуют постельный режим.

Кроме того, лежание улучшает кровообращение. Сердцу легче гонять кровь по горизонтально расположенному телу, ведь ей не надо бороться с силой тяжести, поднимаясь от ног вверх. Мозг лучше снабжается кровью, когда вы лежите спокойно. Было отмечено, что в положении лёжа приток крови к голове усиливается, что может стимулировать мыслительную активность. Возможно, именно поэтому на диване нас посещают светлые идеи – банально мозг получает больше кислорода и глюкозы.

Лежание также способствует снижению уровня стрессовых гормонов. Исследования показывают, что в горизонтальной позе тело переходит в режим релаксации: падает уровень кортизола (гормона стресса), мысли успокаиваются, тело будто переключается на энергосберегающий режим, но мозг при этом продолжает активно работать. Многие замечали: стоит полежать 15-20 минут, как тревога уменьшается, настроение улучшается. Не случайно «тихий час» практикуется в детских садах и (увы, гораздо реже) в офисах прогрессивных компаний. Небольшой дневной лежачий отдых может сильно повысить вашу работоспособность на оставшийся день.

Интересно, что лежа мы даже дышим по-другому. Дыхание становится глубже, потому что диафрагма движется свободнее, не сдавленная внутренними органами как в позе сидя. Глубокое дыхание увеличивает насыщение крови кислородом – отсюда свежая голова. Кстати, замечали, как иногда эффективнее подумать о проблеме лёжа на кровати или диване, глядя в потолок? Это не просто поза отчаяния; физиологически вы оптимизируете работу мозга.

Однако важно подчеркнуть: не любое лежание одинаково полезно. Позу тоже нужно учитывать. Например, лежать калачиком в неудобном кресле, да ещё с ноутбуком на пузе – не самая здоровая затея. Выгнутая спина, поднятые плечи могут пережать сосуды, вызвать онемение. Правильная техника лежания (мы ещё вернёмся к практическим советам в гл.3) подразумевает ровное положение позвоночника, поддержку шеи подушкой, расслабленные конечности. Только тогда физиологические плюсы раскроются полностью.

Иногда скептики говорят: мол, от лежания мышцы атрофируются, будешь слабым, вялым. Но кто же предлагает лежать круглосуточно? Мера – всему голова. Периодическое горизонтальное положение приносит пользу, а постоянное – действительно вредно. (Разве что вы участник эксперимента НАСА, о котором ниже.) Здоровый ленивец чередует фазы активности и отдыха, как сердце систолу и диастолу. Наш девиз: полежал – можно и поработать, поработал – можно и полежать.

Мозг на диване: креативность и нейронаукаСамое удивительное происходит с мозгом, когда мы ничем не заняты. Раньше учёные считали, что мозг бездействует, когда человек отдыхает. Ан нет! В начале 2000-х неврологи сделали открытие: обнаружили так называемую «сеть пассивного режима работы мозга», или «сеть состояния покоя». Американский исследователь Маркус Райхл заметил странную вещь: в томографе у испытуемых, которым давали задачи, одни зоны мозга активировались, а когда задания заканчивались и люди просто лежали без дела, эти зоны затихали, зато включалась другая сеть взаимосвязанных областей мозга. Получалось, что мозг, оставленный в покое, не выключается, а переключается на другой режим работы! Это открытие произвело фурор. Оказалось, у нас в голове есть встроенная функция “default mode” – режим по умолчанию, активизирующийся, когда мы не заняты внешней задачей.

Что же делает мозг в этом режиме дивана? Он начинает разговаривать сам с собой. Происходит активная переработка накопленной информации, генерация спонтанных ассоциаций, связывание разрозненных идей. Именно в такие моменты часто приходят инсайты, те самые “эврика!” озарения. Недаром внезапные решения проблем всплывают, когда отвлекаешься: пошёл прогуляться или лёг отдохнуть – бах, и решение пришло. Это работает так: пока сознательно вы бездельничаете, подсознание продолжает трудиться, перебирая варианты в фоновом режиме. Образно говоря, лень позволяет открыть дверцу кладовой мозга, куда в спешке обычно не заглядываешь.

Современные исследования подтверждают: лежачее положение способствует творческому мышлению. Австралийский учёный доктор Даррен Липницки провёл эксперимент: добровольцы решали анаграммы (перестановки букв) в разных позах. Половина испытуемых решала задачи стоя, половина лежа. Результат: лежебоки справились значительно быстрее. В среднем решения приходили на 20% быстрее, когда человек лежал, чем когда стоял! Липницки предположил, что стоя у людей выделяется больше норадреналина (гормона, повышающего бдительность, но подавляющего креативность), а лёжа этого гормона меньше. То есть физическое расслабление убирает химические препятствия для нестандартного мышления. Вдобавок лежачие решения часто были более неожиданными и оригинальными, как будто всплывали в голове сами собой. Получается научное доказательство старой как мир истины: “Утро вечера мудренее” – свежая голова после отдыха справляется с задачей лучше, чем измученная.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.