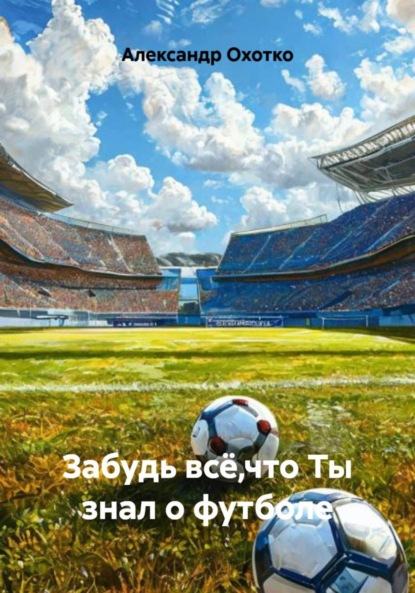

Забудь всё,что Ты знал о футболе

- -

- 100%

- +

Предисловие

«Футбол будущего: Система, интеллект, время»

Когда-то футбол был игрой улиц – грубой, интуитивной, почти первобытной. Мяч, два камня вместо стоек, и мальчишки, гоняющие его до заката, не зная ни тактики, ни терминов, ни даже собственных имён на спортивных свитерах. Сегодня футбол – это космос. Это вселенная, где каждое движение просчитано до миллисекунды, каждый пас – акт геометрии, а каждый матч – симфония из данных, эмоций и пространственных решений.

Но за этим сиянием технологий, за цифрами xG и тепловыми картами, за миллионными контрактами и глобальными брендами скрывается нечто более глубокое. Футбол перестал быть просто спортом. Он стал зеркалом эпохи – эпохи, в которой побеждает не тот, кто сильнее или быстрее, а тот, кто умнее, системнее, дальновиднее.

Эта книга – не энциклопедия, не сборник тренерских заметок и уж точно не ностальгический взгляд в прошлое. Это манифест футбольного будущего. Здесь нет места романтике ради романтики. Здесь нет места герою-одиночке, который «вытаскивает» матч на себе. Потому что в современном футболе никто не вытаскивает один. Вытаскивает система. Вытаскивает структура. Вытаскивает культура, построенная годами.

Мы больше не живём в мире, где достаточно иметь «десятку» с волшебной левой ногой или нападающего, забивающего 50 голов за сезон. Мы живём в мире, где опорный полузащитник – главный архитектор победы, где центральный защитник – первый плеймейкер, а вратарь – одиннадцатый полевой игрок. Где победа рождается не в штрафной, а в полупространствах. Не в моменте, а в временной траектории – от юношеской академии до последнего матча ветерана.

Эта книга – попытка ответить на самые сложные вопросы современного футбола:

– Почему одни клубы доминируют десятилетиями, а другие сгорают за два сезона?

– Почему сборные со «звёздным» составом проваливаются на крупных турнирах, а команды без громких имён поднимаются над всеми?

– Почему одни игроки после 30 лет становятся легендами, а другие исчезают, едва достигнув пика?

Ответ – в системе.

Не в тактической схеме на доске. Не в тренерском гении. А в целостной, многомерной, живой системе, где физика, техника, когнитивные способности, психологическая устойчивость, социальная сплочённость и стратегическое видение работают как единый организм.

Здесь вы найдёте не просто описание ролей – вы увидите архитектуру функций. Не просто анализ лиг – вы поймёте экосистемы контекстов. Не просто советы по скаутингу – вы получите модель долгосрочного доминирования.

Эта книга – для тех, кто хочет не просто смотреть футбол, а понимать его.

Для тех, кто не верит в случайности.

Для тех, кто знает: величие не рождается в один день – оно проектируется.

Если вы готовы перестать думать о футболе как о хаотичной игре и начать видеть в нём науку управления пространством, временем и людьми – добро пожаловать.

Потому что будущее уже на поле.

Осталось только научиться его читать.

Часть 1. Игрок как система

Глава 1. Семь измерений игрока

От физики – к когнитивному превосходству

Когда-то считалось, что великий футболист – это тот, кто бегает быстрее, выше прыгает, сильнее бьёт и красивее финтит. Это был век тел, но не умов. Век интуиции, но не структуры. Век героев, но не систем. Сегодня эта иллюзия развеяна – как туман над «Сантьяго Бернабеу» на рассвете перед финалом Лиги чемпионов.

Потому что современный футбол больше не про отдельные качества. Он про целостность. Про гармонию несовместимого. Про интеграцию семи измерений, каждое из которых – отдельная вселенная, но вместе они создают того, кого мы называем игроком будущего.

Эта глава – не каталог навыков. Это анатомия футбольного совершенства.

1. Физика: база, но не суть

Физические качества – это фундамент. Без него здание рухнет. Но фундамент сам по себе не делает архитектуру великой.

Современная физика футболиста – это не просто спринт на 30 метров. Это интенсивность в ключевых зонах, повторные рывки под давлением, устойчивость к микротравмам, восстановление за 48 часов, баланс при контакте в воздухе. Это физика в контексте.

И всё же – даже идеальная физика не спасает без понимания игры. Вспомните: сколько «атлетических монстров» исчезли из топ-футбола к 26 годам? Их тела были готовы, но их мозги – нет.

Физика сегодня – это ресурс, а не цель. И как любой ресурс, он должен быть инвестирован мудро.

2. Техника: язык тела

Техника – это способность говорить на языке мяча. Но язык сам по себе ничего не значит, если у тебя нет мысли, которую хочешь выразить.

Современная техника – это не виртуозность ради виртуозности. Это контроль под давлением, пас в разрыв, удар первым касанием, выход из прессинга в тесноте. Это техника в условиях хаоса, а не на тренировочном поле.

И здесь возникает парадокс: чем выше уровень, тем проще выглядит техника. Потому что она оптимизирована под решение, а не под эффект. Родри редко делает «лестницы», но его приём под прессингом – это поэзия точности. Это техника как инструмент тактики, а не как демонстрация эго.

3. Тактика: геометрия власти

Тактические качества – это понимание того, как пространство становится оружием. Это не просто знание схемы 4-3-3. Это умение занимать позицию, которая разрушает структуру соперника, даже если ты не касаешься мяча.

Современный футбол – это битва за полупространства, за глубину без мяча, за компактность в обороне. Игрок тактически грамотный – это тот, кто создаёт численное преимущество, просто стоя в нужном месте.

Именно поэтому сегодня центральный защитник – первый плеймейкер, а опорник – дирижёр темпа. Потому что тактика – это не то, что ты делаешь с мячом. Это то, как ты организуешь пространство вокруг него.

4. Когнитивные способности: мозг как главное оружие

Если физика – фундамент, а техника – язык, то когнитивные способности – это сознание. Это то, что отличает игрока от исполнителя.

Здесь рождается игровой интеллект: способность читать игру на шаг вперёд, предугадывать действия соперника, сканировать поле до получения мяча, принимать решения в условиях неопределённости.

Исследования показывают: элитные игроки делают на 40% больше сканов за матч, чем средние. Они не быстрее ногами – они быстрее мозгом. Хави не бегал много, но он видел всё. Канте не кричал на поле, но он выключал атаки до их начала.

Когнитивные качества – это единственное измерение, которое не деградирует с возрастом. Наоборот – оно зреет. И именно поэтому величайшие игроки становятся умнее в 35, чем в 25.

5. Психология: невидимый двигатель

Футбол решается в голове. Не в ногах. Не в лёгких. В голове.

Психологические качества – это ментальная устойчивость, стрессоустойчивость, эмоциональный интеллект, лидерство через пример, способность вести команду в кризисе.

Вспомните финал ЧМ-2022. Месси не забил больше всех. Но он держал команду, когда всё рушилось. Он не терял концентрации при счёте 2:2 в овертайме. Это не техника. Это психология как стратегическое оружие.

Именно в матчах с равными соперниками психология становится решающим фактором. Потому что когда всё одинаково – побеждает тот, кто не ломается.

6. Социально-командные качества: химия коллектива

Футбол – командный вид спорта. Но не все игроки умеют быть частью команды. Некоторые – просто соседи по раздевалке.

Социально-командные качества – это взаимодействие без слов, доверие в пасе, готовность жертвовать собой ради структуры, адаптивность к партнёрам, работа с данными как часть командной культуры.

Это то, что делает связку Салах–Фирмино–Мане больше, чем сумма трёх талантов. Это то, что позволяет «Манчестер Сити» играть как единый организм, даже при смене половины состава.

Без этого измерения – нет команды. Есть только группа индивидуальностей.

7. Функциональная эффективность: результат в системе

Наконец, седьмое измерение – это вклад в результат, но не в примитивном смысле «голы + ассисты». Это косвенная эффективность: прогрессивные действия, перехваты в опасных зонах, создание численного преимущества, стабильность в ключевых матчах.

Это то, что не видно в хайлайтах, но чувствуется в структуре игры. Это xG Chain, Possession Value, PPDA contribution – метрики, которые показывают, насколько команда лучше играет, когда игрок на поле.

Именно здесь раскрывается главная истина: настоящий лидер – не тот, кто забивает, а тот, кто делает так, чтобы все вокруг играли лучше.

Синтез: игрок как живая система

Семь измерений – это не список. Это организм. Убери одно – и всё рушится. Перекоси одно – и система теряет баланс.

Футболист будущего – это не «атлет + техник + тактик». Это целостность, в которой:

– Физика служит тактике,

– Техника выражает когнитивные решения,

– Психология удерживает структуру под давлением,

– Социальные связи превращают индивидуальность в коллективный разум,

– А функциональная эффективность измеряет влияние, а не активность.

Именно поэтому скаутинг будущего не ищет «быстрых нападающих» или «сильных защитников». Он ищет системных игроков – тех, чьи семь измерений гармонично интегрированы в общую модель команды.

Заключение: за пределами таланта

Талант – это дар. Но дар – не гарантия.

Талант без структуры – хаос.

Талант без интеллекта – шум.

Талант без времени – мимолётность.

Семь измерений игрока – это дорожная карта от хаоса к системе, от индивидуальности к коллективному гению, от момента к наследию.

И если вы хотите понять, почему одни игроки становятся легендами, а другие – воспоминаниями, смотрите не на их голы.

Смотрите на их целостность.

Потому что в футболе будущего побеждает не тот, кто лучше бьёт.

Побеждает тот, кто лучше думает, чувствует, взаимодействует и управляет временем.

Именно так рождаются не просто игроки.

Рождаются архитекторы победы.

Глава 2. Ролевые профили современного футбола

От позиции – к функции. От схемы – к смыслу.

Когда-то футбол делили на девять номеров и вратаря.

«Девятка» – бьёт. «Четвёрка» – отбирает. «Десятка» – волшебник.

Это была эпоха ярлыков. Эпоха упрощений. Эпоха, в которой игроков загоняли в клетки, а не раскрывали их потенциал.

Сегодня футбол перестал быть игрой номеров. Он стал игрой функций.

Игрой ролей, которые не привязаны к линиям на бумаге, а рождаются из структурных потребностей команды, тактических диалогов с соперником и когнитивной зрелости самого игрока.

Эта глава – не каталог позиций. Это атлас функциональных типов, которые определяют футбольное будущее. Здесь нет «защитников» и «нападающих» в старом смысле. Есть архитекторы пространства, разрушители структур, регуляторы темпа и невидимые двигатели победы.

Парадигма сдвига: от позиции к роли

Современный футбол больше не спрашивает: «Где ты стоишь?»

Он спрашивает: «Что ты создаёшь?»

Игрок больше не определяется своей стартовой точкой на поле, а своим вкладом в геометрию игры. Именно поэтому один и тот же футболист может быть:

– Опорником в матче против «Ливерпуля» (для контроля темпа),

– Меццалой против «Байера» (для перегруза полупространства),

– Ложной девяткой против глубокой обороны «Атлетико».

Его позиция – переменная. Его роль – константа: создавать преимущество там, где оно возможно.

Именно поэтому оценка игрока должна начинаться не с вопроса «Кто он по схеме?», а с вопроса:

«Какую функцию он выполняет в системе?»

1. Опорный полузащитник / «6»

Мозг в глубине поля

Функция: Связующее звено между обороной и атакой. Точка стабильности в хаосе прессинга.

Ключевые качества:

– Когнитивные: сканирование, антиципация, игровой интеллект

– Тактические: позиционирование между линиями, выход из прессинга

– Технические: пас под давлением, контроль в тесноте

Почему он незаменим:

Потому что он превращает оборону в атаку без потери структуры. Потому что он не теряет мяч в зоне риска, а находит «окна» там, где другие видят стену.

Пример: Родри. Его xG почти нулевой. Но без него «Манчестер Сити» теряет 40% владения в центральной трети. Он не забивает – он делает возможным всё остальное.

2. Ложная девятка

Тень, которая разрушает оборону

Функция: Уход из штрафной в глубину, чтобы выманить центральных защитников и создать разрывы для партнёров.

Ключевые качества:

– Когнитивные: понимание позиционных ловушек, видение полей

– Тактические: открывания между линиями, работа без мяча

– Технические: пас в разрыв, дриблинг в тесноте

Почему она революционна:

Потому что она отменяет классическое противостояние «нападающий vs ЦЗ». Вместо этого – интеллектуальная дуэль, в которой оборона теряет ориентиры.

Пример: Фирмино в «Ливерпуле» 2018–2020. Он почти не забивал. Но именно его движения создавали пространство для Салаха и Мане. Он был архитектором, а не исполнителем.

3. Свипер-кипер (Sweeper-Keeper)

Одиннадцатый полевой игрок

Функция: Выход далеко за пределы штрафной для перехвата «сквозных» пасов и участия в построении атаки.

Ключевые качества:

– Когнитивные: чтение атак «через», антиципация

– Технические: игра ногами на уровне полузащитника

– Психологические: готовность к риску

Почему он – символ эпохи:

Потому что он стирает границу между обороной и атакой. Потому что его ошибка – гол, а его правильное решение – начало контратаки.

Пример: Мануэль Нойер. Он не просто ловил мячи – он расширял игровое поле на 15 метров вглубь. Это не вратарь. Это новый тип защитника.

4. Инвертированный вингер

Фланг как плацдарм для удара

Функция: Смещение с фланга в центр для нанесения удара сильной ногой или паса в разрыв.

Ключевые качества:

– Физические: ускорение, ловкость

– Технические: удар из-за штрафной, дриблинг в полупространстве

– Тактические: выбор момента для ухода внутрь

Почему он эффективен:

Потому что он объединяет скорость фланга с точностью центра. Потому что он заставляет защитника выбирать: закрывать ли штрафную или фланг – и всегда ошибается.

Пример: Мохамед Салах. Его крейтинг не в кроссах, а в выведении защитника из зоны комфорта. Он не играет по линии – он ломает геометрию обороны.

5. Меццала

Полузащитник-атакующий гибрид

Функция: Старт в центре, но смещение на полуфланг для создания перегруза и завершения.

Ключевые качества:

– Физические: выносливость, взрывная сила

– Тактические: понимание полупространств, открывания между ЦЗ и фулбэком

– Когнитивные: чтение позиций защитников

Почему она итальянская гениальность:

Потому что она объединяет дисциплину центра с хаосом фланга. Потому что она не требует схемы – она создаёт схему в движении.

Пример: Николо Барелла. Он не «8» и не вингер. Он динамический вектор, который постоянно меняет плотность атаки.

6. Каррильеро

Невидимый балансир

Функция: Заполнение вертикальных коридоров между центром и флангом для обеспечения связности и покрытия.

Ключевые качества:

– Тактические: понимание структуры поля, работа в «коридорах»

– Социальные: взаимодействие с фулбэком и центральным полузащитником

– Физические: повторные рывки, работоспособность

Почему он недооценён:

Потому что его работа не попадает в хайлайты. Но без него команда теряет целостность. Он – клей, который держит систему.

Пример: Серхио Бускетс в поздние годы. Он не бегал много. Но каждый его шаг был точкой опоры для всей структуры.

7. Региста

Дирижёр из глубины

Функция: Контроль темпа и распределение мяча с глубокой позиции без участия в прессинге.

Ключие качества:

– Когнитивные: исключительное видение поля, когнитивная скорость

– Технические: длинный пас, пас «на ход»

– Психологические: спокойствие, уверенность

Почему он – роскошь:

Потому что он требует команды, которая защищает за него. Потому что он не работает в хаосе – он создаёт порядок из хаоса.

Пример: Андреа Пирло в «Ювентусе». Он почти не отбирал мяч. Но именно его диагонали переписывали геометрию матчей.

8. Свипер-либеро

Возвращение легенды в новом обличье

Функция: Свободный центральный защитник, который не только «зачищает», но и инициирует атаку, выходя в зону полузащиты.

Ключевые качества:

– Когнитивные: антиципация, сканирование

– Технические: пас на 30–60 м

– Тактические: свобода перемещений

Почему он возвращается:

Потому что современный футбол требует гибкости в обороне. Потому что одна лишняя нога в построении – это численное преимущество на старте атаки.

9. Трекуартиста (Trequartista)

Последний романтик

Функция: Чистый креатор в зоне между полузащитой и нападением – без обязанностей в обороне.

Ключевые качества:

– Технические: пас в разрыв, удар из дистанции

– Когнитивные: креативность, нестандартное мышление

– Психологические: смелость, эго в позитивном смысле

Почему он почти исчез:

Потому что эпоха требует универсальности. Но в командах с глубоким контролем он всё ещё может быть ядерным оружием.

Пример: Франческо Тотти. Он не бегал в прессинг. Но он выигрывал матчи одним движением.

Синтез: роль как отражение философии

Каждая из этих ролей – не просто тактический приём. Это выражение мировоззрения команды:

– Опорник-строитель – философия контроля.

– Ложная девятка – философия интеллектуального превосходства.

– Свипер-кипер – философия расширения пространства.

– Меццала – философия динамического баланса.

Именно поэтому выбор ролей – это выбор идентичности.

Команда, которая играет через ложную девятку и опорника, говорит миру: «Мы побеждаем умом».

Команда, которая ставит инвертированных вингеров и свипер-кипера, говорит: «Мы побеждаем скоростью и риском».

Заключение: будущее – за гибридами

Самые опасные игроки будущего – это те, кто не вписывается в одну роль.

Это гибриды:

– Опорник с качествами регисты,

– Вингер с функциями меццалы,

– ЦЗ, который может сыграть как свипер-либеро.

Именно они будут ломать прогнозы, сбивать с толку аналитику и переписывать тактические учебники.

Потому что в футболе будущего нет «номеров».

Есть функции.

Есть системы.

Есть мысль, воплощённая в движении.

И тот, кто научится читать роли —

научится читать саму суть игры.

Глава 3. Когнитивный футбол: мозг как главное оружие

Не глаза видят поле – мозг создаёт его.

Футбол – не игра ног.

Футбол – не даже игра пространства.

Футбол – это игра времени и информации.

И тот, кто первым это понял, не носил бутсы. Он носил очки, сидел в лаборатории и измерял, сколько раз за матч элитный игрок оглядывается назад, прежде чем получить мяч.

Ответ: на 30–50% чаще, чем средний.

Это не статистика. Это революция.

Потому что в современном футболе побеждает не тот, кто быстрее бежит, а тот, кто раньше думает.

Эта глава – не о технике, не о тактике и даже не о тренировках.

Это глава о нейробиологии победы.

1. Сканирование: искусство видеть то, чего ещё нет

Сканирование – это не «оглядывание». Это акт предвидения.

Каждый раз, когда Хави поворачивал голову за секунду до приёма мяча, он не искал партнёра. Он обновлял внутреннюю карту поля – как пилот перед заходом на посадку.

Исследования из лаборатории ФК «Аякс» показывают:

У игроков с высоким уровнем сканирования время принятия решения сокращается на 0.4 секунды.

Казалось бы – мелочь. Но в футболе 0.4 секунды – это разница между пасом в разрыв и потерей мяча под прессингом.

Сканирование – это язык, на котором мозг говорит с пространством.

И чем чаще он говорит – тем точнее становится диалог.

2. Антиципация: игра на шаг вперёд

Антиципация – это способность предугадать будущее по микродеталям настоящего.

Когда Н’Голо Канте отбирал мяч у игрока, который даже не начал дриблинг, он не читал мысли. Он читал тело:

– угол плеча,

– направление взгляда,

– напряжение икроножной мышцы.

Его мозг обрабатывал эти сигналы до того, как соперник принял решение.

Это не интуиция. Это когнитивный алгоритм, выработанный тысячами часов игры и анализа.

Антиципация – это невидимый прессинг.

Она не требует бега. Она требует понимания человеческой механики.

3. Рабочая память: оперативная система футболиста

Рабочая память – это то, что позволяет игроку удерживать в уме 5–7 переменных одновременно:

– позиция трёх защитников,

– траектория движения партнёра,

– зона давления,

– оставшееся время,

– тактическая установка тренера.

И всё это – в условиях хаоса, шума и физического контакта.

Игрок с высокой рабочей памятью не «теряется» в эпизоде. Он сохраняет контекст, даже когда всё вокруг рушится.

Вот почему Лука Модрич в 38 лет остаётся ключевым в «Реале»:

его тело замедлилось, но его оперативная система работает на полную мощность.

Он не бежит – он помнит.

И память компенсирует всё.

4. Когнитивная скорость: молния в голове

Когнитивная скорость – это не реакция. Это скорость обработки информации.

Два игрока получают мяч в одинаковой ситуации.

Один делает пас через 1.2 секунды.

Другой – через 0.8.

Разница?

Первый думает.

Второй знает.

Знание рождается из моделирования:

– просмотр матчей,

– тактические симуляции,

– видеоанализ собственных ошибок.

Современные клубы уже используют виртуальную реальность, чтобы тренировать когнитивную скорость: игрок в VR-шлеме принимает решения в условиях, имитирующих реальный матч.

Потому что мышцы ног можно натренировать за месяц.

А мышцы мозга – за тысячи повторений в уме.

5. Игровой интеллект: синтез всего

Игровой интеллект – это не отдельное качество. Это финальный продукт всех когнитивных процессов.

Это то, что позволяет:

– видеть пас, которого не существует,

– занимать позицию, которая разрушает структуру,

– молчать на поле, но вести команду.

Игровой интеллект – это язык футбольной реальности.

И те, кто на нём говорит, не нуждаются в переводе.

Парадокс элиты: почему ум важнее ног

В эпоху GPS-трекеров и xG-метрик кажется, что футбол стал наукой о теле.

Но на самом деле – он стал наукой о мышлении.

Потому что:

– Физика деградирует после 27 лет.

– Техника теряет смысл без контекста.

– Тактика становится бесполезной без антиципации.

А когнитивные качества достигают пика в 28–35 лет.

Именно поэтому:

– Хави в 32 года был опаснее, чем в 24.

– Пирло в «Ювентусе» не бегал – но диктовал геометрию матчей.

– Месси в 35 лет на ЧМ-2022 не ускорялся – но видел всё.

Они не играли ногами.

Они играли пространством через время.

Тренировка мозга: новая фронтальная линия футбольной науки

Современные академии больше не спрашивают:

«Сколько километров ты пробежал?»

Они спрашивают:

«Сколько раз ты сканировал до приёма?»

«Как ты читаешь позицию защитника?»

«Что ты видишь, когда мяч у соперника?»

Тренировки включают:

– упражнения с закрытыми глазами (развитие пространственного воображения),

– тактические головоломки в реальном времени,

– анализ матчей без звука и комментариев (чтобы мозг учился «видеть», а не слушать).

Когнитивный разрыв: новая форма неравенства

В прошлом разрыв между клубами определялся деньгами.

Сегодня – когнитивной культурой.

«Манчестер Сити» не просто покупает игроков.

Он покупает игроков с высоким когнитивным профилем и развивает их через систему принятия решений.

«Барселона» не просто играет в пас.

Она выращивает мозги, способные управлять полем как шахматной доской.