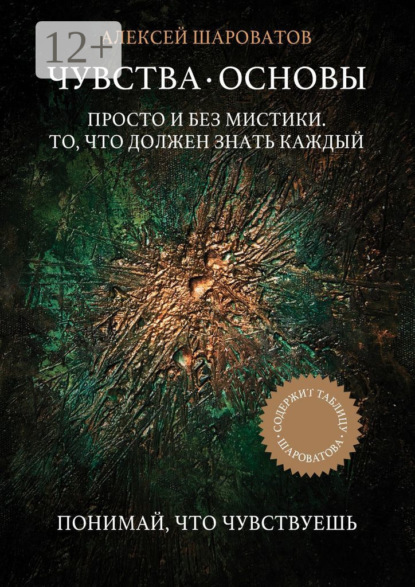

Чувства. Основы. Просто и без мистики. То, что должен знать каждый

- -

- 100%

- +

6. Что важнее – чувство или эмоция?

Эмоции и чувства – это разные явления. Чтобы понять, как они взаимодействуют, нужно разобраться в их механиках. В этом тексте мы постараемся выяснить, почему эмоции – лишь инструменты, а ключевая работа происходит с чувствами.

Эмоции как инструмент выражения чувств

Вспомним, что эмоция – это реакция вашего тела, видимый сигнал о том, что происходит внутри. Это язык, с помощью которого ваше внутреннее состояние становится заметным внешнему миру и вам самим. Пример:

• Мимические мышцы лица: улыбка указывает, например, на «радость», нахмуренные брови – например, на обиду.

• Жесты и язык тела: показанный кулак с раскрытым средним пальцем может быть актом агрессии.

• Физиологические реакции: красные щеки или уши говорят о смущении, оцепенение или безмолвный глоток вкупе с холодным потом – о страхе.

Эти реакции помогают понять, что вы чувствуете, но не являются предметом работы, то есть нет смысла работать с ними, потому что они лишь симптомы, а симптомы не являются предметом работы, лишь за редким исключением. Они лишь указывают на внутренние процессы, на чувства.

Почему эмоции не требуют работы?

Эмоции – это сигналы, их единственная задача – информировать о конкретном чувстве, после информирования эмоции исчезают. Рассмотрим пример-аналогию:

• Зевота. Если вы зеваете, это сигнал вашего организма о том, что вы хотите спать. Задача здесь – поспать, а не бороться с зевотой.

• Плач. Если человек плачет, это сигнал о чувстве (например, грусти, обиды или благодарности). Задача – разобраться в чувстве, а не «успокаивать» эмоцию.

Работа с эмоциями не имеет смысла, потому что они не являются конечной целью, это как конверт с письмом, который сам по себе не несет ценности, а ценность представляет письмо, вложенное в конверт, в частности текст с его содержанием и информацией от отправителя. Эмоции показывают, что внутри есть чувство, с которым нужно провести работу. Эмоции – это конверт, чувство – письмо, вложенное в этот конверт.

Одна и та же эмоция может указывать на разные чувства.

Например, плач может указывать на:

• грусть,

• обиду,

• благодарность,

• радость,

• любовь,

• страх,

• стыд,

• вину

• и другие.

Смех может указывать на:

• радость,

• осуждение или агрессию (саркастический смех),

• нервозность,

• смущение, робость и кокетство,

• массу других.

Таким образом, эмоция сама по себе не говорит о том, что именно вы чувствуете. Только совокупный анализ комплекса эмоций может дать полную картину.

Почему важно работать с чувствами, а не с эмоциями?

Чувства – это основа вашего внутреннего состояния. Они ставят задачи, которые нужно решить. Грубые примеры:

• чувство вины говорит о необходимости признать ошибку перед важным и ценным для вас человеком;

• грусть может указывать на вашу неудовлетворенность или необходимость пересмотра ожиданий;

• обида подсказывает, что нужно взрастить в себе недостающие личностные качества.

Эмоция же лишь сигнализирует о появлении чувства. Если вы игнорируете чувство и сосредотачиваетесь на эмоции, проблема остается нерешенной.

Итог

• Эмоция – это индикатор, подобный лампочке на приборной панели автомобиля (аварийная лампочка топливного бака).

• Чувство – это предмет внимания, на который указывает эта лампочка (низкий уровень топлива).

• Решение – это действия, которые вы предпринимаете, чтобы устранить неисправность в автомобиле (заправить автомобиль соответствующим топливом).

Пост из соцсетей

Чувство всегда первично

Сначала ваш мозг получает информацию из внешнего мира, которая выступает триггером для какого-либо чувства. Затем мозг реагирует на полученную информацию путем изменения своего состояния = настроения = гормонального фона = чувством. Изменившееся настроение приводит к тому, что человек начинает генерировать мысли, слова, (без)действия.

Пример: человек не выспался или претерпел стресс и оказался в «плохом настроении», и логично, что все вокруг ему будет не нравиться, будет казаться нерадостным, а мысли у него будут не положительные. Равно и наоборот, если человек оказался в хорошем настроении, то и ожидать от него уместно позитивного, положительного настроения, решений и мыслей.

Вам может казаться, что только после мыслей о какой-либо постыдной, виноватой, обидной ситуации у вас подкатывает неприятное чувство. Это не так, потому что вы не задаетесь специальной целью вспоминать такие ситуации, ведь эти мысли сами собой и против вашей воли всплывают в вашей голове, как бы врываясь в нее (перед сном, в процессе беседы с людьми, в дороге и т. д.), несмотря на то что вы хотели бы их забыть и никогда не вспоминать.

Так происходит как раз потому что человек борется со своими чувствами, «глушит» их, но ведь чувство не исчезает и продолжает влиять на ваше мышление.

Не боритесь со своими мыслями, ищите чувства, которые их порождают, и работайте с ними. Так эффективнее, и не будет так называемых «откатов».

Развивайте свой эмоциональный интеллект, за ним будущее.

7. Что первично – чувство, эмоция, мысль или что-то еще?

Информация – это стимул.

Мысли – не информация, но мысли могут быть триггером.

Для лучшего понимания того, как работают чувства и эмоции, давайте разберем основной цикл взаимодействия мозга с окружающим миром на сильно упрощенной схеме. Этот процесс начинается с восприятия мира через органы чувств, а завершается осознанием и реакцией.

Рисунок 1

Старт цикла: мир – источник информации

Мир вокруг нас – это место, где постоянно генерируется информация. Информация включает в себя все: настроение людей, их действия, слова, эмоции и даже намерения. Мир полон событий и процессов, которые так или иначе воздействуют на нас.

Информация из мира попадает в наш мозг через органы чувств (рис. 1).

• Зрение. Мы видим происходящее вокруг.

• Слух. Слышим звуки.

• Осязание. Ощущаем прикосновения.

• Обоняние. Улавливаем запахи.

• Вкус. Ощущаем вкусовые качества.

• Эмпатия. «Считываем» настроения людей и прогнозируем их поведение.

Важно отметить:

1. Органы чувств – это не чувства. Это инструменты восприятия, через которые информация попадает в мозг.

2. Чувства же – это результат работы гормональной системы. Они возникают после обработки полученной мозгом информации.

3. Но чувства могут быть вызваны мыслями человека, воспоминаниями или прогнозированием. Подробнее об этом в главе 17.

Когда информация попадает в мозг, она соединяется с уже имеющимся опытом (см рис. 1). На этом этапе происходит бессознательный анализ и прогнозирование. После этого принимается также бессознательное решение, и мозг посылает сигнал в гормональную систему.

Гормональная система, в свою очередь, изменяет гормональный фон организма, формируя чувство. Сформированное чувство создает «рамку» мышления, а затем проявляется во внешнем мире через эмоции, мысли, речь, действия или бездействие.

Эта информация помогает нам осознать, как именно работают чувства и эмоции, откуда они берутся и что на них влияет. Такое понимание дает возможность более осмысленно воспринимать свои реакции, поведение и природу человека в целом.

Эти знания станут основой для того, чтобы ссылаться на них в дальнейшем процессе работы с чувствами. Понимание взаимосвязей между мозгом, гормональной системой и поведением поможет глубже разобраться в собственных состояниях и применять техники для их регулирования.

На данном этапе может усматриваться противоречие в том, что именно первично, мысль или чувство. Ведь если мы воспринимаем информацию из внешнего мира, то мы ее анализируем, а значит, мыслим, или если мы что-то вспоминаем, то мы мыслим. Чтобы убрать возможное противоречие, давайте разберем разницу между мышлением, прогнозированием, воспоминанием и восприятием информации.

Разница между мышлением, воспоминанием, прогнозированием и восприятием информации

Мышление, прогнозирование, воспоминание и восприятие информации – это четыре разных когнитивных процесса, каждый из которых играет свою роль в работе нашего сознания. Вот их основные отличия.

1. Первое отличие: определение

• Мышление. Это процесс обработки информации, направленный на анализ, синтез, решение задач или создание новых идей.

• Прогнозирование. Это процесс предсказания и моделирование будущих событий, состояний или результатов на основе анализа текущих данных, закономерностей и тенденций.

• Воспоминание. Это процесс извлечения из памяти информации о прошлом опыте, событиях или знаниях.

• Восприятие информации. Это процесс получения данных из внешнего мира через органы чувств (зрение, слух, осязание и т. д.) и их первичная обработка в мозге.

2. Второе отличие: направленность

• Мышление. Ориентировано на текущие анализ, дедукцию, создание новых идей или решений.

• Прогнозирование. Всегда направлено в будущее и связано с предположениями возможных вариантов исхода событий.

• Воспоминание. Всегда направлено на прошлое и связано с восстановлением уже существующих данных в памяти.

• Восприятие информации. Всегда ориентировано на настоящее и связано с тем, что происходит в данный момент вокруг.

3. Третье отличие: активность и источник данных

• Мышление. Активно создает новые идеи и анализирует. Данные для мысли могут поступать из предположений (прогнозирования), памяти (воспоминания), текущих входных данных (восприятия).

• Прогнозирование. Формирует предположения о будущем на основе входящих данных, имеющихся данных – из памяти, текущего восприятия и логических выводов. Это мысленный процесс, направленный на построение вероятных сценариев, оценку рисков и подготовку к возможным событиям.

• Воспоминание. Пассивно извлекает информацию из уже накопленного опыта.

• Восприятие информации. Получает данные из внешнего мира через органы чувств. Это первый этап в цепочке обработки информации.

Заключение

• Восприятие информации – это первый шаг, когда вы получаете данные из окружающего мира.

• Мышление – это процесс осмысления, анализа или создания новых идей, который использует данные из восприятия и воспоминаний.

• Воспоминание – это обращение к прошлому опыту, чтобы извлечь сохраненные данные.

• Прогнозирование – это попытка предугадать будущее на основе текущих данных, закономерностей, тенденций или безосновательных домыслов.

Эти процессы тесно связаны между собой, образуя цепочку когнитивной деятельности, где каждый выполняет свою важную функцию.

Пост из соцсетей

Придуманные чувства

Бывает так, что человек предполагает, что он должен почувствовать в той или иной ситуации, или он может предположить, как себя повести в той или иной ситуации. Человек может увидеть в кино, как люди себя ведут/чувствуют, прочитать в книге, перенять шаблоны поведения/чувствования от родственников или от своего окружения. Когда у человека в голове складывается такая придуманная «база» чувствования/реакций/поведения, он, оказавшись в некой ситуации, начинает вспоминать, как ему среагировать, и придумывает себе чувство/поведение, чтобы соответствовать некоему образу в своей голове.

1 пример: У вашего друга/родственника день рождения, свадьба или у вас рождается ребенок, и вы думаете: «Хм, ну событие-то радостное, мне нужно радоваться!» А правда в том, что у вас внутри гадко, грустно, тоскливо, но вы придумываете, как себя чувствовать и вести. Давайте вынесем за скобки элемент вежливости, этикета и хороших манер и сосредоточимся на внутренних процессах.

2 пример: Происходит ситуация, в которой вы искренне не видите повода для конфликта, но ваши близкие люди говорят: «Ой, а почему ты позволяешь с собой так обращаться?», и вы, вопреки своему спокойному состоянию, начинаете себе накручивать злость или обиду.

Когда чувство не возникает само по себе, а придумывается «по шаблону», это не естественное его проживание, а подгонка под ожидаемую роль. В такие моменты человек не опирается на свое подлинное состояние, а пытается соответствовать некой модели того, как «нужно» чувствовать и реагировать.

Это приводит к внутреннему рассогласованию: снаружи – нужная маска, а внутри – дискомфорт или конфликт.

И чем дольше человек живет в режиме подмены чувств – тем сильнее теряется контакт с собой, своими реакциями и реальностью.

Подлинная работа начинается с честного вопроса к себе:

«Что я сейчас чувствую на самом деле, если отложить все, что мне кажется „правильным“?»

Развивайте свой эмоциональный интеллект, за ним будущее.

8. Как растождествлять себя с чувствами

Одна из главных задач в работе с чувствами – научиться не вовлекаться в них. Звучит странно, но на деле это означает перестать слепо следовать за чувствами, реагировать автоматически, как будто они управляют вами.

Зачем перестать следовать за ними автоматически?

Затем, что жить импульсивно под воздействием чувств значит позволять сиюминутным «эмоциональным порывам» управлять вашими долгосрочными решениями и последствиями.

Это похоже на жизнь без руля, когда жизненный вектор задаете не вы, а случайный порыв, гормональный всплеск. Импульсивность может казаться «живостью» или «искренностью», но на практике она часто приводит к последствиям, о которых позже жалеют. Без осмысленности, чувства превращаются не в компас, а в бурю, сметающую цели, отношения и стабильность, разрушая жизнь в долгосрочной перспективе, хотя и дают некий «вкус» и «специю» жизни в моменте. Здесь вспоминается фраза, которую часто приписывают Джериму Джонсону: «Тяжелые решения – легкая жизнь. Легкие решения – тяжелая жизнь».

Как научиться распознавать чувства, не сливаясь с ними? Как перестать реагировать на каждый импульс, будто это приказ к действию?

Если у вас уже получается наблюдать за своими чувствами спокойно, со стороны – это отлично. Но часто на начальном этапе такая дистанция не возникает. Чувства сильные, мысли навязчивые, тело реагирует, и не вовлечься бывает трудно.

Первый шаг – начать исследовать не сами чувства напрямую, а то, как они проявляются: через мысли и телесные реакции. Почему это важно? Потому что и мысли, и телесные проявления – это всего лишь проекция чувств. Это их внешний, видимый уровень.

Когда человек, например, испытывает страх, это не ограничивается только ощущением тревоги. Внутри появляется поток мыслей – мрачных, беспокойных, беспомощных. Параллельно включается тело: учащается дыхание, сжимается грудная клетка, поднимается напряжение в мышцах, может начаться тремор или появиться холодный пот. Все это – лишь сигналы и симптомы. Как будто чувство сигнализирует: «Я здесь! Обрати на меня внимание!»

Ключевая идея:

Когда человек не осознает, что все это – симптом, проекция, признак чувства, он начинает верить каждой мысли и реагировать на каждый телесный сигнал. Так возникает вовлеченность. Кажется, что все это происходит «со мной» и «всерьез». А на деле – это просто сигналы, требующие внимания и правильной работы, а не подчинения.

Исследовать свои мысли и телесные реакции стоит тщательно, внимательно, сфокусированно, кропотливо и вдумчиво. Важно не оценивать, не бороться, а предметно анализировать и фиксировать: я сейчас думаю такую-то мысль, мое тело сейчас ощущает то-то и то-то. Важно, что это не позиция наблюдателя, а позиция исследователя, не просто наблюдать, позволяя происходить всему, что происходит, а именно направлять максимум своего внимания на мысли и телесные реакции, как бы анализируя их «под микроскопом», находя причинно-следственные связи между мимикой, пантомимикой, мыслями, состоянием тела, мыслями.

Это как исследование и детализация фактов – без попытки что-то изменить или прекратить – дает чувству то, что ему нужно на первом этапе: внимание. Да, с его отработкой на следующем этапе, но первое и принципиально важное – это дать чувству столько внимания, сколько ему требуется, а не игнорировать или подавлять. Количество внимания достаточно тогда, когда чувство начинает снижать свою интенсивность.

Когда вы не подавляете чувство, не отвлекаетесь от него, не бежите и не успокаиваете себя, а начинаете исследовать его глубоко и всесторонне – оно утихает, но пока не уходит: чувство замечено и услышано.

Иногда на это нужно 5—10 минут. Иногда больше, иногда меньше. Но, как правило, если вы действительно остаетесь в позиции исследователя, не пытаясь «починить» себя – чувство начинает отпускать контроль за вашим вниманием и перестает вас «мучить».

Именно в этом и заключается идея предметного отношения к чувствам: не думать мысли всерьез, не верить им вслепую, а исследовать, не отождествляться с телесными реакциями и не идти у них на поводу, не наблюдать, а именно исследовать – и тем самым переставать быть их заложником.

Шаг 1. Исследуйте мысли

С чего начать обучение невовлечению в свои чувства? Первая техника – это начать фильтровать мысли. Прямо как файлы на рабочем столе. Это не про борьбу с собой, не про вытеснение, а наоборот – про ясность и внимание. Ведь вы уже знаете, что мысли – это проекция наших чувств, и, начиная правильное взаимодействие с мыслями, вы начнете путь к растождествлению себя с чувствами.

Два простых фильтра для мыслей: как перестать в них тонуть

Есть два вопроса, которые помогут вам приобрести навык исследования чувств.

Вопрос 1: «Это про прошлое или про будущее?»

Каждый раз, когда вы охвачены каким-либо чувством и решаете начать его исследовать, обращайте внимание на мысли и задавайтесь вопросом:

Эта мысль – она про прошлое или про будущее?

Не надо анализировать содержание мысли, спорить с ней, пытаться ее «переосмыслить» или вникнуть в нее. Просто задайте себе этот вопрос.

Этот простой акт – назвать направление мысли – уже создает дистанцию между вами и мыслью. Вы больше не внутри нее, вы рядом. Вы смотрите на мысль, а не через нее.

С опытом вы заметите: как только вы отмечаете, в какую сторону направлена мысль, она начинает снижать интенсивность, а следовательно, снижается и интенсивность чувства.

Но бывает, что этого недостаточно. Мысль продолжает крутиться, не уходит. И тогда подключается второй фильтр.

Вопрос 2: Это важно или неважно?

Если мысль не теряет силу после первого вопроса – спросите себя:

А эта мысль вообще важна? Или нет?

Снова – не нужно давать ей длинные объяснения. Просто честный внутренний ответ. Иногда все, что мешает выйти из внутреннего шума, – это признание: «Нет, это неважно». И мысль отступает, чувство утихает. Потому что идея этой техники не в том, чтобы дать сиюминутный ответ, решить проблему, выйти из кризиса – нет, суть техники в том, чтобы уделить внимание. Решение проблемы – это второй этап, и к нему возможно перейти только после того, как чувство «насытится» вашим вниманием вдоволь, а на это нужно больше времени, чем бы вам хотелось.

А что, если мысль не уходит?

Иногда мысль не уходит – ни после первого, ни после второго вопроса. Вы видите: «Да, это про прошлое или будущее», и даже добавляете: «Да, это не так уж важно или это важно». А она все еще здесь. Крутится.

Это хороший знак!

Обычно именно такая мысль и указывает на то чувство, с которым вы будете работать. Именно она – тот самый важный триггер, то есть момент, где скрыты деструкции грусти, страха, обиды, злости, стыда, вины и так далее. Это и есть та часть нашего внутреннего мира, которая требует внимания, работы и заслуживает ее, это то, чему действительно стоит уделить силы и время.

Такая мысль – как дверь. За ней стоит чувство. И если вы в состоянии просто остаться рядом с этой мыслью, не убегая от нее и не подчиняясь ей, вы подходите к главной задаче чувства. Оно хочет, чтобы вы его увидели.

Поэтому мысль, которая прошла оба фильтра – и осталась, – это важный ориентир, это важный триггер. Запомните ее. Возможно, это именно та дверь, через которую можно будет дойти до той самой «болевой» точки, проведя правильную работу с которой вы станете чуточку счастливее.

В дальнейшем, когда вы перейдете к следующему этапу работы с чувствами (по той самой методике, которую мы называем Пункт №8), именно эта мысль станет для вас началом правильной проработки.

Шаг 2. Исследуйте телесные реакции

Второй шаг на пути к невовлеченности – это исследование телесных реакций. Простыми словами: внимательное, вдумчивое исследование того, как именно ваше тело реагирует на чувство здесь и сейчас. Не бездумное наблюдение, а описательное исследование.

Зачем это нужно?

В предыдущих главах мы говорили о том, что мысли и телесные реакции – это не что-то случайное. Это проекции чувств. И если мысли – это то, что звучит внутри, то тело и эмоции – это то, что проявлено снаружи.

Эмоции – это работа мышечного аппарата и желез. Это изменения в дыхании, потоотделении, в мимике, в жестах, движениях и др. А значит, наблюдая за телесными реакциями, вы хоть и опосредованно, но направляете внимание в чувство. И именно это внимание и нужно чувствам.

Как это делать?

Техника похожа на ту, что вы уже использовали при исследовании мыслей на предыдущем шаге. Но есть важное отличие.

Здесь мы ничего не фильтруем. Никаких «прошлого/будущего» или «важного/неважного». Тело не работает с понятиями – оно просто реагирует.

Задача – исследовать телесные реакции максимально детально и конкретно.

Пристально направляйте свое внимание на свои телесные проявления, как будто бы ищете ответы на следующие вопросы:

• Что сейчас происходит с моим дыханием?

• Учащенное оно или поверхностное?

• А как бьется сердце? Быстро? С перебоями?

• Есть ли напряжение в мышцах? Где именно – в плечах, челюсти, животе?

• Замечаю ли я потливость, дрожь, замирание, напряжение в руках или ногах?

• Что с лицом? Насуплены ли брови, сжаты ли губы?

• Есть ли ощущение «тумана», жара, холода, оцепенения?

Все это – связи между вашим вниманием и чувством.

Каждая мелочь, которую вы замечаете, – это важно. Чем внимательнее вы исследуете реакции своего тела, чем детальнее описываете происходящее, тем глубже вы входите в контакт с чувством. Не с мыслью о чувстве, а с самим чувством.