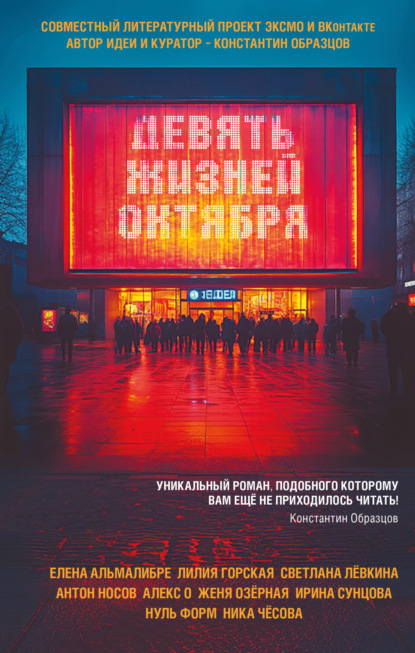

Девять жизней октября

- -

- 100%

- +

– Ну что, Мишатка, еще по глоточку? – вопросил один из бродяг, обнимая своего собутыльника за толстую красную шею.

– Э-э, нет, друг… Жена домой не пустит такого, а меня и так уже ух как шатает! – сказал он и икнул.

И вновь они затянули песню, слова которой можно было разобрать через раз.

«Пьяные… – пронеслось безотчетно в голове Жени, – пьяные». Чем-то его зацепила эта смутная, неясная мысль, но он не мог понять, чем именно. И тут он воскликнул радостно, громко, позабыв о своем беспокойстве быть пойманным:

– Пьяная! Просто пьяная – и все!

Женя бросился к шкафу, стоявшему у противоположной стены, раскрыл его дверцы и вывалил всю имевшуюся одежду на пол. «Это не то, это не то… Эх, если б чуть более длинный…»

– Нашел! – И, потрясая в воздухе каким-то черным плащом, походившим скорее на лохмотья, он упал на колени перед Валей и, склоняясь и горбясь над ней, принялся укутывать ее в плащ, пряча кровоточащие раны.

Затем он неуклюже поднял ее на ноги, словно тряпичную куклу, и пристроив ее голову себе на плечо, а ее руки – у себя на шее, так, чтобы со стороны смотрелось, как будто она просто пьяная повисла на нем, и отправился со своей ношей к входной двери.

«В Грибоедовский канал скину! – решил Женя и сам себе удивился: откуда он вообще знает, где Гороховая, а где Грибоедовский, если не то что не живет здесь, но даже и не выезжал никогда из родного захолустного городишки?» Но решил подумать об этом позже.

Медленно спустились в первый этаж. Вышли на крыльцо парадной. На востоке небо слегка окрасилось светло-серым – скоро встанет солнце.

Несмотря на то что труп Вали оказалось ужасно неудобно и тяжело тащить, Женя находился в приподнятом состоянии духа при одной только мысли о том, как скоро он расстанется с телом и с этой кошмарной ночью, забудет обо всем и больше ни за что не станет вспоминать. Ему повезло: на улице в такой ранний час никого не было, и он смог без особых проблем преодолеть короткое расстояние до Грибоедовского канала.

– Гражданин, – внезапно окликнули его сзади. Пот прошиб Женю насквозь. – Гражданин, что-то случилось, вам помочь? Гражданочке плохо?

Женя, не оборачиваясь, ответил, стараясь сдержать дрожь в голосе:

– Нет-нет, все в порядке. Жена это моя. Напилась просто. Вот, тащу теперь домой. Обратно.

– А где вы живете? – Голос стал громче, шаги приближались.

– Да тут, недалеко, на Фонтанке… – сказал он первое, что пришло в голову, и тут же сообразил, как глупо и неправдоподобно это прозвучало.

– Недалеко? Да это ж еще сколько топать-то! Давайте я подвезу вас и вашу жену, у меня там машина за углом.

– А, машина… Да не надо, спасибо за помощь, но не надо…

И в этот момент кто-то развернул его за плечо к себе лицом, голова Вали съехала и безвольно повисла на не держащей шее, раскачиваясь из стороны в сторону, как болванчик.

– Что это?.. – Неравнодушный гражданин в ужасе округлил глаза и отдернул руку от Жени. – Божечки… – выдохнул он.

– Идите отсюда, товарищ, все в порядке… – пролепетал Женя.

Лицо гражданина приняло вид суровой озабоченности и крайней решимости:

– Немедленно отпустите девушку!

– Так ей плохо, она не сможет сама стоять…

– Я капитан милиции Калинин! Повторяю: немедленно отпустите девушку, иначе к вам будет применена физическая сила!

Женя лихорадочно соображал, что делать.

– На счет три – раз… два… – Калинин медленно потянулся к пистолету, спрятанному в кобуре под пальто.

Женя бросил Валю прямо на голую мостовую и схватил капитана за горло, сдавливая изо всех сил. Калинин захрипел, но его левая рука незаметно для Жени скользнула за полу пальто, вынимая из кобуры «макаров».

– Я же сказал: все в порядке! – процедил Женя сквозь плотно сжатые зубы, чувствуя, как вновь теряет контроль над собой и своими действиями. И тут, как по волшебству, капитан вернул «макаров» на место. Его руки безвольно повисли вдоль тела.

– Все в порядке, – повторил Калинин сдавленным, хриплым, почти потусторонним голосом, хотя Жене казалось, что он сжал его горло так крепко, что тот чисто физически не мог говорить.

Женя вдруг опомнился, в ужасе расцепил пальцы, оставившие на шее капитана отвратительные синие следы.

– Я… я не хотел. Я не могу опять…

– Все в порядке, – как попугай вновь повторил капитан с остекленевшими глазами. Повторил очень спокойно, даже, можно сказать, с абсолютно безразличным видом, словно происходящее его никак не интересовало.

– Вы, вы просто уйдете? – срывающимся голосом спросил Женя, переставая понимать вообще что-либо.

– Я просто уйду, – сказал милиционер и развернулся в сторону своей машины.

– Стойте, подождите, вы что, никому не расскажете про… про нее? – Женя споткнулся на слове «нее» и в итоге выговорил его очень тихо.

– Не расскажу, – охотно закивал капитан, глядя все тем же мертвым взглядом.

– Что ж, я… я… – Женя бессильно ломал руки, не зная, что сделать, что сказать. Ему казалось, нельзя отпускать гражданина, нельзя оставлять его в живых, ведь он все видел. Но он не мог убить еще раз, просто не мог! – Ну забудьте тогда все! – отчаянно, чуть не плача, воскликнул он. – И-и повяжите что-нибудь на шею, у вас там… синяки, в общем… Прощайте! – Женя поднял Валю, вновь закинул ее голову себе на плечо и поплелся на причал, раскачиваясь из стороны в сторону, словно был сам пьяный.

Спустились на причал. В лицо дул промозглый осенний ветер.

Женя осмотрелся. Он до этого не думал, что следует делать дальше. Просто пустить тело по каналу? Но так его обнаружит уже через несколько минут какой-нибудь забулдыга или возвращающийся с ночной смены рабочий. Бросить прямо на причале? Нет, надо спрятать. Но куда?

О причал непрестанно ударялся катер, накрытый серо-зеленого цвета брезентом. «Лодка! Конечно же!»

Придерживая одной рукой тело, другой Женя сбросил с катера брезент, затем сгрузил Валю в лодку, непонятно для чего заботливо укутывая ее в разодранный мятый плащ. Немного постоял на причале, глядя на угловатое девичье тело, изломанное после падения и удара о мостовую и лежащее в лодке под неправильным, неестественным углом. Только неживые глаза Вали, серые, стальные, глядели на него с болезненным укором, словно вопрошали: «Что же ты со мной сделал? За что ты со мной так? А ты-то сам как жить теперь будешь, а?..»

«Нужно закрыть ей глаза. Жуткие слишком. И… так правильно будет».

И похоронил Валю под прочным брезентовым покрывалом, скрывая ее тело от первых лучей холодного ленинградского солнца.

* * *Силы разом покинули его. Он смертельно устал. Ему необходим был сон, но он не мог вспомнить, где живет и куда теперь ехать, поэтому Женя решил, что должен вернуться в ненавистную квартиру номер пятьдесят в четвертом этаже, до которой едва сможет доковылять, чтобы не свалиться и не уснуть прямо где-нибудь на лавке в каком-нибудь колодце.

Женя, не раздеваясь, упал на тот самый диван непонятного цвета, потому что во всей квартире не нашлось ни одной кровати, только диван. Заснул мгновенно.

* * *– Ну зачем тебе это?! Для чего?! – вскричала женщина с длинной светло-русой косой, рыдая и воздевая руки к небу, голубому и безмятежному. – Чего тебе не хватает? Чего у тебя нет? Скажи мне, скажи! – Ее пышная грудь колыхалась от дерущего душу плача, от беспрестанных всхлипов и горестных, безутешных стонов. – Хочешь новый телефон – пожалуйста, хочешь новый компьютер – держи, хочешь новую машину – да без проблем! Ну чего, чего тебе еще-то надо?! Да ни у кого столько нет, сколько у тебя! – И она, не в силах больше говорить, закрыла лицо руками, содрогаясь всем телом. – Че-его-о? – протянула она навзрыд.

– Тебе не понять! – воскликнул молодой человек, который нервно теребил то светлые и без того растрепанные волосы, то белую хлопковую футболку, то засовывал руки в карманы, то чесал нос, и все начиналось заново, по кругу. – Вам всем не понять!

– Да, не понять! Я не понимаю – так объясни мне! – Женщина с косой подняла опухшее, красное лицо. – Я хочу понять тебя!

Молодой человек, кусая сухие, потрескавшиеся губы, обернулся к непримечательному серому подъезду, в котором жила его младшая двоюродная сестра.

– Я становлюсь другим человеком! – наконец воскликнул он, вновь разворачиваясь лицом к женщине. – Теперь тебе понятно, мама?

– Но миленький, но сыночек… – запричитала мать, хватая молодого человека за руки и целуя их. – Ну что ты со мной делаешь? Ну что же ты кровь из меня сосешь?

Он с отвращением вырвал свои ладони из рук матери и увидел, как мимо проходящий дед с красной авоськой с фруктами укоризненно посмотрел на него. На самом деле за этой сценой наблюдал весь двор, но наблюдал тихонько, с краешка, так сказать, не вмешиваясь в ссору, а лишь наслаждаясь ею, упиваясь ею и смакуя ее. Молодого человека охватило неприятное, липкое ощущение, как будто этот дед, на вид совсем маленький и безобидный, заглянул в самую его душу и осудил ее никчемное, по его мнению, содержание. Дед неодобрительно покачал головой, как качают головой только старики.

– Что вы смотрите так?! – не выдержав, заорал он на весь двор. – Что вы все смотрите?! Чего вы не видели здесь, чего – я спрашиваю?! – Его шея с дергающимся кадыком, его щеки стали пунцовыми от гнева. – Это наше дело, семейное! И не лезьте в него!

Кто-то из алкашей на детской площадке засмеялся и гадким голоском спросил:

– Семейное, значит? Так что вы тогда его всем наружу вываливаете? – И, усмехнувшись, сделал глоток «Балтики».

Молодой человек, трясясь от негодования и обиды, побежал к подъезду, взлетел по ступенькам на крыльцо, набрал на кодовом замке комбинацию цифр, – домофон пиликнул, – и скрылся за дверью. Пока он взбирался на четвертый этаж, в квартиру номер пятьдесят, где жила сестра, его не оставляло в покое навязчивое чувство, что отныне за ним следят вострые глазки…

Глава 8

Семь. Знакомство с Нижним градом

Бом, бом-м, бом-м-м – над изможденным Нижним городом разнесся глухой и зловещий звук колокола Северной башни.

– Обед! – обрадовались горожане, столпившиеся у трех мостов, что соединяли подножие башни с городом.

Разношерстная, чумазая, горбатая и грязная толпа, – все в ней в фильтрующих воздух масках, – задвигалась, как волна, по покрытой мелким снегом брусчатке. Одна волна, другая, третья – целое море голодных, продрогших и злых людей стало медленно накатывать к золотым вратам башни, через мосты. Но как только врата тяжело раскрылись, а из них выкатили огромный чан на колесах, штиль в толпе превратился в шторм, и волны людей стали буйными: казалось, они вскипели, зашумели и накатили на черные стенки, мелькая выпростанными вверх и вперед мисками, как бесчисленными мачтами затонувших кораблей.

– Я не ел сегодня с утра!

– А я еще с ночи, дайте мне поесть первой!

– У меня дети! Прошу, пропустите!

От еды в чане валил густой пар. Люди в масках едва ли могли ощутить его аромат: система фильтрационной защиты – единственная благодать, бывшая у каждого, даже самого бедного, жителя Нижнего града – работала, как никогда, исправно. Люди в золотой форме, тоже в газовых масках, – особые сотрудники Верхнего града, – зачерпывали разваренный рис с мясом и овощами и шлепали массу в протянутые миски, которые люди потом немедленно прижимали к груди или даже прятали под одежду, боясь, что их украдут. Еды было много, ведь чан превышал размеры самого большого дома в Нижнем граде. Но людей было больше. И все об этом знали.

Вдруг толпу с трех сторон прорезали три стремительные фигурки, как лодочки, двигавшиеся без парусов. Смело огибая людские волны, пробегая под ногами, под полами пальто и замызганных платьев, маленькие фигурки не без труда проскочили сквозь толпу. Рассыпались. Взобрались на платформу катящего механизма чана, а после вспрыгнули на его толстые борта, чтобы зачерпнуть из мясо-рисовой каши сразу по три чашки еды в каждой руке, итого шесть на человека.

Сотрудники в форме выхватили свистки и пронзительно засвистели. Толпа пришла в еще большее движение: ее накрыли возмущение и гнев.

– Это еще что такое!

– Да как вы смеете! В очередь, беспризорники!

С разных сторон раздались звуки выстрелов, и над чаном просвистели пули. Офицеры пригнулись, толпа закричала, шарахнувшись прочь; кого-то задавили, началась паника. Из отхлынувшей от чана толпы отделились пять человек в плащах: все они подобрались ближе и выкинули руки вверх.

Дети в масках дозачерпывали еду, а затем отрепетированным движением бросили миски вниз. Там, внизу, большую часть этих мисок поймали десять ловких рук. Какие-то миски с глухим стуком ударились о мерзлую землю. Первый ряд голодающих людей, очнувшись, упал на колени и принялся совать разваренный рис с редко попадавшимся в нем мясом по карманам.

– Бежим!

Громкий свист главаря заставил маленьких воришек, как по команде, броситься врассыпную ровно за секунду до того, как офицеры и сотрудники охраны успели похватать их за руки. Одни плащи кинулись под мост на служебную тропку, другие рассредоточились в толпе. Если взрослые пытались сцапать худых детей, то одного колкого, уже не предупреждающего, очень даже болючего удара острым обломком железа в ногу или руку хватало, чтобы взрослый, заорав, сдавался и отпускал свою жертву.

Через пятнадцать минут у нависшего черной громадой завода собралось ровно шесть человек.

– Двоих поймали, – хрипло сказала Семь, пытаясь отдышаться. Пар изо рта оседал на пластмассе маски испариной.

– Давайте сюда миски, – бросил Один, доставая мешок, и четверо человек безмолвно протянули ему добычу.

– Вас не волнует, что наших поймали? – почти с отчаянием повторила Семь, но Два, всегда бывший на стороне Одного, отрезал:

– В тюрьме им дадут еды, а нам никто ничего не даст. На базу.

Следуя четкому приказу, дети, опустив головы, слились с тенями и исчезли, чтобы вскоре собраться вновь – в месте, которое все называли Домом.

Семь брела по трущобам, удаляясь от сиятельного света Северной башни, и сжимала челюсти. Три и Одиннадцать остались в руках охранников. Все знали, как плохо обходятся с ворами в тюрьмах. Можно ли надеяться на то, что она их еще увидит?

Улицы, четко и перпендикулярно прорезанные меж железных домов, становились уже и мельче. В конце концов они вывели на узкую, грязную набережную, если так можно было назвать кривые утоптанные тропинки по бокам от нитки черной жидкости, убегающей из самого Верхнего града в стоки Нижнего, а затем и за пределы городских стен.

Два города сильно отличались, хоть и были отделены трехметровой разделительной стеной. В Нижнем граде жили ниженцы, а правили верховенцы. В Верхнем граде было сразу два очага огня, две башни, в то время как у ниженцев была только одна, и даже та им не принадлежала. Каждый день ниженцы были вынуждены прибиваться к Северной башне, внутри которой десятки поколений назад был обустроен кратер с вечно горящим огнем, спрятанный и защищенный прозрачной трубой, которая выходила из-под земли и тянулась до самого жерла наверху. В Северной башне готовили пищу, грели воду, лечили больных – за невероятную цену, конечно. Получить еду было можно, только если принес ингредиенты, заготовленные с весны-лета-осени, что вместе длились три месяца; нагреть воду можно было, только если ты работал в шахтах или владел пятью золотыми; а вылечиться… Что ж, в основном ниженцы, не обладающие средствами, подыхали прямо так, на улицах, пока их тела не забирали патрули верховенцев, каждую ночь обходившие город. Патрули также следили за тем, чтобы никто из ниженцев не попытался зажечь огонь самостоятельно, каким-то чудом раздобыв необходимые для того материалы.

Ведь если кто-то попытается зажечь огонь…

Весь город, пропитанный едким ядовитым газом, вспыхнет за одну секунду, как спичка.

Семь вошла в покосившееся здание у сливной реки, отбрасывающее чернильную тень на дорогу. Там, в полной темноте, по выщербленным на стене знакам она нашла лестницу на верхние этажи, но не туда ей было нужно. Пальцы смазали пыль с бетонной стены лестницы. Нога на ощупь уперлась в люк, сейчас открытый. Присев, Семь с усилием подняла тяжелую железную крышку, стараясь не создавать грохот, и вслепую забралась на лестницу, ведущую в одно из помещений широкого подвала.

Знак на стене повел по знакомому пути, пальцы все так же собирали грязь со стен. Поворот налево, направо, по лестнице вниз – и вот она, база. Дом.

Пальцы пропустили вырезанный на стене символ глаза, мазнув по верхнему веку с выщербленными иголками ресниц. Когда Семь прошла мимо, глаз открылся, посмотрел ей вслед и закрылся.

Впереди забрезжил свет. Семь ускорила шаг, больше не полагаясь на указатели. Этот подвал беспризорники выбрали потому, что здесь никто не мог видеть свет от шахтерского светильника, тайно раздобытого одним из подростков во время работы под землей. Огонь в нем точно был особый, потому как мог гореть неделю без перерыва, но в чем был его секрет, никто из детей не знал.

Подходя, Семь трижды щелкнула пальцами, подавая сигнал о приходе для тех, кто ее не видел.

– Привет, – тихо поздоровалась она, выходя из бокового прохода.

Двое ровесников, давно бывшие на базе, просто кивнули ей, не отвлекаясь от еды. Хитро придуманный клапан на маске позволял есть, не снимая защиту. Другие – все, с кем Семь не общалась или те, кто не хотел общаться с ней, – промолчали, глотая рис. Сегодня еды хватило всем, а раньше порцию приходилось делить пополам, если не на троих. Можно было сказать, они пировали. В тишине. И, несмотря на кажущуюся общность, – в одиночестве.

Семь присела на краю света и тьмы, и Один, подошедший сзади, дал ей миску.

– Хорошая работа, – сухо сказал он. Брезжущий свет одинокой лампы высветил уродливый шрам от огня на левой стороне его лица, хорошо видный даже через пластмассовую защиту. Когда-то была его очередь заступать на шахтерскую должность ради ресурсов. Ему не повезло оказаться слишком близко к всплеску огня.

Семь кивнула и взяла миску, принимаясь есть. На следующей неделе уже ей предстояло пойти в шахты, как самой старшей среди тех, кто еще не взял на себя это бремя. Ей было двенадцать. Один, самый старший, пятнадцатилетний, отдыхал, получив травму неделю назад; теперь ему, помимо ожога, было тяжело дышать, поэтому его в расчет дежурящих не брали.

Она смотрела на дрожащий огонек светильника, прожевывая немного недоваренный рис, и гадала: почему нельзя дать такие светильники всем ниженцам? Не только тем, кто работал в шахтах? Да, шахтеры работали день и ночь, борясь с залежами опасного газа и прокладывая для него трубы-тропинки, чтобы минимизировать риски случайного взрыва. Они, конечно, были ценны для общества. Но чем обычные люди на поверхности были менее важны?

У верховенцев точно есть все. По слухам, в домах у них висели настоящие люстры, собранные по технологии этих самых светильников, и была горячая вода. Были кухни, на которых они готовили себе сами. Им не нужно стоять день и ночь в очереди перед золотыми воротами, ожидая, будто собаки, единственную подачку еды за сутки.

Это было несправедливо. Такая мысль четко въелась в мозг каждого из ниженцев, что с остервенением смотрел на Северную башню или разделительную стену, отделяющую богатый город от бедного.

Один всегда был особенно зол на верховенцев. Кажется, сотрудники Северной башни отказывались помогать его матери, когда та серьезно заболела, и в итоге ее не стало.

– Давайте присоединимся к ополченцам, – сказал он однажды вечером, оглядывая толпу детей и подростков горящими глазами. В этих глазах клубилась ненависть. – Давайте добудем свой огонь.

– Пусть этим занимаются другие. Взрослые, – сказала Одиннадцать, хмурясь. – Кто позаботится о нас, если не мы сами?

– Именно. – Один посмотрел на нее так, что она замолчала. – Кто, если не мы?

Семь хорошо помнила этот вечер. По коже побежали мерзкие мурашки. Да, ей тоже хотелось тепла; да, ей тоже было нелегко, но она понимала, что вокруг есть много тех, кто не выдержит натиска борьбы. И за ними надо было присматривать. Теперь Одиннадцать не было с ними, и Семь никто не мог поддержать, но ее уверенность в своем убеждении была непоколебима.

В темноте, едва различимый в редких всполохах уставшего светильника, прятался еще один базовец. Это был Двадцать Три. Или Два-Три, как звали его для удобства. Он потерял родных всего неделю назад и с трудом вливался в беспризорничье общество. Семь встала к раздатчику мисок и тихо спросила, есть ли еще порция? Ответили: нет. Тогда она подошла к Два-Три и протянула ему свою миску, в которой оставалась еще половина еды:

– Ешь.

Два-Три покосился на нее. Большие, темные, недоверчивые глаза, прячущиеся под козырьком капюшона и затертой пластмассой, ловили отсвет единственного источника света в помещении. Семь присела на корточки и сказала мягче:

– Ешь. Огня у нас, может, и нет, но друг у друга есть мы.

Два-Три замешкался на минутку, но потом схватил миску и стал жадно глотать еду. Семь слабо улыбнулась.

То, что она сказала, было только ее идеей. В этом месте все равно никто друг другу не доверял – был только холодный расчет и взаимовыручка. Один пускал к светильнику, только если от нового рта была польза. Два-Три, условно говоря, находился в опасном положении.

Подошло время отбоя. Все разбрелись по уголкам подвала. Даже самые маленькие здесь не жались к старшим, потому что старшие обычно их отпихивали. Подражали Одному, наверно, который презрительно называл сон бок о бок детскими нюнями.

Семь отделилась от главного зала и отошла в свой закуток, что находился в отдалении. Подвал заброшенной фабрики был достаточно обширным, чтобы найти себе свой собственный уголок и даже обустроить его. Взрослые сюда не совались.

Семь легла на сильно прохудившийся матрац, с боем отобранный у бездомного на свалке. Подправила систему фильтрации. Дышать стало легче. Она раскинула ноги и руки, приготовившись спать, как вдруг краем глаза заметила приближающийся странный, прыгающий свет на стене.

Поднялась на одном локте, хмурясь. Неужели кто-то взял светильник и шел сюда? Получит от Одного; все знали, что светильник уносить из главного зала нельзя.

– Эй, кто там? – тихо позвала она.

Свет остановился, а затем запрыгал по стенам быстрей, словно вприпрыжку. Вместе с тем не было слышно ни одного шороха, ни одного звука шажочка. Как будто свет… левитировал. В голове вдруг вспыхнуло отдаленное воспоминание о шаровых молниях. У Семь схлынула кровь с лица. Ей стало не по себе.

Выхватив короткий обломок железа, припрятанный под матрацем, она сгруппировалась и села, в любой момент готовая прыгнуть в боковой проход и убежать, лети навстречу хоть шаровая молния, хоть призрак. Однако она не поверила своим глазам, когда увидела, чем был источник света.

Это была… Собака?..

– Что? – беспомощно пробормотала Семь, опуская кинжал.

Это была собака. Определенно собака! Светящаяся… и… нет, не просто светящаяся. Огненная?!

Вихляя всем телом, припрыгивая по пути и счастливо высунув язык, на Семь неслась самая настоящая собака, у которой вместо шерсти были всполохи огня. Семь вскрикнула, опять вскидывая кинжал, и собака вдруг остановилась, прижав уши, а затем – Семь застыла в ступоре – превратилась в маленькую птицу, быстро порхающую по помещению, озаряя его светом. Птица села на пол и стала ежиком, потом мышкой, потом просто маленьким огнем, нарезающим круги по полу, и Семь подавила инстинктивное желание перекреститься.

Креститься… разве в этом мире кто-то верил в бога? Разве здесь были церкви?

А огненные собаки? В мире вообще существовали огненные собаки?

– Ты кто? – просипела она, расширяя глаза, и огонек опять стал собакой, виляющей хвостом. Собака подошла, и Семь прижалась к стене, но невыносимого жара, какой должен быть от настоящего огня, она не почувствовала. Осмелев, девочка вытянула руку над головой собаки (та приникла к земле, выжидающе смотря глаза в глаза), и ощутила только тепло.

Доброе. Не кусачее. Просто – тепло…

– Откуда ты… что ты такое? – прошептала Семь едва слышно.

Глава 9

Семь. Огненный эксперимент

И хотя Семь понятия не имела, откуда в лабиринтах Базы взяться фантастической огненной собаке, что-то в ее груди теплело и щекоталось, когда косматая голова подбивалась под руку, выпрашивая ласку, а пламенный хвостик вилял, как пропеллер, распространяя тепло во все стороны.

Внезапно в сознании вспыхнула разноцветная мишура, и конфетти воспоминаний закружились перед глазами: курчавая шерсть, хвост-пропеллер, холод дождевых капель, запах мусора, картонная коробка… А потом – запах протухших яиц, чей-то издевательский голос и ярость, зажегшаяся в сердце так страшно и резко, что Семь очнулась с хриплым возгласом, как от дурного сна. Сердце по-прежнему клокотало, и почудилось даже, что фантомная опасность глядела на нее из всех углов чернеющего подвала.