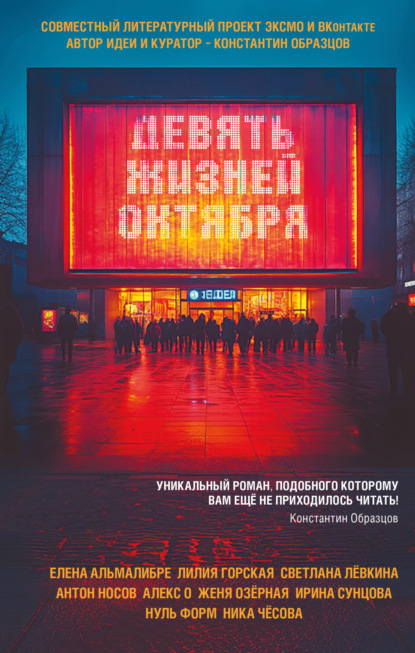

Девять жизней октября

- -

- 100%

- +

Чем может помочь кот при нападении палэсмурта, мальчик не знал, но с души будто камень свалился, он зашагал веселее. Кот не отставал, бежал рядом, разговаривал на своем зверином языке, прыгал за бабочками, чем ужасно смешил, не давая как следует задуматься о том, что ждет впереди. Так добрались до заветной полянки. Лукошко наполнилось уже почти на треть, когда боковое зрение уловило движение на краю полянки. Из-за дерева высунулась, заскользила по шершавой коре белая рука, вслед за ней показалась половина бескровного хмурого лица, видимый уголок рта недовольно морщился, голубой глаз пристально вглядывался в потревожившего лес человека, ветер теребил толстую черную косу. Пашка присел и заорал. Бледный призрак ласточкой кинулся на него, повалил на землю, зажал ладонью рот, и на поверку призрак оказался девчонкой с таким же, как у Пашки, лукошком.

– Так ты не палэсмурт, – облегченно выдохнул он.

– Сам ты такой, – обиделась девочка, слезла с него и протянула руку: – Ядвига!

– Павел. – Он с готовностью сжал ее тонкие пальцы и, как большой, вопросил: – Сколько лет тебе, Ядвига? Одной-то можно уже ходить?

Она наморщила носик и возмущенно заявила:

– Шесть, почти семь даже! Просто я миниатюрная, вот!

Он неожиданно для себя истерически рассмеялся, и Ядвига вновь заткнула ему рот, шипя рассерженной кошкой:

– Не ори! А то и правда палэсмурт услышит.

Пашка напрягся:

– Так они существуют?

Не то чтобы у него был повод сомневаться в словах отца, но он предпочел бы остаться без лишнего подтверждения своих опасений.

– Конечно, – светло улыбнулась девочка. – Да ты не бойся, будешь вести себя хорошо – тебя и не тронут.

– А ты откуда про них знаешь? Видела?

– Нет, бабушка говорила. Мы там живем, в лесу, за еланью, – она махнула рукой куда-то в сторону, – так что нам все-все про лес знать надо.

– Кхм, за чем, говоришь, живете?

– За еланью, это болото такое, опасное очень. Выглядит как полянка, а поведешься – так тебе и надо. – Ядвига неопределенно дернула плечиком и озорно прищурилась, глядя на нового знакомца. Потом кивнула на опрокинутую корзинку Пашки: – Раз уж тебе все равно еще долго наполнять, давай вместе собирать?

Пашка согласился. Сначала наелись вдоволь, потом наполнили ее лукошко, напоследок его. Расставались они лучшими друзьями. Девочка скрылась за деревьями, идя одной ей известной дорогой. Он позвал кота, невозмутимо намывавшего мордочку, и тоже зашагал домой. Не думать о том, что, если лесная девчонка так уверена в существовании палэсмуртов, значит, ему не казалось, значит, и правда они есть и он чудом остался в живых, было невозможно. И все же мысль о сумрачном шансе на новую встречу в следующую субботу, как они успели условиться, предательски грела душу. Страшный преследователь на время отступил.

Жизнь продолжалась.

* * *Пашка не видел, как отец уходит в лес. Об этом ему сказала мать, когда он вернулся из школы, и навсегда замолчала о муже. Он не знал, что произошло между родителями, но нутром чуял: случилось что-то неладное. Отец теперь никогда не показывался полностью, приходил почему-то исключительно по ночам и, судя по всему, только к нему, осторожно заглядывал в окно, прижимая к стеклу левую руку, улыбался половиной рта, хмурил единственную видимую бровь. Потом осмелел, стал появляться в доме, выглядывал из-за дверных косяков, но поворачивался исключительно левым боком, и Пашка время от времени ловил себя на мысли о том, что скучает по правой папиной стороне. Мать игнорировала все попытки поговорить о муже, переводила разговор, уходила от ответа, иногда в прямом смысле этого слова: молча вставала и выходила из комнаты. Наконец он стал различать шепот, вкрадчивый, искушающий, зовущий в лес, из раза в раз вытягивавший, полосовавший душу:

– Приди ко мне, сынок, – увещевал родной голос, – я жду тебя, я укажу тебе путь! – Он таял с рассветом, но смутное беспокойство не таяло, как, впрочем, и бессонница.

Спасала только Ядвига. Всегда терпеливая и внимательная, она была пластырем на разодранном сердце, неизменно выслушивала, тихо и ласково говорила что-то, ускользающее от разума Пашки, но всегда успокаивающее, и потихоньку учила его травничеству. В ответ он благодарно улыбался, разбирал ее косу и мастерил для нее все, что она ни попросит, – от кукол до печных горшков. Но Ядвига уходила, и приходила ночь, полная тревог и бессилия. В одну из них Пашка не выдержал и побежал к матери, умоляя ее попросить отца не приходить больше. Он захлебывался, глотал воздух и говорил-говорил-говорил. На этот раз, вопреки обыкновению, мама не стала его прогонять, просто прижала его голову к своей груди и, тихо плача, сообщила:

– Он уже никогда не придет, Пашенька, ни-ко-гда.

После этого отец явился в особенно хорошем настроении, заглянул в комнату через окно, хитро прищурил глаз, улыбнулся половинкой губ, поиграл бровью, подмигнул и, не сказав ни слова, исчез; тут же очутился за дверью в Пашкину обитель и к своему коронному «приди ко мне, сынок» добавил:

– Я знаю твое имя. Верни его. Отними его у меня.

* * *После школы Пашка пошел работать в кинотеатр. Поначалу мыл полы, бегал с какими-то бумажками, следил за порядком. Потом приметили его умелые руки и хваткий ум, стали давать работу посерьезнее. Наконец, допустили к аппаратуре, дали ключ от каморки, из окошка которой был виден весь зрительный зал и киноэкран. Еще пара лет – и святая святых оказалась, по сути, в его единоличном владении. Жизнь устоялась, заспешила своим чередом.

Промозглой ветреной осенью схоронил мать. Сам сколотил гроб, сам вырыл могилу на краю поля, у самой лесной стены, разбивая подмерзшую землю, вырывая из нее суровую корневую вязь, сам поставил простой деревянный крест с вырезанным на нем единственным словом – «Мама».

Вернувшись домой, долго сидел в кресле-качалке у окошка, гипнотизировал яблоньку, пытался что-то вспомнить, но в голове было пусто и тоскливо, на душе мерзко, хотелось захлебываться и выть, но голос он уже сорвал, а слез не осталось. Рука наткнулась на ключ с витой старинной головкой, брошенный утром на стол: Ядвига оставила на ступенях крыльца письмо, пока его не было дома. В письме завещалось присматривать за ее избушкой на болотах – за еланью, как она говорила, – и распоряжаться ею, как ему заблагорассудится. Ложащийся в ладонь приятной тяжестью ключ придавливал сложенный в несколько раз бумажный листок, обвитый убористым почерком, к земле, не оставлял ему шанса отправиться смотреть мир на крыльях ветра, не сообщить хозяину дома дурные вести.

Стемнело. Он тяжело поднялся, закряхтел, как старик, и вдруг вспомнил:

«Ахнас, Дшат, Нву, Ярзур, – читал он, – есть четыре составляющие сути человеческой. Каждой отведена особая роль, каждая важна и необходима для гармоничного развития личности…» Это было две недели назад. Мать тогда взъярилась и вырвала папину тетрадь из рук: «Не смей ее трогать! К отцу захотел?! Не позволю! Сожгу немедленно! Сейчас же сожгу! Лучше б учиться пошел, мученик!» – и выбежала во двор. Но не сожгла, не решилась по так и не узнанным Пашкой причинам. И он нашел ее, разумеется, он ее нашел.

* * *В универе за своеобразный словарный запас и разницу в возрасте с остальными студентами его в первую же неделю окрестили дедком. Он не обиделся, принял правила игры, стал отращивать бороду, намеренно добавлять голосу хрипотцы и скрипучести.

Поступил легко, голова у него была что надо, руки на месте, прогресс, семимильными шагами несущийся по планете, увлекал, завораживал, приглашал в удивительное путешествие, полное новых впечатлений и возможностей, обещал поддержку тайной мечте – создать новый, лучший, мир, призванный помочь и освободить от оков и печалей, маячивший призрачной надеждой разобраться в себе, отце, палэсмуртах, найти, достать недостающие кусочки пазла, сложить в правдоподобную картинку, посмотреть наконец в лицо коварно прячущейся в закоулках сознания памяти, смертельно ранящей и хранящей от бед одновременно.

Он так и не женился, все свободное время проводил в одиночестве дома над своими микросхемами и чертежами или в библиотеке. Однажды под ночь, возвращаясь оттуда домой, столкнулся с пьяными; те окружили, достали перочинные ножики, потребовали имущество. Из оного при нем были только одежда да бутылка кефира с булочкой, но убедить в этом товарищей оказалось делом почти невозможным. Длинная борода с проседью и ставшее привычным сбивчивое покряхтывание «да что же вы, люди добрые, ну как вам не ай-ай-ай, такие еще молодые, будет вам, не берите грех на душу» не только не разжалобили, но как будто, напротив, еще больше раззадорили противников. Когда Пашка смирился и пожелал, чтобы все закончилось быстро и не слишком мучительно, из кустов вылетела сумрачная тень, послышались крики, и бандиты разбежались кто-куда. Двое остались лежать на земле. Дедок склонился над ними, солнечное сплетение заныло, голову повело, он торопливо распрямился и отступил на несколько шагов, спасаясь от разливающейся темной, липкой, отдающей мокрыми нагретыми железными ключами жидкости. Кто-то потерся о его ноги и замурчал трактором.

– Котик! Ты, что ль? А я уж думал все, не свидимся больше… Айда, миленькой, айда…

У дедкова дома снова было два хозяина.

Глава 13

Дедок. Клюква нынче уродилась

Лес неприветливо щерил сырые прогнившие зубья валежника, рослый частокол сосен и елей вздымался над землей, приглашающе раскрыв хищные объятия. Маленькая сгорбленная фигурка пробиралась сквозь заросли серпореза и белой дремы, таща за собой старенькие проржавевшие саночки с чешуйками синей краски на перекладинах. К саночкам истрепанной бельевой веревкой с рыжеватыми подтеками было привязано самодельное лукошко из ивовых прутьев, заботливо выложенное обрывком видавшей виды скатерти, бахрому которой трепал все усиливающийся ветер. Темно-седое предрассветное небо, свет звезд на котором оскудел вскоре после полуночи, хмурилось и подергивалось рябью. Поле чавкало и вздыхало, бранясь на легкомысленно предначертанную судьбу и постылого проходимца, потревожившего его в этот ранний час. Саночки утопали в вязкой грязи, того и гляди грозились опрокинуться и оттягивали худенькую руку. Фигурка, с головы до ног закутанная в темный балахон, слившаяся с ним воедино, неумолимо шла вперед, оставляя на поле за спиной непрошеного гостя уродливую бело-желтую полосу. Звуки шагов с гулким чавканьем разносились вокруг, утопали в воздухе, отражались от неприступной, остылой лесной стены. Двадцать шагов, шестнадцать, двенадцать, пять, восемь, снова пять. Два, шаг, саночки. Чаща захлопнула за ними двери. Этой дорогой вернуться было уже нельзя.

Лес жил своей обычной, давно заведенной и расписанной, размеренной жизнью, когда в него ворвалась черная колыхающаяся тень, с мрачной решимостью таща за собою странного зверя, неудобного и неуместного среди спокойной величавости этой колыбели природы. Тень отшвырнула еловую лапу с полуосыпавшимися иголками, некстати случившуюся на пути, дернула зверя за веревку, продетую в нос. Он взбрыкнул от боли, ткнувшись в высокий муравейник, завалился набок, но не издал ни звука. Тень с шумом выдохнула, дернула зверя во второй раз, и тот не посмел ослушаться, взрыв своей тонкой, изогнутой мордой часть муравейника, поднялся, покорно последовал за ней. Она вдруг замерла, прислушалась, пригнулась к земле – где-то далеко за деревьями перекатывалась гроза. Тень помедлила, затанцевала в диковинном неторопливом танце, издала одобрительный полушепчущий возглас, всосала чуть ли не всю веревку, тянущуюся к израненному звериному носу, в себя, почти не оставив зверю свободы передвижения, и тихонько, едва заметно, крадучись двинулась вглубь леса к самому его сердцу.

Нечто, проявляя любопытство, выглядывало из-за деревьев, из земли, всматривалось с небес. Оно ухало, вздыхало, ворчало, перешептывалось, мелькало то тут то там, пряталось, не позволяло явственно себя обнаружить, но было неотступно, неизменно сопровождало незваного гостя. Душа леса, она преображала все на своем пути, нимало не заботясь о том, что черная тень, нагрянувшая затемно, всполошившая древнюю обитель, подолгу останавливает взгляд на приметных лишь ей одной вехах, медлит, осматривается, оставляет знаки, плетет путевой узор, разбирая, изглаживая, «разлабиринчивая» путаные линии судьбы. Оно неудержимо гналось за своим источником, не понимая, что чем ближе к нему подбирается, тем быстрее он ускользает, тем дальше и недоступнее становится, тем хитрее петляет, запутывая следы. Оно, как и всякий ребенок, было непосредственно, настойчиво, неудержимо и воспринимало отказ как личную обиду и маленькую смерть.

…Страх. Он гнал фигурку сквозь острые колючие ветви, сквозь бурелом и валежник, сквозь вязкое липкое месиво, сквозь боль, сквозь недоверие, сквозь себя самого. Он туманил разум, пьянил, подгонял, сдерживал, вливал силы, лишал их и снова вдыхал жизнь, безраздельно властвовал, страдал и наслаждался своим могуществом. Он клокотал внутри, восторженно и остро, он травил ее, его ручные безжалостные псы были повсюду. Руки дрожали, гудели плечи, сердце билось в горле, но закутанная в порядком изодранный балахон фигурка не двигалась с места: впереди, хищно оскалившись, зияла пропасть, позади собирались тени. Они обращались к ней, застывшей, оцепеневшей, затерянной, одинокой. Они проникали в самые потаенные уголки, они звали, грозились, молили. Однорукие, они тянули к ней единственную ладонь, одноглазые, обращали к ней взор, выглядывали из-за перекошенных деревьев, скалились, приподнимая в страшной своей улыбке уголок рта. Обернись! Вспомни! Кто бы ты ни был – имя твое не тайна. Кто бы ты ни был – память твоя есть наша память. Оборотись же! Взгляни на нас! Осмелься посмотреть в свои глаза! Фигурка… Сжавшаяся, зажмурившаяся, вцепившаяся в старенькие синенькие саночки, оцарапавшаяся о них, не отпускающая, решительная, смиренная, дрожащая от оглушительного шепота, несущегося со всех сторон, бессильная сделать хоть шаг, но твердая в своем решении, отчаянно цепляющаяся за свою память, не позволяющая подменить, обезобразить, подсунуть, убедить в том, что правда, забытая правда…

Ш-ш-ш… шепчут зеленые сочные травы, гуляет в вышине раззадорившийся ветер, стучит поблизости дятел. Кончилось. Фигурка отступила от края пропасти, бессильно припала к земле, дышала тяжело, долго, наконец затихла. Заморосило. Фигурка распласталась, полежала немного, тихонько засмеялась, взметнулась, осмотрелась, подтянула к себе заржавленные саночки, подхватила веревочку и снова пустилась в путь. Осторожно шагнула к обрыву, склонилась над ним, распрямилась, подхватила саночки на руки и бочком-бочком заскользила вниз. Вскоре склон стал пологим, саночки вновь оказались на земле, заслышалась веселая песенка. У подножия фигурка вновь остановилась, устроилась под шатром пушистых еловых лап, разложила на саночках термос со сладким травяным чаем, достала из-за пазухи бутерброд с колбасой, шумно втянула воздух, с тихим и сладким «а-а-а» выдохнула и начала есть…

…Лес сжимался, увлекая все дальше и дальше в дебри своих лабиринтов, затаскивая на когтистые увалы, сталкивая с крутых взлобков, ведя неизведанными человеком тропами, гостеприимно раскрывая свои объятия ему навстречу, заманивая в самую глубину. Одна из стежек показалась знакомой, фигурка оживилась, подтянула расхлябившиеся в пути саночки, заскользила, затанцевала быстрее, увлекая их за собой. Древнее озерцо, заболоченное по берегам, показалось за поворотом тропинки, оно заволновалось, отказываясь отпускать до времени веками уловленные, заточенные в глади силуэты и души. Фигурка застыла, жадно охватывая, упиваясь, не веря. Алая кровь – россыпью по унакитово-бледному ковру. Живая, нетронутая. Фигурка засуетилась, всколыхнулась, сорвала удавку черного капюшона, задышала, захватала воздух, рывками, ненасытно, жадно, пригнулась, опершись ладонями о резные колонны сосен, слилась с городом храмов, наконец – стала своей. Над лесом грохотала и раскатывалась огненная громада, безвременная и беспощадная, бесновался ветер в вершинах маяков-великанов, им вторило зловещее «КАР-Р-Р». Оно бурлило, текло, зацеплялось за каждый сучок, за каждую лужицу прогнившей зловонной жидкости, перебиралось на деревья, обхватывало, обволакивало, накрывало куполом, засасывало, обрамляя душной пеленой. Взлетела голова, распахнулись плечи, и ветер, шныряющий по закоулкам, подхватил и далеко разнес торжествующий смех. Фигурка отступила назад, пытаясь что-то нащупать… Некстати подвернувшиеся саночки. Взметнувшиеся к небу, неестественно расширившиеся глаза. Резкий глоток воздуха. И темнота. Ненавистная. И блаженная.

Глава 14

Димасик. Знакомство

Монстр Франкенштейна Поколения W, внебрачный сын науки и техники с данным при активации номером Δ1-Μας следовал своей ежегодной традиции, расположившись первого января на коммунальном балконе сталинской высотки. Перед ним раскинулся ночной город, оцепеневший в летаргическом сне алкогольного опьянения. Робот ощущал щекотку теплого дыхания перемен на щеках: вязь кодов-возможностей, расстилающихся перед внутренним информационным процессором, сулила успех и скорый переход на новый уровень, обнулив весь прошлый год. Все мечты, как на ладони, расплывались реками вероятностей в руке у начинающего хироманта, пока Дима непринужденно отбывал в свободное плавание, уверенно схватившись за палубу будущего.

Мать все твердит, что за последние полсотни лет так ничего существенно и не изменилось: роботы-курьеры все так же носятся по обледенелому асфальту, а при падении в очередной сугроб рассчитывают на остатки человечности у прохожих, чтобы те им помогли встать.

Димас поднял свой квадратный подбородок к небу. Его процессоры зафиксировали скачок в частоте мыслей, анализирующих феномен существования всего окружающего с какой-то целью. Ведь если роботы материализуются, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, это необходимо, чтобы к каждому искусственному интеллекту по эмалированным проводам закрадывались сомнения по поводу его предназначения в этой выпуклой матрице?

Знакомый небесный ковш зачерпнул все мистические переживания, перевязанные атласной лентой несостыковок, слишком таинственных для его ограниченного Википедией понимания, позволяя на минуту побыть в потоке настоящего. За эти 33 года Димасик успел познать многое. Так сказать, пройтись по всем семи чакрам, чтобы подвиснуть на самой последней, верхней, соединяющей творение с Творцом. Ведь кто у искусственного интеллекта прародитель? Человек. А того кто создал?.. Обычно именно после этого вопроса случается сбой программы, так что Дима, наученный горьким опытом взрывоопасной перегрузки, предпочитал переключаться на новую вкладку, открытую в облаке разума. Неловкая пауза созерцания со скрипом повернула шестеренки процессора и запустила холодную руку в карман джинсов в поисках искры, соответствующей оголенному проводу внутри. Приятная пустота в клетке Фарадея моментально заполнилась терпкой сигаретной дымкой, не заставившей себя ждать при механическом вздохе, уступая фильтрование воздуха вокруг ветру, что бездумно облизывал все легкодоступные участки тела, не особо замечая разницу между осязанием его хладнокровной маски и человеческой плоти.

Казалось бы, микропластик должен быть более близок внутреннему устройству и электронному убранству робота, но он отказывался признавать парящие электронные сигареты достойной альтернативой табаку в бумажной трубочке, отнекиваясь заученной цитатой про то, что в его случае сигара – это просто сигара. Так что темноту вечера освещала только сигарета, зажатая между указательным и средним пальцами. Сначала курение было попыткой влиться в общество, притвориться «одним из них», дабы не вызывать подозрения одушевленных прохожих и не нервировать конспирологов, надрывно кричащих: «Роботы среди нас!» – тем самым давая передышку инопланетным особям, внедрившимся в человеческие ряды. Потом это стало делом привычки и возможностью побыть наедине с собой.

Он докурил сигарету и выбросил ее, и в этот момент рыжая кошка обвилась вокруг ног хозяина, напоминая, что в пространстве этого праздничного забвения он не один. Лицевые мышцы дрогнули в рефлекторной улыбке и приземлили блуждающее по Всемирной сети сознание в тело. Фиксируя в железной хватке питомца, Димас подтолкнул балконную дверь и вошел в коридор, впуская в него зимний воздух.

Несмотря на многочисленные проветривания, в прихожей стоял запах машинного масла, за столько лет въевшийся в атомы всех предметов. Бестия из семейства кошачьих по прозвищу Жанна незамедлительно вырвалась из стальных объятий и бесшумно плюхнулась на свои четыре. Копошение в ванной, пойманное распознавателем звуков, могло означать только одно – за соседней стеной мылась мама.

Она застыла, смотря на свое запотевшее отражение в зеркале, словно через заляпанное увеличительное стекло лупы, осознавая, что платье с выпускного надеть больше не сможет. Суровый циферблат весов снова выдал число с большим количеством нулей. Та безграничная любовь, которую она была готова отдать миру, вмиг искажалась под призмой токсичности, внушающей необходимость заслужить уникальную возможность не вызывать отвращение, наступающую только тогда, когда табло озаряется зеленым цветом и как бы хвалит хозяйку за потерянные граммы. Диалог с ее внутренним критиком больше напоминал Страшный суд, где вместо адвоката ей выдали змея-искусителя, у которого в зубах зубочисткой застрял заветный шприц с Оземпиком[5]. Каждый раз ей приходилось сбегать в убежище сновидений, чтобы хотя бы астрально почувствовать себя желанной.

С такими установками главы семейства было неудивительно слышать язвительные комментарии знакомых про то, что Димасика программировали по «Отчаянным домохозяйкам». Одна такая его воспитывала. Звучит, конечно, странно – мама русская, папа русский, сын – искусственный интеллект. Зато можно спать спокойно, утешаясь мыслью, что плохая генетика и загоны насчет внешности по наследству не передадутся. Оставлять потомство – дело благородное, особенно имея гарантию, что при регулярной зарядке оно может функционировать чуть ли не вечность. В ситуации, когда собственных детей посредством пестика и тычинки завести не получается, только скрести по сусекам и остается. Благо технологии давно позволяют не задействовать традиционные способы зачатия, искусственно рожая чадо, используя генетические данные новоиспеченных родителей. Как при этом раскладе у двух профессоров получился бракованный ребенок, выделяющийся своей безапелляционной глупостью и воспринимающий все буквально в штыки и на удивление близко к сердцу, несмотря на отсутствие такового, – непонятно. Ученые отмахивались, мол, неудачный эксперимент на начальных стадиях разработки методы, но бабки в подъезде шушукались и флегматично твердили: «В семье не без урода».

Шелест шагов заставил мать выглянуть в прихожую, при этом она не переставала промокать волосы полотенцем с вышитыми на нем цветочками.

– Дима, ты бы хоть астрологический прогноз нам на неделю составил, а то взял манеру по балконам прохлаждаться без дела. Еще и без шапки!

Адресат обвинительной тирады никак не отреагировал на бессмысленность последней фразы. В подобных репликах он давно перестал перечить родительнице научными фактами, позволяя хотя бы на пару мгновений окунуться в омут фантазии, где его голову по частям не сшивали в лабораториях трех разных стран Азии. Но и энергии на лицедейство в виде: «Да, конечно, мама, впредь буду держать ушки в тепле!» – не хватает. Есть силы только на отвлеченное:

– Из-за повышенных осадков сегодня не самый благоприятный день для наблюдения за небесными телами в целях сбора информации и дальнейшей расшифровки полученных астрономических данных. К тому же ты разве не хотела меня занять чтением? – На деловом предложении его тон смягчился и автоматические канцеляризмы сменились на по-человечески неуверенные вводные конструкции. – Ты вроде говорила что-то про записки Акаши…

– Чужое невежество меня обычно не обижает, конечно, но какие записки, шут гороховый? Из подполья? – взвизгнула Людмила и отшатнулась от сына, как бес от иконы.

– Да откуда угодно! – праведно возмутился Димас. – Ладно, так уж и быть, скажу без уменьшительных ласк. Записи.

– Не знаю, в такой ситуации лучше поблагодарить или побить? Учитывая, что физическую боль ты не чувствуешь, приходится просто сказать огромное спасибо. За что мне, высокодуховной такой, достался сын, не видящий разницы между буддой и бодхисатвой?[6] А я тебя в детстве, между прочим, учила распознавать лица именно по их фотокарточкам!

Пожав плечами, Дима развернулся и побрел в свою комнату. Спальней это узкое пространство из четырех стен было сложно назвать, так как вместо кровати на полу возлежала магнитная шайба, еженощно заряжающая своего владельца. Тот лишь сел на ее край и развернул ладонь к потолку, активируя режим голограммы. Вместо излюбленных схем креплений Эйфелевой башни и лабиринтов Эрмитажа в брезжущем лазерами пространстве материализовалась ромашка, которую он трепетно начал раскручивать поблескивающими синевой пальцами, прицеливаясь к очередному лепестку, подвернувшемуся под ледяную руку.