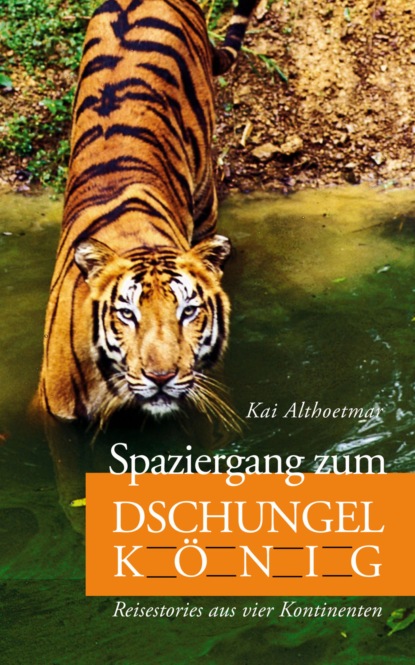

Spaziergang zum Dschungelkönig. Reisestories aus vier Kontinenten

- -

- 100%

- +

Vor allem die Giftschlangen und die Elefanten machen das Restrisiko aus, das jede Wanderung wie eine schwarze Wolke begleitet. Ein Pfau oder ein Mungo wären eine gute Zeltwache. Sie werden selbst mit Kobras fertig. Fünfzig giftige Schlangenarten gibt es in Indien. Vor allem die verschiedenen Grubenottern und Vipern kommen fast überall vor. In Periyar sind rund dreißig Schlangenarten unterwegs, darunter auch „fliegende Schlangen“ - Schmuckbaumnattern, die von Baum zu Baum gleiten können.

Bei einem Biß sei „first aid“ gefragt, meint Tanghan lapidar. Ich versage mir die Nachfrage, was das - einen Tagesmarsch vom nächsten Telefon oder Auto entfernt - konkret heißen soll. Schon Balu, der Bär, hatte in Walt Disneys Film empfohlen: „Probier's mal mit Gemütlichkeit.“ Ich berichte von einem Franzosen und seinem Sohn, mit dem wir, weil es der Zufall so wollte, zwei Tage zuvor eine dreistündige geführte Wanderung durch die Touristenzone unternommen hatten. Der Sohn, etwa acht Jahre alt, hielt sich die meiste Zeit abseits vom Forstführer und stocherte mit einem Stock ständig in allen möglichen Erdlöchern, Ameisenhaufen, Baumstümpfen und hohlen Bäumstämmen herum. Sein Vater hatte daran nichts zu beanstanden. Ich war mir fast sicher, es sei nur eine Frage der Zeit, bis der Junge eine Kobra oder eine andere Schlange aus einem Loch aufstöbern würde. Tanghan nickt verständig. Er sei nur ungern mit Gruppen von fünf Touristen unterwegs. Aus Sicherheitsgründen, sagt er. Je mehr Touristen, desto mehr Fälle von Disziplinlosigkeit und riskante Situationen.

Ich liege im Zelt. Zwei Quadratmeter Zivilisation oder wenigstens der Anschein davon. Es ist spät, die Stimmen der anderen wabern durch die Nacht. Die Inder singen am Lagerfeuer ein Lied, es klingt wie ein Kirchenlied. Zwei der Träger sind Hindus, einer Christ, einer Muslim. Ginge es nach ihnen, wären Indien und Pakistan noch eins und müßten keine Atomwaffen aufeinander richten. Dann weht ein deutsches Kinderlied sanft durch den Dschungel. „Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu.“ Eine vertraute Stimme. „Dann kommt auch der Sandmann, leis' tritt er ins Haus...“ Über dem Kunststoffzelt leuchtet das Sternenzelt, in der Wildnis von Periyar ist der Nachthimmel noch frei vom Lichtschmutz der Städte. „...tausend Sterne schaun uns zu, führen uns ins Reich der Träume...“ Die Inder haben sie auch um ein Lied gebeten, erzählt Kerstin mir später. Da sei ihr der Mann im Mond eingefallen. Die Fünf seien sehr andächtig gewesen, fast gerührt.

Um fünf Uhr morgens rücken die Elefanten nahe ans Lager. Sie wollen ihres Weges ziehen. Das Feuer hält sie auf ein paar Dutzend Meter Abstand. Wir frühstücken Fladenbrot mit Schwarztee. Zum nächsten Camp sind es nur ein paar Kilometer. Diesmal ist es elefantensicher. Gräben, vermutlich noch von den Briten gezogen, stecken den Platz ab. Wir deponieren das Gepäck und wandern einen Berg hinauf. Unser Blick streift über dichten Laubwald, trockene Graslandschaft. In der Ferne auf einer Anhöhe liegt ein kleiner Hindu-Tempel. An einem einzigen Tag im Jahr, zum Tempelfest, ist er geöffnet. Für uns riecht es nach katholischem Hochamt: Einer der Träger entdeckt im Wald Weihrauch und zündet ihn an. Unsere Dschungelpiraten geben uns Nachhilfe in Gewürzkunde: Wilden Pfeffer, Zimt, auch Wildbananen gibt es, alles erntefrisch, alles kostenlos, greifen Sie zu, meine Dame.

Es ist drückend heiß, die Baumwolle klebt am Körper. Die Schweißbäche auf meinem Körper riechen vermutlich noch die Tiger in Bengalens Sundarban-Sümpfen. Es geht durch mannshohes, dichtes Elefantengras. Die Sicht ist gleich null. Wohl ist mir nicht in meiner Haut. Ein Gefühl von Kontrollverlust. In einem schlechten Abenteuerroman würde uns jetzt ein Tiger oder Panther wie aus dem Nichts anspringen. Noushad oder Tanghan laufen immer vorneweg. Sie machen keinen nervösen Eindruck. Sie sind in anderen Situationen unruhig: wenn Elefanten in der Nähe sind oder wenn wir nachts in der Dunkelheit austreten müssen und uns mehr als fünf Meter von Zelt und Feuer entfernen. Was, wenn der deutsche Sahib versehentlich einer Kobra auf den Kopf pinkelt?

Der Rückweg führt uns durch offenes Grasland. Aus dem Wald kommt eine Horde Wildschweine auf uns zu. Die Tiere bemerken uns und machen kehrt. Die Wildschweine tauchen immer in Rotten von zwanzig bis vierzig Tieren auf. Mit ihren scharfen Hauern nehmen sie es im Notfall mit Tigern, Leoparden und Rothunden auf. Am Seeufer machen wir in sicherem Abstand eine Herde Dschungelrinder aus. Im Unterholz dann der Schreck: ein mächtiges Vieh in zwanzig Meter Entfernung - ein einzelner Gaur. Zum Glück flüchtet das überraschte Tier. Anders als die afrikanischen Wasserbüffel sind die indian bisons nicht aggressiv, sondern scheu.

Wir marschieren in Gänseformation in Nähe des Sees. Noushad hat jetzt das Gewehr und geht vorneweg. Es ist Spätnachmittag. Tanghan ist wieder nervös, weil wir uns am Seeufer wie auf dem Präsentierteller bewegen. Wir schweigen lieber. Hinter einer Behelfsbrücke mache ich ein Tier aus. Rotbraunes Fell, vielleicht 1,20 Meter Schulterhöhe. Im ersten Moment denke ich an einen Tiger. Typische Touristenhalluzination. Es ist eine Sambar-Hirschkuh, ein Pferdehirsch. Sambar-Hirsche mischen sich gerne unter Gaure, um sich vor Tigern und Asiatischen Wildhunden zu verstecken. Die Dschungelrinder sind auch nicht weit entfernt. Am Seeufer weidet eine Herde. Die Tiere haben uns längst bemerkt. Fünf Minuten lang visieren sie uns friedlich an, dann hauen sie ab.

In der dritten Nacht ist es kalt, es hat geregnet, Nebel kriecht über den Boden, Frösche quaken. Gegen sechs Uhr früh reißt uns ein tiefes, durchdringendes, schauderhaftes Gebrüll aus dem Schlaf. Auuuuun! Zuerst glaube ich schlecht geträumt zu haben, aber das Gebrüll überdauert das Aufwachen. Es ist markerschütternd. So etwas habe ich noch nie gehört. Der Tiger ist da. Aber wo? Den Dezibel nach zu urteilen, könnte er vor dem Zelteingang stehen. Er ist freilich noch ein sicheres Stück entfernt. Wir machen uns auf. Kerstin wird später sagen, so schnell sei ich noch nie aufgestanden. Tanghan kommt aufgeregt ins Camp gelaufen. Er hat den Tiger gesehen. Vom Waschplatz aus. Im Schlafanzug. Einen Steinwurf von unserem Lager entfernt liegt ein kleiner See mit Steg. Tanghan hörte dort wie wir den Tiger. Und er sah ihn. Aus vielleicht 200 Metern Entfernung. Dann rannte unser Gewehrträger weg, zurück ins Lager, denn ausgerechnet zur Morgenwäsche hatte er sein Gewehr nicht mitgenommen.

Wir machen uns sofort auf. Mit Gewehr und Fernglas. Der Fährtenleser sagt, der Tiger jage einen Sambar-Hirsch. Wir laufen zügig durch flaches, feuchtes Grasland in Richtung des Waldrandes, wo Tanghan das Tier zuletzt gesehen hat. Noushad macht die erste Spur aus. Tiefe Tatzenabdrücke. Eine Tigerin, sagt der Fährtenleser. Das Tigerweibchen habe Junge. Wie in Gottes Namen weiß er das alles? Wir halten Ausschau, finden neue Spuren, hören aber kein Gebrüll mehr. Wir stehen ratlos am Waldrand. Die Tigerin ist im Wald verschwunden. Der Dschungel hat sie verschluckt. Hinterherlaufen oder nicht?

Noushad und Tanghan beraten sich. „Wir gehen nicht weiter“, sagt Tanghan entschlossen. Unser Tigerpfad endet hier. Im Wald ist es zu unübersichtlich. Wenn wir der Tigermutter folgen, könnte sie uns angreifen, weil sie ihre Jungen in Gefahr sieht. Wir drehen ab, packen unsere Sachen. Tanghan hat seinen fünften Tiger gesehen. Uns hat Shir Khan nur geweckt.

Blut, Schweiß und Hyänen

Unter Löwentötern. Leben in einem Massai-Dorf

Niemand bläst zum Halali, keiner hat sich Jagdschale geschmissen, keine Hundemeute wird die Witterung des Wildes aufnehmen. Die merkwürdigste Jagdgesellschaft unter Afrikas Sonne schleicht geräuschlos durch den Kral in Richtung Savanne: drei junge Hausfrauen in Sommerkleidern à la „Woolworth“-Wühltisch, nur mit leeren Getreidesäcken bewaffnet, ein kaum zehnjähriger Bub in Shorts und zerrissenem T-Shirt, der Fährtenleser, an die fünfzig, mit seinem ulkigen Zylinder und abgetragenem dunklen Flickenjacket, Daniel, der siebzehnjährige Oberschüler, im Sonntagsgarn, voran der alte Jäger mit seinem Gewehr, auf dem Kopf eine beige Safari-Kappe.

Die drei Frauen sollen auf dem Rückweg das Fleisch tragen. Fragt sich nur, von welchem Tier. Mich interessiert: „Daniel, can I come with you?“ Niemand hat etwas dagegen. Sieben Schwarze und ein Weißer ziehen in die Savanne Ostafrikas, sieben wegen der Dürre und der schlechten Maisernte im Norden Tansanias, einer aus Neugier. Die Savanne beginnt direkt vor den Lehmhütten und Steinhäusern der dreitausend Massai von Longido und wird nur von der Nationalstraße A 104 zerschnitten, die von Arusha durch das Massailand immer nach Norden führt, bis nach Nairobi.

Wir überqueren die Straße, lassen die Polizeistation und den Gemischtwarenladen an der A 104 hinter uns liegen. Vor uns die Trockensavanne: hüfthohes Buschgras, Schirmakazien, Dorngestrüpp. Achtzig Kilometer westwärts sind es bis zum Natronsee, weitere achtzig bis zum Ostrand der Serengeti, der „unendlichen Ebene“, wie es in der Sprache der Massai heißt, dem „Weltnaturerbe der Menschheit“, das im Westen den Viktoriasee berührt und im Norden bis zur kenianischen Grenze reicht, Weidegrund von 1,3 Millionen Gnus, 500.000 Thomson-Gazellen, 200.000 Zebras, ungezählte Giraffen, Elefanten, Spitzmaulnashörnern und Kaffernbüffeln, Jagdgrund von 2.000 Löwen, 700 Geparden, einem nimmersatten Heer von Leoparden, Hyänen, Wildhunden, Schakalen und anderen Bekannten aus Brehms Tierleben.

Die Serengeti, so groß wie Schleswig-Holstein, ist „der letzte Fleck in Afrika, wo es noch Riesenherden gibt, die über die Steppen stampfen wie einst das Meer der Bisons über die Graswellen der Prärien Nordamerikas“, schrieb Bernhard Grzimek 1959 in seinem Klassiker „Serengeti darf nicht sterben“.

Nur wenige Runddörfer viehtreibender Massai zeugen heute von menschlichem Dasein in der Wildnis zwischen dem Serengeti-Nationalpark und der A 104. Die Nachmittagssonne treibt den Schweiß. Die Furcht, im Buschgras einer aggressiven Schwarzen Mamba über den Weg zu laufen, ist ein treuer Begleiter. Schon nach zehn Minuten Fußmarsch macht der Fährtenleser eine Schar Thomson-Gazellen aus. Aber zweihundert Meter sind eine weite Schußdistanz. Der Jäger pirscht sich allein an die scheuen Tiere heran.

***

Szenenwechsel. Mittwoch in Longido. Es ist Viehmarkt. Massai aus der ganzen Region, etliche aus Kenia, treiben ihre Rinder in den von Steinmauern umfriedeten Auktionspferch. Manche kaufen dazu, andere verkleinern ihre Herden. Vor allem aber ist der wöchentliche Markt Neuigkeitenbörse - für Nachrichten von Geburt und Tod, Heirat und Beschneidungsfesten, für Spekulationen über Regen und das Ende der Dürre. Rinder sind Statussymbol, der Stolz der traditionellen Massai, die sich für Gottes auswerwähltes Volk halten. Gott, so glauben sie, hat das Vieh allein für sie bestimmt. Fremden Vieh zu stehlen, halten sie daher für legitim. Ackerbau und staatliche Autorität aber lehnen sie ab.

Die Herden vermehren sich wie die Menschen. Überweidung und Bodenerosion sind die Folgen. Die Savanne wird zur Wüste. Die Massai selber schlagen Bäume und Büsche ab, wenn sie auf ihren Wanderungen neue Hütten aus Lehm und Dung bauen und Dornwälle um ihre Viehpferche und bomas, ihre primitiven Savannen-Gehöfte, auftürmen. Wo der Boden seinen Schatten verliert, trocknet er aus. Gewöhnlich schlachten die Massai nur ihre Ziegen, zu besonderen Festen auch Rinder - ein Volk, das sich nur von Fleisch, Milch, Tierblut, Wildhonig und Getreide ernährt.

Unter einem Baum schächtet eine Gruppe Massai-Männer seit dem frühen Morgen Ziegen. Es riecht nach Innereien und ausgeleerten Därmen. Ein Messerschnitt durch die Kehle, dann bluten die Böcke aus und werden auf Holzgestellen ausgenommen. In einem Haus wird das Ziegenfleisch mit Reis zubereitet - Mittagessen für die Marktbesucher, Imbißbude à la Massai.

Frauen sind auf dem Viehmarkt nicht zu sehen. Die schlanken, großen, schmallippigen Jünglinge lachen und tratschen. Kaum einer der moranis, der Männer der Kriegerkaste, ist älter als 25, alle tragen die blutrote shuka, das togaartige Umschlagtuch, mit Ockerschlamm gefärbte Haarzöpfe, Ohrgehänge aus bunten Perlen, Gummisandalen, geschnitten aus alten Autoreifen. Einige trinken Coca-Cola aus Flaschen - der Clanchef sieht es ja nicht. Manche stützen sich auf ihre Speere, mit denen die jungen Krieger ihr Vieh selbst gegen Löwen verteidigen. Notfalls verfolgen Massai den Löwen, der ihr Vieh reißt, tagelang - bis es zum Showdown kommt. Der Staat verbietet dieses Mannbarkeitsritual. Stolz sind die Massai auf ihr Vieh, stolz auf ihre stehengebliebenen Quarzarmbanduhren, die für sie Schmuck und nicht Zeitmesser sind.

Die Zeit ist für das Nilotenvolk aber keineswegs stehengeblieben, seit es vor Jahrhunderten von Nordafrika nach Süden zog, sich auf dem langen Weg mit den schwarzen Völkern des oberen Nils vermischte und das Riesental des Großen Afrikanischen Grabenbruchs, das Great Rift Valley, im heutigen Süden Kenias und im Norden Tansanias einnahm. Vor allem britische Siedler nahmen den Massai während der Kolonialzeit ihr Land, dann zerschnitt die tansanisch-kenianische Grenze das Massailand, schließlich wurden sie aus den Nationalparks ausgesperrt.

Jene Massai, die ihre Naturreligion aufgaben und ins Christenlager wechselten, schworen Viehdiebstahl und Polygamie ab. Ein Volk wandernder Hirten blieben sie aber. In Longido treffen Moderne und Tradition aufeinander: Die Massai von Longido sind seßhaft und doch Nomaden. Tagsüber treiben sie ihre Herden durch die Savanne, abends kehren sie in die Hütten und Häuser von Longido zurück. Sogar Mais pflanzen sie an und halten Hühner. Das Wild der Savanne jagen nur die wenigen modernen Massai, jene, die die roten Umhänge gegen Baumwollhemd und Jeans eingetauscht haben.

***

Den Jäger haben wir aus dem Blickfeld verloren. Es ist auch kein Schuß gefallen. Wir irren durch die Savanne, halten nach Jäger und Gejagten Ausschau und hoffen, nicht versehentlich ins Schußfeld zu geraten. Da! Hinter einer Schirmakazie, etwa 250 Meter entfernt, ein langer Hals - eine äsende Giraffe. Ob der Jäger sie auch entdeckt hat? Die Giraffe ist das Wappentier von Tansanias alter Flagge. Auf ihren Abschuß stehen als Strafe einige Jahre Gefängnis. Ohnehin ist Wilderei ein schweres Delikt - auch außerhalb der tansanischen Nationalparks. Aber der Hunger ist stärker als das Gesetz. Die Maisfelder sind abgeerntet, Geld ist rar, nicht jeder hat Vieh, und die kostenlosen Lebensmittelrationen auf Coupon, mit denen die Regierung auf die Dürre reagiert hat, sind knapp kalkuliert.

Die vergangenen Tage war der Jäger vergebens in die Wildnis gezogen. In der Not, das erzählt Daniel mir, habe man auch schon Giraffen erlegt, meist aber Antilopen oder Gazellen. Die Tiere sind extrem scheu, nehmen Reißaus, sobald sich ihnen Menschen auf Schußweite nähern. Der leiseste Mucks kann das Wild verscheuchen. Seit einer halben Stunde ist mir - verdammte Gräser! - zum Niesen zumute. Niesen oder nicht - eine Gewissensentscheidung. Ich unterdrücke es, und der Suchtrupp erspäht kurz darauf einen Kudubock. Vom Jäger dagegen keine Spur. Bis ein Schuß die Stille durchbricht.

***

Longido. Es fehlt wieder an Schaufeln, und der Zement geht auch zur Neige. Niemand fühlt sich für den Nachschub verantwortlich. Der Rohbau des Gemeindezentrums von Longido stand schon bei unserer Ankunft. Es geht nicht vorwärts. Workcamp-Frust. Drei Leute arbeiten im Schatten der Schirmakazie an der Steinpresse, der einzigen, zwei mischen Sand, Zement, Schotter und Wasser, zwei räumen die gepreßten Steinquader zum Trocknen beiseite. Die restlichen acht deutschen Jugendlichen starren Löcher in die Luft. Kaum siebzig Steine, Bausubstanz für ein Nebengebäude des Community Center, werden pro Tag fertig. Mittags schwirren alle wie hungrige Heuschrecken aus, grasen das dürregeplagte Longido nach Eßbarem ab. Einheimische verirren sich selten auf die Baustelle, nur drei Schwarze arbeiten mit - gegen Lohn.

Schon drei Tage nach der Anreise klärt der Ersatzreiseleiter die deutsche Gruppe darüber auf, daß das Workcamp von drei auf zwei Wochen gestutzt wird. Last und Nutzen für den Massai-Ort „stehen in keinem sinnvollen Verhältnis“. Es fallen sarkastische Kommentare. Tenor: „Gut, daß wir das hier erfahren.“ Szenen eines absurden Theaterstücks, das „Die Investititionsruine“ heißen könnte, inszeniert von einem nordrhein-westfälischen Jugendreiseveranstalter. Seit vier Jahren wird an dem Gemeindezentrum gebaut. Ein Dritte-Welt-Laden aus Baden-Württemberg kommt für das Baumaterial auf.

Der tansanische Initiator des Projekts, Estomihi Kinasha Molell, ist seit einem nächtlichen Sturz in eine Grube vor drei Jahren ans Bett gefesselt. Die zwei Meter tiefe Grube ist seitdem nicht verfüllt worden. Esto, 46, Studium der Soziologie in Australien, Vater von fünf Kindern, hat einen Traum: die Menschen von Longido zusammenzubringen, sie aufzurütteln, die drängenden Probleme von heute und morgen anzupacken. Wassermangel. Aids. Überweidung. „In ein paar Jahren haben wir hier eine Wüste. Das Vieh zerstört das Land“, sagt Esto, der als ehemaliger Programm- und Entwicklungschef des tansanischen YMCA-Zweiges, des „Christlichen Vereins Junger Männer“, die Nöte seiner Heimat kennt.

Longidos einzige Wasserquelle während der Trockenzeit ist der 2.629 Meter hohe Mount Longido, an dessen Fuß eine Zisterne Quellwasser speichert. Der Regen aber versickert Jahr für Jahr ungenutzt. Währenddessen tickt unbemerkt die Zeitbombe Aids. Junge Massai-Krieger aus Longido arbeiten als Wachmänner für Villen-, Geschäfts- und Hotelbesitzer in Nairobi und Mombasa, Arusha und Dar es Salaam, bis sie genug Shilling gespart haben, um eine kleine Herde Vieh zu kaufen. Jeder Puffbesuch in den großen Städten ist wie Russisch-Roulette.

In einer der vielen Trinkhallen, spartanisch ausgestatteten Sauf-und-schlag-den-Tag-tot-Treffpunkten mit Juxnamen wie „Vatikan City Bar“, schlürft Longidos Bürgermeister Billigschnaps der allgegenwärtigen Brauereikette „Hinterhof“. Am Jacket seines dunkelblauen Zweireihers trägt er eine Ansteckplakette der allerorts regierenden Revolutionspartei Chama Cha Mapinduzi. Was er von dem Gemeindezentrumprojekt halte, will ich wissen. Er druckst, ist irritiert. „Which community center?“

***

Der ganze Suchtrupp rennt in die Richtung, aus der der Schuß kam. Die drei Frauen strahlen in Erwartung voller Kochtöpfe. Nach etwa fünfhundert Metern finden wir den Jäger. Er stiert auf den Boden. Das Wild ist angeschossen entkommen. Wir folgen der Blutspur und den Hufabdrücken. Immer wieder verliert sich die Spur im Buschgras, immer wieder entdeckt der Fährtenleser neue Tropfen Blut. Aber wir drehen uns im Kreise, verlieren den Jäger erneut aus den Augen. Fast eine Stunde des Suchens und Herumirrens vergeht.

Plötzlich ein zweiter Schuß. Erneuter Galopp durch die Savanne. Minuten später stehen wir schweißnaß am Ort des Geschehens: der zweite Schuß aus dem alten englischen Jagdgewehr saß besser. Unter einem Baum krümmt sich ein ausgewachsener Grant-Gazellenbock waidwund auf dem Boden, streckt alle Viere zur Seite, die Augen drücken Todesangst und Todeskampf aus. Der Jäger steht regungslos daneben. Kein Gnadenschuß - es könnte die Polizei endgültig alarmieren, und Munition ist sowieso kostbar.

Der Bock, in der Seite und am Hals getroffen, zuckt und zappelt noch, er röchelt nicht, er schreit geradezu. Vergeblich versucht er sich aufzurichten. Mit seinen spießartigen Hörnern könnte er jeden von uns schwer verletzen, wenn nicht gar mit ins Jenseits nehmen. Minuten vergehen, bis der Jäger das Tier mit beiden Händen am Gehörn packt und durch das Savannengras zu einem rasch aufgeschichteten Haufen abgeschnittener Zweige schleift. Er beginnt es zu schächten. Mit dem Buschmesser fährt er in den Rumpf der Gazelle, bis hin zu den Geschlechtsteilen. Noch immer ist der Bock nicht tot. Jetzt nimmt auch der Fährtenleser sein Messer und schneidet dem Tier die Kehle durch. Das Zucken hat ein Ende.

***

Staub wirbelt auf, johlend jagen die Jungen auf dem Schulhof einem mit Kordel zusammengehaltenen Lumpenklumpen nach - dem Fußball. Die Mädchen stehen abseits. Pause an der Internats- und Dorfschule von Longido, dem mit 25 Beschäftigten größtem Arbeitgeber im Ort. Die fast fünfzig Schüler der siebten Klasse strömen in die Baracke. Geschichtsstunde. Auf dem Lehrplan steht der Erste Weltkrieg. Amossy Ngereza doziert über General Paul von Lettow-Vorbeck und den Krieg im damaligen Deutsch-Ostafrika, die 100.000 Toten, die der deutsche Ostafrika-Feldzug hinterließ, den Sieg der Briten 1918 und die Hungersnöte nach dem Krieg.

Der 42jährige Lehrer für Swahili, Erdkunde und Geschichte schreibt nichts an die Tafel, schaut in kein Buch und kein Manuskript. Er ist blind. Den Schülern diktiert er Verlauf und Folgen des Krieges in Stichworten, aber die wenigsten schreiben mit. Es fehlt an Schreibheften, eine Welt- oder Geschichtskarte gibt es auch nicht. Die Geschichte Europas wird in Longido neu geschrieben. Während des Ersten Weltkriegs, so lernen die Schüler, sei Bismarck deutscher Reichskanzler gewesen, und außer Großbritannien habe das deutsche Kaiserreich keine Kriegsgegner gehabt.

Amossy ermuntert die Klasse, den Gästen aus Deutschland Fragen zu stellen. Erst traut sich niemand. Dann halb geflüsterte Wortmeldungen: Leben in Deutschland auch so viele Bauern und Hirten wie in Longido? Ist es flach oder bergig in Europa? Gibt es Löwen in Deutschland?

***

In Minutenschnelle zieht der Jäger der Grant-Gazelle das braun-weiße Fell ab. Den Kopf hackt er mit dem Buschmesser vom Rumpf ab, Darm und Magen des Tieres werden aufgeritzt und entleert. Ich sichte derweil den Horizont. Vorläufig sind keine vierbeinigen Grasverächter zu sehen. Es stinkt nach Blut, Gedärmen und unverdautem Savannengras. Die anderen beginnen die Nieren der Gazelle roh zu essen, brechen die schlanken Beine des Bocks mit bloßen Händen entzwei und pulen mit Stöckchen das nahrhafte Knochenmark heraus.

Nach dem Stehimbiß wird die Beute zerlegt. Es ist bald sechs Uhr. Wann kreuzen die ersten Hyänen, die wenig furchtsamen Gesundheitspolizisten der Savanne, am Tatort auf? „We're not afraid of hyenas“, meint Daniel trocken. Fast jeden Abend ist das eigenartige Kichern der Hyänen in Longido zu hören, die Löwen halten etwas mehr Abstand zu ihren Erzfeinden, den Massai.

Die Getreidesäcke sind voll blutiger Brocken Gazellenfleisch. Fünfzig bis sechzig Kilo dürfte die Ausbeute wiegen. Die Frauen schleppen am schwersten. Nur der Kopf der Gazelle samt Hörnern, der Magen- und Darminhalt und ein großer Blutfleck bleiben am Schlachtplatz zurück. Es dämmert. Am Äquator ist die Dämmerstunde kurz. Zwei, drei Kilometer legen wir raschen Schrittes zurück. Der Mount Longido ist unser Kompaß. Jetzt könnte ruhig der Fernseh-Daktari mit seinem Landrover aufkreuzen und uns nach Hause fahren. Aber von Ferne ist schon Ziegengemecker zu hören. Im Dunkeln erreichen wir die Nationalstraße. Nervöse Blicke nach links und rechts. Es ist aber kein Auto in Sicht, Polizei schon gar nicht.

Später erfahre ich, daß vor wenigen Tagen aus einem Viehpferch vor unserem Haus ein Kalb gerissen worden ist, vermutlich von einem der Leoparden, die den Mount Longido unsicher machen. Wer nicht hungern will, der wildert.

***

Jahre später. Esto ist längst tot. Unter der Schirmakazie, wo die Ziegelsteine gepreßt wurden, liegt er begraben. Noch lange hat er sich auf der Ladefläche seines Toyota-Pickups herumchauffieren lassen, um seine Projekte in Longido voranzutreiben. Unermüdlich suchte er Sponsoren, Spender, Helfer. Am Dorfeingang steht sein Erbe. Das Community Center - ein unauffälliges Informationszentrum über die Massai, ihre Nomadenkultur und das langsame Verschwinden ihrer Lebensweise. Ein paar junge Einheimische bieten Schmuck und Souvenirs für Touristen an: Kalebassen, ausgehöhlte und getrocknete Flaschenkürbisse, bunte Perlenketten und anderen Massai-Schmuck. Und Lehrwanderungen zu den bomas. Ausflüge zu den traditionellen Massai, Ausflüge in eine Welt von gestern.

Kerzen für den Teufel

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.