- -

- 100%

- +

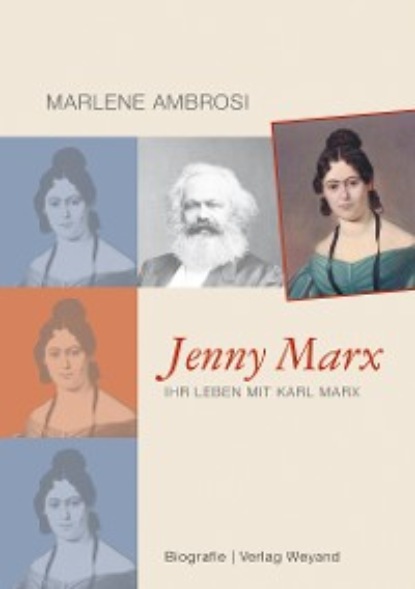

Jenny von Westphalen

Im Frühjahr 1837 reiste Karl Marx nach Trier. Sein Vater feierte am 15. April seinen 60. Geburtstag, und Sohn Karl überreichte persönlich sein Geschenk „Gedichte, meinem Vater zu seinem Geburtstag 1837“. Er hatte sich in allen Sparten der Literatur versucht, in Sonetten, Epigrammen, im Trauerspiel und im Roman. Während dieses Aufenthaltes machte der knapp 19-Jährige seine Aufwartung bei Ludwig von Westphalen, vielleicht am 30. April, dem Tage der Silbernen Hochzeit von Jennys Eltern. Mit welchen Worten er um die Hand der Geliebten anhielt, ist nicht überliefert, aber Vater von Westphalen freute sich bei Ferdinand über den „herrlichen, herrlichen, vierten Sohn“, den „bewunderswerthen Sohn“ 1, der seine Tochter glücklich mache. Er schätze sich „u. uns alle unaussprechlich glücklich ..., daß sie mir und uns allen einen so treflichen, edelen, seltenen Sohn u. Bruder als ihr Eigenthum zu erwerben wusste – ein Kleinod, worauf sie stolz seyn kann und was auch die edlere Welt, nur nie und nimmer die gemeine, kleinstädtische Triersche, worin wir leben, billigen und keineswegs tadeln würde.“ 2 Das Kleinliche traf nicht nur auf die Kleinstädter, die einfachen Gemüter zu, sondern auch auf die adlige Verwandtschaft und die eigene Familie. Der Vater hatte für seine „Person nicht den geringsten Zweifel mehr an der Güte ihrer Wahl, da ich Beide für einander geschaffen erachte, u. daß sie ein sehr, sehr glückliches Ehepaar, wenn auch erst nach 5 ja nach mehr Jahren u. per pot discrimina rerum, die seiner Seits noch zu überwältigen bleiben werden – dem wahren Segen unsres Hauses noch die Krone aufsetzend.“ 3 Dass aufgrund dieser Heirat die Familie von Westphalen in die Annalen der Geschichte einging, sie durch Karl Marx die Krone aufgesetzt bekam, lag damals nicht einmal im Bereich des Vorstellbaren. Trotz aller Freudebeteuerung seinem ältesten Sohn gegenüber gab Ludwig von Westphalen mit gemischten Gefühlen seine Einwilligung. Die zukünftigen Schwiegereltern liebten Karl Marx durchaus, kannten seine Begabungen und Fähigkeiten und konnten die Faszination, die dieser junge, gut aussehende Mann mit den dunklen Augen und schwarzen Locken auf ihre Tochter ausübte, nachvollziehen; aber Karls oppositionelle Haltung, seine Kompromisslosigkeit und seine Weigerung, sich anzupassen und sich gegen seine überzeugung verbiegen zu lassen, war zumindest Ludwig von Westphalen nicht verborgen geblieben. Er wusste um Karls kritische Einstellung, hatte er doch über Jahre hinweg als Mentor diese Entwicklung gewollt-ungewollt gefördert. Belastend war, dass der Bräutigam noch studierte und Bruder Ferdinand von dem „ewigen Studenten“ sprach, der keine Ambitionen zeige, sich auf ein Amt im Staatsdienst vorzubereiten, die einzig akzeptable Zukunftsperspektive aus seiner Sicht. Jenny war überglücklich, dass die Eltern ihr Einverständnis gegeben hatten. Endlich konnte sie sich mit ihrem Traummann Karl präsentieren und stolz ihren Verlobungsring zeigen. Ein großes Verlobungsfest wird man nicht gefeiert haben. Die Eltern haben die sehr ungewöhnliche Verbindung vermutlich nicht offiziell verkündet. Das hätten Ferdinand und die in Trier ansässigen Florencourts als höchst unpassend empfunden. „Ueber ihr Verhältnis erfahre ich von ihr selbst nichts, da ich mit ihr darüber nicht spreche, u. sie auch keine Veranlassung dazu giebt“ 4, brachte Ferdinand die Kommunikation mit seiner jüngeren Halbschwester zu diesem Thema auf den Punkt.

Jenny von Westphalen war erleichtert, dass die Heimlichkeiten ein Ende gefunden hatten, aber die Verlobung hatte an den äußeren Umständen nichts geändert. Karl war noch Student, lebte in Berlin, hatte sich noch nicht auf eine berufliche Richtung festgelegt und ihr blieb nur Warten im väterlichen Hause in Trier.

1 Gemkow, Aus dem Leben einer rheinischen Familie, S.517

2 Gemkow, Aus dem Leben einer rheinischen Familie, S.519

3 Gemkow, Aus dem Leben einer rheinischen Familie, S.519

4 Gemkow, Aus dem Leben einer rheinischen Familie, S.516

Warten in Trier – Selbstfindung in Berlin

Die Jahre 1837 bis 1842

Karl Marx hatte größte Schwierigkeiten mit sich selbst und seiner Zukunftsplanung. Nach dem Wechsel an die Universität in Berlin erkannte er, dass er nicht den juristischen Berufsweg einschlagen wollte, aber er zögerte, dies dem Vater mitzuteilen. Heinrich Marx konnte dem Sohn manches vorwerfen, jedoch nicht Faulheit oder Nichtstun. Im Gegenteil: Karl widmete sich so eifrig den Fächern, die er nicht studieren sollte, dass der Vater sich Sorgen um seine Gesundheit machte. „Ein siecher Gelehrter ist das unglücklichste Wesen auf Erden“1, warnte er. Das war nicht das Einzige, was ihm Sorgen bereitete. Er beobachtete bei seinem Sohn einen Charakterzug, den Jenny noch nicht erkannte. Immer deutlicher kristallisierte sich nämlich heraus, dass Karl Marx mit Geld nicht verantwortungsvoll umgehen konnte. „Soviel sah ich, daß Du Geld brauchst, und deswegen habe ich Dir 50 Thaler geschickt. Das macht mit dem was Du mitgenommen immer 160 Thaler. … Lieber Karl, ich wiederhole Dir, daß ich alles recht gerne thue, daß ich aber als Vater von vielen Kindern – und Du weist recht gut, ich bin nicht reich – nicht mehr thun will, als zu Deinem Wohl und Fortkommen nothwendig ist“2, ermahnte Heinrich Marx seinen Sohn; denn wie er die Beträge aufbrachte, kümmerte den Sprössling nicht. Im Mai 1836 erhielt der Sohn weitere 100 Taler, im November 50 Taler. Trotz Aufforderung schien er ein Jahr später noch immer keinen überblick über seine Ausgaben zu haben. „Als wären wir Goldmännchen, verfügt der Herr Sohn in einem Jahre für beynahe 700 Thaler gegen jede Abrede, gegen alle Gebräuche, während die Reichsten keine 500 ausgeben. Und warum? Ich lasse ihm die Gerechtigkeit widerfahren, daß er kein Prasser, kein Verschwender ist. Aber wie kann ein Mann, der alle 8 oder 14 Tage neue Systeme erfinden, und die alten mühsam erwirkten Arbeiten zerreißen muß, wie kann der, frage ich, sich mit Kleinigkeiten abgeben?“3, schrieb der erboste Vater, der es dennoch nicht übers Herz brachte, seinen Sohn mittellos leben zu lassen. Studiosus Karl brauchte doch Geld für Wein, Bier, Tabak und Essen, für Papier, Tinte, Wohnung und Kerzen. Jenny erfuhr von diesen innerfamiliären Problemen wenig, und sie interessierte sich auch nicht für Marx’sche Geldangelegenheiten.

Heinrich Marx war zwar stolz, dass sein Sohn eine so vortreffliche Partie gemacht hatte, aber ihm schwante nicht nur Gutes für die Zukunft des jungen Paares. Er fürchtete, dass Jenny kein leichtes Leben erwarten würde. „So sehr ich Dich über alles – die Mutter ausgenommen – liebe, so wenig bin ich blind, und noch weniger will ich es seyn. Ich lasse Dir viele Gerechtigkeit widerfahren, aber ich kann mich nicht ganz des Gedankens entschlagen, daß Du nicht frei von Egoismus bist, etwas mehr als zur Selbsterhaltung nöthig. Du wirst und musst nun früh Familienvater werden. Aber weder Ehre noch Reichthum noch Ruf werden die Frau und die Kinder beglücken. Du allein kannst es, Dein besseres Ich, Deine Liebe, Dein zartes Benehmen, das Hintansetzen stürmischer Eigenheiten, heftiger Aufbrausungen kränkelnder Empfindsamkeit etc. etc. etc.“4, schrieb er besorgt an seinen Sohn.

Jedes Gerücht, jedes Wort konnte von Dritten weitergetragen werden, zu einer atmosphärischen Trübung führen und dann war der Vater der beste Vermittler. „Daß sie Dir nicht schreibt, ist – ich kann es nicht anderst nennen – kindisch, eigensinnig. Denn daß sie Dich mit der aufopferndsten Liebe umfaßt, läßt sich gar nicht bezweifeln, und sie war nicht weit davon, es mit ihrem Tode zu besiegeln. … Du kannst sicher seyn, und ich bin es (und Du weist es, ich bin nicht leichtgläubig) daß ein Fürst nicht imstande, sie Dir abwegig zu machen. Sie hängt Dir mit Leib und Seele an – und Du darfst es nie vergessen –, in ihrem Alter bringt sie Dir ein Opfer, wie gewöhnliche Mädchen es gewiß nicht fähig wären“5, beruhigte Heinrich Marx seinen Sohn im August 1837.

Jenny, die bisher so überlegene, selbstbestimmte junge Dame entwickelte einen Hang zu nervöser Aufgeregtheit, jetzt noch euphemistisch Exaltiertheit genannt. Die Familie war ob dieser Veränderung besorgt und schickte sie zusammen mit dem kranken Bruder Carl zur Kur. Von Mitte August bis Mitte September 1837 logierten die Geschwister in Kreuznach im „Goldenen Adler“, bevor sie nach einem Abstecher über die aufregende freie Stadt Frankfurt in die Heimat zurückkehrten. Bruder Carl berichtete Ferdinand: „Jenny hat sich nun nachgerade von den Mühseligkeiten der Reise, die sie doch sehr angegrifen hatte, etwas erholt. Die Reise nach Frankfurt, die fast ununterbrochene Conversation auf derselben, das viele Umherlaufen auf der Messe und die nächtliche Fahrt nach Mainz hatten sie leider so ermüdet, daß sie von der schönen Wasserparthie nach Coblenz wenig genossen hat. übrigens war sie mit mir der Meinung, dass unsere Gegend bei Trier doch eigentlich von keiner der Rheingegenden, welche wir passierten, übertroffen werde. Dagegen fand sie das Leben dort freilich viel interessanter als hier. Denn uns fehlen die größeren geistigen Genüsse hier, und der unermeßliche Menschen-Wirwarr und all’ die schönen Luxus-Gegenstände und Annehmlichkeiten des Lebens, die durch Messe und Fremde dort hingebracht werden. Uns winkt übrigens in dieser Hinsicht auch eine freundlichere Aussicht. Denn am 1. October will die Rheinische-Dampfschiffahrtgesellschaft den Versuch einer Dampfbootfahrt auf der Mosel machen.“6 Ab 1839 verkehrten Dampfschiffe von Metz nach Trier und ab 1841 bis Koblenz. Die Natur um Trier gefiel Jenny bestens, das Stadtleben in Klein-Trier hingegen empfand sie als langweilig, auch weil Karl nicht an ihrer Seite war.

Student Karl stürzte in eine Selbstfindungskrise, nachdem ihm, wie er dem Vater im November 1837 offenbarte, bewusst geworden war: „Ich musste Jurisprudenz studieren und fühlte vor allem Drang, mit der Philosophie zu ringen.“7 Nur von Angesicht zu Angesicht meinte er seinen Gewissenskonflikt dem Vater darlegen zu können: „Glaube mir, mein theurer, lieber Vater, keine eigennützige Absicht drängt mich, (obgleich ich seelig sein würde, Jenny wiederzusehn)…“8 Jenny ging ihm nicht aus dem Sinn, nicht einmal die „Kunst …(war) so schön, als Jenny.“9 „Grüße gefällig meine süße, herrliche Jenny. Ihr Brief ist schon zwölfmal durchlesen von mir, und stets entdecke ich neue Reize. Es ist in jeder, auch in stilistischer Hinsicht der schönste Brief, den ich von Damen denken kann.“10 Jenny lächelte geschmeichelt und glückselig über das Lob und fühlte ihre geistige Brillanz bestätigt.

Karls Probleme wurden durch den Vater und durch die Geliebte verstärkt. Im November 1837 meldete sich der Vater, nachdem er „mehrere Briefe geschrieben, die manche Auskunft verlangten. Und statt alles dessen ein fragmentarisch abgerissener, und was noch viel schlimmer ist, ein zerrissener Brief––––. Offenherzig gesprochen, mein lieber Karl, ich liebe dies moderne Wort nicht, worin sich alle Schwächlinge hüllen, wenn sie mit der Welt hadern, daß sie nicht ohne alle Arbeit und Mühe wohl möblierte Palläste mit Millionen und Equipagen besitzen. Diese Zerrissenheit ist mir eckelhaft, und von Dir erwarte ich sie am allerwenigsten. Welchen Grund kannst Du hierzu haben? Hat Dir nicht seit der Wiege an alles gelächelt? Hat die Natur Dich nicht herrlich begabt? Haben Deine Eltern Dich nicht mit verschwenderischer Liebe umfaßt? Hat es Dir bisher jemals daran gefehlt Deine vernünftigen Wünsche zu befriedigen? Und hast Du nicht // auf die unbegreiflichste Weise das Herz eines Mädchens davongetragen, das Dir Tausende beneiden? Und die erste Widerwärtigkeit, der erste mißlungene Wunsch bringt dennoch Zerrissenheit hervor! Ist das Stärke? Ist das männlicher Karackter?“11 Auf diese bitteren Vorhaltungen folgte der nächste Schlag: „… nur Kinder beschweren sich über das gegebene Wort, wenn sie beginnen das Drückende zu fühlen.“12 Das las Karl Marx nicht gerne, gerade weil es stimmte. Mit 20 Jahren hatte er sich aus Liebe an eine vier Jahre ältere Adlige gebunden, für deren Schicksal er nun die Verantwortung übernehmen musste.

Karl Marx

Der nächste Brief des Vaters im Dezember gefiel dem Sohne noch weniger. „Wenn man seine Schwäche kennt, so muß man Maaßregeln dagegen ergreifen. … Ich will also meine Klagen in Aphorismen aushauchen, denn wirklich Klagen sind es, die ich vorbringe. „1. Welches ist die Aufgabe eines jungen Mannes, dem die Natur unbestritten ungewöhnliches Talent verliehen, besonders

… b. Wenn er ohne sein Alter und seine Lage zu Rath zu ziehen, eines der edelsten Mädchen an sein Schicksal gekettet, und

c. Dadurch eine sehr ehrwürdige Familie in die Lage versetzt hat, ein Verhältnis gut zu heisen, was anscheinend und nach dem gewöhnlichen Weltenlauf für dieses geliebte Kind voller Gefahren und trüber Aussichten ist“13, schrieb der Vater und da er um die bewusste Sprachlosigkeit seines Sohnes bei Kritik wusste, fügte er die Antworten hinzu:

„… b. Ja er mußte bedenken, daß er eine, möglicherweise seine Jahre übersteigende, aber desto heiligere Pflicht übernommen sich selbst dem Wohl eines Mädchens zu opfern, das seinen ausgezeichneten Verdiensten und seiner geselligen Stellung nach ein großes Opfer brachte, wenn sie ihre glänzende Lage und ihre Aussichten für eine schwankende und grauere Zukunft hingab, und sich dem Schicksale eines jüngeren Mannes ankettete. Ihr eine Zukunft zu schaffen ist die einfache // und praktische Auflösung, ihrer würdig, in der wirklichen Welt, nicht im beräucherten Zimmer, bey der dampfenden Oehllampe neben einem verwilderten Gelehrten;

c. Ja er hat eine große Schuld abzutragen, und eine edle Familie fordert großes Vergeltungsrecht für ihre dahingegebenen schönen und durch die trefliche Persönlichkeit ihres Kindes so sehr gegründeten Hoffnungen. Denn wahrlich Tausende von Eltern würden ihre Einwilligung versagt haben. Und in düstern Augenblicken wünscht Dein eigner Vater beynahe, sie hätten es gethan – denn zu sehr liegt mir das Wohl dieses Engelmädchens am Herzen, das ich zwar wie eine Tochter liebe, aber für deren Glück mir eben so sehr bangt.“14 Den Vater trieb das Schicksal seiner zukünftigen Schwiegertochter um, um ihr Glück bangte es ihm – und was machte sein Herr Sohn stattdessen? „//Das sei Gott geklagt!!! Ordnungslosigkeit, dumpfes Herumschweben in allen Theilen des Wissens, dumpfes Brüten bey der düsteren Oehllampe; Verwildrung im gelehrten Schlafrock und ungekämmter Haare … auf die schmutzige Stube beschränkt, wo vielleicht in der klassischen Unordnung die Liebesbriefe einer J und die wohlgemeinten und vielleicht mit Thränen geschriebenen Ermahnungen des Vaters zum Fidibus, was übrigens besser wäre als wenn sie durch noch unverantwortlichere Unordnung in die Hände Dritter kämen“15, klagte Heinrich Marx. Ein düsteres Szenario aus der Feder des Vaters! Und dabei arbeitete Karl besessen an grundlegenden Neuerungen in Philosophie und Rechtswissenschaften. Der Vater fügte erbarmungslos hinzu: „Ich will und muß Dir sagen, daß Du Deinen Eltern vielen Verdruß gemacht, und wenig oder keine Freude.“16 Ein niederschmetterndes Urteil von einem Menschen, der Karl über alles liebte und bedingungslos unterstützte – und die Worte waren nicht Ausdruck einer momentanen Gefühlslage, sondern Ergebnis langer Reflexionen. Dem Vater war die Kritik nach eigenem Bekunden nicht leicht gefallen: „Es geht mir zwar troz meines Vorsatzes sehr tief, es erdrückt mich beynahe das Gefühl Dir weh zu tun, und schon weht mich wieder meine Schwäche an, aber um mir zu helfen – ganz wörtlich – nehme ich die mir vorgeschriebenen reellen Pillen, verschlucke alles herunter, denn ich will einmal hart seyn und meine Klagen ganz aushauchen. Ich will nicht weich werden, denn ich fühle es daß ich zu nachsichtig war zu wenig mich in Beschwerden ergoß, und dadurch gewissermaßen Dein Mitschuldiger geworden bin.“17 Ein schonungsloser Brief. So gnadenlos analysiert, so treffend charakterisiert zu werden, muss Karl Marx geschmerzt haben. Und doch sind die Briefe von Heinrich Marx an seinen Sohn ein Zeugnis unendlicher Liebe, verbunden mit harter Kritik und unbestechlichem Blick. Heinrich Marx war sich vermutlich darüber im Klaren, dass niemand und nichts seinen Sohn würde ändern können, nicht einmal die geliebte Frau. Alle, aber auch wirklich alle Befürchtungen des Vaters werden in den nächsten Jahrzehnten eintreten.

Warum ging der Vater so hart mit dem Sohne ins Gericht? „Die Stimmung, in der ich mich befinde, ist in der That auch nichts weniger als poetisch. Mit einem Husten, der jährig ist, und mein Geschäft mir drückend macht, und mit einer seit kurzem hinzugekommenen Gicht verpaart, finde ich mich selber mehr verstimmt als billig, und ärgere mich meiner Karackterschwäche, und so kannst Du freylich nur erwarten die Schilderungen eines alternden grämlichen Mannes, der sich über die ewigen Täuschungen ärgert, und besonders darüber, daß er seinem eignen Idol einen Spiegel voller Zerrbilder vorhalten muß“18, fügte er in seinem Brief vom 9. Dezember 1837 hinzu. Statt dem Vater zu antworten, beklagte sich der Sohn so bitterlich über die Vorhaltungen, dass sich sogar sein zukünftiger Schwiegervater bei Sohn Ferdinand echauffierte über „das wirkliche Unrecht, was ihm der strenge, ihn durchaus nicht schonende Vater quasi ab irato u. durch eigenes langes Unwohlsein u. das Gefühl einer herannahenden schweren eigenen Krankheit u. durch häusliches großes Leid sehr verstimmt … zugefügt hat – u. wodurch diese nun zugleich wohl auch durch übermenschliche besonders nächtliche Geistesanstrengung dessen nun Gottlob gehobene gefährliche Krankheit erzeugt worden. Er hatte, wie er wähnte, zur Befriedung seines von ihm hoch verehrten, über alles geliebten Vaters, diesem ein opus von 300 enggeschriebenen Bogen über einen höchst trockenen Theil der Rechtswissenschaften mitgetheilt, wovon der Vater selbst einräumen mußte, sie zeuge von vielen gründlichen Rechtskenntnissen, tiefem philosophischen Geist, Originalität, scharfem, eindringlichem Urtheile u. sey mit gr(oßer) Klarheit in reinstem fasslichem Style abgefasst, an deren Ende u. im Schluß Resultate der Verfasser aber selbst anerkannt, er habe aus falschen unhaltbaren Prämissen ein völlig unhaltbares, falsches System entwickelt und die Arbeit sey zu verwerfen. Daraus nimmt nun der Vater Anlaß zum schärfsten Tadel seiner unpractischen unersprieslichen Arbeits– und Beschäftigungsweise… dass er auf diesem Wege niemals zu seinem Zwecke kommen und stets leeres Stroh dreschen werde – u. nun folgt nichts als wie strenger herber Tadel auf Tadel.“19 Eine schöne Verteidigungsrede für Karl und doch relativierte Westphalen sein barsches Urteil, als er auf die schlimmen Wochen im Hause Marx hinwies. Eduard, der jüngste Sohn, war nach langer Krankheit am 14. Dezember 1837 im Alter von nur 11 Jahren gestorben. Er war, wie Ludwig von Westphalen anfügte, „von dem Augenblicke an, wo er das Gymnasium besuchte – in eine d(urch)aus räthselhafte Auszehrungskrankheit aus einem blühenden kräftigen Jungen verfallen …, bis der Tod ihn u. die armen Eltern und Geschwister von so großem Leiden befreite.“20 Jenny, die das Sterben des kleinen Eduard mit bangem Herzen verfolgt hatte, vernahm nach den Worten ihres Vaters mit Tränen „das klugrührende Testament des kl(einen) Engels, worin er seine liebe Jenny vorzüglich bedachte!“21 Diese Zeilen von Karls jüngerem Bruder sind nicht erhalten.

Zu gleicher Zeit kriselte es in der Beziehung zwischen Jenny und Karl. Mit der Post, die ihm den schonungslosen Brief des Vaters so kurz vor dem Tode des jüngeren Bruders gebracht hatte, war auch ein Brief „von seiner vergötterten Jenny“ angekommen. Dieser war, wie Ludwig von Westphalen meinte, „in solchem zufällig ähnlichem Tone geschrieben also quasi ein zwischen Vater und Schwiegertochter gegen ihn, der etwas argwöhnischer Natur – in der Liebe wenigstens – zu sein scheint, getriebenes Spiel – so tief gekränkt u. erschüttert hat, dass er in eine sehr gefähr(liche) schwere Nervenkrankheit verfallen war, von der er jedoch Gottlob jetzt wieder – dank sey es seiner eisernen Constitution – völlig genesen ist.“22 Ob Jenny in dem nicht überlieferten Brief, aus welchen Gründen auch immer, ihre Verlobung in Frage gestellt und vielleicht sogar mit Trennung gedroht hat, ist nicht zu eruieren, aber ihre Worte zeigten Wirkung. Karl geriet an den Rand eines Zusammenbruchs und ließ sich auf ärztlichen Rat in dem kleinen Fischerdorf Stralau bei Berlin nieder. Zu seiner Erholung trug die Beseitigung des Missklanges zu Jenny bei. Die Verlobte hoffte, Karl suche nun das klärende Gespräch über Weihnachten, vergebens. Karl ahnte jedoch ihre grenzenlose Enttäuschung und schickte ein wunderbares Trostpflaster: Gedichte aus seiner Feder. „8 Tage hätte man an diesen reichen Schätzen zu lesen u. sich mit Wonne u. Bewunderung gegen den seltenen Menschen mit wahrer Götterspeise (zu) füllen, denn wahrlich ich … schwamm … – u. Jennys Gefühle waren sicher meinen gleich – in einem Meer von Entzücken“23, begeisterte sich Ludwig von Westphalen über Karls Geschenk. Voller Emphase las Jenny den Eltern, Bruder Carl und Tante Christiane am Weihnachtsabend 1837 die Gedichte vor. Die Dichtungen sind (vermutlich) nicht mehr erhalten.

Karl Marx fuhr im Frühjahr 1838 nach Trier, weil nach Aussage von Ludwig von Westphalen Heinrich Marx daniederlag „an einem schlimmen schwer zu heilenden Gichthusten, den er ganz vernachlässigte, woran er schon über ein Jahr laboriert.“24 Wie schlimm es um den starken, schweren Mann stand, erkannte niemand, da sogar der behandelnde Arzt Hoffnung auf Heilung äußerte. Drei Tage nach des Sohnes Abreise, am 10. Mai 1838, starb Heinrich Marx. Tröstlicherweise hinterließ er seiner Witwe und den unmündigen Kindern ein ansehnliches Vermögen. Das Aktivvermögen betrug 22.110 Taler, wovon allerdings 13.100 Taler von Henriette Marx mit in die Ehe gebracht worden waren. Abzüglich der Passiv-Masse konnten ca. 9.000 Taler unter der Mutter und den sieben Kindern verteilt werden. Der Mutter stand die Hälfte zu und nach ihrem Ehevertrag vom 21. November 1814 zudem ein Viertel „eigen-thümlich“ und ein Viertel „niesbräuchlich“. Jedes Kind erbte 482 Taler, wie in einer Urkunde vom 23. Juni 1841 festgehalten wurde. Auch Sohn Karl unterschrieb diese Berechnung. Er musste sich keine Sorgen um die weitere Finanzierung seines Studiums machen. „Lieber Carl, hierbey empfangs du die Summe von 160 thaller welche du zu promowiren brauchst“25, beruhigte ihn die Mutter im Oktober 1838. Der Herr Sohn ließ sich Zeit und so zahlte die Mutter vermutlich nicht nur einmal.

Heinrich Marx hatte seit Beginn der Liebesbeziehung manche Differenz abschwächen, manches Missverständnis beseitigen können. Nach seinem´ Tode prallten Jennys und Karls Meinungsverschiedenheiten aufeinander, wie ein Brief der Braut vom Mai 1838 zeigt. Jenny an Karl: „Ich war still, mein Herz hörte auf zu schlagen; da Fühltest Du was Du gethan und batest um Verzeihung. Das konntest Du in Augenblicken der höchsten Liebe, was kann ich erwarten, wenn sie einst erkaltet sein wird. Sieh Karl, das ist ein Gedanke der Hölle in sich schließt. Ihn nähren wäre Selbstmord und dazu muß es noch schlimmer kommen. Verzeih, daß ich das geschrieben, aber zuweilen durchzuckt mich noch jetzt der Schmerz. Es war der 3te Mai, dem 7ten reistest Du, am 10ten war Er nicht mehr da. Es war zuviel. Das war Vorgefühl des Todes … das zweite Mal wär es mein Tod.// Karl, daß Du mir sagen konntest, ich sei ein gemeines Mädchen, daß Du es mir in jener Zeit sagen konntest, war nicht recht. Ich bin Dir nicht böse deshalb. Du hast ja vielleicht recht; aber es thut so weh …Weißt Du noch, wie ich im Anfang immer sagte, ja ich habe Dich lieb, wie ich mich nie zu dem Wort lieben entschließen konnte? In dem haben liegt noch ein bischen Freundschaft, Bruderliebe, damit wollte ich es beschönigen. … Dich lieb’ ich. Verstehst Du mich, wie ich das meine? Es beleidigt Dich doch nicht? Ich sinne hin und her ob ich in meinem letzten Brief nichts kränkendes gesagt! Ich kanns nicht finden und dann wars auch nicht Absicht; die wars aber auch damals nicht, so wahr ein Gott lebt, aber ich war so beleidigt, so aufgeregt und du weißt ja wie eitel ich bin und Karl verzeih mir nur dies eine Mal noch, verbrenne den Brief und vergiß ihn. … Wenn Du nur wohl bist, einziges, einziges Herzchen.“26 Mit „Augenblicken der höchsten Liebe“ waren vermutlich die innigen Gefühle nach der langen Trennung gemeint, nicht mehr. Als „gemeines Mädchen“ bezeichnet zu werden, hatte Jenny tief getroffen und offen gestand sie, nicht die Kraft zu haben, eine solche Situation ein zweites Mal durchzustehen: „es (wär) mein Tod“. Sie übertrieb sicherlich, aber sie fühlte nach dem Tode von Heinrich Marx alles „so trübe, so unheilverkündend, die ganze Zukunft so dunkel, kein freundliches Bild lächelt mir entgegen, keine einzige frohe Aussicht. … jeder Tag, jeder Augenblick mahnt mich daran, … daß er nicht mehr unter uns ist, der Herrliche, der unsre Liebe gesegnet, daß er keine segnenden, belebenden Sonnenstrahlen mehr in die Dunkelheit der Gegenwart hineinfressen kann, daß er uns für ewig entrissen, für ewig dahin ist.“27 Jenny von Westphalen trauerte um einen Menschen, der stets zu ihr gehalten hatte, sogar gegen den eigenen Sohn. Sie ahnte den unermesslichen Verlust, als sie schrieb: „Er sprach herrliche köstliche Worte, goldne Lehren in mein Herz, sprach zu mir mit einer Liebe einer Herzlichkeit, einer Innigkeit, deren nur ein so reiches Gemüht, wie das seinige, fähig ist. Mein Herz hat sie ihm treu erwidert, diese Liebe, wird sie ihm ewig bewahren! – Es gibt eine Liebe, die unendlich ist, und diese gehört ihm. … Verzeihe, Karl, diese Ausbrüche des Schmerzes, verzeihe, daß ich so lange bei dem ewig unvergeßlichen, hochheiligen Gegenstande Deiner und unser aller Trauer verweilte. Ich sende Dir hierbei einige Haare von dem Teuren, es ist das letzte, was uns von seiner äußern Hülle übrig geblieben. Kummer und Sorge haben sie gebleicht. Ich habe sie mit meinen Küssen bedeckt, mit meinen Tränen benetzt. Möchten sie Dir ein Talisman durch dieses (L)eben werden.“28 Die Haare des Vaters hat Sohn Karl ein Leben lang aufbewahrt.