- -

- 100%

- +

Neugierig verfolgte Jenny die inbrünstige Gläubigkeit der Pilger, die Emotionalisierung der Massen und die Wunder, so die Mär von einer angeblichen göttlichen Heilung. Zur Vorgeschichte stand in einem kirchlichen Bericht: „Die Gräfin Johanna v. Droste–Vischering aus Westphalen, Großnichte des Erzbischofs Clemens-August von Köln und des Bischofs von Münster, ein Mädchen von 19 Jahren, war seit drei Jahren leidend und lahm, so dass sie sich nur mühsam auf Krücken fortbewegen konnte. Sie litt aber nach Zeugnis der Ärzte an einer serophulösen Kniegeschwulst, in deren Folgen sich eine Verkürzung der Sehnen in der Kniekehle der Art gebildet hatte, dass der Unterschenkel mit dem Oberschenkel einen rechten Winkel bildete, das Mädchen also unmöglich mit dem Fuße den Boden auch nur berühren konnte.“18 Diese Fehlstellung war in der damaligen Zeit operativ nicht zu behandeln, und so blieb nur eine Reise nach Trier zum Heiligen Rock in der Hoffnung auf ein Wunder. Bei der einflussreichen, frommen Verwandtschaft kam die bischöfliche Verwaltung nicht umhin, der jungen Adligen die Sondererlaubnis zu erteilen, das heilige Gewand zu betasten. Kaum hatte sie den heiligen Rock mit den Lippen berührt, erhob sie sich und konnte ohne Krücken gehen. Mit welchem Hohn wird Frau Marx diesen Vorfall vom 30. August 1844 kommentiert haben. Dieses Wunder – es wird bis heute in Trier in einem Lied verspottet – passte für Jenny und andere gut zu dem Humbug mit dem Heiligen Rock. Die „Trier’sche Zeitung“ schrieb gegen die Verdummung der Gläubigen durch die kirchlichen Publikationen an und wurde dafür von Edgar von Westphalen gelobt: „Dieses Teufelsblatt hat den härtesten Kampf, … gerade gegenüber dem Herrgottsrock geschmiedet.“19

Jenny spürte, wie sie zunehmend unruhiger wurde, denn so lange von ihrem Karl getrennt zu sein, führte zu Entzugserscheinungen besonderer Art, die sie dezent umschrieb: „Karlchen wie lange wird das Püppchen eine solo Parthie spielen? Ich fürchte, ich fürchte, wenn Papa und Mama wieder einmal beieinander sind, in Gütergemeinschaft leben dann wird bald ein duo aufgeführt. … Gewöhnlich giebt es da die meisten kleinen Weltbürger, wo die geringsten Mittel sind.“20 Wenn Jenny Marx geahnt hätte, dass es ihr Schicksal sein würde, in materiell elender Zeit wiederholt geschwängert zu werden, hätte sie diesen Satz vermutlich nicht so kokettierend-überheblich formuliert. Sie konnte sich existenzielle Not nicht vorstellen, zumal ihr Mann Geld zu verdienen schien. Wissend, wie gerne und schnell er es wieder ausgab, mahnte die kluge Ehefrau: „Denk nur immer wenn der Seckel voll ist wie leicht er sich wieder leert, wie schwer er sich füllt.“21 Ein festes Einkommen blieb ihr größter Wunsch.

Nach drei Monaten in Trier war es an der Zeit, dass die junge Ehefrau wieder die häusliche Regie übernahm. Schweren Herzens nahm sie Abschied von der Mutter und kehrte in Begleitung der Amme „mit dem vierfach bezahnten Jennychen“ nach Paris zurück. Vom weiteren Schicksal der Amme erfahren wir nichts, sie wird nach Beendigung ihrer Dienste nach Trier zurückgekehrt sein. Hatte Jenny geglaubt, ihr Gemahl hätte sie genauso vermisst wie sie ihn, täuschte sie sich. Mit Erstaunen nahm Mme. Marx zur Kenntnis, dass Karl sich mit einem Mann die Zeit vertrieben und diesen sogar bei sich beherbergt hatte, den er bisher nicht besonders zu schätzen schien.

1 MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 21.6.1844

2 MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 21.6.1844

3 MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 21.6.1844

4 MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 21.6.1844

5 MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 21.6.1844

6 MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 21.6.1844

7 MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 21.6.1844

8 MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 21.6.1844

9 MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 21.6.1844

10 MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 21.6.1844

11 Schack, Jenny Marx, S.26

12 MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 11.und 18.8.1844

13 MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 11.und 18.8.1844

14 MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 11.und 18.8.1844

15 MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 11.und 18.8.1844

16 Sturm, Die Trierer Hl.Rock-Wallfahrt, S.64

17 MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 11.und 18.8.1844

18 Sturm, Die Trierer Hl.Rock-Wallfahrt, S.68

19 Gemkow, Edgar von Westphalen, S.431

20 MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 11.und 18.8.1844

21 MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 11.und 18.8.1844

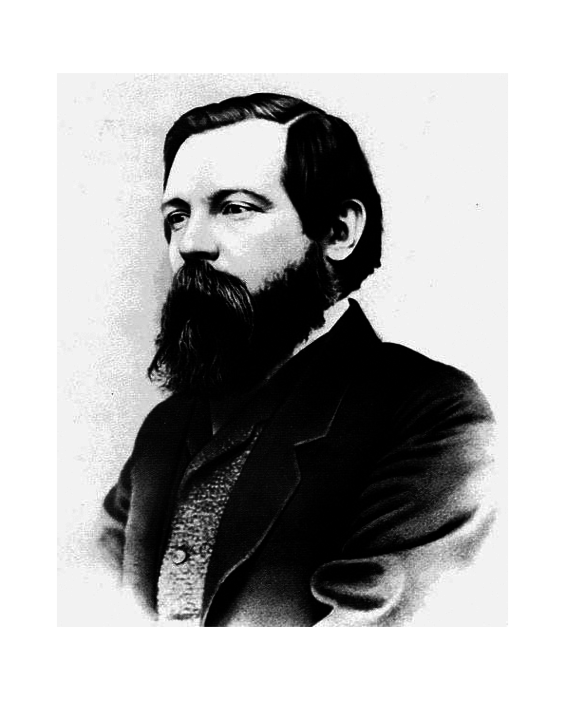

Eine einmalige Freundschaft

„Während meiner Abwesenheit hatte Friedrich Engels Karl besucht“1, notierte Jenny Marx in ihren Erinnerungen lapidar. Es war der Beginn einer einmaligen Freundschaft und Partnerschaft, vergleichbar mit der Beziehung zwischen den „Dichterfürsten“ Schiller und Goethe.

Friedrich Engels wurde am 28. November 1820 in Barmen bei Wuppertal in eine wohlhabende Textil-Fabrikantenfamilie geboren, die sogar ein eigenes Wappen besaß, das dem Namen nachgebildet war: ein silbern gekleideter Engel mit silbernen Flügeln, auf dem goldblonden Haar einen blausilbernen Helm, in der rechten Hand einen Palmwedel.

Friedrich Engels

Als ältestes von neun Geschwistern war Friedrich als Nachfolger auserkoren und musste 1837 ein Jahr vor dem Abitur das Gymnasium abbrechen, um eine Kaufmannslehre zu absolvieren. Somit wollte der Vater den ohnehin nicht leicht zu bändigenden Sohn, der sich früh für humanistische Ideen begeisterte, auf seine Verpflichtung als Erbe festlegen. Neben seiner Lehre versuchte sich Friedrich als Schriftsteller. Er hatte das Glück, dass sein Onkel Karl Gutzkow (1811–1878), Schriftsteller und Publizist, seine Beiträge veröffentlichte, die er aus Rücksicht auf seine pietistisch-kapitalistisch-konservative Familie unter dem Pseudonym „Friedrich Oswald“ verfasste. In seinen „Briefen aus dem Wuppertal“ prangerte Engels 1839 die sozialen Verhältnisse seiner unmittelbaren Umgebung an. Es herrsche ein schreckliches Elend unter den niederen Klassen, besonders bei den Fabrikarbeitern in Wuppertal, schrieb er und beklagte, dass von 2.500 Kindern in dieser Stadt 1.200 trotz Schulpflicht in Fabriken arbeiten müssten – zum halben Lohn eines Erwachsenen. Es bereite den Fabrikanten keine Gewissensbisse, ein Kind verkommen zu lassen, besonders denjenigen nicht, die am Sonntag zweimal in die Kirche gingen. Engels zeigte die gesundheitlichen Schäden in der Arbeiterschaft durch die unmenschlichen Arbeitsbedingungen und die katastrophalen Lebensbedingungen auf. Er führte auch das beliebte Argument der Fabrikherren an, nur mit niedrigen Löhnen könne man die Trunksucht eindämmen. Wie seinen späteren Freund Marx erboste nach Ansicht des Journalisten Naumann auch ihn „die eingebaute soziale Ungerechtigkeit des Kapitalismus“2, was äußerst ungewöhnlich war, denn, so Naumann, Engels’ „Familie hatte ein enormes Vermögen auf der Grundlage von nackter Ausbeutung im Wuppertal gemacht. Als dort die Kinderarbeit dank eines preußischen Gesetzes verboten wurde, zogen die Engels mit ihrer Textilfabrik weiter nach Engelskirchen; das lag außerhalb Preußens. Marx´ – und Engels’´ Theorien – sind das beste Beispiel dafür, dass das Sein keineswegs das Bewusstsein bestimmen muss.“3 Erwiesen scheint, dass Beschwerden gegen die Unternehmer Engels beim Königlichen Landratsamt wegen übermäßig langer Kinderarbeitszeit, nämlich 15 Stunden, eingingen. Gleichzeitig zeigten die Fabrikherren patriarchalische Verantwortung für die Abhängigen. Großvater Kaspar Engels baute eine Schule für die Kinder seiner Arbeiter und setzte sich dafür ein, dass Notleidende täglich mit Brot versorgt wurden. Sie mussten bei Kraft gehalten werden, um schuften zu können.

Ab September 1841 diente Friedrich Engels in Berlin als Einjährig-Freiwilliger bei dem Garde-Fußartillerieregiment, einer Eliteeinheit, und studierte in seiner Freizeit – in schicker Uniform – an der Universität. Die Philosophie faszinierte ihn, Hegel insbesondere. Er wurde in den „Doktorclub“ aufgenommen und hörte von dem dynamischen Mitglied Karl Marx, das er zusammen mit Bruno Bauer in „Die frech bedräute, jedoch wunderbar befreite Bibel oder ,Triumph des Glaubens‘“ verewigte:

„Wer jaget hinterdrein mit wildem Ungestüm?

Ein schwarzer Kerl aus Trier, ein markhaft Ungetüm.

Er gehet, hüpfet nicht, er springet auf den Hacken

Und raset voller Wut, und gleich als wollt’ er packen

Das weite Himmelszelt, und zu der Erde ziehn,

Streckt er die Arme sein weit in die Lüfte hin.

Geballt die böse Faust, so tobt er sonder Rasten,

Als wenn ihn bei dem Schopf zehntausend Teufel fassten.“4

„Böse Faust“ und rastloses Toben beweisen, dass die Studienkollegen Marxens Wesen richtig beschrieben haben. In dem Heldengedicht beschrieb sich Friedrich Oswald alias Friedrich Engels auch selbst:

„Doch der am weitesten links mit langen Beinen toset,

Ist Oswald, grau berockt, und pfefferfarb behoset,

Auch innen, pfefferhaft Oswald, der Montargnard,

Der Wurzelhafteste mit Haut und auch mit Haar.

Er spielt ein Instrument: das ist die Guillotine …“5

Der Fabrikantensohn identifizierte sich offensichtlich mit der radikalsten Gruppierung in der französischen Nationalversammlung von 1791. Er hätte gerne mit der Guillotine das Lied des Todes gespielt, die Melodie des herabsausenden Beiles und der fallenden Köpfe.

Seit April 1842 schrieb Engels für die „Rheinische Zeitung“ kritische Berichte gegen die preußische Politik und begegnete bei einem Abstecher in die Kölner Redaktion Karl Marx. Marx „muß den elegant gekleideten und sich radikal gebärdenden Journalisten eher befremdlich gefunden haben – und der begegnete einem ungepflegten Ungetüm“6, meint der Marx-Biograf Raddatz zu der ersten Begegnung. Seiner Ansicht nach war Engels’ politische Meinung zu „Marx’´ Politikverständnis … zu dieser Zeit diametral entgegengesetzt, er…hält das Einschmuggeln kommunistischer oder sozialistischer Dogmen für geradezu unsittlich.“7 Chefredakteur Marx hatte sich von dem Gebaren und der Denk- und Ausdrucksweise der Berliner „Freien“, mit denen er im Doktor-Club so gerne verkehrt hatte, entschieden distanziert und damit auch von dem aufmüpfigen, radikalen Fabrikantensohn.

Auf Wunsch des Vaters brachte Friedrich Engels ab dem Winter 1842 in Manchester seine berufliche Ausbildung zu Ende. Dort lernte er die irische Arbeiterin Mary Burns kennen, die angeblich seit ihrem neunten Lebensjahr bei Ermen und Engels arbeitete, vielleicht aber, als sie Engels begegnete, ihr Dasein inzwischen als Dienstmädchen fristete. Sie wurden ein Liebespaar.

Während seiner fast zweijährigen Ausbildung in Manchester analysierte Engels die erbärmlichen Lebensumstände, die Verelendung und Ausbeutung der Fabrikarbeiter, unterstützt von Mary Burns, die ihm die elendesten Viertel in Salford und Manchester zeigte und ihn mit Arbeiter/innen zusammenbrachte. Somit waren die Eindrücke, die Engels 1845 in seinem Buch „Die Lage der arbeitenden Bevölkerung in England“ niederschrieb, auch ihr zu verdanken. Engels kritisierte ähnlich wie in seinen „Briefen aus dem Wuppertal“ die elenden Wohnquartiere, die Kinderarbeit, die berufsbedingten Krankheiten, die hohe Sterblichkeitsrate, die katastrophalen hygienischen Zustände und die Knebelung durch das Truck- und Cottagesystem. In diesem Zusammenhang bedauerte er auch den hohen Alkoholkonsum der Arbeiter, den er als Ausflucht aus ihrer ausweglosen Situation deutete.

Ausgerechnet der Fabrikantensohn Engels entwickelte wesentliche Kerngedanken zur sozialen Revolution. Ausgehend von „herbei geredeten“ Krisen, prognostizierte er, werde sich das Proletariat bilden und dieses werde „bald die ganze Nation mit Ausnahme weniger Millionäre ausmachen. In dieser Entwicklung tritt aber eine Stufe ein, wo das Proletariat sieht, wie leicht es ihm wäre, die bestehende soziale Macht zu stürzen, und dann folgt die Revolution.“8 Marx’ Angleichung an Engels’ Grundüberzeugung wurde das Fundament für ihre lebenslange Zusammenarbeit, die im Sommer 1844 begann. Nachdem Karl Marx und Friedrich Engels ihre übereinstimmung im Denken erkannt hatten, konnten sie sich nicht mehr voneinander trennen. Engels bezog sogar Quartier bei dem neuen Freund, als Frau Jenny mit Baby bei ihrer Mutter in Trier weilte.

Karl Marx und Friedrich Engels sahen sich nicht als Konkurrenten: Engels überließ Marx die intellektuelle Führung – nicht aus einem Unterlegenheitsgefühl heraus, sondern weil dieser ein großer Vordenker, ein Visionär war. Zudem hatte Marx sich universitäre Meriten erworben, die Engels zu seinem Leidwesen fehlten, aber er kompensierte dieses Manko durch seinen wachen Geist, seine Analysefähigkeit und Praxisbezogenheit. Er war dem Freund geistig und vom Schreibvermögen her ebenbürtig, das genügte ihm. Natürliche Großzügigkeit und großbürgerliche Selbstsicherheit, basierend auf Vermögen, waren seine Basis, während Marxens Selbstsicherheit auf seinen geistigen Fähigkeiten und seiner adligen Frau gründete. Liebknecht, der beide gut kannte, meinte, Engels sei im Umgang viel schroffer gewesen, nicht so gewinnend, zugänglich und liebenswürdig wie Marx. Auch rhetorisch war Marx der überlegene, obwohl sein Trierer Dialekt manchen etwas unverständlich war. „Arbeiter“ hatte sich aus seinem Munde für einen Zuhörer wie „Achtblättler“ angehört, und dieses Missverständnis wurde mit Freude weitererzählt. Engels war sprachbegabt, – er soll 12 Sprachen fließend gesprochen und insgesamt 20 beherrscht haben –, aber nicht sprechbegabt. „Er stottert in zwanzig Sprachen“, witzelte man und führte dieses Manko auf Nervosität zurück. Und doch beneidete Karl Marx den Freund, weil er so sein wollte wie dieser: ein Bonvivant und Schöngeist, kein Biedermann und verbissener Theoretiker, wie er einer war. Zudem konnte Engels gut zeichnen, ansprechend dichten und war auch vom Äußeren her eine imponierende Erscheinung. Beide waren am weiblichen Geschlecht sehr interessiert, aber nur einer durfte sich frei ausleben. Aus Sicht mancher Zeitgenossen war Engels ein frivoler Mensch, denn er führte ein unkonventionelles Privatleben; lange Jahre lebte er mit Mary Burns in wilder Ehe zusammen, und auch deren Schwester Lizzie lebte in Manchester in diesem Haushalt.

Die Freundschaft mit Marx wurde im Elternhaus von Engels stets mit größter Skepsis verfolgt, aber die Eltern gaben nicht auf, den Sohn dessen negativem Einfluss zu entziehen; im Gegenteil, der Vater sicherte Friedrichs Existenz durch eine Anstellung in der Baumwollspinnerei Ermen & Engels. Friedrich Engels sen. war zuversichtlich, der Sohn werde seine Hirngespinste mit fortschreitendem Alter aufgeben und ein tüchtiger Kapitalist werden. Diesen Wunsch erfüllte ihm der Sohn tatsächlich – und blieb doch zeitlebens seiner überzeugung treu. Elise Engels, die seinen Weg mit mütterlicher Sorge begleitete, erhielt 1871 hierfür einen Beweis. Sohn Friedrich bat seine Mutter, die in ihrer Zeitung über die Gewaltbereitschaft der französischen Kommunarden gelesen hatte, nicht alles zu glauben, was dort stehe und vor allem solle sie sich nicht aufhetzen lassen. 40.000 Menschen, darunter auch Frauen und Kinder, seien von den Versaillern nach der Entwaffnung massakriert worden; aber darüber spreche in der Presse niemand. Nur über die Gräueltaten der Anderen, zu denen er sich zähle, ereifere man sich. Der Sohn betonte: „Daß ich an meinen Ansichten, die ich seit bald 30 Jahren habe, nichts geändert hatte, wußtest Du, und es mußte Dir auch nicht unerwartet sein, daß ich, sobald die Ereignisse mich dazu nötigten, sie nicht nur vertreten, sondern auch sonst meine Schuldigkeit tun würde. Du würdest Dich meiner schämen müssen, wenn ich es nicht täte. Wenn Marx nicht hier wäre oder gar nicht existierte, so würde das an der Sache gar nichts ändern. Es ist also sehr unrecht, ihm dies in die Schuhe zu schieben, ich erinnere mich aber freilich auch, daß früher Marx’ Verwandte behaupteten, ich hätte ihn verdorben.“9

Nach Ausbruch der Revolution 1848 war Engels in Köln für die „Neue Rheinische Zeitung“ tätig, hielt es allerdings nicht am Schreibtisch aus. Vom Kriegswesen fasziniert, konnte er, wie er Jenny Marx im Juli 1849 schrieb, „der Lust nicht widerstehn, den Krieg mitzumachen. Willich war der einzige Offizier der etwas taugte und so ging ich zu ihm und wurde sein Adjutant. Ich war in vier Gefechten, wovon zwei ziemlich unbedeutend, namentlich das bei Rastatt, und habe gefunden daß der vielgerühmte Muth des Dreinschlagens die allerordinärste Eigenschaft ist, die man haben kann. Das Kugelpfeifen ist eine ganz geringfügige Geschichte und während des ganzen Feldzugs hab’ ich trotz aller Feigheit kein Dutzend Leute gesehn die sich im Gefecht feig benahmen. Desto mehr aber ,tapfre Dummheit‘. Enfin ich bin überall glücklich durchgekommen, und au bout du compte ist es gut daß Einer von der N.RH.Z. dabei war, weil alles demokratische Lumpenpack in Baden und der Pfalz war und nun mit nicht gethanen Heldentaten renommirt. Es würde wieder geheißen haben: die Herren der N.RH.Z. seien zu feig sich zu schlagen. Von allen den Herren Demokraten aber hat sich Niemand geschlagen, außer mir und Kinkel.“10 Engels war mächtig stolz auf sich und hatte auch eine treffliche Begründung für seine freiwillige Teilnahme an den Gefechten. Nur wer an Ort und Stelle mitkämpfe, könne wirklichkeitsgetreu berichten. Im Freundeskreis nannte man Friedrich Engels später „den General“. Im Mai 1849 beteiligte er sich am bergischen Aufstand und nach dessen Scheitern beschloss er, „wenn ich von Hause einiges Geld bekomme, so geh ich wahrscheinlich nach Lausanne oder Genf und seh was ich anfange. Unsre Kolonne, die sich brav geschlagen hat, ennuyirt mich und hier kann man nichts machen. Willich ist im Gefecht brav, kaltblütig, geschickt und von raschem, richtigem überblick, außer dem Gefecht aber plus ou moins langweiliger Ideologe und wahrer Sozialist.“11 Engels ging in seinem Brief an Jenny Marx auch auf Distanz zu den anderen Revolutionären, die er ironisch-überheblich die „wahren Sozialisten“ nannte. Was waren Marx und Engels nach dieser Terminologie? Sie waren Kommunisten; denn „Kommunismus ist eine auf Wissenschaft begründete Lehre gegenüber utopischem Sozialismus und sozialer Quacksalberei wohlmeinender Bürger“12, so Engels’´ Definition im Jahre 1890. Im Rückblick auf die damalige Zeit deutete der Marx-Biograf Banning die Begriffe folgendermaßen: „Sozialismus bedeutete 1847 eine Bourgeoisiebewegung, Kommunismus eine Arbeiterbewegung. … Jener Teil der Arbeiter …, der, von der Unzulänglichkeit nur politischer Umwälzungen überzeugt, eine gründliche Reorganisation der Gesellschaft forderte, nannte sich in jenen Tagen kommunistisch.“13

Engels gelang es, sich im Sommer 1849 in die Schweiz abzusetzen, da er nicht Gefangener der sich formierenden Gegenrevolution werden wollte. Er war, wie er bei Marx verkündete, bereit, sich „vor 10.000 Jurys (zu) stellen, aber im Untersuchungsarrest kann man nicht rauchen und da geh´ ich nicht hinein.“14 Als die Eidgenossenschaft für Asylanten nicht mehr sicher war, plante Engels, sich in die „rote Republik der burgundischen Weinlese“ abzusetzen, aber Marx, dessen Ausweisung aus Frankreich angeordnet war, war damit nicht einverstanden. Er forderte: „Du kannst nicht in der Schweiz bleiben. In London werden wir Geschäfte machen. … Aber noch einmal, ich rechne sicher darauf, daß Du mich nicht im Stich lassen wirst.“15 Der große Egoist hatte gesprochen, und Engels reiste von Genua aus per Schiff nach England und trat 1850 auf Vermittlung seines Vaters bei Ermen & Engels in Manchester ein, arbeitete dort 20 Jahre und richtete sich in der kapitalistischen Welt, die er so kritisierte und die er vernichten wollte, bestens ein.

Für Jenny Marx war diese Freundschaft schicksalhaft. Kaum ein Jahr mit dem Geliebten verheiratet, musste sie erleben, dass ein anderer Mensch für ihren Mann immer wichtiger wurde. Unter Engels’´ Einfluss änderte sich die politische Grundüberzeugung ihres Mannes. Damit hatte sie kein Problem, denn Engels’´ Interesse an dem Schicksal der Unterprivilegierten berührte sie vielleicht mehr als ihren Mann und daher verwundert ihre Distanz. Es kann durchaus sein, dass Frau Marx die Ernsthaftigkeit seines Engagements in Frage stellte, weil er als Fabrikantensohn eigentlich zum Lager der Klassenfeinde gehörte. Sie gönnte ihm seinen Erfolg nicht, solange ihr Mann nicht erfolgreicher war. Marx sollte alles überstrahlen. Vor allem störte sich Frau Marx an der Person Engels. Gänzlich verurteilte sie die kolportierte Liaison à la trois, Mary, Lizzie und Friedrich. Ein Versuch, den Kontakt, mit welchen Mitteln auch immer, zu unterbinden, wäre gescheitert, denn ihr Mann hätte sich jede Einmischung verbeten und sie hätte sich für ihr kleinbürgerliches Verhalten geschämt. Sie wollte doch eine Frau sein, die ihren Mann nicht einengte. Aber in ein herzliches Einvernehmen mit dem neuen Freund ließ sie sich lange Jahre nicht ein, sondern blieb, wie es sich für eine Dame ihres Standes gehörte, reserviert.

Erst mit der Zeit gelang es Frau Marx, freundlicher und milder mit dem Vertrauten ihres Mannes umzugehen. „Wie können Sie glauben, daß ich Ihnen wegen der kleinen Kneiperei gezürnt hätte – es that mir sehr leid Sie vor Ihrer Abreise nicht mehr zu sehn, wo Sie sich denn selbst am besten überzeugt hätten, daß ich nur mit meinem hohen Herrn etwas schmollte“16, versuchte sie sich ins rechte Licht zu setzen. Die Gattin wollte sich nicht nachsagen lassen, sie habe den Freund in ihre Moralpredigt nach einem Neujahrsexzess 1852 einbezogen, sondern es sei nur ihrem Mann, dem hohen „Patient Knackrüge“, eine Lektion erteilt worden. Zu Engels: „übrigens haben solche Extraszenen oft ganz heilsame Folgen; diesmal muß sich aber der père Marx bei seiner nächtlichen philosophischen Wanderung mit dem Neffen des Erzbischofs sehr stark erkältet haben, denn er wurde ernsthaft krank und liegt bis jetzt noch ruhig danieder. … Er phantasierte während 3 Nächten und war sehr schlimm.“17 Marx war nicht so widerstandsfähig wie Engels, der nach einer durchzechten Nacht am nächsten Morgen pünktlich und fit an seinem Schreibtisch saß.

Friedrich Engels war keineswegs nur ein sympathischer Zeitgenosse: er schonte politische Gegner nicht, und für die Realisierung seiner radikalen Gedanken hätte der „Großinquisitor“ Blut fließen lassen. Seine milde, menschliche, fürsorgliche Seite zeigte er bei seinen Nächsten, zu denen die Familie Marx zählte. Diese ehrliche Zuneigung erkannte Jenny Marx nach und nach, und entsprechend vertraulicher verkehrte sie mit Engels. Vor dem Osterfest 1856 fragte sie beispielsweise an, ob er die Feiertage bei ihnen in London verbringen wolle, und plauderte sogar über eine Familiengelegenheit. „Ich hab in diesem Augenblick auch ein Hühnchen mit dem Minister of the interieur zu pflücken wegen meiner kleinen Erbschaftsgeschichte. Sie werden sich erinnern, daß sich unter dem Nachlaß // des Onkels eine Masse Briefe und Manuskripte des Großvaters, der Kriegsminister des Herzogs von Braunschweig war, vorfanden. Wegen letzterer, die das kriegsgeschichtliche Material über den 7jährigen Krieg enthalten, war der preußische Staat durch die Vermittlung von H. von Scharnhorst schon mit meinem Vater in Unterhaltung um sie anzukaufen. Nun kommt mein Bruder und in der Schlußabrechnung über die Erbschaftsangelegenheit befinden sich folgende sonderbare Posten: Was die vorgefundenen Bücher betrifft, so hat der H. Staatsminister dieselben aus ‚Pietäts Rücksichten‘´für 10 Thaler übernommen. Den schlechteren Theil derselben hat er in Braunschweig für 11 Thaler versteigern lassen und nun übernimmt er ohne anzufragen die werthvolleren, die er für 10 Thaler taxiren läßt, aus Pietät, zieht mir aber die Kosten für die Fracht derselben von Braunschweig nach Berlin ab. Sonderbare Pietät. Doch nun kommt der eigentliche casus belli. Ferner läßt er den Geschäfts//führer Florencourt schreiben: ‚Außer den Büchern ist noch eine große Anzahl von Schriften, darunter auch eine Anzahl von Handschriften des verewigten Landdrost von Westphalen – zum Theil kriegsgeschichtlichen Inhalts – vorgefunden worden. Die letzteren sind aber durchgängig höchst lückenhaft und defect und dürften dieselben eigentlich literarisches Interesse nicht darbieten‘. So ohne mir ein gerichtliches Inventar zu schicken und ohne die Papiere taxiren zu lassen, glauben sie die mit einem coup de main sich zueignen zu können. Ich vermuthe stark, daß mein Bruder gleich in seinem patriotischen Eifer die Manuscripte dem Staat geschenkt hat um so mehr als meine Mutter mir schreibt sie habe ihnen schon über den Werth der Papiere geschrieben und angefragt was sie damit vorhätten. Das Schweigen ist sehr sonderbar. Er glaubt ich werde ihm: dem mächtigen ‚Cheeef‘ der Familie das Alles so ohne weiteres, wie meine andern unterthänigen Schwestern, überlassen. // Da schneidet er sich aber“18, verkündete die Ex-Baronesse großsprecherisch, und man wundert sich, weshalb sie den „General“ so ausführlich in ihre Familienangelegenheiten einweihte. Aber sie fühlte sich stark, weil der Mann an ihrer Seite sie aufforderte für ihr Recht zu kämpfen. Marx plädierte natürlich für Gleichberechtigung und daraus resultierende Gleichbehandlung der Frau, wenn es um das Erbe seiner Angetrauten ging und der Kontrahent ein preußischer Minister war. Jenny zeigte sich bei Engels auch gespannt, wie der Bruder sich zu ihren „leisen Anfragen“ verhalten würde: „Ich bin begierig auf die Antwort. Wir könnten jetzt sehr leicht bei dem jetzigen Zustand in Berlin Skandal machen. Aus Rücksicht für meine Mutter wollen wir aber noch vor Anfang etwas sachte auftreten.“19 Grundlage dieser vollmundigen Ankündigung war die große Empörung bei der Bevölkerung in Berlin über die Umstände eines Duells, bei dem der Generalpolizeidirektor Hinckeldey am 10. März 1856 ums Leben gekommen war.