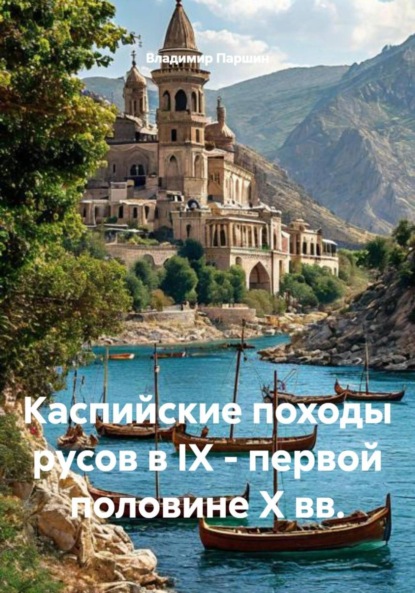

Каспийские походы русов в IX – первой половине Х вв.

- -

- 100%

- +

Каспийские походы русов в IX – первой половине X вв.

Предыстория.

Относительно походов русов на Каспий в IX – первой половине X вв. у историков нет единого мнения об их количестве и датах. Основная проблема заключается в том, что ни в одном из имеющихся описаний походов не говорится, откуда русы приходили. Поэтому не ясно, какое политическое образование они представляли. Источниками сведений о походах являются сочинения арабских и персидских авторов.

Поскольку начинается все в IX в., то сделаем в него погружение. Начнем с Прикаспия.

В истории отмечается, что в IX столетии начинается процесс упадка Арабского халифата. Политическая стабильность халифата начала ухудшаться из-за множества династических споров и восстаний, а также роста влияния местных правителей и властителей. Халифат, обладавший ранее централизованной властью, начал распадаться на множество самостоятельных государств. Это привело к потере единства и контроля обширных территорий. Одной из причин упадка халифата стали внутренние конфликты – шиитские и суннитские. Первым сигналом для борьбы за независимость стало восстание аль-Хуразми в середине IX в., которое привело к образованию самостоятельного государства в Египте. После ослабления Аббасидского халифата в IX веке на территории Азербайджана, Ирана и Средней Азии образуются независимые государственные объединения.

На территории Азербайджана образуются государства: Ширваншахов (правящая династия Мазъядидов с 861 по 1027 гг. и др.), Саджидов (879–930 гг.), Раввадидов (879-1054 гг.). На западном Прикаспии все большую роль начинает играть государство Ширваншахов, которое просуществовало до середины XVI века. Согласно [4]: «Границами Ширвана при арабах на севере были юго-восточные отроги Кавказских гор, на юго-западе река Кура, отделяющая его от Арана и Мугана, с северо-запада река Ганых (Алазань), с востока Каспийское море.» Через Каспий и по рекам Кура и Риони товары из Китая доставляли к побережью Черного моря и отправляли дальше – в Византию. Другое государство – Саджидов. Основатель династии Саджидов Абу-с-Садж Дивдад – одним из наиболее опытных и смелых военачальников Халифата. За оказанные халифату услуги Саджидам была пожалована одна из самых больших и богатых провинций – область Азербайджан с территорией от Ани и Двины на западе до Каспийского моря на востоке, от Занджана на юге до Дербента на севере. Столицей государства Саджидов был город Марага (889–901 гг.). С конца IX в. началась чеканка монет с именем сына Абу Саджа Дивдада – Мухуммада ибн Абу Саджа (889–901 гг.). Государство Раввадидов – мусульманское, правители по происхождению арабы-йеменцы,которые были переселены мз Йемена халифом ал-Мансуром в 758-м году. Основатель династии Мухаммад б. Хусайн ар-Раввади. Династия контролировала почти весь Южный Азербайджан. Эта область, где сельское хозяйство не нуждалось в искусственном орошении. Столичный город Тебриз.

На территории Восточного Ирана в 821 году в Хорасане образовался наследственный эмират Тахиридов. Тахириды правили Хорасаном, не деля власть ни с кем с 821 по 873 гг., но номинально оставались вассалом Аббасидского халифата. В 873 году в ходе народного восстания против Тахиридов к власти пришла династия Саффаридов. В период (888–907 гг.) в Хорасане установилась власть Саманидов (правление Исмаила Самани).

На юго-востоке Ирана правит династия Саффаридов (861-1003 гг.). Основатель династии – Якуб ибн Лейс ас-Саффар. Столица – Зарандж. Он работал медником (саффар), откуда пошло название династии. В 861 г. он стал эмиром Систана. К 873 году отнял у Тахиридов Хорасан и Тохаристан. В 875 году двинулся на Багдад против халифа аль-Мутамида, но потерпел поражение, после чего удержал лишь Систан и Хорасан.

Эти государства вели не только оборонительные войны с многочисленными внешними врагами, но и междоусобные войны.

С конца IX в. в событиях на Каспии начали принимать участие русы. Но это были не первые сообщения о них в документах IX века. Первым важным сообщением о русах является сообщение Бертинских анналов под 839 годом о послах народа «rhos». Существует версия, что это были посланцы каганата, локализуемого на территории салтово-маяцкой археологической культуры. Согласно концепции Д.Т. Березовца (Про iм'я носив салтiвськоi культури) и его последователей Д.Л. Талиса (Топонимы с корнем Рос) и Е.С. Галкиной (Тайны русского каганата), «восточные авторы знали население салтовской культуры под именем русов. … русы арабских и персидских авторов жили между Доном и Северским Донцом и на побережье Азовского моря.» И это сообщение Бертинских анналов может свидетельствовать о начале противоборства данного каганата с хазарским. Население т.н. «русского» каганата не было единым этносом. Об этом свидетельствует три обрядово-погребальные традиции (кремация, катакомбная и ямная ингумации). Для борьбы с «русским» каганатом хазарами были использованы мадьяры (венгры). В итоге, согласно А.М. Голубеву [13], отмечается «масштабная миграция всего населения из Среднего и Верхнего Подонцовья в регион Поволжья–Прикамья. … Маркерами пути движения салтовского населения в северо-восточном направлении выступают следующие комплексы: Воробъевское погребение, Алексеевский клад (вероятно, кремационное погребение), погребения возле разъезда Немчанка и на 116 км. … Миграция в обратном направлении – на Запад, началась не позднее 861 г., когда мадьяры уже фиксируются в Крыму.» Население Таврии, Приазовья и Таманского полуострова в это время оставалось на месте.

В 860 г. становится известно о нападении на Константинополь, о чем свидетельствуют, прежде всего, гомилии Константинопольского Патриарха Фотия. Очевидно, что это не русы с Дона-Донца, а т.н. причерноморские «росы». Византинист В.Г. Васильевский [11] отмечал: «Грубость военных обычаев, морские набеги на Византию, близость мест проживания – все это накрепко роднит тавров и понтийских росов». В 860/861 г., сразу после этого нападения, состоялась миссия Константина Философа. Согласно Жития Кирилла и Мефодия, Константин Философ сначала прибыл в Таврию, а затем сел на корабль и «направился в Хазарию к Меотскому озеру» и далее – к Каспийским воротам Кавказских гор (Дербентскому проходу). Сообщается, что он крестил 200 человек (крестились не все), а каган освободил по просьбе Константина то ли 20, то ли 200 пленных греков. Очевидно, что освободить пленных мог тот, у кого они были в плену – росы. Ряд исследователей (В.И. Ламанский, А.В. Карташев, Л.А. Лебедев, Е.С. Галкина) считают, что миссия была не к хазарскому кагану, а кагану росов, земли которого были рядом с Хазарией (салтовские земли).

Представляется интересной т. зр Русской Православной Церкви [Шумило С. О «хазарской миссии» и Фотиевом Крещении Руси. pravoslavie. ru.]: «В рассматриваемой теме немаловажную роль играет вопрос о месте локализации Руси, совершившей поход 860 года. В житии святого Кирилла (Константина Философа) отмечается, что он с братом крестил язычников … Совершенно очевидно, что от святого Кирилла крестились тогда не хазарские, а какие-то другие племена, … которые до этого долгое время пребывали в тесном военно-политическом союзе с Хазарией и только по ошибке, по старой памяти были названы позднейшими авторами жития святого Кирилла «хазарами». … Византия, по старой традиции, могла рассматривать русов как подданных хазарского кагана, т.е. «рабов». Поэтому не удивительно, что после их набега в 860 году на Константинополь греки не только продолжают считать их «хазарами», но и направляют посольство к хазарскому кагану, где выясняют политический статус «неведомой» им Руси. Лишь после того, как в Итиле была подтверждена информация, что Русь не является данником Хазарии, греческая дипломатическая миссия могла начать переговоры с языческим князем (каганом) русов, что и нашло свое частичное отображение в агиографических сказаниях о святом Кирилле (Константине Философе).»

В документе с названием «Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii» (Описание городов и областей к северу от Дуная) [32], получившим название “Баварский Географ” и датируемым IX в. (часть исследователей датирует 1-ой половиной, другая часть – 2-ой половиной IX в.), упоминаются «Caziri ciuitates C. Ruzzi.» (Кациры, 100 городов. Руссы.). Кациры – всеми определяются как хазары. Согласно этому документу, русы локализуются рядом с хазарами. Такой локации вновь отвечают только салтовские русы\росы.

Хронология каспийских походов.

Поход IX века.

В конце IX в., согласно ибн Исфандийару [2], имеем первый поход русов на южный Каспий и нападение на г. Абаскун в Табаристане (современный северный Иран). Судя по сообщению, это был военный налет: «во время Хасана [ибн] Зайда Алида, когда русы прибыли в Абаскун и вели войну, а Хасан ибн Зайд отправил войско и всех их перебил.» Точная дата события не указана, а время правления Хасана было с 864 по 6 января 884 гг.

Поскольку не сообщается, откуда пришли русы, сколько было кораблей и нападавших, а также слишком широк возможный интервал нападения, ряд исследователей [6;12; 14] выражали сомнение в достоверности данного сообщения. Попробуем разобраться с этим.

Прежде всего попытаемся объективно сузить интервал нападения русов.

В 864 году в городах Руян, Калар и Чалус вспыхнуло восстание. Восставшие призвали Хасана возглавить их и заключили союз с соседними дейлемитами. Хасан, принявший тронное имя аль-Даи ила-ль-Хакк («Тот, кто призывает к истине»), был признан эмиром частью местного населения и даже заручился поддержкой Джустанидского царя Дайлама Вахсудана ибн Марзубана. Согласно (Фр. Буль. Аль-Хасан ибн Зайд ибн Мухаммад. «Новая энциклопедия ислама»), аль-Хасану постоянно приходилось защищаться от нападений со всех сторон, и его не раз изгоняли из страны (в 865, 869 и 874 гг.). В таких случаях он всегда находил поддержку в Дайламе.

За пределами Табаристана ему удалось присоединить к своим территориям Горган (В.Маделунг. Алиды. Encyclopaedia Iranica). Город, впервые завоёванный в 253/867 году, несколько раз переходил из рук в руки, но в конце концов оказался под его властью, и в последние годы его правления городом управлял его брат Мухаммад. По мнению Л.Н. Гумилева [16;17]: «В 872 г. вождь восставших шиитов Табаристана Хасан вторгся в Гурган и завоевал его, а потом захватил богатые города Казвин и Рей (Тегеран). Хазарские иудеи сразу лишились и удобного караванного пути …». Востоковед И.Г. Коновалова [25] отмечает, что «Хазария остро нуждалась в союзнике для противостояния все усиливавшимся мусульманским государствам Прикаспия.» Ожидать помощи в восстановлении функционирования международных опорных пунктов (Гурган, Казвин и Рей) со стороны прибрежные государств не приходилось. Поэтому Хазария должна была искать себе союзника на море и таким союзником стали русы. В течение нескольких лет Хасаном удерживались и другие города – Казвин (865–868 гг.), Кумис (873–879 гг.). В борьбе за контроль над Хорасаном в 878-879 г. Хасан потерпел поражение от Абу Талхи Мансура ибн Шаркаба.

Т. о., для борьбы с русами остается интервал 879 – 883 годы.

Согласно [20], сохранились монеты, которые чеканились в период правления Хасана ибн Зайда. На реверсе этих монет помещена круговая надпись, содержащая следующее изречение из Корана: «Дозволено (воевать с неверными) тем, которые сражаются за то, что потерпели обиду, и Аллах в состоянии даровать им эту победу». По мнению А.А. Куника и Б.А. Дорна, эта надпись имеет прямое отношение к нападению русов на Абаскун. Эти монеты чеканились в Джурджане только в период с 880 по 883 г., т.е. прекратилась чеканка со смертью Хасана ибн Зайда 6 января 884 г. Очевидно, что начать чеканку монет могли только после победы над русами.

Значит нападение русов и их разгром могли состояться в 879-880 году.

Но есть одна странность. Мас’уди общался с жителями южного побережья Каспия, но не сообщает об этих событиях. И.Г. Коновалова [25] считает, что: «информаторы [Мас’уди – прим. авт.] просто не знали об имевшем локальный характер набеге русов на Абаскун, произошедшем полвека назад или даже раньше.» Сомнительно, чтобы в памяти народа остались события 913-914 г., но начисто выветрились события немногим более 30 лет раннее.

На мой взгляд, возможен другой вариант. Получив такое сообщение, сам Мас’уди, как решающее звено в фильтрации сообщений, мог принять решение, что тот, кто сообщал об этом, путает даты. Ведь он признает, что и сам точно не помнит дату событий 913-914 г.: «это было после 300 (гиджры), только от меня ускользнуло определение года». Значит с его точки зрения и его источник мог спутать даты.

При всех изложенных условиях сообщение ибн Исфандийара можно принять как достоверное.

Попытаемся уточнить сезонное время нападения, исходя из условий навигации на нижней Волге и Каспии. Но для этого сначала надо понять, откуда приходили эти русы к Волге.

Некоторые исследователи утверждают, что это были киевские русы. Состояние киевских предместий в конце IX в. приведено в Приложении «Киевские предместья в конце IX века». В итоге рассмотрения имеем выводы: район экономически не развит; участок Днепра ниже Чернигова не принимает никакого участия в международной торговле; не кому было здесь организовывать поход на Каспий.

А ниже – пороги. Описание порогов применительно к XVIII в. (полноводный век) дано в [49]. При подготовке монографии Д.И. Яворницкий использовал два уникальных рукописных плана – «План реки Днепра с разделением островов 1780 года» премьер-майора Егора Арапова и «Атлас Днепра 1786 года» вице-адмирала П.И. Пущина. Т.е. Д.И. Яворницкий основывался на информации, хотя и для полноводного века, но, когда на Днепре не было никаких водохранилищ и прочих технических устройств.

Днепровские пороги «суть кристаллическія породы, пересѣкающія подъ угломъ все русло рѣки Днѣпра въ девяти мѣстахъ на протяженіи шестидесяти пяти слишкомъ верстъ отъ лѣваго притока Днѣпра, рѣки Самары, внизъ. … это – рядъ постепенно понижающихся уступовъ, состоящихъ изъ гранитныхъ камней, брошенныхъ поперекъ русла рѣки въ нѣсколько рядовъ или лавъ, на довольно большомъ другъ отъ друга разстояніи, то лежащихъ подъ водой, то въ уровень, то надъ уровнемъ ея. … Каждый изъ пороговъ непремѣнно пересѣкаетъ рѣку отъ одного берега къ другому и тянется въ длину или лишь нѣсколько шаговъ, или даже болѣе, чѣмъ версту. … Отъ пороговъ надо отличать заборы. Заборами называютъ тѣ же гряды дикихъ гранитныхъ скалъ, разбросанныхъ по руслу Днѣпра, какъ и гряды пороговъ, но только не пересѣкающія рѣку сплошь отъ одного берега къ другому, а занимающія часть ея, по преимуществу съ праваго берега. … Всѣхъ заборъ, болѣе или менѣе значительныхъ, считается въ настоящее время девяносто одна. … Кромѣ пороговъ и заборъ, надо отличать еще въ Днѣпрѣ камни или скалы, то отдѣльно торчащіе среди Днѣпра и у его береговъ, то цѣлыми группами возвышающіеся между пороговъ и заборъ. Подобныхъ камней неисчислимое множество на Днѣпрѣ. … изъ множества ихъ достойны вниманія слѣдующіе сто двадцать …». А ведь это описывается Днепр в полноводный век, а не в самый сухой период. Скорость течения на свободной от порогов части реки -1,5 м/с, а на порожистой части – 4 м/с.

О способе прохождения порогов писал Константин VII в трактате «Об управлении империей», но уже при повышении уровня вод в середине Х в. В [49] отмечается, что «подобный способъ переправы черезъ пороги не всегда былъ возможенъ: суда, да и то небольшія, могли идти черезъ пороги только въ полую воду весной, лѣтомъ же, также какъ и осенью, пороги дѣлались совершенно непроходимы. Поэтому всѣ суда, шедшія по Днѣпру сверху внизъ въ лѣтнее время, всегда останавливались у пороговъ; тутъ съ нихъ снимали товары и везли семьдесятъ верстъ сухимъ путемъ до крѣпости Александровской, стоявшей у устья рѣки Сухой-Московки, и тутъ погружали на новыя суда, плывшія безпрепятственно до самаго устья Днѣпра.»

Даже в XIX веке (полноводный век) на европейской части России пороги по сложности распределялись в следующем порядке: Днепровские пороги – самые сложные. По мнению инженера-гидролога Н.И. Максимовича (1855-1928 гг.) пройти их было невозможно. На втором месте – Мстинские, на третьем – Двинские (Западная Двина) пороги. А в IX в., когда уровень воды был на 3-4 м ниже современного, говорить о прохождении по воде Днепровских порогов не приходится.

Но и это не все проблемы для киевлян того времени. Присутствие мадьяр отмечено: в Субботцах (Кропивницкий р-н), Коробчино (Новоукраинский р-н), Волосское (Днепровский р-н), Манвеловка (Синельниковский р-н), Твердохлебы (Полтавской обл.). Самое северное древне-венгерское захоронение в Поднепровье было обнаружено у с. Бабичи (Каневский р-н). Мадьяры проводили регулярные набеги на соседей и продавали своих пленников византийским работорговцам в черноморском порту Керчь в обмен на парчу, шерсть и другие товары. По оценкам польского историка Д. Колоджейчика, в год в Крым в среднем попадали около 10 000 славянских пленников.

Отдельно надо отметить, что археология не находит следов христианства в Среднем Поднепровье в IX в., а ведь патриарх Фотий говорил (в 867 г.) о крещении нападавшего народа.

Но, что самое убедительное – о Каспийских походах, в т. ч. на Абаскун, ничего не известно киевским летописцам. Значит вывод только один – среднеднепровские (киевские) русы не имели к ним никакого отношения.

Остаются только салтовские русы. Вероятно, разгром «русского» каганата привел не только к миграции (по А.М. Голубеву), но и расколу между общностями бывшего каганата. Поэтому на мой взгляд, росы северного Причерноморья – Приазовья, имеющие суда класса «река-море», могли стать опорой хазар на Каспии. В этом случае логично и решение хазар (по Л.Н. Гумилеву) «правительство не завело собственного флота»), т.к. не требовалось тратить средства на его содержание.

Для того, чтобы попасть в Волгу салтовским русам требовалось пройти переволоку Дон-Волга. Этот волок был не там, где часто указывают на максимальное сближение Дона и Волги в 70 км. На мой взгляд, путь шел по илистому дну исчезнувших речек Карповка и Червленая. Максимальное сближение Червленой и Волги составляло ок. 12-15 км. После спада весеннего разлива Волги суда могли протаскивать по этим речкам и оставшемуся илистому грунту после ухода волжской воды. Известен старый проект 1877 г. инженера Гамалицкого соединения рек Дон – Карповка – Червлёная – Сарпа – Волга.

Вот как считает украинский историк О.Б. Бубенок (Особенности функционирования Волго-Донской переволоки в хазарское время. Журнал Фронтирных Исследований. 2020 №4): «русы использовали один из левых притоков Дона и тянули корабли по одной из рек, чтобы значительно сократить расстояние сухопутного волока. Они могли использовать эти небольшие речки в обоих направлениях, мелководье не было преградой. Если двигаться с юга на север по Дону, то можно попасть в устья следующих речек: Червленая (Карповка), Сакарка, Тишанка, Иловля и др. (рис.). … Расстояния от истоков упомянутых речек до главного русла Волги составляют около 20 км – вместо предполагаемых 60 км.»

Особенность устья всех рек – нанос песка с верхних отделов течения и обмеление устьевых проток, т.е. проток, по которым необходимо выйти в море (и вернуться обратно). В хазарское время (точнее в VIII – начало Х вв.) уровень Каспия был достаточно низок (-32,0 м). Л.Н. Гумилев [16] писал: «археологические находки позволили уточнить абсолютную хронологию колебаний уровня Каспийского моря и образования протоков дельты Волги. Таким образом, удалось добиться органического сочетания исторической географии с палеогеографией и археологией. … На абсолютной отметке минус 32 м, т.е. на 4 м ниже современного уровня, обнаружена береговая линия, прослеживающаяся вдоль побережья Дагестана и у северного Мангышлака. Факты низкого стояния уровня Каспия отмечены еще Л.С. Бергом … Веские доказательства низких стояний Каспия в I тыс. н.э. привели Б.А. Аполлов и А.В. Шнитников. Некоторые уточнения удалось внести нам путем исследования подводной части Дербентской стены, сооруженной в VI веке Хосроем Ануширваном и до сих пор не описанной. … Стена простирается от берега в глубь моря на 300 ми заканчивается развалинами башни, сложенной в цоколе крупными тесаными камнями, уложенными непосредственно на скальное основание. Цокольная часть башни находится на глубине 5,5, т.е. на абсолютной отметке минус 33,5 м. По архитектуре морской конец стены являлся прямым продолжением наземного. … В VI-IX веках, когда Каспийское море стояло на абсолютной отметке минус 32 м, были обнажены огромные площади, покрытые растительностью. Очевидно, эти просторы позволяли хазарам прокормить свой скот и ловить рыбу в протоках и мелком море у берега.»

Согласно [10]: «Маршрут судов мог слагаться следующим образом: миновав устьевое взморье, корабли проходили по протоке Болда, мимо Семибугров и поднимались вверх по течению, входили в протоку Прямая Болда и, следуя по ней в западном направлении, корабли выходили к Волге. Наверняка и на островах каспийского мелководья хазары устраивали заставы, где имелись лоцманы способные встретить и проводить торговцев через густые тростниковые крепи до столичного центра. … Волжская Хазария представляла собой огромную таможенную заставу, запиравшую путь по Волге.» Т.е. в VIII – начале Х вв. там, где сейчас видим море (в дельте Волги), было несколько тысяч км суши, прорезанной речками. При этом не каждая речка подходила под категорию устьевой протоки. В разное историческое время устьевые протоки менялись [10]. Значит здесь должна была осуществляться функция лоции по устьевой протоке среди множества островов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.