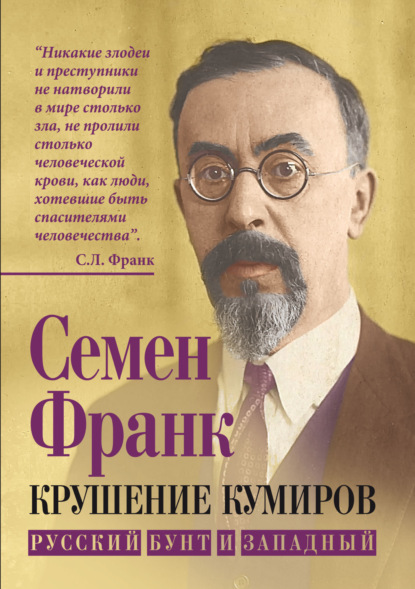

Грозный час России. Предчувствие национальной катастрофы

- -

- 100%

- +

© ООО «Издательство Родина», 2025

Вместо предисловия

(Воспоминания Максима Горького о Леониде Андрееве)

Весною 1898 г. я прочитал в Московской газете «Курьер» рассказ «Бергамот и Гараська» – пасхальный рассказ обычного типа; направленный к сердцу праздничного читателя, он еще раз напоминал, что человеку доступно – иногда, при некоторых особых условиях, – чувство великодушия, и что порою враги становятся друзьями, хотя и ненадолго, – скажем на день.

Со времен «Шинели» Гоголя русские литераторы написали, вероятно, несколько сотен или даже тысячи таких нарочито трогательных рассказов; – вокруг великолепных цветов подлинной русской литературы они являются одуванчиками, которые, якобы, должны украсить нищенскую жизнь больной и жёсткой русской души.

Но от этого рассказа на меня повеяло крепким дуновением таланта, который чем-то напомнил мне Помяловского, а кроме того в тоне рассказа чувствовалась скрытая автором умненькая улыбочка недоверия к факту, – улыбочка эта легко примиряла с неизбежным, вынужденным сентиментализмом «пасхальной» и «рождественской» литературы.

Я написал автору несколько строк по поводу рассказа и получил от Л. Андреева забавный ответ; – оригинальным почерком, полупечатными буквами он писал весёлые, смешные слова и среди них особенно подчеркнуто выделился незатейливый, но скептический афоризм:

«Сытому быть великодушным столь же приятно, как пить кофе после обеда».

С этого началось мое заочное знакомство с Леонидом Николаевичем Андреевым. Летом я прочитал еще несколько маленьких рассказов его и фельетонов Джемса Линч, наблюдая, как быстро и смело развивается своеобразный талант нового писателя.

Осенью, проездом в Крым, в Москве, на Курском вокзале, кто-то познакомил меня с Л. Андреевым. Одетый в старенькое пальто-тулупчик, в мохнатой бараньей шапке набекрень, он напоминал молодого актера украинской труппы. Красивое лицо его показалось мне малоподвижным, но пристальный взгляд темных глаз светился той улыбкой, которая так хорошо сияла в его рассказах и фельетонах. Не помню его слов, но они были необычны, и необычен был строй возбужденной речи. Говорил он торопливо, глуховатым, бухающим голосом, простужено кашляя, немножко захлебываясь словами и однообразно размахивая рукой, – точно дирижировал. Мне показалось, что это здоровый, незёмно веселый человек, способный жить, посмеиваясь над невзгодами бытия. Его возбуждение было приятно.

– Будемте друзьями! – говорил он, пожимая мою руку.

Я тоже был радостно возбужден.

* * *Зимою, на пути из Крыма в Нижний, я остановился в Москве, и там наши отношения быстро приняли характер сердечной дружбы.

Я видел, что этот человек плохо знает действительность, мало интересуется ею, – тем более удивлял он меня силой своей интуиции, плодовитостью фантазии, цепкостью воображений. Достаточно было одной фразы, а иногда – только меткого слова, чтобы он, схватив ничтожное данное ему, тотчас развил его в картину, анекдот, характер, рассказ.

– Что такое С.? – спрашивает он об одном литераторе, довольно популярном в ту пору.

– Тигр из мехового магазина.

Он смеется и, понизив голос, точно сообщая тайну, торопливо говорит:

– А – знаете – надо написать человека, который убедил себя, что он – герой, эдакий разрушитель всего сущего и даже сам себе страшен, – вот как! Все ему верят, – так хорошо он обманул сам себя. Но где-то в своем уголке, – в настоящей жизни, он – просто жалкое ничтожество, боится жены или даже кошки.

Нанизывая слово за словом на стержень гибкой мысли, он легко и весело создавал всегда что-то неожиданное, своеобразное.

Ладонь одной руки у него была пробита пулей, пальцы скрючены, – я спросил его: как это случилось?

– Экивок юношеского романтизма – ответил он. – Вы сами знаете, – человек, который не пробовал убить себя, – дешево стоит.

Он сел на диван вплоть ко мне и прекрасно рассказал о том, как однажды, будучи подростком, бросился под товарный поезд, но, к счастью, угодил вдоль рельс, и поезд промчался над ним, только оглушив его.

В рассказе было что-то неясное, недействительное, но он украсил его изумительно ярким описанием ощущений человека, над которым с железным грохотом двигаются тысячепудовые тяжести. Это было знакомо и мне, – мальчишкой лет десяти я ложился под балластный поезд, соперничая в смелости с товарищами, – один из них, сын стрелочника, делал это особенно хладнокровно.

Леонид Андреев в молодости.

Леонид Андреев родился 9 [21] августа 1871 года в Орле. Его отец был землемером, мать – дочь польского помещика; в семье было шестеро детей.

Юношеская впечатлительность и развитое воображение несколько раз побуждали его на безрассудные поступки: в возрасте 17 лет решил испытать силу воли и лёг между рельсов перед приближающимся паровозом, но остался невредим. В 1894 году Андреев пытался покончить жизнь самоубийством после любовной неудачи, однако выжил, получив порок сердца.

Забава эта почти безопасна, если топка локомотива достаточно высоко поднята и если поезд идет на подъем, а не под уклон, – тогда сцепления вагонов туго натянуты и не могут ударить вас или, зацепив, потащить по шпалам, несколько секунд переживаешь жуткое чувство, стараясь прильнуть к земле насколько возможно плотнее и едва побеждая напряжением всей воли страстное желание пошевелиться, поднять голову. Чувствуешь, что поток железа и дерева, проносясь над тобою, отрывает тебя от земли, хочет увлечь куда-то, а грохот и скрежет железа раздается как будто в костях у тебя. Потом, когда поезд пройдет, с минуту и более лежишь на земле, не в силах подняться, кажется, что ты плывешь вслед поезда, а тело твое как будто бесконечно вытягивается, растет, становится легким, воздушным и – вот сейчас полетишь над землей. Это очень приятно чувствовать.

– Что влекло нас к такой нелепой забаве? – спросил Л. Н.

Я сказал, что, может быть, мы испытывали силу нашей воли, противопоставляя механическому движению огромных масс сознательную неподвижность ничтожного нашего тела.

– Нет, – возразил он, – это слишком мудрено, не по-детски.

Напомнив ему, как дети «мнут зыбку» – качаются на упругом льду только что замерзшего пруда или затона реки, я сказал, что опасные забавы вообще нравятся детям.

Он помолчал, закурил папиросу и, тотчас бросив ее, посмотрел прищуренными глазами в темный угол комнаты.

– Нет, это, должно быть, не так. Почти все дети боятся темноты… Кто-то сказал:

Есть наслаждение в боюИ бездны мрачной на краю.но – это «красное словцо», не больше. Я думаю как-то иначе, только не могу понять – как?

И вдруг встрепенулся весь, как бы обожжен внутренним огнем.

– Следует написать рассказ о человеке, который всю жизнь, – безумно страдая, – искал истину, и вот она явилась пред ним, но он закрыл глаза, заткнул уши и сказал: «Не хочу тебя, даже если ты прекрасна, потому что жизнь моя, муки мои – зажгли в душе ненависть к тебе». Как вы думаете?

Мне эта тема не понравилась; он вздохнул, говоря:

– Да, сначала нужно ответить, где есть истина – в человеке или вне его? По-вашему – в человеке?

И засмеялся:

– Тогда это очень плохо, очень ничтожно…

* * *Не было почти ни одного факта, ни одного вопроса, на которые мы с Л.Н. смотрели бы одинаково, но бесчисленные разноречия не мешали нам – целые годы – относиться друг к другу с тем напряжением интереса и внимания, которое не часто является результатом долголетней дружбы. Беседовали мы неутомимо, помню – однажды просидели непрерывно более двадцати часов, выпив несколько самоваров чая, – Леонид поглощал его в неимоверном количестве.

Он был удивительно интересный собеседник, неистощимый, остроумный. Хотя его мысль и обнаруживала всегда упрямое стремление заглядывать в наиболее темные углы души, но – легкая, капризно своеобычная, она свободно отливалась в формы юмора и гротеска. В товарищеской беседе он умел пользоваться юмором гибко и красиво, но в рассказах терял – к сожалению – эту способность, редкую для русского.

Обладая фантазией живой и чуткой, он был ленив; гораздо больше любил говорить о литературе, чем делать ее. Ему было почти недоступно наслаждение ночной подвижнической работы в тишине и одиночестве над белым, чистым листом бумаги; он плохо ценил радость покрывать этот лист узором слов.

– Пишу я трудно, – сознавался он. – Перья кажутся мне неудобными, процесс письма – слишком медленным и даже унижающим. Мысли у меня мечутся точно галки на пожаре, я скоро устаю ловить их и строить в необходимый порядок. И бывает так: я написал слово – паутина, вдруг, почему-то, вспоминается геометрия, алгебра и учитель Орловской гимназии – человек, разумеется, – тупой. Он часто вспоминал слова какого-то философа: «Истинная мудрость – спокойна». Но я знаю, что лучшие люди мира мучительно беспокойны. К черту спокойную мудрость! А что же на ее место? Красоту? Да здравствует! Однако, хотя я не видел Венеру в оригинале, – на снимках она кажется мне довольно глупой бабой. И вообще – красивое всегда несколько глуповато, например – павлин, борзая собака, женщина.

* * *Казалось бы, что он, равнодушный к фактам действительности, скептик в отношении к разуму и воле человека, – не должен был увлекаться дидактикой, учительством, неизбежным для того, кому действительность знакома – излишне хорошо. Но первые же наши беседы ясно указывали, что этот человек, обладая всеми свойствами превосходного художника, – хочет встать в позу мыслителя и философа. Это казалось мне опасным, почти безнадежным, главным образом потому, что запас его знаний был странно беден. И всегда чувствовалось, что он как бы ощущает около себя невидимого врага, – напряженно спорит с кем-то, хочет кого-то побороть.

Читать Л.Н. не любил и, сам являясь делателем книги – творцом чуда, – относился к старым книгам недоверчиво и небрежно.

– Для тебя книга – фетиш, как для дикаря, – говорил он мне. – Это потому, что ты не протирал своих штанов на скамьях гимназии, не соприкасался науке университетской. А для меня Илиада, Пушкин и все прочее замусолено слюною учителей, проституировано геморроидальными чиновниками. «Горе от ума» – скучно так же, как задачник Евтушевского. «Капитанская дочка» надоела, как барышня с Тверского бульвара.

Я слишком часто слышал эти обычные слова о влиянии школы на отношение к литературе, и они давно уже звучали для меня неубедительно, – в них чувствовался предрассудок, рожденный русской ленью. Гораздо более индивидуально рисовал Л. Андреев, как рецензии и критические очерки газет мнут и портят книги, говоря о них языком хроники уличных происшествий.

– Это – мельницы, они перемалывают Шекспира, Библию – все, что хочешь, – в пыль пошлости. Однажды я читал газетную статью о Дон-Кихоте и вдруг с ужасом вижу, что Дон-Кихот – знакомый мне старичок, управляющий Казенной Палатой, у него быль хронический насморк и любовница, девушка из кондитерской, он называл ее – Милли, а в действительности – на бульварах – ее звали Сонька Пузырь…

Но относясь к знанию и книге беззаботно, небрежно, а иногда – враждебно, он постоянно и живо интересовался тем, что я читаю. Однажды, увидав у меня в комнате «Московской гостиницы» книгу Алексея Остроумова о Синезии, епископе Птолемаиды, спросил удивленно:

– Это зачем тебе?

Я рассказал ему о странном епископе-полуязычнике и прочитал несколько строк из его сочинения «Похвала плешивости». «Что может быть плешивее, что божественнее сферы»?

Это патетическое восклицание потомка Геркулеса вызвало у Леонида припадок бешеного смеха, но тотчас же, стирая слезы с глаз и все еще улыбаясь, он сказал:

– Знаешь, – это превосходная тема для рассказа о неверующем, который, желая испытать глупость верующих, надевает на себя маску святости, живет подвижником, проповедует новое учение о Боге – очень глупое, – добивается любви и поклонения тысяч, а потом говорит ученикам и последователям своим: «Все это – чепуха». Но для них вера необходима, и они убивают его.

Я был поражен его словами; дело в том, что у Синезия есть такая мысль:

«Если бы мне сказали, что епископ должен разделять мнения народа, то я открыл бы пред всеми, кто я есть. Ибо что может быть общего между чернью и философией? Божественная истина должна быть скрытой, народ же имеет нужду в другом».

Но эту мысль я не сообщил Андрееву и не успел сказать ему о необычной позиции некрещеного язычника-философа в роли епископа христианской церкви. Когда же я сказал ему об этом, он, торжествуя и смеясь, воскликнул:

– «Вот видишь, – не всегда надо читать для того, чтобы знать и понимать».

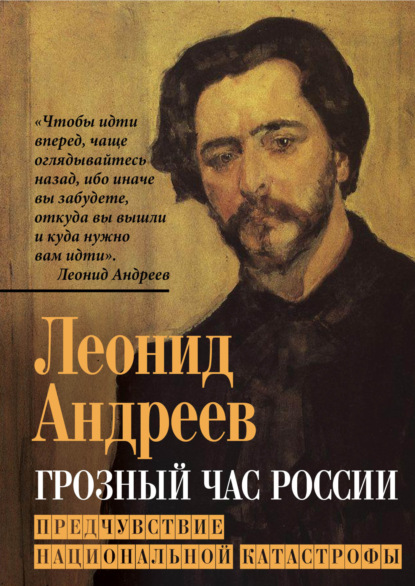

Портрет Л. Н. Андреева работы И.Е. Репина.

Окончив гимназию, Андреев поступил на юридический факультет Петербургского университета; после смерти отца материальное положение его семьи ухудшилось, а сам Андреев начал злоупотреблять алкоголем. В Петербурге пробовал писать свои первые рассказы, однако из редакции, как Андреев вспоминает в своих мемуарах, их вернули со смехом.

Отчисленный за неуплату, он поступил на юридический факультет Московского университета. В Москве, по словам самого Андреева: «материально жилось лучше: помогали товарищи и комитет». В 1897 году Леонид Андреев начинает свою журналистскую деятельность, но настоящая слава пришла к нему после издания рассказа «Жили-были».

* * *

Леонид Николаевич был талантлив по природе своей, органически талантлив, его интуиция была изумительно чутка. Во всем, что касалось темных сторон жизни, противоречий в душе человека, брожений в области инстинктов, – он был жутко догадлив. Пример с епископом Синезием – не единичен, я могу привести десяток подобных.

Так, беседуя с ним о различных искателях незыблемой веры, я рассказал ему содержание рукописной «Исповеди» священника Аполлова, – об одном из произведений безвестных мучеников мысли, которые вызвали к жизни «Исповедь» Льва Толстого. Рассказывал о моих личных наблюдениях над людьми догмата, – они часто являются добровольными пленниками слепой, жесткой веры и тем более фактически защищают истинность ее, чем мучительнее сомневаются в ней.

Андреев задумался, медленно помешивая ложкой в стакане чая, потом сказал, усмехаясь:

– Странно мне, что ты понимаешь это, – говоришь ты как атеист, а думаешь как верующие. Если ты умрешь раньше меня, я напишу на камне могилы твоей: «Призывая поклоняться разуму, он тайно издевался над немощью его».

А через две-три минуты, наваливаясь на меня плечом, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками темных глаз, говорил вполголоса:

– Я напишу о попе, увидишь! Это, брат, я хорошо напишу!

И, грозя пальцем кому-то, крепко потирая висок, улыбался.

– Завтра еду домой и – начинаю! Даже первая фраза есть: «Среди людей он был одинок, ибо соприкасался великой тайне»…

На другой же день он уехал в Москву, а через неделю – не более – писал мне, что работает над попом, и работа идет легко, «как на лыжах». Так всегда он хватал на лету все, что отвечало потребности его духа в соприкосновении к наиболее острым и мучительным тайнам жизни.

* * *Шумный успех первой книги насытил его молодой радостью. Он приехал в Нижний ко мне веселый, в новеньком костюме табачного цвета, грудь туго накрахмаленной рубашки была украшена дьявольски-пестрым галстуком, а на ногах – желтые ботинки.

– Искал палевые перчатки, но какая-то леди в магазине на Кузнецком напугала меня, что палевые уже не в моде. Подозреваю, что она – соврала, наверное дорожит свободой сердца своего и боялась убедиться, сколь я неотразим в палевых перчатках. Но по секрету скажу тебе, что все это великолепие – неудобно, и рубашка гораздо лучше.

И вдруг, обняв меня за плечи, сказал:

– Знаешь – мне хочется гимн написать, еще не вижу – кому или чему, но обязательно – гимн! Что-нибудь шиллеровское, а? Эдакое густое, звучное – бомм!

Я пошутил над ним.

– Что же! – весело воскликнул он. – Ведь у Екклесиаста правильно сказано: «Даже и плохонькая жизнь лучше хорошей смерти». Хотя там что-то не так, а – о льве и собаке: «В домашнем обиходе плохая собака полезнее хорошего льва». А – как ты думаешь: Иов мог читать книгу Екклесиаста?

Упоенный вином радости, он мечтал о поездке по Волге на хорошем пароходе, о путешествии пешком по Крыму.

– И тебя потащу, а то ты окончательно замуруешь себя в этих кирпичах, – говорил он, указывая на книги.

Его радость напоминала оживленное благополучие ребенка, который слишком долго голодал, а теперь думает, что навсегда сыт.

Сидели на широком диване в маленькой комнате, пили красное вино, Андреев взял с полки тетрадь стихов:

– Можно?

И стал читать вслух:

Медных сосен колонны,Моря звон монотонный.Это Крым? А вот я не умею писать стихи, да и желания нет. Я больше всего люблю баллады, вообще:

Я люблю все то, что ново,Романтично, бестолково,Как поэтПрежних лет.Это поют в оперетке – «Зеленый остров», кажется,

И вздыхают деревья,Как без рифмы стихи.Это мне нравится. Но – скажи – зачем ты пишешь стихи? Это так не идет к тебе. Все-таки стихи – искусственное дело, как хочешь.

Потом сочиняли пародии на Скитальца:

Возьму я большое поленоВ могучую руку моюИ всех – до седьмого колена —Я вас перебью!И пуще того огорошу —Ура! Тррепещите! Я рад. —Казбеком вам в головы брошу,Низвергну на вас Арарат!Он хохотал, неистощимо придумывая милые смешные глупости, но вдруг, наклонясь ко мне, со стаканом вина в руке, заговорил не громко и серьезно:

– Недавно я прочитал забавный анекдот: в каком-то английском городе стоит памятник Роберту Бёрнсу – поэту. Надписи на памятнике – кому он поставлен, нет. У подножия его – мальчик, торгует газетами. Подошел к нему какой-то писатель и говорит: «Я куплю у тебя номер газеты, если ты скажешь – чья это статуя?» «Роберта Бёрнса» – ответил мальчик. «Прекрасно! Теперь – я куплю у тебя все твои газеты, но скажи мне: за что поставили памятник Роберту Бёрнсу?» Мальчик ответил: «За то, что он умер». Как это нравится тебе?

Мне это не очень нравилось, – меня всегда тяжко тревожили резкие и быстрые колебания настроений Леонида.

* * *Слава не была для него только «яркой заплатой на ветхом рубище певца», – он хотел её много, жадно и не скрывал этого. Он говорил:

– Еще четырнадцати лет я сказал себе, что буду знаменит, или – не стоит жить. Я не боюсь сказать тебе, что все сделанное до меня не кажется мне лучше того, что я сам могу сделать. Если ты сочтешь мои слова самонадеянностью, ты – ошибешься. Нет, видишь ли, это должно быть основным убеждением каждого, кто не хочет ставить себя в безличные ряды миллионов людей. Именно убеждение в своей исключительности должно – и может – служить источником творческой силы. Сначала скажем самим себе: мы не таковы, как все другие, потом уже легко будет доказать это и всем другим.

– Одним словом, – ты ребенок, который не хочет питаться грудью кормилицы…

– Именно: я хочу молока только души моей. Человеку необходимы любовь и внимание или – страх пред ним. Это понимают даже мужики, надевая на себя личины колдунов. Счастливее всех те, кого любят со страхом, как любили Наполеона.

– Ты читал его «Записки»?

– Нет. Это – не нужно мне.

Он подмигнул, усмехаясь:

– Я тоже веду дневник и знаю, как это делается. Записки, исповеди и все подобное – испражнения души, отравленной плохою пищей.

Он любил такие изречения и, когда они удавались ему, искренно радовался. Несмотря на его тяготение к пессимизму, в нем жило нечто неискоренимо детское, – например ребячливо наивное хвастовство словесной ловкостью, которой он пользовался гораздо лучше в беседе, чем на бумаге.

Однажды я рассказывал ему о женщине, которая до такой степени гордилась своей «честной» жизнью, так была озабочена убедить всех и каждого в своей неприступности, что все окружающие ее, издыхая от тоски, или стремглав бежали прочь от сего образца добродетели, или же ненавидели ее до судорог.

Андреев слушал, смеялся и вдруг сказал:

– Я – женщина честная, мне не к чему ногти чистить – так?

Этими словами он почти совершенно точно определил характер и даже привычки человека, о котором я говорил, – женщина была небрежна к себе. Я сказал ему это, он очень обрадовался и детски-искренно стал хвастаться.

– Я, брат, иногда сам удивляюсь, до чего ловко и метко умею двумя, тремя словами поймать самое существо факта или характера.

И произнес длинную речь в похвалу себе. Но – умница – понял, что это немножко смешно и кончил свою тираду юмористическим шаржем.

– Со временем я так разовью мои гениальные способности, что буду одним словом определять смысл целой жизни человека, нации, эпохи…

Но все-таки критическое отношение к самому себе у него было развито не особенно сильно, и это порою весьма портило его работу и жизнь.

* * *Я думаю, что в каждом из нас живут и борются зародыши нескольких личностей, – спорят между собою до поры, пока не разовьется в борьбе зародыш наиболее сильный или умеющий наилучше приспособиться к разнообразным давлениям впечатлений, которые формируют окончательный духовный облик человека, создавая из него более или менее целостную психическую особь.

Леонид Николаевич странно и мучительно резко для себя раскалывался надвое: – на одной и той же неделе он мог петь миру – «Осанна»! и провозглашать ему – «Анафема»!

Это не было внешним противоречием между основами характера и навыками или требованиями профессии, – нет, в обоих случаях он чувствовал одинаково искренно. И, чем более громко он возглашал «Осанна»! – тем более сильным эхом раздавалась – «Анафема»!

Он говорил:

– Ненавижу субъектов, которые не ходят по солнечной стороне улицы из боязни, что у них загорит лицо или выцветет пиджак, – ненавижу всех, кто из побуждений догматических препятствует свободной, капризной игре своего внутреннего «я».

Однажды он написал довольно едкий фельетон о людях теневой стороны, а вслед за этим – по поводу смерти Эмиля Золя от угара – хорошо полемизировал с интеллигентски-варварским аскетизмом, довольно обычным в ту пору. Но, беседуя со мною по поводу этой полемики, неожиданно заявил:

– А все-таки, знаешь, собеседник-то мой более последователен, чем я: писатель должен жить как бездомный бродяга. Яхта Мопассана – нелепость!

Он – не шутил. Мы поспорили, я утверждал: чем разнообразнее потребности человека, чем более жаден он к радостям жизни, – хотя бы и маленьким, тем быстрей развивается культура тела и духа. Он возражал: нет, прав Толстой, культура – мусор, она только искажает свободный рост души.

– «Привязанность к вещам» – говорил он – это фетишизм дикарей, идолопоклонство. Не сотвори себе кумира, иначе ты погань, – вот истина! Сегодня сделай книгу, завтра – машину, вчера ты сделал сапог и уже забыл о нем. Нам нужно учиться забывать.

А я говорил: необходимо помнить, что каждая вещь – воплощение духа человеческого, и часто внутренняя ценность вещи значительнее человека.

– Это поклонение мертвой материи, – кричал он.

– В ней воплощена бессмертная мысль.

– Что такое мысль? Она двулична и отвратительна своим бессилием…

Спорили мы все чаще, все напряженнее. Наиболее острым пунктом наших разногласий было отношение к мысли.

Для меня – мысль источник всего сущего, из мысли возникло все видимое и чувствуемое человеком; даже в сознании своего бессилия разрешить «проклятые вопросы» мысль величественна и благородна.

Я чувствую себя живущим в атмосфере мысли и, видя, как много создано ею великого и величественного, – верю, что ее бессилие – временно. Может быть, я романтизирую и преувеличиваю творческую силу мысли, но это так естественно в России, где нет духовного синтеза, в стране язычески чувственной, чудовищно жестокой.

Леонид Николаевич воспринимал мысль как «злую шутку дьявола над человеком»; она казалась ему лживой и враждебной. Увлекая человека к пропастям необъяснимых тайн, она обманывает его, оставляя в мучительном и бессильном одиночестве пред тайнами, а сама – гаснет.

Столь же непримиримо расходились во взглядах на человека, источник мысли, горнило ее. Для меня человек всегда победитель, даже и смертельно раненый, умирающий. Прекрасно его стремление к самопознанию и познанию природы, и хотя жизнь его мучительна, – он все более расширяет пределы ее, создавая мыслью своей мудрую науку, чудесное искусство. Я чувствовал, что искренно и действительно люблю человека – и того, который сейчас живет и действует рядом со мною, и того, умного, доброго, сильного, который явится когда-то в будущем. Андрееву человек представлялся духовно нищим; сплетенный из непримиримых противоречий инстинкта и интеллекта, он навсегда лишен возможности достичь какой-либо внутренней гармонии. Все дела его «суета сует», тлен и самообман. А главное, он – раб смерти и всю жизнь ходит на цепи ее.