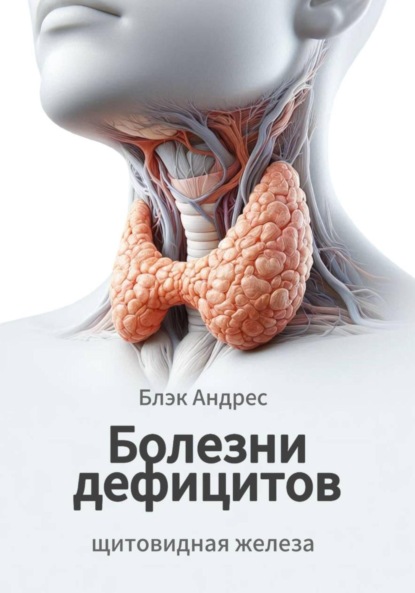

Болезни дефицитов. Щитовидная железа

- -

- 100%

- +

Потенциал к восстановлению: может ли щитовидная железа регенерировать?

В отличие от нервных клеток или клеток сердечной мышцы, которые имеют крайне ограниченную способность к регенерации, щитовидная железа обладает определённой пластичностью. Её ткань можно сравнить с эмбриональной – она сохраняет потенциал к росту и изменению своего объёма в ответ на потребности организма. Но как именно это происходит и каковы реальные границы этого процесса?

Строительные блоки: из чего состоит щитовидная железа

Чтобы понять, что нужно для её восстановления, нужно заглянуть внутрь. Основная структурная и функциональная единица щитовидной железы – это фолликул. Каждый фолликул представляет собой микроскопический шарик, стенки которого образованы одним слоем клеток – тироцитов. Именно эти клетки и являются главными «работниками»: они захватывают йод из крови, синтезируют белок тиреоглобулин и производят гормоны Т4 и Т3.

Внутри фолликула находится полость, заполненная коллоидом – густым гелеобразным веществом, которое служит резервуаром для тиреоглобулина, предшественника гормонов. Между фолликулами расположены парафолликулярные С-клетки, отвечающие за выработку кальцитонина.

Таким образом, рост и восстановление щитовидной железы – это, по сути, процесс увеличения количества и размера этих фолликулов, то есть размножения и активности тироцитов.

Двигатели роста: что стимулирует восстановление железы?

Способность щитовидной железы менять свой объём – научно доказанный факт. Этот процесс регулируется сложными сигналами, главным из которых является тиреотропный гормон (ТТГ) гипофиза.

Стимуляция ТТГ. Когда организму не хватает тиреоидных гормонов (например, при дефиците йода), гипофиз увеличивает выброс ТТГ. Этот гормон – не просто команда «работать!». Он является прямым стимулятором роста для тироцитов. Под его воздействием отдельные клетки (тироциты) увеличиваются в размерах (гипертрофия), клетки начинают активно делиться, увеличивая своё количество (гиперплазия), усиливается кровоснабжение железы, чтобы обеспечить её всем необходимым для роста и синтеза.

Именно так формируется зоб – компенсаторное увеличение щитовидной железы, цель которого – любыми средствами, даже за счёт роста, захватить больше йода и произвести больше гормонов.

Что нужно для роста: «стройматериалы» для щитовидной железы

Белок – это основа жизни, и для построения новой ткани щитовидной железы он критически важен. Но одних лишь кирпичей недостаточно – нужны рабочие, инструменты и энергия. Восстановление – это не мгновенный процесс. Если причина дисфункции – дефицит питательных веществ, то в первые недели происходит только восполнение дефицита микроэлементов и аминокислот в крови и тканях. Через 1-3 месяца – стабилизация синтеза тиреоглобулина и гормонов, первые признаки улучшения самочувствия. Для значительного изменения объёма железы (например, уменьшения зоба на фоне приёма йода) могут потребоваться месяцы постоянной и полноценной поддержки (6-12 месяцев и больше).

Несмотря на свой потенциал, щитовидная железа не бессмертна. Её способность к регенерации имеет пределы.

Узловые образования. Длительная стимуляция ТТГ может привести не к равномерному восстановлению, а к образованию узлов – участков неконтролируемого роста. Некоторые из них могут стать автономными и бесконтрольно производить гормоны.

Необратимые изменения. Если железа годами находилась в состоянии хронического стресса и дефицита, в её ткани могут произойти фиброзные изменения – замещение рабочей ткани на соединительную, рубцовую. Такую «рубцовую» железу уже невозможно восстановить питанием.

Аутоиммунные атаки. При аутоиммунном тиреоидите (болезни Хашимото) иммунная система целенаправленно разрушает тироциты. В этом случае проблема не в нехватке стройматериалов, а в том, что «стройплощадку» постоянно атакуют. Питание здесь играет вспомогательную, но не восстановительную роль.

Щитовидная железа – удивительный орган, наделённый природной способностью адаптироваться к потребностям организма. Она действительно может увеличиваться и, в определённых пределах, восстанавливаться. Ключ к запуску этого процесса – устранение причины, вызвавшей нарушение (чаще всего, дефицита йода, селена, белка), и обеспечение железы всем спектром необходимых «стройматериалов». Однако этот путь требует терпения (счёт идёт на месяцы) и, что самое важное, должен проходить под контролем специалиста, который сможет оценить исходное состояние железы и отличить ситуацию, когда восстановление возможно, от ситуации, когда оно уже недостижимо.

Тиреоглобулин: молекула-хранилище и основа тиреоидных гормонов

Прежде чем тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3) отправятся в свое путешествие по кровотоку, они должны быть тщательно синтезированы и сохранены. Ключевую роль в этом процессе играет уникальная и крупная молекула – тиреоглобулин. Это не просто белок-предшественник; это высокоорганизованное хранилище, конвейерная линия и буферный резерв всей тиреоидной системы, от работы которого зависит бесперебойное снабжение организма жизненно важными гормонами.

Строение и синтез: создание молекулы-фабрики

Тиреоглобулин – это один из самых крупных и сложных белков в человеческом организме, его молекулярная масса составляет около 660 кДа.

Место производства: синтез тиреоглобулина происходит на рибосомах внутри клеток щитовидной железы – тироцитов. Ген, ответственный за его производство, является одним из самых активных в этих клетках.

Процесс сборки: после синтеза молекула тиреоглобулина проходит сложный процесс «созревания» в эндоплазматическом ретикулуме и аппарате Гольджи, где она приобретает правильную трехмерную структуру. Эта структура критически важна для последующих химических реакций.

Экспорт в хранилище: зрелый тиреоглобулин упаковывается в секреторные везикулы и перемещается к апикальной мембране тироцита, где выбрасывается в полость фолликула – структурной единицы щитовидной железы. Здесь он накапливается в виде гелеобразного вещества – коллоида.

Функции: многообразие ролей одной молекулы

Платформа для синтеза гормонов – это главная функция тиреоглобулина. Он служит готовой платформой, на которой непосредственно происходит сборка гормонов Т3 и Т4. Этот процесс включает два ключевых этапа. Йодирование – фермент тиреопероксидаза окисляет йодиды, что позволяет им присоединиться к молекуле тиреоглобулина. Конденсация – йодированные остатки тирозина внутри самой молекулы тиреоглобулина соединяются друг с другом, образуя готовые молекулы тироксина (Т4) и, в меньшем количестве, трийодтиронина (Т3). Важно отметить, что на этом этапе гормоны остаются химически связанными с тиреоглобулином и неактивны.

Роль долговременного хранилища – щитовидная железа единственная эндокринная железа, которая хранит свои гормоны в таком большом количестве и в течение такого длительного срока. Запасов, связанных с тиреоглобулином в коллоиде, хватает на несколько недель или даже месяцев нормального функционирования организма. Это обеспечивает:

– стабильность, постоянный уровень гормонов в крови, несмотря на колебания в поступлении йода с пищей;

– надежность, быстрый ответ на повышение потребности в гормонах (например, при стрессе или холоде) без необходимости запуска длительного процесса синтеза с нуля.

Буферная система – тиреоглобулин действует как буфер, поглощающий избыток йода при его внезапном поступлении, предотвращая тем самым потенциально вредные эффекты от его избытка.

Регуляция: как контролируется работа тиреоглобулина

Процесс синтеза и использования тиреоглобулина находится под строгим контролем тиреотропного гормона (ТТГ). Когда уровень тиреоидных гормонов в крови падает, гипофиз увеличивает секрецию ТТГ, который стимулирует тироциты:

– захватывать капли коллоида, содержащие тиреоглобулин с «готовыми» гормонами;

– расщеплять тиреоглобулин с помощью лизосомальных ферментов;

– высвобождать свободные Т3 и Т4 в кровоток.

Клиническое значение: тиреоглобулин как маркер

Поскольку тиреоглобулин производится исключительно клетками щитовидной железы, его измерение в крови имеет огромное диагностическое значение.

Онкомаркер – после полного удаления щитовидной железы по поводу рака уровень тиреоглобулина в крови должен упасть до неопределяемого уровня. Его последующее повышение может указывать на рецидив заболевания.

Индекс йодного дефицита – низкий уровень тиреоглобулина у детей отражает недостаточность йода в популяции.

Что необходимо для его эффективного синтеза?

Для производства и нормального функционирования тиреоглобулина необходимы:

– полноценный белок, поскольку тиреоглобулин является белком, для его синтеза необходим постоянный приток всех необходимых аминокислот, особенно тирозина, который составляет основу его структуры и является будущим компонентом гормонов;

– энергия и кофакторы, процесс синтеза требует значительных энергозатрат (АТФ) и наличия витаминов и минералов, обеспечивающих работу ферментативных систем;

– здоровье клетки, любые повреждения тироцитов (воспаление, аутоиммунная атака) напрямую сказываются на качестве и количестве производимого тиреоглобулина.

Тиреоглобулин – это не просто пассивный предшественник, а центральное звено в работе щитовидной железы. Он сочетает в себе роли склада, сборочного цеха и буферной системы, обеспечивая надежность и стабильность тиреоидной функции. Без этой сложной молекулы-матрицы быстрое и адекватное реагирование на меняющиеся потребности организма в тиреоидных гормонах было бы невозможным. Понимание его работы позволяет увидеть, что производство гормонов – это не просто химическая реакция, а тонко организованный внутриклеточный процесс, основанный на принципах запасания и целевого использования ресурсов.

ТРГ и ТТГ: дирижеры тиреоидного оркестра

Чтобы понять, как работает щитовидная железа, необходимо познакомиться с двумя ключевыми фигурами, которые управляют ее деятельностью из глубины нашего мозга. Это ТРГ и ТТГ – гормоны, образующие сложную иерархическую систему, от слаженной работы которой зависит бесперебойное производство тиреоидных гормонов.

ТРГ (Тиреотропин-рилизинг-гормон): верховный главнокомандующий

Представьте себе главный штаб, который отслеживает общую ситуацию на фронте и отдает стратегические приказы. Эту роль выполняет небольшая, но могущественная область в мозге – гипоталамус.

Что это и где производится? ТРГ – это очень короткий пептид, состоящий всего из трех аминокислот (глутаминовой кислоты, гистидина и пролина). Его производят нервные клетки в гипоталамусе. Гипоталамус постоянно мониторит уровень тиреоидных гормонов (Т3 и Т4) в крови. Если его «аналитический центр» обнаруживает, что гормонов стало мало, он выделяет ТРГ. Этот гормон по специальной системе кровеносных сосудов, словно по секретному каналу связи, попадает прямо в гипофиз. Его команда проста и понятна: «Активировать производство ТТГ!».

ТТГ (Тиреотропный гормон): непосредственный начальник фабрики

Получив приказ от гипоталамуса, в дело вступает гипофиз – «главный дирижер эндокринной системы».

Что это и где производится? ТТГ – это уже более сложный белок (гликопротеин), состоящий из двух субъединиц (альфа и бета). Его синтезируют и выделяют специальные клетки в передней доле гипофиза – тиреотропы. ТТГ поступает в общий кровоток и, достигнув щитовидной железы, напрямую управляет ее работой. Он выполняет несколько функций одновременно:

– стимуляция роста: ТТГ заставляет клетки щитовидной железы (тироциты) активнее делиться и увеличиваться в размерах. Это необходимо для увеличения производственных мощностей;

– стимуляция синтеза: он ускоряет захват йода из крови, синтез тиреоглобулина и, в конечном счете, производство гормонов Т3 и Т4;

– стимуляция выделения: ТТГ дает команду на высвобождение готовых гормонов из фолликулов в кровь.

Обратная связь: идеальный контур управления

Эта система уникальна своей саморегуляцией. Как только уровень Т3 и Т4 в крови достигает нужной концентрации, они по принципу отрицательной обратной связи подают сигнал и гипофизу, и гипоталамусу: «Стоп! Гормонов достаточно!». Гипофиз снижает выработку ТТГ, гипоталамус – выработку ТРГ. Активность щитовидной железы плавно снижается до поддерживающего режима. Этот замкнутый цикл (Гипоталамус → ТРГ → Гипофиз → ТТГ → Щитовидная железа → Т3/Т4 → обратно в Гипоталамус и Гипофиз) обеспечивает невероятно точное поддержание гормонального баланса.

Что нужно для их производства: нутритивная поддержка «дирижеров»

Для синтеза ТРГ и ТТГ также необходимы определенные питательные вещества. Как пептид, ТРГ требует для своего построения постоянного притока аминокислот, в частности, гистидина. Также важны цинк и витамин В6, которые выступают кофакторами в процессах синтеза и регуляции нейромедиаторов в гипоталамусе.

Для синтеза ТТГ, этого сложного белка, требуется наличие селена (для активации гормона), йода (косвенно, так как дефицит йода заставляет гипофиз работать на износ, производя все больше ТТГ), а также витамина D, который модулирует чувствительность гипофиза к сигналам.

Явные и скрытые функции системы ТРГ-ТТГ

Регуляция метаболизма – это основная и очевидная задача. Через управление щитовидной железой ТРГ и ТТГ напрямую определяют скорость основного обмена. Поддержание температуры тела – контролируя теплопродукцию, они помогают нам оставаться в тепле. Обеспечение роста и развития – у детей эта система критически важна для нормального физического и умственного развития.

Скрытые и менее очевидные функции.

Влияние на поведение и настроение. ТРГ является не только гормоном, но и нейропептидом. Он оказывает самостоятельное воздействие на центральную нервную систему, обладая антидепрессивным и стимулирующим эффектом. Введение ТРГ может временно улучшать настроение и повышать бодрость, независимо от уровня тиреоидных гормонов.

Регуляция аппетита и пищевого поведения. Гипоталамус, где производится ТРГ, – это также центр голода и насыщения. ТРГ может подавлять аппетит, что является частью сложной системы контроля за потреблением энергии.

Координация стрессового ответа. Система ТРГ-ТТГ тесно взаимодействует с осью гипоталамус-гипофиз-надпочечники, которая управляет выбросом кортизола. При хроническом стрессе это взаимодействие может нарушаться, приводя к сбоям в работе щитовидной железы.

Модуляция работы желудочно-кишечного тракта. В желудке и кишечнике были обнаружены рецепторы к ТРГ, стимуляция которых может влиять на моторику и секрецию, объясняя, почему при болезнях щитовидной железы часто наблюдаются проблемы с пищеварением.

ТРГ и ТТГ – это не просто «передатчики сигналов». Это сложная система управления, которая не только отдает приказы, но и тонко реагирует на потребности всего организма, включая наше настроение, уровень стресса и энергетический баланс. Понимание их работы позволяет увидеть, что щитовидная железа – не самостоятельный игрок, а часть глобальной нейроэндокринной сети, где мозг и железа постоянно ведут безмолвный, но крайне важный диалог, от которого зависит гармония нашего здоровья.

Тироксин (Т4): гормон-предшественник и стратегический запас

В симфонии гормонов щитовидной железы тироксину, или Т4, отведена особая роль. Его часто называют «прогормоном» или «неактивной» формой, но такое определение скрывает его истинное стратегическое значение. Т4 – это не просто пассивный предшественник, а многофункциональный гормон, который обеспечивает стабильность, доступность и целевое использование тиреоидных сигналов в организме.

Строительство молекулы: как и из чего создается Т4

Производство Т4 – это сложный, многоэтапный процесс, требующий точной работы клеток щитовидной железы (тироцитов) и наличия всех «строительных материалов». Основой для молекулы Т4 служит аминокислота тирозин, поступающая с белковой пищей (мясо, рыба, творог). Внутри тироцита тирозин включается в состав крупного белка-предшественника – тиреоглобулина. Параллельно тироциты активно захватывают из крови йод с помощью специального «йодного насоса» (NIS-симпортера). Для этого процесса критически важен фермент тиреопероксидаза. Именно йод придает гормону его уникальную силу. На поверхности тиреоглобулина, внутри фолликула, происходит йодирование молекул тирозина. Две молекулы дийодтирозина соединяются, образуя готовую молекулу тироксина (Т4), которая содержит четыре атома йода (отсюда и название Т4).

Готовый тиреоглобулин, теперь уже несущий в себе молекулы Т4, хранится в коллоиде фолликула в виде стратегического запаса. По команде ТТГ порция этого белка захватывается обратно в тироцит, Т4 освобождается и поступает в кровь.

Транспортировка: путешествие по кровотоку

Попадая в кровь, Т4 не путешествует в одиночку. Поскольку он плохо растворяется в воде, ему требуются «перевозчики» – специальные белки плазмы:

– тироксинсвязывающий глобулин (ТСГ);

– транстиретин (ТТР);

– альбумин.

Более 99,97% всего Т4 в крови связано с этими белками. Это не просто транспорт, это сложная система регуляции. Связанный Т4 представляет собой стабильный, неактивный резерв. Биологическим действием обладает лишь та крошечная свободная фракция (около 0,03%), которая и обозначается как свободный Т4 (FT4). Именно его уровень является наиболее точным показателем функции щитовидной железы.

Незаметные функции тироксина (Т4)

Роль стабильного депо. Главная скрытая роль Т4 – быть надежным резервом. Его период полураспада составляет около 7 дней (у Т3 – всего сутки). Это делает уровень гормона в крови чрезвычайно стабильным, обеспечивая ткани постоянным, предсказуемым фоном тиреоидного сигнала, независимо от кратковременных колебаний.

Система целевой доставки. Не все ткани могут эффективно преобразовывать Т4 в Т3. Некоторые, например, головной мозг и гипофиз, имеют особые ферменты (дейодиназы 2-го типа), которые локально регулируют поступление активного Т3 именно в эти клетки. Таким образом, Т4 служит универсальной валютой, которую органы «обналичивают» по своему усмотрению и в нужном им количестве.

Прямое воздействие на клетки. Новейшие исследования показывают, что Т4 может оказывать и прямое, не зависящее от Т3, воздействие на клетки – например, регулировать работу ионных каналов и активировать специфические сигнальные пути, влияя на их рост и дифференцировку.

Влияние на митохондрии. Т4 напрямую воздействует на «энергетические станции» клеток – митохондрии, увеличивая их количество и активность, что в целом повышает энергетический потенциал всего организма.

Тироксин (Т4) – это не просто «слабая» версия гормона. Это высокостабильная, транспортная форма и стратегический запас, который обеспечивает надежность и гибкость всей тиреоидной системы. Он гарантирует, что каждая клетка организма, в нужный момент и в нужном количестве, получит мощный сигнал в виде Т3. Понимание двойственной природы Т4 – как прогормона и как самостоятельного регулятора – позволяет увидеть истинную сложность и мудрость эндокринной регуляции, где даже «неактивная» форма играет жизненно важную, стратегическую роль.

Трийодтиронин (Т3): главный гормон клеточного метаболизма

Если тироксин (Т4) можно сравнить со стабильным стратегическим резервом, то трийодтиронин (Т3) – это высокоактивная боевая единица, непосредственно управляющая процессами в клетке. Содержащий в своей молекуле три атома йода, этот гормон является основной биологической формой, через которую щитовидная железа реализует свои мощные эффекты. Т3 – это конечный исполнительный сигнал, который превращает тиреоидный потенциал в конкретные физиологические действия.

Происхождение и превращение: путь к активной форме

Т3 обладает уникальным двойственным происхождением, что подчеркивает его важность. Около 20% всего циркулирующего Т3 производится непосредственно в щитовидной железе (прямой синтез) по тому же принципу, что и Т4: путем йодирования и конденсации тирозиновых остатков в молекуле тиреоглобулина. Периферическое преобразование – основной путь. Примерно 80% Т3 создается за пределами щитовидной железы путем ферментативного отщепления одного атома йода от молекулы Т4. Этот процесс, называемый дейодированием, катализируется семейством ферментов – дейодиназ (D1, D2, D3). Дейодиназа 1-го типа (D1) – находится в печени, почках и щитовидной железе, обеспечивает генерацию Т3 для системного кровотока. Дейодиназа 2-го типа (D2) – ключевой фермент, расположенный в головном мозге, гипофизе, бурой жировой ткани и скелетных мышцах, обеспечивает локальную продукцию Т3, напрямую регулируя его уровень внутри конкретных клеток и тканей. Это позволяет, например, мозгу самостоятельно поддерживать постоянный уровень активного гормона, независимо от колебаний Т4 в крови. Дейодиназа 3-го типа (D3) – инактивирующий фермент, превращает Т4 в неактивный реверсивный Т3 (rT3) и Т3 – в неактивный Т2, играя роль «предохранительного клапана» от избытка гормонов.

Транспортировка и свободная фракция

Как и Т4, большая часть Т3 (более 99,5%) связана в крови с транспортными белками – тироксинсвязывающим глобулином (ТСГ), транстиретином и альбумином. Однако доля свободного Т3 (FT3), биологически активной формы, у него несколько выше, чем у Т4. Период полураспада Т3 составляет всего около 24 часов (против 7 дней у Т4), что отражает его высокую метаболическую активность и быструю утилизацию клетками.

Явные и скрытые функции Т3

Т3 – главный стимулятор потребления кислорода и производства тепла. Он активирует процесс термогенеза в бурой жировой ткани и мышцах, помогая поддерживать температуру тела. Напрямую влияет на транскрипцию генов, ответственных за производство структурных белков, обеспечивая нормальный рост и развитие организма, особенно в детском возрасте. Увеличивает частоту и силу сердечных сокращений, повышает чувствительность сердца к катехоламинам (адреналину), регулирует тонус периферических сосудов.

Скрытые и менее очевидные функции.

Прямое митохондриальное действие. Т3 способен напрямую воздействовать на митохондрии, увеличивая их количество, размер и функциональную активность. Он стимулирует синтез компонентов дыхательной цепи, повышая производство АТФ – универсальной энергетической «валюты» клетки.

Нейротрофический эффект в головном мозге. Помимо общего влияния на развитие ЦНС, Т3 играет ключевую роль в синаптической пластичности – способности нейронов изменять силу связей. Он регулирует экспрессию генов, связанных с формированием миелиновой оболочки и нейромедиаторным обменом, влияя на когнитивные функции, память и настроение.

Модуляция метаболизма глюкозы и липидов. Т3 усиливает глюконеогенез и гликогенолиз в печени, повышая уровень глюкозы в крови. Одновременно он активирует липолиз – расщепление жиров в жировой ткани, обеспечивая организм альтернативным источником энергии.

Регуляция клеточной пролиферации и апоптоза. Т3 контролирует баланс между делением клеток и их программируемой гибелью. Это критически важно для процессов регенерации тканей, эмбрионального развития и предотвращения онкогенеза.

Влияние на репродуктивную систему. Т3 модулирует чувствительность тканей к половым гормонам, влияя на менструальный цикл у женщин и сперматогенез у мужчин.

Трийодтиронин (Т3) – это не просто «более сильная» версия Т4. Это главный исполнительный гормон, который напрямую связывает команды щитовидной железы с внутриклеточными машинами, производящими энергию. Его двойственное происхождение (центральное и локальное) обеспечивает гибкость и точность тиреоидной регуляции. Т3 управляет не только скоростью метаболизма, но и качеством энергетических процессов, здоровьем митохондрий, работой мозга и самой судьбой клеток. Понимание его роли позволяет увидеть, что истинная сила щитовидной железы раскрывается именно через Т3 – молекулу, которая превращает гормональный сигнал в саму жизнь клетки.

Реверсивный Т3: тайный регулятор метаболизма в тени своего брата

В истории о гормонах щитовидной железы есть не только главные герои – Т4 и Т3, – но и загадочный антигерой, чья роль долгое время оставалась недооцененной. Это реверсивный Т3 (rT3), молекула-близнец активного Т3, которая, однако, обладает совершенно иными, чаще тормозящими, свойствами. Понимание его природы – это ключ к разгадке многих случаев «скрытого гипотиреоза», когда анализы на ТТГ и Т4 в норме, а человек чувствует себя истощенным и замерзшим.