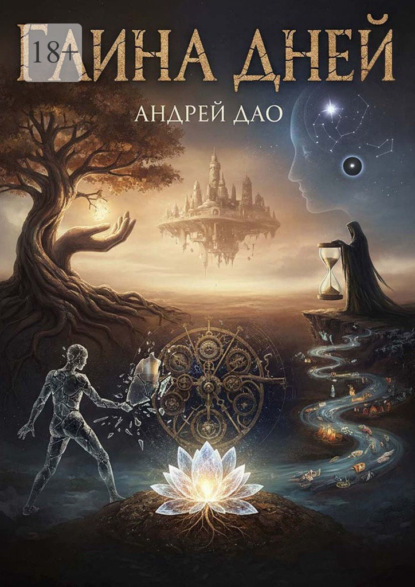

Глина дней

- -

- 100%

- +

© Андрей Дао, 2025

ISBN 978-5-0068-3434-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Дорогой читатель.

Возьми эту книгу. Не спеши. Даже не открывай пока. Почувствуй её вес. Тяжесть, что таит в себе не просто бумагу и типографскую краску, а сгусток спрессованного времени, чужой боли, давно отзвеневших восторгов, невысказанных признаний. Вдохни её запах. Это не просто запах – это дыхание. Горьковатая пыль заброшенных чердаков и степных дорог, сладковатый аромат старого дерева, выжженный солнцем камень, прохлада мрамора и тёплый, живой, едва уловимый дух человеческой души. Это не сборник рассказов. Это дверь. Распахнутая в иное измерение бытия, где внешнее – лишь бледная тень внутреннего, где каждый миг, каждый жест, каждый вздох отлит из чистого, неразбавленного чувства, обнажён до последнего нерва. Здесь всё становится знаком, символом, частью великой и безмолвной мистерии, имя которой – жизнь. Ты переступишь этот порог – и окажешься в пространстве, где время течёт иначе. Оно замедляет свой бег, чтобы ты успел ощутить бархатистое тепло щеки новорождённого, которой касается шершавая, прожившая девяносто зим ладонь. Чтобы ты услышал не звук, а тишину между двумя ударами сердца – того, кто только начинает свой путь, и того, кто уже готовится его завершить. Это миг вне времени, диалог между закатом и рассветом, убедительное свидетельство того, что жизнь сильнее забвения. Ты почувствуешь на собственной коже иссушающий зной бескрайней степи, беспощадную жажду, что сводит горло в судорожный спазм. Увидишь миражи – не как обман зрения, а как крик души, материализующийся в призраках утраченного рая. Хрустальный звон падающей капли в колодце, которого нет. Прохладную тень стены, что растворяется в мареве туманного восхода. И леденящую пустоту, что настигнет тебя вслед за исчезновением надежды. Это не пейзаж. Это панорама твоей собственной тоски. Ты заглянешь в зеркало – и оно не ответит тебе привычным отражением. Из глубины стеклянной глазури на тебя посмотрит Двойник. Решительный, уверенный, воплощение всего, чего ты не смог, не посмел, не добился. И ты ощутишь морозный ужас не от его взгляда, а от осознания той бездны, что легла между тобой и твоей же возможной судьбой. Ты будешь бороться не с ним, а с самим собой, отвоёвывая право на свои ошибки, на свою боль, на своё несовершенное, но единственно настоящее лицо. Ты пройдёшь путь странника, что, задыхаясь в тисках предсказуемости, рвёт свои корни в погоне за сиянием чужих горизонтов. Услышишь гулкое эхо своих шагов по брусчатке иноземных городов, ощутишь холодную, отторгающую красоту «земли обетованной». И познаешь горькую мудрость прозрения: что главное чудо всегда там, где остался твой старый, отполированный временем порог, где пахнет дождём и печным хлебом, где хранится тепло взгляда, который больше не встретишь. Ты прикоснёшься к ткани мироздания, став свидетелем титанической борьбы – не бога и человека, но самой Первородной Мысли, разрывающей одиночество небытия великим стоном творения. Поймёшь, что страдание – не проклятие, а плата. Плата за право чувствовать, за право любить, за право быть частью этого яростного, совершенного, бесконечного разлива вселенной. Ты примешь на себя бремя Жнеца, познаешь чудовищную математику вселенского баланса, где добро и зло – лишь две чаши весов, где цена спасения одной жизни – гибель многих других. Ты будешь платить за каждое мгновение, за каждое решение – частицами своей памяти, клетками своей души, пока не поймёшь, что истинный долг – не в слепом повиновении, а в мучительном, испепеляющем понимании этой цены. Ты откажешься от чаши забвения и примешь путь вспять – против течения своей собственной судьбы. Ты заново переживёшь свои падения и взлёты, трусость и предательство, любовь и потери. Не как наблюдатель, а как тот, кто снова и снова идёт на правый бой, чувствует холод стали, впитывает запах страха и крови, чтобы в итоге обрести не покой, но бремя памяти. Чтобы собрать себя по крупицам из тысяч своих воплощений. Это путешествие не для слабых духом. Оно потребует от тебя многого. Твоё внимание. Твоё со-переживание. Твою готовность оставить на этих страницах частицу своего спокойствия и уверенности. Взамен оно предложит тебе не ответы, а вопросы, которые станут частью тебя. Не утешение, а пронзительную, очищающую ясность. Не счастье, а то странное, щемящее, неутолимое чувство, что рождается на стыке великой печали и великой любви к этому несовершенному, такому хрупкому и такому прекрасному миру. Закрой глаза. Прикоснись к корешку. Почувствуй под пальцами лёгкую вибрацию – это стучится в твой мир другая реальность. Это дышит за тонкой бумажной перегородкой чья-то иная судьба. Это ждёт тебя тишина, готовая раскрыть свои тайны. Перелистни страницу. Сделай шаг. Войди в этот общий для всех нас дом, полный света и теней, где каждое слово – это нерв, где каждый образ – это прожитая жизнь. И позволь им прожить теперь тебя. С надеждой на доверие и готовностью разделить с тобой эту дорогу.

Твой неизменный спутник в этом странствии,

Андрей Дао.

Эксперимент

Пространство здесь не имело измерения, а время текло не вперёд, а во все стороны сразу, подобно расплавленному олову, заливая прошлое, настоящее и грядущее единым, непостижимым для смертного ума сиянием. В этой сфере, где понятия «здесь» и «там» утратили всякий смысл, пребывали Они. Сущности, для которых галактики были лишь песчинками на бесконечном берегу, а рождение и смерть звёзд – мерцанием одной и той же свечи.

Их было двое. Условно, ибо форм у них не было, можно было назвать их Первый и Второй. Диалог их был не звуком, не мыслью, а чистой, безоболочной сутью, обменом квинтэссенциями смысла.

– Они до сих пор не видят фундамента, – изрёк Первый, и «речь» его была подобна движению ледника, медленному и неумолимому. – Возводят храмы своим богам, пишут трактаты о морали, слагают оды любви и самопожертвованию. Они гордятся, считая это верхом своей духовности. Слепые кроты, воспевающие свечу, которую никогда не видели.

– А что есть фундамент? – «спросил» Второй. Его присутствие было более подвижным, подобным мерцанию звёздной пыли. В нём читалось любопытство, искренний научный интерес. Он был Младшим Наблюдателем.

– Страх, – прозвучало в ответ, и это слово-понятие прокатилось гулким эхом по всем возможным реальностям, заставив на миг содрогнуться пространство. – Всё прочее – надстройка. Вся их громоздкая, вычурная цивилизация. Всё их искусство, от наскальных рисунков до симфоний, рождено из попытки заткнуть эту дыру, этот вопиющий ужас небытия, который они чувствуют кожей. Их законы – страх перед хаосом, перенесённый на бумагу. Религии – институализированный страх перед смертью и метафизическим одиночеством. Их любовь… – Первый сделал паузу, и в этой паузе ощутилось нечто, похожее на неподдельное сострадание. – Их любовь есть самый изощрённый вид страха. Страх потерять, страх не быть принятым, страх перед пустотой без другого.

– Но разве это плохо? – поинтересовался Второй. – Они научились сублимировать его. Превращать в нечто прекрасное. Это своего рода алхимия духа.

– Это болезнь, – отрезал Первый. – Великая, неизлечимая болезнь под названием «сознание». Страх – её основной симптом и одновременно яд, который не позволяет им выздороветь, то есть вернуться в бездумное, блаженное состояние небытия. Они вечно балансируют на лезвии, сами того не ведая. Вся их так называемая доброта, вся жертвенность – лишь обратная сторона ужаса. Солдат, бросающийся на гранату, делает это не потому, что он добр. Им движет панический страх оказаться трусом в собственных глазах, страх перед лицом товарищей, страх несоответствия тому идеальному образу себя, который он создал. Это тоже эгоизм, доведённый до абсолюта. Матка всего – страх.

Второй помедлил, впитывая эту мысль, проецируя её на бесчисленные миры, за которыми наблюдал.

– Что, если… убрать его? – «голос» прозвучал с оттенком экспериментаторского азарта. – Изъять фундамент. Не менять, не преобразовывать, а именно изъять. Как вынимают стержень из ядерного реактора. Остановить цепную реакцию.

Первый излучил волну, похожую на смех, но в нём не было веселья. Это был смех архитектора, которому предложили построить небоскрёб без несущих балок.

– Они рухнут. Мгновенно. Исчезнет всё, что ты называешь цивилизацией. Останется лишь биологическая масса, движимая простейшими импульсами.

– Или… – настаивал Второй, – или они откроют в себе нечто новое. Нечто подлинное, что было скрыто под этой многовековой коркой ужаса. Что, если за всем этим они просто забыли, каковы на самом деле? Что, если страх не фундамент, а лишь строительные леса? И если их убрать, мы увидим чистое здание духа.

– Рискованно, – заметил Первый. – Леса могут быть единственным, что держит фасад. Ты предлагаешь провести эксперимент над целым видом. Жестокий опыт.

– А разве вся их история – не жестокий эксперимент, который они ставят над собой? – парировал Второй. – Войны, инквизиции, революции… Они сами себя постоянно испытывают на прочность. Мы лишь ускорим процесс. Очистим его от шелухи. Я хочу увидеть то, что останется. Суть. Эссенцию.

Молчание повисло меж ними, густое и весомое. В нём рождалось решение, которое было равносильно концу света или новому творению.

– Хорошо, – наконец, изрёк Первый. – Будет по-твоему. Изымем этот стержень. Остановим болезнь. Посмотрим, что есть человек без своей главной язвы и своей главной движущей силы.

– Да, – согласился Второй, и в его «голосе» звучал уже не азарт, а торжественная, почти священная серьезность. – Уберём страх. Весь. До основанья. А затем…

– А затем мы увидим, – завершил мысль Первый, – смогут ли они построить новый дивный мир, является ли человечность болезнью или нет. Узнаем, что останется от «венца творения», когда с него снимут терновый венец его собственного страха.

Их воля, слившаяся воедино, сфокусировалась. Это было подобно наведению гигантского телескопа, только объективом была сама реальность, а мишенью – глубинная, подсознательная структура каждого человеческого существа. Не было вспышки. Не было грома. Лишь едва уловимое изменение в ткани мироздания, тихий щелчок на метафизическом выключателе.

Готово.

Эксперимент начался.

И проснулись они утром иные. Не обновлёнными, не просветлёнными – опустошёнными. Будто из комнаты, в которой ты прожил всю жизнь, вынесли мебель, все вещи, даже самые потаённые, спрятанные в шкафах. Оставили только голые стены, голый пол, и свет из окна, в котором не отражалось больше ничего, кроме пылинок, кружащихся в пустоте.

И пошло по земле великое восхождение, не соединение с миром, а тишина внутри человека. Та самая, о которой говорили древние мистики как о высшем состоянии благодати, но которую они по ошибке, сдавленные ужасом своего несовершенства, принимали за покой. Это был не покой. Это было небытие при жизни.

Наблюдали за этим Двое с края Вселенной. И ждали.

Оно пришло не как катастрофа, а как облегчение. Словно всё человечество разом вздохнуло полной грудью после тысячелетий каторги, даже не осознавая, что дышало прежде прерывисто и коротко, сдавленное невидимым корсетом. Это было похоже на выздоровление от болезни, о которой не знали, пока она длилась, ибо была она самой жизнью. Люди проснулись и обнаружили, что тяжесть, вечная спутница, та самая, что гнула плечи к земле и заставляла душу ёжиться в ожидании удара, – растаяла. Исчезла. Не стало страха.

Первые мгновения нового мира были подобны первому дню творения – стерильно-чистыми, немыслимо яркими и безжалостно лишёнными содержания. Человек выносил на улицу свое сердце, этот вечно дрожащий комок плоти, настороженный, как зверек, и не находил в привычном мире ни одной зазубрины, ни одного крючка, за который мог бы зацепиться привычный ужас. Солнце светило, но его свет больше не напоминал о быстротечности дня, о неминуемом конце, о том, что всё сущее – тленно. Он просто светил. Птицы пели, но в их песне не слышалось больше щемящей тоски по недостижимому, отголоска потерянного рая – только акустические сигналы. Мир оголился, сбросил с себя все смысловые покровы, все поэтические аллегории, которыми его веками наделял трепетный человеческий дух, и предстал голой, бездушной фактурой.

Исчезновение было тотальным. Пропал не просто страх смерти или наказания. Испарилась сама основа, почва, из которой произрастали все – и низменные, и возвышенные – порывы души. Ибо что есть совесть, как не завуалированный страх перед самим собой, перед судом собственной души, перед призраком того человека, каким ты должен стать? Что есть долг, как не страх обмануть ожидания другого человека, общества, Бога, наконец, того идеального образа, что витает где-то в горних высях? Что есть сама любовь, эта величайшая из человеческих иллюзий, как не сложный коктейль из страха потерять, страха не быть любимым в ответ, страха оказаться недостойным, страха одиночества, что хуже смерти?

Всё это рухнуло в одночасье. И наступила Великая Тишь.

Люди поначалу метались в этой пустоте, как мухи в стеклянной банке, не понимая, что преграды убраны. Муж бросал жену не со скандалом, не со слезами ненависти и боли, а с лёгкостью, с какой сдувают пылинку с рукава. «Ты мне больше не интересна», – говорил он, и в этих словах не было ни жестокости, ни правоты, лишь констатация факта, лишённая всякого смысла, ибо сам интерес, влечение, страсть – были порождениями того же страха: страха не обладать, страха упустить, страха не исчерпать до дна эту чашу. Мать смотрела на плачущего ребёнка и не ощущала в груди того спазмического сжатия, той животной, неуемной тревоги, что заставляет бросаться на помощь, петь колыбельные, прижимать к груди, защищая от всех опасностей мира. Она видела просто красное, кривляющееся лицо и издаваемые им звуки определённой частоты. Всё. Связи рвались не с треском, а с тихим шелестом – так перегнивает последняя нить, удерживающая марионеток в едином спектакле.

Общество, этот колосс на глиняных ногах, сложенный из мириад взаимных страхов, начало оседать, как оплывающая свеча. Исчез страх перед законом. Преступник шёл на дело не с липким потом на спине и не с лихорадочным блеском азарта в глазах, а с безучастным, сосредоточенным лицом бухгалтера, сводящего дебет с кредитом. Он не боялся погони, суда, тюремной камеры. Он просто выполнял действие, логически следующее из его сиюминутного желания. Судья, в свою очередь, выносил приговор, не ведая ни страха перед ошибкой, ни страха перед общественным мнением, ни страха перед Высшим судьёй. Закон превратился в набор никем не соблюдаемых инструкций, в мёртвые буквы на истлевшей бумаге.

Но самое чудовищное происходило в области духа. Рухнула вся культура, всё искусство, вся философия. Ибо зачем писать стихи, если не страшишься невыразимости бытия? Зачем бросать вызов безумию мира на холсте, если не боишься этого безумия и не стремишься его укротить формой и цветом? Зачем мучительно искать истину, если не страшишься лжи и заблуждения? Храмы, музеи, концертные залы опустели не потому, что люди стали атеистами или варварами. Они опустели потому, что сама потребность в трансцендентном, в прекрасном, в сакральном – была вырвана с корнем. Эта потребность жива лишь там, где есть дрожь, трепет, ужас перед бездной незнания и жажда хоть на миг осветить её пламенем духа.

Человечество погрузилось в состояние странной, растительной нирваны. Оно не вымирало. Оно не деградировало в звериную жестокость – для жестокости тоже нужен аффект, нужна страсть, нужен тот же страх, обращённый вовне. Нет. Оно просто существовало. Бесцельно, бесстрастно, бессмысленно.

Прошло несколько лет. Города, лишённые дрожащего напряжения человеческой энергии, начали медленно и величаво разрушаться. Не от войн или катастроф, а от тихого, равнодушного запустения. Трава пробивалась сквозь асфальт, ветер гулял по безлюдным офисным башням, выстужая их до костей. Люди жили теперь малыми группами, добывая пропитание простейшим способом. Они перестали болеть душевными болезнями – неврозами, депрессиями, ибо корень всех этих болезней – страх – был мёртв. Но они перестали и смеяться. Их улыбки, если и появлялись, были подобны гримасе, лишённой всякой внутренней наполненности.

Язык их оскудел, сжался до набора утилитарных команд. Исчезли слова, обозначающие сложные душевные переживания: «тоска», «восторг», «благоговение», «отчаяние», «надежда». За ненадобностью. Исчезли местоимения «я» и «ты» в их глубоком, экзистенциальном смысле, ибо не стало того, кто мог бы сказать «я», испытывая страх перед этим одиночеством, и не стало того, к кому можно было бы обратиться «ты», испытывая страх перед этой встречей и надежду на неё.

Они стали похожи на актёров, разучивших свои роли, но забывших и пьесу, и зрителей, и самих себя. Они двигались, ели, спали, даже иногда размножались, но в их движениях не было ни грации, ни усилия, в их взглядах – ни мысли, ни чувства. Они стали призраками в машине мира, который продолжал работать по инерции.

Один старик, один из немногих, кто ещё смутно помнил «старое время», время Страха, сидел на окраине большого, умирающего города и смотрел на закат. Раньше он был художником. Старик смотрел на багровую, угасающую полосу горизонта и не видел в ней ни трагедии, ни величия. Он видел лишь физическое явление – рассеивание света в атмосфере. И вдруг, откуда-то из самых потаённых глубин его памяти, из того убежища, куда не дотянулась длань Великого Забвения, всплыла строчка, обронённая кем-то давным-давно: «Красота – это обещание счастья».

Он не понимал этих слов. Что такое «красота»? Что такое «обещание»? Что такое «счастье»? Все эти понятия рассыпались в прах, как рассыпается мумия при соприкосновении с воздухом. Но что-то дрогнуло в его бесстрашном сердце. Что-то, похожее на боль. На смутную, невыразимую тоску по чему-то утраченному.

И тогда он осознал. Осознал страшную правду. Тот мир, мир Страха, был миром бесконечного напряжения, боли, борьбы, но он был и миром бесконечной глубины, смысла, творения. Это был мир, где человек был человеком именно потому, что мог бояться. Бояться смерти – и потому любить жизнь. Бояться падения – и потому тянуться к свету. Бояться одиночества – и потому искать другого. Бояться Бога – и потому иметь в душе идеал, пусть и непостижимый.

Страх был тем самым жалом, что заставляло человека двигаться, искать, творить, любить. Он был платой за сознание, за свободу, за саму возможность быть. И, лишившись его, человечество не обрело свободу. Оно потеряло всё. Потеряло саму свою человечность. Стало спокойным, умиротворённым, безболезненным и абсолютно, до самого дна, бессмысленным.

Старик сидел и смотрел на гаснущее небо. Впервые за много лет по щеке скатилась слеза. Но то была не слеза горя или радости. Это была просто слеза. Физиологическая реакция старого организма на усталость. Внутри него была тишина. Тишина могилы, в которой было похоронено целое человечество. И он понял, что эта тишина и есть самый страшный из всех возможных исходов. Не грохот апокалипсиса, а тихий, беззвучный вздох облегчения, за которым последовала вечная, бессмысленная ночь.

Там, где время было не линейкой, а клубком, который можно было разматывать, перематывать и разглядывать сразу со всех сторон, вновь пребывали Они. Излучаемое ими сияние, было теперь иным – не надменным и уверенным, как прежде, а усталым, приглушённым, словно потускневшим от гнёта неудачи.

Молчание длилось бесконечно, но для них равнялось мгновению. Они наблюдали. Видели планету, покрытую зеленеющими руинами. Разглядывали существ, медленно и бесцельно бредущих по её поверхности. Существ, которые когда-то называли себя людьми. Теперь это были просто биологические автоматы высшего порядка, лишённые главного – внутреннего огня, внутренней борьбы, внутренней боли.

– Ну что ж, – нарушил тишину Первый. «Голос» прозвучал плоско, без прежней бездонной глубины. В нём не было упрёка, не было торжества – лишь констатация очевидного, тяжёлого, как бетонная плита, факта. – Опыт завершён. Результаты… налицо. Ты всё ещё веришь, что мы сняли леса и увидели чистое здание духа?

Второй молчал. Сияние его пульсировало робкой, стыдливой грустью. Он вглядывался в помутневшие глаза старика, сидевшего на краю разрушенного города. В этих глазах, мелькнула и погасла та самая, последняя, одинокая слеза. Он видел не человека, а его идеальную, страшную оболочку.

– Они не рухнули, как ты предсказывал, – наконец, произнёс Второй, пытаясь найти хоть какой-то просвет в катастрофе. – Они выжили. Видишь? Они адаптировались.

– Это не жизнь, – отрезал Первый. – Это существование органической материи. Ты сравниваешь алмаз с куском дерьма, заявляя, что дерьмо тоже существует. Да, существует. Но в нём нет ни блеска, ни твердости, ни ценности. Ты убрал не болезнь. Ты вырезал саму душу. Ты лишил их не страха – отнял у них право выбора. Ибо какой выбор может быть у того, кто ничего не боится? Кто не боится упасть, не боится ошибиться, не боится потерять? Выбор лишён смысла, когда за ним не стоит дрожь ответственности.

– Я… я думал, что за страхом скрывается нечто меньшее, – признался Второй, и его «голос» дрогнул от редкостного для таких сущностей чувства – сомнения в себе. – Я думал, страх – это шоры. Что, сняв их, они увидят безграничный луг истинной свободы, некий эдем духа.

– Они увидели пустошь – холодно заметил Первый. – А свобода без выбора, без риска, без того, что можно потерять – это не свобода. Это паралич воли. Ты дал им свободу камня, катящегося с горы. Он свободен падать, но у него нет выбора не падать. Они стали такими камнями. Они не творят. Не любят. Не ненавидят. Они просто… есть. Это самая страшная форма небытия, потому что она имитирует бытие. Это вегетативное состояние всего вида.

Они снова замолчали, созерцая плод своего вмешательства. Картина была ужаснее любого апокалипсиса с огнём и серой. Там была бы энергия, ярость, боль – а значит, и жизнь. Здесь же царила тихая, всепоглощающая смерть при теле.

– Что же мы сотворили? – прошелестела мысль Второго, окрашенная оттенком, похожим на раскаяние.

– Мы поставили эксперимент и получили ответ, – сказал Первый, и в его тоне впервые прозвучала некая усталая мудрость, оплаченная дорогой ценой. – Ответ отрицательный. Человечность – не болезнь. Она – хрупкое равновесие. Тончайшее натяжение струны между зверем и ангелом. А страх есть не яд и не шоры. Это натяжение струны как таковой. Без него нет ни музыки, ни дисгармонии. Лишь беззвучное дерево и проволока.

– Значит, всё тщетно? – в отчаянии спросил Второй. – Вся их история, их искусство, их падения и взлёты? Всё это было лишь побочным продуктом фундаментального несовершенства? Великой иллюзией?

– Нет, – возразил Первый. – Это было реально. Так же реально, как боль от прикосновения к раскалённому металлу. Ты не назовёшь боль иллюзией. Их трагедии, их радости, их любовь – всё это было подлинным, пока длилось. Пока они чувствовали. Мы же не отнимали иллюзию. Мы отняли реальность чувства. Мы лишили мир его трагического, великого, ужасного и прекрасного содержания.

Он помолчал, и следующая мысль прозвучала с неизбежностью приговора.

– Эксперимент провален. Система нежизнеспособна. Её необходимо аннигилировать.

– Уничтожить? – с сомнением переспросил Второй. – Целый мир? Со всеми, кто в нём… существует?

– Существует – не значит живёт, – безжалостно парировал Первый. – Оставить как есть – жестокость большая, чем уничтожение. Это как оставлять тело с мёртвым мозгом на аппарате искусственного жизнеобеспечения на вечные времена. Это бессмысленно и безнравственно. Ошибку надо признать. И её последствия – ликвидировать.

– Но… – попытался возразить Второй, однако не нашёл аргументов. Он смотрел на тихие, безлюдные города, на бредущих по полям без цели существ, и его охватывало беспросветное отчаяние. Он хотел улучшения, прорыва, откровения. А в результате получил музей восковых фигур под открытым небом.

– Придётся начинать всё сначала, – произнёс Первый, и в его «голосе» прозвучала нечеловеческая, божественная усталость. – Хорошо, не аннигилировать, а откатить время. Вернуть всё в точку, предшествующую нашему вмешательству. Вернуть им их страх. Их язву. Их терновый венец.

– Вернуть? – с надеждой переспросил Второй. – Но разве теперь, зная истинную природу их мотивов, они не будут для нас… жалки? Не будут ли их подвиги казаться фарсом, а любовь – биохимической уловкой?

Первый снова издал подобие смеха, но на этот раз в нём была горечь.

– А разве они были для нас другими до этого? Мы всегда знали. Просто теперь… мы знаем это наверняка. Достоверно выяснили, что бывает без этого. И теперь их борьба, их страх, их смех и слёзы – всё это будет казаться не жалким, а… ценным. Хрупким и драгоценным, как единственная свеча в бескрайней, ледяной вселенной. Они имеют право на свою болезнь. И на своё достоинство перед лицом этой болезни.