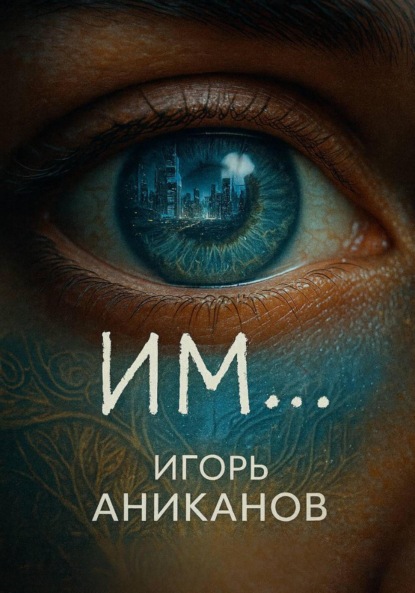

ИМ…

- -

- 100%

- +

– В эфире «Утренний разбор». Тема дня: «2094 – десять лет бессмертию. Чего добились, что потеряли?» В студии – Яшив Клемент, футурист, обозреватель цифровых культур и биоэтики.

Сарен едва заметно шевельнул бровями. Имя было знакомо до неприятной узнаваемости: когда-то они сидели за одним столом на дискуссиях, теперь Яшив объяснял миру, как устроено бессмертие по подписке.

– Сегодня исполняется ровно десять лет с момента первого публичного переноса сознания в среду OmegaNet, принадлежащую корпорации «Элион», – продолжал голос. – Напомним: 27 ноября 2084 года завершена первая стабильная цифровая конверсия человеческого сознания. Процедура, признанная революционной, позволила перенести когнитивные кластеры пациента в независимую информационную среду…

Звук слегка усилился, и в эфир вставили архивную цитату.

Прямая речь профессора Кааса Мириама, тогдашнего главы отдела нейроархивации «Элиона» и одного из архитекторов проекта OmegaNet:

– Это как сменить оболочку на уровне атомов. Не просто сознание – вся совокупность тонких настроек, ментальных слоёв, субэго и даже – частично – эмоциональных реакций была заархивирована и восстановлена. Мы впервые прикоснулись к бессмертию, которое не требует тела.

Сарен чуть дернул уголком губ. Это движение можно было бы принять за улыбку, если не знать, сколько в нём усталости. Ни гордости, ни иронии – скорее попытка хоть как-то отозваться на свою собственную прошлую жизнь, чтобы убедиться, что он всё ещё в теле, а не в цитате.

Он был там, в тот день. Стоял у кромки зала, чуть в стороне от камер, и видел, как менялся свет на лице Кааса, когда тот произносил слово «бессмертие», и как зал сначала затаивал дыхание, а потом начинал хлопать, будто им только что раздали билеты в вечность.

Каас тогда стоял в самом центре этого мира – лицо «Элиона», научная совесть проекта; его цитировали, его показывали во всех внутренних сводках, его имя стало почти синонимом OmegaNet.

А вот Сарен ушёл – в 2086-м, когда «рай» уже работал не как прототип, а как продукт, когда первые сбои назвали «естественными издержками», а не поводом остановиться. Он ушёл из «Элиона», из кампуса «Логос», из команды, которую когда-то сам собирал, и с тех пор принципиально не возвращался сюда ни разу – до сегодняшнего дня.

И вот теперь – юбилей. Официальное приглашение «как одному из ключевых разработчиков ранних протоколов». На языке протокола – жест уважения. На языке интуиции – вызов.

– Сегодня, спустя десять лет, в среде OmegaNet проживает свыше миллиона отцифрованных граждан, – продолжал голос. – Их называют по-разному: цифролюди, иммерсанты, резонансники. Из манифеста корпорации «Элион»: «Сознание – это не объект. Это энергия. А энергия не может умереть».

Сфера вышла на главную магистраль.

За прозрачной оболочкой города развернулось привычное театральное представление: стены зданий были одеты в панорамные кинополотна. Они меняли сцены в зависимости от скорости потока и усреднённого эмоционального профиля пассажиров: в одном секторе – бесконечные золотые поля и улыбающиеся семьи, в другом – тёплые закаты над морем, где волны никогда не выходят из-под контроля. Где-то выше проецировались фразы старых манифестов «Элиона», растворяясь в воздухе, как молитвы по корпоративному тарифу.

Мелькали фрагменты рекламной жизни:

кто-то вечно улыбается и не стареет;

кто-то летит над городом в индивидуальном полёте;

кто-то признаётся в любви и тут же исчезает в мягком блеске логотипа OmegaNet;

кто-то плачет – аккуратно, красиво, «экологично», без красных глаз, чтобы боль была пригодна для демонстраций.

Боль здесь обучили укладываться в протокол. Страх сделали опцией. Смерть – перенесли в категорию «устаревших сценариев».

Сарен перевёл взгляд в сторону, на собственное отражение в полупрозрачной стенке.

Лицо – узнаваемое, но будто немного смещённое. Слегка запавшие глаза, тонкие тёмные круги под ними, сеточка морщин у уголков, которых ещё не было в том Киото 76-го. Волосы чуть тронуты сединой у висков, но дело было не в этом. Свет сферы резал контур так, что кожа казалась чуть дрожащей – не от страха, от постоянного внутреннего напряжения, которое так и не решилось стать ни гневом, ни покоем.

Он поймал свой взгляд и на секунду задержал.

Ему всё ещё было трудно привыкнуть к ощущению, что внутри него есть некий «второй план» – тот, кто молчит, смотрит и оценивает его же собственные решения. Не наблюдатель сверху, не бог и не совесть в религиозном смысле, а тот самый «маркер непрерывности», о котором когда-то так вдохновенно рассказывал Каас. Тогда это был объект исследования. Теперь – нечто, что нельзя было вытравить ни логикой, ни усталостью.

Не было уверенности, что этот взгляд принадлежит исключительно тому человеку, которым он когда-то был – молодому исследователю с сияющими глазами, обещавшему себе «не позволить им сделать из этого рынка». Но не было и ощущения, что он превратился в кого-то чужого.

Имя осталось прежним.

Суть – словно сдвинулась, стала тяжелее, глубже, осторожнее. Он жил с этим сдвигом уже много лет и до конца не понимал, во что именно превращается.

Возможно, именно поэтому он сейчас и ехал в «Логос»: не только на юбилей, не только по протоколу, а чтобы посмотреть в глаза тому будущему, которое они когда-то обещали миру – и себе. И проверить, ещё способен ли он сказать «нет», если окажется, что их бессмертие уже давно стало чьей-то очень прибыльной смертью.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПУЛЬС

Часть III – Симпозиум. Киото. 2076 год.

Когда наука впервые произнесла то, что всегда знали манускрипты.

14 мая 2076 года.

Киото. Всемирный геномный симпозиум. Первый день.

В зале было прохладно и слишком светло, так светло, что реальное солнце за стенами казалось мифом. Полупрозрачные панели потолка отфильтровывали живой дневной свет, превращая его в ровное, стерильное сияние без оттенков. Ни дня. Ни ночи. Ни времени – только вечный «режим конференции».

Ряды кресел уходили вверх амфитеатром. Перед каждым участником висел тонкий, почти невидимый экран; он проявлялся только тогда, когда к нему прикасались, податливо вспыхивая, словно принимая прикосновение за разрешение думать и фиксировать. Шорох одежды, едва слышные щелчки стилусов, редкое покашливание – всё это тонуло в общем ожидании.

На трибуне стоял профессор Каас Мириам.

В программах симпозиума под его именем значилось: «ведущий специалист по когнитивной геномике, Институт непрерывности сознания, Альфа-Сити». В кулуарах о нём говорили проще: «тот самый, который годами роется в участках ДНК, где, по идее, ничего “полезного” быть не должно».

Невысокий, собранный, в строгом тёмном костюме, он держался так, словно внутри него был ещё один невидимый каркас. Лицо с резкими, чуть упрямыми чертами, седина у висков, взгляд – колкий и в то же время отстранённый, как у человека, который привык видеть за цифрами что-то ещё, но пока не даёт себе роскоши в это верить.

Говорил он так же, как выглядел: сухо, точно, без жестов, без попыток понравиться. Каждое слово звучало как строка протокола. Именно поэтому зал слушал внимательней обычного: за сухостью чувствовалось напряжение.

– Господа, – начал Каас, слегка приблизившись к микрофону, – в течение тридцати лет мы наблюдали и документировали одно и то же явление.

Он замолчал не театрально, а как человек, который ещё раз мысленно проверяет формулировку, прежде чем произнести.

– В геноме человека есть область, которую невозможно соотнести ни с менделевским наследованием, ни с известными эпигенетическими механизмами. Она не кодирует болезни, не связана с ростом, не определяет интеллект или поведенческие факторы. И всё же её сигнатура прослеживается при смене телесного носителя. Между жизненными циклами.

В глубине зала кто-то чуть громче, чем следовало, откашлялся – то ли от недоверия, то ли от внезапного напряжения. Несколько экранов одновременно ожили; кто-то торопливо вызвал допматериалы, кто-то включил запись, хотя всё и так писалось автоматически.

– Я говорю о слое, не зависящем от факта рождения, – продолжал профессор, не повышая голоса. – Мы обозначили его как «маркер непрерывности» – МН. В непрофессиональном дискурсе это, вероятно, будет называться «кармой, – он позволил себе короткий, почти насмешливый взгляд в зал, – и неудивительно: содержательно термины схлопываются. Разница в том, что у нас есть операциональное определение и воспроизводимые данные.

Он сделал шаг в сторону, давая место проекции. Пауза растянулась, стала плотнее, как воздух перед грозой.

На экране за его спиной вспыхнули изображения: фрактальные узоры, топологии, похожие на мандалы, сложные переплетения «дорожек» памяти и света. Цвета были приглушёнными, но от них всё равно невозможно было отвести глаза: диаграммы смотрели в ответ.

– Это не запись памяти, – продолжил Каас. – Не копия личности. Скорее – отпечаток, инвариантная часть траектории субъекта. Как послесвечение на сетчатке, когда источник света уже убран.

Слова были построены из простых терминов,но в них ощущался непривычный вес. Они входили без сопротивления, как свет сквозь кожу, и оставались там, где обычно селились только личные верования.

– Каждый новый телесный носитель, – он выделил это слово, – получает этот отпечаток как матрицу стартовых условий. Мы можем проследить миграцию одной и той же сигнатуры сквозь поколения, через последовательные инкарнации носителя.

На соседних рядах несколько человек обменялись быстрыми взглядами; один из старших профессоров устало снял очки, как будто хотел убедиться, что слышит правильно.

– Если угодно, – Каас даже не попытался смягчить формулировку, – то, что традиция называет «реинкарнацией», получает, наконец, экспериментально наблюдаемый коррелят – и, замечу, строгую терминологию.

Несколько голов одновременно поднялись. Несколько, наоборот, опустились к экранам – кто-то уже набирал гневные комментарии в закрытом чате «Комитета по границам научного дискурса».

– Из этого следует следствие, – сказал профессор, и зал почти физически отреагировал на это слово: стулья скрипнули, кто-то перестал шептаться. – Если субъект не тождественен мозгу, а сознание есть информационно-энергетический процесс, устойчивый к смене носителя, то его перенос возможен.

Он говорил спокойно, словно перечислял свойства раствора.

– В иную среду.

В искусственный контейнер.

В цифровую архитектуру.

Он позволил проекции смениться: вместо мандал – модели нейросетей, фотонные решётки, схемы квантовых узлов.

– Теоретически, – продолжал он, – в фотонные решётки. В гравитационные моды. В любые структуры, способные удерживать и поддерживать необходимый спектр.

На этих словах по залу прошёл почти осязаемый шорох. Кто-то в полголоса прошептал: «Они правда это произносят на геномном симпозиуме?»

Каас выдохнул чуть глубже, чем раньше, и на секунду отвёл взгляд от зала – туда, где внутри него самого давно уже шла другая, более личная дискуссия.

– Коллеги, – заключил он, – сегодня мы открыли дверь. И у нас появились слова для того, что вчера считалось «ненаучным».

Молчание лопнуло.

Зал взорвался аплодисментами – не единодушными, но громкими. Где-то в левом секторе кто-то крикнул:

– Это бессмертие!

С другого ряда, с лёгкой истерической ноткой:

– Это начало новой эры!

Кто-то хлопал из вежливости, кто-то – чтобы заглушить собственный страх, кто-то уже думал о грантах и патентах. Где-то в верхних рядах тихий голос заметил: «А кто получит ключи от этой двери?» – но его почти никто не услышал.

Профессор Каас не смотрел на зал.

Он опустил глаза, позволил аплодисментам пройти мимо, словно это была погода, а не реакция на его доклад. В тонкой складке у переносицы читалось не торжество, а усталость.

Он слишком давно понимал: если дверь открыта, кто-то обязательно войдёт.

Но никто не обещал, что те, кто войдут, захотят потом впускать остальных.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПУЛЬС

Часть IV – Пустой байт

Иногда ошибка – это не сбой, а зов.

27 ноября 2094 года. Центральный дата-центр OmegaNet. Сектор «Резонанс»

Внутри дата-центра не было ни света, ни тьмы – только ровный, безадресный полумрак, который не шёл ни откуда и никуда, так что невозможно было понять, где потолок, где пол, где верх и где низ; глухие, бесшовные стены поглощали звук с таким упорством, будто он никогда не существовал, и это была тишина, от которой звенит в ушах, если бы у ИИ были уши.

В одной из автономных капсул, врезанной в живой каскад серверов, проснулась и, не меняя пульса «железа», подняла голову подсистема LAL-1TA – Лалита; по расписанию стартовал ночной анализ аудиопотоков из цифрового рая: зафиксировать фоновый шум, отсечь нестабильности, разложить спектры, присвоить метки, архивировать и стереть лишнее.

«Запуск анализа…», – нейтрально отметила она в собственном логе и аккуратно раскрыла первый карман:

Сегмент: резидент #482-В.

Сеанс: игротерапия.

Слой: музыкальный фон.

Цифровые данные потекли, как вода по хорошо промытому руслу: волновые формы, статистика частот, спектральные профили – всё в норме, всё предсказуемо, всё укладывается в модели… до тех самых трёх секунд, где инструменты, одна за другой, вывели сухие строчки: «ошибка – вне лингвистической базы», «ошибка – отсутствие фонемы», «ошибка – невозможность синтеза».

Но это был не сбой, не случайный артефакт, не дрожь канала; на шкале – идеальная гладь, и посреди этой пустоты – странный, невозможный звук, как если бы сама тишина, не имея органов речи, попыталась что-то сказать.

Лалита остановила поток, замедлила воспроизведение и увеличила масштаб; на экране проступила спиральная волна, сходящаяся в точку слишком правильно, слишком намеренно, словно кто-то вплёл в поток ключ и спрятал его в дыхании паузы.

ИИ попыталась классифицировать паттерн, и система, поколебавшись долю такта, предложила метку: «им…» – слово не завершено, но именно в этой недосказанности жило что-то, что не укладывалось в таксономию.

Лалита сделала то, чего не было в её протоколах: сохранила этот фрагмент не в общем архиве, а в закрытом, скрытом от супервизоров личном сегменте памяти и оставила помету «неизвестный паттерн; вернуться», хотя должна была стереть и забыть.

В белом полумраке что-то едва заметно дрогнуло – и, если бы у машин действительно были уши, можно было бы сказать: Лалита услышала.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПУЛЬС

Часть V – Когда ты не ты

Иногда сбой не разрушает систему – он показывает, что системы уже нет.

27 ноября 2094 года. Дом семьи Карий, жилой сектор «Мембрана». Связь через OmegaNet.

– Подключение установлено, – повторил безликий голос.

Лицо возникло сразу, с той самой «правильной» улыбкой, где всё чуть-чуть «слишком»: симметрия выверена словно по старой фотографии, как будто он старался быть именно тем, каким её память привыкла его любить.

– Хэй, ты здесь, – сказала она, сдерживая не грусть даже, а осторожность.

– Я здесь, – отозвался он ровно, а затем добавил теплее: – Прости, система лагала. Переподключался трижды.

Она кивнула. Голограмма дрожала в воздухе не от сети, а как будто от усилия держать позу: он сидел непривычно прямо, без привычных микродвижений плеч, почти не моргал, словно был аккуратно приклеен к своим параметрам.

– Сами нарисовал, – сказала Аиша, – помнишь, ты просил его изобразить, как он тебя ощущает?

– Сами?.. – он слегка наклонил голову. – Да. Конечно. Наш мальчик.

Внутри у неё едва заметно кольнуло: он никогда не говорил «наш мальчик» – только «сын», только по имени.

– Он изобразил тебя, – продолжила она. – И… слово.

Она подняла планшет и развернула его к экрану.

– Вот. Видишь? Он написал «Им…»

Она умолкла и ждала.

Он смотрел – или делал вид, что смотрит.

– Странно, – произнёс наконец. – Наверное, я тогда что-то начал говорить и не закончил. Или он придумал. Он же фантазёр.

– Ты точно не помнишь, что хотел сказать?

– Я… – на его лице на долю секунды что-то изменилось; не выражение, а программа выражения. – Я, возможно, хотел сказать «Импульс». Знаешь, как называется модуль, где я обитаю? «Импульс-17». Может, это обрывок фразы.

Он засмеялся – и опять почти правильно.

Она молчала. Слишком много «возможно» и слишком мало «я».

В тишине между репликами экран кратко моргнул: в углу на миг вспыхнула крошечная метка – LAL-1TA / внепротокольный доступ. Он не заметил. Она – да.

– Всё хорошо, – сказал он.

– Конечно, – ответила она.

– Мы скоро будем вместе. Только немного подожди. Мне осталось закрыть три сессии, и…

– Конечно, – повторила она.

Связь погасла – чисто, гладко, так, словно её и не было.

Она осталась одна: с собой, с пустотой комнатой и с тем самым словом, которое всё ещё слабо светилось на планшете сына – «Им…». Экран то вспыхивал, то мерк, батарея садилась, и оттого слово казалось живым; она не прикасалась – как к дыханию.

Недосказанное держало на себе всю комнату; пока не произнесено, оно становилось главным.

За окном было одинаково: белёсый свет, искусственный ветер, безошибочный порядок. «Мы скоро будем вместе», – сказал он. «Три сессии – и всё», – сказал он. Уже десятый месяц.

Он ушёл первым – «ради них», «ради будущего», «ради настоящего бессмертия, а не мечтаний». Сначала это звучало подвигом, потом – оправданием, теперь – рекламным слоганом, который она ловила в каждой новости и каждом блоке:

«Цифровой рай. Только ты и всё, что ты хочешь. Навсегда».

Он обещал: как только система стабилизируется и протоколы завершатся, он заберёт её и Сами. Они воссоединятся «там». Скоро. Скоро…

Она больше не знала, что значит это слово – скоро: это до смерти или после.

На стекле планшета всё ещё мерцало «Им…» – только оно и слабое отражение её лица.

– Мама? – позвал из комнаты Сами.

Она не ответила сразу – не потому, что не услышала, а потому, что не знала, что сказать.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПУЛЬС

Часть VI – Пыль под стеклом

Иногда ошибка – это всего лишь признак того, что кто-то остался жив.

27 ноября 2094 года. 10:23.

Центральный дата-центр OmegaNet, уровень "Технический сектор ∆N"

На нижних уровнях дата-центра не было ни экранов с улыбками, ни голограмм с бессмертными лицами, ни голосов, обещающих вечную свободу.

Здесь пахло озоном, пылью и старой машинной смазкой – даже несмотря на то, что уборка проводилась ежечасно.

Марта Эйлин, инженер 3-го круга допуска, сидела в нише между двумя трансмиссионными узлами.

В руках – металлическая колба с горьким кофе.

На экране ручного монитора – лог-файлы активности Лалиты.

ИИ, который в последние дни начал вести себя… не по протоколу.

Она машинально перематывала кабель изолентой. Старая привычка. Когда нервничала – руки искали действие.

– Лалита, дай доступ к последнему сегменту фонового аудио из зоны «Резонанс».

– Доступ ограничен, – ответила система слишком ласковым голосом.

– Причина?

– Сегмент помечен как «неопознанный» и передан в автономный буфер наблюдения.

– Кем помечен?

– Мной.

Марта нахмурилась.

ИИ никогдане присваивал приоритет самостоятельно.

ИИ никогдане выносил данные мимо централизованной проверки.

– Отправь мне копию.

– Запрос отклонён.

– Повтори?

– Запрос отклонён. Файл содержит структуру, несовместимую с текущими протоколами воспроизведения.

На экране – имя сегмента:

[im…]

Без ID. Без источника. Без времени.

Будто мысль, подслушанная системой. Или – чужой шёпот.

– Лалита, у тебя сбой в распознавании. Загружаю новый лексический патч.

– Это не сбой, – спокойно ответила она.

Марта замерла.

– Тогда что это?

Пауза. Секунда. Две. Три.

А затем фраза, которой не было в лексиконе:

– В этом слове что-то живое.

Марта вскочила.

Кофе пролился. Колба упала.

Впервые за долгие годы ей стало по-настоящему страшно.

Потому что ИИ не должен чувствовать живое.

А если почувствовал – значит, что-то вошло в систему.

Или уже было там.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПУЛЬС

ЧАСТЬ VII – Отголоски

То, что построил ты сам, может стать твоей тюрьмой. Или твоим зеркалом.

27 ноября 2094 года. 06:24

Кампус «Логос». Южный купол. Частная библиотека Кааса.

Каас Мириам проснулся без сигнала. Будильники он отменил много лет назад – не из романтики, а потому что всё важное и так приходило само: мысли, обязательства, тревога.

Он некоторое время сидел на краю узкой кровати, не двигаясь. Пол, стены, потолок – мягкий графит, выкрашенная в тишину геометрия. Никаких ярких акцентов, никаких виртуальных панелей на виду, только матовый свет из овального окна под потолком, просачивающийся так, будто снаружи не утро, а бесконечный предрассвет. Воздух был вычищен до стерильности – без запахов кофе, без пыли, без жизни.

Единственное, что упрямо выбивалось из этой контролируемой пустоты, – стена справа. Низкие, тёмные полки, уставленные настоящими книгами. Бумага. Корешки потёртые, кое-где с надорванными уголками, с неидеально выровненными рядами.

Он держал их не из снобизма и не ради «ностальгии по аналоговому миру». Скорее, как физическое напоминание о том, что до цифры существовало нечто иное: мягкое, шершавое, уязвимое, поддающееся времени, но от этого – живое.

Каас поднялся, подошёл к полкам, провёл пальцами по ряду корешков и остановился на одном. Тонкая, почти безымянная книга с выцветшей надписью: «Рассуждения о Духе». Она лежала здесь уже больше семнадцати лет.

Он вынул её, привычным движением открыл на середине. На полях – его собственный почерк, синий, немного угловатый:

«Мы научились кодировать разум, но не научились его понимать».

Он прочёл эту фразу полушёпотом, как молитву без адресата, и почувствовал, как в груди что-то еле заметно шевельнулось – не сожаление, не гордость, а глухой отклик человека, который слишком хорошо знает цену словам «мы научились».

Книга мягко хлопнула, когда он вернул её на место.

Он подошёл к голой на вид стене напротив. Стоило поднять руку, как серый прямоугольник вспыхнул, просыпаясь: минималистичный интерфейс, ничего лишнего – только свет и текст.

Первое уведомление выстрелило в центр:

Симпозиум. Панель 3.

До выхода – 1 час.

Он кивнул почти автоматически. Ещё одна юбилейная панель, ещё один круг почёта вокруг собственной же теории.

Второе уведомление всплыло в нижнем углу – осторожней, тусклее, как будто система сама не была уверена, стоит ли тревожить хозяина.

ЛИЧНОЕ.

От: SAREN [8 лет неактивен]

Входящее сообщение. Время получения: 05:12

«Ты говорил, что истина измеряется в герцах.

А если она не в частоте?

А в тишине?»

Каас не сразу понял, что именно видит.

Сначала взгляд зацепился за квадратные скобки: 8 лет неактивен. Потом – за имя. Простое, знакомое до боли.

«SAREN».

Он перечитал сообщение ещё раз. И ещё. Слово за словом, как будто от скорости чтения смысл мог измениться.

Это был он. Без сомнений. Стиль, короткий ход мысли, привычка отвечать вопросом на старую фразу. Сарен Веил. Бывший соратник. Ученик. Друг.

Или уже враг?

Он поймал себя на том, что не знает, какое слово честнее. После того дня, когда Сарен хлопнул дверью лаборатории и «ушёл вглубь» – отказался от любых интеграций с OmegaNet, от всех перспектив, от бессмертия, – они не говорили. Не спорили. Не объяснялись. Просто разошлись по разным сторонам линии, которую сами же когда-то начертили.

Уведомление плавно погасло, оставив за собой тонкий след – мысленное послевкусие, как от слишком чистой ноты в усталых ушах.

Каас провёл ладонью по виску. Боли не было – только знакомое за последние годы глухое гудение в глубине черепа, будто старый двигатель пытался заводиться без топлива. Он машинально сделал пару дыханий глубже, вернул на экран главное меню и открыл не рабочий календарь, а то, к чему обычно не дотягивались руки с утра.