- -

- 100%

- +

Громов замер. Он смотрел на этого пожилого, сгорбленного человека, который вдруг стал непреодолимой стеной на его пути. И он понимал – это не отказ, а предупреждение. Иван не просто защищал Степана. Он ограждал его, Громова, от чего-то, что считал более страшным, чем простая смерть. От безумия, которое заразно. От правды, которая не делает свободным, а лишь заточает в каменный мешок собственного ужаса.

– Значит, мне идти к Ефиму? – спросил Леонид.

– Значит, тебе ждать, – поправил его Червяков. – Ждать и слушать. И хорошенько подумать. Может, тебе и правда ничего не нужно. Может, тебе просто уехать.

Но оба они знали – уехать теперь было уже нельзя. Дверь в этот мир захлопнулась за ним, и ключ потерян где-то в темноте прошлой ночи, в шёпоте старой колыбельной, которую пела сама земля.

Но внезапно логика и аналитические способности вернулись к писателю привычным чутьём. Он не выдержал и рассмеялся. Сухо, колко.

– Ждать? Слушать? – он отодвинул от себя кружку. – Иван Михайлович, давайте начистоту. Вы знаете, что здесь происходит. И вам не хочется, чтобы какой-то столичный журналист всё испортил. Вскрыл ваше тихое, уютное болотце и выпустил наружу всех червей. Вы их защищаете. Или… себя?

Он пристально смотрел на краеведа, ища в его глазах подтверждение – страх, гнев, вину. Но видел лишь всё ту же усталую каменную глыбу.

– Ты думаешь, это я убийца? – спросил Червяков без всякого выражения. Словно спрашивал про погоду.

– Я думаю, что вы знаете, кто убийца. И покрываете его. Может, из страха. Может, ваш сын? Зять? Кто-то из деревни, кто свихнулся, а вы, как краевед, решили, что это… дух земли, и скрываете преступления под легендами. Удобно, правда?

Иван медленно покачал головой. Не в ответ на обвинение, а точно жалея о чём-то.

– У меня нет ни сына, ни зятя. А деревня… деревня вымирает. Не до убийц ей. Ей бы самой не умереть.

– Тогда почему? – Леонид ударил кулаком по столу. Чайник подпрыгнул. – Почему вы мне мешаете? Почему отговариваете от встречи со Степаном? Почему не хотите, чтобы я нашёл Ефима? Что вы скрываете?!

Краевед вздохнул. Глубоко, как у могилы.

– Я скрываю тебя от тебя самого, парень. Потому, что ты идёшь с факелом в пороховой погреб. И не понимаешь, что одно дуновение ветерка – и тебя разорвёт на куски. И не только тебя.

Он подошёл к окну, глядя на серый, бессолнечный день.

– Ты ищешь человека с топором. А его нет. И никогда не было. Здесь всё… иначе. И если ты продолжишь искать руку и лицо, ты либо сойдёшь с ума, как Степан, либо просто исчезнешь, как те журналисты. Потому, что Оно не любит, когда на Него смотрят как на человека. Оно – не человек.

Леонид слушал, и его гневная уверенность начала таять, уступая место леденящему недоумению. Это был голос не виновного, а… смотрителя. Надзирателя в тюрьме, чьи стены не из бетона, а из чего-то древнего и живого.

– Что… «Оно»? – прошептал он.

Червяков обернулся. Его лицо было печальным.

– Не знаю. И знать не хочу. Я просто стараюсь не смотреть в ту сторону. И другим не советую. А ты… ты рвёшься туда с распахнутыми глазами, – он сделал паузу. – Оставь Степана в покое. Это моё последнее предупреждение. Не для него. Для тебя.

И он вышел из избы, оставив писателя в полном одиночестве. И Громов вдруг с унизительной ясностью осознал: его подозрения рухнули. Он не нашёл в Червякове ни злодея, ни заговорщика. Значит, надо копать дальше. И разговор с охотником неизбежен.

Писатель стоял, опершись о стол, и перебирал факты, как чётки.

«Краевед точно не убийца».

Эта мысль засела, как приговор, вынесенный его собственным, вышколенным годами расследований опытом. Страх Ивана был настоящим, но не разоблачения, а человека, который стоит на краю пропасти и пытается оттащить за шиворот другого, слишком самоуверенного дурака, не понимая, что тот уже поскользнулся.

Он задумчиво открыл входную дверь, подставляя лицо струе холодного воздуха, освежающего голову.

«Краевед никого не покрывает. Он пытается меня спасти. От чего?»

Леонид закурил, руки больше не дрожали. Дым был едким и горьким.

«Значит, убийца – другой. Кто-то, кто пользуется этой дьявольской легендой как прикрытием. Кто-то, кому выгодна эта паника, это суеверное оцепенение деревни».

Он вновь начал вышагивать. Но теперь его шаги были уверенными и выверенными. Его мозг, очищенный от мистического налёта, снова работал как швейцарские часы.

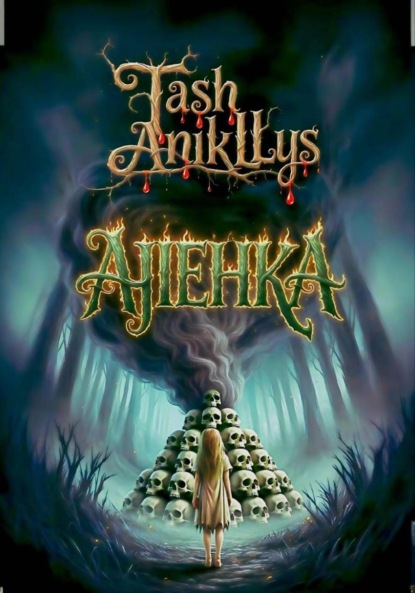

«Кто? Кому выгодно? Кто имеет доступ к лесу, знает местность, обладает силой выворачивать деревья с корнем и укладывать черепа в пирамиды? И главное – зачем? И была ли эта груда черепов на самом деле?»

Он отбросил версию о маньяке-одиночке. Слишком долго, слишком методично. Это система. Ритуал. Значит, был смысл. Идея.

«Степан – ключ. Он единственный, кто видел «это» и выжил. Его безумие – это не бред. Это шифр. Запись того, что человеческий мозг не смог обработать. Иван боится, что, расковыряв эту рану, я выпущу наружу не имя убийцы, а нечто, что добьёт и Степана, и меня. Но иного пути нет».

План созрел мгновенно, жестокий и прямой, как удар ножом. Он не будет слушать Червякова, а найдёт избу Степана сам. Не станет ломиться в дверь. Он подождёт. Выследит, как зверя. Улучит момент, когда тот выйдет. И задаст ему всего один, тщательно выверенный вопрос. Не про черепа. Не про песни. Деталь, которую не заметит сумасшедший, но может увидеть человек, ставший свидетелем чудовищного преступления.

«Степан, – спросит он, глядя ему прямо в глаза, стараясь пробиться сквозь пелену безумия к тому, что осталось от личности. – Ты видел его руки? Они были в земле?»

Потому, что даже дьявол, притворяющийся духом земли, оставляет отпечатки пальцев. А настоящий убийца – и подавно.

Писатель потушил окурок о подошву. Решение было принято. Он шёл на охоту. И его добыча – не призрак, а плоть и кровь. И он обязательно вытащит его на свет, даже если этому миру придётся разломиться пополам. В общем, как и всегда.

Выбор-то сделан, но для удачной ловли нужен портрет свидетеля. Иван ушёл, оставив после себя не просто тяжесть, а вакуум, который необходимо было чем-то заполнить. Леонид понимал, что прямой вопрос о местонахождении избы Степана теперь смерти подобен. Он выжжет последние мостки. Но как спросить о человеке, не спрашивая о нём?

Он спустился с крыльца и направился дальше во двор, где воздух обжёг лёгкие прохладой, как щёлочь. Иван колол дрова у поленницы, движения его были ритмичны и безжалостны. Топор с тупым стуком входил в плаху, и щепки разлетались, как кости.

Громов подошёл и сделал вид, что интересуется работой. Немного помолчал, давая старику войти в ритм.

– Иван Михайлович, – начал он, стараясь, чтобы голос звучал невинно и равнодушно. – Вчера, пока шёл сюда, видел в лесу мужика. Далеко. Не кричать же было. Высокий, в тёмной телогрейке, с ружьём. Не Степан ли, часом? А то я, чужой, мало ли… испугаю его понапрасну, если опять встречу. Охотники, они народ нервный.

Он выдумал этот образ на ходу, сплавив обрывки своих предположений и надежду на узнавание. Высокий. Полушубок. Оружие. Стандартный набор для здешних мест.

Топор на мгновение замер в воздухе, описывая медленную дугу, и с удвоенной силой обрушился на полено. Треснуло оно со звуком разорванной плоти.

– Не Степан, – выдохнул Иван, не глядя. – Степан свою телогрейку, кажись, в ту ночь и порвал. Да и ружьё он, поди, с тех пор в руки не брал. Боится. Сомневаюсь, что он сейчас в лес ходит. Тем более на охоту. Не встречал его там никто с той ночи.

Леонид почувствовал, как в груди зашевелилось что-то холодное и цепкое. Ключ. Первая зацепка для опознания охотника.

– А какой он, Степан-то? – не отступал он, делая вид, что подбирает щепку, изучая её. – Я, может, его и видел, да не понял. Чтобы знал в лицо. Темно всё ж было. Может, ночью-то он и прогуливается?

Краевед перевёл дух и выпрямил спину. Его взгляд скользнул по Леониду, оценивающе, будто проверяя прочность этой, столь внезапно проснувшейся, бытовой любознательности.

– Да ничем не приметный. Роста среднего. Суховатый. Волосы тёмные. Сильно седой теперь. Глаза… – он на секунду запнулся, подбирая слово, которое не ранит правдой. – Глаза обычные.

Но писатель уже ловил каждую крупицу. «Роста среднего. Суховатый. Седой». Это был уже не призрак, а контуры человека.

– Шрам есть? Родинка какая? – настаивал он, пытаясь превратить этот допрос в невинную болтовню. – А то я, как увижу седого мужика среднего роста, так и кинусь от него: «Степан! Я мимо иду!» А это окажется кто-то другой. Враз за поехавшего примут.

Иван снова взмахнул топором. Удар был особенно гневным.

– Шрам на левой брови. С молодости. Собака щенят берегла, да малость покорябала. Больше не цепляй, парень. Слышишь? Оставь это.

«Шрам на левой брови».

Картинка сложилась. Полная. Теперь он знал, кого искать. Он представил себе это лицо – измождённое, обветренное, с сединой в тёмных волосах и старым шрамом над глазом, в котором застрял ужас той ночи.

– Понял, – тихо сказал Леонид. – Спасибо. Не буду цеплять.

Он развернулся и пошёл прочь от поленницы, к краю двора, откуда начиналась тропа, ведущая в глубь деревни. Он больше не спрашивал, где дом Степана. Теперь это было не нужно. Он знал, как выглядит его цель. Остальное – дело техники и терпения. Он выследит его и расспросит. Если получится.

А Иван стоял, сжимая в мозолистой ладони рукоять топора, и смотрел ему вслед. Он ничего больше не сказал, всё и так понятно. Просто снова замахнулся. Потому, что дрова надо было колоть. А мёртвых – хоронить. Ну а живых, что рвутся в царство мёртвых за ответами, – отпускать с Богом. Или с тем, кто в этих лесах Бога заменяет.

Громов побрёл по единственной улице деревни, вытянутой вдоль поляны, как грязный шрам на теле земли. Избы стояли криво, словно отшатываясь друг от друга, их слепые окна затянуты пыльной марлей паутины и времени. Даже при свете дня они выглядели поникшими и грозными, отчего писатель поёжился.

Воздух был густым и неподвижным, пахло прелой соломой, дымом и той особой, застарелой тоской, что присуща только вымирающим местам, где сама жизнь становится тихим упрёком смерти.

Он шёл, не зная куда, ведомый звериным чутьём журналиста и той смутной надеждой, что удача – или та сила, что стояла за всем этим, – сама выведет его к цели. И как ни странно, так и случилось.

На краю деревни, у последней избы, чьи стены почти полностью поглотила бурая хмарь разросшегося тёрна, стояла скамья. На ней расположился человек. Неподвижный, как каменное изваяние. Он сидел спиной к дороге, уставившись в тёмную, посеревшую от влаги стену сруба, и, казалось, не дышал.

Леонид замедлил шаг. Сердце застучало где-то в горле, тяжёлое и гулкое. Мужчина был явно невысокий. Худощавый. Тёмные волосы с проседью, видные из-под помятой ушанки.

Громов подошёл ближе, заходя сбоку, стараясь не испугать человека. Краем глаза поймал тонкий белый шрам, пересекавший левую бровь, – старый, как сама его боль.

– Степан? – тихо окликнул писатель.

Никакой реакции. Охотник не моргнул, не повернул головы. Его глаза, широко раскрытые, были прикованы к шероховатой древесине, точно он читал в её свитках тайную хронику ада. Взгляд казался пустым и наполненным одновременно.

Леонид подошёл вплотную. Сел на край скамьи, уловив запах старой одежды, пота и чего-то кислого, болезненного.

– Степан, мне нужно спросить, – начал он, голос его прозвучал неестественно громко в этой гнетущей тишине. – Ты видел его руки? Они были в земле?

Охотник не дрогнул. Казалось, он ушёл так глубоко внутрь себя, что слова извне до него не доходили, разбиваясь о ледяной панцирь коматозного состояния, какое Громов уже наблюдал у жертв, выживших после встречи с убийцами или маньяками. Он испытал приступ отчаяния. Неужели, он проиграл? Его хитроумный план, «выверенный вопрос» разлетелся о простое, абсолютное небытие в глазах другого человека.

И тогда, отчаявшись, почти не думая, он произнёс то, что выловил из полунамёков Ивана, из самого воздуха этого проклятого места. Шёпотом, в котором была и мольба, и последняя ставка.

– «Выгорь-поляна»…

Тело Степана содрогнулось, как от удара током. Резкий, судорожный спазм выгнул его спину, пальцы скрючились и впились в колени, будто пытаясь раздробить кости. Голова дёрнулась, и взгляд, наконец, оторвался от стены, уставившись куда-то в пространство перед собой, полное лишь ему одному видимых ужасов.

– Белые… – выдохнул он. И голос прозвучал скрипом ржавой двери, которую внезапно потревожили. – Все белые и блестят… как будто их… лизали…

Леонид замер, боясь дышать, опасаясь спугнуть этот хрупкий, чудовищный поток.

– Она вылизала…

Охотник замолчал. Его челюсти судорожно сжались, а потом речь полилась обрывками, вырванными из самого нутра кошмара, обугленными щепками памяти.

– Они не кричали… они молили… а потом молчали… и смотрели… все на деревню смотрят… каждый на свой дом…

Его пальцы, грязные, с обломанными ногтями, так глубоко впились в колени, что сквозь ветхую ткань брюк проступила кровь.

– А потом… зачавкала… возле уха чавкала… и пахнет… болотом и… мокрыми волосами…

Неожиданно он резко повернулся к Леониду, рванулся вперёд и схватил его за запястье. Стеклянный взгляд на мгновение сфокусировался на лице собеседника с жуткой, пронзительной ясностью.

– Она ходит по домам. Примеривается. Чью рожу следующую снять… Твоя… гладкая… холёная… понравится.

И Степан снова замолк, отворачиваясь от писателя. Дыхание стало частым и поверхностным, словно ему не хватало воздуха. Слёзы молча потекли по впалым щекам, оставляя чистые полосы на грязной коже. Но он, похоже, даже не замечал их.

Взгляд охотника, вновь обращённый к стене, был преисполненным такого бездонного, немого ужаса, что у Громова похолодело внутри. От жалости и огорчения.

Это был не бред и не психоз. Это действительно отчёт. Самый честный и самый бесполезный из всех возможных. В нём не прозвучало ни имён, ни лиц, ни топоров. Лишь сырые, необработанные ощущения, снятые с тела и души в момент чудовищного контакта. И отчаянное предупреждение для самого Леонида.

Он медленно поднялся, физически чувствуя себя плохо. Он получил ответ, но тот оказался страшнее любой лжи. Громов доказал себе две вещи: Степан видел нечто реальное, невыразимо ужасающее. И Иван прав – расковыривать эту рану было сродни самоубийству.

Он отступил на шаг, потом на другой. Охотник опять застыл в своей каменной неподвижности, точно предохранитель в его сознании снова перегорел, спасая от окончательного распада.

Громов развернулся и пошёл прочь, к своей временной квартире. Он ступал по земле, а в ушах стоял тот самый тихий, навязчивый звук, который он никогда не слышал, но тот теперь будет преследовать писателя всегда.

«Чавкает».

Он понял, что охота только началась. И теперь он осознал, что нужен другой свидетель. Тот, что сможет рассказать хоть что-то.

Леонид вернулся в избу Червякова затемно, потому что не мог показаться краеведу встревоженным. Поэтому он бродил по деревне и окраинам, разрешая себе подумать.

Писатель не хлопнул дверью, а вошёл тихо, как вор, крадучись по скрипучему полу. В горнице пахло чаем и печным теплом, но холод, который он принёс с собой, был внутренним, и он не рассеивался.

Иван сидел за столом и чинил какую-то старую упряжь. Его пальцы, тонкие, но неловкие, тем не менее проворно орудовали шилом и дратвой. Он не поднял головы и не спросил ни о чём. Молчание между ними стало физическим, густым.

Громов не стал рассказывать о встрече со Степаном. Какие есть слова, чтобы передать тот взгляд, полный немого крика, то предостережение, что походило на фразу из жуткой мистической книги, пугающей своим содержанием? Любые слова показались бы кощунством, дешёвой попыткой упаковать непередаваемое в клетку языка. Ведь Леонид ясно дал понять краеведу, что не верит в мистику.

Он прошёл к своей постели у печки, скинул куртку, чувствуя на себе тяжёлый, невидящий взгляд старика. Чудилось, что Червяков читал правду не в глазах, а в самой ауре отчаяния, что висела вокруг него, как испарения.

– Зря ты это, – вдруг бросил Иван в тишину. Не ему, а в пустоту, в потолок, в тёмный угол. – Совсем зря.

Леонид не ответил. Что тут можно было сказать? Он лёг, отвернувшись к стене, но сон не шёл. Перед глазами стояло лицо Степана, и в ушах звучало мокрое, противное чавканье.

Ночью его разбудил звук. Тихое, мокрое шуршание, словно по полу волочили массивный моток влажных верёвок.

Он замер, сердце заколотилось в горле, громко, неистово. В горнице было темно, хоть глаз выколи. Тишина. Только собственное дыхание и бешеный стук крови в висках. И это… шуршание. Оно слышалось совсем рядом.

Писатель включил фонарик телефона. Дрожащий, синюшный луч вырвал из тьмы пол. И на нём, в серой пыли, лежал след. Множество тонких, извилистых полос, будто кто-то протащил огромный, спутанный пучок мокрых волос. След вел от двери – запертой на громоздкую щеколду изнутри – и обрывался в сантиметре от его ботинок, стоящих у постели.

«Ветер. Собака. Бред», – лихорадочно твердил он про себя, стирая след носком ботинка. Он почти убедил себя в этом. Почти. Но дверь была заперта. И запах… слабый, но узнаваемый. Запах болота из того странного сна.

***Утром Громов собрал свои вещи в сумку молча и быстро. Иван стоял на пороге, наблюдая и даже не скрывая в глазах худшее, что писатель мог там прочитать: сочувствие, упрёк… приговор. Тихий, обречённый взгляд человека, который видит, как другой идёт по мосту, а тот уже рушится у него под ногами.

– Уезжаешь? – глухо спросил краевед.

– Уезжаю, – коротко бросил Леонид, не в силах смотреть на него.

– Быстро ты…

Он не ответил, лишь кивнул на прощание и вышел на улицу. Глоток ледяного, как сталь, воздуха должен был вернуть ясность, отсечь ночной бред. Он поправил портфель на плече, сунул руку в карман куртки, чтобы надеть перчатку. И…

И его пальцы наткнулись на что-то мягкое. Влажное. И… спyтанное.

Громов замер. Медленно, с отвращением, с нарастающим, леденящим душу ужасом, он вытащил руку. В пальцах лежал комок. Небольшой, грязный, мокрых, сбившихся крепким колтуном волос, от которого тянуло сладковатым, мертвенным духом топи и гниения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.