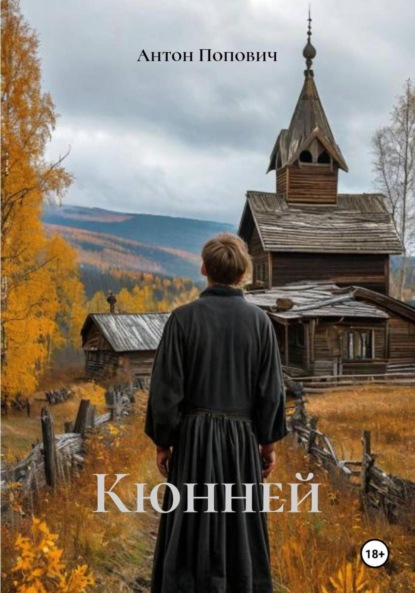

Кюнней

- -

- 100%

- +

От автора

Дорогой читатель, прежде чем отправиться в события этой, возможно, вымышленной истории, позволь извиниться перед удивительным и искренним народом Саха. В силу того, что не всякий читающий знаком с грамматикой якутского языка, я умышленно упростил написание некоторых якутских слов. Постарался подобрать подходящие по смыслу звуки и буквы для простоты их прочтения. И смею уверить, это нововведение никак не повлияло на содержание, а тем более – смысл написанного.

История, которую ты вскоре прочтёшь, небезосновательна и вполне себе могла произойти, или даже, может быть, произошла, кто знает…

В бытность своего служения в холодной Якутии я сталкивался с «вещами», которые сложно объяснить или понять современному человеку, но так просто и обычно воспринимаются добрым якутским сердцем. Для меня, человека верующего, все это выходило за рамки реальности, пугало и одновременно укрепляло в моей вере. А для людей, с которыми я сталкивался ежедневно, жил бок о бок, это было нормой жизни. События и происшествия я называл чудом и промыслом Божиим, а они, не обращая внимания на мои восторженные возгласы, продолжали жить обычной жизнью. То, что было чудом для меня, было для них совершенно нормальным. И наоборот, вернуться с охоты домой, встретиться с родными или посидеть вечером за одним столом с близкими и друзьями, попить крепкого чая с молоком – являлось неподдельным, настоящим чудом. Настолько

привычное и обыкновенное для меня наполняло их неподдельной радостью.

Я с теплотой и сыновней любовью вспоминаю каждого человека, которого повстречал в этом суровом крае. И сейчас, находясь за тысячи километров от Якутии, я могу сказать, что суровость края с лихвой покрывается душевной чистотой и детской искренней радостью живущих там людей.

Надеюсь, и читатель проникнется искренним интересом к истории этого народа, чья неподдельная любовь к Богу и Родине меня вдохновляет.

Антон Попович

Глава 1

Бутэнсир

И встал он на защиту земли Русской, да расправил плечи могучие. Взор соколиный обратил на силы басурманские. И устрашились они, увидав в десной руке его меч, выкованный правдой, а в левой руке щит веры непоколебимой. И подкосились колени вражии. И голоса задрожали в мольбе о пощаде. Но непреклонен был добрый молодец. Не посрамил он землю-матушку…

Примерно так будут говорить обо мне… но потом.

А пока позвольте представиться: Михаил Арташов, священник. В простонародье – отец Михаил. Вы можете обращаться ко мне, как вам удобнее, я в этом вопросе прост и смирен. Служу в одной из северных епархий нашей необъятной Родины. А точнее – в маленьком селе Бутэнсир. Не ищите его на карте, лупа не поможет его найти. Неудивительно, что название переводится как «Глухое место». Место действительно глухое. А по весне ещё и жуткое. Так тут у природы заведено, зеленеть все начинает только летом. И повезёт, если ты лето не пропустишь. А то ведь можно в этот день и на работе проторчать, считай все, пропустил.

Приход у меня небольшой, как говорится – ты да я, да мы с тобою. Местный люд православие не шибко жалует, хотя Пасху любят. Они больше свои традиционные верования предпочитают. Шаманы, камлания и прочее. Ну я не осуждаю – разговариваю, рассказываю, показываю. Миссионерствую тут мало-мало. Плоды вырисовываются потихонечку. Даже крещение было.

Да и как тут осуждать? Город далеко, врачей нет, помощи ждать неоткуда. Выживают как могут, как научили, а я тут пришел, и говорить им буду, что, дескать, неправильно вы живёте. Нет, я так не могу, я кротко, с любовью да ласково. Да и они тоже ко мне по-доброму, чуть снисходительно, как к юродивому, но главное – без злобы. Называют меня: «аhабыт1 Михаил». Аhабыт – это отец по-местному.

Только «h» не «х», а «гхе».

Ай, не суть, долго объяснять, да и ни к чему. У меня у самого не получается.

Служба тут нетяжёлая, в субботу вечером «по скору», в Воскресный день Литургия. На праздники служим. Матушка поёт в хоре, ну на клиросе. Хор у нас хороший, матушка и хор ангелов на Небеси подпевают. Народ из любопытства, нет-нет, да заглядывает. Пара бабушек даже стали постоянными прихожанами. Ходят на богослужение исправно, стоят в углу у иконы Николы и бормочут что-то своё. А мне в радость, все лучше, чем вдвоём с супругой.

Матушка у меня кроткая. Куда я, туда и она. А как иначе? «Домострой»! Ну это я шуткую, люблю её шибко. Хорошая она у меня. Ох, а глаза у неё красивущие! Иссиня-синие, глубокие как море, только моря я и не видал-то отродясь. Но читал о нем в семинарии, даже мечтал, что отправят меня на юга. Буду расхаживать с ней по паркам, спускаться к водичке солёной, купаться будем. А увёз её к черту на кулички…

А она поехала, знаете, так спокойно поехала со мной. Я было отчаялся, когда назначение получил, думал идти в ноги падать к архиерею, а она мне: «Значит, ты там нужен! Давай помолимся и будем собираться». И вера у меня такая крепкая стала, будто Господь поцеловал в макушку. Так мы и добрались сюда. Сначала в губернский городишко, там послужил я лето, и глубокой осенью по зимнику уже добрались сюда. Да-да, глубокой осенью по зимнику. К ноябрю реки крепко встали льдом, и мы отправились с казачьим обозом. Они ушли дальше на север, а нас оставили в селе.

Прежний настоятель, отец Михей, иеромонах, помер от оспы пару зим назад. И по его письмам в епархию тут духовная жизнь бурлила так, что ему впору надо было становиться местным епископом. На деле же оказалось все совсем по-иному. Я его не осуждаю… уже. Кому охота сидеть в тайге среди народа, для которого ты пришлый? Ещё и прозелитством промышлять активно, вот и писал он в надежде, что такое дарование заберут поближе к цивилизации. Матушки у него не было, вот и писал от одиночества.

А народец местный добрый, отзывчивый. Многому научили, как тут выживать, как добывать пропитание. Рыбачить научили. Ой, а какая тут рыба! Царская! Вкуснее отродясь не пробовал.

Первая зимовка была лютой. Было холодно. Высунуть нос на улицу было практически невозможно, по крайней мере нам. Согревала нас только забота старика Алгыя. Хороший мужик, охотник. Он нас и приютил, дом-то прежнего попа обветшал, мы его планировали поправить только к лету. А зиму жили у Алгыя. Имя у него переводится как «благословенный». Мудро у них это, правда? Он для нас в ту пору и был благословенным.

Вечерами мы сидели у очага, вернее, у камелька. Старик мне рассказывал о том, как устроена жизнь на севере, про травы много рассказывал, про то, как надо кормить огонь. А я ему о Христе, об Иерусалиме, о том, как Господь пришел искупить наши грехи.

Много мы говорили. Рассказал Алгый, что крестили его, только он ничего не понял, мол, бормотал Аhабыт что-то на своём и, все село согнав в реку, мазал маслом пахучим. Тогда я слушал его и думал: дело в мире, котором его помазывали, или в Духе Святом, который сошёл на него или не сошёл в тот день? Но передо мной сидел чистый христианин по своему внутреннему устройству, который так и не встретил Христа. На Успенский пост он ушёл, в аккурат на Успение. Плакал я горько. И матушка плакала. Так тяжело отпевание мне ещё не давалось. Упокой, Господи, раба твоего Алгыя и сотвори ему вечную память!

Даже сейчас вспоминаю – наворачиваются слезы.

Крест поставить на могиле не дали, да и могилы как таковой не было. Спилили четыре рядом стоящих дерева и установили на нем гроб, такая вот воздушная могила. Арангас это у них называется. Алгый рассказывал мне, что так душе проще на небо попасть.

Без старика стало пусто. Даже в храме. Хотя он заходил изредка. Бывало, зайдёт уже после воскресной службы, я, ещё облаченный, встречал его низким поклоном, он широко улыбался и крестился неумело. Сядет на старую лавочку у стены, положит ладонь на посеревшее брёвнышко стены и скажет: «Это дерево я с эhэ2 сюда положил». А потом прижмётся к нему щекой, и из его бесцветных глаз покатится слеза. Он её быстро вытирал застиранным рукавом. И через мгновение с упоением рассказывал, как строил храм с дедушкой. Тут надо отдать ему должное, при первой нашей встрече по-русски он знал едва пару десятков слов, а к Пасхе (в ту весну она была поздняя) говорил уже не хуже горожанина. А я, к своему стыду, как раз выучил слов двадцать. И то, как я их коверкал, вызывало смех у детворы, а старшее поколение сначала в оторопи выпучивали глаза, а потом тоже смеялись и, похлопывая меня по плечу, говорили: «Молодес!». А Алгый терпеливо и мудро поправлял меня. Заботливо и бережливо учил, как кобылица жеребёнка.

Храм, построенный его дедом, сложен был на славу. Печь, стоящая в стороне, ближе к алтарю, не походила на ту, что была в балагане3 у старика. Она больше походила на печь, к которой я привык, и со своей задачей справлялась. В зимнюю стужу было уютно, и она не требовала большой закладки дров, что весьма важно тут. Конечно, приходилось протапливать помещение заранее перед службой, но зато в неветреный день шубу смело можно было снимать.

Колокольню строили отдельно, и много позже самого храма, поэтому в планах было её переделывать. Покосившаяся башенка с проваленной маковкой больше настораживала, нежели внушала благоговение. Только на Пасху я осмелился подняться и несколько раз ударить в один единственный колокол. Звон приятно отозвался тогда на сердце. А матушка, смотревшая на меня снизу вверх, непрестанно перекрещивалась. Мысль о том, что она боится за меня, я отгонял и думал, что радуется первому Воскресению Христову в нашем селе после долгих зим безмолвного благовестия. К слову, колокольня невысокая: аршина три, не выше, но пугающе ненадёжная.

Алгый после Светлой седмицы показал, какие деревья можно рубить, и мы успели заготовить необходимое количество для строительства новой колокольни. Срубленные деревья мы оставили до лета, чтобы прорастающие ветки вытянули из них всю влагу. К стройке мы так и не приступили, старик захворал. А дальше вы знаете. Строить буду один, но пока не решился. Иногда прихожу к сложенным брёвнам, сяду на них, положу руку и шёпотом говорю: «Это дерево я с эhэ рубил»…

Глава 2

Казачий обоз

Как оказалось, село Бутэнсир было не таким уж и глухим. Ближе к весне, когда морозные, но солнечные дни стали длиннее, а я пообвыкся к здешним холодам, смог разглядеть всю красоту села. Знаете, когда крепкий морозец щиплет даже глаза, единственная задача у меня была – скорее добраться до храма. Благо балаган Алгыя был аккурат рядом с храмом, как говорится, дорогу перебежать. Сейчас же на улице была красота! Полной грудью не вздохнуть, но ты уже можешь спокойно дышать, на заматывая шкурами лицо. Солнце ярко и радостно играло бликами на белоснежных сугробах. Среди этого зимнего царства тут и там, как небольшие шляпки грибов, красовались балаганы и хотоны4 местных жителей. Из невысоких труб столбом валил дым. Снег приятно похрустывал под мягкой подошвой унтов. Это они придумали здорово! Высокие сапоги мехом наружу вначале показались нам с матушкой причудливыми, но Владыка сказал, без них тут никуда. Мы спорить не стали, приняли этот дар, теперь несказанно рады. Я первое время даже смеялся: мол, сам помёрзну, а ноги всегда в тепле будут.

Домов я насчитал почти тридцать. Вернее, балаганов. А дом был тут один. Прям изба-изба! Построили её казаки, которые наведывались сюда часто. Но я ещё их не застал, хотя местные сказали, скоро должны проходить мимо, и, скорее всего, останутся с ночлегом. Редко они бывали мимоходом. Считай, с нами так и вышло, высадили и погнали дальше. Крепко прижимал зимой мороз, и они должны были успеть по своим «государевым» делам.

Вокруг села раскинулся густой лес – тайга. Самая настоящая сибирская тайга. Сосна да лиственница. Вроде была ещё и ель, но я в округе её не встречал. Между домишками были протоптаны тропки, и только одна широкая сквозная дорога проходила через село. Храм же стоял на отшибе, как незваный гость, явно не вписывался в общую архитектуру. В этом была его особая харизма. Он как бы вклинивался в традиционный уклад местных, не навязывая своё главенство, а тихо ждал, когда спросят-попросят, и всегда протягивал руку помощи.

В один из таких солнечных дней я накидал сугроб высотой чуть выше моего роста, а по местным меркам я был великан. Один склон, тот, что покруче, притоптал ступеньками, а второй, пологий, я прибил лопатой. Пусть детишки катаются и смеются. Родители в храм пустят покататься с горки, а подрастут, глядишь, и на службу придут. Деток тут было много. Озорные, смешливые. А любознательные!

Очень долго они привыкали к молодому аhабыту. А со снежной горкой мы сдружились с ними быстро. Первое время я катался один, иногда матушка выходила ко мне, и мы, сцепившись ногами, неслись вниз. А дети сначала по одному, а потом и всей гурьбой наблюдали за нашими покатушками. Махну им рукой, мол, идите сюда, а они, дай, и разбегутся. А потом посмелели и начали подходить по одному.

Самый смелый оказался Дьулус, старший сын местного кузнеца Толбона. Подойдя, он, уперев руки в бока, сказал… сказал он много, но на своём, и, видимо, там было все очень важно, но суть я уловил:

– Эй, это наш снег и, значит, горка наша! Мы кататься будем! Уходи!

– Снег ваш, земля ваша, я вам сделал горку, зови ребят кататься! – подхватив матушку под локоть, помог ей встать и, жестом указав на горку, отошёл назад и слегка поклонился.

Важный мальчишка, задрав нос, посмотрел на меня и, всем видом показывая своё бесстрашие, фыркнул. Поднявшись на горку, он, как потомственный князь, взглянул на меня с высоты и, потом отвернувшись, обратил свой взор на восхищенную детвору. И сделал он это зря! Я тоже не лыком шит, поэтому на скорую руку слепленным снежком зарядил ему чуть ниже спины:

– Айкыыы! – взвыл Дьулуска – Ну берегись, аhабыт!

А я уже был готов! И целый град снежков полетел в сторону Дьулуса и его команды! Звонкий детский смех разлился у стен храма. А солнце, словно играя вместе с нами в снежки, запрыгало от радости, согревая наши покрасневшие то ли от мороза, то ли от беготни щеки! Чуть позже подключилась и пара взрослых: мама Дьулуса и его старшая сестра. Приняв нашу сторону, они уравняли шансы. Это был наш первый крестный ход! Пускай без молебна, без молитв, но с благодарностью, с радостью и веселием. Храм перестал быть чем-то чужеродным в это мгновение, стал местом детской радости. Иногда мне казалось, что и сам святитель Никола с нами бегает, прячась за углом от летящего в него снежка.

Весна брала своё, народ стал больше проводить время на улице. В редкие свободные минуты они собирались рядом с храмом посмотреть, как играют детки. Кроме горки у нас появились и оборонные стены, лабиринт и даже огромная снежная гора с пещерой, в которой дети устроили своё импровизированное жилище. Тут у них все было по уму: и разного рода полочки в снежной стене, и деревянные лавки. Ну как, лавки – лавочки, вернее, небольшие бревна. Но детская фантазия дорисовывала все, чего не хватало и скрывало изъяны. А перед входом они поставили сэргэ – коновязь. Мне это крепко грело душу. На территории храма поставили сэргэ, это дорогого стоит. Тут это важный элемент быта. И коня привязать, и дорогу указать, и даже религиозный символизм. Наш сэргэ на деле был просто палкой без символизма, но поставили возле храма, поставили как возле дома. Это хорошо! Думаю поставить летом такой прям рядышком. Три поставлю, как символ Троицы.

Вот в один из таких солнечных беззаботных дней, когда взрослые любовались детской игрой, в село въехал казачий обоз. Он был изрядно поредевший, а казаки, как не пытались скрыть своей усталости, явно были измотаны. Сани, груженые мехами, медленно вкатились, а извозчики ещё некоторое время не решались встать, смотря от усталости в никуда.

Состав обоза был разношёрстный. Казаки вперемешку с промысловыми и якутами-проводниками. Закутанные в шубы, шкуры с намёрзшим инеем, лицами… они были похожи на несчастных беженцев, истощённые зимним зноем и тяжёлой погоней. Оленей и лошадей быстро распрягли и развели по хотонам и загонам. Все сани свезли к избе, которая была хорошо натоплена в ожидании скорого приезда хозяев. Путники ни с кем не говорили, а устало ушли обогреваться и набираться сил.

Только к вечеру в балаган Алгыя пришел Джангы, один из обозных людей. С ним я познакомился ещё в городе, он сопровождал казаков на север и обратно. Джангы был сахаляром: отец был из казаков, а мать местная. Поэтому этот молодой человек вобрал в себя лучшее из каждого рода. Он был высокий, крепкоплечий, с огромными ручищами. Вьющиеся русые волосы выбивались из-под шапки, густая борода окладисто раскинулась по его щекам, и только глаза выдавали причастность к местным. Хорошо владея двумя языками и зная все тонкости уклада жизни якутов и других северных народов, он стал незаменимым участником всех экспедиций. В крещении его звали Гавриил, но он не любил это имя и просил звать так, как назвала его мама.

– Отец Михаил! – громогласно вошёл в балаган Джангы. – Сотник к себе зовет. Здравствуй, Алгый! Здравствуй, Матушка! – молодой казак поясно поклонился старику и моей супруге.

– Джангы! Олор5! – старик ладонью постучал рядом с собой. – Дорообо6!

А я, жуя, улыбаясь и вытирая об себя руки подошёл и поздоровался крепким рукопожатием.

– Чего хотел, не знаешь?

– Да как обычно, отец: погутарить да помолиться. Вроде соборовать нас хотел. Ты ж видел, не все вернулись… Да он сам расскажет. Собирайся, он ждать не любит. Помнишь же, сразу серчает, коли не по его воле.

– Это да! Это я помню. Ладно, грейся. Я мигом оденусь.

Пока я одевался, матушка моя уже налила гостю крепкого взвару. Алгый тоже не отказался от согревающего напитка. И каждый раз громко отпивая, смотрел на неё и говорил чуть шёпотом: «Куннээх киhи» («солнечный человек»). А моя сразу смущалась и краснела. И так каждый раз, ритуал у них такой.

До избы казаков мы шли молча. Я любовался звёздами, а мой провожатый смотрел под ноги.

Изба была просторной. Сначала мы вошли в сени, которые были завалены разными орудиями крестьянского труда. Видимо, сельчане использовали эту часть избы как клеть. Тут было прохладно, но от ветра защищала и сохраняла тепло в горнице. Горница же была огромной и хорошо освещалась стоящими на столе свечами и несколькими керосиновыми лампами, стоящими на прибитых к стене балках. Запах от свечей стоял горьковатый и, смешиваясь с запахом немытых тел, заставлял морщиться. У дальней стены стояла настоящая русская печь. Мне кажется, я даже вытаращил глаза от удивления, так аккуратно и мастерски она была сложена, как дома у папки с мамкой. Вдоль всех стен стояли широкие нары, застеленные шубами. А посреди горницы расположился широкий деревянный стол, во главе которого сидел казачий сотник Пётр Иванович в окружении одиннадцати казаков. Все они лениво трапезничали, закидываясь разного рода солонинами.

Пётр Иванович не сразу обратил на нас внимание, вернее, на меня. Джангы молча завалился на ближайшую полку и практически мгновенно засопел. Тяжёлый взгляд серых глаз сотника невольно заставил потупиться.

– Отец Михаил, дорогой, проходи, садись! Давай-давай! Братцы, дайте место святому отцу.

Казаки, посмотрев в мою сторону, привстав, кивнули и, потолкавшись, освободили местечко рядом с главой стола.

– Ангела за трапезой, братья! Пётр Иванович, доброго здоровья!

– Садись, садись! Ну, рассказывай, отец, как устроился?

Потеснившись, я уселся рядом с сотником. На вид ему было лет под сорок, но манера и говор явно выдавали более молодого казака. Поросший густой бородой, патлатый, с уставшими от длительного перехода глазами, он смотрел на меня с улыбкой. Взгляд был пристальный, пронизывающий, и несмотря на доброжелательный тон, чувствовалось, что он тут хозяин.

– Да все слава Богу, Пётр Иванович! Служу мало-мальски. Приход небольшой. Но люди тут добрые и к вере православной расположены. Детишки вот к храму приучаются. Пока, правда, заходят только прогреться, но уже дело делается. Как говорится, капля за каплей и камень точит. Мы с матушкой у старика Алгыя пока поселились. Приютил нас. Дом отца Михея совсем устал, надо будет летом править стены и печь перекладывать…

– А, отец Михей, да, забавный был старец. До стакана был хорош. Изжили его местные. Вот он их строил, когда трезвый был, а выпьет – вообще лютовал.

Казачьё раздалось громким смехом.

– Батя, верно говоришь! – один из казаков поддержал сотника. – Их так и надо! Всю эту погань языческую из ихних головей выбивать. Они же ж сегодня крестятся, пока ты над ними с нагайкой стоишь, а чуть отвернись – они опять огонь кумысом своим заливают и пляшут вокруг.

– Братцы! Да что ж вы так! Они веками так жили во тьме, даже Пётр апостол и тот сомневался, а потом вон какие плоды веры взрастил. Любовью надо, а любовь – она ж долготерпит…

– Охолонись, отец, правду он говорит. – тяжёлая рука сотника легла мне на плечо. – Ты здесь не вымя мять поставлен, твоё дело их покрестить, вере научить и любви к государю. Ты думаешь, чего мы через эту глушь проезжаем каждый раз? Нам этот крюк не с руки! Да, место это непростое, отец. Слышишь? Непростое! Тут каждый второй колдун и шаман, и что ляпнет это шаманьё, так они все и будут жить. Это у них своего рода место силы. Лес тут поганый, жуть разная происходит. Сгинуло в этих лесах люду хорошего столько, что со счета собьёшься, так что твоё дело тут крепко стоять и веры держаться. А они тут для тебя все враги! Враги! Ты понял?!

Сотник встал из-за стола и стал расхаживать из стороны в сторону.

– За любовь он мне тут рассказывает! Когда волки ночью Сашке Семенову глотки грызли, где твоя любовь была? А Семен, Остапов сын, помните, братцы?

Казаки одобрительно замычали и опустили взгляды в пол.

– Я его отцу что сказать должен был, а? Поп, вот ты умный, образованный, скажи! Чего мои братья тут гибнут, а я не могу саблю взять и порубить тут всех к чертовой матери!

Тут я уже не выдержал и, хлопнув ладонью по столу, встал.

– Благодарствую, казаки! Поздно уже, матушка волнуется, пойду я.

– Да сядь ты. И не бухти, отец. За живое задел. Прости. – Пётр Иванович протянул мне руку, рукопожатие было крепким. – Сядь ты уже! Ты ж не первый тут поп, до тебя и до Михея были, и до меня тут были, и после нас с тобой будут. Ты пойми: мы с тобой люди служивые.

Казак, сев, положил свои ладони мне на плечи и, наклонившись, почти шёпотом сказал:

– И здесь мы чужие, а в этом месте особенно! Ты пойми: из этого села почти все шаманы вышли. Они где-то по местам появляются, а тут как мёдом им намазано. Чуть подрос и сразу бубен в руки, а пока у них их вера сильна, нам жизни не будет, и не потому что они нас победить смогут, просто веры им не будет. Ни я им не доверюсь, ни они мне. А если каждый у нас друг другу не доверится, что останется? Друг другу перегрызём глотки и всё!

Я слушал молча, в словах сотника было и отчаяние, и надежда одновременно. Словно он кричал от беспомощности и просил помочь. Только просил по-своему, по-солдатски, по уставу, как умел.

– Пётр Иванович, да я понимаю. Христос так учил: кротко, с любовью, и я верю, что у меня получится. Уже получается, мне так видится. Они ко мне с любовью отнеслись, и я к ним…

– Ещё б не с любовью! – сидевший рядом казак с перевязанным глазом усмехнулся. – Пьяный же не бегает по селу, девок не щипает, считай, святой для них!

Казаки, уже позабыв суровые речи командира, смеялись во весь голос.

Я тоже смеялся. Смеялся и думал над словами сотника, над словами казаков, над тем, как тут все устроено, и как мне с этим жить. Может, он и прав? Может, действительно надо огнём и мечом? Просто высечь всю заразу, и не будет у них никого, кроме Христа? Но Он бы так не поступил, Он бы не стал ломать человека. Человек же свободный. И выбор должен делать сам. Надо только показать, что выбор есть.

В тот вечер мы сидели долго, много говорили, смеялись. Казаки рассказали, как они ходили за пушниной, как встретили шатуна, который задрал четверых с обоза прежде, чем они смогли его завалить. Как провалили сани и ушли под лёд, хотя такую толщу проломить – надо постараться. Да, нелёгкая у них жизнь, но интересная.

К обеду следующего дня мы послужили молебен, поисповедовал и пособоровал обозчиков, причастил запасными дарами и напутствовал в дорогу. Хотя сложилось впечатление, что всё это надо было только одному рабу Божьему Петру. Остальные зевали, считали ворон или вовсе перешёптывались, пока я молился. С сотником передал письмо владыке с просьбой прислать необходимое для служения. Вина почти не было, и теперь уже было понятно почему. Завтра поутру обоз отправится в город. Вопросов к сотнику у меня полно, но задавать я их буду уже при следующей встрече.