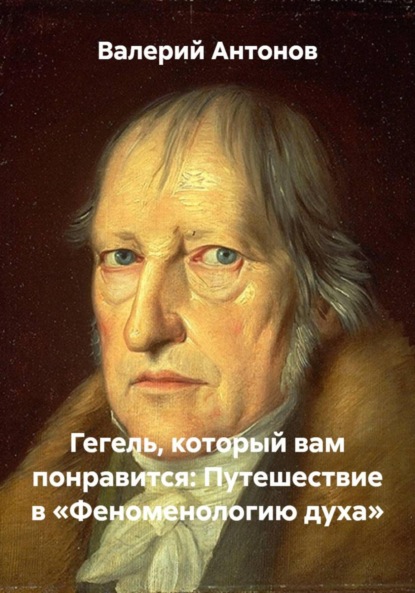

Гегель, который вам понравится: Путешествие в «Феноменологию духа»

- -

- 100%

- +

Предисловие к «Феноменологии духа»: Зачем оно нужно и в чём его уникальность.

Если вы решились прочитать «Феноменологию духа» Гегеля – приготовьтесь к путешествию по одному из самых сложных текстов в истории философии. Это произведение – настоящий лабиринт абстрактных понятий, диалектической аргументации и неочевидной структуры. Чтобы это путешествие не превратилось в бесцельное блуждание, абсолютно необходим проводник. Таким проводником для современного читателя и должно стать подробное предисловие или вводный обзор.

Но почему именно к Гегелю это особенно важно? Давайте разберем по пунктам.

1. Ориентация в сложности. Предисловие – это карта философского лабиринта. Оно заранее показывает общий план и основные повороты мысли, без которых язык Гегеля кажется непроницаемым.

2. Понимание главной цели. Гегель ведёт читателя по пути сознания – от простого чувственного восприятия до «Абсолютного Знания». Без предисловия главы о «Сознании», «Самосознании», «Разуме» и «Духе» кажутся разрозненными. Обзор объясняет логику этого восхождения.

3. Знакомство с ключевыми понятиями. Такие концепции, как «Диалектика Господина и Раба» или «Несчастное сознание», – краеугольные камни системы. Их предварительное разъяснение позволяет увидеть их истинную роль в движении мысли.

4. Ясность терминологии. Гегель использует обычные слова («дух», «снятие» – Aufhebung) в особом, техническом смысле. Предисловие помогает избежать грубых ошибок, заранее разъясняя этот специальный язык.

5. Исторический контекст. Текст был ответом на идеи Канта, Фихте и Шеллинга. Предисловие помещает его в интеллектуальный контекст эпохи, показывая, какие проблемы решал Гегель.

6. Мотивация и навигация. Осознание грандиозности проекта – показать путь сознания к Абсолюту – помогает сохранить мотивацию, а понимание структуры работает как компас.

7. Знакомство с интерпретациями. Современные предисловия часто включают раздел о рецепции, показывая, как книгу читали Кожев, Ипполит или Хайдеггер. Это демонстрирует, что текст живёт в диалоге интерпретаций – марксистской, экзистенциалистской, аналитической.

8. Экономия времени и сил. Без введения читатель рискует потратить силы на начальные главы, не видя их цели, и разочароваться, не дойдя до сути.

9. Защита от ошибок. Предисловие предупреждает о распространённых упрощениях, например, о сведении всей «Феноменологии» только к диалектике «Господина и Раба».

Существовали ли такие предисловия раньше? Безусловно. Идея сопровождения сложного текста пояснениями – древняя. Комментарии к Аристотелю или Библии, авторские предисловия (как «Пролегомены» Канта), учебники и критические издания – всё это исторические формы той же функции: быть проводником. Современное предисловие синтезирует эти формы, добавляя к ним уникальный раздел об истории интерпретаций.

Однако Предисловие самого Гегеля – это не обычный путеводитель. Оно парадоксально и уникально.

1. Оно написано после завершения труда. Это не анонс, а ретроспективный итог, написанный с высоты достигнутого «Абсолютного Знания». Поэтому оно само является сложным спекулятивным текстом, который требует пояснений. Возникает парадокс: чтобы понять введение, нужно уже понять всю книгу.

2. Оно – часть системы, а не внешний комментарий. Для Гегеля метод неотделим от содержания. Его Предисловие – не рассказ о диалектике со стороны, а сама диалектика в действии, её самосознание. Это не ключ к двери, а первая ступенька лестницы, которую можно по-настоящему понять, лишь поднявшись до конца.

3. Его цель – философский переворот. Это манифест, объявляющий войну всей предшествующей философской культуре. Здесь Гегель провозглашает свои центральные тезисы: «Истина есть целое», «Субстанция есть Субъект», а философия должна стать Наукой (Wissenschaft). Критика «рассудочного» мышления и «пустого тождества» – это не просто полемика, а закладка нового фундамента для мышления вообще.

4. Оно историзирует понимание. Истина для Гегеля – не готый догмат, а результат исторического процесса. Читатель может усвоить её, только повторив в своём сознании (в сокращённом виде) путь «Мирового Духа» – этот процесс называется Bildung (образование). Таким образом, чтение «Феноменологии» – это ваше собственное феноменологическое восхождение.

Именно эта уникальность и породила множество интерпретаций. Крупнейшие исследователи подчёркивали разные грани этого текста:

Алексей Лосев видел в нём обоснование Истины как живого, исторически разворачивающегося Целого.

Эвальд Ильенков тщательно разбирал принцип «Субстанция есть Субъект» как утверждение абсолютной активности Духа.

Александр Кожев видел в Предисловии ключ к антропологическому прочтению, где путь Духа – это история человеческого самосознания, движимого борьбой за признание.

Жан Ипполит показывал, как здесь закладывается спекулятивный метод, имманентный содержанию.

Роберт Брэндом предлагает современное прочтение, где диалектика – это процесс определения понятий через их взаимные связи.

Зачем нужно предисловие к «Феноменологии духа»?

Оно необходимо как практический инструмент для ориентации в невероятно сложном тексте, выполняющий функции, которые исторически брали на себя комментарии, учебники и критические статьи.

Но его подлинная, гегелевская ценность – в том, что оно является органической частью самого философского опыта. Это одновременно и карта, и территория; и введение, и манифест; и начало пути, и его осмысление в конце.

Его главный парадокс в том, что оно одновременно и необходимо, и недостаточно. Оно необходимо, чтобы задать масштаб, но его истинный смысл раскрывается только после прочтения всей книги. Это призыв к личностному преобразованию, требующий от читателя не просто прочесть книгу, но и пройти путь самому. Таким образом, хорошее предисловие не заменяет «Феноменологию духа», а делает диалог с ней возможным, погружая читателя в живой, непрекращающийся спор великих интерпретаций.

Введение к «Феноменологии духа» – Путь сознания к самому себе.

Если Предисловие к «Феноменологии духа» было грандиозным манифестом, написанным с высоты достигнутого Абсолютного Знания, то Введение – это практический старт всего путешествия. Здесь Гегель переходит от деклараций о том, что такое Истина, к тому, как мы можем её достичь. Он закладывает конкретные рельсы, по которым будет двигаться поезд мысли на протяжении всей книги.

Так в чём же заключается главная задача «Феноменологии», согласно Введению?

Гегель формулирует её с предельной ясностью: это – проведение естественного сознания к точке зрения Науки. Что это значит?

«Естественное сознание» – это наше с вами обычное, повседневное состояние. Мы уверены, что мир – это одно, а наше знание о нём – нечто другое. Мы верим, что можем просто «взять» истину, как монету с пола. Но Гегель показывает, что это иллюзия. Задача «Феноменологии» – не в том, чтобы дать этому сознанию готовые ответы, а в том, чтобы заставить его пройти путь, на котором оно само обнаружит несостоятельность своей наивной позиции и преобразует себя.

Как же работает этот метод? Это не внешний разбор, а имманентная самокритика сознания.

Гегель предлагает гениально простой подход. Он не будет судить разные формы сознания, утверждая: «это – ложь, а это – правда». Вместо этого он даст им возможность самим себя испытать.

Весь путь «Феноменологии» – это последовательная смена «образов сознания» (Gestalten des Bewusstseins). Каждый такой образ – например, «Чувственная достоверность», «Восприятие» или «Рассудок» – представляет собой целостный способ видеть мир и себя в нём.

Что происходит с каждым из них?

1. Испытание на истинность: Сознание в рамках своего текущего образа проверяет, насколько его знание соответствует его предмету.

2. Обнаружение внутреннего противоречия: Рано или поздно каждый образ наталкивается на своё собственное, имманентное противоречие. Его собственные предпосылки ведут его к выводу, который эти же предпосылки опровергают. Этот процесс саморазрушения Гегель и называет «диалектикой».

3. Переход к новой форме: Обнаружив свою неадекватность, образ сознания не просто исчезает. Он «снимается» (aufgehoben) – то есть, его ограниченность отбрасывается, а ценный опыт сохраняется – и возникает новый, более сложный и адекватный «образ сознания».

Простой пример: «Чувственная достоверность»

Она уверена, что наше прямое ощущение «здесь» и «сейчас» – это самое богатое и истинное знание. Но стоит ей попытаться выразить эту истину, как «здесь» оказывается и деревом, и домом, а «сейчас» – и днём, и ночью. Её собственная конкретность рассыпается в абстрактную всеобщность. Этот внутренний кризис заставляет её перейти к следующей форме – «Восприятию», которое оперирует уже не чистыми ощущениями, а вещами со свойствами.

Какова же конечная цель этого долгого и трудного пути?

Цель – достичь точки, где сознание больше не будет отделено от своего предмета. Гегель называет это «Абсолютным Знанием» или просто «Наукой». В этой точке исчезает разрыв между познающим и познаваемым. Сознание понимает, что предмет, который оно познавало всё это время, был ничем иным как им самим, но данным ему в форме «другого». Дух, пройдя через все свои отчуждённые формы, возвращается к себе, обогащённый всем этим опытом.

Таким образом, Введение задаёт беспрецедентную динамику всей книги.

«Феноменология духа» – это не трактат о сознании, а само-испытание сознания, разворачивающееся у нас на глазах. Мы не просто читаем о «Господине и Рабе» или «Несчастном сознании» – мы проживаем их драму вместе с духом, проходя через их внутренние коллизии и кризисы.

Именно этот метод – имманентная самокритика – делает «Феноменологию» уникальной. Это не экскурсия с гидом, а рискованное путешествие, где картой является сам путь, а единственный способ добраться до цели – позволить сознанию пройти через все его собственные заблуждения, чтобы оно, в конце концов, нашло истину в самом себе.

Путь сознания к самому себе.

Если Предисловие к «Феноменологии духа» было грандиозным манифестом, то Введение – это практический старт всего путешествия. Здесь Гегель переходит от общих заявлений о том, что такое Истина, к конкретному вопросу: как мы можем её достичь? Он закладывает рельсы, по которым будет двигаться мысль на протяжении всей книги.

Так в чём же главная задача «Феноменологии»?

Гегель формулирует её ясно: провести наше обычное, «естественное сознание» – то есть, наше с вами повседневное восприятие мира – к точке зрения настоящей Науки. Но что это значит на практике?

Критика инструмента: почему мы не можем просто «взять» истину?

Традиционно философия рассматривала познание двумя способами:

1. Как пассивную среду, сквозь которую нам является Абсолют – словно свет, преломлённый в воде.

2. Или как активный инструмент, которым мы овладеваем Абсолютом – словно птичий клей, который неизбежно меняет саму птицу.

Гегель показывает, что оба подхода ведут в тупик. Если познание искажает, то любые попытки «исправить» эти искажения заранее обречены. Ведь чтобы изучить и исправить инструмент, нам уже нужно знать, как выглядит неискажённая истина! Это абсурд.

Так где же место сознания в системе познания?

Ответ Гегеля революционен: сознание – это не статичный инструмент и не пассивный экран. Это саморазвивающийся процесс. Истина не предшествует познанию, а раскрывается внутри движения самого сознания. Его место – не позиция наблюдателя, а динамический путь, который Гегель называет «опытом сознания».

На этом пути сознание постоянно проверяет само себя. Оно сравнивает своё знание о предмете с тем, каким этот предмет является для него. И каждый раз оно обнаруживает несоответствие. Этот внутренний кризис, это обнаружение собственной неадекватности, и есть двигатель всего процесса – диалектика.

Как это работает? Рассмотрим путь сознания в первых главах.

Чувственная достоверность уверена, что простое «здесь» и «сейчас» – самая богатая истина. Но стоит ей попытаться выразить эту истину, как «сейчас» оказывается и днём, и ночью, а «здесь» – и деревом, и домом. Её конкретность рассыпается, и она вынуждена перейти к…

Восприятию, которое имеет дело уже с «вещью и её свойствами». Но и здесь её ждёт крах: свойства начинают взаимопроникать, вещь дробится, и её единство оказывается лишь нашим «поскольку». Это заставляет сознание искать невидимую сущность, что приводит его к…

Рассудку, который ищет за явлениями законы и сверхчувственный мир. Но и он обнаруживает, что сущность – это не статичная картина, а диалектическое движение, «перевёрнутый мир» сил и их проявлений.

Каков итог этого трудного пути?

Пройдя через эти стадии, сознание делает грандиозное открытие. Оно понимает, что всё это время предметом его познания был… оно само. Истина предмета – не вне его, а в том, как он «снимается» сознанием. Объект и субъект оказываются едины.

Это осознание знаменует рождение самосознания. Сознание, которое было направлено вовне, теперь обращается на себя. Его простая достоверность себя – «Я есть Я» – становится основой для подлинной истины.

Как зарубежные философы читали Введение к «Феноменологии духа».

Введение к «Феноменологии духа» – это не просто формальное начало книги. Это ключевой текст, который задаёт правила всей последующей интеллектуальной игры. Разные философы подходили к его интерпретации с разных сторон, и их прочтения помогают нам понять всю глубину гегелевского замысла. Давайте посмотрим, как это делали крупнейшие зарубежные мыслители.

Мартин Хайдеггер в своих лекциях 1930-31 годов увидел во Введении не просто гносеологический трактат, а фундаментальное онтологическое событие. Для него «опыт сознания» – это не путь субъекта к познанию объекта, а способ, каким само бытие приходит к самому себе, раскрывается в истории. Хайдеггер смещает акцент с «сознания» на «бытие», показывая, что феноменология – это описание того, как истина бытия разворачивается через драму сознания.

Александр Кожев, чьи лекции в Париже 1930-х годов оказали огромное влияние на целое поколение философов, предложил радикально антропологическое и даже экзистенциалистское прочтение. Для него Введение – это пролог к великой драме человеческого существования. Путь «естественного сознания» через его кризисы – это история самого человека, движимого желанием и борьбой за признание. Именно из диалектики начальных глав, по Кожеву, и рождается знаменитая схватка Господина и Раба.

Жан Ипполит, автор одного из самых авторитетных классических комментариев, подошёл к тексту с филологической и систематической скрупулёзностью. В своей работе «Генезис и структура "Феноменологии духа"» Ипполит подробно анализирует Введение. Он показывает, как Гегель развивает свою методологию: «естественное сознание», преодолевая скептицизм и внутреннее отрицание, неизбежно приходит к Науке. Его анализ – это фундамент для любого серьёзного изучения Гегеля.

Герберт Маркузе в «Разуме и революции» рассмотрел Введение через призму социальной теории. Он связал гегелевскую критику «естественного сознания» и его стремление к тотальности с критикой отчуждения и поисками освобождения. Для Маркузе задача «Феноменологии», объявленная во Введении, – это не просто академическое упражнение, а философское основание для революционного преобразования общества.

Более современные исследователи, такие как Терри Пинкард и Роберт Пиппин, предлагают прочтение, которое иногда называют «пост-метафизическим».

Терри Пинкард в своей книге «Социальность разума» делает акцент на том, что «имманентная самокритика» сознания, описанная Гегелем, – это не изолированный процесс, а движение, укоренённое в социальном контексте. Разум формируется не в вакууме, а в интерсубъективном пространстве.

Роберт Пиппин в «Гегелевском идеализме» видит во Введении обоснование радикального тезиса об имманентности. Абсолютное знание – это не постижение некой потусторонней сущности, а результат полного и завершённого самоиспытания сознания, которое обнаруживает, что предмет его познания был им самим all along.

Наконец, даже такой философ, как Джудит Батлер, внесла свой вклад, проанализировав, как французские интерпретаторы, и в первую очередь Кожев, читали и переосмысливали начало «Феноменологии». В её книге «Субъекты влечения» показано, как гегелевские категории были переработаны в понятия желания, признания и формирования субъекта, что оказало глубокое влияние на современную мысль.

Таким образом, Введение к «Феноменологии духа» действует как своеобразная призма. Каждый крупный философ, проходя через него, высвечивает те аспекты, которые резонируют с его собственной системой.

Хайдеггер видит здесь онтологию – учение о бытии.

Кожев – экзистенциальную антропологию и драму человеческой истории.

Ипполит – систематический метод.

Маркузе – критическую социальную теорию.

Пинкард и Пиппин – проект имманентного обоснования знания и морали.

Это разнообразие прочтений лишь подтверждает гениальность и глубину гегелевского текста. Введение не даёт простых ответов, но задаёт тот мощный импульс сомнения и поиска, который заставляет философию двигаться вперёд до сих пор.

Отлично! На основе предоставленного подробного анализа я создал целостный и адаптированный для аудиоформата обзор, который плавно связывает все ключевые идеи.

Если Предисловие к «Феноменологии духа» было грандиозным манифестом, то Введение – это практический старт всего путешествия. Здесь Гегель переходит от общих заявлений о том, что такое Истина, к конкретному вопросу: как мы можем её достичь? Он закладывает рельсы, по которым будет двигаться мысль на протяжении всей книги.

Так в чём же главная задача «Феноменологии»?

Гегель формулирует её ясно: провести наше обычное, «естественное сознание» – то есть, наше с вами повседневное восприятие мира – к точке зрения настоящей Науки. Но что это значит на практике?

Критика инструмента: почему мы не можем просто «взять» истину?

Традиционно философия рассматривала познание двумя способами:

1. Как пассивную среду, сквозь которую нам является Абсолют – словно свет, преломлённый в воде.

2. Или как активный инструмент, которым мы овладеваем Абсолютом – словно птичий клей, который неизбежно меняет саму птицу.

Гегель показывает, что оба подхода ведут в тупик. Если познание искажает, то любые попытки «исправить» эти искажения заранее обречены. Ведь чтобы изучить и исправить инструмент, нам уже нужно знать, как выглядит неискажённая истина! Это абсурд.

Так где же место сознания в системе познания?

Ответ Гегеля революционен: сознание – это не статичный инструмент и не пассивный экран. Это саморазвивающийся процесс. Истина не предшествует познанию, а раскрывается внутри движения самого сознания. Его место – не позиция наблюдателя, а динамический путь, который Гегель называет «опытом сознания».

На этом пути сознание постоянно проверяет само себя. Оно сравнивает своё знание о предмете с тем, каким этот предмет является для него. И каждый раз оно обнаруживает несоответствие. Этот внутренний кризис, это обнаружение собственной неадекватности, и есть двигатель всего процесса – диалектика.

Как это работает? Рассмотрим путь сознания в первых главах.

Чувственная достоверность уверена, что простое «здесь» и «сейчас» – самая богатая истина. Но стоит ей попытаться выразить эту истину, как «сейчас» оказывается и днём, и ночью, а «здесь» – и деревом, и домом. Её конкретность рассыпается, и она вынуждена перейти к…

Восприятию, которое имеет дело уже с «вещью и её свойствами». Но и здесь её ждёт крах: свойства начинают взаимопроникать, вещь дробится, и её единство оказывается лишь нашим «поскольку». Это заставляет сознание искать невидимую сущность, что приводит его к…

Рассудку, который ищет за явлениями законы и сверхчувственный мир. Но и он обнаруживает, что сущность – это не статичная картина, а диалектическое движение, «перевёрнутый мир» сил и их проявлений.

Каков итог этого трудного пути?

Пройдя через эти стадии, сознание делает грандиозное открытие. Оно понимает, что всё это время предметом его познания был… оно само. Истина предмета – не вне его, а в том, как он «снимается» сознанием. Объект и субъект оказываются едины.

Это осознание знаменует рождение самосознания. Сознание, которое было направлено вовне, теперь обращается на себя. Его простая достоверность себя – «Я есть Я» – становится основой для подлинной истины.

Как зарубежные философы читали Введение к «Феноменологии духа».

Введение к «Феноменологии духа» – это не просто формальное начало книги. Это ключевой текст, который задаёт правила всей последующей интеллектуальной игры. Разные философы подходили к его интерпретации с разных сторон, и их прочтения помогают нам понять всю глубину гегелевского замысла. Давайте посмотрим, как это делали крупнейшие зарубежные мыслители.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.