- -

- 100%

- +

Об авторе

Иосиф Циммерманн – журналист и прозаик, много лет посвятивший исследованию истории советских немцев, переселенцев эпохи Столыпинской реформы, судеб простых людей в XX веке. Родом из Аккемира, он вырос среди рассказов старших, пахнущих пылью дорог, печным теплом и тихим упорством степных жителей.

Окончив курсы рабочих корреспондентов и позже факультет военной журналистики, Иосиф Циммерманн печатался в региональных и центральных изданиях, работал в газетах, вел очерковую и исследовательскую работу, собирая устные истории, письма, семейные предания, которые могли бы исчезнуть, не будь записаны.

В центре его прозы всегда – человек, его путь, его корни. Автор тонко чувствует связь поколений, уважает труд, память и внутреннюю честь тех, кто жил «тихо, но крепко».

Его книги – это попытка вернуть голос тем, кто был незаметен в учебниках истории, но чьим трудом и сердцем держалась земля.

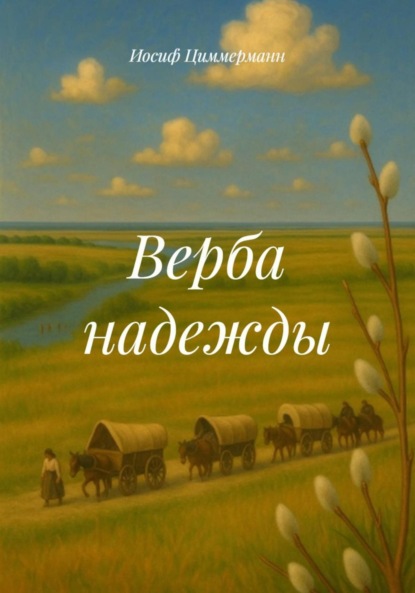

Верба надежды

Весенние торжества шли своей привычной чередой: сначала – Наурыз, потом – Пасха, а следом – и Радоница. В конце апреля, накануне родительского дня – так в народе называют Радоницу – на местном православном кладбище было достаточно многолюдно. Из близких и дальних уголков области съехались потомки тех, кто захоронен в здешней земле. Объединенные памятью, они сообща приводили место вечного покоя в порядок: выправляли покосившиеся ограды, красили их, вырывали бурьян, сажали цветы на могилах.

В тот день на несколько часов близлежащий аул Котибатыр – в памяти многих все еще село Шевченко – наполнился непривычным для этих мест людским оживлением…

Но уже спустя сутки соцсети взорвала страшная новость, подкрепленная фото- и видеодоказательствами: кресты срезаны, памятники повалены, мраморные плиты расколоты. Захоронения оказались поруганы с такой пугающей, бесчеловечной жестокостью, что взглянуть на них без боли и содрогания было невозможно.

– Мұны біздікілер жасаған жоқ, – в один голос твердили белобородые аксакалы. – Точно не наши. Приезжие виноваты. Мы раньше, все национальности, жили душа в душу…

Вандалами оказались несколько детей, которым едва исполнилось по десять лет.

– Откуда в них столько злости? – спрашивали люди. В одном порыве им вторили шумным шелестом вновь распустившихся листьев ветвистые вербы – вековые свидетели этих мест. За свою долгую жизнь они еще не видали подобного варварства…

***

Село Золотухи Полтавской губернии преобразилось к великому празднику, словно крестьянская хата к весеннему свадебному застолью. Великою вулицею, усыпанной золотистого цвета песком, неспешно шли сільські жінки в чистых вышитых фартуках и белоснежных платках, завязанных по-старинке – «под подбородок». Их лица, загрубевшие от солнца и полевых забот, с морщинами – словно тонкая вышивка времени, – светились покоем и умиротворением, напоминая лики икон в красном углу горницы.

Чоловіки в свежевыстиранных сорочках да парубки с расстегнутыми воротами и закатанными рукавами шли обособленно. Над ними витало облако табачного дыма из люльок.

Селянин Даниил Алексеевич Пилипенко и его супруга Лукея, окруженные пятью детьми – сыновьями Самсоном и Степаном, дочерьми Дарьей, Анастасией и Натальей – в праздничных одеждах тоже спешили на богослужение. Время подгоняло. Последние месяцы семья усердно готовилась к переселению, и уже завтра им предстояло отправиться в дальнюю дорогу – из Полтавы в Киргизскую степь.

В это Вербное воскресенье их ожидала особенная, торжественная литургия. Звучали гимны, воспевающие Христа как Царя, а священник читал Евангелие о Его торжественном вхождении в Иерусалим. В завершение службы освящали и окропляли святой водой принесенные прихожанами вербные веточки – символ победы жизни над смертью и обновления.

Наталья Пилипенко (в замужестве Симоненко) с дочерью Нюрой

Не успел Даниил выйти из церкви, как почувствовал легкий, скорее дружеский, хлест веткой по спине. И тут же услышал за спиной голос свата Евдокима Михайловича Симоненко:

– Верба хльость – бий до сліз, буде здоров’я!

Даниил, поддавшись веселому настроению, сразу ответил свату тем же. Он слегка стегнул того вербной веточкой, приговаривая:

– Верба б’є, не я б’ю, за тиждень – Великдень! Буде здоров’я!

Рядом весело хохотнули Лукея и Марфа – две сватьи, стоявшие в обнимку, как родные сестры. Щеки их порозовели от весеннего ветра и общего веселья, а в глазах плясали огоньки радости. Словно и правда в эти минуты, среди вербных веток, колокольного звона и предвкушения праздника, все тревожное уходило прочь – а оставались только жизнь, улыбки и здоровье.

Вот чего-чего, а здоровья им требовалось с лихвой – и в теле, и в душе. С тем, что затеяли, да с тем, что предстояло пережить, – одного желания было мало.

Семья Симоненко тоже собиралась покидать родное Золотухи. Их ждал тот же путь – долгий, непростой, но, быть может, полный надежд.

Разойдясь по хатам, сватьи Лукея и Марфа, будто сговорившись, сняли со стен иконы и заховали их себе за пазуху. Туда же бережно положили и освященные в церкви вербные веточки – как оберег и память о родной стороне, которую им предстояло вскоре покинуть.

Буквально в последние минуты перед отъездом в семье Пилипенко разгорелся настоящий бунт. Старшая дочь, Дарья, наотрез отказалась уезжать. К тому времени она уже служила в доме пана из польской шляхты. Ни уговоры, ни слезы, ни даже строгие отцовские приказы не смогли ее переубедить. Только позже, будто в исповеди, открылась истина: Дарья была по уши влюблена в сына хозяев. Неожиданно для всех, богатый землевладелец вовсе не возражал против их официальной помолвки…

на переднем плане Дарья Пилипенко в старости

Одновременно, в соседней Левенцовке, малоземельный Антон Павлович Глузд с супругой тоже собирали свои нехитрые пожитки. Помимо пары малолетних детей, под их кровом в то время жили взрослые сыновья – Леонтий и Дорофей. Первый был холост, а у Дорофея с молодой женой Федосией уже подрастала двухлетняя дочь Евфимия – веселое, цепкое дитя. В дороге она почти не будет слезать с дедушкиных рук – то от усталости, то от страха перед неизвестностью.

Так уж повелось в селе, что их семью издавна, в шутку и с доброй иронией, обычно приветствовали короткой фразой:

– Мати глузд!

Что означало – «иметь здравый смысл». Но в это Вербное воскресенье, у плетней хат все чаще перешептывались по-иному. На типичном новороссийском говоре то там, то сям раздавалось:

– Глузд сьихав с глузду!

А это уже значило – Глузд с ума сошел.

– Сказився Антоха… – цокала языком старая Ковтунша, выглядывая из-за тюлевой занавески.

– Воно ж глянь: хату не продали, хазяйство не пристроили… Куды ж, питаю, зібралися? – отвечала ей соседка, перекликаясь через плетень с противоположной стороны улицы.

– Та он же мовит: степи там казенные да воля большая…

– То хіба ж з порожніми руками у степі воля?!

– А може, й на лучше. Тут на всіх дітей землі точно не буде…

И все равно головой качали – мол, не по-хозяйски все это, глупо и рискованно.

А Антон Павлович, как назло, шагал по двору уверенно, с прямой спиной. Слышал все, но не обращал внимания…

С царской милостью его высокопревосходительство, министр Петр Аркадьевич Столыпин, облегчил участь переселенцев – на каждую семью выделялось по одному товарному вагону поезда. Из их мест в тот день, в далекий и полный неизвестности путь, уезжали четырнадцать семей – таких же малоземельных, бедных крестьян, как Даниил Пилипенко, Евдоким Симоненко, Антон Глузд и даже совсем неимущий Колбасюк. Годы бесправного батрачества на пана оставались в прошлом. Мечта и надежда сопровождали их, сияя путеводной звездой на горизонте.

Федосея Глузд в старости

Везли с собой весь нехитрый деревенский скарб: молотки, пилы, косы, грабли и лопаты. Каждый хранил и берег пуще ока посевное зерно, семена овощей и картофель. У кого-то нашлась собственная сеялка, у другого – небольшая молотилка.

Взрослых свиней зарезали заранее, посолив в дорогу сало, а из мяса накоптили колбасы. На развод брали с собой лишь поросят.

Из другой живности везли все, что могли. Проходя вдоль длинного клубящегося дымом состава, готового вот-вот тронуться, сквозь гудки паровоза слышались редкие фырканья и ржание лошадей, мычание коров и телят, блеяние коз, кукареканье петухов и кудахтанье кур.

Большую часть вагона семьи Пилипенко занимал корм для скота. Никто толком не знал, как долго они будут в пути, а животину кормить нужно было постоянно. После зимы сена почти не осталось. Даниил, вместе с сыновьями, нарезал охапки свежей вербы – той самой, что росла повсюду и была под рукой.

– Яка-не-яка, а корміжка, – сказал отец, вытирая лоб. – І кози поїдять, і кобилка кору пообгризає…

К концу их многодневного пути от многочисленных вербных вязанок останутся, как говорится, ножки да рожки. Но даже их хозяйственный мужик не оставит в вагоне.

– Дивіться, степ та й годі. Ні деревця, ні кілочка, – скажет Даниил, выгружаясь со своим хозяйством на одной из станций новопроложенной в этой степи железной дороги Оренбург – Ташкент. – Буде чим перші дні вогонь розвести.

Вскоре они узнали, что станция называется Аккемир, а прилегающее к ней село – или, точнее сказать, небольшой аул – Илекский.

Своим ходом, на телегах, переправившись через брод, караван переселенцев направился на юг вдоль реки Илек.

Они уже знали, где им разрешили поселиться: годом раньше ходоки из их селений в Полтавской губернии во главе с представителем земельного комитета побывали в этих краях и договорились, кто, где и сколько земли займет.

Вереница телег прошла несколько верст. В устье притока они задержались у небольшого, отдельно стоящего и даже на первый взгляд очень зажиточного хутора. Их заметили, и сам хозяин лично вышел на дорогу, чтобы поприветствовать многолюдный обоз.

Из его слов переселенцы узнали, что здесь обосновалась семья выходцев из Самарской губернии. Он представился как Гаврилов, а свой участок земли назвал Отрубной. Мужчина пояснил, что его постоянный дом все же находится в селе через реку – Золотоноше, а земли и хозяйство – по эту сторону.

– Одним словом, отруб, – развел он руками. – Так принято у нас в Поволжье. На хуторе живут, а на отрубе только работают и держат хозяйство.

После непродолжительной беседы колонна двинулась дальше, вскоре свернула налево и поднялась к верховьям мелководной реки Котибар.

Они миновали совсем крохотное, еще только строящееся село Киевское – несколько хат с пахнущими свежей глиной стенами и крытые колючей чилигой да камышом. Позже его переименуют в Леваневское.

Чуть дальше дорога вилась между холмами и вывела переселенцев к более крупному поселению. Название его – Котирбатырский – звучало непривычно и тяжело ложилось на новоросские языки. Переселенцы переглядывались, пытались повторить вслух, да все неловко выходило. Неудивительно, что вскоре его переименовали в Шевченко – ближе, роднее, понятнее.

Телеги скрипели. Сухая степь пылала под солнцем. Где-то вдали замирал крик коршуна. Пахло полынью и пылью, надеждой и тревогой. А впереди – новая жизнь.

Когда переселенцам на берегу слияния речушек Котибар и Илек отведут положенные по столыпинским реформам участки собственной земли, они расставят по их контуру отметки – колышки из тех же привезенных с собой вербных веток. И случится настоящее божье чудо природы. Большинство из этих веток пустят корни на благодатной и плодородной земле. Они приживутся и потянутся к небу. Начнут облагораживать равнину, даря тень и прохладу в знойное время года. А зимой станут защитой от снежных вьюг и буранов.

***

Пройдет пара десятилетий. И снова, по вечному кругу, придет пора весеннего пробуждения. Степь быстро и легко избавилась от толстого слоя зимнего снега. Как и всегда, в этом ей помогло яркое внутриконтинентальное азиатское солнце, которое, как будто намеренно, с каждым днем становилось все более горячим и уверенным.

Легкий ветерок, несущий запах влажной земли, играл с тонкими ивами, которые, словно зеленые нити, вытягивались вдоль берегов извилистой здесь реки Коктобе, которую местные почему-то чаще называли Ушкарасу. В переводе с казахского это значит «Три черные воды» – так степняки называли место слияния темных ручьев, дававших начало реке.

Да и с ивами была неразбериха. В поселковой советской школе ученикам преподавали ботанически правильное название, но стоило им вернуться домой после занятий, как там говорили по-своему:

– Піди нарви гілок верби! – просили родители с привычным акцентом новороссов…

Трель типичных для этих мест птиц воспевала приход весны, наполняя воздух живым звоном. Это был звук, который каждый раз поднимал настроение – нечто волнующее, чистое, обещающее обновление. Птицы, казалось, воскрешали саму землю своим пением, напоминая о ее невероятной силе восстанавливаться.

Степь неумолимо зеленела. Среди этого ожившего ковра растительности особенно выделялись бордовые стручки, словно проколы, взламывающие корку земли. Эти первые проблески весеннего обновления принадлежали туйетабану. Так местные жители называют всходы шренки и борщова – разноцветных тюльпанов, украшающих эти края.

Пока туйетабан выглядел сдержанно, почти скромно, но он таил в себе обещание. Еще немного, и его яркие, смелые цвета рассыплются по степи, как брызги радуги, внося в суровый и однообразный пейзаж оттенки радости. Такие мгновения заставляли даже самых занятых людей останавливаться, смотреть и восхищаться красотой пробуждающейся природы.

Полноводная река, омывая свои берега, все еще хранила прохладу зимней стужи. Ее воды не спешили согреваться, но жизнь в ней и вокруг нее уже начинала пробуждаться. На гладкой поверхности, отражающей раннее весеннее солнце, появились первые водоплавающие переселенцы с юга – утки и гуси. Они неустанно ныряли за пищей или лениво покачивались на слабых речных волнах.

Герман Евдокимович Симоненко и Григорий Ворона

Среди этих шумных пернатых выделялась величавая пара белоснежных лебедей. Их неспешные движения и грациозный вид словно нарушали общий суетливый ритм реки. Казалось, что сама природа пригласила этих птиц украсить весенний пейзаж своим присутствием, придавая ему нотку изысканности и спокойной красоты.

– Интересно, скольки ж в них того вєса? – улыбаясь, вслух поинтересовался один из двух мужчин, стоявших у кромки воды. В его голосе прозвучал южнорусский говор. – Даниїл, поди, та одним лєбєдєм усю твою многодєтну ораву й накормим!

– Да буде тебе, Евдоким, – махнул в сторону собеседника второй мужчина, чуть постарше, с густым чубом и в вышиванке. Его голос был спокойным, но в нем слышалась легкая насмешка. – Такую-то красоту. А тебе только пожрать.

Глава семейства Симоненко усмехнулся, глядя, как пара лебедей, словно почувствовав разговор о них, грациозно отплыла подальше от берега.

– Краса красой, та яка ж з того польза? – не сдавался он, поднимая с земли плоский камень и лениво взвешивая его на ладони. – На хліб не намажеш, а лебідь – той же гусак, тіки більший.

Даниил бросил на него взгляд с легкой укоризной, но без злости.

– И то в тебе душа проста. Как та река: тече, да ничого не ховает. Не трож, хай плавают. Не всякая красота для пользы, Кимушко. Есть и для души.

За их спинами, на правом берегу, там, где степь встречалась с водой, раскинулось небольшое село Шевченко. Скромные белые мазанки – хаты, покрытые снопами из камыша и рогоза, тянулись в одну линию вдоль изгиба реки. Маленькие узкие оконца синих ставен казались глазами, зорко смотрящими на реку.

Палисадники возле хат были обнесены плетеными оградами из прутьев ивы ломкой или ивы козьей, которые местные жители теперь в тайне, под страхом сурового наказания по советским законам, все же продолжали освящать на Вербное воскресенье. Эти изгороди придавали всему поселению уютный и домашний вид. На колышках, воткнутых вдоль плетней, красовались глиняные горшки, обожженные на скорую руку, но с любовью. Рядом, словно добавляя яркости, сушились вязаные ковровые дорожки – красные, синие, желтые. Они свешивались через ограды, как будто хотели позаимствовать немного солнечного тепла и степного ветра.

– Сват, ты в этом году вже рыбачив? Е шо ловится? Рыба-то есть? – поинтересовался Евдоким, сложив руки за спиной и глядя на реку, где лениво покачивалась пара уток.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.