- -

- 100%

- +

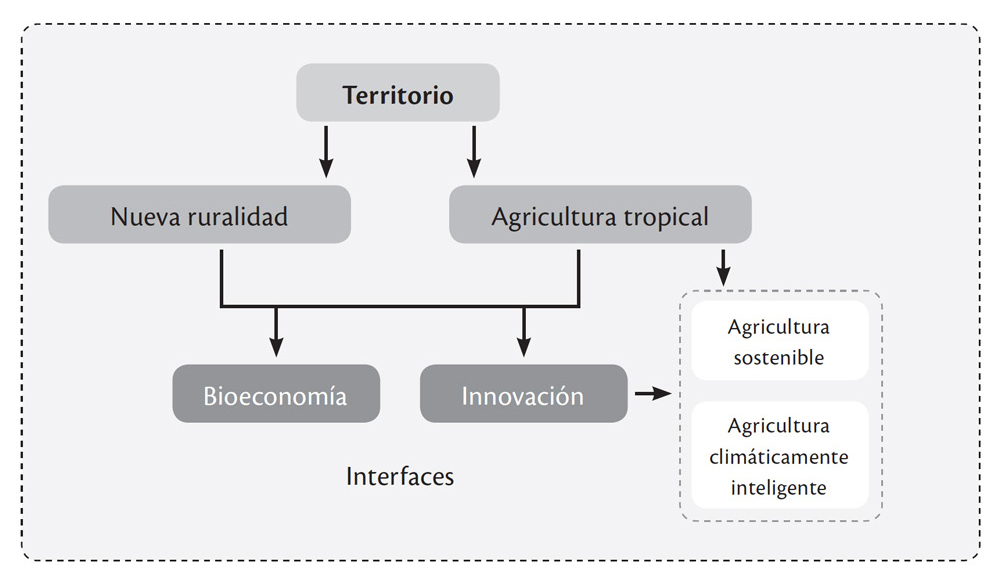

FIGURA 1

MODELO DE ARTICULACIÓN DE LAS AGROCIENCIAS CON LAS INTERFACES ECOSISTEMA-HUMANO-ANIMAL

Fuente: Soler-Tovar (2015).

Ahora bien, según la RAE (2017b), el territorio se puede definir como:

[...] porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia, etc. || Campo o esfera de acción || Circuito o término que comprende una jurisdicción, un cometido oficial u otra función análoga. || Terreno o lugar concreto, como una cueva, un árbol o un hormiguero, donde vive un determinado animal, o un grupo de animales relacionados por vínculos de familia, y que es defendido frente a la invasión de otros congéneres.

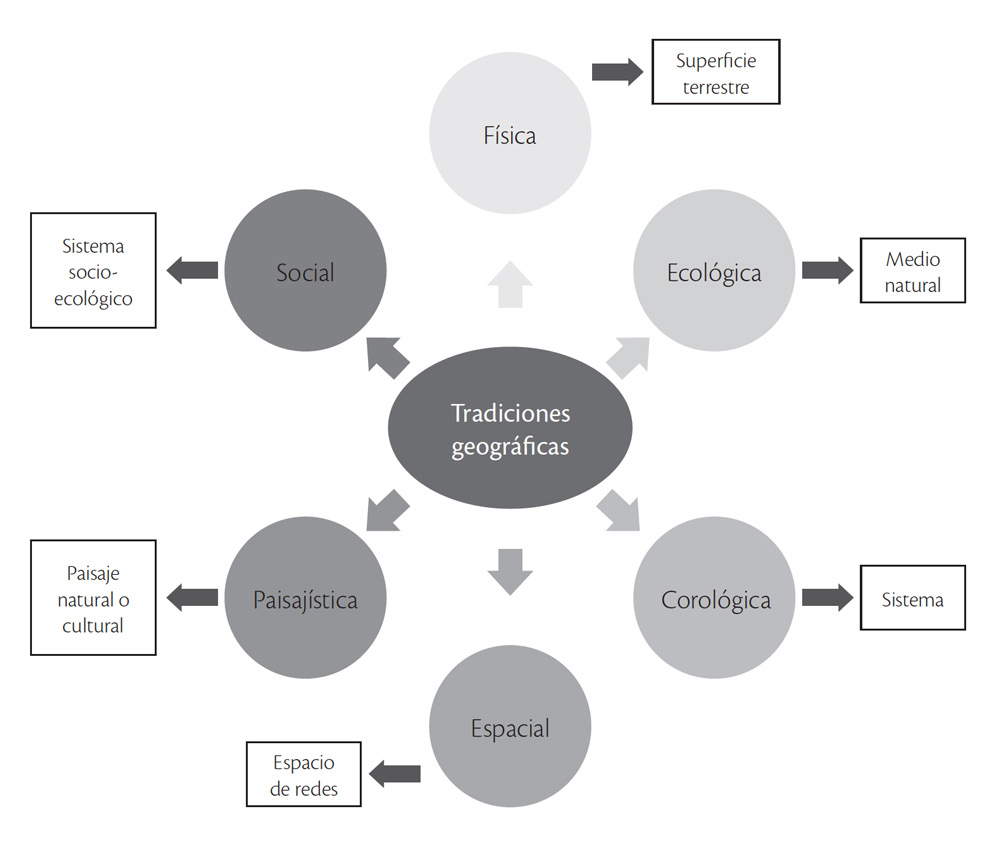

Por otro lado, autores como Geiger, citado por Valbuena (2010), lo definen como el “área (incluyendo tierras, aguas y espacio aéreo) siempre con la posesión de una persona, organización, institución, estado o país”. Este autor describe el territorio como un conjunto de tradiciones geográficas, que van desde lo físico hasta la social (figura 2), y, por ejemplo, la primera, considerada como la superficie terrestre, incluye la “interfase” (mírese que el autor usa la palabra con s, lo cual es inadecuado) entre litosfera, atmósfera e hidrósfera.

FIGURA 2

TRADICIONES GEOGRÁFICAS QUE CONFIGURAN EL TERRITORIO

Fuente: Soler-Tovar (2015).

No obstante, lo anterior no abarca plenamente las múltiples dimensiones del concepto de territorio. En este sentido, Llanos-Hernández (2010) postula al territorio como:

[...] concepto teórico y metodológico, que explica y describe el desenvolvimiento espacial de las relaciones sociales que establecen los seres humanos en los ámbitos cultural, social, político o económico; [es además el] conocimiento que se construye en la(s) disciplina(s) social (es), tomando en cuenta que sus contenidos cambian conforme se transforman las relaciones sociales en el mundo. (p. 207)

Esto se ha resumido en el concepto de mundos relacionales. Adicionalmente, a las diferentes aproximaciones para conceptualizar el territorio se debe sumar la diferenciación entre este último y el enfoque, abordaje o perspectiva territorial, la cual se refiere “a una manera de tratar fenómenos, procesos, situaciones y contextos que ocurren en un determinado espacio (que puede ser demarcado o delimitado por atributos físicos, naturales, políticos u otros) donde se producen y se transforman” (Schneider y Peyré, 2006, p. 85).

Después de haber conceptualizado el territorio, es necesario explorar la articulación entre este y las interfaces. Sin embargo, al desarrollar la consulta documental en el contexto neotropical, solo se encuentra lo publicado por Gutiérrez, Granados y Piar (2007): “las relaciones entre hombres y animales han sido variadas y crecientes. A lo largo de la historia los animales han sido utilizados como protección para el hogar o el territorio” (p. 164). Esta visión es netamente utilitarista, se basa en la relación humano-animal, y está muy poco asociada a la intencionalidad del concepto de interfaces.

El segundo pilar de las agrociencias es el de la nueva ruralidad, la cual surge en los nuevos escenarios en las Américas, donde, por ejemplo, el 40 % de la población rural en edad para trabajar ha estudiado menos de cinco años; al mismo tiempo, esta población tiene mayores índices de pobreza y sus ingresos laborales son reducidos en comparación con la población urbana con la misma edad, pero con más años de estudio (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2010). Adicionalmente, la nueva ruralidad se conceptualiza como una necesidad ante la acentuación de desequilibrios en el medio rural, la necesidad de generación de ingresos y de combatir a la pobreza, el reconocimiento del potencial existente en el medio rural para el desarrollo y la creciente importancia del desarrollo focalizado en unidades territoriales (Echeverry y Ribero, 2002; Gómez, 2001).

La nueva ruralidad incluye como fundamentos básicos: el desarrollo humano como objetivo central del desarrollo; el fortalecimiento de la democracia y de la ciudadanía; el crecimiento económico con equidad; la sostenibilidad del desarrollo; el desarrollo rural sostenible más allá del enfoque compensatorio y asistencial, y el capital social como sustento de las estrategias de desarrollo (Echeverry y Ribero, 2002). Además, la nueva ruralidad y su relación con el territorio se caracterizan por la multifuncionalidad de la agricultura y el papel de los sujetos sociales, desde el enfoque de los sujetos rurales (Grajales y Concheiro, 2009).

Al intentar articular la nueva ruralidad con las interfaces en el neotrópico, no es evidente la posible articulación. De cualquier manera, Breilh (2010) plantea:

[...] mientras que en el campo apareció lo que hemos denominado la nueva ruralidad neoliberal caracterizada por una transnacionalización de la economía agraria y pérdida de soberanía; una marcada tendencia a la monopolización de tierra y agua, así como concentración de crédito; una intensificación tecnológica hacia una reprimarización productiva (es decir los vastos monocultivos para la agroexportación); una descomposición de las relaciones sociales ancestrales y comunitarias con la pérdida creciente de los patrones culturales y su diversidad; todo lo cual conlleva lo que se ha llamado una desagrarización del campo. (p. 96)

De lo anterior llama la atención cómo las interfaces ecosistema-humano-animal, influenciadas por la cultura y la diversidad inherente a los países del trópico, pueden ser afectadas negativamente por la nueva ruralidad neoliberal.

El tercer pilar es la agricultura tropical; se llama así no solo porque se ubica en el trópico, es decir, en la franja ubicada entre las latitudes 23,5° N y 23,5° S, sino también porque ofrece al mundo el 33 % de la tierra arable, el 25 % de los cereales, las frutas y vegetales y el 20 % de la carne. Por lo tanto, su importancia para alimentar al mundo es indudable y más aún en esta zona que reúne al 40 % de la población mundial (Centro Internacional de Agricultura Tropical [CIAT], 2013).

A pesar de las limitaciones que enfrenta la agricultura en los trópicos, es una vasta región considerada como un mundo lleno de promesas, donde la agricultura, con la ayuda de la ciencia moderna, puede contribuir sustancialmente a reducir el hambre y la pobreza (CIAT, 2013). En este sentido, por ejemplo, desde 1967 existe el CIAT, con una de sus sedes en Palmira (Valle del Cauca, Colombia). Entidades como esta buscan, con base en el desarrollo científico y la implementación tecnológica, impactar positivamente sobre los sistemas productivos agrícolas y pecuarios de dicha región.

El mejor ejemplo de cómo se articulan las interfaces con la agricultura tropical es la experiencia de entes multilaterales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el abordaje de enfermedades infecciosas compartidas entre humanos y animales de ocurrencia relativamente frecuente en el trópico. Este es el caso de la influenza, que involucra como principal factor de riesgo la exposición directa e indirecta a animales vivos o muertos o a ambientes contaminados.

Por otro lado, la bioeconomía o economía biológica (cuarto pilar) es una nueva epistemología para investigar el sistema socioeconómico en asociación con el biológico como un todo. Esta dinámica la realiza estudiando las interacciones nolineales entre sus componentes e investigando los problemas que surgen del efecto de la empresa humana sobre el medio ambiente (Mohammadian, 2005; Maria, Marina y Pavel, 2015). Es una ciencia holística interdisciplinar que surge como respuesta a los avances de la economía de recursos naturales, la economía ambiental y la economía ecológica. Su objetivo es servir de puente entre la ciencia empírica de la biología y la ciencia literaria de la economía y acabar con la desunión y separación de “las dos culturas” (Mohammadian, 2005). La única alusión a la articulación entre esta ciencia y las interfaces aparece con Mohammadian (2005), quien afirma que “la importancia de la epistemología de la bioeconomía reside tanto en dilucidar la naturaleza de los conflictos en la interfaz de los dos sistemas: biológico y socioeconómico, como en la clarificación de la problemática de la coevolución de estos sistemas, donde uno totalmente depende del otro” (p. 1). Por ejemplo, se deben considerar, estudiar y entender las relaciones y asociaciones tanto positivas como negativas que puede tener la bioeconomía y la biodiversidad en contextos como el neotrópico.

Finalmente, se debe hablar de la innovación (el último de los pilares), que según la RAE (2017c), se define como “la creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado”. En este sentido, en el ámbito internacional se encuentran diversas aproximaciones a las interfaces a partir de la innovación. Por ejemplo, el Ontario Veterinary College de la Universidad de Guelph postula como innovación la construcción de capacidades para prevenir enfermedades y resolver problemas de salud en la interfaz ecosistema-humano-animal. Por su parte, la Universidad de Calgary plantea la creación de oportunidades por demandas y necesidades sociales, y pone como ejemplo las provincias eminentemente rurales y líderes en recursos naturales y agricultura como motores económicos que dependen del mantenimiento y gestión del ambiente, a partir de la interfaz humano-animal-ecosistema frente a las presiones industriales. Wellcome Trust, en su plan estratégico 2010-2020, enuncia como desafío el combatir las enfermedades infecciosas, debido al desconocimiento de las enfermedades en la interfaz humano-animal. El Washington Higher Education Coordinating Board cuenta con un programa de salud global y enfermedades infecciosas en la interfaz humano-animal, que resalta la importancia de la salud animal global. La OMS junto con la Organización Mundial de Salud Animal postulan como necesidad de innovación el desarrollo de métodos de comunicación creativa entre todos los actores para prevenir y controlar la influenza en la interfaz ecosistema-humano-animal.

Dentro de las innovaciones articuladas a las interfaces se destacan las desarrolladas para la vigilancia de la salud en la interfaz ecosistema-humano-animal. Las más importantes son:

1. Avances en el campo de los ejercicios de simulación: control de influenza aviar altamente patogénica (simulado entre Kenia y Uganda).

2. Progresos sobre una frontera, una salud binacional, multisectorial y sistema colaborativo para simular la diseminación de patógenos en la frontera entre Estados Unidos y México.

3. Papel de la vigilancia centinela en la detección de enfermedades infecciosas emergentes en la interfaz humano-animal en Nigeria.

4. Ganadería conjunta, investigación de vida silvestre y salud pública de fiebre Q en Tailandia.

5. Uso de una estrategia convencional para desarrollar un nuevo paradigma para la detección de nuevos virus y construcción de capacidades para implementar globalmente.

6. Servicio de mensajería corta basada en el sistema de vigilancia de enfermedades; parte del proyecto de vigilancia integrada de enfermedades en India.

En conclusión, existe poca evidencia de la articulación de las agrociencias con las interfaces, pero justamente esa es la principal razón para desarrollar estudios que aporten a la construcción de dicha articulación, más cuando en el contexto neotropical existen problemáticas comunes a la salud de las especies (humana, animales domésticos y silvestres) y la salud ambiental.

Referencias

Bengis, R. G., Kock, R. A. y Fischer, J. (2002). Infectious animal diseases: the wildlife/livestock interface. Revue Scientifique et Technique (Office International des Épizooties), 21(1), 53-66.

Breilh, J. (2010). La epidemiología crítica: una nueva forma de mirar la salud en el espacio urbano. Salud Colectiva, 6(1), 83-101.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2010). Infográficos estadísticos. Recuperado de http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/infografias.asp?idioma=e

Centro Internacional de Agricultura Tropical. (2013). Inicio. Recuperado de http://ciat.cgiar.org/es/

Echeverry, R. y Ribero, M. (2002). Nueva ruralidad. Visión del territorio en América Latina y el Caribe. Bogotá: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

Geiger, P. (1996). Des-territorialização e espacializacão. En Territorio: globalização e fragmentação (pp. 223-246). São Paulo: Hucitec.

Gómez, S. (2001). ¿Nueva ruralidad? Un aporte al debate. Estudos Sociedade e Agricultura, 17, 5-32.

Grajales S. y Concheiro, L. (2009). Nueva ruralidad y desarrollo territorial. Una perspectiva desde los sujetos sociales. Veredas, 18, 145-167.

Gutiérrez, G., Granados, D. y Piar, N. (2007). Interacciones humano-animal: características e implicaciones para el bienestar de los humanos. Revista Colombiana de Psicología, (16), 163-184.

International Congress on Pathogens at the Human-Animal Interface. (2011). Etiopía. Recuperado de http://icophai2011.org

International Congress on Pathogens at the Human-Animal Interface. (2013). Brasil. Recuperado de http://icophai2013.org

Llanos-Hernández, L. (2010). El concepto del territorio y la investigación en las ciencias sociales. Agricultura, Sociedad y Desarrollo, 7(3): 207-220.

Maria, E., Marina, P. y Pavel, G. (2015). Global trends of “green” economy development as a factor for improvement of economical and social prosperity. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 166, 194-198.

Mohammadian, M. (2005). La bioeconomía: un nuevo paradigma socioeconómico para el siglo XXI. Encuentros Multidisciplinares, 19, 1-12.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2017). Climate-Smart Agriculture. Recuperado de http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/en/

Real Academia Española. (2017a). Interfaz. Diccionario de la lengua española. Recuperado de http://dle.rae.es/?id=Lu1HQaO

Real Academia Española. (2017b). Territorio. Diccionario de la lengua española. Recuperado de http://dle.rae.es/?id=ZcqJYVW

Real Academia Española. (2017c). Innovación. Diccionario de la lengua española. Recuperado de http://dle.rae.es/?id=Lgx0cfV

Schneider, S. y Peyré, I. (2006). Territorio y enfoque territorial: de las referencias cognitivas a los aportes aplicados al análisis de los procesos sociales rurales. En: M. Manzanal, G. Neiman y M. Lattuada (Org.), Desarrollo rural: organizaciones, instituciones y territorio (pp. 71-102). Buenos Aires: Ciccus.

Universidad de La Salle. (2013). Doctorado en Agrociencias. Recuperado de http://unisalle.lasalle.edu.co/programas-academicos/doctorados/doctorado-en-agrociencias

Valbuena, D. R. (2010). Territorio y territorialidad. Nueva categoría de análisis y desarrollo didáctico de la Geografía. Uni-pluri/versidad, 10(3). Recuperado de https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/view/9582/8822

Interfaz ecosistema-humano-animal: definiciones y contexto *

Diego Soler-Tovar

Diana Benavides-Arias

Los patógenos multihuésped son los causantes de la mayoría de las enfermedades humanas. El 58 % de los organismos patógenos son clasificados como zoonóticos y el 73 % de los patógenos humanos considerados emergentes son, asimismo, zoonóticos; es decir, son agentes causantes de infecciones o enfermedades transmitidas naturalmente entre animales vertebrados y humanos o viceversa (Bose, 2008; Friend, 2006; Greger, 2007; Lloyd-Smith et al., 2009; Paige et al., 2015).

Dentro de los agentes patógenos se encuentran los microparásitos (priones, virus, bacterias, hongos y protozoarios) y los macroparásitos (metazoarios, insectos y artrópodos) (Hudson et al., 2002; Rabozzi et al., 2012), los cuales se pueden reproducir y mover de huéspedes enfermos (o infectados) a nuevos huéspedes susceptibles (Bose, 2008; Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], Organización Mundial de Sanidad Animal [OIE], Organización Mundial de la Salud [OMS], 2010). Los agentes patógenos circulan en las poblaciones animales y humanas; esto puede ser una amenaza para la salud de aquellos y estas. Por ende, los sectores de salud deben tener como responsabilidad su control (FAO, OIE y OMS, 2010; Friend, 2006; Dhama et al., 2013).

Por otro lado, la mayoría de los países o regiones no cuentan con sistemas integrados de control para las enfermedades y sus agentes causales, que articulen los sectores animal, alimentario, humano y ecosistémico. Además, en los sistemas vigentes se tiene un trabajo colaborativo limitado o casi nulo entre sectores (Anderson et al., 2010; FAO, OIE y OMS, 2010; Osofsky et al., 2005; Dhama et al., 2013). Adicionalmente, el manejo de los riesgos asociados a las zoonosis y la respuesta adecuada al posible alto impacto económico, social y en salud de estas enfermedades es complejo; por lo tanto, se requiere la cooperación multisectorial y multiinstitucional (FAO, OIE y OMS, 2010; Rabinowitz et al., 2013).

La evaluación de los componentes e interacciones de las interfaces ecosistema-humano-animal permite prevenir, detectar, controlar, eliminar o manejar los riesgos de las enfermedades de humanos originadas directa o indirectamente de animales domésticos o silvestres (Anderson et al., 2010; FAO, OIE y OMS, 2010; Lloyd-Smith et al., 2009; Osofsky et al., 2005; Asokan, 2015). Este objetivo se puede alcanzar si se fortalecen las estructuras gubernamentales con el fin de establecer sistemas de alerta temprana y desarrollar mecanismos de coordinación y soporte entre países (FAO, OIE y OMS, 2010; Osofsky et al., 2005; Asokan, 2015). Ejemplos de mecanismos de alerta temprana son el Sistema Mundial de Alerta Temprana (Global Early Warning System [GLEWS]), el Marco Global para el Control Progresivo de las Enfermedades Animales Transfronterizas (Global Framework for Progressive Control of Transboundary Animal Diseases [GF-TADs]), el Centro de Gestión de Crisis-Sanidad Animal (Crisis Management Centre-Animal Health [CMC-AH]), el Sistema para la Prevención de Emergencias de las Plagas y Enfermedades Transfronterizas de los Animales y las Plantas (EMPRES), la base de datos del Sistema Mundial de Información Zoosanitaria (World Animal Health Information System and Database [WAHIS]) (FAO, OIE y OMS, 2010; Jebara et al., 2012) y la interfaz de la base de datos del Sistema Mundial de Información Zoosanitaria (WAHID) (OIE, 2016).

Interfaces

El concepto de interfaz no es muy claro en la literatura científica, ya que algunas veces se toma como sinónimo de conexión, interacción, enlace, vínculo, entre otros términos. Incluso puede ser confundido con palabras como interfase, que tiene una aplicación desde el punto de vista físico o forma parte del ciclo celular. De cualquier manera, para este capítulo, la interfaz será definida como la conexión física y funcional entre dos sistemas independientes, y dichos sistemas pueden ser los humanos, los animales (domésticos o silvestres) y el ecosistema. Por su parte, autores como Bengis, Kock y Fischer (2002) lo consideran sinónimo de interfaz la zona de contacto.

Transiciones epidemiológicas

El entendimiento de las interfaces ecosistema-humano-animal debe ser abordado a través del concepto transiciones epidemiológicas. Según Greger (2007), estas consisten en los cambios importantes a través de la evolución humana desde hace seis millones de años y en el efecto de esos cambios en las enfermedades humanas. Esta transición se puede dar por fenómenos como los orígenes domésticos, al igual que por medio de la complacencia y las enfermedades infecciosas emergentes (Reinhard et al., 2013).

La transición epidemiológica, mediante los orígenes domésticos, ocurre con el inicio de la agricultura y la tendencia de mantener animales silvestres con fines de domesticación, lo cual genera “enfermedades de la multitud”, debido al crecimiento de localidades fijas de asentamientos humanos. Este hecho incrementó la exposición a sus propios desechos y, por ende, a enfermedades mantenidas por reservorios como los roedores, por la proximidad permanente del hombre con dichos hábitats (Bose, 2008; Burdon y Thrall, 2008; Friend, 2006; Greger, 2007; Osofsky et al., 2005, Barrett, Charles y Temte, 2015). Ejemplos de esta transición son la expansión, por medio de mosquitos antropofílicos, de Plasmodium falciparum virulento en África; también se da por la domesticación del gato y la transmisión oral eficiente, con la expansión de Toxoplasma gondii (Greger, 2007).

La complacencia comienza hace más de un siglo en los países o regiones que mejoraron su nutrición, las medidas de salud pública y las intervenciones médicas. Esto condujo a la declinación de enfermedades infecciosas; se consideró que la batalla contra los microorganismos se había ganado (gracias a la erradicación de la viruela, el desarrollo de vacunas y la disponibilidad de antibióticos), aunque realmente se estaba generando una nueva era de organismos patógenos (Greger, 2007; Barrett, Charles y Temte, 2015).

Por último, las enfermedades infecciosas emergentes se iniciaron en los años ochenta del siglo XX. Consisten en la aparición de enfermedades infecciosas emergentes (o reemergentes), con características de expansión intercontinental y con la posibilidad de tratarse de virus u otros patógenos que no son específicos, sino interespecíficos. Ejemplo de esta transición es el virus del Ébola (Greger, 2007; Lloyd-Smith et al., 2009; Asokan, 2015).

Impacto antropogénico, alteración de las interfaces y enfermedades

La presencia y el efecto de los humanos sobre su entorno ha alterado las interfaces ecosistema-humano-animal, lo cual ha perturbado la dinámica de las enfermedades (Burdon y Thrall, 2008; Bose, 2008; Friend, 2006; Greger, 2007; Osofsky et al., 2005; Woldehanna y Zimicki, 2015). Dentro de los factores de riesgo primarios para la emergencia y diseminación de enfermedades, se incluyen el incremento en la demanda de la proteína animal, ligada a la intensificación agropecuaria; el transporte a través de largas distancias de animales vivos; el consumo de carne de animales silvestres, y la destrucción del hábitat (Burdon y Thrall, 2008; Friend, 2006; Greger, 2007; Lloyd-Smith et al., 2009; Woldehanna y Zimicki, 2015). En la tabla 1 se enuncian algunas de las enfermedades que han tenido cambios en su patogenicidad o distribución geográfica por alteraciones en la dinámica ecológica de sus agentes causales.

TABLA 1

FACTORES DE RIESGO PRIMARIOS Y PRÁCTICAS HUMANAS INVOLUCRADAS EN LA EMERGENCIA Y DISEMINACIÓN DE ALGUNAS ENFERMEDADES

Factor de riesgo primarioPrácticas humanas involucradasEnfermedades o agentesAño de emergencia o diseminaciónUbicación geográficaAnimales involucradosDestrucción de hábitatDeforestación para agriculturaVirus Nipah1998, 2004MalasiaCerdos, zorros voladores (murciélagos)Destrucción de hábitatDeforestación para agriculturaFiebres hemorrágicas (virus sin nombre, virus Machupo, virus Sabia, virus Guanarito)1993, 2003Estados Unidos (Nuevo México), Bolivia, Brasil, VenezuelaRoedores, primates, bovinosDestrucción de hábitatFragmentación de bosques en áreas periurbanasEnfermedad de Lyme1975Estados Unidos (Connecticut)RoedoresConsumo de animales silvestresExposición a sangre o excreciones de animales, o consumo de carne contaminadaVirus/síndrome de inmunodeficiencia humana1981ÁfricaPrimatesConsumo de animales silvestresExposición a tejidos de primatesOtros retrovirus de primates (virus espumoso de los simios o spumavirus, virus linfotrópico humano de células T)1971Kenia, CamerúnChimpancésConsumo de animales silvestresConsumo de partes de animales por sus cualidades medicinalesSíndrome respiratorio agudo severo2002AsiaMamíferosTransporte de animales vivosComercio de mascotas exóticasInfluenza H5N12005InglaterraLorosTransporte de animales vivosTransporte de animales de abastoE. coli O157:H72007Estados UnidosBovinosFuente: Friend (2006), Greger (2007), Lloyd-Smith et al. (2009), Osofsky et al. (2005).

Las relaciones y conexiones entre las especies de vertebrados (incluyendo el hombre) a través de las interfaces ecosistema-humano-animal pueden traer consecuencias para la salud humana, animal y ecosistémica (Friend, 2006; Ruiz-Sáenz y Villamil-Jiménez, 2008). Cada vez es más preocupante que las enfermedades infecciosas, originalmente de hospederos animales silvestres y domésticos específicos o restringidos a dichas especies, estén ampliando su distribución geográfica y en especies de vertebrados. Esto conduce a procesos epizoóticos/epidémicos que pueden llegar a involucrar al hombre (Greger, 2007; Ruiz-Sáenz y Villamil-Jiménez, 2008; Woldehanna y Zimicki, 2015).