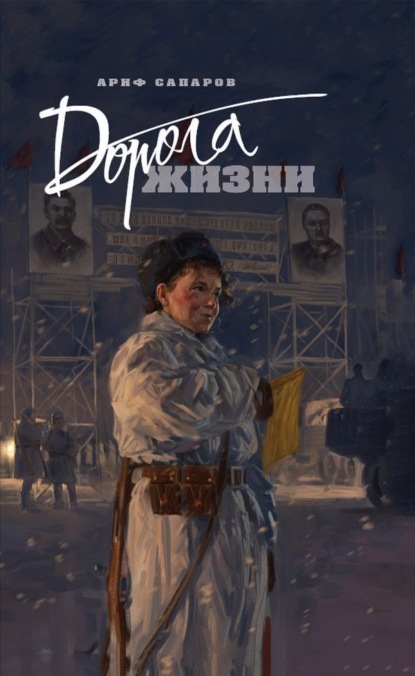

Дорога жизни

- -

- 100%

- +

Торговый путь, естественно, нуждался в охране. У выхода Невы из Ладожского озера есть небольшой островок – Ореховый. Расположен островок настолько удобно, что обладание им позволяет контролировать все здешнее судоходство. Еще в IX веке славяне соорудили на Ореховом сторожевую крепостцу. Позднее она не раз сравнивалась с землей и вновь восстанавливалась, войдя в русскую историю под названием Орешек. Длительные раздоры на Ладожском озере шли в основном из-за этого Орешка.

Первое нападение врагов на торговый путь новгородцев произошло в начале XII века. Огромная по тем временам шведская эскадра внезапно прибыла на Ладогу с намерением изгнать отсюда славян. Но чужеземцам не повезло. Едва начался бесцеремонный грабеж прибрежных селений, как подоспели новгородские боевые дружины.

Вскоре шведы повторили нападение. В этот раз новгородцы полностью уничтожили грабителей. «Не упустиша ни муж», – кратко сообщает летопись.

Через двадцать лет на Ладоге опять появилась шведская эскадра. Незваных гостей снова ждал ужасающий разгром. Близ устья реки Вороновой произошла решительная битва. Из пятидесяти пяти шведских судов удалось спастись немногим. Остальные потонули или были захвачены в плен и с великим торжеством доставлены в Новгород.

Несмотря на поучительные уроки, чужеземцы продолжали лезть на торговый путь славян. Лишь в XIV веке, заключив мир с шведским королем Магнусом, новгородцы закрепили за собой право на беспрепятственную торговлю с западными странами.

Впрочем, Магнус оказался вероломным партнером и, нарушив договорные обязательства, вновь прислал свой флот.

Судьба впоследствии сыграла злую шутку с этим королем-обманщиком. Согласно преданиям, Магнус угодил в один из лютых ладожских штормов. Три дня и три ночи носился он по озеру, уцепившись за корабельную доску, пока не был выловлен из воды монахами Валаамского монастыря.

Небезынтересно и завещание, оставленное Магнусом. «Се аз, Магнушь круль свейский, – писал он, – отходя сего света пишу рукописание при своем животе: приказываю своим детям и своей братии и всей земле свейской – не наступайте на Русь, занеже нам не пособляется».

Шли века, а стародавняя борьба на Ладоге все не прекращалась, принося успех то одной, то другой стороне.

Только в начале XVII века, в «смутное время», когда силы русского государства были отвлечены внутренними распрями, шведам удалось завладеть Орешком.

Осада крепости была длительной и малоуспешной, хотя враги располагали огромным войском. Наконец русские приняли шведское предложение о капитуляции на почетных условиях – им разрешалось выйти из крепости с развернутыми боевыми знаменами. Шведы несказанно изумились, когда в условленный час распахнулись ворота Орешка и, опираясь на костыли, из них вышло лишь сорок человек – все без исключения раненые, изможденные болезнями.

Почти целое столетие, до петровских времен, крепость находилась в руках шведов. История осады и штурма Орешка солдатами Петра общеизвестна. Гораздо менее известно, что этой выдающейся победе предшествовал разгром шведской эскадры адмирала Нумерса, насчитывавшей десять многопушечных кораблей.

Прежде чем приступить к Орешку, Петр хотел развязать себе руки и изгнать Нумерса с Ладожского озера. Это было нелегким предприятием. Русский флот тогда едва зарождался, а Швеция по праву считалась первоклассной морской державой.

На Ладожском озере Петр мог располагать лишь утлыми рыбачьими соймами. Ни о каком серьезном вооружении этих суденышек не могло быть и речи.

Петр задумал и осуществил дерзкую баталию. В ночь на 7 сентября 1702 года отряд русских войск погрузился на рыбачьи соймы. За ночь он пересек озеро и с рассветом появился на виду Кексгольма, где отстаивалась на якорях могущественная шведская эскадра.

Не успел адмирал Нумере прийти в себя от удивления, как русские уже подплыли к его боевым кораблям. Тотчас петровские гвардейцы полезли на абордаж, цепляясь специально припасенными крючьями за высокие борта вражеских бригантин.

Началась злая рукопашная схватка. В результате ладожская эскадра шведов перестала существовать.

Разделавшись с Нумерсом и обезопасив себя с тыла, Петр приступил к главной своей цели – освобождению Орешка, без чего нельзя было и помышлять о закладке новой столицы государства.

Штурмовали Орешек 14 октября 1702 года, и с того дня крепость навсегда была возвращена родине. «Зело жесток был сей орех, однако же, слава богу, счастливо разгрызен», – порадовался Петр.

Вновь довелось Ладоге стать ареной военных действий в годы гражданской войны. Летом 1918 года, по приказу В. И. Ленина, на Ладожском озере была образована военная флотилия. На ее корабли прибыли революционные балтийские моряки. Два года подряд защищали они здесь подступы к Петрограду.

Самым значительным делом Ладожской военной флотилии явилась десантная операция против белофинской базы в Видлице летом 1919 года. Молниеносный и смелый удар балтийцев увенчался полным успехом: вражье гнездо было разгромлено.

3Подобно истинному морю, Ладожское озеро многоводно. У него и характер отнюдь не озерный.

Едва ли отыщется на свете еще одно озеро с таким бурным и переменчивым нравом, каким обладает Ладога. Начиная с середины августа и до ледостава здесь свирепствуют непрерывные штормы. Безобидное в ясную погоду, озеро становится буквально неузнаваемым. Злые бури, доходящие до десяти баллов, раскачивают на его просторах крупную морскую волну. Дико и пронзительно завывает ветер; грохочет, ворочая прибрежные камни, прибой.

Судоходство в здешнее ненастье сопряжено с огромным риском. Беда грозит на озере не только беззащитным рыбачьим суденышкам, но и крупным пароходам.

Упоминания о грозной силе ладожских осенних штормов можно встретить и в старинных книгах и во всех новейших исследованиях. Недаром страховые общества дореволюционной России категорически отказывались принимать на себя ответственность за грузы, перевозимые по Ладоге, или же заламывали такую цену, что в пору было вовсе отказаться от страховки.

Немало огорчений доставил буйный характер этого озера Петру. Озабоченный строительством новой русской столицы, он всячески развивал судоходство. «Какой великий убыток во вся годы чинится на Ладожском озере, – сокрушался хозяйственный Петр в 1718 году, – что одним сим летом с тысячу судов пропало, а всего с начала строения сего места – более десяти тысяч».

«Великий убыток» от ладожской непогоды принудил людей думать о сооружении обходного канала. Такой канал должен был соединить устье Волхова с истоком Невы, чтобы грузы могли попадать в Петербург, минуя штормовое озеро.

Строительство первого обходного канала началось в 1719 году. Тысячи крепостных согнали на Ладогу со всех концов страны. И лишь двенадцать лет спустя, уже после смерти Петра, состоялось торжественное открытие канала. Суда и баржи, следующие в российскую столицу, пошли по искусственно созданному пути, избегая опасностей, подстерегающих их на Ладоге.

Так случилось, что озеро, служившее еще новгородским ушкуйникам во время их дальних путешествий «в греки», устрашило людей своими штормами. С широких его просторов все судоходство свернуло в узкое русло стокилометрового канала, по которому баржи ползли со скоростью черепах.

Петровский обходный канал прослужил почти полтораста лет, пока не сделался тесным для возросшего грузооборота. Тогда было предпринято сооружение нового канала, более широкого и усовершенствованного. Шел новый канал параллельно старому, местами на расстоянии не больше двухсот метров.

Обходные пути сделали свое дело, и Ладожское озеро оказалось полузабытым. Никто его толком не изучал, никого не интересовали его особенности.

Первая карта Ладоги появилась на свет лишь в 1854 году, когда русскими исследователями уже были составлены подробные лоции самых отдаленных морей. Морское ведомство, издавая эту карту, умудрилось изрядно напутать, практически пользоваться ею оказалось невозможно.

Не очень-то солидно выглядели и все позднейшие исследования Ладожского озера. Печать запустения, наложенная на озеро постройкой обходных каналов, сказывалась буквально на всем. Плаванье по Ладожскому озеру стало уделом местных рыбаков.

Десятилетиями ладожский пароходный флот оставался малочисленным и безнадежно отсталым. Портовых сооружений также не возводилось. Редкие рейсы на остров Валаам, к Кексгольму и Сортавале – вот, собственно, и все, что называли здесь навигацией.

Не было надобности всерьез заниматься ладожским судоходством и в послеоктябрьский период. Ленинград имел широко развитое железнодорожное сообщение, полностью обеспечивающее все его транспортные надобности. Речные перевозки, как и в прошлом, шли через обходные каналы, а судоходство на Ладоге оставалось незначительным и случайным.

Способствовало этому еще и то, что после победы Октября довольно большая часть озера отошла к Финляндии. Бороздили ладожские воды главным образом катера пограничной охраны и стародавние рыбачьи карбасы.

4«Продуктов нет. В столовых кормят болтушкой из ржаной муки, редко где есть лапша. Дают суп из дуранды, которую желудки ленинградцев переваривают трудновато».

Осень 1941 года заставила по-новому отнестись к Ладожскому озеру.

Удобно оно для навигации или неудобно – об этом рассуждать не хватало времени. Требовалось без малейшего промедления наладить доставку грузов в осажденный Ленинград. Нельзя было ссылаться на губительные осенние штормы или отсутствие опыта: никакие объективные причины не могли оправдать медлительности.

Каждый день осложнял обстановку в Ленинграде. Защитники города переносили невиданные лишения.

Вражеская авиация бомбила жилые кварталы. В развалинах домов гибли тысячи людей. За сентябрь было зарегистрировано шестьсот десять пожаров. В октябре число пожаров увеличилось до семисот пятнадцати. Фашисты сбрасывали зажигалки на госпитали, театры, всемирно известные музеи. В огне погибли декорации к спектаклям «Маскарад» и «Горе от ума», «Дворянское гнездо» и «Борис Годунов». Даже Зоологический сад подвергся массированному бомбовому удару: обломками засыпало слониху Бетти, и долго в ночи слышался ее тоскливый предсмертный рев.

Ежедневно нарастала сила артиллерийских обстрелов. Фугасные снаряды вламывались в дома, падали на людных перекрестках улиц, разносили в щепки трамваи и автобусы. Среднесуточная продолжительность обстрелов достигла в октябре девяти часов пятнадцати минут.

Но хуже всего было продовольственное положение. Строжайше учитывались всевозможные заменители, пригодные в пищу. По ночам с риском для жизни проводилась уборка картофеля на переднем крае обороны. Ржаной муки оставалось на пятнадцать дней.

Выручить могла только Ладога.

Для нужд навигации лучше всего подходили ладожские обходные каналы. Плавание по ним безопасно в любую погоду и не требует специальных озерных пароходов с большим запасом остойчивости. Но этот вариант полностью исключался: еще в середине сентября каналы перерезал противник. Невозможно было использовать и северную часть Ладоги, хотя она была более удобна для судоходства: ее контролировали белофинны.

В руках осажденных находился лишь узенький коридор Шлиссельбургской губы – от Осиновца до Новой Ладоги. Более неудобного для судоходства, более окаянного и опасного места не разыщешь на всем озере.

Северная часть Ладоги богата островами. Берега ее изрезаны защищенными от ветра бухточками, в которых может отстаиваться флот. А в Шлиссельбургской губе, как нарочно, берега сплошь низменные, болотистые, мелководные. Немногочисленные островки окружены здесь мелями, удобных бухт почти нет.

Вдобавок осенью 1941 года случилось резкое падение уровня воды. Устье Волхова обмелело почти на полтора метра против нормы. Такая же картина наблюдалась в Гостинополье, Осиновце, Кобоне. Даже мелкосидящим баржам с их незначительной осадкой, трудно стало пришвартовываться к пирсам.

Особенно скверно получилось на западном берегу. Осиновецкая гавань еще могла с грехом пополам принимать груженые баржи, а в соседней с ней бухте Морье обмеление достигло катастрофических размеров.

Пришлось срочно начать землечерпательные работы. Только успели к ним приступить, как гитлеровцы обрушили на землечерпалки ожесточенные бомбовые удары. Не ограничиваясь авиацией, в ночные часы они держали этот участок еще и под артиллерийским огнем.

Непригодной была железнодорожная линия Ленинград – Ладожское озеро. В мирные дни эта линия – называли ее Ириновской веткой – обслуживала главным образом нужды торфоразработок. Никому и в голову не могло прийти, что захолустная пригородная ветка, рассчитанная всего на шесть пар поездов в сутки, станет единственной жизненно важной магистралью Ленинграда в годы блокады. Путевое хозяйство здешних станций обветшало, давно не ремонтированные вокзальчики потемнели от времени, стрелки позарастали травой.

По приказу Военного совета фронта на Ладогу ушли ремонтно-восстановительные поезда. В аварийном темпе железнодорожники организовали реконструкцию Ириновской ветки. Прокладывались новые пути, расширялось станционное хозяйство – работа шла в три смены.

Наиболее уязвимым местом ладожской навигации был флот. Пароходов и барж, более или менее пригодных для работы в штормовых условиях, насчитывалось всего около трех десятков, да и те требовали серьезного ремонта.

Имелись еще подходящие суда на Неве. Но как попасть им в Ладожское озеро? Все попытки проскочить мимо вражеских позиций в Шлиссельбурге кончались неудачей: немцы расстреливали каждое судно прямой наводкой.

Корабли Ладожской военной флотилии были заняты боевыми операциями. Ежедневно они вступали в схватки с врагом, лезшим к Шлиссельбургской губе. Отрывать их на грузовые перевозки значило ослабить оборону.

Все же командование флотилии нашло возможным выделить канонерские лодки «Бурея», «Нора», «Олекма» и «Шексна» для доставки хлеба ленинградцам.

Флот пришлось собирать, как говорится, с бору по сосенке, пустив в ход даже речные баржи. От Гостинополья до устья Волхова продовольственные грузы следовали на мелких суденышках, а в Новой Ладоге происходила перевалка на озерные баржи. Работали здесь на открытом рейде. Немцы, конечно, воспользовались этим, вражеские бомбардировщики беспрерывно висели над рейдом.

До 15 сентября в Осиновец прибыло около четырех тысяч тонн хлеба. По тогдашним нормам – на три с половиной дня жизни ленинградцев.

Затем начались штормы, бушевавшие без перерыва полмесяца. Доставка продовольствия в осажденный город поневоле замедлилась.

Сильнейший шторм разыгрался в ночь на 17 сентября. За несколько часов озерный флот понес такой опустошительный урон, какого не случалось и во время самых крупных налетов немецкой авиации.

Несчастья этой ночи начались с гибели «Ульяновска». Близ устья Волхова этот пароход вместе с баржой, которую он буксировал, выбросило на прибрежные камни. Спустя час был захлестнут волнами «Козельск». Под утро утонули «Мичурин», «Войма», «Калинин» и некоторые другие пароходы. Все они шли с продовольствием.

Ладога грохотала с дикой яростью. Сила ветра достигла десяти баллов. Гнулись на берегу высокие мачтовые сосны.

Среди ночи стало известно, что пассажирская самоходная баржа номер семьсот пятьдесят два терпит бедствие. Отойдя от западного берега в сносную погоду, беззащитное судно оказалось во власти стихии. На барже находились женщины и дети, эвакуированные из Ленинграда.

Немедленно к месту бедствия вышли военные корабли. Поиски продолжались до рассвета и, к сожалению, оказались тщетными. Гибель женщин и детей была самой ужасной потерей в эту ночь.

К началу октября озеро поутихло.

Неожиданное затишье на Ладоге рассматривали как «дар небес». Погода благоприятствовала пере возкам, и этим обстоятельством следовало воспользоваться.

Дождавшись темноты, из Новой Ладоги выходили караваны. С надежным авиационным прикрытием стали работать и днем. За неделю было перевезено почти шесть тысяч тонн хлеба, мяса и крупы.

23 октября снова заштормило. Четверо суток подряд, не ослабевая, бушевало озеро. Шести крупных барж, застигнутых ненастьем в пути, так и не дождались в Осиновце. Весь остальной флот остаивался на якорях.

5«Вчера выступал по радио Всеволод Вишневский. Прямо орел-парень, в моем духе. Всегда вовремя выступит и скажет. Скажет просто, ясно, хорошо, по-ленинградски, по-большевистски».

Факты помогают познать дух времени. Факты – как бы материализованные сгустки минувших страстей и событий. С суховатой красноречивостью свидетельствуют они о славных делах множества людей, защищавших Ленинград в ту осень.

27 сентября 1941 года тральщик «Сом», груженный пятьюдесятью тоннами муки, держал путь в осиновецкий порт. Как всегда, это был нелегкий рейс. На Ладоге изрядно штормило. Маленькое суденышко с трудом продвигалось к цели.

У единственного орудия, которым был вооружен «Сом», стоял на посту комендор Николай Абакумов, кадровый моряк, попавший на Ладогу, как и другие балтийцы, в силу обстоятельств военного времени.

Абакумов зорко следил за небом, ожидая появления вражеских бомбардировщиков, он знал, что «юнкерсы» любят выскакивать из просветов между тучами.

Вдруг Абакумов заметил большую баржу, тонувшую поблизости. Волны уже заливали ее, с баржи прыгали в воду смертельно перепуганные люди.

На тральщике сыграли боевую тревогу. Свернув с курса, «Сом» направился спасать погибавших.

Команде тральщика пришлось основательно потрудиться, пока не были подобраны все терпевшие бедствие. Их набралось больше сотни. Не так-то это просто – пристроить столько народу на маленьком судне, идущем к тому же с грузом! Кое-как разместив людей, «Сом» двинулся дальше.

Тут-то как раз и налетели бомбардировщики. Целая эскадрилья, девять зловещих птиц, украшенных черными фашистскими крестами.

Силы были слишком неравными, чтобы рассчитывать на победу. Абакумов это понимал и все-таки принял бой. Пока тральщик спешил к видневшемуся вдали берегу, лавируя и меняя курс, чтобы уклониться от прямых попаданий, пока грохотали кругом него оглушительные разрывы и в коротких паузах слышались вопли перепуганных пассажиров, балтийский комендор вел неравный поединок с «юнкерсами». Его орудие стреляло, посылая снаряд за снарядом в пикирующие самолеты.

Вот уже и вода хлынула в трюм судна сквозь огромные пробоины, заставив бедный «Сом» накрениться на правый борт, вот уж и машина стала давать перебои, а комендор Абакумов все продолжал бой, ясно показывая врагу, что слабенький с виду тральщик способен постоять за себя до последней минуты.

Впоследствии Николай Абакумов был награжден за свой подвиг орденом Красного Знамени. Но еще до приказа Военного совета фронта, объявившего об этом войскам, на Ладоге родилось крылатое солдатское двустишие:

Сквитаться с фашистом задумав,Будь сердцем крепок, как Абакумов.Другой факт из хроники тех дней относится к трудовым будням гостинопольской перевалочной базы, откуда поступало продовольствие для осажденного Ленинграда.

Жизнь на базе шла размеренно. Специальные рабочие команды, укомплектованные главным образом выздоравливающими после ранений бойцами, выгружали продовольствие из железнодорожных составов, затем переносили его в трюмы пароходов и барж.

Работа была утомительной, выматывала все силы, и часто бойцы едва не валились с ног от усталости. Почти ежедневно базу бомбили немцы, заставляя всех жить в тревоге. Несмотря на это, перевалочная база считалась глубоким тылом.

В последних числах октября, прорвав фронт, механизированная группа немецкого генерала Томашки стала подходить к Гостинополью. Резкие пулеметные очереди трещали теперь совсем близко. Враг угрожал захватить огромный склад с сотнями тонн продовольствия.

Угроза эта сделалась совсем реальной, когда однажды утром на территории склада начали разрываться немецкие снаряды. Первым же снарядом убило началь ника склада. Растерявшись, побросав все, грузчики кинулись в лес.

Вместе с ними бежал со склада и Алексей Федотенко. Спустя несколько месяцев имя этого чуть сутуловатого человека с могучими руками профессионального портового грузчика сделалось самым популярным на Ладоге. О нем писали в газете, на его успехи призывали равняться отстающих. Но тогда, в то злополучное октябрьское утро, Алексей Федотенко, поддавшись слабости, бежал вместе со всеми.

В лесу было тихо. С намокших под дождем елей сыпались холодные брызги, на сумрачных полянках желтела пожухлая осенняя трава. Треск пулеметных очередей доносился сюда издалека и уже не казался страшным.

«А как же будет с хлебом? – подумал Федотенко. – С хлебом, которого ждут не дождутся голодные ленинградские ребятишки?»

Алексею Федотенко никогда не доводилось бывать в Ленинграде. На фронт он приехал прямо из своей Астрахани, где работал портовым грузчиком. Но, как и все, кто трудился на складе, Федотенко знал про великую беду, настигшую в ту осень город Ленина.

Круто остановившись, Федотенко преградил дорогу бегущим за ним товарищам.

– Стой! – изо всех сил закричал он, размахивая своей винтовкой, словно это была обыкновенная дубинка. – Стой, говорю! Пошли обратно!

На сборы людей в лесу ушло с полчаса. Одних Федотенко останавливал, сказав несколько отрезвляющих слов, – и, устыдившись, они сами принимались помогать ему, – другим грозил расстрелом на месте. Так или иначе, но все бойцы повернули обратно.

Для спасения хлеба была только одна возможность: погрузить его в вагоны и отправить в безопасное место. Не прислушиваясь больше к тревожным звукам боя, команда начала работу.

Мешки, сложенные в штабель по соседству с вагонами, удалось погрузить довольно быстро. После этого бойцам пришлось, взваливая мешки на спину, таскать их метров за сто. И, хоть никто не подавал такой команды, скоро они стали, задыхаясь и обливаясь потом, преодолевать это расстояние бегом. Впереди всех и быстрей всех бежал Алексей Федотенко.

Уже смеркалось, когда вражеская артиллерия вновь открыла огонь по складской площадке. Один из снарядов угодил в штабель с мукой, и все вокруг мгновенно покрылось белой мучной пылью, другой снаряд разнес в клочья дощатый навес, под которым была устроена солдатская столовая.

Обстрел усиливался. Троих грузчиков ранило осколками, двое были убиты наповал. Все вопросительно поглядывали на Федотенко, ожидая, не прикажет ли он кончить работу, но Федотенко молчал. Погрузка продолжалась под огнем.

Последний мешок уложили в вагон, когда совсем стемнело. После этого Федотенко ушел звонить по телефону, чтобы выслали поскорей паровоз. Вернулся он с угрюмым лицом: связь не действовала.

В сторонке лежало несколько ящиков с бутылками, наполненными горючей смесью. Предусмотрительный начальник склада завез их на всякий случай, рассчитывая пустить в ход, если не останется другого выбора.

Как просто и как легко было бы поджечь нагруженные вагоны и уйти со склада! Врагу ничего не достанется, и бойцов никто не осудит – они сделали все, что в их силах.

А все ли? Нет, хлеб надо было спасти для ленинградцев, спасти любыми средствами!

Федотенко разделил своих товарищей на равные группы, затем приказал расцепить нагруженные вагоны. Если нет паровоза – придется катить вагоны по рельсам вручную. У них в порту часто так поступают, чтобы не терять времени даром.

Кто-то пытался возразить: неужели смогут уставшие люди осилить такую работу? Ведь катить вагоны придется несколько километров! Тут Федотенко впервые не выдержал и, зло выругавшись, велел без разговоров выполнять приказ.

Всю ночь напролет бойцы тыловой команды, как бурлаки, шагали по железнодорожному полотну, толкая тяжелые вагоны с хлебом. Лишь на рассвете они увидели приближающийся к Гостинополью маневровый паровоз.

6«Прочитала книгу Константина Федина „Города и годы“. Молодец тов. Федин, книга мне очень понравилась! Читая ее теперь, так много находишь сходного. Те же хлебные карточки, тот же суровый, ощетинившийся, настороженный город, те же предостерегающие слова: „Враг у ворот!“ И те же упрямые, но все побеждающие герои».

Наладить запоздалую осеннюю навигацию на штормовой Ладоге сумели люди, подобные Николаю Абакумову и Алексею Федотенко, люди щедрого и отзывчивого сердца, которых почему-то принято называть простыми людьми.

Нет, они совсем не были простыми! Балтийские матросы, бойцы рабочих команд, капитаны буксирных пароходиков, шкиперы озерных барж, они не жалели усилий ради благородного дела спасения ленинградцев. Ничто не могло заставить их отступить: ни шторм, ни бомбежка, ни сама смерть. Это были истинно рыцарские натуры, богатыри духа и дела, каких в нашем народе большинство.

Навигация продолжалась до ледостава. Двадцать пять тысяч тонн продовольствия дала она осажденному городу – бесценный по тем временам подарок, позволявший держаться целых двадцать дней.

В начале ноября ударили ранние морозы. По утрам береговой припай звенел тонким прозрачным ледком, а в открытом озере накапливалось густое сало, образуя большие темные поля.