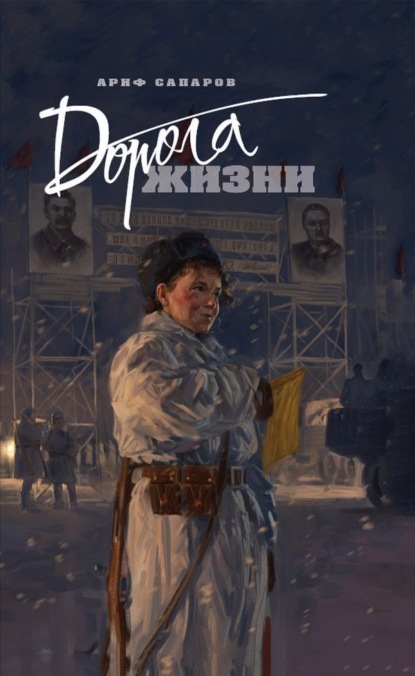

Дорога жизни

- -

- 100%

- +

– Давай санка берем, товарищ майор, – настойчиво повторял Кошкомбай. – Санка, понимаешь? Добавочный хлеб колонна брать может… Добавочный хлеб повезем – лишний народ сытый сделаем, понимаешь?

– Ничего не понимаю, – засмеялся Порчунов. – Что за санка? О чем разговор?

– Деревянный санка, по-русскому называется дровня. Дровня, понимаешь? На прицеп давай берем, хорошо выйдет…

Сообразив, наконец, в чем дело, командир батальона был удивлен находчивостью Кошкомбая. И как это он, старый, опытный транспортник, не смог додуматься до такой простейшей вещи? Раз машины пойдут с половинной нагрузкой, сам бог велит взять прицепы. Если буксирный конец сделать подлиннее, то ослабится давление на поверхность льда. В каждый прицеп можно смело грузить мешка по три муки. Прямой расчет – еще двадцать тонн хлеба… Молодчина, Кошкомбай!

Правда, оборудование санных прицепов задержало выезд колонны, но все равно Порчунов был доволен. Несмотря на страхи, которые пришлось испытать по дороге в Кобону, он почему-то верил, что возвращение пройдет счастливо. Настроение комбата передалось и его подчиненным: работа на складе закипела вдвое быстрей.

В одиннадцать часов утра колонна Порчунова тронулась на Осиновец. Изрядно уставшие водители, позабыв ночные переживания на озере, бодро выезжали в обратный путь. Им выпала честь открыть грузовое автомобильное движение по «дороге жизни».

Все, кому встречалась колонна на льду, приветствовали ее с большой радостью, точно на суровую Ладогу пришел праздник. Это и в самом деле был почти праздничный день: «дорога жизни» становилась кормилицей Ленинграда.

Предчувствие не обмануло Порчунова. Обратный путь прошел в полном порядке. Как и ночью, оставались открытыми дверцы кабин, как и ночью, предостерегающе потрескивал молодой озерный лед, но все машины переправились через Ладогу благополучно.

Не появилась почему-то и вражеская авиация, хотя стояла ясная летная погода. Лишь на одном участке колонна попала под артиллерийский обстрел. Ехавший в головной машине командир батальона прибавил газу, стремясь быстрее проскочить зону огня. Его примеру последовали остальные шоферы, и скоро этот участок остался позади.

В тот же день полуторки прибыли в Осиновец, доставив ленинградцам семьдесят тонн ржаной муки. Пять таких рейсов могли по тому времени обеспечить суточный хлебный паек города и фронта.

Угрюмый берег возле Осиновца неузнаваемо изменился – стал похожим на многолюдный трудовой лагерь. Ярко полыхали костры, возле которых грелись озябшие водители и дорожники. На железнодорожной станции Ладожское озеро шла разгрузка нескольких эшелонов с промышленным оборудованием, прибывшим из Ленинграда. А самое обнадеживающее заключалось в том, что все прибрежные леса вокруг были заполнены автомашинами. Сотни шоферов на грузовиках любых марок и размеров готовились ехать за хлебом для ленинградцев.

С опытного рейса колонны майора Порчунова открылось большое грузовое движение по Ладоге. Военно-автомобильная дорога № 102, связавшая Ленинград с далеким Подборовьем, куда доставлялось продовольствие со всех концов страны, начала выполнять свою благородную задачу.

3«Скучно и неприглядно в прежде сверкавших ленинградских „гастрономах“; коченеющие от холода продавцы уныло стоят за пустыми прилавками. По талонам на третью декаду ноября выдается подозрительного вида коричневая масса, именуемая пралине, из целлюлозы».

Хлеб! Блокадная наша ленинградская пайковая горбушка, сухая, жесткая, насквозь суррогатная, взвешенная с аптекарской точностью и, что обиднее всего, такая крохотная, так быстро исчезающая во рту! Храниться бы ей веки вечные на музейной витрине под стеклянным колпаком, как хранятся драгоценные реликвии великих событий, чтобы внуки наши и правнуки рассматривали этот черный комочек с трепетным волнением, да жаль, не сумели мы сберечь на память даже самого тоненького ломтика. О другом тогда думали – не о музеях. Как лучше съесть ее, эту маленькую горбушку? Всю ли разом, возвращаясь домой из булочной, или терпеливо разделив на равные части – на утро, на полдень и к долгой зимней ночи? Отщипывая по крошке или с неудержимой, лихорадочной поспешностью? У Веры Инбер в «Пулковском меридиане» сказано:

Не зря старушка в булочной однойПоправила беседовавших с нею:«Хлеб, милые, не черный. Он ржаной,Он ладожский, он белого белее,Святой он». И молитвенно старушкаПоцеловала черную горбушку.Точно выражен в этих строках смысл всего, что происходило на «дороге жизни». Нелегкими были ее первые дни, и недешево доставался хлеб, который получали ленинградцы с Ладожского озера.

Ладожский хлеб был «белого белей».

Самоотверженным трудом платили за него работники «дороги жизни», нередко платили и кровью.

Почти ежедневно гибли в полыньях груженые и порожние машины. Многие из них проваливались лишь наполовину, да так и вмерзали в лед, уткнув радиатор в полынью или задрав его к небу. На тридцатикилометровом пути от Осиновца до Кобоны эти печальные знаки бедствия можно было встретить довольно часто.

Немало безмолвных трагедий разыгрывалось в те дни на озере. Однажды колонна полуторатонных грузовиков возвращалась с ржаной мукой в Осиновец. На середине ледового участка головная машина провалилась под лед и утонула раньше чем успел выскочить из кабины водитель – политрук колонны. Ехавшие следом шоферы остановили машины и бросились на выручку. Но, пока они добежали, помогать было уже поздно…

Скинув шапки, в тягостном молчании остановились они возле свежей полыньи, поглотившей политрука. И тут один из них, ближе других подошедший к ее краю, вдруг вскрикнул, указывая на темную воду:

– Что это, братцы? Глядите, свет горит!

Шоферы подошли ближе и увидели тусклый электрический свет, слабо пробивавшийся сквозь толщу воды с озерного дна. В смертную свою секунду, погружаясь в ледяную пучину, политрук, наверное, успел включить фары, как бы посылая прощальный привет оставшимся на боевом посту товарищам.

26 ноября ледовая трасса перевезла пятьсот тонн. На 27 и 28 ноября Военный совет увеличил задание до семисот тонн в сутки, но эти дни пришлись на кратковременную оттепель, едва не сорвавшую движение.

Затем опять усилились морозы. К концу ноября они достигли тридцати градусов, а в начале декабря даже птицы, замерзая в воздухе, камнем падали на землю, – ртутный столбик термометра опустился еще ниже.

Холода необычайно осложнили и без того мучительно сложную работу шоферов и складских работников. Но холода еще можно было стерпеть, как-то к ним приноровиться, привыкнуть. Настоящим же бедствием, против которого не было защиты, становился пронзительный северный ветер – ладожский сиверко. Местные рыбаки называют его злодеем, до того он неистов и беспощаден.

Стоило задуть этому ветру, как все на озерной равнине делалось белым-бело: не видно было ни берегов, ни машин, ни даже соседа, шагавшего рядом с тобой. Буйные снежные вихри ослепляли человека, перехватывали ему дыхание, сбивали с ног, мгновенно заметая огромным сугробом, если человек был слаб или не верил в свои силы.

Сиверко дул иногда по нескольку дней безостановочно. Замерзали на ходу обледеневшие моторы грузовиков, и никакими, казалось, способами нельзя было их завести. Падали не выдержавшие напряжения пешеходы, часто засыпая навеки, так и не добравшись до тепла.

Лишь одного не мог страшный сиверко: остановить движение транспорта на ледовой трассе. Должно быть, потому, что его и нельзя было остановить, как нельзя остановить ток крови в сосудах живого существа.

И движение продолжалось. Более замедленное, чем обычно, с перебоями, многочасовыми заторами, но продолжалось.

В безветренные дни на озеро прилетали гитлеровские самолеты. Ночью они сбрасывали бомбы наугад, а в светлое время, если не случалось поблизости наших истребителей, гонялись за колоннами машин, выбирая, главным образом, идущие с грузом к западному берегу.

Результаты охоты показались фашистскому командованию слишком незначительными. Тогда враг решил, что нет смысла выводить из строя отдельные машины. Бомбардировочная авиация предприняла попытку разрушить всю ледовую трассу.

Методично обрабатывая километр за километром, фашистские самолеты начали сбрасывать на озеро тысячекилограммовые фугаски. Делалось это по ночам или на рассвете.

Взрыв такой бомбы весьма эффектен. К небу взлетает огромный столб воды, достигающий почти двадцати метров. Жалобно гудит, сотрясаясь от страшного удара, вся ледовая поверхность озера.

Только дорожников Ладоги эти взрывы не испугали. Рядом с беспорядочными нагромождениями льдин, преградившими дорогу транспорту, немедленно прокладывалась свежая «нитка» – и движение машин возобновлялось.

Догадавшись, что разрушить трассу практически невозможно, вражеские летчики снова развернули охоту за автомобильными колоннами.

Самым опасным участком «дороги жизни» считался девятый километр. Ежедневно, всегда в одни и те же часы он подвергался артиллерийскому обстрелу с шлиссельбургского берега.

Педантичная аккуратность этих обстрелов была, вероятно, предметом особой гордости немецких артиллеристов. Первый снаряд разрывался здесь ровно в десять часов утра – хоть время проверяй. В полдень начинали грохотать разрывы нового обстрела, наиболее продолжительного и интенсивного. Затем фашисты устраивали перерыв – до четырех часов дня.

Иной раз расписание врага нарушал гарнизон Орешка. Едва фашисты открывали огонь, как артиллеристы крепости с тыла обрушивались на их батареи, бьющие по «дороге жизни». На Ладоге сперва не могли понять, в чем тут дело, что за перепалка возникает во вражеском тылу, а потом, узнав причину, стали с интересом прислушиваться к далекому голосу Орешка.

Немало хлопот доставляли трещины на льду. Появлялись они без всяких видимых причин всегда на очень важных участках трассы.

Первая трещина, как нарочно, перерезала дорогу близ девятого километра. Движение замерло, с обеих сторон накапливались машины. Начался очередной артиллерийский обстрел. Кроме того, с минуты на минуту следовало ждать появления вражеских бомбардировщиков.

Во главе команды дорожников на девятый километр примчался майор Можаев. Требовалось в самом срочном порядке перекинуть через трещину мост – иначе дорога будет парализована надолго.

Разборный мост дорожники привезли с собой, но не так-то легко было его установить. Весь участок заливала вода. Поднялась она довольно высоко, и уже нельзя было разобрать, где тут кончается твердый лед и где начинаются края трещины.

Дорожники остановились в нерешительности. Никто не отваживался лезть в студеную воду. Взяв топор, первым двинулся вперед сам командир батальона. Следом за Можаевым направились к трещине и остальные дорожники.

Мост был перекинут через пятнадцать минут. «Пробку» удалось рассосать до появления вражеской авиации.

Позднее трещины возникали довольно часто. Они то расширялись, то, наоборот, суживались – все зависело от температуры воздуха. Один конец моста закрепляли обычно наглухо, а другой оставляли свободным, со значительным запасом на случай расширения трещины.

Районы трещин Можаев объявил участками угрозы. Возле них дорожники установили круглосуточное дежурство аварийных команд. Одну путевую роту командир батальона держал постоянно в Коккореве, другую – на острове Зеленце, третью – в Кобоне. Каждая рота отвечала за свои десять километров трассы.

– А вы попробуйте засыпать трещины снегом, – подсказали однажды Можаеву ладожские рыбаки. – Холода-то какие стоят, живо, глядишь, прихватит…

Совет оказался дельным. В морозные ночи дорожники начали сваливать в трещины снег, заливая его сверху водой. Называлось это «штопкой» трассы.

Тихвин в те дни еще был захвачен врагом. За хлебом ездили в Подборовье, за триста с лишком километров.

Шофер радовался, когда удавалось невредимо проскочить через ледовый участок с его бомбежками, обстрелами и трещинами. Но это было лишь началом долгого и трудного рейса. Далее ему предстояло преодолеть многие десятки километров по узким и извилистым дорогам восточного побережья, по накатанному льду судоходных каналов, просто по целине. Это был утомительный, напряженный, выматывающий все силы рейс. В конце его находилась база снабжения, где полагалось наскоро перекусить и, не задерживаясь, трогаться в обратный путь.

Сидеть за баранкой без сна и отдыха стало для ладожских шоферов нормой. Вечно иззябшие, замученные бессонницей, с ввалившимися глазами и впалыми щеками, они показывали высокий пример самоотреченности, эти благородные рыцари «дороги жизни».

– Ты везешь тонну муки для Ленинграда, – говорили шоферу. – Чем быстрее ты достигнешь западного берега, тем больше человеческих жизней будет спасено. Помни об этом, товарищ, и ты сумеешь выполнить свой долг.

Это была самая простая и самая доходчивая агитация. Она не оставляла места для половинчатых решений, для равнодушия и безразличия. Либо работать, не щадя сил, и делом помочь спасению голодающих людей, либо стать предателем ленинградцев – другого выбора не было.

4«Когда становится невмоготу, я стараюсь думать про наших дорогих бойцов. А каково им сейчас на этой суровой, холодной Ладоге?»

Сводки Совинформбюро, ежедневно сообщавшие обо всех важных событиях на фронтах Отечественной войны, до поры до времени умалчивали о «дороге жизни», точно ее и не существовало. Но у доброй славы могучие крылья, и ленинградцы, конечно, многое знали про ледовую трассу.

От человека к человеку передавались тогда в осажденном городе волнующие вести с Ладоги. Не все в них было достоверным, желаемое иной раз выдавалось за действительность, и пышные цветы вымысла неузнаваемо преображали скромный росток истины. Все равно эти вести были желанными в каждом доме. Они ободряли измученных людей, помогая устоять против голода.

Однажды утром, попав на Петроградскую сторону, на пустынных улицах которой хозяйничал сердитый балтийский норд-вест, я услышал поразивший меня рассказ про ладожского военного шофера. Собственно, это был даже не рассказ, а нечто напоминающее легенду об удивительном герое, какие существуют лишь в воображении людей.

В тесной комнатушке, бывшей дворницкой, занятой домоуправлением, монотонно тикал метроном. Возле остывающей печи, потирая красные руки, стояла высокая седая женщина в грубом солдатском ватнике. Рядом с ней пристроились дружинницы бытового отряда. Эти отряды, составленные из комсомольцев, действовали тогда во всех районах Ленинграда, помогая больным и ослабевшим от голода.

Дружинницы пришли с утреннего обхода своего участка и, судя по всему, продолжали разговор, возникший на улице.

– Так я же, тетя Нюша, и не думаю отказываться! – всхлипывая, оправдывалась одна из них, совсем еще молоденькая девушка с торчащими из-под меховой шапки косичками. – Просто не поспеваю везде… В двенадцатой квартире, у Агафоновых, трое лежат. Вчера я им хлеб выкупала, воды принесла с Невы, плиту стопила… В семнадцатой и двадцать девятой тоже все больные, даже дверь открыть не встают. Замучилась я с ними.

– Выходит, ты одна замучилась? – сердито спросила тетя Нюша, потуже затягивая свой широкий ремень. – Интересно даже получается… А как же бойцы на передовой?

Им разве легче? Да мы с тобой и во сне того не увидим, что они, бедные, должны переносить! И ничего – помалкивают, дело свое делают… А ты сразу в слезы. Разве это по-комсомольски получается?

В дворницкой наступила неловкая пауза. Девушка всхлипывала все реже и реже. Остальные дружинницы молчали. Тетя Нюша усмехнулась, потрепала девушку по мокрым от слез щекам:

– Ладно, Сашенька, хватит сырость разводить… Все образуется, вот увидишь. Привыкнешь скоро и сама еще будешь смеяться над своими страхами. Ты, главное, фронтовиков наших почаще вспоминай – сразу тебе легче станет. Я ведь на фронте побывала с делегацией, знаю, как они живут. Хочешь, расскажу? Это и вам, девушки, полезно знать…

– Расскажите, тетя Нюша! – попросили дружинницы, охотно придвигаясь к своей руководительнице.

– На Ладоге был этот случай, – начала рассказывать тетя Нюша, – на ледовой дороге. Ехал к нам в Ленинград один шофер. Молоденький парнишка, комсомолец. С хлебом его послали. «Езжай, говорят, дорогой товарищ, и непременно довези хлеб в сохранности. Сам знаешь – несладко ленинградцам в блокаде».

Вот он и поехал. А на Ладожском озере в тот день разбушевалась метелица. Дорогу замела сугробами, шумит, беснуется… Увидела шофера с хлебом и давай кричать диким голосом: «Не пропущу! Не пропущу! Не пропущу!» Только зря шумела, не таковский это был парень, чтобы испугаться. Метелица, можно сказать, из последних сил надрывается, а он знай себе мчится вперед.

Заметили это фашисты со своего берега. Заметили – и зубами заскрипели от злобы. «Нет, врешь! – решили враги. – Не бывать тебе в Ленинграде, заставим поворачивать обратно!» И сразу, конечно, взялись стрелять из орудий. Снарядов не считают – палят без остановки.

Но и снаряды не помогли. Мчится наш паренек через огонь и смерть, едва успевает воронки объезжать. Так бы, наверное, и доехал до цели, да подстерегала его новая беда. Не выдержал мотор в машине. Парень выскочил, пробует завести его – ничего не получается. Прихватило мотор холодом, не хочет заводиться. А метелица добычу почуяла, еще сильней стала выть: «Ага, непослушный, попался ко мне в лапы! Теперь никуда не денешься! Заморожу, снегом запорошу, в ледяшку бесчувственную оберну!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Все эпиграфы в книге из этого же дневника.