Незнайка и космос капитализма

- -

- 100%

- +

© В. Мазин, А. Погребняк, 2016

© И. Куксенайте, иллюстрации, 2016

© Издательство Института Гайдара, 2016

* * *

Предисловие

Дорогой читатель! Сами не зная почему, но начать эту книгу мы хотели бы цитатой не из Носова, что было бы естественно, а из совсем другого – тоже, правда, такого недетского в своей официальной «детскости» – писателя. Мы имеем в виду замечательного рассказчика из журналов «Костер» и «Мурзилка» Виктора Голявкина, у которого есть один совсем небольшой рассказ, и пусть он послужит эпиграфом нашей совместной книге:

Мы беспокоимся за папу в 2000 годуПапа пошел выпить пива на Марс и что-то там задержался. В это время случилось несчастье. Пес Тузик съел небо, которое постирала мама и вывесила сушиться на гвоздь. Пес Тузик надулся, как детский шарик, и захотел улететь. Но он не смог этого сделать, потому что не было неба.

– Как же вернется наш папа, – сказала мама, – раз неба нет?..

– Действительно, как он вернется? – сказал я.

– Ха-ха-ха-ха! – сказал папа в дверях. – Ха-ха-ха!

– Какой дорогой вернулся ты? – удивилась мама.

– Ха-ха-ха! – сказал папа. – Я пьяный, я не знаю, какой дорогой.

Конечно, кто только не пытался из века двадцатого заглянуть в век двадцать первый! И тревога за будущее, уже не такое далекое, тоже вряд ли оригинальна. И все-таки, Голявкин «гениально угадал», как любил приговаривать Ленин, изучая диалектику Гегеля, именно такое положение вещей: не что-то под небом или в небе, а само небо оказалось в наши «нулевые» постирано и проглочено (приватизация-пролетаризация, слияние-сливание, угощение-поглощение, трейдерство-рейдерство и мало ли какие еще формы «эффективного управления», в силу чего «улететь» никому и никуда более не представляется возможным!) – и всё что нам остается, это беспокоиться о судьбе тех, кто в своей беспечности отправился попить пива на Марс. Или это не всё? «Нет, не всё!» – как бы говорит нам Голявкин, утверждая свой «принцип надежды»: они, наши беспечные «папы», обязательно вернутся, пусть даже – а точнее, именно потому что – сами не знают как.

Возвращению Незнайки мы и хотели бы в меру наших скромных возможностей посодействовать этой книжкой. Кто он, Незнайка, сегодня, в 2016 году? Многие жители Земли о нем сегодня даже слыхом не слыхивали, и нам бы хотелось донести кое-что до их ушей. Что, например? Ну, хотя бы любовь Незнайки к путешествиям, познанию, дружбе. Как известно, не что иное, как гуманитарное знание вызывает во времена лунного капитализма особую ненависть: «дружба», «забота», «совесть» и всё из разряда того, что не удается формализовать и выразить в «точных величинах». Зачем нужно то, что ни взвесить, ни измерить, ни присвоить? Нет поэтому в лунном аду людей страшнее Гегеля и Малевича, Гоголя и Платонова, Лакана и Деррида. Они ведь то и дело говорят о несоизмеримом и неприсваиваемом. Даже Гитлер и Сталин для многих лунатиков в такой ситуации оказываются людьми честными, в то время как Гегель и Малевич – мошенники, типа Миги и Жулио. И поэтому знание их – неподлинное, вообще не знание, а так, в лучшем случае лирика, а то и вовсе чушь какая-то! А кого считают сегодня достопочтимым членом общества? Конечно, господина Спрутса и других участников Форума Большого Бредлама! Они ведь честно грабят коротышек, законно присваивая миллиарды (и, как вы помните, именно на них работают настоящие Мига и Жулио!), а вот ограбленные не могут вызывать ни уважения, ни восхищения – сами виноваты, раз не знают «основ бизнеса», «сетевого маркетинга» и тому подобной «физики-мизики». Чего уж тут на Тузика пенять?

Мы в своей книге настаиваем на честности Гегеля и Малевича, Гоголя и Платонова – Незнайки и… да-да, даже Знайки, хотя в его адрес порой будет звучать суровая критика! И мы надеемся, что наш читатель, встречая сегодня на улицах Санкт-Петербурга, или Москвы, или еще какого-нибудь отечественного или зарубежного Сан-Комарика или Лос-Поганоса, очередного честного коротышку (служащего после работы, изобретателя, пенсионера, астронома, гастарбайтера, бомжа…), обязательно вспомнит о том неизбежном незнании, которое является оборотной стороной капиталистического «ноу-хау»: «Не знаю, как дотянуть до получки», «не представляю, как рассчитаться с долгами», «ума не приложу, как не потерять место», «не могу поступить, как умный лунатик – взять в банке кредит и тут же купить справку о своей смерти», «не имею понятия ни о каких „Мертвых душах“» – Носов проницательно доводит до предела эту «дурную бесконечность» незнания: «ох, не знаю, как бы не попасть в итоге на Дурацкий остров».

Наша цель – показать, что именно незнание – сила! И Незнайка есть тот, кто выступает во всеоружии нашего общего незнания, которое должно повсеместно противостоять всякому частному, отчужденному, экспертному, эксклюзивному «знанию» сильных (до поры до времени) мира сего. Вот почему мы просим не удивляться читателя тому, что наш по определению легкомысленный герой выступает в столь тяжелом вооружении: здесь вам и диалектика, и негативная теология, и марксизм с неомарксизмом, и психоанализ с критической теорией (список можно продолжить) – короче, все то, что вытесняется господскими означающими неопозитивизма, не признается университетским дискурсом и третируется «здравым смыслом».

* * *И – немного о предыстории этой книги. Как-то мы встретились в катакомбах университетского филфака, где размещался тогда отдел кадров – видимо, нужно было подписать какую-то очередную весьма ответственную бумагу, вот только мы сами не знали какую (о, великий призрак некомпетентности!) – и вдруг нас обоих осенило, что мы просто одержимы Незнайкой! Спасибо катакомбам университета и обитающим там лунатикам!

Мы тут же вспомнили, что у нас уже есть кое-какие наброски – и вот, спустя пару месяцев, наш друг и коллега Данила Расков организовал на факультете свободных искусств и наук (в рамках семинара «Центра исследований экономической культуры») конференцию «„Незнайка на Луне“ Николая Носова как путеводитель по капиталистической культуре». 18 апреля 2013 года на этой конференции мы выступили с докладами – а кроме нас, сообщения сделали еще Олеся Туркина и Данила Расков. Два наших доклада, «Не с Луны свалился я» Виктора Мазина и «Незнайка, или Истина коммунизма. Введение» Александра Погребняка были затем опубликованы в журнале Кабинет III. Картины мира V (СПб.: Скифия, 2014). А спустя год, 24–25 октября 2014 года, в Пулковской обсерватории и на факультете свободных искусств и наук, прошла организованная Олесей Туркиной международная конференция «Наблюдатель», где Александр Погребняк выступил с докладом «Космос как предмет незнания: От Николая Кузанского до Николая Носова», который был опубликован в Кабинет III. Картины мира VI (СПб.: Скифия, 2015).

Спустя какое-то время Наталье Шапкиной, прослушавшей эти выступления и прочитавшей наши публикации в Кабинете, пришла в голову мысль о том, что мы могли бы написать книгу о Незнайке. Идея нам понравилась, но мы не знали, нужна ли кому-то сегодня такая книга. Идея теплилась всего несколько месяцев, как вдруг московский философ и издатель Валерий Анашвили, посетивший очередной семинар «Центра исследований экономической культуры», за ужином сказал, что, мол, было бы здорово, если бы вдруг появилась книга о Незнайке. Поскольку шутка нам понравилась, мы улыбнулись и ответили: «Есть такая книга!» Нет, конечно, мы тоже пошутили – ее не было, но зато было нешуточное желание вновь прикоснуться к любимым сочинениям Николая Николаевича Носова и продолжать писать о Незнайке!

Во время работы над книгой к нашей общей радости к нам присоединилась Ирена Куксенайте, художница, которая с первого дня вошла в круг друзей Незнайки, названный журналом Кабинет. Ирена не только делала рисунки для журнала и писала статьи, но именно ее изображение Незнайки в гермошлеме и скафандре стало логотипом Кабинета. И по сей день этот образ, этот тип паралогии встречает читателей на авантитуле.

Заключая предисловие, мы должны сказать, что книга двух авторов в данном случае выглядит как то, что в мире музыкальных пластинок принято называть split album, в данном случае – что-то вроде двух авторов под одной обложкой. Нам представляется весьма важным то, что мы, конечно, были хорошо знакомы с выступлениями друг друга и с текстами, опубликованными в Кабинете, но вот с нашими частями этой книги, дорогой читатель, нет… мы их не оговаривали, не обсуждали, не распределяли «роли», не пользовались бормотографом. Мы вот что решили: если наши тексты движутся параллельно, то это – замечательно, если они пересекаются, то это – прекрасно, если они разбегаются в разных направлениях, то это – чудесно, если мы приходим к одним и тем же суждениям, то это – удивительно, если же мы оказываемся перед лицом совершенно разных толкований, то – тем еще интересней. Нам, таким образом, еще предстоит стать читателями друг друга. И, надеемся, вам, дорогие неведомые друзья-лунатики, тоже. И у вас, кстати, даже есть выбор: оказаться в одном тексте, или в другом, или – между ними, или ограничиться просмотром иллюстраций. Или даже бросить все и пойти читать «Незнайку на Луне».

Виктор Мазин,Александр ПогребнякСанкт-Петербург,март 2016 годаВремена Незнайки на Луне

Глава 1

Травма непризнания

«Незнайка на Луне» предписывает биографию, в том числе и по причине отвержения этой книги первой учительницей. – Вопрос «Ты что, с Луны свалился?» предписывает внесуществование. – Эмпирика и Эмпиреи. – Профессор Фрейд и профессор Звездочкин о теории и практике. – Нехватка, или Не-всё тут.

Думаю, и вам нередко встречаются люди, которые говорят, что одно дело полной жизнью жить, другое – книги читать. Книгочеи, они как бы не совсем живут. Глядя на книжные полки, жизнелюбы не видят жизни. Мертвая бумага, мертвые буквы, мертвые слова. Даже индийский гуру однажды меня убеждал, что чтение Нагарджуны не имеет ни малейшего отношения к жизни. Отчасти сторонники чистой эмпирики правы, но не совсем. Я, конечно, согласен с тем, что одно дело читать Жюля Верна, другое – самому погружаться в океанские глубины. Но глубины океана после погружения в глубины книги, и глубины океана без чтения – разные глубины, – и здесь мое одно-единственное, но, думаю, существенное возражение противникам книгочтения: никакого непосредственного доступа к океанским глубинам нет. Нет эмпирики без эмпирей. С книгой ли, без нее, а вне теории никакого погружения нет, и потому можно сказать, что книга все равно есть, даже если кто-то ее в руках не держал, а таких людей нам видеть доводилось. В общем, я клоню к тому, что книга – тоже жизнь. И не обязательно в том смысле, что жизнь априори вписана в Книгу Бытия.

Книга прописывает биографию, причем порой так, что биография превращается в био-библио-графию и, согласимся отчасти с противниками книжного знания, в био-библио-танато-графию, ведь вторжение «танато-» тоже, скорее, от Книги. Так или иначе, а три тома приключений Незнайки прописали мое воспитание, формирование, образование, короче говоря, они стали моим Bildungsroman. Особенно запоминающимся оказался третий том, «Незнайка на Луне». В общем, моя биография была бы, думаю, совсем иной, если бы не эта книга. А вот стала бы она столь значимой, не случись у меня с ней травматичной истории, этого мне, конечно, не узнать. Возможно, именно травма вывела на первый план третий том приключений. Вполне возможно, что в течение так сказать всей жизни я отстаиваю книгу «Незнайка на Луне» еще и по той причине, что доказываю ее великое значение своей первой учительнице.

Вот какая, собственно говоря, травматичная история приключилась. В первом классе учительница попросила каждого учащегося принести на урок внеклассного чтения свою любимую книгу[1]. Я был в восторге от этой затеи. Мы будем читать любимые книги! Я смогу разделить свою любовь с одноклассниками!

И вот с «Незнайкой на Луне» в портфеле я бегу в школу. И вот долгожданный урок. И вот очередь доходит до меня. И вот я объявляю свою любимую книгу…

…До меня не сразу доходят слова учительницы: «Эту книгу мы читать не будем. Она нам не подходит»… Этого не может быть… Так не бывает… Ведь еще Листик из Солнечного города говорил не просто об удовольствии от чтения, но о необходимости им делиться с другими коротышками. Удовольствие поддерживается через другого. Разве не так?

Теперь я, конечно, могу учительницу понять, но, впрочем, не оправдать. Да, действительно, «Незнайка на Луне» – книга серьезная, можно даже сказать, она представляет собой фундаментальный университетский труд, посвященный критике капиталистического дискурса, и в этом отношении она вовсе не детская, совсем не для первого класса, кто-то ошибся, написав на ней, что она предназначена «для детей младшего школьного возраста»[2]. И начинается она сразу с вопроса о времени и его относительности для людей больших и маленьких. Вот они, эти самые первые строки:

С тех пор как Незнайка совершил путешествие в Солнечный город, прошло два с половиной года.

Хотя для нас с вами это не так уж много, но для маленьких коротышек два с половиной года – срок очень большой [1, c. 5][3].

Время учительницы и мое не совпадали. В своем времени она, вероятно, была права, но в моем я был отвергнут. Если вы объявляете мою любимую книгу вне внеклассного чтения, то и я вместе с ней тоже оказываюсь вне, вне вашего класса. Внешний я человек, внесуществующий, как сказал бы Лакан. Типа с Луны свалился. Мы пребываем с учительницей в разных временны́х интервалах. Таков один из уроков урока внеклассного чтения.

Сколько раз мне предстояло в жизни слышать этот вопрос: «Ты что, с Луны свалился?!» Его задавала мама, учителя и даже друзья. Обычно вопрос этот означает, что человек не знает самых простых вещей. А кто вам, скажите, пожалуйста, разъяснил, что они простые? А кто утвердил, что данность дана, и всё тут? В духе того же Лакана, можно сказать: не-всё тут. Нет, не всё. Или даже: да не-всё тут, не-всё Dasein.

«Ты что, с Луны свалился?!» – так могла сказать из своего времени учительница. Свалился? Падение, даже если и мгновенное, связано со временем. Лакан, рассуждая об экспериментальной науке, которая определяется вводимой в реальное мерой, называет часы Гюйгенса «органом, реализующим гипотезу Галилея о гравитации тел, т. е. о равномерном ускорении, которое, будучи всегда одним и тем же, определяет закон всякого падения» [49, c. 56]. Лакан вообще нередко говорит о небесах, Луне и звездах, ведь он уверен, что именно с наблюдения за небом, звездами, созвездиями берет начало человеческая наука. Падение с Луны, впрочем, относится не столько к научному знанию, сколько к интерсубъективному времени, учреждающему порядок между людьми, в том числе, между учителями и учениками. Даже если ученики поют прямо на уроке The lunatic is in my head, The lunatic is in my head.

Да, вполне возможно, учительница была права. Недетское это дело рассуждать о времени, теории и практике, эмпирике и эмпиреях. Впрочем, почему бы не почитать сейчас, пока есть время, о том, что будет понятно потом, лет через двадцать благодаря профессору Фрейду. О чем почитать? Ну, скажем, о полемике двух ученых, Знайки и профессора Звездочкина. Профессор в восторге:

– Вы, мой друг, великий ученый! Вам принадлежит честь открытия не только лунита, но и антилунита: так я и предлагаю назвать это новое вещество.

– Вещество это, однако, еще не открыто, – возразил Знайка. – Открыто, мой дорогой, открыто! – закричал Звездочкин. – Вы открыли антилунит, так сказать, теоретически. Нам остается только практически доказать его существование. Так ведь делались многие открытия в науке. Теория всегда освещает путь практике. Без этого она ничего не стоила бы! [1, c. 429]

С профессором Звездочкиным соглашаются и профессор Лакан, говорящий, что «условия науки не могут быть созданы эмпиризмом» [45, с. 149][4], и профессор Фрейд, которому весьма близка мысль о невозможности чисто эмпирического знания:

– Уже при описании нельзя не применить к материалу некоторые абстрактные идеи, которые берутся, конечно, не только из нового опыта <…> об их значении договариваются, постоянно ссылаясь на эмпирический материал, из которого они вроде бы берутся, но который на самом деле им подчиняется [73, с. 86].

Вот и получается, что теория не только освещает путь практике, но и подчиняет ее; так сказать, освещая, подчиняет. Как ни печально, но и это тоже плоды просвещения, равно как и культ факта. Эмпирический факт – не что иное, как фетиш, поддерживаемый верой и правдой поклонения. Ладно, никак нам не развести в стороны теорию и практику, и об этом отдельный разговор, но не в этот раз. В этот раз – не-всё; и мы переносимся на долгие годы вперед.

Глава 2

Двадцать пять лет спустя: обретение друзей Незнайки в журнале «Кабинет»

Незнайка во времена перестройки объединяет друзей вокруг журнала «Кабинет». – Незнайка вместе с Лаканом успокаивают знанием, которое всегда остается не-всем. – Лиотар рассказывает о нарративном незнании. – Фигура Незнайки проглядывает сквозь дискурс. – Сознание Незнайки и пробуждение совести.

С тех пор как первая учительница отвергла Незнайку, прошло двадцать пять лет, срок весьма значительный не только для коротышек. И двадцать пять лет – не двадцать пять равных отрезков. Время разгонялось. Оно приобретало ускорение; к тому же, как всем известно, «когда чем-нибудь занят, время течет быстрее» [1, c. 412]. И вот, размышляя над искусством переходного периода, известного как перестройка, мы решили с друзьями основать журнал. Журнал для себя, журнал для друзей. А что нас объединяло? Интерес к современному искусству в самом широком контексте и жажда его понимания, для которого не хватало слов. Широкий контекст нашего безудержного познания включал критическую теорию, поэзию, философию, психоанализ, шизоанализ, психиатрию, семиотику, лингвистику, этнологию и многое другое. Новое время требовало нового искусства, а новое искусство – нового понимания. Горизонты расширялись, и росла опасность того, что времени на понимание не хватит никогда. Чтобы хоть что-нибудь в этом времени понимать, нужно было из него выпадать. Тут-то и возник призрак вечно выпадающего Незнайки и успокоил всех: «Ну, не страшно, что вы даже не знаете того, чего не знаете. Это – то самое не-знание, которое поддерживает поиск знания».

Призрак Незнайки, конечно, был не только литературным героем, но и представителем нарративного знания, которое для научного знания, есть незнание. У фантазера Незнайки с точки зрения науки вечно все получается шиворот-навыворот. Бюрократические стандарты и позитивистские таблицы университетского дискурса не для его вольного духа. Он выпадает.

Наше обращение к Незнайке, этому «мастеру присочинить», было поддержано той мыслью Жан-Франсуа Лиотара, согласно которой, по крайней мере со времен Платона, научное знание «не может узнать и продемонстрировать свою истинность, если не будет прибегать к другому знанию – рассказу, являющемуся для него незнанием» [52, с. 74]. Так нам стало понятно, что одним из выходов из пространства университетского дискурса является нарративное незнание.

Кстати, обращение к Жан-Франсуа Лиотару в связи с Незнайкой никак не случайно. Именно его теории постсовременности послужили одним из дискурсивных оснований того самого журнала «для себя, для друзей», о котором идет сейчас рассказ. В 1993 году по приглашению журнала к нам приехал Жан-Франсуа Лиотар и получил в подарок небольшую книгу с переводами его текстов на русский язык. Книгу мы издали в качестве приложения к журналу тиражом девяносто девять экземпляров, которые роздали друзьям. На авантитуле летал логотип – Незнайка. Жан-Франсуа, конечно же, заинтересовался им. Что это за тип предваряет его статьи? Что это за сочетание дискурса и фигуры? Разумеется, мы достаточно подробно рассказали об агенте нарративного незнания, коротышке по имени Незнайка, прилетающем в космическом корабле, построенном под руководством Знайки, из коммунистического Цветочного города на капиталистическую Луну, чтобы своим настойчивым незнанием подрывать идеологические устои местных порядков, а точнее, – беспорядков. То, что является для лунных коротышек данностью, Незнайке не дано. Не-всё тут!

Кстати, об этом не-всём. В своем знаменитом катабасисе, книге «Толкование сновидений», Фрейд пишет, что самое сложное при объяснении принципов психоаналитического толкования, – это мысль о том, что задача никогда не будет выполнена полностью. Сколько ни старайся, а всего не получишь. Сколько ни усердствуй, а выйдет не-всё. Впрочем, Незнайке это и объяснять не нужно. Он понимает профессора Фрейда с полуслова.

Возможно, самым главным в этой нашей затее с журналом оказалось то, что все его сотрудники, Ирена Куксенайте, Тимур Новиков, Сергей Бугаев Африка, Олеся Туркина и я, – были символическими детьми Незнайки. Понятно, что каждый из нас любил в детстве еще и другие книги, но «Незнайка на Луне» занимал у каждого из нас на полке совершенно особое место и, главное, особенное место в памяти. Если моя первая учительница оказалась противницей такого нарративного незнания, то друзья по журналу с детства были восторженными поклонниками героя книги Николая Николаевича Носова. Кстати, раз уж мне вновь вспомнилась травматичная сцена урока внеклассного чтения, то стоит предположить, что ситуация тогда могла сложиться следующим образом: учительница пробежала глазами по первым абзацам, прочитала об архитектурных преобразованиях в Цветочном городе и о начавшейся там масштабной индустриализации, дошла до промышленных предприятий, фабрики по производству разнообразной одежды, «начиная с резиновых лифчиков» [1, c. 6], и решила, что это – очень странная книга для самых маленьких.

Вернемся к журналу. Он был назван «Кабинет», и Незнайка сразу же стал его логотипом. И мы не с Луны свалились, хотя, конечно, кому-то так покажется, в первую очередь, пожалуй, тому, кто не сумел понять коллегу Звездочкина, представителя, между прочим, университетского дискурса. Можно сказать, тогда в самом начале 1990 года, мы готовы были в ответ на все тише звучащий призыв Ленин – Партия – Комсомол! воскликнуть Незнайка – Дружба – Кабинет! Тем более что и в книге есть эпизод, когда лунатик Клюква, глядя на Незнайку и Козлика, признает: «Смотрите, братцы, значит, есть дружба на свете!» [1, c. 399].

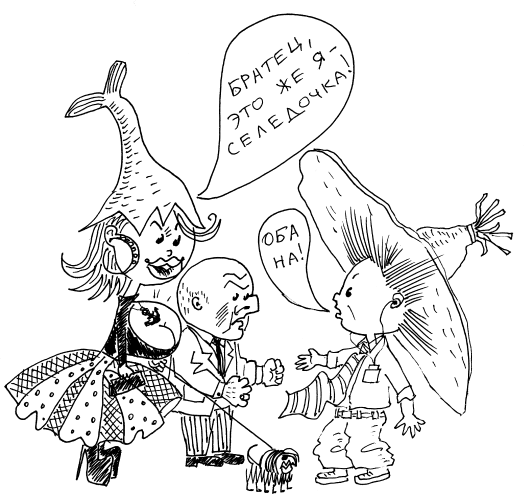

Что, кстати, значит, – Незнайка стал логотипом «Кабинета»? – спросите вы. В каком смысле «логотипом»? Отпечатком слова, – ответим мы. А кто-то добавит: оттиском образа. Незнайка – тип оттиска, отпечаток не-знания. Он представляет нам ту мысль Лиотара, согласно которой дискурс и фигура соприсутствуют в любой репрезентации, но при этом остаются несоизмеримыми друг другу и несводимыми друг к другу. Кстати, о фигуре Незнайки. Она нам хорошо известна не только по описанию Николая Носова, но и благодаря иллюстрациям Генриха Валька. Незнайку отличает широкополая шляпа, из-под которой выбиваются резкие пряди волос, брюки, рубашечка с закатанными рукавами и галстук. Коротышки Цветочного города узнают его издалека, ведь одежда его бросается в глаза своими экстравагантными цветами – желтыми, канареечными брюками, оранжевой рубашкой, зеленым галстуком и голубой шляпой. Будем мы обращать внимание на всю эту пестроту, или не будем, – не важно, а важно то, повторим еще раз, что фигура эта не сводима к дискурсу, она оказывается всегда уже ему внеположенной, откуда мысль Лиотара о подрыве дискурсивного фигуральным; и даже по одной этой причине дискурс не может замкнуться, не может не стать не-всем. Фигура как бы торчит из дискурса, или, скажем, из него выбивается голубая шляпа. Видимое выглядывает из читаемого. Такова фигура речи. Истина при этом «обнаруживается не в порядке познания, она встречается в его беспорядке как событие» [82, c. 135]. Фигура разрывает дискурс, Незнайка совершает прорыв. Его явление – Событие.

Впрочем, для логотипа нашего журнала была выбрана другая фигура Незнайки, скажем, более технологическая – космическая, в скафандре и гермошлеме. Главное, однако, то, что Незнайка – фигура дискурса, основанная на отрицании. Можно сказать, он отрицает знание, а можно, что возвращает фигуру вытесненного знания, делая ее достоянием со-знания. Того знания, которое предполагает, как сказал бы Лакан и другого с маленькой буквы, и Другого с буквы большой. Сознание оказывается всегда уже совместным, разделенным, интерсубъективным. Похоже, об этом нам тоже говорит его имя – Незнайка.