- -

- 100%

- +

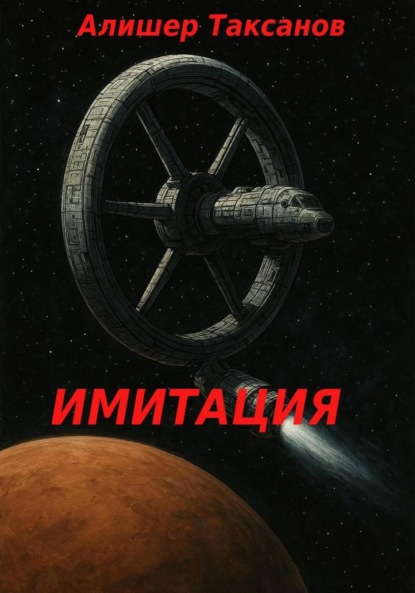

Постсоветская эпоха рождалась не в радости – а в муках, на обломках старой империи, и именно в этой новой, циничной, противоречивой России родилась идея о первом полёте к Марсу, как будто человечество искало искупление не на Земле, а где-то там, среди красных песков и холодных долин чужого мира.

Сейчас можно бесконечно рассуждать о социально-политической системе, сложившейся в России после распада Союза ССР. Одни называют её кланово-олигархической, другие – криминально-полицейской, с глубоко вживлёнными элементами авторитаризма, где власть и капитал переплелись в тугой узел, а чиновничья вертикаль превратилась в нечто вроде частного предприятия. Идеи коммунизма пришлось не просто отложить, а фактически похоронить – вместе с мечтами о будущем, где космос стал бы домом для обычных людей, рабочих, инженеров, учителей. Теперь о таких мечтах вспоминали с усмешкой: в эпоху рыночной целесообразности и показной успешности космос перестал быть романтикой, а стал элитной зоной, где всё измерялось деньгами, связями и политическим весом.

На смену энтузиазму пришли прагматизм и цинизм, порой настолько густые, что ими можно было мазать на хлеб. В обществе укоренились ханжество, показной патриотизм, национализм, и, конечно же, правовой нигилизм – в стране, где закон всегда был понятием гибким, а справедливость – роскошью. Даже астронавтика, некогда гордость страны, не избежала «реформ»: вместо школы энтузиазма и народной мечты она превратилась в закрытый клуб избранных. Если раньше в отряде космонавтов можно было встретить бывших слесарей, трактористов, школьных учителей, то теперь там царили владельцы корпораций, дети олигархов и приближённые к верхам чиновники. Космос стал дорогим билетом, который можно было купить, если имел достаточно связей и нулей на счету.

Что касается нас, то мы стояли на другом конце этой лестницы.

Я, Анвар Холматов, тридцатипятилетний программист из Ташкента, или, как нынче модно говорить, айтишник, человек скорее кабинетный, чем героический. Среднего роста, с вечной сутулостью от сидячей работы, в очках, с вечно взъерошенными волосами и привычкой говорить быстро, перескакивая с темы на тему. В моём багаже – диплом технического университета, пара десятков крупных проектов, бесконечные строки кода и острое чувство иронии к происходящему. Меня пригласили в программу не как специалиста по ракетам, а как программиста по моделированию поведения экипажа – то есть, говоря проще, следить, чтобы вся эта «симуляция» не зависла из-за сбоя в системе.

Рядом со мной в проект попал Сергей Ушаков – инженер космических систем, выпускник Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Высокий, сухоплечий, с вечным выражением усталой рассудительности и аккуратно подстриженной бородкой. Типичный бауманец – рациональный до педантичности, с мозгами конструктора и сердцем скептика. В отличие от меня, Сергей действительно понимал, как работает большинство систем «галеона» и мог при случае не только рассчитать в уме траекторию, но и собственноручно собрать прототип. Его манера говорить короткими, точными фразами придавала ему ореол уверенности – но я знал, что внутри он тоже волнуется, просто скрывает это за инженерным спокойствием.

Марина Ульянова, наш врач, хирург из Института космических биолого-медицинских исследований, была единственной женщиной в группе. Стройная, с короткой каштановой стрижкой и холодным профессиональным взглядом, она больше напоминала офицера медицинской службы, чем «женщину-астронавта» из рекламных роликов. Её голос звучал тихо, но твёрдо; она умела одним взглядом заставить заткнуться даже самого язвительного из нас. Марина была не просто врачом – она участвовала в исследованиях по адаптации человеческого организма к длительной изоляции, и теперь мы, по сути, стали её подопытными, образцами для эксперимента, который должен был показать, как долго люди выдержат друг друга в замкнутом пространстве.

А замыкал наш «экипаж» Ашот Саркисов – пилот ВВС России, подполковник в отставке, человек, переживший не один боевой вылет и, как он любил шутить, «несколько падений без потерь». Крупный, с орлиным носом и густыми усами, он обладал тем редким типом военной харизмы, что рождает одновременно и доверие, и страх. Любил анекдоты, старую музыку, сигареты и дисциплину. Его назначили оператором бортовых систем управления, хотя сам он называл себя просто «водителем корабля». В каждом его слове слышалась ирония и опыт, а глаза, чуть прищуренные, словно постоянно измеряли всех на прочность.

Мы были обычными людьми, никакими не космонавтами, и уж точно не героями. Всего лишь четверо, запертых в макете корабля, который стоял в подземном ангаре за колючей проволокой где-то под Новосибирском. Нас официально именовали «испытателями имитационного полёта», но по сути – мы были подопытными кроликами в большом эксперименте. Наша задача – прожить вместе 150 дней, работать, спорить, дышать одним воздухом и не сойти с ума, пока психологи, медики и инженеры будут наблюдать, как человеческая психика справляется с космосом, даже если этот космос всего лишь сымитирован искусственными стенами и холодным светом ламп.

В отличие от настоящей «Радуги», наш макет-галеон оставался на Земле. Он был соединён кабелями с внешними компьютерами, через которые инженеры и учёные наблюдали за каждым нашим шагом и фиксировали все показатели. Но в остальном системы корабля были замкнутыми и независимыми от внешнего мира. Оборудование очищало воздух, фильтровало воду и возвращало её в оборот; отходы человека перерабатывались и шли на обогащение почвы в оранжереях, где выращивались зелёные культуры, овощи и фрукты. Мясные продукты, однако, оставались лишь в холодильниках: создать на макете полноценное мясное производство невозможно – нужно помещение, животные, ветеринарный контроль и постоянное поступление корма. Вся система была рассчитана на имитацию биологического цикла, чтобы настоящие астронавты, когда придёт время полёта, не столкнулись с непредвиденными трудностями.

Понятно, что для имитации не требовался полный экипаж. Отобрали всего четверых кандидатов, прошедших первичный отбор и психологическое тестирование. В то время я работал в одной из ИТ-компаний, обслуживающей государственные космические проекты. Однажды шеф сказал мне, что в «Роскосмосе» ищут испытателей для полёта на Марс. Предупредил честно: «Ты не астронавт, тебе не полагаются льготы и привилегии, но сможешь оставить свой след в истории отечественной космонавтики».

Моё тщеславие и самолюбие сработали безотказно. Почему бы и нет? Чем я хуже других? – подумал я и отправил резюме. Честно говоря, я почти не надеялся на положительный ответ: заявок было тысячи, и большинство кандидатов имели больше опыта и профильного образования. Но через месяц меня пригласили на собеседование. Я прошёл психологические и квалификационные тесты, меня «проверили» по ряду серьёзных инстанций, и через пять месяцев мне сообщили, что я принят в команду испытателей. Моя радость была безграничной – лёгкая дрожь по спине, улыбка до ушей, чувство, что я стал частью чего-то гораздо большего, чем сама работа, частью настоящей подготовки к освоению Марса.

Так я познакомился с тремя другими членами нашей группы, с которыми предстояло провести около пяти месяцев в замкнутом пространстве. Для создания нужной атмосферы и подготовки мы прошли краткие курсы использования скафандров и систем аварийного спасения.

Сергей Ушаков изучал все системы галеона: его задача заключалась в том, чтобы корабль функционировал без сбоев и чтобы он мог починить любой модуль в случае отказа. Он изучал электрические схемы, трубопроводы, системы жизнеобеспечения – буквально жил на стыке инженерного контроля и кризисного реагирования.

Марина Ульянова, наш врач, взяла на себя заботу о здоровье экипажа. Помимо профилактики, она была готова проводить хирургические операции прямо на борту макета – инструментов было достаточно, тренировки были суровые, и она строго соблюдала дисциплину.

Я же, в качестве системного администратора, контролировал всю компьютерную сеть и следил за работой программного обеспечения. Работа была не самой физически сложной, но крайне интересной: ни один механизм не мог даже завизжать шестерёнками без разрешения компьютерной системы, и я следил, чтобы весь этот цифровой порядок не нарушался.

Ашот Саркисов имитировал управление кораблём. На деле он, опытный пилот, выглядел несколько униженным, ведь реальный доступ к штурвалу «Радуги» был невозможен. Он скрежетал зубами, сжимал кулаки и тайно мечтал, что когда-нибудь всё-таки сможет коснуться настоящих органов управления. Мы все лишь имитировали полёт, и порой это раздражало: хотелось осязаемого движения, реального старта, ощутить гравитацию, вибрацию и шум двигателей. Эта имитация была жизненно необходимой, но в глубине души мы жаждали чего-то настоящего, настоящего космоса – того, что скрыто за пределами железного макета и кабелей контроля.

Но кто мог знать, что за этим, на первый взгляд, безобидным экспериментом скрывалось нечто гораздо более значительное, и что наша жизнь вот-вот может круто измениться, втянуть нас в бурную историю, полную опасностей, напряжения и приключений… Всё это должно было случиться позже.

А сейчас я сидел в кафе, держа в руках чашку с горячим кофе и наблюдая за дождём, который стекал по витринам тонкими струйками. Мир за стеклом казался размытым и нереальным: отражения фар автомобилей растекались как акварель, силуэты прохожих колыхались в воде, а пятна светофора превращались в размытые цветовые пятна, словно город скрылся за прозрачной вуалью. Внутри помещения тихо играла музыка, смешиваясь с негромкими разговорами посетителей, стуком чашек по столам и шепотом официантов. Атмосфера была спокойной, уютной – полный контраст тому, что ждало нас в подземных ангарах, среди металлических стен макета «Радуги».

Я держал лэптоп и набирал письмо родным в Ташкент. Ничего о своей «участии» в фейковой экспедиции я не упоминал. Просто написал, что исчезну на пару месяцев, так как отправляюсь в экспедицию. Некоторые друзья, вероятно, строили свои догадки и фантазии: кто-то думал, что я переехал в Германию или Штаты, кто-то считал, что я уехал в долгосрочную командировку. Я не стал их разубеждать, позволяя каждому плести свои истории – пусть фантазируют, как хотят, ведь это добавляло элемент тайны и личной свободы.

И всё же я чувствовал, что где-то счастлив, что мой след останется в истории страны. Пусть маленький, пусть скромный, но тем не менее – след настоящего участия в космическом проекте. Может быть, о нашей группе однажды напишут книги или защитят докторские диссертации, будут обсуждать эксперименты, наши ошибки и открытия. И тогда всё это время, проведённое в подземном галеоне, приобретёт смысл – не только для науки, но и для истории, в которой мы сами были частью великого, пусть пока ещё тихого и незаметного, события.

По встроенному в стену телевизору шли новости, и мир выглядел, как хаотичная мозаика конфликтов и тревог. На юге Африки очередная вспышка насилия: племена ссорились между собой, будто споря о том, кому достанется больше – носорогов, слонов или пастбищ, на которых они пасли свои стада. Каждое племя считало свои права священными, а споры перерастали в кровопролитные столкновения, местность превращалась в хаотичный лабиринт разрушенных хижин, дымящихся костров и кричащих людей.

На Филиппинах президент выступал с радикальными заявлениями, призывая расстреливать коррумпированных чиновников, как если бы правовой процесс не существовал. В Южной Корее посадили очередного бывшего президента за коррупцию, а на Украине разгоралась очередная «оранжевая революция», с баррикадами и протестующими на улицах Киева. В Парагвае отменили результаты выборов в парламент – выяснилось, что сторонники Альфредо Стресснера подменили бюллетени, а в Перу сдалась полиции очередная группа маоистского движения «Сендеро Луминосо».

В Мексике сцепились члены двух наркокартелей, превратив город Канкун в кровавое месиво: улицы были усеяны разбитой техникой, машины горели, а жители прятались по домам, дрожа от страха. Казалось, что насилие проникло в каждый закоулок города, превращая солнечный курорт в адскую арену.

«Я буду освобождён от всего этого в течение 150 дней», – подумал я, закрывая лэптоп. – Меня не будут волновать ни мировые события, ни новости из родного Ташкента.

Я встал, бросил на стол чаевые и вышел из кафе.

Москва встречала меня дождливой погодой: дождь лил густо, серыми потоками стекал по тротуарам и крышам, смешиваясь с каплями, отражавшими неоновые огни реклам и фонарей. Улица казалась влажной и живой одновременно – запах мокрого асфальта, сырой листвы и редкого дыма из печных труб создавал особую атмосферу.

Мимо меня мчался троллейбус, полный пассажиров: кто-то спешил на свидание, кто-то домой, кто-то по делам, все погружены в свои мысли. Нескончаемый поток машин плыл по улицам, гудки клаксонов смешивались с криками водителей, сирены полицейских и машин «скорой помощи» прорывались сквозь шум, создавая непрерывный городской фон, ритм мегаполиса, живого, шумного, полного тревог и мелких историй, каждая из которых оставалась незамеченной, словно капля в бурном потоке города.

У меня было предчувствие чего-то необычного. Словами его не описать, но казалось, что я мог дотянуться рукой до звёзд, и что весь мир – только часть огромной, величественной сцены, на которой разыгрывается нечто значительное.

Я поднял голову: уже было темно, и Луна всходила на небосклон, медленно поднимаясь над крышами Москвы. Её бледный свет отражался в мокром асфальте, заливая улицы серебристыми бликами. Редкие звёзды, словно рассыпанные алмазы, мерцали в бескрайней темноте. И где-то там, среди них, плавно выделялась таинственная красная планета – Марс, та самая, о которой ломали перья поэты и философы, о которой спорили учёные и мечтали романтики.

С древности Марс манил человеческое воображение. Гомер видел его как «красного бога войны», а Аристотель и Птолемей изучали его движение по небу. В Новое время Кеплер и Галилей пытались понять природу планеты через телескоп, а Гёте и Шелли обращались к нему в своих стихах как к символу страсти и одиночества. Гёте упоминал красный свет Марса в размышлениях о гармонии космоса, а Вальтер Скотт и Байрон включали его в свои романтические описания ночного неба. Философы XIX века, вроде Сен-Симона и Оскара Уайльда, видели в Марсе символ человеческих стремлений к неизведанному, идею других миров, где разум мог обрести свободу, а фантазия – реальные очертания.

И вот, стоя на мокром тротуаре, под шум дождя и далёких машин, я ощущал, что эта красная точка далеко в небе – одновременно мечта, вызов и обещание. И будто она знала обо мне что-то большее, чем я сам.

ГЛАВА 2. ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ГРУППА

Как нам сказал в первый же день руководитель марсианской программы генерал-лейтенант ВМФ Даниил Хамков, он же первый заместитель главы Государственной корпорации по освоению космического пространства «Роскосмос» (аналог американского НАСА), – имитация будет приближена к реальности чуть ли не на сто процентов.

Хамков был человеком внушительным: высокий, широкоплечий, с короткой военной стрижкой и лицом, словно высеченным из серого камня. В его взгляде не было ни тени сомнения – только холодная расчетливость и внутренняя дисциплина. Когда он говорил, голос звучал низко, металлически, будто отдавая команды на палубе боевого крейсера. На его груди поблескивали ордена и нагрудные знаки, а рука, лежавшая на столе, – крупная, жилистая – напоминала лапу хищника, привыкшего брать, ломать, управлять.

– Мы сделаем всё, чтобы вы ощущали то, что может произойти в космосе, – произнёс он, глядя на нас с лёгким неодобрением, как на кадетов, которых назначили наблюдать вместо того, чтобы сражаться. Видимо, испытателей он не воспринимал всерьёз – для него мы были не астронавтами, а, в лучшем случае, статистами большого эксперимента. Ну, действительно, кто переживает за «подопытных кроликов»?

Начало, мягко говоря, не вдохновляло, но я сдержался. Зачем ломать карьеру и приключение на взлёте? Всё только начиналось. И всё же…

– То есть? – спросил я, машинально потирая лоб. Хотелось ясности: имитация или всё-таки нечто большее? Наверное, из всей нашей четвёрки я был самым любопытным. Сергей и Ашот промолчали, Марина нахмурила брови, но виду не подала. Впрочем, для айтишника любопытство – профессиональная болезнь.

Мы находились под Новосибирском, в дублирующем здании «Роскосмоса», в одном из специальных кабинетов. Помещение выглядело строго, функционально, почти стерильно: белые стены, стеклянный стол, несколько кресел из чёрной кожи, огромный экран, на котором вращалась трёхмерная модель корабля «Радуга». В углу – российский флаг и герб. Несмотря на гражданский статус ведомства, атмосфера здесь была явно военная: по периметру стояла охрана в камуфляже, у каждого – автомат и невозмутимое лицо. На стенах – камеры наблюдения, на входах – рамки металлоискателей и проверка пропусков по сетчатке глаза. Даже воздух, казалось, пах секретностью и дисциплиной.

– Мы хотим выжать всё из того, что есть на макете, и внести необходимые изменения до реального полёта, – пояснил Хамков, глядя на меня с холодным превосходством. Говорили, он человек жёсткий, из тех, кто не знает слова «жалость». Способен принять любое, даже самое безжалостное решение, если того требует цель. Типичный представитель военной касты, где ценность человеческой жизни измеряется в процентах успеха операции.

Может быть, именно такие люди и должны были руководить космическими проектами, если верить старой формуле: «Цель оправдывает средства». Но меня это смущало. Ведь космос – не поле брани, а пространство открытий и жизни, а не смерти. Холодная война давно закончилась, и прежнего противостояния с Америкой не существовало. Так зачем эти стальные взгляды, эта военная суровость?

Впрочем, спорить было бессмысленно. Я сам вызвался на участие в программе, и теперь оставалось только идти до конца. В конце концов, мне ничто не угрожало – при желании всегда можно было «катапультироваться» обратно на Землю, то есть просто выйти из макета, хлопнуть дверью и сказать: «Хватит. До свидания».

– Вы почувствуете взлёт галеона, работу двигателей при смене курса или изменении орбиты. Мы будем отключать некоторые системы, создавая аварийные ситуации, и вам придётся приложить немало усилий, чтобы исправить обстановку, – невозмутимо продолжал шеф программы. Ни один мускул не дрогнул на его лице; складывалось впечатление, что с нами говорит не человек, а автоматизированный протокол. Его интонация была безжизненной, каждое слово – ровным, выверенным, без единого эмоционального колебания. Казалось, что перед нами стоит человек-машина, у которого в голове встроен блок рациональности и удалён весь эмоциональный софт.

Я где-то читал, что около четырёх процентов всех руководителей корпораций, министерств и крупных ведомств – психопаты, получающие истинное удовлетворение от власти. Такие люди не способны к состраданию, у них атрофированы механизмы эмпатии, а решения принимаются с той же холодной точностью, с какой хирург режет живую ткань, не задумываясь о боли пациента. Похоже, в «Роскосмосе» подобные личности занимали вершину иерархии. Это могла быть кадровая политика, целенаправленная селекция – система, где наверх всплывает не талант, а бесстрашие, умение приказывать, подавлять, заставлять. Или, может, просто случайная эволюция бюрократического монстра. Как бы то ни было, нам предстояло существовать под их присмотром, и оставалось одно – приспосабливаться, научиться сгибаться, не ломаясь.

– А что за аварийная обстановка? – подал голос Ушаков, нервно крутя карандаш между пальцами. Его движения выдавали повышенную возбудимость – пальцы подрагивали, взгляд метался, губы время от времени шевелились, будто он мысленно проговаривал слова наперёд. Сергей вообще был человеком эмоциональным, вспыльчивым, легко переходил от смеха к раздражению. Удивительно, как его вообще допустили до участия. Для группы, замкнутой на месяцы в одном пространстве, такой тип – как запал, и если с ним не ладить, может рвануть в любой момент. Но, возможно, именно это и нужно – громоотвод, человек, который примет на себя разряды напряжения, не давая остальным сойти с ума от тишины и рутины.

– Ну, к примеру, засорение очистительной системы, и вам, пардон, придётся самостоятельно прочищать трубы от вашего же дерьма, – произнёс Хамков с тем же мёртвым выражением лица. Ни намёка на иронию, ни капли сарказма – просто факт, констатация грязной необходимости.

Я шмыгнул носом, представив такую перспективу. Брр. А хотя… куда денешься? За тебя ведь никто не станет разгребать фекалии, даже если ты «испытатель марсианской программы».

– Или пробой обшивки метеоритом, – продолжал Хамков, – и вам придётся залатать дыру.

Он говорил спокойно, словно читал меню в ресторане. Рядом сидящие чиновники молча кивали – с видом людей, которые давно перестали воспринимать происходящее как нечто человеческое.

– Короче, у вас будет немало подобных ситуаций, – подвёл итог Хамков. – И счастье вам, если сумеете их разрулить.

– А если нет? – осторожно спросил я, скорее с любопытства, чем со страха. Вопрос был невинный – подразумевал: «будут ли премиальные?» Но ответ превзошёл ожидания.

На настенном телевизоре в этот момент шла новостная передача: президент России встречался с высшим генералитетом и обсуждал итоги испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Скорпион». На экране – просторный зал Кремля, длинный стол, где сидели генералы в парадной форме. Один из них, в орденах и погонах, докладывал о «точности попадания в условную цель», другой говорил о «высоком уровне технологической надёжности». Президент кивал, сдержанно улыбаясь. Операторы показывали пуск ракеты: вспышка, облако пыли, белый след уходит в небо. Комментатор вдохновенно говорил о «гарантированной защите национальных интересов».

– Тогда… сдохните, – произнёс Хамков.

Тишина. Мы переглянулись. Кто-то тихо выдохнул. Было трудно понять – он шутил или сказал это всерьёз. Но интонация не оставляла сомнений: генерал-лейтенант не шутил.

Я невольно вспомнил аварию «Аполлона-13», когда экипаж, оказавшись на грани гибели, боролся за жизнь с кислородной утечкой. Там за ними стояла вся страна. А если здесь – реально отключат воздух, чтобы «оценить поведение испытателей»? Если имитация перестанет быть игрой?

Мысль холодком прошла по позвоночнику. «Хорошо, что между нами корпус корабля-макета, – мелькнуло в голове, – и что от него можно уйти в любой момент». Но тех, кто в подчинении у Хамкова, я жалел искренне: он, наверное, ни во что не ставил людей. Его фраза прозвучала как приговор: если не справитесь – вы просто не нужны.

Имитация, говорите? Что ж, похоже, нас ждала самая буквальная симуляция космоса – с настоящей опасностью, страхом, и, возможно, с ощущением, что отныне смерть – не гипотетическая, а вполне реальная категория.

А страховка? Ну, скорее всего, есть. Только, пожалуй, не на те суммы, которые выплачивают настоящим астронавтам.

– Вы подписались на 150-суточный полёт, – услышали мы следующее из уст руководителя «Роскосмоса». – Это означает, что никакого отказа не будет приниматься. Если кому-то станет плохо, тоскливо, надоест и захочется домой – мы вас не выпустим из этой «консервной банки». Вы там проведёте ровно столько, сколько подписано. От команды, что будет вести наблюдение за вами, – не ждите жалости; если кто-то проявит слабость и потребует выхода – я лично это пресеку!

И, как подтверждение слов, Даниил Дмитриевич хлопнул по боку, будто у него там была кобура; рефлекс военного человека. Встал ударный холодок – в сталинские времена он бы, наверное, «пристрелил» кого-нибудь из нас без колебаний.

– А если кто-то начнёт умирать или потребуется помощь врача? —, облизнув пересохшие губы, спросил Сергей, и в этом простом вопросе звучала и страх, и надежда.

– Как я сказал: умрёте там же, – холодно ответил Хамков. – Если, конечно, ваш врач не сумеет вас спасти.

Он стрелял глазами в сторону Ульяновой; Марина мгновенно побледнела – ответственность ложилась на неё очевидно тяжёлая.

– Повторяю: имитация будет приближена к реальности на сто процентов. Спустя некоторое время «полёта» вы почувствуете задержку радиосигналов – вплоть до двадцати минут на «подходе» к Марсу. Мы делаем это намеренно, чтобы отработать управление экипажем на удалении, посмотреть, как вы взаимодействуете в изоляции, как координируются решения и кто на что способен.

В кабинете повисла напряжённая, вязкая тишина: стены казались ближе, воздух – плотнее, а каждый вдох отдавался странным звоном в ушах. Люди опустили глаза, кто-то перебирав бумаги, кто-то сжал ручку до побелевших суставов – все ощутили это давление немедленной реальности. Казалось, что даже свет в лампах стал холоднее.