- -

- 100%

- +

(Фантастическая повесть)

ПРОЛОГ

Марс, четвёртая планета Солнечной системы. Холодный, безжизненный, обдуваемый сухими ветрами мир, окружённый пылевой дымкой и охристо-красными равнинами. Его диаметр – около 6800 километров, почти в два раза меньше земного, а атмосфера состоит главным образом из углекислого газа. Средняя температура на поверхности – минус шестьдесят градусов по Цельсию, но днём под палящим, разреженным солнцем камни могут прогреваться до нуля. На полюсах лежат ледяные шапки из водяного и углекислого льда, а по равнинам тянутся следы древних русел, будто некогда здесь текли реки.

По красному песку, оставляя чёткие следы на вековой пыли, медленно движется марсоход «Кьюриосити» – одинокий исследователь, созданный руками землян. Его шесть алюминиевых колёс, с гравировкой, оставляющей на грунте азбуку Морзе с названием NASA, осторожно перекатываются через валуны и расщелины. Внутри корпуса размером с небольшой автомобиль работает плутониевый радиоизотопный термоэлектрический генератор: он превращает тепло распада в энергию, которой хватает, чтобы питать все системы – от электродвигателей до научных приборов. Полутонная машина не знает усталости: даже в разреженном, пыльном воздухе Марса, под ледяными бурями и подъемами на склоны кратеров, её моторы не останавливаются.

Его «глаза» – пара высокоточных камер MastCam – медленно вращаются, фиксируя каждый камень, каждый изгиб горизонта. Данные поступают в процессор, где алгоритмы сравнивают изображения с миллионами ранее полученных снимков. Но вдруг – нечто странное. В объективе проступают контуры строений: прямые линии, симметричные формы, словно выточенные не ветром, а разумом. Машина мгновенно анализирует данные и передаёт зашифрованное сообщение в Лабораторию реактивного движения (JPL) – центр NASA в Пасадене, где сотни инженеров и планетологов следят за каждым сигналом с Марса.

В белоснежном зале с рядами экранов загорается тревожный индикатор. Инженеры сбегаются к мониторам, кто-то опрокидывает чашку кофе, кто-то бледнеет, другой хватается за голову. На снимках, полученных с «Кьюриосити», виднеются огромные сооружения – арки, колонны, ступенчатые платформы, словно остатки древнего города. Такое не могла создать природа, не могла вырезать буря или застывшая лава.

Кто-то шепчет:

– Это невозможно…

Но снимки – подлинные. И по ту сторону Солнечной системы, на безмолвной красной планете, марсоход продолжает своё движение, будто сам стремится узнать, кто оставил эти следы. создать природа.

Руководитель – доктор Альберт Хансен, мужчина лет пятидесяти с поседевшими висками и уставшими серыми глазами, сидел, подперев лоб рукой. Его пальцы нервно теребили очки, а взгляд был прикован к экрану, где мерцали снимки с «Кьюриосити». Строгие линии построек, словно отполированные временем, казались вызовом всему, что он знал о науке. Он понимал: в его руках – открытие, способное перевернуть историю человечества, разрушить старые догмы, изменить саму картину мира. Но вместе с этим – хаос, паника, войны, религиозные истерии. Не все люди готовы узнать, что они, возможно, не первые разумные существа в Солнечной системе.

Позади него, у двери, сгрудились подчинённые. Воздух в кабинете дрожал от напряжения.

– Этого нельзя скрывать! – громко выкрикнул инженер Ричард Хадмонт, высокий, широкоплечий технарь с медной щетиной и красными от недосыпа глазами. Его пальцы дрожали, он сжимал планшет так, будто готов был метнуть его в стену. – Это открытие – достояние всего человечества, Альберт! Мы не имеем права прятать правду!

– Мы не можем молчать! – поддержала его Молли Понт, кибернетик с короткой чёрной стрижкой и серьёзным, почти детским лицом. Она выглядела так, словно не спала уже двое суток; на её куртке виднелись следы кофе, а голос дрожал от смеси страха и восторга. – Я видела алгоритм. Он не ошибается! Это не природные формы! Это – архитектура!

За их спинами загудели другие – операторы, программисты, аналитики. Кто-то требовал пресс-релиза, кто-то – связи с NASA Headquarters. Голоса накатывались, как волна, всё громче, всё ближе к истерике.

Доктор Хансен медленно поднял голову. В его взгляде появилась сталь.

– Достаточно. – Его голос прозвучал негромко, но все замолкли. – Вы все подписали соглашение о секретности, когда были приняты в проект «Кьюриосити». Поэтому этот протокол вступает в силу прямо сейчас. Никто – слышите? – никто не имеет права выносить эти данные за пределы нашей лаборатории.

Тишина стала вязкой, как пыльная буря. Люди переглядывались, лица побледнели, кто-то опустил голову, кто-то сжал губы. Раздался короткий звуковой сигнал – дверь открылась, и в кабинет вошли двое охранников в тёмной форме NASA Security, с рациями на плечах и внимательными, холодными глазами. Их присутствие не требовало слов: теперь всё под контролем.

Хансен тяжело вздохнул, снял очки и набрал номер. На экране всплыло лицо директора NASA, пухлого мужчины с безупречно завязанным галстуком и взглядом человека, привыкшего к чудесам, но не к таким.

– Это Хансен. Мы получили изображения с «Кьюриосити». Вам нужно это видеть, сэр.

Директор молчал несколько секунд, потом медленно, с усилием достал галстук из-под воротника и, будто не веря себе, начал его жевать – старый нервный тик, знакомый всем, кто его знал.

– Боже… – наконец выдохнул он. – Это… Это не может быть правдой.

– Я боюсь, что это правда, сэр.

– Ясно, – сказал директор, хрипло сглотнув. – Я звоню президенту США. Без его прямого распоряжения никто не смеет распространять информацию. Поняли?

– Да, конечно, – ответил Хансен, убирая телефон. Он откинулся в кресле, посмотрел в окно, где за туманом терялись огни Пасадены, и тихо произнёс:

– Добро пожаловать в новую эпоху.

Марсоход продолжил движение, неспешно перекатываясь через рыжие волны марсианской пыли. Его колёса, покрытые алюминиевыми грунтозацепами, мягко вгрызались в хрупкий реголит, оставляя за собой цепочку отпечатков, будто следы стального насекомого. «Кьюриосити» двигался осторожно, выверяя каждый поворот, обходя валуны, покрытые застывшими слоями окиси железа, и приближаясь к тем странным строениям, что темнели на горизонте. Казалось, это были не просто скалы – правильные линии, арки и тени складывались в нечто упорядоченное, неестественно гармоничное.

Его камеры делали снимок за снимком, фиксируя всё, что встречалось на пути. Стереообъективы передавали мельчайшие детали – текстуру песка, блеск кристаллов на камнях, странные углубления, напоминавшие письмена. Внутренний процессор анализировал изображения, метил координаты, создавал карту местности. Машина, созданная людьми, работала с безупречной точностью, словно понимала, что её миссия выходит за рамки обычных геологических исследований. Она обследовала каждый метр, сканировала поверхность лазерами, сверяла глубину слоёв и температурные колебания, будто искала нечто живое в мёртвой земле.

Тем временем Солнце медленно опускалось за зазубренную линию марсианских холмов. Небо, едва уловимо переходящее от тускло-оранжевого к багряному, постепенно меркло, уступая место холодной, хрустальной тьме. Наступила ночь Марса – бесшумная, безветренная, словно сама планета затаила дыхание. Небо вспыхнуло миллионами звёзд, и на чёрном бархате купола раскинулся ослепительный Млечный Путь – широкая серебристая полоса, изгибающаяся над горизонтом. Среди далеких галактик виднелась крошечная голубоватая точка – Земля, далёкая родина, которая в эту минуту даже не подозревала, что на её безжизненном соседе происходит нечто великое.

«Кьюриосити» замер на месте. Его внутренние системы перешли в ночной режим: электроника поддерживала минимальную температуру, чтобы микросхемы не замёрзли в ледяном воздухе, а реактор равномерно выделял тепло. Он стоял один среди песков, в свете звёзд, как часовой у врат древнего города, готовый к открытиям, способным переписать историю человечества.

Тем временем, в Овальном кабинете Белого дома, за тяжёлыми шторами, защищающими от ночного света Вашингтона, проходило закрытое совещание. Комната, обитая кремовой тканью и обрамлённая флагами, освещалась мягким светом ламп над овальным столом. На стене висел герб США, а за спиной президента – флаг, слегка колыхавшийся от кондиционера.

Президент – Уолтер Хейден, мужчина лет шестидесяти с властным лицом, серебристыми волосами и спокойным, холодным взглядом, листал свежий доклад. Его пальцы задерживались на фотографиях руин, присланных с Марса, и в глазах то и дело мелькали отблески недоверия и опасения. Рядом сидели директора NASA, ЦРУ, АНБ, министр обороны, генералы и советники по национальной безопасности. Воздух был тяжёл, как перед бурей.

– Итак, я ознакомился с докладом, – произнёс президент, подняв глаза. – Можно предположить, что на Марсе была цивилизация.

– Если она и была, – осторожно сказал доктор Эдвард Бёрнс, помощник по науке, худощавый человек с нервным лицом и вечно сползающими очками, – то погибла миллионы лет назад. Но остались артефакты. И если мы сможем расшифровать их или восстановить технологию – это даст Соединённым Штатам преимущество. Возможно, абсолютное.

Министр обороны и генералы закивали, переглядываясь. Их интересовали не философские вопросы, а конкретные выгоды – новые источники энергии, оружие, средства передвижения, технологии материалов. Для них древняя цивилизация была не чудом, а военным потенциалом.

– Но досягаемо ли это для нас? – спросил президент, сжав пальцы в замок.

Директор ЦРУ, Томас Грей, плотный, с бледным лицом и почти безэмоциональным голосом, чуть наклонился вперёд. Его глаза сверкнули стальным блеском.

– Досягаемо для русских, господин президент.

– Что вы имеете в виду? – нахмурился Хейден.

– У нас есть сведения, – продолжил Грей, – что Роскосмос завершает строительство корабля для пилотируемой миссии. Проходят тестовые проверки. По нашим данным, русские тоже что-то пронюхали о руинах на четвёртой планете. Возможно, они уже готовятся первыми высадиться в этом районе.

В зале воцарилась тяжёлая тишина. Президент медленно закрыл папку, посмотрел на собравшихся и произнёс негромко, но с металлической твердостью:

– Тогда у нас нет права отставать.

Он встал и подошёл к окну. Сквозь бронированное стекло Овального кабинета открывалась мягкая, почти идиллическая картина – зелёная лужайка перед Белым домом, умытая вечерним дождём, поблёскивала каплями на коротко подстриженной траве. По ней бегала Элизабет, его семилетняя внучка – тоненькая, весёлая девочка с русыми косичками и лицом, залитым смехом. На ней было жёлтое платье с белым воротничком и красные резиновые сапожки; она азартно бросала яркий резиновый мяч своему четвероногому спутнику – Марку, большому лабрадору цвета топлёного молока, которому, казалось, доставляло истинное наслаждение ловить мяч и возвращать его обратно, виляя хвостом, как пропеллером.

На скамейке неподалёку стоял Эрик Хейден, сын президента – высокий, подтянутый мужчина лет сорока, с коротко стриженными каштановыми волосами и внимательным взглядом врача, привыкшего оценивать людей не по словам, а по выражению лица. Он разговаривал с супругой – Анной, светловолосой женщиной с мягкими чертами и спокойной улыбкой. Семья ждала, когда Уолтер закончит свои дела, и тогда они вместе поднимутся на вертолёт «Marine One», что уже стоял на площадке неподалёку, готовый унести их в президентскую загородную резиденцию в Кэмп-Дэвид.

Президент вздохнул – коротко, с усталостью человека, на плечах которого не только страна, но и её будущее. Он вернулся к столу, где совещание продолжалось. Директор NASA что-то доказывал собравшимся, размахивая планшетом с графиками. Его голос звучал напряжённо: он объяснял, что радиационный фон, запылённость атмосферы и температурные перепады делают посадку на Марс крайне рискованной, а строительство пилотируемого корабля – делом десятилетий, если не прибегнуть к помощи частных компаний.

Министр обороны, тяжёлый, коротко стриженный генерал в отставке, наклонился вперёд, ударил ладонью по столу и сказал:

– Мы можем привлечь частные корпорации – «SpaceX», «Blue Origin», хоть дьявола самого. Нам нужно ускорить строительство межпланетных кораблей. Мы не должны отдавать инициативу русским. Марс – это наша территория!

– Марс ничейный, – спокойно, но твёрдо возразил генеральный прокурор, седой мужчина с орлиным носом и внимательными глазами юриста, привыкшего мыслить категориями международного права. – В соответствии с Договором о космосе 1967 года, небесные тела не подлежат национальному присвоению. Ни одно государство не может заявить суверенитет над планетой, спутником или астероидом. У русских, как и у китайцев, индусов, перуанцев и даже эритрийцев – у всех народов одинаковые права на Красную планету. Вопрос лишь в том, кто первым добудет информацию и технологии, способные стать достоянием Земли.

В зале вспыхнул спор. Юристы, военные и политики говорили о толковании международного космического права. Одни ссылались на статью II Договора о принципах деятельности государств в исследовании и использовании космического пространства, другие напоминали о Люксембургском и американском законах, разрешающих частным компаниям владеть добытыми ресурсами. В итоге сошлись на одном: национализировать артефакты марсианской цивилизации нельзя, но при этом данные, полученные NASA, могут быть отнесены к категории государственной тайны, если содержат сведения, важные для обороны США.

Министр обороны и директор ЦРУ упирали именно на это: речь идёт не о собственности, а о национальной безопасности. Если артефакты содержат технологии, способные изменить баланс сил, доступ к ним должен быть ограничен.

– Что вы скажете, мистер Браун? – обратился президент к директору NASA.

Тот выпрямился, поправил галстук и ответил:

– Мы продолжаем получать данные с «Кьюриосити». Все снимки проходят через шифрованный канал. Утечек информации нет. Но мы можем подключить дополнительные наблюдательные средства – орбитальные спутники «Mars Reconnaissance Orbiter» и «Mars Odyssey». Первый обеспечит детализированные снимки поверхности с разрешением до тридцати сантиметров, второй – спектральный анализ, позволяющий определить состав пород и возможные следы органики. Если потребуется, мы активируем и «MAVEN» – аппарат, следящий за атмосферой и радиацией. Эти три спутника вместе позволят нам отслеживать район находки в режиме почти реального времени.

В кабинете повисла тишина. Президент кивнул, сложив руки на столе, и сказал негромко:

– Хорошо. Пусть Марс останется ничейным… но пусть правда принадлежит нам.

Он снова встал и подошёл к окну. За стеклом вечерний Вашингтон постепенно утопал в золотистом свете уходящего солнца. Небо наливалось янтарём, облака растекались в алые полосы над куполом Капитолия, а на зелёных газонах Белого дома мягко лежали длинные тени. В отличие от Марса, где закат означал приход леденящей ночи, здесь вечер приносил свежесть, запах нагретой листвы и мокрого асфальта, шелест ветра, лёгкий аромат роз из президентского сада. Всё вокруг дышало жизнью, теплом, безопасностью – тем, чего не знал холодный красный мир за миллионы километров отсюда.

Президент стоял, опершись ладонью о подоконник, и снова смотрел на свою семью. Элизабет визжала от радости, когда Марк поймал мяч в прыжке и уронил его прямо к её ногам. Эрик, его сын, что-то рассказывал жене, указывая на небо, где уже зажигались первые звёзды. На мгновение Уолтеру Хейдену показалось, что всё это – обычный вечер, обычная жизнь. И вдруг в голову пришла мысль: возможно, именно она, его внучка, однажды станет одной из тех, кто вступит на поверхность Марса, кто увидит чужой рассвет собственными глазами. Он не знал, что ошибается. И что уже есть те, кто готовится к старту. Их корабль почти завершён, и через считанные месяцы они отправятся в полёт, который изменит всё.

– Мы ждём вашего решения, сэр, – напомнил помощник по науке, тихо, но настойчиво.

Президент обернулся. Его лицо стало суровым, сосредоточенным, как у человека, принявшего окончательное решение.

– Подготовьте указ, – произнёс он. – Мы должны опередить Москву. Первым к Марсу отправимся мы. Я выбью у Конгресса бюджет на строительство корабля.

В кабинете поднялся одобрительный шум. Министр обороны ударил кулаком по столу в знак согласия, директор NASA едва заметно кивнул, генерал Питерсон заулыбался, а помощник по науке нервно задвигал бумагами, будто уже составлял проект постановления. Несколько человек даже захлопали в ладони – не по этикету, но искренне, с возбуждением, с тем азартом, который охватывает людей в преддверии великого дела.

И только портрет Авраама Линкольна, висящий над камином, оставался неподвижен. Но тёплый свет заходящего солнца скользнул по его лицу так, что казалось – великий президент одобрительно улыбается, глядя на своих преемников, словно говоря: Америка снова готова сделать шаг в неизвестность – и снова первая.

ГЛАВА 1. ПРЕДЧУВСТВИЕ

Мы не считались астронавтами – формально и по существу. В реальный полёт нас никто не собирался отправлять, да и через программу подготовки экипажа марсианской экспедиции мы не проходили. В моей трудовой книжке аккуратно значилось: «Принят на должность испытателя имитационного полёта сроком на 150 дней». Скромная строка, но она означала, что моя персона, пусть и в тени настоящих героев, имела отношение к грандиозному проекту – подготовке первого полёта человека на Марс.

Настоящие астронавты – те, кто должен был отправиться на Красную планету – проходили суровую подготовку: трёх- и даже пятилетние циклы тренировок в условиях невесомости, перегрузок, изоляции, имитации аварийных ситуаций. Они учились управлять системами жизнеобеспечения, ремонтировать оборудование в скафандрах, выращивать растения в замкнутых экосистемах. Пока же они отрабатывали свои задачи, на подземных стапелях Новосибирского режима №7 – гигантского комплекса, скрытого под толщей бетона и гранита, – рос, словно стальное дерево, космический корабль «Радуга», класс «галеон» по Международной регистрационной книге, которую с 2019 года вела специальная Комиссия ООН по космонавтике.

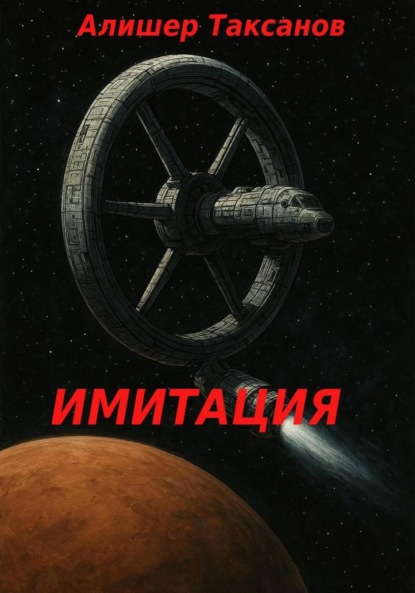

Я видел его собственными глазами. Семидесятипятиметровый цилиндр диаметром около двадцати метров, весь в серебристо-серой броне, он напоминал смесь подводной лодки и небесного корабля из старых фантастических романов. Вокруг центрального корпуса вращалось огромное «колесо», окрашенное в цвета российского триколора – белый, синий, красный. Это вращение создавалo искусственную гравитацию: астронавты внутри чувствовали привычную тяжесть, могли ходить, работать, спать, пить кофе, не опасаясь, что кружка улетит к потолку. В этом вращающемся ободе размещались жилые и бытовые отсеки, командный пункт, научные лаборатории, а также оранжерея, где предполагалось выращивать растения – не только ради кислорода, но и как напоминание о Земле.

Главный корпус, или как его называли инженеры, «труба», хранил в себе всё, что обеспечивало жизнь и движение: атомный реактор, систему охлаждения и фильтрации, резервуары с водой, кислородом, топливом, контейнеры с продовольствием и модули с двигателями. Реактор – миниатюрный, но мощный, разработанный на основе технологий ледоколов – обеспечивал не только тягу, но и энергию для всех систем.

Внешняя обшивка корабля, толщиной от 35 до 56 миллиметров, представляла собой сложный композит из многослойной стали и углеволокна. Она могла выдержать не только удары микрометеоритов и температурные перепады, но и экстремальную радиацию. Под ней шёл внутренний корпус – более тонкий, из комбинации титана, кевлара, углепластика и мягких полимерных прослоек, которые поглощали вибрации и защищали от тепловых деформаций. Между слоями прокладывались тонкие магистрали охлаждения, чтобы корпус не перегревался при работе двигателя. Внутри всё было рассчитано до миллиметра – с той дотошной точностью, которую рождает страх ошибки.

На носу корабля разместили три шлюзовые камеры со стыковочными узлами для приёма грузовых модулей и аварийных капсул, а также взлётно-посадочный модуль «Перископ», предназначенный для спуска на поверхность Марса. Он выглядел как стрела, вонзённая в корпус «галеона», удлиняя его ещё на двадцать метров.

Двигатели – гордость проекта – создавались по гибридной схеме: плазменно-ядерные с импульсным режимом, способные развивать скорость до 80 километров в секунду. Их система охлаждения включала жидкий натрий и графитовые экраны, способные работать непрерывно сотни часов. Это была технология, о которой ещё двадцать лет назад можно было только мечтать.

Вся эта махина стоила двадцать пять миллиардов долларов – бюджет небольшого государства где-нибудь в Центральной Азии. Но за эти деньги человечество получало не просто корабль, а первый реальный шанс ступить на чужую планету. И потому ответственность конструкторов, инженеров, технологов и программистов была колоссальной. Они понимали: если «Радуга» взлетит, история разделится на до и после. Ошибки здесь не прощались. Каждый болт, каждый шов, каждая микросхема должны были работать идеально – ведь речь шла о самом совершенном аппарате, когда-либо созданном человеческим разумом.

150 дней – именно столько было заложено в миссию. Два месяца пути до Марса, с его тонкой атмосферой и оранжевыми пустынями, месяц на орбите, возможно, с двухнедельным спуском на поверхность, и затем ещё два месяца обратного пути. Всё это время «Радуга» должна была оставаться автономной, как космический город, способный обеспечивать жизнь восьми человек вдали от Земли. Учёных интересовало не только техническое достижение полёта, но и возможность долговременного существования человека вне Земли, зачатки будущих поселений, а возможно, и второй родины, куда человечеству предстояло уйти, если однажды родная планета перестанет быть безопасной. О тех угрозах глобального уровня, что нависли над человечеством, говорить в этой истории нет смысла, но именно они подталкивали землян к проектам подобного масштаба.

Настоящий экипаж состоял из восьми человек – не просто астронавтов, а элиты человеческого знания и воли. Среди них – навигаторы и пилоты, инженеры систем жизнеобеспечения, биологи, врачи, геологи, специалисты по управлению автоматикой и реакторами. Все они прошли многолетние, изнуряющие испытания, где проверялась не только физическая выносливость, но и психическая устойчивость, умение сохранять хладнокровие в условиях полной изоляции и постоянной угрозы. Они умели чинить реактор, если тот заглохнет, и спасать товарища, если разгерметизация разорвёт отсек. Не зря их называли суперменами – не по эффектным заголовкам газет, а по сути: они должны были выдержать то, чего не выдержал бы ни один человек на Земле.

Но, как водится, даже в проекте, претендующем на общечеловеческое значение, не обошлось без политики. Среди экипажа оказались люди, чьи имена фигурировали в верхах государственной власти: родственники, приближённые, представители крупных корпораций и научно-промышленных кланов. Право первым ступить на Марс стало привилегией элиты – именитых, влиятельных, богатых. Да, это противоречило принципам социальной справедливости, но таков был дух эпохи – начала XXI века, когда Россия ещё искала себя после долгих десятилетий потрясений.

Мир уже был другим. Всё изменилось после августа 1991 года, когда ГКЧП потерпел поражение, и великая страна – Советский Союз – развалилась, будто треснувшая глыба льда. В течение нескольких месяцев исчезла некогда единая система, на месте которой появились пятнадцать новых государств, спешно ищущих собственный путь.

Прибалтийские республики – Латвия, Литва, Эстония – почти сразу повернулись лицом к Западной Европе, стремительно внедряя демократию и рыночную экономику. Азербайджан сцепился с Арменией в ожесточённой борьбе за Нагорный Карабах, и эта война унесла тысячи жизней. В Молдове вспыхнуло Приднестровье – крошечный регион, но с амбициями независимости. Грузию сотрясали бесконечные перевороты, этнические конфликты, военные хунты, а в Таджикистане началась кровавая гражданская война, где столкнулись бывшие партийные элиты, исламские движения и вооружённые кланы. В кишлаках и горах сражались вчерашние соседи; города наполнились беженцами, а вся республика погрузилась в хаос, из которого выйдет лишь спустя годы.

Вслед за этим по всему постсоветскому пространству развернулись глобальные процессы трансформации. Люди хлынули в поисках лучшей доли – миграция приобрела масштабы стихийного бедствия. Капиталы перетекали туда, где можно было нажиться, – в банки, офшоры, новые частные компании. В страну хлынули иностранные инвестиции, открылись рынки сырья, оружия, продуктов и технологий, но вместе с тем в тени росли новые тенденции: организованная преступность, охватившая целые регионы, трафик людей и наркотиков, радикальные исламские течения, межнациональные столкновения и, главное, вездесущая коррупция, ставшая смазкой для всех государственных механизмов.