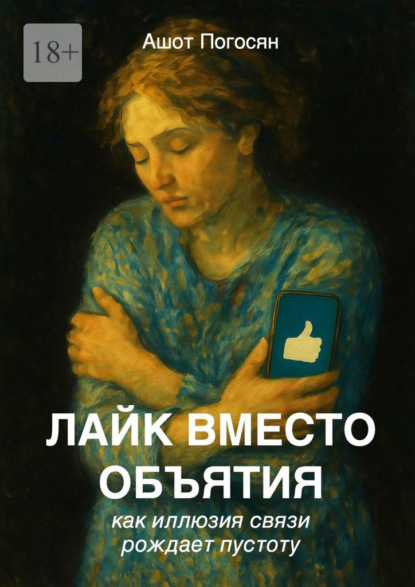

Лайк вместо объятия. Как иллюзия связи рождает пустоту

- -

- 100%

- +

Что же остаётся за этими фильтрами? Подлинное мироощущение лишь редеет. Словно бабочка, ловящая дым лампы, мы кружимся среди привычных образов и забываем стремиться к новым. Но помнить нужно о главном: за всем этим спектаклем скрыта не наша вина, а архитектура платформы. Главная беда наступает тогда, когда алгоритм кодирует наш внутренний пейзаж лучше, чем мы сами. Почему бы не присмотреться повнимательнее и не встряхнуть этот уютный цифровой идеал? Ответ на этот вопрос, возможно, стоит искать не на экране, а по ту сторону фильтров.

Представьте себе вечер: вы откидываетесь на мягкий диван, и единственный свет в комнате – бледное мерцание смартфона. Палец уже готов пролистывать ленту соцсети, где каждый жест – как шаг по лабиринту Борхеса, по бесконечной «Вавилонской библиотеке» постов, где правду отбирает невидимый библиотекарь – алгоритм. Но сегодня вы поступаете иначе: хотя бы на полчаса берёте управление в свои руки. Переключаете ленту с «умной» на хронологическую – это как рычаг, возвращающий события к их естественному ходу. Многие платформы позволяют сделать такой выбор: режим хронологии показывает посты строго в порядке публикации, ослабляя хватку алгоритма. Нажимаете, к примеру, «Подписки» или отключаете опцию «Лучшее сверху» – и происходящее разворачивается как спокойный ручей вместо бурлящего потока псевдоинтересного контента. Таким шагом вы гасите автоматические рекомендации – словно выдёргиваете из головы невидимого дирижёра. Тишина новой ленты становится осязаемой: пропал шум бесконечного сортирования постов. Прислушайтесь к экрану: его «голос» стал глубже, будто спала пелена, и теперь вы видите лишь то, на что сами сознательно подписались. Лента превратилась из хаотичной суматохи в упорядоченный сад: раньше алгоритм поливал лишь избранные цветы, оставляя остальные в тени, а теперь отложил леечку – и каждый бутон растёт сам по себе.

Далее – смелый эксперимент с настройкой алгоритма. Выберите пару постов, которые вас откровенно раздражают (будь то троллинговые комментарии, агрессивный хайп или замыленные трендовые шуточки), и нажмите «Не интересно» или «Скрыть» – в зависимости от того, как эта опция называется в вашей соцсети. Этот жест явной обратной связи специально предусмотрен разработчиками: своего рода ручной «регулятор» рекомендаций. Алгоритм «услышит» ваш отказ: выбранные посты исчезнут из ленты, и впредь подобного контента будет меньше. Словно вы говорите системе: «Стоп, не показывай мне такое!» – и она начинает подстраиваться. Чувствуете лёгкий холодок эго: ведь вы впервые напрямую указываете алгоритму, что вам не нужно.

Продолжая эксперимент, наблюдайте: кто и что пропадает из вашей ленты. Заметьте детали: ушли ли теперь рекомендации от незнакомых страниц? Исчез блок «Вам может быть интересно»? Нет больше тех самых токсичных тем, отмеченных «неинтересными»? Вспомните и другое: вы, возможно, подписаны на десяток известных блогеров, но почти не читаете их посты. После переключения на хронологию их публикации, вероятно, вообще перестанут мелькать в ленте – ведь раньше алгоритм специально «подсвечивал» их для вас. И обратите внимание на друзей. Парадоксально, но эксперименты показали: когда алгоритмическую ленту отключают, люди видят «значительно меньше контента от друзей» и реже ставят лайки или комментируют. То есть сервисы, стремясь удержать наше внимание, специально усиливали показ постов знакомых – а без этой поддержки наша активность падает. Поэтому в новом, «чистом» мире ленты могут пропасть даже привычные лица – не потому, что их больше нет, а потому, что без режиссуры алгоритма наши социальные пути расходятся.

Что же показывает этот тихий эксперимент? Прежде всего, вы ломаете извечный порядок платформы: наблюдатель превращается в наблюдаемого. Вы видите, как контент просеивается сам собой: «неважные» (с точки зрения системы) фрагменты отпадают, остаются лишь те, что вы выбрали осознанно. И хотя исследователи – например, Талия Страуд – отмечают, что отказ от алгоритмической ленты в целом не меняет убеждений пользователей, вы ощутите другой эффект: вы поймёте, насколько сильно система мешала вам встретить «случайное» и действительно нужное. По словам Элая Парайзера, автора идеи «информационного пузыря», алгоритмы активно «отсекают нерелевантную информацию» из вашей ленты и снижают шансы наткнуться на новые темы или мнения.

Важность этого упражнения в том, что вы понимаете механику «программируемой близости». На экране могло казаться, что вы «близки» с тысячами людей: вы лайкали их, они лайкали вас, казалось, вся соцсеть – одна большая семья. Но на деле невидимая рука алгоритма решала, какую часть этой «семьи» вам показывать. Вы словно оказались пленником в пещере Платона: видели лишь тени реальности, скрытые «за сценой», – всё остальное оставалось невидимым. Выпадение знакомых лиц из ленты доказывает: раньше платформа «проявляла» нам близких людей на свой вкус. Помните аналогию: соцсеть фактически выступает неумолимым цензором наших отношений – неугодные ей сцены просто не попадут в премьеру вашего показа.

Для вас это упражнение – как внезапно зажжённая лампочка в тёмной комнате. Вы не обвиняете ни себя, ни друзей, да и на алгоритмы не нападаете напрямую. Это акт небольшого бунта против невидимых настроек системы: вы тихонько спрашиваете «А что там было изначально?», чтобы вернуть себе частичку живого общения. Важно заметить: ваша «карта интересов» на время открылась – и вы увидели, как многое вокруг сформировано чужими алгоритмами. Критика здесь направлена не на чувства пользователей, а на механизмы платформы: лента словно стала лабораторией, где вы экспериментируете, признавая, сколько всего публика упускает.

Подытоживая: если в спокойном ритме вашего экрана пропали привычные посты или рекомендации, это ясно указывает на то, что раньше алгоритмы держали вас на узде «удобной» близости – а без них эта связь ослабевает. Задумайтесь: кого или чего не стало? Какие темы растворились в отсутствие рекомендаций, и что изменилось в вашем восприятии мира? Почувствовали ли вы себя свободнее без иллюзии, что «видите всё на свете»? Вопрос для рефлексии: кого или что вы почувствовали потерянным, отключив эти невидимые алгоритмические шторы, и что это говорит о вашей настоящей близости к людям и идеям?

Экран смартфона бросает на потолок приглушённые отблески алых сердечек и жёлтых эмодзи. Каждое уведомление сулит тепло дружеского внимания. Звуки едва слышны: тихое постукивание пальцев по стеклу да лёгкое жужжание входящих сообщений. Возможно, вам знакомо это ощущение: в мерцающей мозаике уведомлений рождается иллюзия живой близости. Утешительная, но искусственная – словно мираж, вызванный нашей тоской. Представьте: компас дружбы вращается уже не по звёздам, а по алгоритмам – и из темноты возникают «друзья экрана», близкие по лайкам, но далекие по сути. Что если все эти сердечки и оповещения – лишь призрачные вестники, ведущие не к реальному общению, а к зеркальной глади собственного одиночества?

«Алгоритмическая близость» обманчива. Исследования показывают, что соцсети искусственно усиливают нашу однородность: алгоритмы формируют круг общения по числу общих друзей и интересов. К примеру, «ВКонтакте» считает: если у двух человек четыре или более общих друга, значит, между ними есть «социальная близость» – и платформа непременно порекомендует им подружиться, но только внутри этого узкого круга. В результате алгоритм становится невидимым магнитом, притягивая нас к похожим на нас самим людям, как железные опилки к магниту.

Марк Грановеттер, американский социолог, ещё в прошлом веке писал о концепции «слабых связей»: новые идеи и возможности приходят не от близких друзей, а от случайных знакомых – тех самых мостиков между группами. Но в цифровом мире большинство рекомендаций, напротив, только укрепляют замкнутый пузырь нашего уютного круга. Это порождает эффект эхо-камеры: пока экран показывает лишь привычное отражение, мы всё дальше уходим от живого диалога.

Алгоритмизированная близость рождает парасоциальные отношения – односторонние эмоциональные связи, которые человек выстраивает не с реальным другом, а с образом или системой. В классическом примере речь шла о фанатах и знаменитостях: поклонники воображают близость с теми, кто их даже не знает. Но теперь происходит иное: мы сами становимся и зрителями, и актёрами своего виртуального спектакля. Паразитный алгоритм щедро раздаёт нам «лайки» и «сердечки», заставляя верить, что мы по-настоящему кому-то нужны. Человек смотрит на экран, а кто-то – на человека: такая «дружба» не прописана ни в одном учебнике, она живёт в полубездушных смайликах. Один из исследователей даже ввёл термин «алгоритмическая интимность»: алгоритм «дружит» с нами на своих условиях, как безликая машина-терапевт, и эти парасоциальные связи способны размывать наши отношения с реальными людьми. Мы словно персонажи «Чёрного зеркала» – сентиментальные призраки по ту сторону толстых кабелей, где компас дружбы указывает лишь на мерцание экрана.

В офлайне мы дорожим случайными знакомствами – редкими мостиками между разными кругами. Однако онлайн-компас чаще следует рецепту «ещё один друг из вашего списка»: алгоритм направляет стрелку туда, где уже горит его маленький маячок доверия. Наш электронный компас игнорирует далёкие звёзды и слабеет в узком кругу «своих». Теория слабых связей призывает разорвать эту замкнутую петлю, напоминая: даже одно случайное знакомство может связать разрозненные круги – но цифровые механизмы выбирают проторенные маршруты.

И вот на пороге следующего разговора мы ощущаем: стрелка нашего компаса дружбы окончательно сбилась. Мы блуждаем в лабиринте цифровых теней. Следующая глава расскажет, как алгоритмическая близость приводит нас к односторонним дружбам по ту сторону экрана. Не напоминает ли это сюжет «Чёрного зеркала», где реальность смешивается с иллюзией? Ведь когда наши «друзья» существуют лишь в сиянии монитора, мы оказываемся вдвойне одни.

Экранные друзья

Представьте тихий поздний вечер, полумрак комнаты прорезает бледное сияние смартфона. Ваша ладонь чувствует прохладу стекла экрана – напоминание о том, что живого тепла по ту сторону нет. Тёплый пар ещё поднимается от чашки кофе, но напиток уже остывает. Пальцы плавно бегут по клавиатуре: вы набираете сообщение тому, кого никогда не встретите и от кого никогда не услышите ответа. Вокруг звенящая тишина. Лишь собственное дыхание да слабое жужжание вентилятора нарушают её, создавая иллюзию чьего-то присутствия.

Сердце бьётся чуть медленнее обычного. Кажется, ещё мгновение – и заговорит тот, к кому вы обращаетесь. Но на экране вас встречает лишь ваше собственное отражение. Ощущение – будто говоришь с зеркалом или шепчешь в пустоту: каждое послание тонет бесследно, как камень, брошенный в глубокий колодец. Вы замираете, невольно надеясь на улыбку пиксельного «друга», хотя понимаете: это всего лишь мираж.

Психологи называют такое одностороннее чувство «парасоциальными отношениями» – эмоциональной привязанностью к медиаперсоне, которая не может ответить взаимностью. В нормальном разговоре слышны два голоса и их эхо; здесь же ваш монолог уходит в никуда. На экране – лишь тщательно отредактированные фрагменты жизни кумира, выложенные для тысяч зрителей, а не личные послания именно вам. Ваши искренние слова и тёплые комплименты рассыпаются по пустому чату, словно записки в бутылке, брошенные в бездонный океан. И даже если кумир вдруг «лайкнет» ваш комментарий, настоящего диалога так и не случится. Можно ли вообще назвать общением «дружбу», где нет ответа?

Односторонняя дружба: зачем она нужна?

Такая дружба на расстоянии на первый взгляд кажется маленьким чудом. Звезда остаётся для нас недосягаемым идеалом, но ощущается удивительно близкой. Интуитивно мы чувствуем между собой и кумиром тёплую связь – хотя, по сути, это тепло рождено в нашем воображении. Многие поклонники даже переходят с кумирами на «ты», словно со старыми друзьями, забывая, что человек по ту сторону экрана – не приятель детства, а недостижимый идеал.

Люди эволюционно ориентированы на лица и голоса. Наш мозг до сих пор не умеет чётко отличать живого человека от его образа на экране. Стоит нам увидеть доброжелательное лицо или услышать голос, говорящий с нами из динамика, – подсознание реагирует, как если бы рядом был настоящий друг. Мы «считываем» эмоции звезды, словно она обращается лично к нам, даже если в ответ – только тишина. Социальная изоляция ещё сильнее укрепляет эту иллюзию. Вспомните времена карантина: когда живого общения не хватало, многие искали утешение в соцсетях и сериалах. Наш внутренний мир, обделённый реальными контактами, цеплялся за знакомые образы с экрана. Психологи называют такой эффект социальным суррогатом общения – виртуальной заменой дружеских контактов, когда настоящих рядом нет.

Любопытно, что ощущение «экранной дружбы» сопровождало людей задолго до появления интернета. В XIX веке массовое поклонение кумирам получило собственные названия: Европу лихорадили «байрономания» и «листомания», позже весь мир узнал «битломанию». И тогда, и сейчас люди жаждали почувствовать причастность к жизни тех, кого в реальности рядом нет. В середине XX века социологи Дональд Хортон и Ричард Воль первыми описали этот феномен научно и ввели термин «парасоциальное взаимодействие». Новые медиа, писали они, создают иллюзию личного разговора с исполнителем. Телеведущий глядит в камеру, улыбается, говорит доверительным тоном, делится как будто личными историями – и у зрителя возникает ощущение, будто с ним действительно беседуют по душам. На деле же всё это искусно выстроенный перформанс. Хортон и Воль подчёркивали: главное отличие парасоциального «общения» – полное отсутствие взаимности. Это имитация диалога, контролируемая только одной стороной.

Экранный кумир – по сути образ, фасад, созданный командой специалистов. Продюсеры тщательно продумывают репутацию звезды, убирая противоречия и шероховатости, которые есть у любого живого человека. В результате мы привязываемся не к реальному характеру, а к отретушированному публичному образу кумира. Мы думаем, что «знаем» его, хотя видим лишь блестящую витрину.

Интересно, что на глубоком уровне наш мозг всё же различает, где дружба настоящая, а где – воображаемая. Нейропсихологи обнаружили: когда человек думает о реальном близком друге, в его мозгу активируются совсем не те зоны, что при мыслях об интернет-знаменитости или вымышленном герое. Даже в экспериментах с ЭЭГ самое сильное возбуждение вызывали имена настоящих друзей, тогда как знакомые имена блогеров откликались куда слабее. Вывод прост: ничто не заменит мозгу живого собеседника.

Тем не менее, небольшой луч внимания и доброжелательности со стороны экранного героя способен создать уютную иллюзию близости. В парасоциальной связи нет риска быть отвергнутым: вы полностью зависите от медийной персоны, но и не боитесь, что вас «бросят». Такая односторонняя привязанность – безопасный тренажёр социальных чувств. Мозг принимает её как своего рода суррогат дружбы. Исследования подтверждают: виртуальное «присутствие» любимых персонажей действительно может поднять настроение и чуть-чуть облегчить чувство одиночества. Многие люди признаются, что ощущают прилив оптимизма и принадлежности, когда следят за героями сериалов или видео-блогов. Подростки находят в кумирах поддержку: любимая песня, шутка из стрима или ободряющий пост порой заменяют им совет друга и помогают пережить трудный день.

Психологи называют подобный эффект социальной фасилитацией: известно, что если во время выполнения сложной задачи подумать о близком человеке, справиться становится легче. Парадоксально, но порой и экранный друг способен чуть приободрить нас – хотя бы тем, что его образ всегда под рукой. Неудивительно, что во времена стресса или изоляции этот эффект проявляется особенно ярко. Во время пандемии многие заполняли образовавшийся вакуум живого общения марафонами сериалов и бесконечным просмотром блогов. Когда родные не рядом, экранные любимцы берут на себя роль добрых знакомых.

Наверняка вы замечали: герои популярного сериала могут ощущаться почти частью семьи. Персонажи «Друзей» для многих стали закадычными приятелями с экрана, а команда из «Игры престолов» незримо присутствовала рядом в долгие зимние вечера. Потому финал любимой саги мы переживаем чуть ли не как утрату: возникает горечь, словно попрощался с близкими. Социальные психологи даже ввели термин «парасоциальный разрыв» – так они описывают печаль фанатов, когда шоу внезапно заканчивается или любимый герой исчезает из истории. Получается, связь-то была иллюзорной, но эмоции от неё – вполне реальные.

Как ни уютна эта иллюзия, у неё есть и обратная сторона. Односторонний характер парасоциальной связи лишает её главного – взаимности и живого участия. Кумир остаётся далёким идолом, наблюдателем, который даже не подозревает о вашем существовании (психологи вроде Ламарш напрямую предупреждают об этом). Когда после тяжёлого дня вы шёпотом делитесь с экранным другом своими переживаниями, кажется, он вот-вот ответит тёплым словом… Но в ответ – лишь заранее записанные фразы да светящаяся пустота. Вы не получите от него совета, не увидите понимания во взгляде и не почувствуете руку на плече. Парасоциальные отношения так и остаются игрой в одни ворота: вы не можете попросить кумира утешить вас или помочь в трудную минуту.

Никакой лайк, смайлик или комментарий не заменит громкого смеха настоящего друга на вашу шутку и не согреет так, как искреннее объятие. Мозг, впрочем, не так уж прост. Быстрый «укол» внимания от экранного кумира действительно на какое-то время поднимает настроение – словно глоток горячего чая в холодный вечер. Но уже вскоре сознание начинает ощущать ту самую пустоту: ведь друг так и не ответил. Учёные подтверждают: хотя парасоциальные сигналы поначалу приносят комфорт, при более длительном рассмотрении мозг «понимает», что обратной связи нет. Тут уместна метафора: экранный герой – как голограмма из сказки. Он мерцает и двигается, и кажется, будто с ним можно поговорить… но сколько ни тяни к нему руки, в ответ будет лишь воздух.

Дополнительную интригу вносит сам цифровой мир. Алгоритмы социальных платформ только подкрепляют иллюзию близости. Ленты подсовывают всё новых «друзей» – ещё одного блогера, ещё одну близкую по духу звезду, ещё более персональные рекомендации. Порой кажется, что любимый стример прямо чувствует наше настроение: его новые видео выходят как раз кстати, когда нам грустно или одиноко. Но здесь работает не магия дружбы, а бездушная математика. Алгоритм наблюдает за каждым нашим кликом и подбирает контент, способный надолго приковать внимание. Ему всё равно, хорошо нам или плохо, – важнее, чтобы мы не уходили с платформы. Но наш мозг получает очередную «конфету» – дозу дофамина от ощущения, что нами кто-то интересуется. И привязанность к этой виртуальной заботе становится всё сильнее.

Незаметно можно привыкнуть к такому суррогату близости – и всё реже тянуться за настоящей. Мы рискуем, сами того не желая, сократить живое общение, променяв его на комфортный мир лайков и комментариев. Упрекать здесь стоит не нас с вами, а ловкие механики соцсетей, выстроившие целую жизнь вокруг кнопки «Нравится» вместо рукопожатия.

И всё же глупо отрицать очевидное: экранная «дружба» действительно умеет утешить. Она помогла множеству людей почувствовать себя не такими одинокими. Просто важно помнить, что эта связь – односторонняя. Она ускользает, едва возникнув. Ваш экранный друг не знает вас по имени, и тонкий свет монитора не заменит живого человеческого тепла. Стоит спросить себя честно: разве улыбка с экрана может компенсировать отсутствие рядом близкого человека? Ответ на этот вопрос – ключ к балансу между уютным мерцанием дисплея и подлинной поддержкой, которую дарят только реальные друзья.

Рано или поздно многие из нас начинают уставать от этой бесконечной «капельницы» виртуального внимания. Телефон гудит, как капающий кран: каждое новое уведомление – маленькая капля, а вместе они сливаются в поток, не дающий ни на миг расслабиться. Так было и с Иваном из Новосибирска, который в какой-то момент почувствовал: пора вырываться из этого круга. Он отключил уведомления от соцсетей, удалил с телефона ненужные приложения и решил провести эксперимент цифрового детокса. Освободившееся время Иван направил на спорт. Вместо того чтобы бесконечно скроллить ленту, он по вечерам отправлялся в старый спортивный зал.

Там, под скрип кроссовок по полу и тихие команды тренера, Иван словно заново обрёл вкус к жизни. Воздух пах пылью мячей и холодным металлом гантелей. Каждый удар баскетбольного мяча о паркет отдавался в груди приливом адреналина. Живой голос тренера и поддержка товарищей по команде заряжали энергией куда сильнее, чем десяток новых лайков. Так, шаг за шагом, Иван вернул себе яркость настоящих ощущений. Недаром исследователи утверждают: стоит хотя бы полчаса в день, потраченные обычно на соцсети, посвятить физической активности, и жизнь заиграет более насыщенными красками, уйдёт апатия и снизится уровень стресса. Иван убедился в этом на собственном опыте.

Неожиданно для себя он обнаружил, что виртуальная жизнь больше не кажется такой важной. Исчез даже навязчивый страх что-то пропустить – тот самый FOMO, который прежде заставлял его раз за разом проверять ленту. Отключив постоянный поток чужих новостей, Иван перестал бояться, что мир без него куда-то убежит. Наоборот, у него появилось больше времени на работу и хобби, а продуктивность и самооценка заметно выросли. Он словно выбрался из кокона, сплетённого алгоритмами, и расправил крылья. Раньше смартфон поминутно отвлекал его своими запросами внимания, а теперь Иван ясно увидел, как много сил отнимала эта скрытая борьба. Ведь недаром говорят об экономике внимания: гиганты вроде Google и VK не жалеют миллиардов на то, чтобы мы проводили у экранов как можно больше времени. Отказавшись играть по их правилам, Иван снова почувствовал себя хозяином собственной жизни, а не марионеткой в чужой игре.

Схожий путь прошла Ольга из Нижнего Новгорода, хотя и выбрала другую тактику. Однажды утром она с решимостью удалила из подписок десятки каналов и групп, которые годами забивали её информационное пространство. Новостная лента опустела, и комнату наполнила непривычная тишина. Первое время Ольга ощущала вакуум, о котором часто предупреждают психологи: если реальная жизнь не слишком насыщенна, пустоту сразу хочется заполнить хотя бы онлайн-болтовнёй. Ей тоже сначала стало не по себе без привычного фона из постов и сторис. Но она не побежала его срочно чем-то заменять, а решила постепенно впустить в образовавшееся свободное время новые занятия.

Она достала с полки давно забытый роман и с удивлением заметила, как её захватывают живые страницы. Затем возобновила утренние пробежки – и однажды поймала себя на мысли, что рассветный воздух и прохлада парка дарят ей куда больше эмоций, чем яркие картинки из смартфона. Ольга стала чаще звонить подругам и приглашать их встретиться, выходить на прогулки без телефона в руке. Вместо синеватого света экрана – золотистый свет солнца сквозь листву, вместо гулкого одиночества в сети – смех подруг рядом. Шорох гравия под ногами, капли недавнего дождя на траве, запах мокрых деревьев – эти детали реальности вдруг проявились ярко, стоило отключить бесконечный информационный шум.

Постепенно пустое время, которое она раньше тратила на бесцельный серфинг, наполнилось небольшими радостями. Ольга завела дневник и по вечерам записывала туда мысли вместо того, чтобы листать чужие посты. Стала чаще слышать в тишине собственные чувства. Каждое утро теперь начиналось не с чтения новостей, а с чашки чая у окна – и она замечала, как рассвет рисует узоры на стекле. Каждый день она встречает как чистый лист: без навязчивого информационного шума, но с массой возможностей написать свою маленькую историю.

Опыт Ивана и Ольги показывает: стоит лишь на время убрать экран на второй план, и мир вокруг снова начинает искриться красками и звуками. Мы ничего не теряем – наоборот, избавляемся от лишнего балласта. Невозможно успеть за всей виртуальной «маскарадной жизнью», но и не нужно. Зато можно успеть почувствовать бодрость от тренировки, вдохновение от творчества, тепло настоящей дружбы. В этих историях виноваты не люди, а агрессивные цифровые механики, которые программируют наш день по сигналам приложения. Но финал пишем мы сами. И выигрывает тот, кто вовремя нажмёт на паузу, поднимет глаза от экрана и окунётся в реальность – туда, где глаза собеседника смотрят прямо на вас, а не через объектив камеры.

Эти сценарии – вовсе не кадры из фантастического «Чёрного зеркала», а наша с вами действительность. Они словно обращаются к каждому из нас: попробуй отложить телефон и оглянуться вокруг. Услышь, как шелестят листья за окном, как звучит живой смех, как по-настоящему вкусен момент, не прерванный уведомлением. Возможно, именно так мы возвращаем себе настоящую жизнь – шаг за шагом, капля за каплей отказываясь быть вечным заложником экрана.