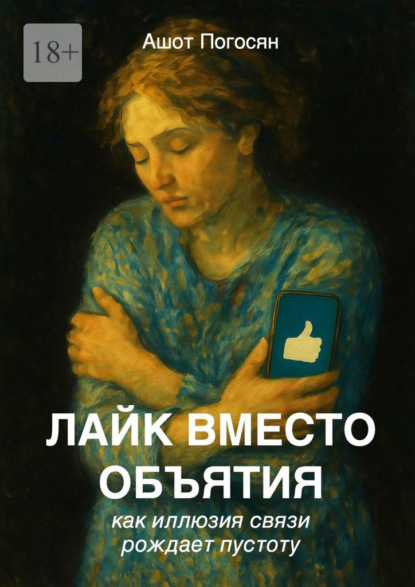

Лайк вместо объятия. Как иллюзия связи рождает пустоту

- -

- 100%

- +

Давайте проведём небольшой эксперимент – своеобразный «скан эмоций». Устройтесь поудобнее: например, ранним утром с чашкой горячего кофе или вечером под мягким светом лампы. Выделите 10—15 минут, чтобы спокойно понаблюдать за собой. Вместо привычной медитации на дыхание мы попробуем проанализировать свои чувства к одному медийному кумиру.

Итак, выберите блогера, артиста или стримера, которого вы регулярно смотрите и который вам симпатичен. Включите его новое видео или пролистайте ленту с его постами. В комнате тихо мерцает экран, из динамика льётся знакомый голос. Почувствуйте, как слабое сияние монитора отражается на стенах, как этот виртуальный собеседник заполняет собой пространство. Постарайтесь уловить звук его голоса словно воду ладонью – ощутить, какие эмоции в вас пробуждаются при его появлении.

Теперь станьте исследователем собственных чувств. Возьмите лист бумаги или откройте заметки в телефоне и разделите внимание на три категории: радость, зависть, поддержка.

Радость: Отметьте моменты, когда вы ощущаете положительные эмоции. Улыбаетесь ли вы, когда он шутит или радуется на экране? Сердце замирает от гордости, когда у любимца всё складывается удачно? Запишите, что именно вызвало у вас улыбку, тепло в груди, ощущение причастности к его успеху.

Зависть: Прислушайтесь, нет ли лёгкого укола сожаления или сравнения. Возможно, проскальзывает мысль: «Вот бы и мне так…» или тихое сожаление: «У него есть то, о чём я только мечтаю». Что вызывает эту тень зависти – его успех, внешность, достаток, талант? А может быть, сама любовь публики к нему? Поймайте этот момент и честно зафиксируйте: какую вашу собственную потребность высветила эта зависть, какого достижения или качества не хватает лично вам?

Поддержка: Обратите внимание, как вы проявляете симпатию и поддержку к экранному другу. Тянетесь ли автоматически поставить ему лайк, написать одобряющий комментарий? Готовы ли вы заступиться за него в споре, поспорить с чужой критикой в его адрес? Может, вы уже покупали мерч с его символикой или отправляли деньги во время стрима, ощущая от этого удовольствие и сопричастность? Отметьте, какие чувства сопровождают эти жесты поддержки: гордость за кумира, чувство единения с армией его фанатов, радость от мысли, что вы чем-то помогли человеку, которого считаете другом.

Когда вы подробно выписали все три категории, взгляните на эту эмоциональную «карту». Согласитесь, немного странно осознавать, что столь бурные чувства у вас вызвал человек, которого вы лично даже не знаете. В этом и заключается феномен парасоциальных отношений: вы испытываете настоящий спектр эмоций – радость, ревность, нежность – по отношению к медиаперсоне, которая, увы, не ответит вам взаимностью. Вы вложили душевные силы в «экранную подругу» или кумира, ощущаете эйфорию от его побед и порыв защитить его от несправедливости, будто он – член семьи. И действительно, как показывают исследования, такой виртуальный друг может дать нам немало положительных эмоций и даже чувство причастности к чему-то большему. На время нам становится легче, веселее, не так одиноко.

Однако, осознав природу этих чувств, мы можем по-новому взглянуть на ситуацию. Каждый раз, когда вы ловите себя на том, что сердечно поддерживаете незнакомца из интернета, спросите себя тихонько: «А кому я на самом деле предназначаю этот импульс тепла? Кто получатель моего лайка, моего сочувствия, моего восхищения?» Ведь по ту сторону экрана – обычный человек или даже целая команда, которые, скорее всего, ничего не знают о вашем существовании. Фанаты иногда шутят, обращаясь к кумиру: «Вы меня не знаете, а я про вас знаю почти всё». Эта фраза точно подмечает суть: следя за жизнью звезды, мы узнаём о ней массу деталей и привязываемся, как к старому знакомому. А вот нас самих эта звезда никогда не узнает. В бескрайнем океане подписчиков мы – лишь капля, один никнейм из тысячи.

Иногда эта односторонность осознаётся особенно ясно и больно. Смоделируйте мысленно ситуацию: ваш любимый блогер объявляет, что устал и берёт паузу, или вдруг и вовсе удаляет страницу. Вы остаётесь в тишине – как будто друг внезапно перестал выходить на связь. Появляется ощущение опустошения: неужели всё общение было иллюзией, разговором с самим собой? Такой «парасоциальный разрыв» поклонники переживают почти как настоящее расставание – грусть, разочарование, даже обиду. Всплывает истина, которую важно осознать: на другом конце не было никого, кто в равной мере делил бы с вами эти чувства. Эта связь существовала только внутри вас.

Важно подчеркнуть: в этом нет ничьей вины. Ни вы не виноваты, что привязались к яркому образу, ни медийная персона, что не может ответить каждому поклоннику. Так устроена цифровая среда. Алгоритмы соцсетей специально питают наше воображение и эмоции, чтобы мы оставались увлечены. Они подсовывают нам всё новые «крючки»: то радостный пост кумира о личном успехе, то редкий взгляд из его закулисья, то шуточку «для своих». Одновременно подогревают и наше чувство любопытства, заставляя думать, что мы знаем этого человека всё ближе – хотя на деле узнаём лишь то, что он сам решил показать. Короткие видео, сторис, постоянные обновления – всё это работает как эмоциональный фастфуд. Мы потребляем одну порцию за другой, получаем мгновенное удовлетворение, но вскоре снова чувствуем голод по новым впечатлениям. А настоящий глубокий контакт так и не наступает.

Этот практикум – не для того, чтобы поругать себя за «ненастоящие» чувства. Напротив, он помогает бережно и со стороны взглянуть на них. Что хорошего вы почувствовали? Что вас задело или заставило грустно вздохнуть? Чего вам, возможно, не хватает в реальной жизни, раз вы ищете это на экране? Задайте себе мягко главный вопрос: изменилась бы ваша жизнь к лучшему, если бы медиазвезда вдруг узнала о вас и отвечала лично вам? Скорее всего, вы поймёте, что это маловероятно и не так уж нужно. Зато, возможно, яснее осознаете свой собственный «запрос на дружбу» – потребность в общении, поддержке, принятии – который стоит адресовать тем, кто действительно может быть рядом.

Когда закончите упражнение, отложите телефон и сделайте несколько вдохов-выдохов. Оглядитесь вокруг: комната, улица за окном, вечерние звуки или утренний свет – всё это реальность, которая здесь и сейчас. Зафиксируйте про себя выводы из проведённого «сканирования». Какие эмоции вас удивили? Где вы почувствовали диссонанс? Может быть, стало ясно, что именно вас привлекает в экранном общении и чего не хватает в офлайне. Не ругайте себя ни за зависть, ни за чрезмерную эмоциональность – все эти переживания абсолютно нормальны. Парасоциальные связи сами по себе не плохи: они естественны для психики и временами действительно поддерживают нас, когда рядом никого нет. Многие пережили трудные периоды именно благодаря таким виртуальным «спасательным кругам». Просто не стоит забывать, что по-настоящему крепкая дружба возможна только на взаимной основе. Экранный друг может на время скрасить одиночество, но рано или поздно человеку нужны объятия, живой смех, взгляд понимающих глаз. Найдите место для всего этого в своей жизни – и тогда баланс между тёплым светом экрана и теплотой реального общения будет именно таким, каким нужно вам.

Наши способы проявлять сочувствие тоже незаметно изменились под влиянием цифрового мира. Невидимый компас чувств мы теперь настраиваем кончиками пальцев. Мы нажимаем на сердечки и улыбающиеся рожицы, отправляем стикеры – словно кресалом высекаем короткие вспышки эмпатии на холодном экране.

Вообразите: близкий друг пишет вам о беде – например, о расставании или потере. Вы искренне сопереживаете, но вместо того чтобы обнять его или хотя бы позвонить, вы жмёте на смартфоне иконку плачущего смайлика. Экран безмолвно поблёскивает, уведомление улетает адресату. Ни дрогнувшего голоса, ни слёз в глазах – только пиксельный символ печали. Возможно, вы и сами бывали в такой ситуации: когда хочется поддержать человека, а выходом оказывается лишь отправить эмодзи или лайк. Возникает странный вакуум: разговор как бы состоялся, но в нём не прозвучало ни слова.

Графические реакции стали новым языком онлайн-эмпатии. По оценкам исследователей, до 75% комментариев в некоторых соцсетях сегодня содержат эмодзи, а нередко ответ состоит лишь из цветных значков. Мы всё чаще пытаемся утешить или ободрить друг друга не фразой «Я с тобой», а набором пикселей. В обиход даже вошло понятие «сетевая эмпатия» – умение выражать сочувствие через экран. Казалось бы, эмодзи и стикеры помогают, ведь они призваны передать эмоции там, где нет возможности встретиться взглядом или дотронуться до руки собеседника.

Но за этой удобной условностью скрывается целый поведенческий сдвиг. Мы привыкаем измерять поддержку ее количеством и скоростью. Щелчок по сердечку мгновенно активирует в мозгу систему вознаграждения – нам и правда на миг становится легче. Социальные сети ловко этим пользуются: каждое уведомление о лайке – как маленькая инъекция дофамина, вызывающая у нас ощущение значимости. Психиатр Анна Лембке даже сравнила смартфон с шприцем, которым современный человек вводит себе дозу удовольствия при каждом свайпе. Поставил лайк – получил секундное удовлетворение, словно тебя похвалили. Получил лайк – тоже укол удовольствия: тобой заинтересовались. Быстро, просто, удобно.

Однако стоит задуматься: а настоящая ли это эмпатия? Можно ли выразить сочувствие нажатием кнопки? Один автор метко заметил: трудно передать подлинное участие, просто ткнув в экран. Лайк не заменит слова поддержки, а грустный смайл – настоящего сопереживания. Более того, привыкнув к «языку лайков», мы рискуем спутать искренность с количеством. Начинаем мерить тепло отношений числом реакций: не «друзья меня поддержали», а «мой пост набрал всего три жалких лайка». Социальные метрики подменяют нам живые эмоции. Воспоминания уже оцениваются как удачные или нет по цифрам на экране. Если радостное событие получило сотню лайков, оно как будто и в памяти ярче. А грустный пост остался незамеченным – и человеку кажется, что он пережил горе в одиночестве.

Так тонко формируется привычка к поверхностному сопереживанию. Больше эмодзи – будто бы больше участия. Но разве это не иллюзия контакта? Разве можно всерьез утешиться одним сердечком под фотографией, когда тебе плохо? Если ваш друг плачет, поможет ли ему смайлик со слезой так, как помогли бы ваши объятия или хотя бы голос по телефону? Ответ очевиден, но в суете цифровой жизни мы нередко ведём себя так, словно забыли об этом. Многие исследователи отмечают тревожную тенденцию: у молодежи, выросшей в мире чатов и реакций, снижается способность к эмпатии в реальной жизни. Когда привык к упрощённому «языку эмоций», можно разучиться считывать тонкие оттенки чувств у живого человека.

Любопытно, что даже в экспериментах это проявляется. Мужчины, например, порой лучше распознают настроение по эмодзи, чем по фотографиям реальных лиц. Ещё бы: жёлтый кружок с плачущими глазами однозначно говорит «мне грустно». А лицо живого человека может выражать сложную гамму чувств, и требуется внимание, чтобы её понять. Эмодзи унифицируют эмоции: задали шаблон – и нам уже не нужно всматриваться, сопереживать по-настоящему, достаточно отправить зеркальный значок в ответ.

Поэт Пастернак сравнил душу с голосом, скрытым за лицом. А мы этот голос оцифровали и упростили до пиктограмм. Конечно, здорово, что у нас есть новые удобные средства связи. Иногда именно стикер с обнимающим медвежонком или слово «держись» в чате – всё, что мы можем быстро передать дорогому человеку, если он далеко. Но нельзя забывать: настоящая эмпатия требует времени и участия всем сердцем. Это не кнопка, а процесс.

Вспомните эпизод «Ныряние» («Nosedive») из сериала «Чёрное зеркало»: там каждый жест и слово оцениваются баллами рейтинга, люди живут ради повышенных цифровых оценок. Мир главной героини рушится, когда её рейтинг падает – окружающие тотчас отворачиваются. Эта антиутопия тем и пугает, что в ней мы узнаём себя. Мы ещё не выдаём друг другу оценок со смартфона в лицо, но разве не гонимся мы за одобрением в виде лайков? Не сравниваем ли свою значимость с чужой популярностью в сети?

За экраном всегда есть реальный человек – с настоящими слезами или улыбкой, пусть нам и невидимыми. И ему, как и нам, нужны вовсе не виртуальные медальки, а настоящее участие. Настоящая эмпатия громче любого лайка: она проявляется в умении слушать, в умении просто побыть рядом. Порой лучший «отклик» – не цифровая реакция, а тёплое молчание и понимание. Экран мы можем выключить, но компас нашей души всегда можно перенастроить обратно на человеческое тепло – стоит лишь об этом вспомнить.

Сердечко вместо сердца

Представьте вечерний сумрак: комнату, где едва слышно шуршит страница книги и вдали монотонно гудит вентилятор. Вы сидите у окна. Экран смартфона холодным светом выхватывает из темноты черты вашего лица, а пальцы дрожат, готовясь открыть длинное сообщение друга. Оно тяжёлое для души, словно одинокая свеча на потемневшем столе. Это исповедь: человек, которому вы доверили самые хрупкие уголки своей души, раскрывается перед вами на сотнях строк – пишет о страхах, о боли, о надежде. Текст искренний, горячий; в каждой букве словно спрятана чужая слеза. Вы читаете эти строки и чувствуете, как в такт им дрожит ваше собственное сердце.

И вот телефон гудит секунд тридцать задумчиво. На экране всплывает единственный символ – жёлтая улыбающаяся рожица в квадратике. Смайлик. Один-единственный смайлик, словно обугленная нота после громкой бури. В этом крохотном пикселе – молчание, спокойное и оттого пугающее своей пустотой. Какой же контраст: человек доверил вам самое дорогое, а в ответ – лишь сухое визуальное «:)». Ни сочувственного «Мне жаль, я с тобой», ни крепкого плеча в словах – всего-навсего одноклеточная иконка. В воздухе повисает без ответа вопрос: неужели этого достаточно?

На мгновение время замирает. Вы смотрите на экран – и смайлик кажется холодной маской, пугающе чужой. Он весело мерцает, отбрасывая тени на бледные стены, и вдруг до вас доходит: этот значок вовсе не человек. Пустая улыбка без лица. Свет экрана холоден, как осеннее утро в старой квартире, металлический корпус телефона ледяной на ощупь. В воздухе тонко горчит смесь дешёвого кофе и чьей-то обиды. На губах – неприятный привкус пустоты: сотни откровенных слов разбились о грань пикселя и бесследно растворились.

Вы смотрите на эту улыбающуюся рожицу со всей болью внутри. Неужели она и есть тот самый «ответ» на душевную рану? Неужели один компьютерный смайл способен заменить живое прикосновение друга или тёплый взгляд? Смайлик застыл на кончике пальца, готовый исчезнуть от малейшего касания. Будто вы шагнули в пустоту: диалог улетел куда-то в космос, где ответы теряются среди галактик случайных символов. Ирония в том, что в век мгновенной связи самое сильное послание прячется под лёгкой обёрткой. Такова цена скорости: мы экономим секунды, а упущенные мгновения близости утекают сквозь пальцы, как песок.

Учёные дали название этому явлению – говорят о «фатической функции» эмодзи. Проще говоря, смайлики нужны для поддержания связи, для видимости дружелюбия, но собственного смысла почти не несут. Другими словами, эти улыбочки часто просто заполняют паузу: едва заметный кивок вместо настоящего участия. Ну вот, можно отправить смайл, лишь бы беседа не оборвалась, но при этом ничего по существу не сказать. Так и вышло: доверительная исповедь и сильное чувство сведены к паре пикселей – к обещанию без тепла, повисшему в воздухе. Исследователи отмечают: те, кто ставят смайлы только чтобы «залатать тишину», скорее всего просто не готовы к настоящему разговору. Пустой значок – как обёртка без подарка.

Возможно, вам знакомо это ощущение: вместо тёплого слова поддержки – лишь слабое свечение пикселя. Мимолётный лайк под душераздирающим постом или одинокий смайлик в ответ на откровение, будто вы ещё погружены в переписку, а вас уже захлёстывает новая волна сообщений. С развитием технологий мы научились обмениваться новостями крошечными глотками, но утрачиваем способность к глубокой беседе. Психолог Шерил Тёркл отмечает, что современные «тексты, твиты, посты, сообщения» – это лишь «быстрые глотки» общения. Они вытеснили привычный разговор лицом к лицу и, по её мнению, подтачивают нашу способность сопереживать. Когда делишься сокровенным, хочешь поддержки, но в цифровом «диалоге» часто возникает пауза, и вместо сочувственного «мне жаль» в ней пусто мерцает безликий символ. Тёркл предупреждает: постоянная гонка за скоростью притупляет нашу чуткость и понимание друг друга.

Есть и другой нюанс: люди с высоким эмоциональным интеллектом, как ни странно, часто пользуются эмодзи больше остальных. Сами по себе смайлы могут быть признаком искренности – когда они идут в дополнение к тексту и добавляют ему оттенок, собеседнику легче почувствовать вашу эмоцию. Но если отправить один смайл без слов, даже эта «азбука чувств» превращается в механический жест. Напрашивается метафора: смайлик – словно одинокая костяшка домино. Запускаешь её, надеясь начать игру, а она падает и распадается, так и не вызвав цепной реакции.

И что в итоге? Стремясь ответить мгновенно, мы рискуем ответить пусто. Неужели такова цена скорости – секундный отклик вместо тёплого «я с тобой»? Как можно заменить объятие крошечным цифровым «пиком»? Смеющийся смайлик не слышит твоих рыданий. Яркая рожица на экране бесплотна, ей чужд весь спектр человеческих чувств – ни горького запаха слёз, ни шершавой боли утраты она не передаст.

Есть в этом обилии «поддельных» реакций тонкая печаль. Печаль в том, что мы перестаём различать искреннее сочувствие и автоматический лайк. Порой кажется, будто симулякр эмпатии вытесняет саму идею общения: вместо живого «я рядом» остаётся только «:)». Неужели нам и правда всё чаще проще нажать кнопку – и тут же убежать дальше?

Вспомните, как иногда одержимо мы проверяем количество лайков под своими постами. Мерилом близости стало число сердечек и смешливых рожиц. Но разве лайк – это объятие? Даже Анна Каренина, пожалуй, ужаснулась бы такой дешевизне чувств. Она писала возлюбленному длинные письма, а представьте: в ответ приходит лишь одна улыбающаяся мордочка. Разве способен смайлик передать жар страсти или холод молчаливого прощания? Или представим другую сцену: герой Борхеса, одинокий библиотекарь, три ночи напролёт выводит пером вязь строк, а в ответ на странице – крошечный смайлик из цифровых символов. Что бы сказал герой Маркеса, узнав, что его душераздирающий крик в цифровом эфире отозвался лишь липким молчанием пиксельной рожицы? Да, примеры гиперболичны, но они отражают иронию времени: когда-то великое слово могло стоить жизни, а сегодня ценность чувства свелась к одному клику.

Мы расплачиваемся за мгновенность – тишиной. Каждый безмолвный смайлик становится платежом по счету растущей технической близорукости в отношениях. И цена эта выше, чем кажется: чуть-чуть тепла и капля внимания «отключаются» в погоне за скоростью. Впрочем, дело не в конкретном человеке – это сигнал о том, как устроены сами социальные сети и мессенджеры. Механика платформ поощряет быстрые отклики и готовые значки вместо живых слов. В таких условиях даже самый близкий человек оказывается одновременно и близким, и далёким: слова вроде бы звучат, да только их будто никто не слышит.

Неужели мы действительно готовы говорить с друзьями через стекло экранов и довольствоваться абстрактными иконками вместо живого тепла? Этот тихий вопрос завис в воздухе – точно тот самый одинокий смайлик на экране.

Представьте другой вечер, сонный. Вы один на один с дрожащим экраном телефона, в полумраке комнаты лишь теплится ночник на тумбочке. На экране – новое сообщение от друга, очень личное и печальное: обрывочные признания, дрожащие буквы или плачущие эмодзи. У вас сжимается сердце: хочется обнять человека или хотя бы выслушать… А вместо этого – лёгкий взмах пальца вверх, легкомысленный лайк. Всё происходит мгновенно – и будто никакой боли. Ощущение такое, словно по пальцу утёк холод стекла, вместо того чтобы разлиться теплом настоящего сопереживания. Ведь что мы творим? Мы заворачиваем грустный рассказ в сухой щелчок, превращаем живое «я с тобой» в короткий цифровой звук – «клик».

Культура «однокнопочных» реакций возникла не случайно – она отвечает ритму нашего времени. Как заметил один аналитик, такие реакции стали популярны благодаря своей простоте и мгновенности: минимальные умственные усилия при максимальном мгновенном отклике. Кнопка «лайк» или смайлик – это дешёвый укол успеха, понятный сигнал для алгоритмов: контент заинтересовал аудиторию. Подсознательно мы чувствуем: чем проще нажать, тем выше вовлечённость, тем дольше удержится внимание. Недаром говорят: «избыток информации рождает дефицит внимания». Вот почему каждая платформа усердно упрощает наши ответы: пару кликов – и ты уже в игре.

В экономике внимания на первый план выходит количество мгновенных реакций. Говорят, что в наш век один клик звучит громче слов. Ленты социальных сетей съедают длинные тексты – вместо них всюду мелькают птички-эмодзи, смайлы и сердечки. Короткая форма правит бал: ужми мысль до пары символов, и автоматика сработает лучше. Мы быстро привыкли: ведь каждая такая «реакция» буквально отключает необходимость отвечать вдумчиво. Один лайк – и в мозгу уже вспыхнул победный сигнал. Быстро и удобно.

А платформы, как ловкие кукловоды, сами подталкивают нас к этому. «Социальные сети, – поясняет один эксперт, – проектируются так, чтобы снизить когнитивную нагрузку и побудить нас действовать автоматически, без особых раздумий». Каждый яркий значок, каждая готовая реакция – маленький дофаминовый допинг, хитрость дизайна. Нам всё труднее замедлиться и вслушаться по-настоящему. Шаг за шагом мы разучиваемся останавливать бег мыслей, делать паузу, задавать вопросы. А чтобы слушать другого, нужны время и внимание – два ресурса, которых в новом режиме явно не хватает.

А так ли уж безобидны эти «кнопочные» ответы? Психологи бьют тревогу: чем больше человек сидит в соцсетях, тем ниже уровень его эмпатии. В одном исследовании заметили, что люди, чаще других заходившие в соцсети, оказались куда менее склонны сопереживать. Наша способность чувствовать другого начинает атрофироваться. Парадокс: вокруг нас множество людей и сообщений, а сердца всё равно разъединены. Как метко заметил антрополог Гаутам Сапру, онлайн-лайк сегодня уже не значит «я рад за тебя» или «я грущу вместе с тобой» – он всего лишь означает «я это заметил». Лайк больше не несёт эмоции – он только подтверждает, что взгляд скользнул по экрану.

Так возникает и цифровая немота. Без слов, интонаций, без взгляда и прикосновения, разговоры, перескакивающие на одни эмодзи, получаются совсем неглубокими. Как точно сказано в одном эссе: без тона, без прикосновения, без взгляда глаза-в-глаза онлайн-беседы лишены глубины. Отсутствие этих человеческих сигналов притупляет нашу способность по-настоящему сопереживать. Когда вы просто жмёте сердечко, мозг действует на автомате: «услышал – ответил». А вот смысл сказанного – выпадает из разговора и тихо тонет в пустоте.

Мы становимся похожи на актёров, которые сами себе опускают занавес: присутствуем, нажимаем положенные кнопки – и сразу гаснем. «Символическая реакция – сердечко или двойной тап – никогда не заменит тепла объятия», – пишет автор того же эссе. С каждым таким щелчком пальцев мы теряем свои «модули сочувствия», попадаем в плен коротких эмоций. Более того, учёные подтверждают: даже десять минут в соцсетях могут вызвать в мозгу выброс окситоцина – тех самых «химических объятий». Дофамин и окситоцин дарят иллюзию близости и доверия, но вскоре этой подпитки требуется больше. Лайки насыщают лишь на время; если уж подсесть на них, в итоге чувствуешь себя только более опустошённым.

Часто винят во всём этом технологии. Вспоминают Маршалла Маклюэна или ту же Шерри Тёркл, которая напоминает: мы созданы говорить, а не просто подключаться. В одном её эксперименте: стоило детям провести пять дней в лагере без гаджетов – они снова научились распознавать эмоции на лицах друг друга. Наша чуткость словно мышца: отключи экран на пару дней, и она окрепнет заново. «Мы запрограммированы общаться», – заключает Тёркл.

И всё же многие уверены, что эмодзи – это своего рода мост между людьми. Один маркетолог даже писал, что благодаря смайлам онлайн-общение становится выразительным, «очеловеченным», сближает нас. Оптимистично: мол, оживляем переписку весёлыми героями Unicode. Но правда и в обратном: порой это мнимое оживление. Легко поставить лайк, комментируя чужую беду, и совсем не почувствовать, скатилась ли по ту сторону экрана чья-то слеза или проскользнула улыбка.

Кстати, даже правила сетевого этикета отмечают нюансы. Опросы показывают: 78% пользователей воспринимают лайк как позитивный знак, поэтому «лайкать» чужое горе считается бестактным. Онлайн-эксперт Ольга Лукинова говорит прямо: под некрологом лайку не место. Вместо бездумной кнопки она советует написать соболезнование словами. То есть даже цифровой мир признаёт: иногда важно остановиться и не просто кликнуть, а сказать человеческое «мне жаль».