- -

- 100%

- +

- “Al regreso de esta visita, Ahrengren mencionó a un sueco que había pasado treinta años en Chile, estaba casado y tenía hijos adultos. Se llamaba Pedro Yarg, que los chilenos por la dificultad de pronunciar dos consonantes juntas al fin de una sílaba, han cambiado en Bari o Vari. Nació en Estocolmo, de padres cultos, de familia de Akerfeldt. Abandonó Estocolmo como grumete de un barco sueco, a la edad de 14 o 16 años. El barco naufragó. Después Akerfeldt se enroló en un barco inglés o norteamericano, que encalló en la costa de Chile. Allá recibió protección de un hacendado español. Como en Estocolmo había aprendido matemáticas, conocimientos que entonces eran muy raros en estas colonias, le fue fácil encontrar ocupación como vendedor de una tienda. Era industrioso y honorable, ganó gradualmente la confianza y el favor de su patrón, y al propio tiempo puso su propia tienda en el pueblo de San Felipe. Con los años ganó aún más dinero, obtuvo la nacionalización, se casó y llegó a ser alcalde. Ahora es un ciudadano opulento de San Felipe...”

- “Otro sueco que conocí en Santiago en enero de 1827 se llamaba Edelhjerta, y sirvió como teniente durante la última campaña noruega. Había también un sueco de Carlscrona, llamado Möller, contador de la firma Alitchell Y Ashton, de Valparaíso, que enfermó de gota. Se le contrajeron los brazos y rodillas, y la muerte puso fin al sufrimiento, después de agotar los medios para recuperar la salud. Había estado en las termas de Cauquenes; pero, según dicen, no pudo acostumbrarse a una dieta estricta. En Valparaíso vive otro sueco, de nombre Pedro Eliseo, también de Carlscrona; su apellido original es Peter Elis. Grumete y marino en barcos de varias naciones, finalmente se había establecido en Valparaíso, como vidriero. Después obtuvo el premio de piloto y capitán de puerto. Era casado, tenía una propiedad, y buena salud. Hay además en Chile varios artesanos suecos, casi todos ellos acomodados.”

- “En Europa se oye exclamar frecuentemente: ¡Qué infelices son estos Estados sudamericanos! ¡Parece que nunca terminarán sus guerras civiles! La seguridad pública es desconocida. La inmoralidad predomina, y los habitantes no tienen ideas de religión ni modales. ¿Qué habrán ganado con su llamada libertad? Estas y varias otras preguntas se oyen en todas partes de Europa. Hasta las he oído expresadas por los ingleses, siempre tan flemáticos."

Pero en general las quejas sobre la infortunada posición de estos Estados tienen su origen en la arrogancia de los europeos. Muchos creen ser más prudentes que otros, y callan o desacreditan a los demás.

- “Chile, lo mismo que todos los otros Estados sudamericanos, está en vías de formación; el proceso durará algún tiempo. Para explicar esto, hay que tomar en cuenta los diferentes factores que han intervenido en la conquista de la libertad. Los norteamericanos tuvieron su origen en un pueblo libre, ilustrado e industrioso, y después la ocasión de adquirir los adelantos de la cultura, las artes y las ciencias. Poseían ya la libertad de conciencia y de pensamiento. Al contrario, las colonias sudamericanas en su origen han sido pueblos sujetos por el fanatismo a un régimen medieval en sus ideas, lo que ha demorado su adaptación al espíritu moderno.”

- “Varios Estados europeos han reconocido ya la independencia de Chile y de las otras Repúblicas, y veo con satisfacción que el Gobierno español al fin se está inclinando a ello”.

Extractos del libro

"Desde la Tierra del Fuego"

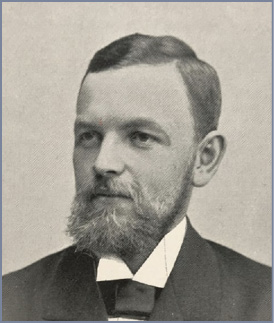

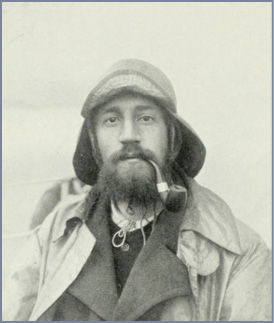

Por Otto Nordenskjöld

(1869 - 1928) fue un geólogo, geógrafo y explorador polar sueco. Encabezó expediciones a la Patagonia, Tierra del Fuego y Magallanes. Desde 1901 hasta 1903 dirigió la expedición polar sueca a la Antártica. Existe un histórico intercambio científico entre Suecia y Chile basado en las expediciones de Nordenskjöld.

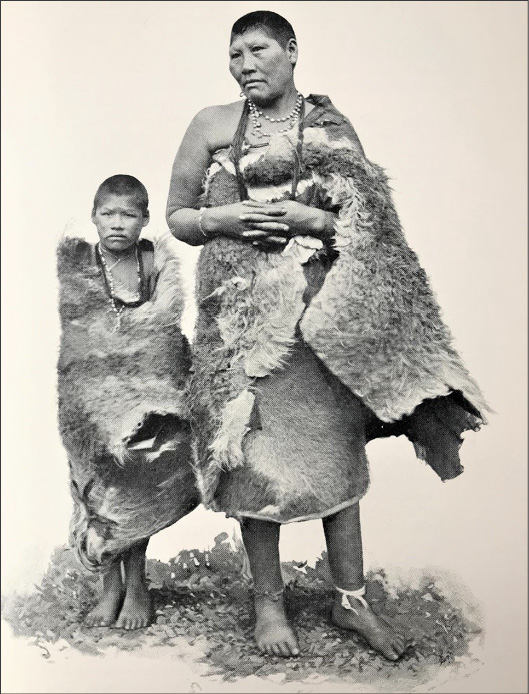

Capítulo 6: Los Onas

“Nunca tuve la oportunidad de ver a los Onas en estado completamente libre en sus hogares en la pampa. Esto es muy difícil, ya que siempre están en alerta, y si ven a un grupo de jinetes a la distancia, inmediatamente ponen a cubierto a las mujeres y los niños, que con los artículos más preciados pueden escapar a un lugar más protegido, mientras algunos hombres se quedan espiando a los que vienen llegando, y si los reconocen como personas de confianza, se comunican con ellos”.

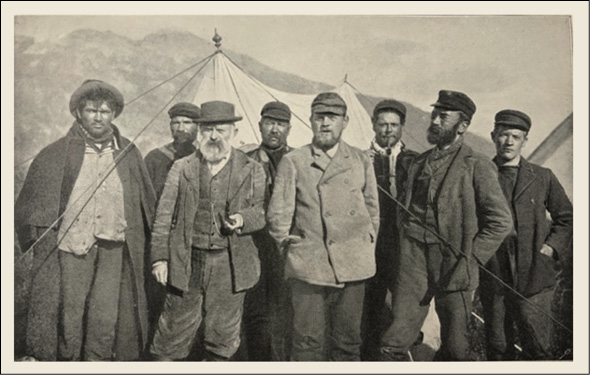

La expedición sueca que sale en 1901 de Gotemburgo, rumbo a la Antártica

La descripción de los Onas de Otto (Él está muy fascinado por su habilidades, inteligencia y estatura física):

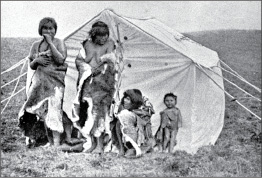

“No queda duda, que se puede viajar por toda la faz de la tierra, de polo a polo y de un continente a otro, sin encontrar a una tribu con una vida tan dura y tan carente de todos los placeres y comodidades, como los Onas de la Tierra del Fuego. La descripción de sus condiciones de vida así lo confirman. Obligados siempre a trasladarse de un lugar a otro de manera nómade, cargando sus propios utensilios de subsistencia, debieron abstenerse de la idea de tener más de lo necesario. Y ya que no existe ningún material de construcción en la estepa, sus hogares deben ser de lo más simples. Varias veces he visto campamentos indios abandonados, algunos desocupados tan rápidamente que han dejado atrás incluso los artículos del hogar más importantes. Seis a ocho ramas delgadas de dos metros de largo, enterradas como estacas en el suelo, inclinadas ligeramente hacia el interior, y en caso de ser posible, ubicadas cerca de un par de arbustos que ofrecen un poco de protección del viento a quien se acuesta. Sobre estas, otros ramajes y palos, y según la disponibilidad, unas tres a cuatro pieles de guanaco a barlovento, y eso es todo lo que tienen para protegerse en un clima que a menudo presenta frío, incluso en el verano, y donde las temperaturas en el invierno se mantienen durante semanas bajo cero, llegando incluso a -15° C. En este sentido están mejor los indios de los canales, que tienen unas chozas armadas, relativamente fijas, en sus paraderos preferidos, y además pueden transportar más elementos en sus canoas, algo que también hacen los patagones con sus caballos.

Sin embargo, resulta aún más complicado explicar lo deficiente de su vestimenta. En este aspecto, los Onas se parecen a las tribus vecinas, pero hay que tomar en cuenta que su territorio es el más frío de todos. Las únicas prendas confeccionadas son una especie de zapatos bajos, de piel de guanaco con el pelo hacia adentro, que además son usados sólo ocasionalmente en el invierno entre las ancianas de las tribus que viven en la zona de bosques.

Campamento Selknam. Foto de Otto Nordenskjöld de la colección del Museo Universal de Gotemburgo

De lo contrario, toda la protección consiste en una manta, grande o chica, dependiendo de los recursos y las oportunidades, normalmente hecha de piel de guanaco, pero también, de vez en cuando, de piel de zorro. Las piernas siempre están desnudas. Cuando caminan, se abrigan con esta capa, que queda sujetada por una cuerda o por un brazo doblado sobre el pecho, y cuando se sientan junto al fuego, suelen dejarla caer a la cadera. Los niños, al menos los chicos, suelen estar completamente desnudos, incluso cuando la nieve se acumula alrededor. No usan sombrero, pero el cabello grueso que les cae en mechones largos, se mantiene ordenado con una cuerda atada alrededor de la cabeza. Solamente durante sus peleas, y posiblemente en otras ocasiones solemnes, llevan un parche triangular alrededor de la frente, hecho de la suave piel de la cabeza del guanaco juvenil.

Los adornos que llevan son ligeramente más variados, aunque de lo más primitivos. Al menos las mujeres, llevan siempre collares y pulseras hechos con huesos finos de aves, enhebrados con tendones de guanaco. De vez en cuanto se ven una especie de semillas negras en vez de huesos y a veces usan plumas y conchas. Apenas existe una variedad de colores, no obstante, si pudiesen encontrar algunos adornos más civilizados, como perlas de vidrio, tela multicolor o algo similar, estarían contentas, y por esas cosas se podría intercambiar lo que sea con ellas. Una costumbre peculiar que puede considerarse como un ornamento en las mujeres, es el uso de hilo de tendones ajustados alrededor del tobillo; esta es una regla invariable que deja distinguir las mujeres de los hombres.

Sus utensilios domésticos también son del tipo muy simple. No poseen recipientes de greda, pero sí ocupan canastos que confeccionan trenzando pasto, y para los líquidos usan bolsas de cuero. Al igual que las tribus de alrededor, para hacer fuego manejan un método ingenioso en el que utilizan pedernal, yesca y un trozo de azufre, siendo esto último su pertenencia más valorada, la que aprenden a obtener de los ríos que bajan de las montañas. Por lo demás, casi no poseen efectos personales aparte de sus armas. Estas se componen de arco y flecha de un tipo bastante primitivo, ya que la naturaleza pobre tal vez no les permite tener de mejor calidad. Las flechas tienen unos dos pies de largo, las que tenían antes siempre puntas de piedra, pero hoy en día como el vidrio de los barcos de paso y de los colonos se ha vuelto común, generalmente han sido reemplazadas por puntas de vidrio. Los Onas saben manipular de una manera extremadamente hábil un palo o una astilla puntiaguda de hueso de guanaco, para darle a un pedazo de vidrio amorfo la forma más delicadamente elegante. Para pescar hacen redes con tendones de guanaco y para cazar aves fabrican una especie de trampa con huesos de ballena”.

Foto del libro “Från Eldslandet” de Otto Nordenskjöld del Museo de Cultura Universal de Gotemburgo.

Terminando el capítulo 6, Otto resume:

“Así es este pueblo: de cuerpo sano, una raza rebosante de salud, un pueblo acostumbrado a los mayores obstáculos, esfuerzos, peligros y dificultades, pero que, en contacto directo con los hombres de cultura, no pueden resistir la lucha por subsistir, ni siquiera por una sola generación. Aman a su familia y a su tierra natal; son valientes y sacrificados, pero también son crueles y vengativos; aún en el peor momento de angustia, mantienen su alegría y su buen humor. Nadie les puede culpar de que odien a los hombres blancos, ya que ellos los han privado de sus tierras, los han asesinado a tiros - muchas veces a pesar de acercarse sin las más mínimas malas intenciones -, los han explotado como esclavos, los hacen trabajar sin paga y sin esperanzas de obtener su libertad, y más encima, sometidos a todo tipo de tratos duros.

Sin lugar a duda hay muchas personas a los que les importan los indios. A muchos de los niños indígenas, por ejemplo, los cuidan bastante bien y podrían convertirse en buenos ciudadanos. Pero la mayoría de los que tienen compasión por los Onas se encuentran en el centro de la disputa y no pueden, no se atreven, a mostrar sus sentimientos en estos tiempos turbulentos. Por mi parte, creo que lo mejor sería que los misioneros los ampararan en la medida de lo posible. Pese a todas las fallas en su sistema de educación, ellos son, en las condiciones actuales, los únicos amigos y protectores de los indios, pues ya no se puede pensar en obtener una porción de tierra a su nombre en la que puedan vivir libremente. He considerado mi deber, mientras estuve en América del Sur, enfatizar la conveniencia en discursos y por escrito, al presidente y el gobierno de la República; a los misioneros, estancieros y gobernadores; a los periódicos y revistas, que los misioneros tengan la mayor libertad en su trabajo, y al mismo tiempo también la ayuda del estado y su control. Entre todas las propuestas viables que han sido expuestas para la solución del asunto indígena, esta es probablemente la mejor, y sólo puedo esperar que el nuevo gobierno de Chile continúe por tal camino”.

A la Isla Juan Fernández

y el fin del mundo

Por Carl Johan Skottsberg

Botánico, artista y explorador sueco (1880-1963) con varias expediciones de investigación, entre otras a Tierra del Fuego y a la Isla Juan Fernández (1907-1909) y a Juan Fernández y Rapa Nui en 1916. Miembro de la Academia Real Sueca de Ciencias. Se cree que fue el último en ver el árbol Santalum Fernandezianum vivo cuando visitó las Islas Juan Fernández en 1908.

Extractos del libro

“Las Islas de Juan Fernández se encuentran al Este y algo al Sur de Valparaíso. Lo más cercano, y que se corresponde con su nombre, son las islas Más a Tierra y que normalmente no se las vincula a las islas de Juan Fernández -aunque debiera serlo- y que se encuentran a 360 millas náuticas del continente; es decir, a la misma distancia que hay entre las Islas Faroe y Bergen. Su largo es de 22 km y su ancho máximo es de 6.5 km. Más al sureste del cabo está la isla Santa Clara. 92 millas náuticas más hacia el Este de las islas Más a Tierra se encuentran las islas Más Afuera. Más a Tierra es montañosa y su largo no es más que la franja costera en torno a la bahía Cumberland en donde haríamos nuestra entrada”...

“Permítasenos echar una mirada al entorno. La barraca, donde vivimos, en un horrible armatoste, pero que alberga un conjunto de pequeñas casas que se extienden hasta las laderas y se mezclan con la vegetación. La mayoría de la gente se junta en un par de calles cercanas al fuerte. Desconocidos árboles, álamos y eucaliptus, pinos y cipreses, dan sombra a los jardines en donde existen árboles de duraznos, higueras y hermosas flores. En una pequeña loma, que el agua misteriosamente ha dejado incólume, se ve una todapoderosa capilla. Ahí vive el pastor, un viejo portugués. Hacía tiempo que vivía en esta isla de ensueño cuando le vino una nostalgia por su tierra natal. Pero un buen día volvió, limpió las abigarradas imágenes que las mujeres de los pescadores respetaban mucho, y el alma volvió a la isla”…

“Permítasenos, también, echar una mirada a las casas de la colonia. Las casas de la gente pobre no las encuentren, tal vez, tan atrayentes como las casas rojas suecas con sus blancas esquinas. ¡Pero tampoco hay tal belleza en las casas suecas! Flores y plantas dan un descuidado resplandor; niños que juegan entre arbustos; perros, gallinas y chanchos haciéndose espacio en el empedrado. ¿Empedrado? Sí, alguna vez estuvo aquí la ciudad de San Juan Bautista y entre la arboleda de higueras y de arbustos de palqui se esconden fragmentos de muros de piedra y adobe”…

“En torno a la colonia y bien adentro en el valle, con las pendientes lamentablemente desnudas y sólo quebradas, permanecen uno que otro helechos de los tiempos lluviosos. En el tramo final del verano hay mucha vida en las laderas. En ellas hay arbustos llenos de bayas moradas. Es la temporada de las murtillas, un equivalente a nuestro lingonberry de Småland. La murtilla es proveniente del sur de Chile que se adapta muy bien aquí, al igual que otras malezas. Son muy sabrosas y mi esposa hizo mermelada de ellas para provecho nuestro”…

“Encuentro bastante natural que nuestra primera expedición sea Portezuelo. En realidad no es la primera vez que alguien que haya estado ahí no haya entregado sus impresiones. Y quien haya estado ahí no podrá sino que reconocer, de una manera rutinaria, que es el mejor lugar de Robinson. Ningún otro lugar puede competir con este para, de una manera cómoda y amplia, poder admirar y conocer la admirable vegetación. Es un lugar muy especial. En una veintena de veces he estado allí y siempre me ha sido muy difícil salir de él. Hasta mi muerte estaré echándolo de menos.”…

“¿El primer bosque? ¿Es éste el bosque alabado tanto por Juan Fernández, por Anson, por Serkilt y otros? No, éste es un bosque no muy planificado, generado por las personas. No hay senderos, de difícil acceso y muy tupido por millones de raíces y ramas. Está el invasor, el maqui, que proviene del sur de Chile. Bajo su corona existe sólo oscuridad”.

A la Isla Juan Fernández

y el fin del mundo

El Premio Nobel de

Gabriela Mistal

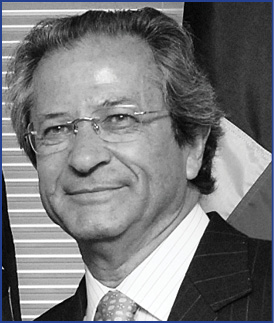

Por José Goñi Carrasco

Ex embajador de Chile en Suecia en dos períodos (1997-2000 y 2014-2018), en Italia, México y EE.UU; ex ministro de Defensa Nacional. Economista y escritor.

Entre los hitos en la relación bilateral entre Suecia y Chile, la premiación de Gabriela Mistral y Pablo Neruda son, sin duda, momentos culminantes. Sin embargo, ambas circunstancias no han sido debidamente investigadas y se conoce poco de lo que ocurrió en aquellos años en la Academia Sueca y en relación al proceso de otorgamiento de los respectivos Premios Nobel.

Cuando el 15 de noviembre de 1945 Gabriela Mistral se enteró por medio de un programa de noticias en una radio brasileña que se le había otorgado el Premio Nobel de Literatura, la poeta chilena había estado entre los postulantes más atractivos para los miembros del Comité Nobel desde 1940. La propuesta con su nombre fue enviada por los directivos de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, Yolando Pino, secretario, y Luis Galdames, decano, fechada el 14 noviembre 1939. El Presidente Pedro Aguirre Cerda había recibido una carta de la escritora ecuatoriana Adelaida Velasco Galdós en el mes de agosto con la idea y se había entusiasmado de inmediato, poniendo los recursos del gobierno a disposición de esta candidatura. De esa manera se financiaron traducciones de sus poemas al francés, con el fin de ayudar a darla a conocer. Lamentablemente esta edición recién pudo ser publicada una vez terminado el conflicto mundial.

En Suecia, por su parte, el ministro de la Legación chilena ante el Reino de Suecia, Carlos Errázuriz, fue el encargado de comenzar un delicado y fino trabajo de difundir la obra de la poeta nacional en los círculos cercanos al Comité Nobel, el órgano más importante en el proceso de selección y decisión del premio.

Cuando el nombre de Gabriela Mistral llegó a la Academia Sueca, nuestra poeta era muy desconocida en los círculos literarios locales. A pesar de ello, su candidatura llamó de inmediato la atención de los académicos y algunos solicitaron opiniones de expertos y conocedores de la literatura “hispánica”. Karl August Hagberg, quien entonces era funcionario del Instituto Nobel, elaboró dos informes con traducciones de varios poemas y con opiniones de especialistas americanos en la poesía mistraliana. Paralelamente, otro poeta, Hjalmar Gullberg, tomó la iniciativa de traducir sus versos y los publicó en la revista literaria más importante de Suecia: Bonniers Litterära Magazin. El impacto de estos trabajos fue inmediato y Mistral logró el apoyo de varios académicos, entre los cuales se destacó desde ese primer año de candidatura Hjalmar Hammarskjöld, ex primer ministro conservador entre 1914-1917, quien era, además, Presidente de la Fundación Nobel.

La segunda guerra mundial había comenzado en septiembre de 1939 con la invasión de Polonia y de Lituania por los alemanes y una parte de Polonia, Letonia y Estonia por la Unión Soviética, como resultado del Pacto de no Agresión Ribbentrop- Molotov. Dado ese escenario bélico, el rey Gustavo V dictó un decreto por el cual se suspendía la entrega de los Premios Nobel, suspensión que se mantuvo prácticamente durante toda la guerra, con algunas excepciones.

El Comité Nobel siguió trabajando durante todos esos años, como si la suspensión no existiera: se reunían regularmente, elaboraban la lista de candidatos a comienzo de año; hacían la lista corta de 5 candidatos y procedían incluso a manifestar preferencias por alguno en particular, aunque no tomaran decisiones ni se asignaran premios. En las actas de 1940, se registra que el “Comité ha manifestado de manera unánime su simpatía por la candidatura de Gabriela Mistral”.

Esto ocurrió hasta 1943, ya que en 1944 la Academia Sueca decidió asignar el premio Nobel de Literatura al escritor danés Johannes V. Jensen, como una evidente manifestación de apoyo al pueblo de Dinamarca que había sido una víctima muy directa de la guerra. Sin embargo, el Premio no se entregaría sino hasta que se pudiera celebrar las ceremonias tradicionales al término del conflicto.

En 1945 se hizo nuevamente el habitual trabajo de selección de los candidatos. Gabriela Mistral fue propuesta esta vez por la escritora Elin Wägner, quien había sido incorporada como miembro de la Academia Sueca el año anterior.

Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel de manos del Rey Gustavo V. Foto: Biblioteca Nacional

Después de diversas reuniones de discusión, el Comité Nobel elaboró la lista corta para ese año, la que contenía nombres como Paul Valéry, Georges Duhamel, Thomas S. Eliot y Gabriela Mistral. El Comité Nobel se concentró en dos nombres: Valéry y Mistral. En el verano europeo de ese año falleció el poeta francés. Finalmente, el Comité se reunió el 6 de septiembre de 1945 y se discutió si se podría entregar el premio de manera póstuma, lo cual fue rechazado. Procediéndose a la votación, entregó tres votos para Mistral y dos para Valéry.

Gabriela Mistral y el mundo solo vinieron a enterarse de esta decisión más de 2 meses más tarde, cuando la Academia Sueca ratificó la propuesta del Comité Nobel.

La “Reina de la poesía latinoamericana” recibió de manos del Rey Gustavo V el Premio Nobel de Literatura el 10 de diciembre de 1945, como primer latinoamericano en todas las disciplinas, en la historia del Premio.

Gabriela Mistral con otros galardonados en 1945:

Foto: Biblioteca Nacional

Desde el Konserthuset de Estocolmo, Gabriela Mistral, la maestra del campo chileno, se encaminó entonces hacia la eternidad.

Los últimos cincuenta años de

relaciones entre Suecia y Chile

Por Fernando Camacho Padilla

Doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Pontificia Universidad Católica de Chile en convenio de cotutela. Anteriormente, en Suecia, fue profesor en las universidades de Estocolmo, Uppsala, Södertörn y Dalarna.

En pleno contexto global de movilización social por la defensa de la soberanía de los pueblos, como ocurría a favor de Vietnam y del África Subsahariana, la campaña de Salvador Allende de 1970 fue seguida con gran atención por los sectores progresistas de Occidente, quienes veían en su figura la posibilidad de hacer la revolución por la vía democrática. Suecia, en ese momento con Olof Palme en el cargo de primer ministro, y con una juventud fuertemente comprometida en la solidaridad internacional, miraba al gobierno de la Unidad Popular con esperanza. Por este motivo, delegaciones políticas, principalmente del Partido Socialdemócrata, llegaron a Chile con el fin de fortalecer los lazos y firmar acuerdos de cooperación que permitieran a Allende avanzar con su programa de reformas. Olof Palme había estado en Chile en el año 1969 en calidad de ministro de Educación con motivo de la inauguración del observatorio La Silla, viaje en el que se encontró con Pablo Neruda en su casa de Isla Negra. Durante el gobierno de la Unidad Popular no tuvo la posibilidad de regresar, pero varias de las personas más cercanas a él, como Pierre Schori o Sten Andersson, viajaron a Santiago. Por primera vez, la prensa cercana a la Unidad Popular, como El Siglo o Clarín, presentó a la amistad sueca como incondicional y ejemplar.