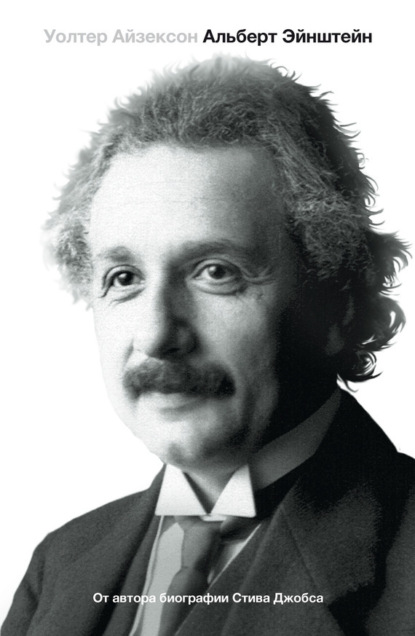

Альберт Эйнштейн

Ранние годы и формирование личности

Альберт Эйнштейн родился в 1879 году в Ульме, Германия, в семье небогатого еврейского предпринимателя. С детства проявлял независимый характер и любознательность, хотя традиционная школьная система угнетала его своей жёсткой дисциплиной. Конфликт с авторитарными преподавателями привёл к тому, что юный Альберт покинул гимназию в Мюнхене, не окончив обучения. Его семья переехала в Италию, где он продолжил самообразование, увлекаясь философией и естественными науками. Попытка поступить в Цюрихский политехникум с первого раза провалилась из-за провала на экзаменах по гуманитарным дисциплинам, но год спустя упорство и математический талант позволили ему стать студентом.

Период учёбы и первые прорывы

В Цюрихе Эйнштейн познакомился с Милевой Марич — одарённой сербской студенткой, которая стала его женой и интеллектуальным соратником. Их отношения, полные страсти к науке и совместных дискуссий, позже омрачились разногласиями и отчуждением. После окончания вуза Эйнштейн долго не мог найти академическую должность из-за репутации «неудобного» мыслителя, вынужденно устроившись экспертом в патентное бюро Берна. Именно там, в перерывах между рутинной работой, он разработал идеи, перевернувшие физику: теорию относительности, квантовую природу света и объяснение броуновского движения.

Год чудес и научная революция

1905 год вошёл в историю как «год чудес» — Эйнштейн опубликовал четыре статьи, каждая из которых стала прорывом. Особое значение имела специальная теория относительности, поставившая под сомнение ньютоновские представления о времени и пространстве. Концепция E=mc² заложила основы понимания ядерной энергии. Однако признание пришло не сразу: консервативное научное сообщество скептически восприняло смелые гипотезы. Лишь после экспериментальных подтверждений и поддержки Макса Планка идеи Эйнштейна начали завоёвывать умы.

Академическая карьера и мировая известность

Переезд в Прагу, затем возвращение в Цюрих и наконец назначение директором Института кайзера Вильгельма в Берлине ознаменовали рост авторитета учёного. В 1915 году он завершил общую теорию относительности, предсказав искривление пространства-времени под действием массы. Наблюдения во время солнечного затмения 1919 года подтвердили отклонение света звёзд, сделав Эйнштейна мировой знаменитостью. Нобелевскую премию 1922 года ему присудили с осторожной формулировкой — «за заслуги в теоретической физике», избегая прямого упоминания относительности из-за споров в комитете.

Личные драмы и общественная позиция

Успехи в науке контрастировали с трудностями в личной жизни. Отношения с Милевой окончательно распались: Эйнштейн настоял на унизительных условиях развода, пообещав передать будущую Нобелевскую премию в обмен на согласие жены. Его второй брак с кузиной Эльзой носил скорее характер прагматичного союза, дававшего учёному бытовую стабильность. Параллельно он активно выступал за пацифизм и межнациональное взаимопонимание, поддерживая сионизм, но отвергая идею национального государства, что вызывало неоднозначную реакцию в еврейской среде.

Эмиграция и моральные дилеммы

Приход нацистов к власти заставил Эйнштейна, находившегося за границей, отказаться от возвращения в Германию. Лишённый гражданства и объявленный «врагом режима», он обосновался в США, получив позицию в Принстонском институте перспективных исследований. Здесь учёный сосредоточился на поисках единой теории поля, так и не завершённых. В 1939 году, осознавая угрозу создания атомной бомбы в Германии, он подписал письмо Рузвельту, инициировавшее Манхэттенский проект. Позже глубоко сожалел о своей роли, став активным сторонником ядерного разоружения.

Наследие и противоречия

Эйнштейн до конца дней сохранял скептицизм в отношении квантовой механики, отвергая принцип неопределённости знаменитой фразой «Бог не играет в кости». Его попытки примирить гравитацию с электромагнетизмом остались незавершёнными, но стимулировали развитие теоретической физики. Умерший в 1955 году, он стал символом гения, чьи работы изменили не только науку, но и философское понимание реальности. Его публичные выступления о правах человека, образовании и ответственности учёных перед обществом остаются актуальными, а личность — сочетание бунтарства, гуманизма и сложных моральных выборов — продолжает вызывать споры и восхищение.