- -

- 100%

- +

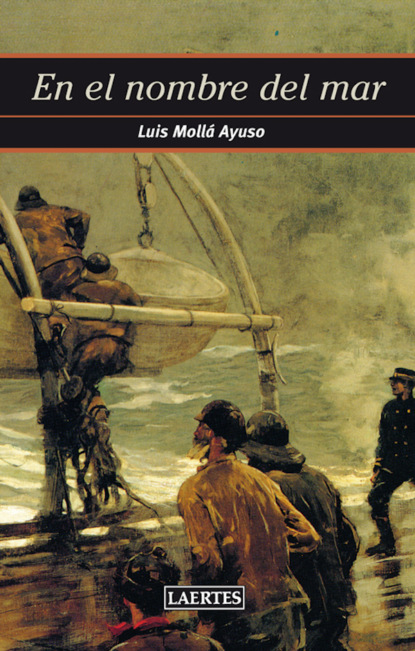

El Reina Regente era el resultado de un concurso público para la construcción de un buque capaz de unir la metrópoli con las colonias sin necesidad de carbonear. En los últimos años el peso específico de España en el concierto internacional se había visto muy reducido y los buques ya no contaban con apostaderos de garantía, de ahí la necesidad de cubrir las doce mil millas que separaban la nación de las islas Filipinas, la más alejada de las posesiones en ultramar, en un viaje sin escalas. El proyecto se adjudicó finalmente a una firma escocesa de Glasgow que ya había comenzado a trabajar sobre planos cuando llegó la orden de Madrid de sustituir los cuatro cañones de 204 milímetros repartidos, dos y dos, a proa y popa, por otros tantos de 240, lo que significaba un desplazamiento añadido de veintiuna toneladas por cañón que, a efectos prácticos y una vez entrara el buque en servicio, habrían de amortizarse escatimando la carga de combustible y renunciando, en definitiva, a la autonomía deseada, objetivo principal y razón de ser del buque.

Sanz chascó la lengua y agitó la cabeza. El viento arreciaba levantando en la mar los primeros borreguitos. Desde su asiento en el puente de gobierno los veía venir por la amura a quebrarse en la proa, sometiendo al barco a un incómodo cabeceo del que se recuperaba demasiado despacio. Nunca hubo un razonamiento lo suficientemente robusto que justificara ese cambio en la artillería que tanto daño y sacrificio imponía al buque. Decían que el proyecto estaba avalado por el mismísimo González Hontoria y a la contundencia de tal argumento se imponía cualquier razonamiento contrario.

Sea como fuere, y a pesar de que una real orden disponía un cambio de artillería que no tardaría a llevarse a efecto en las atarazanas de Cartagena, el Reina Regente seguía navegando con unos cañones que no eran los suyos y aquellas olas que aumentaban en fuerza y altura con el paso de las horas comenzaban a convertir el asunto en un inconveniente grave. Sanz de Andino se llevó el catalejo a la cara buscando la costa africana, pero el horizonte estaba muy tomado y no fue capaz de distinguirla. Llevaban cinco horas navegando a ocho nudos y la costa debía estar a unas quince millas. Desde luego el barco podía dar una velocidad mucho mayor, pero había ordenado embarcar el mineral justo para un tránsito de ida sereno y un regreso rápido. No obstante, ordenó unas paladas de carbón. Quería aumentar la presión y llegar cuanto antes. El viaje comenzaba a hacérsele pesado.

La voz del serviola le rescató de sus pensamientos. Por la proa comenzaba a adivinarse el contorno de una cordillera, Sanz alzó su catalejo y contempló los bordes de unas colinas recortadas sobre un terreno apenas visible, a pesar de que a esa hora el sol aún debía encontrarse un par de puños por encima del horizonte. Media hora después, a unas seis millas de distancia comenzó a vislumbrar las formas de los edificios más conspicuos del muelle. La línea horizontal estaba muy tomada y no era capaz de distinguir la ciudad. Acercarse podría resultar peligroso, por lo que señaló un punto en la carta dentro de la bahía donde echar el ancla en un fondo razonablemente seguro. La mar se estaba poniendo incómoda. No se trataba de grandes olas, pero el viento seguía arreciando y no tardaría en hacerlas más altas y fuertes, y Sanz sabía que su barco no era el mejor preparado para desafiarlas. Un latigazo de envidia alumbró su pensamiento: otros compañeros habían corrido mejor suerte a la hora de la asignación de mandos y en ese momento el Pelayo reparaba en Cartagena, el Alfonso XIII terminaba de armarse en el arsenal gaditano de La Carraca y el Reina Mercedes hacía unos días que había salido de Cádiz para La Habana: «No tenemos otro barco, Curro», el capitán general se había encogido de hombros al comunicarle una orden que en otras circunstancias le hubiera llenado de alegría. En ese momento recordó el «mucha suerte» con que es tradición en la Armada felicitar a un comandante en el momento de la toma de mando. Incapaz de evitar un escalofrío reflexionó sobre lo acertado de la fórmula.

Con su característico chasquido metálico el telégrafo de máquinas avisó de que las hélices estaban paradas. Sanz respiró tranquilo. Al abrigo de la rada tingitana el barco se desplazaba seguro movido por su propia inercia. Cuando mandó fondear, una serie de voces repitieron la orden hasta llegar al castillo de proa y el ancla cayó al agua con estrépito. Poco a poco el barco detuvo su andar. Por precaución decidió fondear también la segunda ancla. A esa hora y a tanta distancia de tierra los remolcadores no se moverían del muelle. Los moros tendrían que pasar la noche a bordo.

La faena de levar anclas era dura y penosa. Otra asignatura pendiente, pero eso vendría al día siguiente; mientras esperaba al segundo para firmar el reparto de la guardia nocturna echó una ojeada al barógrafo. Durante las últimas horas la presión se había mantenido oscilando alrededor de la línea de los 760 milímetros. Presión estándar. Por unos instantes recordó la voz atiplada de su viejo profesor de Física en la Escuela Naval, amigo de los anglicismos hasta la exageración. La llegada del segundo le devolvió a la rutina del barco. Un bote había zarpado rumbo al muelle a dejar la valija diplomática para la cancillería. No se esperaban otros movimientos. A lo lejos un rayo descargó sobre el mar y el estruendoso ruido de un trueno hizo temblar el barco encogiendo su apesadumbrado corazón.

—Veinte millas, comandante.

A su lado, Pérez Cuadrado contó segundos y calculó la distancia a la tormenta en un alarde de rapidez mental.

—Esperemos que pase durante la noche.

Más que un pronóstico, las palabras de Sanz de Andino sonaron como una plegaria.

—Sol y moscas, comandante, ya lo verás —contestó el segundo con una sonrisa—. Mañana tendremos un día espléndido. La primavera está entrando con fuerza.

—Dios te oiga, Paco. Mañana se verá —sentenció el comandante sin dejar de contemplar los relámpagos que las nubes descargaban en la distancia.

Apenas pudo pegar ojo. Echándose el capote por encima visitó la caseta de derrota un par de veces durante la noche para echar una ojeada al barógrafo. Desde la medianoche la presión había empezado a caer y a las ocho de la mañana ya rozaba los 750 milímetros; una borrasca apreciable que levantaría vientos fuertes del oeste, los cuales, a su vez, agitarían la mar levantando olas de más de dos metros. La buena noticia era que semejante presión representaba el centro de un frente frío que no tardaría en pasar de largo en dirección al Mediterráneo. «La matemática es una ciencia exacta, Curro.» Cerrando los ojos recordó a su compañero y amigo Paredes explicándole en el terreno práctico la insensatez del diseño del barco: «Esas cincuenta toneladas que el cambio de artillería ha añadido a proa y popa significan 86 centímetros más de calado, es decir, que con esos cañones la superficie del mar queda 86 centímetros más cerca del francobordo y, por tanto, no son necesarias olas escandalosas para barrer la cubierta. Además, el barco es manifiestamente permeable, un mal negocio que espero no tengas que sufrir como me pasó a mí a la salida de Nueva York, cuando navegamos remolcando la réplica de la Santa María con ocasión del Cuarto Centenario. Cogimos olas de cuatro metros. Fue terrible. No era capaz de encontrar un rumbo en el que no embarcáramos agua y, para colmo, las bombas de achique no servían para nada, ya que apenas eran capaces de devolver al mar una pequeña parte de lo que era suyo. Durante un rato traté de navegar con la mar de través, pero los balances eran tan acusados que temí que en cualquier momento se sumaran los efectos de dos o tres olas seguidas y el barco no pudiera recuperarse. No te lo recomiendo. Insiste en las obras y no te dejes convencer. Cuanto antes te quiten esos demonios de 240 milímetros mejor. Yo tuve suerte; repentinamente el viento comenzó a ceder y la mar se calmó como si desde el cielo la Virgen del Carmen hubiera tendido su manto sobre ella. De no ser por su intercesión no sé qué hubiera pasado...».

El sol apenas se insinuaba tras las nubes sobre los riscos que daban forma a la ensenada. El semáforo de señales avisó de la llegada de un remolcador que venía a recoger a la delegación extranjera para conducirla a tierra. Incluso dentro de la rada la mar estaba tan revuelta que el remolcador no pudo abarloarse al crucero, de modo que, aunque el método no resultara el más pomposo, Sanz de Andino ordenó despachar la comisión en un bote. Cuando vio al embajador moro y su corte a bordo del remolcador, respiró tranquilo. Un problema menos. Tampoco dio importancia al hecho de que dos marineros se hubieran quedado en tierra, un asunto menor que se resolvería a bordo cuando las aguas volviesen a su cauce. Lo apropiado de la expresión le arrancó la primera sonrisa del día. Después de dar a su segundo las órdenes pertinentes para levar anclas, corrió a la caseta de derrota a ver si el barógrafo le daba motivos para la segunda, pero la presión seguía descendiendo y alcanzaba ya los 745 milímetros. El oficial de guardia le informó que, desde tierra, el semáforo comunicaba la llegada de la comisión; a partir de ese momento, y debido al temporal, el puerto quedaba cerrado. También traía noticias del cónsul, que informaba que los dos marineros serían pasaportados a Cádiz y recomendaba permanecer al abrigo de la rada hasta el paso del temporal. Sanz estaba a punto de aceptar el consejo cuando le interrumpió la voz del segundo.

—Comandante, una de las anclas ya está a bordo. Vamos a empezar con la segunda.

Sanz agradeció la novedad con una leve inclinación de cabeza. Se sentía solo y angustiado. Ni mucho menos tenía claro qué pasos debía seguir. Apenas llevaba dos meses a bordo y a pesar de las largas conversaciones con Paredes desconocía los límites del buque. «A los barcos hay que tenerles miedo, Curro. Y a éste más que a ninguno. Hasta que no vivas una situación lo suficientemente dramática no te darás cuenta de lo verdaderamente frágil que es...»

El segundo seguía en el castillo de proa dirigiendo la maniobra del ancla. No parecía preocupado; llevaba dos años a bordo y conocía bien el buque. A su lado, el alférez de navío Enríquez se asomaba a la borda esperando ver aparecer el ancla. Sin despegarse del oficial, Nemo, el fiel animal que lo seguía a todas partes, se mostraba temeroso y sin dar las muestras de alegría del día anterior. Sanz giró el cuello y buscó el barógrafo con la mirada. Apenas era perceptible, pero parecía que había iniciado un ligero ascenso. Desde el castillo el segundo informó que ambas anclas estaban a bordo, estibadas y sin novedad. Utilizando el telégrafo, Sanz envió a máquinas la orden de avante poca. Un relámpago rasgó el cielo iluminando la mar con su luz plateada y el comandante aprovechó para mirar la esfera de su reloj; eran las nueve y media. Levantando la mirada vio que fuera del resguardo de la rada las olas crecían considerablemente. En ese momento se arrepintió de haber pospuesto la celebración de la misa a la llegada a Cádiz y por unos instantes pensó en reconsiderar la decisión y volver a echar el ancla, sin embargo, el rostro alargado y serio del almirante surgió entre la bruma recordándole la importancia de estar al día siguiente fondeado en la bahía de Cádiz para la botadura del Carlos V, e inmediatamente su mente dio un salto y recordó el consejo del cónsul de permanecer fondeado. Agitando la cabeza sintió la mirada inquisitiva del marinero responsable del telégrafo de máquinas. Sanz de Andino permaneció contemplándolo incapaz de borrar de su mente el consejo del cónsul. Para los civiles un temporal era cualquier ola capaz de levantar un poco de espuma. En ese momento su voz retumbó en el pequeño compartimento del puente de gobierno:

—¡Avante toda!

En tierra, al abrigo de la molesta lluvia, las maniobras del barco eran seguidas con interés desde las diferentes esquinas de la ciudad. En la caseta de señales del muelle Viejo, acompañado del práctico del puerto, el cónsul español asistía preocupado a la partida del crucero. El propio práctico reconocía que nunca había asistido a un descenso tan brusco de la presión y que el estado de la mar fuera del resguardo que ofrecía la rada debía ser tremendo, sin embargo, completaba confiado, se trataba de un crucero de cinco mil toneladas, tripulado por marinos entrenados y expertos. En pocas horas estarían en Cádiz añadiendo a sus hojas de servicio unas duras horas de navegación y una buena historia que contar a sus amigos.

Un poco más arriba, en una confortable villa del barrio alto, el ministro plenipotenciario de España en la capital tingitana ya había sido advertido por el cónsul de la salida del crucero, a pesar de encontrarse el puerto cerrado y de la recomendación del propio cónsul de permanecer en él. Al ministro no le parecía para tanto. Acababa de recibir en los muelles a la delegación del sultán Muley Abdhelaziz y el tiempo no le había parecido tan inquietante. Su privilegiada situación le permitía ver un mar furioso más allá de los espigones de protección, pero desde esa altura no presentaba un aspecto temible, a pesar de que el gris oscuro de la mar apenas era perceptible en el bosque blanco de los altos penachos de espuma.

Algo más alto, en el minarete de la vieja alcazaba, residencia desde muchos lustros atrás de los representantes de la embajada francesa en la ciudad, Monsieur Malpertuy, segundo dragomán de la cancillería, se recreaba en la contemplación del mar salvaje ayudado de un catalejo. Había visto levar anclas al crucero español y enfilar después el mar abierto dejando tras de sí dos densos penachos de humo oscuro que el viento no tardó en deshilachar. Repentinamente vio al buque detenerse y permanecer sobre el mar desafiando las olas como un trozo de corcho a la deriva. Ajustando el catalejo observó cierta actividad en la parte de popa de la nave que debido a la bruma no fue capaz de precisar, aunque le pareció que arriaban un buzo. Instintivamente tomó nota de cada detalle y apuntó la hora. Hacia el mediodía la actividad a popa pareció cesar y el buque volvió a ponerse en marcha desapareciendo de su vista a los pocos minutos.

A bordo del crucero, Sanz de Andino atravesaba un extraño momento de euforia. Sometido al azote de viento y con el buque detenido sobre las agitadas olas se dejaba llevar por un inesperado arranque de optimismo. Cuando el segundo se presentó en el puente para decirle que el eje de estribor vibraba alarmantemente y que la causa probable era un cabo de los botes enredado en una de las hélices, se lo llevaron los demonios. Una avería así exigía detener las máquinas y arriar un buzo a cortar o desenredar el cabo. Una solución peligrosa para el buzo y también para el buque que, sin propulsión, quedaría a merced de las olas durante un periodo de tiempo prolongado. Personado el buzo en el puente, sus palabras tuvieron la virtud de tranquilizarle el ánimo. Ya había pasado antes en ese y otros buques por situaciones parecidas. El truco estaba en hacerse firme al eje para poder trabajar con ambas manos. Si no se presentaba ningún inconveniente adicional, el asunto podría quedar listo en un par de horas. El comandante dudó. Dos horas con aquella mar endiablada y sin propulsión podría ser demasiado tiempo, pero era evidente que con semejantes vibraciones la máquina tampoco ofrecía confianza. Las dudas volvieron a apoderarse de él. Podía recular, volver a la bahía de Tánger, fondear y solucionar todos los problemas, pero el rostro cetrino del almirante volvió a abrirse paso en su mente y, dando un prolongado suspiro, ordenó parar las máquinas.

El crucero se atravesó a la mar y comenzó a balancearse peligrosamente, pero, más allá de algunas piezas de vajilla rotas, aguantó bien la fuerza de las olas durante la hora y media que el buzo estuvo trabajando en el eje. Cuando apareció en cubierta chorreando y con el cabo entre las manos, Sanz le dio unas sentidas palmadas en la espalda y ordenó inmediatamente volver a poner las máquinas en marcha.

Orgulloso y sonriente, el segundo susurró el nombre del buzo y el comandante ordenó su mención en la orden del día. Mientras tanto el buque había echado a andar y, conforme ganaba velocidad, parecía acusar con menos intensidad el embate de las olas a pesar de que el barómetro había seguido descendiendo hasta los 720 milímetros, una presión tan baja que no recordaba haberla visto nunca en su dilatada vida profesional. Aprovechando la luz de un relámpago, volvió a consultar el reloj. Acababan de dar las doce. En ese momento recordó a su madre y la imaginó en la iglesia de la Caridad en Cartagena, donde acudía a diario al rezo del Ángelus. Inconscientemente se santiguó y, al verlo, los hombres que lo acompañaban en el puente imitaron su gesto. Sanz quiso explicarles que se había santiguado siguiendo un impulso mecánico que no tenía nada que ver con el miedo, pero en ese momento una ola tremenda golpeó el costado y el crucero tembló de proa a popa. Los hombres volvieron a persignarse y los labios de Sanz de Andino musitaron una oración.

El vigía informó de un buque próximo que enviaba señales por banderas de mano desde el puente. Era tradición que los buques mercantes en la mar saludasen a los de guerra arriando la bandera de popa, pero con semejante estado de la mar era un acto impensable, de modo que el buque se limitaba a identificarse desde el puente como el vapor Mayfield en tránsito a Barcelona. Sanz de Andino ordenó devolverle el saludo y desearle buena travesía. Pocos minutos después repitió el protocolo con el Matheus, otro vapor que embocaba el Estrecho en tránsito a Génova. La mar estaba cada vez más agitada y en su fuero interno sintió un pinchazo de envidia: en menos de media hora los mercantes habrían alcanzado el Mediterráneo dejando atrás el temporal. El oficial de guardia anotó los avistamientos en el cuaderno de bitácora cuarenta minutos después del mediodía. En ese momento el segundo apareció en el puente completamente empapado y con el semblante nublado por la preocupación. Estaban embarcando mucha más agua de la que las bombas de achique eran capaces de devolver al mar. El crucero se estaba haciendo demasiado pesado. Justo entonces una ola enorme se abatió sobre ellos y la nave se balanceó permaneciendo escorada durante unos angustiosos segundos hasta que finalmente volvió a recuperar lentamente su posición natural.

«Durante un rato traté de navegar con la mar de través, pero los balances eran tan acusados que temí que en cualquier momento se sumaran los efectos de dos o tres olas seguidas y el barco no pudiera recuperarse...» Las palabras de Paredes se abrieron paso en su cabeza dejando el regusto amargo de la preocupación. La proa del crucero apuntaba al noroeste, rumbo directo a Cádiz, y la mar los golpeaba justo por el través. El viento había arreciado y por momentos las olas alcanzaban alturas colosales. Hasta ese momento el saliente occidental del continente africano les había dado cierto resguardo del temporal, pero ahora que habían abandonado su protección y navegaban en mar abierto las olas los azotaban con toda su crudeza. Para colmo, el frente frío parecía estar pasándoles por encima y, como consecuencia, la mar dejaba de tener una dirección definida para castigarlos desde todos los rumbos de la rosa de los vientos. Se maldijo por las dos horas perdidas con el buzo. De no haberse enredado el cable en la hélice ya estarían en Cádiz a salvo de aquel horrible e inoportuno temporal. Una vez más pensó en dar la vuelta; consultando el reloj llegó a la conclusión de que debían estar a menos de veinte millas de su destino e inconscientemente alzó la cabeza buscando la luz del faro de San Sebastián. Una hora. Tal vez algo menos. Una hora y todo quedaría atrás como un mal sueño. Aquel no era sino uno más de los muchos temporales que había superado a lo largo de su carrera profesional. En ese momento otra ola enorme golpeó con furia el costado y el crucero volvió a escorarse peligrosamente. El barco no reaccionaba y antes de recuperar la estabilidad, otra ola vino a sumar sus efectos a la primera. Sanz lo vio inclinarse hasta casi tocar con los palos la cresta de las olas más altas. Sujetándose a la bitácora gritó al timonel la orden de meter toda la caña a babor y situó el telégrafo de máquinas en la posición de avante en emergencia. La agonía se prolongó durante un par de minutos eternos, pero, al fin, poco a poco, el crucero volvió a recuperarse, aunque permaneció escorado mientras buscaba un rumbo al que poder soportar el embate de las furiosas olas. En ese momento el aullido del oficial de guardia le trepanó la cabeza como un punzón:

—Máquinas informa que ha entrado agua en las carboneras de babor. El carbón no quema...

Inmediatamente sintió que el barco reducía su velocidad. Ahora las olas barrían el castillo de proa, donde sabía que la estanqueidad dejaba mucho que desear. Si las carboneras de babor estaban inundadas, los pañoles de artillería y torpedos no tardarían en estarlo también, pues Sanz era consciente de que allí el agua entraba a borbotones por los respiraderos. Si se inundaban completamente y, suponiendo que los compartimentos de babor lo hubieran hecho hasta la mitad de su capacidad, el total de agua embarcada podía superar el millar de toneladas, una carga insoportable, mucho más si las calderas de babor se apagaban por falta de combustible. Viendo que la superficie del mar casi alcanzaba la altura de la cubierta principal, pensó que quizás sus estimaciones pecaban de optimistas. En ese momento, otro grito procedente de la garganta del vigía le llenó el corazón de congoja.

—¡Una farola a popa!

No podía ser el faro de San Sebastián. Sanz escrutó a través de la calima tratando de identificar la luz que acababa de informar el vigía cuando, repentinamente, la cortina de bruma se alzó durante unos instantes permitiéndole contemplar la agreste campiña gaditana más allá de la blanca arena de la playa que, al aparecer de improviso, había causado a los ojos del inexperto serviola el efecto del resplandor de una luz mortecina.

El corazón se le disparó como un potro desbocado. La tormenta los había hecho derivar y se encontraban inquietantemente próximos a una costa salpicada de peligrosos bajos y naufragios. Con un grito dio orden a máquinas de acarrear con urgencia el carbón de estribor. Necesitaba revoluciones de forma inmediata para escapar de aquella trampa.

Ajenos al calvario de los marinos, desde tierra unos ojos escrutaban espantados la desigual lucha del buque contra los elementos. Los hermanos Antonio y Francisco Rodríguez habían decidido aprovechar la lluvia y dedicar el domingo a roturar su pequeña heredad junto a la playa de Bolonia cuando, a punto de recogerse para almorzar, vieron surgir entre la bruma la figura de un buque colosal que trataba de imponerse a un océano a punto de ganarle la partida. Les pareció que el aullido del viento sofocaba el agónico sonido de una sirena e inmediatamente el buque desapareció de su vista.

En el puente del Reina Regente el comandante seguía reclamando a gritos presión en las calderas. Los compartimentos de proa debían de haberse llenado de agua, pues el castillo quedaba completamente bajo las olas que ahora rompían directamente en el puente. El barco apenas tenía fuerza para avanzar y se mantenía sobre el agua a duras penas y con una escora cada vez más acusada. En silencio pidió ayuda al cielo para que las máquinas levantaran presión y pudieran escapar a los bajos de la costa. En ese momento la vio venir.

Se trataba de una ola distinta. Las que habían venido zarandeándolos hasta el momento seguían todas el mismo patrón: altas olas de lomos grises que crecían conforme avanzaban hasta estrellarse con violencia en el costado del buque. Sin embargo, ésta era distinta y Sanz supo en el momento que sería la definitiva. No era una ola demasiado alta, pero ya había roto y en su avance arrastraba toneladas de espuma que hacían parecer al mar un hervidero de malas intenciones. Al llegar al barco y sentir a sus pies el castillo de proa, la ola se levantó y golpeó el puente con la furia de un titán. Escorado y sin apenas fuerza en sus hélices, el crucero no fue capaz de soportar aquella última embestida y, agotado, se recostó lentamente sobre la mar, que empezó a penetrar a borbotones en su interior.

Sanz sabía que había perdido el combate. Quiso dar la orden de abandono de buque pero ya nadie oía a nadie y, además, prácticamente no quedaba buque que abandonar. Siguiendo su propia inercia, el crucero quedó quilla al sol y el agua entró a raudales en el puente. Por unos instantes Sanz buscó alguna referencia que le permitiera situarse en el puente del crucero invertido. De rodillas en el techo contempló boquiabierto a través de los ventanales como los cañones de 240 milímetros se desprendían de sus cureñas por la fuerza de la gravedad e iniciaban su último viaje al fondo del mar. El agua le llegaba al pecho y sabía que iba a morir, pero tuvo tiempo de disfrutar la sensación de liberarse al fin de la maldita artillería, aunque no fuera más que otro capricho de su desafortunado destino. A punto de ahogarse dedicó unos segundos a pensar en su familia, reservando el último pensamiento a su madre, a la que imaginó con el velo y el misal en uno de los bancos de la iglesia de la Caridad. En ese momento tuvo el impulso de santiguarse, pero la orden de su cerebro no llegó al brazo y quedó flotando a merced del torrente de agua que había invadido completamente el puente de gobierno del crucero.