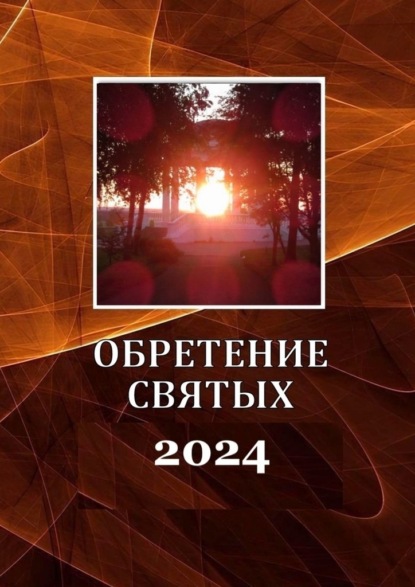

Обретение святых – 2024

- -

- 100%

- +

Как появилось такое название родника? Епих – это сокращённая форма имени собственного Епифаний. Кем был этот Епифаний, почему в честь него назвали родник? Из приведённых выше цитат видно, что недалеко от Епихова потока располагались кузницы. Действительно, как установил А. Г. Тинский, в XVII в. кузницы в Хлынове находились как раз в том месте, где в овраг стекал родник [3, с. 16—21]. Естественно предположить, что Епифаний проживал в этом районе города около родника, почему последний, вероятно, и получил его имя.

В дозорной книге 1615 г. в переулке Копанском в своём дворе записаны Епишка да Ярко Федяевы. Их соседями были Павлик кузнец, Останка кузнец и Федотко кузнец [4, с. 198]. А на посаде среди оброчных кузниц отмечена кузница Епихова Ильина [5, Q. IV. 256. Л. 10]. Из других документов становится понятно, что Епишка Федяев и Епих Ильин – это один и тот же человек, кузнец, полное имя которого Епифан (Епих, Епишка) Ильин сын Федявин (Федяев, Федякин, Федянин). Отмечу, что других Епифаниев в XVII в. в данном районе города Хлынова не отмечается.

У Епиха Федявина было два брата, Герасим (Ярко, Ярасим), тоже кузнец, и Яков, который одно время исполнял должность хлыновского посадского целовальника. Но и сам Епифаний был достаточно активным и деловым человеком, что нашло отражение в ряде архивных документов.

В 1625—1626 гг. он неоднократно, иногда вскладчину с другими хлыновцами, занимал деньги, в декабре 1625 г. по его заказу за 35 алтын было вытесано 20 толстых и 10 тонких досок (тесниц) [2, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2136. Л. 48об.—49, 99, 107, 159об.]. Возможно, тогда Епифаний как раз расширял своё кузнечное производство, так как во время переписи 1629 г. у него оказалось уже две кузницы в Хлынове [2, Ф. 1209. Оп. 1. Д. 90. Л. 17об., 27].

В это же время отмечается появление у Епиха недвижимого хозяйства в сельской местности – починок в три двора с половниками в Берёзовском стане Хлыновского уезда и оброчная пашня вскладчину с двумя другими владельцами за Кырмыжем в 12 четей земли [2, Ф. 1209. Оп. 1. Д. 903. Л. 68—68об., 105—105об.]. Позднее он ещё приобретал земли и покосы в разных станах. В 1630 г. взял на оброк землю под покосы в Хлыновском уезде за рекой Вяткой, в 1636 г. – пустошь под пашню в Бобинском стане Хлыновского уезда, в 1640 г. – пашню и сенные покосы в деревне Родионовской в Спенцынском стане Хлыновского уезда, в 1648 г. – сенной покос вниз по реке Вятке [2, Ф. 1113. Оп. 1. Д. 6. Л. 23—23об., 138—139; Там же. Д. 7. Л. 609—609об.; Там же. Д. 9. Л. 541—541об.].

В декабре 1635 г. на Вятской земле случился бунт, «народная смута», как назвал его Н. Н. Оглоблин, по причине того, что новый вятский воевода Григорий Иванович Волынский потребовал с вятчан сверх обычных податей себе на кормление непомерное так называемое «въезжее».

По следам этого бунта на Вятке в 1636—1637 гг. по указу царя Михаила Фёдоровича князем Иваном Андреевичем Дашковым и дьяком Дмитрием Карповым был проведён сыск [6]. Опрашивали «всяких людей» по всем административно-территориальным единицам Вятской земли. Получилось так, что Епифания Федявина опрашивали целых четыре раза!

Первый раз персонально как крестьянина Спенцынского стана. Вероятно, уже тогда у него был двор в деревне Родионовской, которая находилась совсем рядом с Хлыновом в Луковском овраге. Затем в составе групп жителей хлыновского посада, крестьян Спенцынского стана и крестьян Бобинского стана. Епифаний везде имел недвижимое имущество.

Однако на все расспросы он всегда отвечал одно и то же: «про то про все не знаю и не слыхал», «про то не ведаю, для того что я в городе в тое пору не был, а был в деревнишке своем» [2, Ф. 214. Оп. 3. Д. 173. Л. 50—53, 65—68, 170—173; Там же. Д. 174. Л. 89—96]. Как, впрочем, и все остальные опрашиваемые вятчане. И это понятно, отвечали по принципу: зачем нам эти неприятности, подальше от начальства – целее будешь. В то же время, как ответственный и надёжный человек, Епифаний неоднократно (не менее 11 раз) выступал поручителем при различных частных сделках [2, Ф. 1113. Оп. 1. Д. 6. Л. 131; Там же. Д. 7. Л. 339об., 469об.; Там же. Д. 8. Л. 692об.; Там же. Д. 9. Л. 470, 478об., 505, 507об., 538; Там же. Д. 10. Л. 717; Там же. Д. 12. Л. 132об.].

У Епифания была своя семья, жена Анна и двое сыновей. В 1646 г. старший сын Харитон уже был женат, младшему Павлу исполнилось 16 лет [7, с. 22]. С братом Герасимом в Хлынове они жили семьями в соседних дворах.

В последний раз хлыновец Епишко Федяев проявил активность в 1663 г., 23 октября выступил поручителем при очередной частной сделке. А в 1671 г. указано, что двор «Епишка Федявина взят под городовую стену» [2, Ф. 137. Оп. 1. Вятка. №6. Л. 9об.]. Произошло это, очевидно, во время строительства посадского земляного вала в 1663—1666 гг., который как раз начинался от родника. А в переписной книге 1678 г. во дворе на Московской улице значится «вдова Анница Епиховская жена Федяева» [7, с. 43], сам «Епифанко умре в давных летех» [2, Ф. 1209. Оп. 1. Д. 520. Л. 435].

Кузнец Епифаний Ильин сын Федявин прожил достаточно долгую и насыщенную жизнь. Знаменательно, что имя родника Епиховский зафиксировано в источниках впервые почти в то же время, когда в переписи появилась запись о смерти Епифания. Значит, он оставил по себе добрую память среди жителей Хлынова, а не только потому, что жил и трудился возле этого родника. Интересно отметить, что предполагаемый автор «Повести о стране Вятской» Семён Фёдорович Поповых, живший в Хлынове, мальчишкой ещё мог застать Епифания в живых и знать о нём.

Таким образом, известный родник в овраге Засора г. Кирова является не только памятником природы (этот статус с него почему-то сняли, кажется, в 2014 г.), но и историческим памятником, имеющим своё собственное имя – Епихов, живым свидетелем правдивости (историчности), по крайней мере, части сведений «Повести о стране Вятской». Поэтому необходимо его всячески оберегать и сохранять. А администрации города, может быть, подумать об официальном закреплении этого названия за историческим родником.

Список источников:

Мусихин А. Л. Вятка: символы и смыслы: в 2 т. Н. Новгород, 2019. 800 с.

Российский государственный архив древних актов (РГАДА).

Тинский А. Г. Вятская мозаика. Киров, 1994. 192 с.

Дозорная книга посадов и тяглых деревень вятских городов и уездов… 1615 г. (последние фрагменты) [г. Хлынов, Слободской уезд, г. Шестаков с уездом] // Любимов В. А. Старая Вятка. Поминая кварталы / Имена, даты, судьбы… / ред. И. А. Любимова; ред. публикации «Дозорная книга…» 1615 г. Мусихин А. Л. Вятка, 2020. С. 193—282.

Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Основное собрание рукописной книги (ОР РНБ. ОСРК).

Оглоблин Н. Н. Народная смута на Вятке из-за «кормления» воевод (Очерк из жизни XVII века) // Исторический вестник. Ист.-лит. журнал. СПб., 1892. Т. 49. С. 165—184.

Вятка: Материалы для истории города XVII и XVIII столетий. М., 1887. 311 с.

Мусихин А. Л. ИМЯ НА НАДГРОБНОЙ ПЛИТЕ ХЛЫНОВСКИЙ КУПЕЦ И. Е. МОСКВИТИНОВ

В г. Кирове на ул. Свободы стоит Царёво-Константиновская (Знаменская) церковь. Кроме своей истории [1; 2; 3; 4] она интересна тем, что в одну из её стен лицевой стороной наружу вмурована надгробная плита. На ней читается следующий текст: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь. На сем месте положено тело города Вятки купца Исидора Елесеева сына Мо [с] квитинова. Родися 1737 года: тезоименитство ево было маия 14 дня, а преставися 1767 года февраля 12 дня: всего жития его бысть 30 лет».

Как плита оказалась вмурованной в стену, неизвестно. Можно только предположить, что И. Е. Москвитинов был похоронен на церковном кладбище около Знаменской церкви, откуда его надгробная плита и попала в стену. Но о самом купце Москвитинове и его предках сохранилось достаточно много сведений, которые, кроме всего прочего, позволяют найти сразу несколько ошибок в надписи на плите.

Первая, очевидная, ошибка, которая сразу бросается в глаза тем, кто хотя бы немного знает историю переименований г. Кирова: в 1767 г., когда умер Исидор Москвитинов, он не мог называться купцом города Вятки. В то время город назывался ещё Хлыновом, Вяткой он стал 11 сентября 1780 г. [5, с. 986 (№15.058)]. Отсюда можно предположить, что надгробная плита была изготовлена позднее, уже после переименования города.

Предки Исидора известны с 1629 г., они постоянно проживали в г. Хлынове. Первый представитель рода Иван Иванович Москвитин имел двор в переулке Вознесенском и был скорняком [6, с. 9]. К 1646 г. у него было двое сыновей, старший Григорий и младший Василий. Григорий тоже имел двух сыновей: Анисима пяти лет и Петра одного года. Также с ними жил брат Ивана Афанасий, «стар и увечен» [6, с. 23]. В 1678 г. Григорий проживал на Воскресенской улице с младшим сыном Мироном. Старшие сыновья Пётр и Анисим к тому времени жили в отдельных дворах, Пётр рядом с отцом, а Анисим на Никитской улице за кружечным двором, там, где в следующем 1679 году начался страшный пожар, уничтоживший почти весь город. У Анисима было уже два сына: Пётр десяти лет и Фёдор восьми лет [6, с. 45, 48].

Дед Исидора Москвитинова Анисим в 1677—1678 гг. служил сторожем Приказной избы [7, Ф. 137. Оп. 1. Вятка. №9. Л. 258, 262об., 266], а в 1679 г. – таможенным караульным целовальником [8, с. 59]. Вероятно, благодаря своей последней должности в последующие годы он был достаточно активен финансово. В 1684 г. он купил оброчную пожню за рекой Вяткой за 4 руб., в том же году дал взаймы 5 руб. крестьянину Волковского стана под залог его оброчной пожни [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2140. Л. 427об.—428; Там же. Д. 2141. Л. 457об.—458об.].

В 1692 г., будучи вновь сторожем Приказной избы, Анисим Москвитинов дал взаймы крестьянину Спенцынского стана 3,5 руб. под залог его двора с огородчиком за речкой Хлыновицей, а хлыновцу Григорию Казанцову дал 8 руб. под залог его двора в Пашкове улице [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2147. Л. 28об.—29об., 252об.—253об.]. Очевидно, Казанцов долг вернуть не смог, поэтому в 1694 г. Анисим продал двор в Пашкове улице уже за 14 руб. [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2148. Л. 477об.—478], неплохой бизнес!

В 1696 г. Анисим Москвитинов указан старостой Царёво-Константиновской церкви, когда по его с прихожанами прошению архиепископ Вятский и Великопермский Иона выдал благословенную грамоту на строительство нового каменного храма вместо сгоревшего деревянного [9, с. 133—135].

Отец Исидора Москвитинова Елисей впервые появляется в документах в 1710 г. Ему всего 12 лет, он младше своих братьев на целых 30 лет, племянники старше него и уже женаты. Вероятно, его матерью была вторая жена Анисима Москвитинова. В переписи Елисей записан нищим. Эта категория населения имела несколько иное значение, чем то, какое в данный термин вкладывается в настоящее время. В. Н. Беляева (Филатова) отмечает, что для составителей писцовых и переписных книг «нищий – это в первую очередь экономическая характеристика». Для них это люди, которые не могли платить государственные подати и не владели никакими промыслами. Половину среди них составляли вдовы с детьми [10, с. 204].

Вероятно, Елисей с матерью как раз относился к этой части нищих. Несмотря на то, что он считался нищим, у него в Хлынове был собственный двор на Никитской улице. Кроме того, в его дворе жил подворник с семьёй [6, с. 77]. Уже в июле следующего 1711 г. этот «нищий» значился подьячим Вятского приказа и выдал двум крестьянам Чепецкого стана взаймы шесть четвертей ржи, а в ноябре того же года группе крестьян Филиповы слободки – целых 24,5 руб. [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2158. Л. 118—118об., 227—227об.].

В 1716 г. Елисею 19 лет, у него жена Прасковья Андреевна и сын Дмитрий. С ними проживала его тёща Марья Андреевна Носкова [7, Ф. 214. Оп. 1. Д. 1595. Ч. 1. Л. 58об.]. Через год к семье добавляется дочь Мария [6, с. 112]. В 1721 г. Елисей назван комиссарским писарем, из детей у него показан только сын Андрей двух лет. Кроме того у него в работниках по крепостной записи проживал подросток 13 лет и нищий мальчик семи лет [6, с. 118].

В последний раз Елисей Москвитинов упоминается в записи от 9 апреля 1730 г., где он назван канцеляристом. Отсюда же становится известно, что в Бритовской волости он владел паем деревни [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2162. Л. 31]. Однако уже 21 апреля того же года жена Елисея Прасковья Андреевна названа вдовой. В этот день она с сыном Андреем продала четвёртый с половиной пай деревни в Бритовской волости [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2162. Л. 36].

Уже эта последняя запись вызывает недоумение: как так может быть – Елисей Москвитинов умер в 1730 г., а его сын Исидор (по записи на могильной плите) родился в 1737 г.? Ещё большее недоумение вызывает первое упоминание Исидора в документах. 9 апреля 1736 г. хлыновец Сидор (так он именуется в документах) Елисеев сын Москвитинов выступил свидетелем при одной частной сделке, где ещё и «руку приложил», то есть умел писать [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2255. Л. 18об.]. В том же году он был свидетелем ещё несколько раз [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2176. Л. 106об., 124, 155об.; Там же. Д. 2215. Л. 80об.—81; Там же. Д. 2255. Л. 46об.]. Может быть это какой-то другой Исидор-Сидор?

Всё становится понятно по записи в метрической книге Царёво-Константиновской церкви (на снимке) за 1767 г. в третьей части «О умирающих». Здесь записано, что 2 февраля умер «президент Исидор Елиссеев сын Москвитинов», лет ему было 43 [11, Ф. 237. Оп. 74. Д. 3410. Л. 128]. Отсюда следуют ещё две ошибки, сделанные в надписи на надгробной плите: умер Исидор не 12, а 2 февраля; родился он не в 1737 г., а, скорее всего, около 14 мая 1723 г., дня памяти мученика Исидора Хиосского и блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца. В некоторых актовых записях «Сидор Москвитинов по велению матери своей, вдовы Парасковьи Елисеевской жены Москвитиновы, руку приложил» [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2192. Л. 5; Там же. Д. 2193. Л. 3]. Что подтверждает, что это тот самый Исидор, о котором идёт речь.

Уже в 1742 г. Сидор назван копиистом Вятской провинциальной канцелярии, и оставался им, по крайней мере, до июля 1744 г., в каковом качестве многократно участвовал свидетелем в частных сделках или расписывался вместо неграмотных участников этих сделок [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2191. Л. 28об.; Там же. Д. 2192. Л. 2, 5, 7, 14; Там же. Д. 2193. Л. 99об., 110об., 112; Там же. Д. 2197. Л. 1об.; Там же. Д. 2198. Л. 85, 110об., 118; Там же. Д. 2202. Л. 9, 12об.; Там же. Д. 2215. Л. 6]. В декабре 1744 г. он назван просто хлыновцем [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2198. Л. 165об.], с ноября 1746 г. – города Хлынова посадским [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2220. Л. 9], в декабре 1747 г. в извозной записи Сидор Москвитинов выступал поверенным президента Вятского провинциального магистрата Ивана Григорьевича Толмачёва [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2230. Л. 12об.—13].

Купцом г. Хлынова Сидор Елисеевич Москвитинов впервые назван в документе от 3 декабря 1747 г. [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2233. Л. 4об.]. Однако ещё в июне 1747 г. он дал взаймы крестьянину Великорецкого тяглого стана Лариону Грязеву очень большую сумму денег, 25 руб. А за эти деньги Грязев вместе с женой по жилой записи должен был жить пять лет в доме Москвитинова и исполнять всякую работу [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2231. Л. 5—6]. Позднее иногда Сидора называли посадским купцом.

Из договорной записи августа 1748 г. становится известно, что у купца Сидора Москвитинова в Хлынове на Торговой площади в Большом ряду была своя лавка, в которой продавался «всякий мелочной товар». А далее несколько объясняется, какой это был товар – «белка, заечина и протчее», то есть шкурки мелких животных [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2241. Л. 14об.—15об.].

Известно также, каким образом Москвитинов ещё приумножал свои капиталы. Как и другие представители этого сословия, например, из известной вятской династии Прозоровых [12], Сидор приобретал и продавал недвижимость и выдавал денежные займы под залог недвижимости. В ноябре 1749 г. он купил колёсную мельницу на устье речки Хлыновки за 50 руб., в 1756 г. – третий пай деревни Плешевской в Берёзовском стане за 5 руб., сенной покос за 10 руб., починок Поскребышевский в Бритовской волости за 5 руб., деревню Мокречиха в Берёзовском стане за 5 руб., в 1757 г. – сенной покос за 7 руб., половину деревни Прокопьевской за 5 руб., сенные покосы вверх по р. Вятке за 10 руб., ещё сенной покос ниже Никулицкого погоста за 10 руб. [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2245. Л. 80—80об.; Там же. Д. 2255. Л. 72об.—73об.; Там же. Д. 2297. Л. 32—32об., 33об.—35, 38об.—39; Там же. Д. 2303. Л. 16—16об., 25—26, 37—38, 57об.—58].

В октябре 1756 г. Сидор Москвитинов дал взаймы хлыновскому посадскому Якову Гавриловичу Машковцеву 50 руб. в залог под его две деревни Дуркинская и Назариха в Берёзовском стане [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2297. Л. 39об.—40об.]. В декабре 1757 г. он продал деревню Середниковскую Чепецкого стана за 10 руб. крестьянам, которые проживали в этой же деревне (!), в сентябре 1763 г. – половину деревни Прокопьевской в Бритовской волости, которую купил ранее, уже за 10 руб. [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2303. Л. 58—59; Там же. Д. 2326. Л. 44об.—45].

В 1749 г. Сидор Москвитинов принял некоторое участие в жизни Хлыновского Воскресенского собора. Он в Москве дал 37 руб. 21 коп. за изготовленную серебряную ризу на икону Воскресения Христова с условием, что в Хлынове протоиерей собора Иоанн Тряпицын вернёт ему эти деньги. Интересно, что вернули ему 36 руб., то есть, очевидно, Сидор пожертвовал Воскресенскому собору на серебряную ризу 1 руб. 21 коп. своих собственных средств [13, с. 89—91 (Приложение)].

Последний раз в частных актах Сидор/Исидор Елисеевич Москвитинов упоминается 17 сентября 1763 г. Неизвестно, чем он занимался в последние четыре года своей жизни. По записи о смерти в метрической книге можно предположить только, что он стал тем же президентом Вятского провинциального магистрата, каким ранее был И. Г. Толмачёв.

Провинциальные магистраты – органы местного самоуправления, учреждённые Петром I в 1721 г., на которые был возложен очень широкий круг обязанностей: финансовые, судебно-исполнительные, административно-полицейские и другие. Президент и другие должностные лица магистратов выбирались на мирских посадских сходах «из первостатейных, добрых, пожиточных и умных людей» пожизненно. Президент магистрата «будет правление иметь, суд и доброй порядок содержать, пользу и всякое благоприобретение в купечестве и впротчем того города искать должен» [14, с. 293—294 (№3708); 15, с. 31; 16]. Вероятно, Сидор Москвитинов обладал такими качествами, и прослужил президентом Вятского провинциального магистрата до своей смерти в 1767 г.

Вот такую историю о вятском роде Москвитиновых и о его представителе, купце – президенте Исидоре Елисеевиче, помогла изучить надгробная плита в стене Вятской Царёво-Константиновской церкви.

Список источников:

Спицын А. А. Материалы для истории церквей и монастырей Вятской епархии до XVIII в.: V. О Царевоконстантиновской церкви // ВЕВ. 1890. 1 мая (№9). Отд. духовно-лит. С. 216—223.

[Верещагин А. С.] О начале Царевоконстантиновской церкви в Хлынове // Тр. ВУАК. Вятка, 1905. Вып. 2. Отд. 3. С. 35—43.

Шабалин В. И. Краткая история об открытии приходов и о построении церквей Вятской епархии. Киров, 2020. С. 17—18. URL: https://cgako.ru/static/page_files/713fc9b4ca6511ea910d5254007c38a0.pdf

Мусихин А. Л. Вновь обретённый список «Сказания о Царёвоконстантиновской церкви» первой половины XVIII в. // Обретение святых – 2021: сб. материалов XIII Межрег. церк.-науч. конф., г. Киров [Вятка], 16 окт. 2021 г. Киров, 2022. С. 20—31.

Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 20: С 1775 по 1780. 1034+10 с.

Вятка: Материалы для истории города XVII и XVIII столетий. М., 1887. 311 с.

Российский государственный архив древних актов (РГАДА).

Расходная книга земского старосты города Хлынова Ивана Репина, 1678—1680 гг. / публ. и предисл. А. С. Верещагина // Тр. ВУАК. Вятка, 1905. Вып. 5—6. Отд. 2. XVIII+105 с.

Никитников Г. А. Иерархия Вятской епархии. Вятка, 1863. 214+VIII с.

Филатова В. Н. Нищие и нищенство в русских селах XVII века (по материалам сел Павлово и Лысково Нижегородского уезда) // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. Аспирантские тетради. СПб., 2008. №36. С. 201—205.

Центральный государственный архив Кировской области (ЦГАКО).

Мусихин А. Л. Вятские крестьяне Прозоровы: предыстория купеческой династии и формирование капитала в первой половине XVIII в. // Из прошлого Вятки: купеческие фамилии, семьи, лица: материалы Всерос. науч. конф. (Киров, 20 октября 2022 года) / сост., науч. ред. М. С. Судовиков. Киров, 2022. (Конференции. Симпозиумы. Чтения). С. 53—61.

Никитников Г. А. Историко-статистическое описание Воскресенского собора в г. Вятке. Вятка, 1869. 181+IV+94+V с.

– Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 6: С 1720 по 1722. 815+2 с.

Короткова Ю. А. Структура и судебные функции провинциальных магистратов в России в первой четверти XVIII века (по материалам Владимирского и Муромского магистратов) // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2010. №2 (13). С. 30—32.

Селиванова С. А. Городское самоуправление в Свияжской и Алатырской провинциях в 1722—1781 гг.: законодательное оформление и историческая реальность // Вестник Чувашского университета. Гуманитарные науки. 2006. №3. С. 56—63.

Плетенёв А. П. РЕЕСТР ВОЕВОД XVII В. ИЗ «ЗАПИСОК» КАФЕДРАЛЬНОГО ПРОТОИЕРЕЯ ЛУКИ ЮФЕРЕВА

В фондах Регионального центра по работе с книжными памятниками Кировской областной универсальной научной библиотеки им. А. И. Герцена хранится рукописный сборник, озаглавленный «Cб [орник] материалов по истории Вятки середины XIX в [ека]» (далее – Рукопись 99) [1]. На титульном листе сборника указано уже другое название – «История Вятки. Реестр бывшим воеводам на Вятке, во граде Хлынове». Оба названия, судя по орфографии, были даны уже в XX веке.

На первом листе рукописи стоит заголовок «История Вятки», и далее на 12 главах излагается краткая история Вятской земли, от древних народов – до середины XIX века. Кроме исторической части сборник содержит «Повесть о явлении чудотворной Великого Чудотворца Николая иконы, именуемой Великорецкой», а также часть, полное название которой звучит так: «Записки о некоторых гражданских и церковных событиях в г. Вятке и в особенности относящихся до Кафедрального собора, сделанных протоиереем оного Лукою Юферевым (с некоторыми новейшими приписками разных рук) и предоставленных преосвященному Кирилу епископу Вятскому и Слободскому сарапульским протоиереем Петром Анисимовым, а его преосвященством сданных в книгохранилище вышеозначенного собора 1831 года» (далее – Записки).

Все части написаны разными почерками, а часть «История Вятки» написана заметно позже Записок (не ранее 1841 года). Сами Записки, судя по датам в тексте, написаны около 1829 г. (в конце есть приписка 1844 г., выполненная другой рукой и другими чернилами). Таким образом, Рукопись 99 представляет собой конволют из трёх частей, написанных в разное время, и объединённых в один сборник.

Записки начинаются с «Реестра бывшим воеводам на Вятке во граде Хлынове» (на снимке), в котором перечислены правители Вятской земли с 7162 по 7208 гг. (1654—1699). Список воевод XVII века ведётся от князя А. Б. Полтева и заканчивается стольником П. В. Бутурлиным, после чего идёт перечень выборных бурмистров, управлявших на Вятке в 1700—1710 гг. Таким образом, список содержит имена 20 воевод, правивших на Вятке во второй половине XVII в. Данный список интересен тем, что на протяжении более 170 лет на его основе публикуются перечни вятских управленцев, поэтому на нём следует остановиться подробнее.

Кратко историю появления в семье Анисимовых литературного наследия Луки Юферева можно описать так: Петр Акиндинович Анисимов взял в жёны Александру Ивановну – внучку Луки Юферева. Ей по наследству от отца и деда достались рукописи, как приобретённые, так и написанные ими. Пётр Акиндинович по достоинству оценил такое наследие, а затем сам приложил руку к его дополнению (составил «Дополнение к Вятской Иерархии») [2, с. 231—237.].

Следует отметить, что список воевод не является собственно работой П. А. Анисимова или его сына, а был составлен ещё Л. Юферевым или даже раньше. Подтверждение этому мы находим на страницах «Истории вятчан» А. И. Вештомова, который писал свой труд в начале XIX в. на основе Записок Луки Юферева [3, с. 67—82]. Вештомов прямо указывает на это, говоря в примечаниях, что «Записки иногда не согласны в показании точного времени перемены воевод на Вятке», поэтому он, по его словам, старался их «с некоторыми архивными бумагами согласить, и время как можно точнее определить» [4, с. 100, прим. 2].