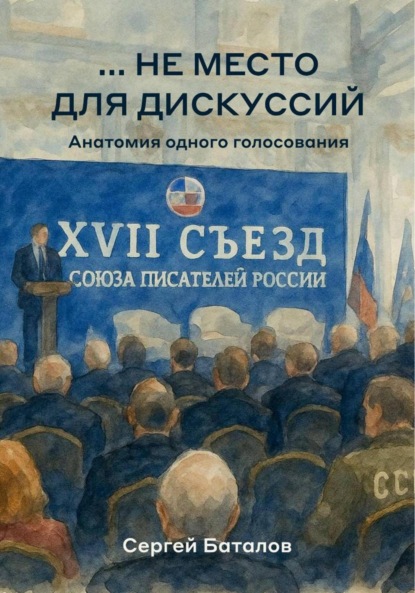

…не место для дискуссий

- -

- 100%

- +

«Наш человек»! – Подумалось мне, когда я впервые увидел Николая Федоровича. – Настоящий! Определённо наш. Простой русский мужик. И писатель неплохой. Не выдающийся, но, может, это даже и к лучшему. Чёрт их гениев разберёт – что у них в башке. А Николай Федорович – простой русский мужик. Нам с ним – по пути».

Разговаривали мы тогда долго. Мы – члены правления новосибирской писательской организации и наш гость – руководитель всероссийской.

…Говорили долго и обо всём. Но больше всего – о войне и о роли писателя на войне.

Встреча получилась задушевной.

После завершения мы с Шалиным уже вдвоём проводили Иванова до гостиницы и «с чувством глубокого удовлетворения» отправились обратно, в региональное отделение.

Через шесть месяцев я впервые вызвался стать делегатом Съезда – очередного, шестнадцатого. Понятно, что – за свой счёт, но хотелось ещё раз увидеть Николая Федоровича, послушать, о чем он говорит. И – принять участие в его переизбрании. По нормам представительства, согласно действующего Устава, от новосибирской региональной организации – два делегата. Вторым делегатом стал сам А.Б.Шалин – желающих тратить собственные деньги на Съезд не нашлось и тогда.

Я полетел на самолёте, Анатолийй Борисович поехал на поезде.

Встретились уже на Съезде.

Тогда, в первый раз, всё было в диковинку. Особенно мне – «дремучему» провинциалу, удостоенному «огромной чести».

Некоторые вещи мне, новичку, неприятно бросились в глаза буквально с первых секунд.

Попы. В длинных черных платьях, молодые и старые, высокие и низкие, увешанные крестами и чем-то ещё – они фланировали по вестибюлю второго этажа, явно наслаждаясь происходящим. Мне, выросшему в СССР и соответственно воспитанному, навсегда запомнились известные слова Владимира Ильича, что «Религия есть опиум народа и это изречение Маркса есть краеугольный камень всего миросозерцания марксизма в вопросе о религии».

На седьмом десятке лет поздно менять убеждения, да и не нужно, особенно если они помогают жить и выживать. «Думающий атеист, – утверждал Ганс Христиан Андерсон, – живущий по совести, сам не понимает, насколько он близок к Богу, потому что творит добро, не ожидая награды, в отличие от верующих лицемеров».

«М-да, но со своим-то уставом в чужой монастырь не ходят, а здесь – точно чужой монастырь», – мыслил я, по длинной дуге обходя словоохотливых священнослужителей, сбившихся в группку. – «Мне трудно, даже невозможно представить попов в рясах на Съезде Союза писателей СССР. А сейчас – пожалуйста. Времена изменились. Интересно, это чья-то личная инициатива или такова политика сообщества литераторов?

Вот недавно прошел очередной Съезд Союза адвокатов России, и на фотографиях Съезда я не заметил ни одного человека в рясе. Значит ли это что адвокаты умнее писателей»?

Глава 2

Впоследствии, движимый любопытством, я нашел фотоотчёты со Съездов театральных деятелей, заслуженных врачей России, геологов, художников…. Людей в рясах не увидел ни в одном.

Второе «открытие» – возраст делегатов. Да, «в теории» я знал, что средний возраст «среднего» члена СПР – сильно за шестьдесят, но вот убедиться в этом лично….

Больше половины членов СПР это поэты и поэтессы – дедушки и бабушки – намного старше 60 лет. Делегаты, занявшие первые ряды повергли меня тогда в лёгкое уныние. Возраст – сильно за 70. Да, интеллект у большинства делегатов, безусловно, присутствовал, но вот их способность создавать новые высокохудожественные произведения вызывала очень сильные сомнения.

Третье, что повергло меня, провинциала, в настоящий шок – это длинный ряд «ростовых» портретов, написанным с большим мастерством.

«Великие литераторы современности» – негромко, но с придыханием произнёс кто-то за моей спиной. А венчал галерею «великих» – Николай Федорович Иванов, собственной персоной….

Я честно попытался вспомнить, позировал ли кто-то из великих советских писателей на фоне собственных портретов; не смог. Впрочем, отторжения «галерея великих» тоже не вызвала.

«Москва же, – размышлял я, направляясь в зал заседаний, – Столица…. Этим всё сказано. У нас, в провинции, так не принято – выставлять себя на показ, превозносить собственные достижения, но у столицы – собственная атмосфера, собственные правила, собственное понимание скромности и простоты. Выставили портреты – значит, кому-то это нужно. Как говорили в 90-е знакомые бандюганы – «хороший понт дороже денег». Наверное, так и есть. А знакомых лиц почти нет. Но и это тоже ни о чём не говорит – мало ли новых классиков появилось за послеперестроечное время? Надо как-нибудь будет узнать, кто эти все люди…. Всё-таки – новая генерация русских классиков».

Тот, прошлый Съезд начался предсказуемо. Гимн, многочисленные поздравления, отчеты мандатной комиссии, дружное голосование за то, чтобы считать Съезд открытым, ещё более многочисленные выступления приглашенных и делегатов, восхваляющих сообщество литераторов и «лично дорогого Леонида Ильича»; прошу прощения – «уважаемого Николая Федоровича».

С приветственными словами к участникам съезда обратились: президент Российского книжного союза С. В. Степашин, начальник департамента Управления Президента РФ по общественным проектам Н. В. Синцов, председатель Общественного Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ В. А. Фадеев, председатель Союза журналистов России В. Г. Соловьев. Делегаты аплодисментами встретили выступления писателей Александра Проханова, Станислава Куняева, других гостей…

Прошёл один час, другой, покатился третий….

Поток выступающих-восхваляющих не ослабевал, даже усилился. О проблемах говорили мало и неохотно, всё чётче проступала единственная цель Съезда, ради которой со всей России собрали сто пятьдесят пять представителей региональных организаций (за их счет, разумеется) – безальтернативные выборы Председателя Правления. Однако непосредственно к голосованию переходить не спешили – требовалось «отыграть» весь Ритуал, полностью.

Но чувствовалось – к исходу третьего часа нескончаемого славословия Съезд подошел к своему экватору и все уже жаждут главного действия Съезда – выбора-перевыбора нового-старого Председателя Правления – в том, что кандидат будет только один и что это будет Николай Федорович Иванов, давно не сомневался уже никто.

Объявили перерыв – организаторы посчитали, что голосование на голодный желудок – не самая лучшая форма голосования.

Президиум поднялся наверх, в вестибюль.

Поднялся и разошелся – каждый к своему портрету. Усатый и бородатый мужик сурового вида (я уже знал, что это – генеральный директор Союза писателей России В.Дворцов) пошел к своему портрету, дождался, когда его окружит толпа гостей, преимущественно женского пола, приветливо улыбнулся вспышкам мобильных телефонов. Невзрачный дедок, с обширной лысиной и скудной бороденкой направился к «портрету с красной рубахой»; Н.Ф.Иванов замер возле своего.

Его немедленно окружили делегаты и делегатки, зашелестели виртуальные затворы айфонов и смартфонов.

И я неожиданно заметил, как преобразился Николай Федорович. Не внешне; внутренне.

Куда-то исчез простой русский мужик и писатель Николай Иванов, своей харизмой обаявший меня несколько месяцев назад, вместо него возник другой человек. Той же внешности, но – совершенно другой.

Этому, другому, откровенно нравилось внимание. Его простое, русское, «рязанское» (нос картошкой) лицо преобразилось; теперь Николай Федорович с удовольствием транслировал иной образ – образ мудрого руководителя, заботливого «отца родного» и всё это – на фоне его же портрета. Сияющая физиономия главначписа светилась от волны обожания, накатившей на него….

Николаю Федоровичу очень нравилось быть в центре внимания; он откровенно купался в собственной славе.

Я уже встречал людей, подобных ему….

«Оказывается, Николай Федорович очень любит власть»! – думал я, направляясь в кафе. – «Его, кажется, просто «распирает» от понимания того, какое «кресло» он занимает. Это не есть «гуд», но кто из нас без греха»! – размышлял я, семеня по крутым ступенькам. – «Хорошему человеку простительны многие недостатки».

Это был первый «звоночек», но я тогда этого ещё не понимал.

Закончилась лестница в подвал….

Кафе оказалось переполненным. Длинная-предлинная очередь из уставших и голодных стариков, со значками членов СПР, побудила меня вернуться в холл первого этажа и пойти в ресторан…

После перерыва Съезд покатился по намеченному сценарию.

Н. Иванов, презрев ложную скромность, взял на себя процедурную часть перевыборов самого себя на должность Председателя Правления. Говорил о себе в третьем лице, ставил вопросы на голосование и сам же оглашал результаты оных.

Никто не возражал.

Накануне волеизъявления Николай Федорович выступил с программной речью.

«Жить по Уставу»! – доносился из президиума его уверенный и твёрдый голос. – «Союз писателей Росси – это не казарма, где писатели обязаны ходить строем».

Мне его выступление понравилось, не смотря на неприкрытую пафосность.

– Жить по Уставу! – эта мысль полностью совпадала и с моими мироощущениями. По Уставу, по Закону, по Конституции…. А также – в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. «Опция» «жить по Уставу», жить по закону, у меня, как у педагога, установлена в «базовых настройках», что называется, «по умолчанию» – в школе иначе просто нельзя; учитель по-другому просто не имеет права жить и трудиться.

За Иванова проголосовали единогласно. Вместе со всеми поднялась и моя рука – искренне, без малейшего принуждения.

В тот момент я был уверен – Николай Федорович Иванов – именно тот человек, который необходим Союзу писателей России в один из самых сложных периодов его истории.

Неприятно «царапнула» фраза новоизбранного Председателя Правления, что у России только три союзника – Армия, флот и Союз писателей России, с большим эмоциональным надрывом выброшенная Николаем Федоровичем, но я понимал, что он в этот момент испытывает сильные эмоции и не стал «судить строго» своего литературного руководителя.

Я бросил взгляд на главу Союза журналистов России, присутствующего на Съезде, понимая, что Николай Иванов только что, по сути, перевёл в число врагов России все остальные творческие (и не творческие – тоже) союзы, задумался.

«Ведь если союзники России – Армия, флот и СПР, то остальные, получается, не союзники, а враги?

Союз журналистов – враг? Союз адвокатов – тоже враг? А Союз геологов? Союз театральных деятелей? Союз архитекторов? Или Союз заслуженных врачей России? Они, что, теперь тоже враги России? Ну нет, это вряд ли. Но тогда, может быть, – Союз переводчиков? В нём-то точно враги должны быть. Или Союз художников – те ещё вольнодумцы….

А как быть с Союзом кинематографистов? Только очень больной разумом или недалёкий человек может записать общественную организацию, возглавляемую Никитой Михалковым, во враги». – Думал я, наблюдая за главначжуром, никак не отреагировавшим на спорный пассаж Иванова.

Это был «звоночек» номер два, но я этого тоже еще не понимал.

После голосования Николай Иванов вновь взошел на трибуну.

Искренне поблагодарил делегатов за доверие, пожелал удачного пути домой… А потом, совершенно неожиданно, без перехода, без каких-либо внешних причин… сорвался в истерику.

В присутствии полутора сотен делегатов и примерно такого же количество гостей с яростью набросился на человека, отсутствующего на Съезде, осыпал его обвинениями, грозил карами.

Успокоился он не скоро….

Меня поразило преображение Николая Федоровича. На моих глазах «добрый дедушка мороз», сбросив с себя личину «отца родного», в одно мгновение превратился в злобного «бульдога», яростного «бармалея», а по сути – показал своё истинное лицо, до этого мгновения тщательное скрываемое под несколькими «масками».

Это был «звонок» номер три, и я этого сигнала уже не пропустил.

Через неделю после возвращения с XVI Съезда понял: если я хочу, чтобы меня перестал грызть «червь сомнения», мне необходимо понять, кем или чем была вызвана столько неожиданная «реакция» переизбранного Председателя Правления.

Навёл справки о человеке из Екатеринбурга, в чей адрес плевался слюной со сцены Николай Иванов (плевался – в буквальном смысле). Выяснилось, что Александр Кердан – писатель, полковник, причем настоящий, не налоговый, очень и очень уважаемый в литературном сообществе человек.

Создатель ассоциации писателей Урала и Сибири.

Нашел в Сети вопрос А.Кердана – Н.Иванову, и ответ на него:

«Дорогой Николай, здравствуй! Рад публично выразить тебе дружеские чувства и восхищение твоим творчеством и твоей боевой офицерской судьбой.

Теперь вопросы:

1. Какими тебе видятся шаги Правления нашего Союза по прорыву гласно-негласной блокады русских писателей в современных СМИ, в различных зарубежных книжных ярмарках, в комиссии по Госпремиям и т.д.?

2. Как продвигаются съемки художественного фильма по твоей «Наружке»?

Успехов во всем!

Александр Кердан (Екатеринбург)

Александр Борисович, приветствую тебя и друзей в Екатеринбурге.

По поводу первого вопроса – будем реалистами, никто не допустит русского писателя в либеральные СМИ. А в некоторые и нам самим идти не нужно, чтобы не мараться. Мы же не ходим на вечеринки «голубых». Мне представляется, что быстрее сможем доказать необходимость и значимость для России нашего участия в зарубежных книжных ярмарках. Можно в этой связи оглянуться на наш Союз хотя бы двухлетней давности – вообще ведь ничего не было. Ни строчки, ни кадра, ни информационной ленты. Но вот недавно Олег Бавыкин организовал прекрасную поездку наших поэтов во Вьетнам. На Книжной выставке на ВДНХ буквально несколько дней назад прошла блистательная конференция по Валентину Распутину. Борис Орлов в Питере «застолбил» несколько мероприятий в рамках Санкт-Петербургской выставки в апреле. Порадуемся за Владимира Крупина, ставшего обладателем Первой Патриаршей премии, за Владимира Личутина, получившего Государственную премию за прошлый год. Процесс сдвигается, и подчас невидимые, не афишируемые переговоры, переписки, встречи по данным вопросам продолжаются. Сам знаешь, если бы опустили руки – многие чиновники с удовольствием вообще бы перестали обращать на нас внимание. А здесь и тебе спасибо с твоими соратниками – сумели же подготовить почву и учредить литературную премию Уральского федерального округа! А премию Мамина-Сибиряка, ставшей одной из значимых в России! А издание газеты «Большая Медведица». А журнал «Чаша круговая»? А ежегодные совещания молодых писателей региона? И это только у вас. Так что Союз писателей сумел сохраниться и благодаря тому, что в регионах не замерла жизнь, что региональные организации не опустили свои знамена. Воистину воевода силен своей ратью!

Второй вопрос – он вроде личный, но для общего понимания скажу: никто нас в кинематографе, а также в театральном мире, особо не ждет. Там своя каста, ставшая локоть к локтю вокруг театров и телеканалов, киностудий. Я случайно прошел сито, вроде уже заказали 12 серий, вроде написал, обсудили, дали режиссера… И тут началось – появляется второй режиссер, седьмой соавтор, третий оператор и проч. В итоге бюджет фильма удваивается (в лучшем случае). И мне говорят: извините, но мы договаривались на иные суммы. Это первая позиция. И вторая – мы слабо владеем приемами драматургии. А там такая специфика! Спасибо Н.И. Мирошниченко, главному редактору «Современной драматургии» – он мне столько дал советов…»

Прекрасный, можно сказать – эталонный диалог двух крупных литературных деятелей, конструктивные отношения. Какого же размера «чёрная кошка» должна был пробежать между двумя полковниками, что один из них устроил настоящую истерику, только вспомнив о другом? Притом – на самом важном писательском форуме пятилетия.

Размышляя над странностями поведения Председателя Правления, набрал в поисковике фамилию главначписа, добавил слово «скандалы» ….

Мгновенно «вывалилось» несколько ссылок.

«Николай Иванов позорит президентский совет». «Главный литературный начальник страны Николай Иванов чуть ли не еженедельно вляпывается в громкие скандалы». «Провинция устала от хамства и клеветы Н.Ф. Иванова». «Иванов Николай Федорович решил упрочить свою власть, жестко подчинить провинциальные отделения Союза Москве». «Николай Иванов, писатель, драматург, военный журналист рассказал Наталье Тепляковой о том, как попал в плен к боевикам, находился четыре месяцы в сырой яме и не потерял желание жить…»

«Плен? Очень интересно»! – размышлял я. – «В первую чеченскую в плен к чеченцам попадало немало русских солдат и офицеров, были даже с «большими звездами». Но полковник – писатель? Как же его так угораздило-то? Надо срочно почитать»!

Повесть «Вход в плен бесплатный или расстрелять в ноябре» искать долго не пришлось…

Я открыл первую страничку, глаза привычно покатились по строчкам, складываясь в абзацы и страницы…. Читать было непросто. Литературный стиль у Николая Федоровича – своеобразный, я бы сказал – военный. «Картонные» герои, «рубленные» фразы, словарный запас – не хуже, чем у полкового политрука, но читать – можно, если понимаешь, что это – «секретарская проза» – особый вид литературы.

«Постарался» главный герой повести Николая Иванова на славу. Поехал «в командировку» в мятежную республику, в которой в каждой семье – по нескольку автоматов Калашникова – новеньких, только что с армейского склада. Ну, допустим, не знал. Или – не понимал. Или – не хотел понимать.

Не изучил особенностей горной республики (за сотни лет написаны тонны публикаций, в том числе и коллегами по перу), не изучил оперативную обстановку. Не заострил внимания на менталитете чеченцев. Не поинтересовался – а чем живут-то чеченские семьи в лихие 90-е, где и как добывают себе на хлеб – в горах пшеница-то не растёт. Но ведь что-то кушают… Что-то покупают. Где деньги-то берут на приобретения?

Сделал вид, что ни разу не слышал о похищениях с целью выкупа.

«Ну, хорошо, – думал я, – не знал, не понимал, не заострил. Да, это – глупость. Но глупость – это не смертельно.

Но поехать в машине по территории, где каждый первый спит и видит, что он захватывает в заложники русского, с целью «добычи денег на пропитание» себе и своей семье – это уже не глупость. Это – верх идиотизма»!

Дальше читать расхотелось. Полковник налоговой полиции (главный герой повести) ожидаемо получил то, что хотел – приключения «на нижние девяносто».

По полной программе.

И сложно винить в этом чеченцев, которые, вне всякого сомнения, с огромным изумлением наблюдали, как несколько «мешков с деньгами», сами, добровольно загрузились в автомобиль и без всякой охраны поехали «куда глаза глядят».

В Чечне.

Без охраны.

В девяностые годы.

Полагаю, чеченцы, прежде чем захватить главного героя повести, обхохотались, сидя за валунами, наблюдая за глупостью налогового полковника и его спутников.

Смех – смехом, но дело своё они сделали чётко.

Захват «денежной составляющей» груза в лице главного героя и его спутников был произведёт по всем правилам горского и военного искусства – внезапно, быстро и без потерь со стороны чеченцев.

А дальше начался ад – персональный для каждого и общий – для всех. Автор повести пишет, что героя его повести его били, морили голодом, расстреливали.

Полагаю, что Николай Иванов – не лжет. Со всеми русскими тогда так поступали. С теми, кто попал в плен.

Но постепенно всплывают и более интересные подробности.

Выясняется, что главный герой повести – трус, но трус не простой; он «трус – на понтах». Искренне опасается за свою жизнь, а в качестве аргумента пишет (дословно): «погоны – полковничьи, часы – генеральские, могут подумать, что я – из ФСБ, тогда сразу – смерть».

Часы у него, понимаешь, генеральские, хотя сам – всего лишь полковник.

Смешно.

Но дальше – ещё интереснее.

Расстрел.

Любой здравомыслящий человек задал бы себе вопрос – зачем чеченцам кого-то расстреливать, шуметь, привлекать лишнее внимание к наличию в семье денежного актива, если можно просто и эффективно, по-тихому придушить пленников (как вариант – перерезать горло) и закопать в промоине – не слишком глубоко, чтобы медведи или волки смогли добраться. Звери растерзают тела так, что ни одна экспертиза не определит, от чего именно умерли русские.

Однако – инсценируют расстрел.

Зачем?

Логика подсказывает – чтобы оказать большое моральное воздействие, добиться того, что поверят – в следующий раз всё будет по-настоящему.

И ведь сработало!

Главного героя повести затрясло от страха так, что он и через несколько лет пишет «…расстрелять в ноябре».

Насколько я понимаю чеченский менталитет, пленника никто расстреливать не собирался.

Нет, не потому что «афганец» и не потому что писатель. Но потому что – деньги.

Как правильно заметил автор повести – «мешки с деньгами, прыгают».

Заметил, но выводов правильных так и не сделал.

Оно и понятно. Чеченцы – известные мастера психологического давления. Хотя их тоже можно понять – с голодухи «и не так раскорячишься».

Ну, а «вишенка на торте» – «виртуальная» граната на мешках, поверх крышки зиндана.

Боевая граната.

Поверх мешков.

В доме, где живет большая семья – старики, женщины, дети.

Любой из которых по неосторожности или забывчивости может коснутся взведённой гранаты. А еще иногда по двору ходят козы или кто там ещё водится у чеченцев? И тоже могут столкнуть гранату на землю.

Граната, с помощью которой один отмороженный русский может добыть себе свободу.

Обезвредить оружие, пробраться в дом, захватить в заложники ребёнка….

Я понимаю, чеченцы – жесткие ребята, но уж точно – не глупые.

Глупые в горах не выживают.

После прочтения повести «Вход в плен бесплатный…» остался лишь осадок. И пожелание автору – добавить в начало названия два слова – «Для дураков».

Главного героя совершенно не жалко – слишком уж упирает автор на его физические страдания.

В повести Николая Федоровича симпатию вызывают только чеченцы. Смелые, даже отчаянные. Готовые ради рода, ради семьи – на всё. Держат слово. Не лгут. Последовательны во всём.

Даже извинились; смогли преодолеть собственную гордыню.

В отличие от главного героя повести.

После прочтения я сказал самому себе «спасибо» за то, что смог осилить унылое чтиво до конца. Почему? Прояснилось, откуда «растут ноги» у эмоциональной неустойчивости Николая Федоровича: вот отсюда, из чеченского погреба-зиндана.

Многомесячный плен, сильнейшее психологическое давление, страх за семью (хотя я очень сомневаюсь, что чеченцы тронули бы семью Николая Иванова, лично мне такие прецеденты неизвестны), фактор неопределённости – всё это отнюдь не способствует психологической устойчивости, скорее – наоборот: расшатывает психику человека до крайности.

Что и подтвердилось в конце шестнадцатого Съезда СПР.

Однако меня порадовало другое – Николай Иванов смог сохранить разум, не спился, не опустился на дно жизни.

Нашел в себе силы жить и работать дальше.

А глупость?

Кто из нас не делает ошибок, за которые расплачивается потом всю жизнь?

Точно – не я.

За мои глупости мне стыдно до сих пор, хотя прошел уже не один десяток лет.

«Пусть в неё бросит камень тот, кто сам без греха». – Сказал Спаситель.

И хотя понимание – пришло, «червячок сомнения» – остался.

Примерно в то же время, в тех же местах в плен к боевикам попали десятки русских солдат. Одного из них – Андрея Калашникова – я знал лично.

Держали пленных в ущелье, под открытым небом, кормил скудно – время от времени бросали булки. А потом смотрели как русские солдатики бьются друг с другом ради кусочка хлеба.

Но однажды всё изменилось – чеченцы предложили солдатам принять ислам.

Десять русских воинов сказали, что они – согласны.

Учили суры на арабском языке, по пять раз в день совершали намаз.

Питание стало получше.

В нужный день, на рассвете, поднялись на гору, для совершения обряда. Десять безоружных русских солдат и пять вооруженных боевиков. А еще – мулла…

Во время подъёма на гору солдаты напали на боевиков с автоматами. Рвали оружие, грызли зубами… Пятеро погибли на месте, осознанно пожертвовав своими жизнями ради жизней товарищей, пятеро – смогли уйти, с оружием, добытых у боевиков.

Местные жители их потом долго гоняли по горам: солдаты крали у чеченцев еду.

Наступили холода.

Первыми умерли раненные при побеге.

Затем – простывшие.

Выжил один Андрей. Единственный из десяти солдат, отважившихся на побег. Холода гор не смогли одолеть закалённого сибиряка.

Он поочерёдно похоронил всех ребят; впоследствии, после второй чеченской, вернувшись в знакомые места со сводным отрядом ОМОН, нашел могилы всех парней; тела солдат вернули на Родину.