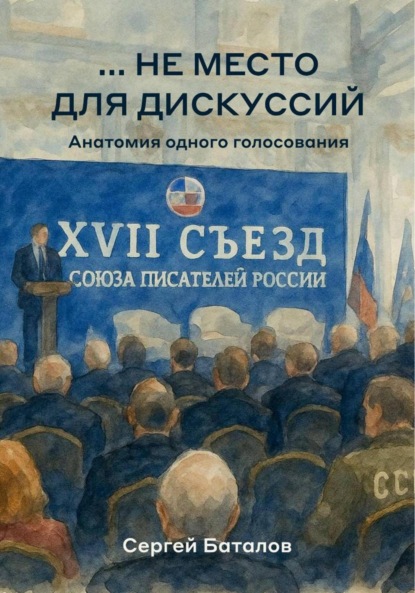

…не место для дискуссий

- -

- 100%

- +

Жилин и Костылин – такие фамилии носили герои бессмертного произведения Льва Толстого. Если смотреть через призму творчества Льва Толстого на Иванова и Калашникова, то Иванов – определённо Костылин: «через три месяца еле живого привели».

Простые русские солдаты смогли выстоять и не сломаться, а «бывший афганец» и бывший главный редактор журнала «Советский воин», увы… А ведь как «рвал тельняшку» на груди всего за несколько лет до этого, доказывая, что главный редактор журнала «Честь имеет», а министр обороны – наоборот.

«Червячок сомнения» в моей душе заворочался сильнее….

Глава 3

…Броуновское движение делегатов прекратилось, мужчины и женщины, вооруженные телефонами и мандатами, нестройными группками потянулись к вдоль рядов – занимать свои места. Возле меня грузно приземлился крупный крепкий мужчина, ростом повыше меня – настоящий богатырь. Сунул могучую ладонь, поблагодарил за то, что я «сторожил» его место, «отваживая» других претендентов от папки на стуле, которой мужчина-богатырь «обозначил» своё место. Я пожал плечами – дескать, не стоит благодарностей, незаметно присмотрелся к соседу.

По фигуре – борец, но уши – не поломаны. Да и интеллектом явно не обделен. Вероятнее всего – боксёр. Хотя и это – неточно: нос не поломан, а у «тяжей» удары всегда очень тяжелые. Может, отставной спецназовец или обычный тяжелоатлет?

– Откуда Вы? – поинтересовался я, попутно оценивая ширину плеч и плотность мышечной структуры соседа.

– Краснодар! – ответил мужчина, поворачиваясь к кому-то в проходе.

«Не иначе как Хапланова мне его подсадила», – размышлял я, отодвигаясь от могучего тела краснодарского коллеги. – «Ненавидит она меня. Решила подстраховаться на всякий случай? Или это «толстый намёк» от Николая Федоровича, чтобы я, так сказать, не бузил? Ведь если что, краснодарский «товарищ по перу» мне голову оторвёт словно куренку. А даже если и так, что это меняет для меня? Да – ничего»!

Я ещё отодвинулся от коллеги-богатыря, которому явно не доставало места на узком стуле, почувствовал, что моя «пятая точка» наполовину переехала на соседний стул. Поёрзал спиной, ища опору между двумя спинками.

Получилось.

Так я и просидел весь Съезд – на двух стульях, подобно Михаилу Горбачёву в эпоху умирающего Союза ССР.

Внезапно среди делегатов произошло движение. Мужчины и женщины задвигали стульями, повернулись куда-то назад; туда, где молча двигалось что-то длинное и тёмное. Зашелестели телефоны, по залу полетели вспышки.

Воздух в зале словно уплотнился, а энергетика помещения сгустилась настолько, что её можно было резать ножом.

По узкому проходу, осторожно переступая через ноги и сумки, совершенно не обращая внимания на сияющие лица делегатов, медленно, словно исполняя некую повинность, без какого-либо энтузиазма на лицах продвигались несколько человек.

«А Шахназаров-то, оказывается, совсем небольшого роста, – отметил я, поднимая смартфон на уровень глаз. – И как же постарел Никита Сергеевич! Явно уже не тот Сергей Сергеевич Паратов, потомственный дворянин, владелец судоходной компании, который мне всегда нравился самым парадоксальным образом, в отличие от Карандышева или Мокий Парменовича».

Михалков и Шахназаров прошли вперёд и сели на стулья рядом, точно в центре среднего ряда. Потерять их в общей массе делегатов было невозможно – две светлые головы постоянно поворачивались и наклонялись к друг к другу – кинематографисты негромко что-то обсуждали. Вот так, благодаря Николаю Федоровичу я оказался в трех метрах позади двух людей, чей авторитет для меня не имеет границ.

Никита Михалков и Карен Шахназаров, присутствующие на Съезде, заметно подняли мне настроение и каким-то невероятным образом напитали мою душу мощной энергией, словно я только что находился во враждебном окружении и внезапно «подошло подкрепление».

Разумеется, это было не так.

Но дышать стало полегче.

Едва последняя группа делегатов заняла свои места, на сцену энергично поднялся помощник Президента России Владимир Ростиславович Мединский. Он зачитал поздравление Съезду от Владимира Путина, после чего за спиной кремлёвского чиновника на большом экране, возникло до боли знакомое лицо человека, при котором в двери страны в 1998 году «постучался» дефолт. Чтобы не выдать своих чувств, пылающих внутри, я сделал «каменное лицо» и не мигая смотрел на блестящую шарообразную голову Кириенко, его шевелящиеся губы, а сам вспоминал многочисленные трагические истории, напрямую связанные с «черным» 1998-ым.

Несколько лет назад ко мне обратилась мама моего ученика – Татьяна Русакова. Она попросила меня помочь найти жильё и провести сделку по приобретению однокомнатной квартиры, на первом этаже – она чётко обозначила, в каком именно районе. «Комиссия, правда, совсем небольшая – всего тридцать тысяч рублей. Больше у них нет».

Я ответил согласием. Уточнил, чем вызваны столь жесткие ограничения по сумме на недвижимость – два миллиона двести тысяч и ни рублём больше.

– История такая, – рассказала Татьяна, – В 1998 году сын моих знакомых, за несколько месяцев до дефолта, занял у «серьёзных людей» сравнительно небольшую сумму, кажется – на бизнес. В долларах, разумеется. А потом случился «чёрный» август.

Новосибирские «барахольные бандиты», ссудившие его, потребовали срочно вернуть займ, с процентами, причём – тоже в долларах. И срок установили – две недели. Иначе – смерть. Мои знакомые, чтобы выручить сына, быстро и недорого продали свою квартиру, а сами переехали в общежитие. Сын отдал бандитам долг и с оставшимися деньгам собрался в Китай, закупиться товаром. Уехал и пропал без вести. Ни сына, ни – денег.

С тех пор прошло более двадцати лет. Мои знакомые двадцать лет копили деньги, чтобы купить себе отдельное жилье – из «общаги» завода пенсионеров пригрозили выселить принудительно. На данный момент у них – два миллиона двести тысяч, и времени ждать больше нет. Постарайся найти за эти деньги хоть что-то, в чём можно жить двум старикам, у одного из которых сложный перелом бедра, и костыли»!

Разумеется, я пообещал.

Перерыл все доступные базы квартир, подключил всех знакомых риелторов, но квартиру – нашел. Первый этаж, сносное состояние. Правда цена – два пятьсот, на триста тысяч больше чем есть у знакомых Татьяны.

С трудом уговорил пенсионеров «просто посмотреть».

Хозяйка квартиры встретила меня с неприязнью, разговаривала сухо, поджав губы – по телефону я озвучил ей условия моих клиентов. Всё время порывалась уйти – «мои» пенсионеры немного запаздывали.

Наконец, раздался долгожданный звонок в дверь.

Хозяйка квартиры шагнула к двери, открыла дверь, увидела мою клиентку и… замерла.

– Мама! – едва слышно прошептали её губы. – У Вас лицо моей умершей мамы! Вы только ростом немного повыше!

Потом был осмотр квартиры, которая очень понравилась знакомым Татьяны, и торг.

Ну как торг. «Злая» и «сухая» хозяйка квартиры, не отрывая взгляда от «мамы», в одну секунду уступила в цене триста тысяч рублей.

Сделка состоялась, пенсионеры, двадцать лет прожившие в общежитии из-за «ошибок» таких, как Кириенко, наконец, вновь смогли сказать слова «моя квартира».

«Наверное, в Аду, если он существует, для «творцов» дефолта 1998-го есть отдельный котёл с самой горячей смолой», – думал я, прикрывая глаза, не в силах заставить себя смотреть на улыбающееся лицо Кириенко. – «Сколько же людей сгинуло тогда из-за дефолта и его последствий? Убиты, обнищали, выброшены на улицу, свели счёты с жизнью… Точное число не знает никто. Тысячи… А ведь каждый из них был живым человеком, жил, работал, растил детей, любил, строил планы…»

Из мрачной задумчивости меня вывел Степашин – извечный завсегдатай писательских Съездов. Я хорошо помнил его выступление два года назад… Я смотрел на лицо вечного «бывшего чекиста», а сам думал о том, что в 1999-ом Ельцин поступил очень мудро, не назначив его своим преемником. «Если бы позже, в двухтысячном, Степашин стал Президентом России, сейчас не было ничего ни России, ни Президента. В лучшем случае – семь или восемь отдельных территорий-протекторатов, со своими администрациями, валютами и прочими атрибутами «независимости». Не было бы ни армии, ни ядерного оружия. Только квазигосударства-марионетки на бывшей российской земле. Как хорошо, что Ельцин выбрал именно Путина, а не Степашина.

«Вечному чекисту» точно не удалось бы остановить расползание страны, трещавшей по швам.

Не тот характер.

Слишком добрый.

Слишком мягкий.

Для самой большой империи планеты.

Мягкотелые политики не создают Империи. Они их разваливают. Как это сделал «Миша меченый», например».

Наконец слово получили те, кого я ждал с особым трепетом.

Максим Бахарев, капитан, Герой России, в бою был ранен в руки и ноги, с простреленными руками подбил два танка. В результате ранений лишился рук и ног. Его выступление съезд Союза писателей делегаты слушали стоя. Я не смог сдержать слёз, глядя на Героя России. К счастью, на влагу в моих глазах никто не обратил внимания.

Следом выступил ещё один герой СВО – Сергей Лобанов.

«Обозначу два момента, – обратился к делегатам Сергей, – первый момент – скажу, как военный человек. Спасибо всем писателям Союза писателей России, что вместе с нами с самого начала специальной военной операции, вооружившись пером и бумагой, встали в один строй защищать интересы России, интересы Донбасса.

И теперь скажу, как писатель.

Есть ли гений во мне -

Только время покажет.

Я пишу о войне

Что на лицах под сажей.

Что в сырых блиндажах

Надрывается матом,

Что лежит на ежах

Обгоревшим солдатом.

Что целует в уста

В дыме первого боя.

Что чертовски проста,

Хоть слывёт непростою.

Что крестами стоит

У друзей на могилах.

Что крестами висит

У лжецов на мундирах.

Что навечно во мне,

Что всегда будет в теме.

Не писать о войне

Равносильно измене»!

Мы, делегаты, устроили Сергею настоящую овацию.

Наконец, после единогласного утверждения повестки и регламента Съезда за крошечную трибунку встал Николай Иванов.

– Уважаемые коллеги! – Всё еще волнуясь, начал говорить Николай Федорович. -

Даже по нашему Внеочередному съезду мы ощущаем, насколько сконцентрировано время, требующее от нас практически мгновенных реакций.

Судя по переполненному залу, сегодня здесь и впрямь зарождается что-то важное, ещё не до конца оценённое даже нами. Пусть эта энергетика сработает на созидание. Главный посыл сегодняшнего съезда – мы сплачиваемся не вокруг Иванова, Петрова или Сидорова, а вокруг России и во имя России. Остальное – частности, которые здравомыслящие люди способны и обязаны преодолеть….

«Не думаю, что выступление будет продолжительным, – размышлял я, слушая Николая Иванова, – формат, время и место внеочередного Съезда не предполагают длительных выступлений и большого числа выступающих. Все давно всё знают – зачем собрались и для чего. Необходимо соблюсти формальности, Ритуал.

Жить по Уставу! – ведь кажется, так говорил Николай Федорович на шестнадцатом Съезде, всего два года назад. Или уже – не надо? Съезд-то собрали с грубейшими нарушениями действующего основного документа Союза писателей.

В Уставе Союза писателей России 2023 года определена норма представительства: два делегата от списочного состава регионального отделения более пятидесяти человек, один делегат – если в реготделении меньше пятидесяти.

Чётко и понятно.

Например, от Новосибирского регионального отделения на Съезде должны присутствовать две делегата. Как и было на предыдущем форуме. И ранее – до этого. Но Правление Союза писателей России обошло требование действующего Устава и самостоятельно (то есть – незаконно, поскольку Правление не обладало правом назначать квоты) определило нормы, после чего прислало «разнарядку» – от Новосибирска может быть избран только один делегат, причём поездка – за собственные средства.

С точки зрения закона об общественных объединениях, который не позволяет ущемлять права даже одного члена Сообщества – грубейшее нарушение. Настолько серьёзное, что позволяет отменить Съезд, через суд, разумеется. Чем Никита Сергеевич, кстати, однажды и воспользовался – отменил результаты нелегитимного Съезда Кинематографистов и провёл другой, законный, на котором и победил.

Поступок, достойный похвалы и всяческого уважения.

Но где Закон и где – Иванов?

«Меньше – можно, больше – нельзя»! – Сказал, как отрезал главначпис на замечания о нарушениях Устава и больше в споры по этому вопросу не вступал.

«Его позицию можно понять, – размышлял я, внимательно вслушиваясь в дребезжащий голос Николая Иванова, – сжатые сроки; обязательные условия – близость к Кремлю, всего два часа на весь Съезд – поставили его в условия, в которых выбирать не приходилось. Единственная локация, которая могла устроить «больших дядей» – Дом Пашкова. Большой зал оказался занят, довольствовались тем, что поменьше. Тот, что «поменьше», вмещал ограниченное количество гостей. Когда всё подсчитали, стало понятно, что по Уставу – не получается.

«Отодвинули» в сторону Устав, начали придумывать «квоты».

Но могла бить и иная причина, о которой нам не сообщили».

Я вспомнил, что накануне Съезда, во время прогулки вокруг портретов «выдающихся литераторов современности» мне встретился руководитель писательской организации, родившийся в том же городе, что и мои дети. На мой вопрос о законности Съезда ввиду нарушения норм представительства мужчина криво усмехнулся, отвернулся от меня, но пробормотал что-то вроде «…да всего семнадцать человек разница. На результаты голосования эти люди не повлияют никак».

«Значит, посчитали. Значит, обсуждали»! – сделал вывод я, – «Знали, что грубейшим образом нарушили Устав. Что права семнадцати представителей региональных писательских организаций нарушены, но посчитали сие обстоятельство малозначимым. Ну да… Я же помню…. Жить по Уставу».

Действующий Устав я изучил неплохо. Как и тот, который примут на Съезде. В «новом» есть фраза о том, что Правление принимает решение о количестве делегатов и «квотах», но «новый» Устав ещё не принят и не зарегистрирован, поэтому продолжает действовать тот, который принят на шестнадцатом Съезде.

Хотя почему я удивлён? Нарушать Устав у Николая Иванова – это в крови. Вспомнилась его хвастливая запись о том, как он попал в Афганистан. Курсант четвёртого курса «забил» на Устав и шастал по военному училищу с расстёгнутым воротничком. За что и был наказан. И Николай Иванов не переживает по этому поводу, даже гордится: какой он смелый, презирающий воинские Уставы.

Дальше – больше.

Николай Федорович Иванов, самый главный редактор журнала «Советский воин» почему-то решил, что он может не подчиняться приказам Министра обороны страны: не согласился с названием главного военного журнала, предложенного Грачевым. Как итог – изгнан из армии «по компрометирующим обстоятельствам».

Впоследствии Иванов долго и путанно объяснял, что он-де «сам ушел»; возможно, но осадок-то остался.

Первый же крупный скандал в новой должности Председателя Правления с участием Николая Иванова приключился за пару лет до шестнадцатого Съезда. Николай Федорович, вступив в должность, объявил, что всем членам писательского сообщества необходимо получить новые билеты, с его, Иванова, подписью. Но не просто получить, а за деньги – всего за тысячу рублей.

Лично я не возражал. «Может, в Москве так принято – каждый новый писательский начальник «гребёт» ситуацию «под себя», устанавливает свои «правила игры». – думал я. Привёз Шалину «косарь» наличкой, дождался нового билета.

Дождался – и забыл.

Но не забыли другие литераторы.

У одного из моих коллег по Союзу липчанина Андрея Новикова, на тот момент – секретаря Союза писателей России, возникли вопросы: кто принял решение об «обмене билетов»? Где деньги? Почему – «в чёрную»? На что их потратили? На уставные требования или на что-то другое? Ведь сумма-то получалась немалая – шесть тысяч писателей передали Иванову «наликом» по одной тысяче рублей. А все вместе – шесть миллионов.

Немалая сумма для «уставных требований», даже за вычетом затрат на производства билетов и значков.

Прозаик из Липецка мгновенно получил «чёрную метку», на него началось сильнейшее давление. Настырный и острый на язык Андрей Вячеславович не сдавался.

В публичном пространстве началась острая дискуссия …

«Решение об обмене билетов принято на Съезде»! – заявил в публичном пространстве Николай Иванов. Дескать, я в этой финансовой афере совершенно не при чём – просто исполняю решение Съезда, ко мне какие могут быть вопросы?

Однако Николай Федорович не учел другое – интернет помнит всё.

Я не поленился, нашел стенограмму пятнадцатого Съезда союза писателей – того самого, где Ивановы так ловко переиграли Сергея Шаркунова и где Николая Федоровича впервые избрали Председателем Правления.

Раз прочитал, другой, третий…

Слов или решений Съезда об обмене билетов не нашлось нигде.

Так я впервые узнал, что Николаю Иванову ничего не стоит солгать в публичном пространстве. Именно тогда я впервые подумал, что человеку, чья финансовая щепетильность – осетрина второй свежести – ему не место во главе писательского сообщества.

Разумеется, после подобных «открытый» я поддержал Андрея Новикова. Терпеливо объяснял участникам дискуссии, что фраза про «кувшинные рыла» – она из романа Гоголя «Мертвые души», а слова «Метать бисер перед свиньями» – из Нагорной проповеди Иисуса Христа.

Не помогло.

Откуда-то вылез никому неизвестный тип с сетевым именем (псевдонимом) «Иван Тараев» и начал безапелляционно поучать участников дискуссии, оскорблять тех, кто не согласен с его мнением.

На официальном аккаунте Союза писателей!

Мои комментарии на официальной страничке Союза писателей России подтёрли, а самого меня – забанили, ровно на месяц.

Как и Андрея Новикова.

Забанил, как выяснилось, администратор сайта – тот самый «Иван Тараев». – технический работник, не являющийся членом союза писателей и в целом никому не известный человек.

Кто же наделил столь гнусного персонажа столь широкими полномочиями? В СПР на тот момент только один человек мог позволить такое действие – сам Николай Иванов. Некоторые завсегдатаи писательского ресурса тоже задавали этот вопрос – что это за моральный урод скрывается под «ником» «иван тараев», кое-кто допустил предположение, что это сам Николай Федорович, однако я с ходу отмёл это предположение.

Стиль не тот. Чувствуется рука другого человека.

Но тогда немедленно возник другой вопрос – а Николай Иванов в курсе, что твориться у него «под боком»?

Неожиданно вспомнился фрагмент интервью Иванова, в котором он утверждал, что «читает всё», что связано с деятельностью Союза писателей.

Сомнений в том, что главначпис знает содержание текстов «ивана тараева», не осталось.

Не осталось и вопросов к «тараеву»: типичная малообразованная «сетевая шавка», «человек без лица», «карманный бультерьер», который кусает и облаивает всех, кто не нравится ему лично или её хозяину. Далеко не единственный в своём роде.

Зато появились вопросы уже к Николаю Федоровичу. Главный из которых – почему он, главный писательский начальник позволяет «ивану тараеву» банить и оскорблять членов Союза писателей России – человеку, не состоящему ни в каких Союзах, кроме общества любителей пострелять по тарелочкам?

Литераторов, которые вообще-то платят ему, Иванову, взносы, и он, Иванов, по должности своей обязан ограждать членов писательского союза от таких гнусных типов, как «тараев».

А Николай Иванов не просто не ограждает, но, как видится, ещё и эпизодически «науськивает» своего «карманного бультерьера» на тех, кто не разделяет его точку зрения.

Ответ на болезненные вопросы, как обычно, нашелся в классике, у Маяковского: «Мы говорим Ленин – подразумеваем – партия. Мы говорим партия, подразумеваем – Ленин. Партия и Ленин – близнецы-братья…»

«Собственно, как Иванов и «тараев», – думал я, пролистывая официальные интернет-странички Союза писателей России, на которые мне запрещён доступ, – хотя я могу и ошибаться и «тараев» – не брат-близнец Николая Федоровича, а его темная ипостась, изнанка его души, которую он не спешит демонстрировать публично. Зачем-то он этого «тараева» же держит возле себя? Держит и позволяет творить лютую гнусь. Может, всё-таки правы те коллеги, которые убеждены, что «иван тараев» это Николай Иванов и есть.

В этом мире всё возможно».

С этого момента моё отношение к Николаю Иванову переменилось с нейтрально-положительного на резко отрицательное, оно быстро покатилось вниз, ускоряясь с каждым днём – разве можно уважать руководителя или коллегу, который позволяет своим псам кусать своих подчиненных?

Я выпрямил спину, слегка прислонился к спинкам стульев, продолжил внимательно слушать доклад Председателя Правления.

– Съезд – не место для дискуссий! – доносилось со стороны Президиума Съезда. Я вспомнил, что ранее слышал эту фразу. В одном из своих интервью накануне писательского форума Николай Иванов уже заявлял, что съезд – не место для дискуссий. «Единственная возможность показать, что с чем-то не согласен, это проголосовать с помощью мандата: «за», «против», «воздержался». – утверждал Николай Федорович. Общественность с Ивановым не согласилась. В СМИ начались споры…

Я едва заметно повернул голову вправо, влево…. Слова Председателя Правления не вызывали у делегатов ни несогласия, ни одобрения. Казалось, людям, собравшимся в Доме Пашкова, абсолютно всё равно – позволит Иванов обмениваться мнениями на Съезде или не позволит. По воодушевлённым лицам делегатов, с видимым удовольствием слушавших выступление своего лидера, можно было понять одно – они собрались на Съезд для единственного действия – выбрать нового руководителя писательского сообщества – того самого, что сейчас сидит в первом ряду – молодого, энергичного помощника Президента, успешного и эффективного управленца, бывшего министра культуры. Всё остальное уже не имеет значения.

Главное – проголосовать! – читалось на сияющих лицах делегатов, и я их понимал.

Первый Съезд Союза писателей СССР длился шестнадцать дней. Решали фундаментальные вопросы новой советской литературы, много дискуссировали… Приняли решение о социалистическом реализме. Прочие очередные Съезды Союза писателей СССР были уже покороче – четыре-пять дней. Крупных, стратегически важных вопросов на обсуждение уже не выносили (всё решалось в ЦК КПСС), но высказаться давали всем.

Четыре-пять дней писательского Съезда для «тоталитарного совка» – это была норма.

В 2025 году, на «чрезвычайный» и внеочередной, «переломный» и «объединительный» Съезд литераторов страны отвели всего два часа.

Что поделаешь…. Современная литературная демократия – она такая; в ней нет места для дискуссий; голимый демократический централизм.

Накануне, перед поездкой на Съезд, я забрался в интернет и поинтересовался – а как обстоят дела с дебатами в других всероссийских сообществах?

Тоже Съезд – не место для дискуссий?

Оказалось, что не для всех.

Союз адвокатов проводит свои форумы гораздо чаще – один раз в два года. Много обсуждают изменения в законодательстве….

Союз заслуженных врачей России – очень даже место для дискуссий. Вот что я прочёл о его результатах:

«В ходе двух дневной работы обсуждался весь спектр насущных вопросов, от решения которых, во многом, зависит эффективность оказания медицинской помощи российским гражданам, эффективность всей системы отечественного здравоохранения. Особое внимание было уделено освещению вопросов о необходимости возрождения и развития в медицинской среде системы наставничества, деонтологии и преемственности поколений; повышения уважения и доверия в обществе к профессии врача; повышения личной ответственности руководителей всех уровней здравоохранения в решениях, приводящих к снижению социальной, правовой защиты медицинских работников и государственных гарантий по оказанию медицинской помощи российским гражданам; повышения качества ВУЗовского и последипломного медицинского образования; эффективного использования государственных средств на нужды здравоохранения, в том числе за счет совершенствования системы государственных закупок; организации эффективной системы общественно-профессионального контроля в сфере здравоохранения; совершенствования системы общественно-государственного контроля как действенного механизма по обеспечению населения достоверно безопасными, качественными и эффективными средствами медицинского назначения, товарами для здоровья и продуктами питания; повышения культуры здоровья в обществе, прежде всего, среди подрастающего поколения, повсеместной популяризации здорового образа жизни».