- -

- 100%

- +

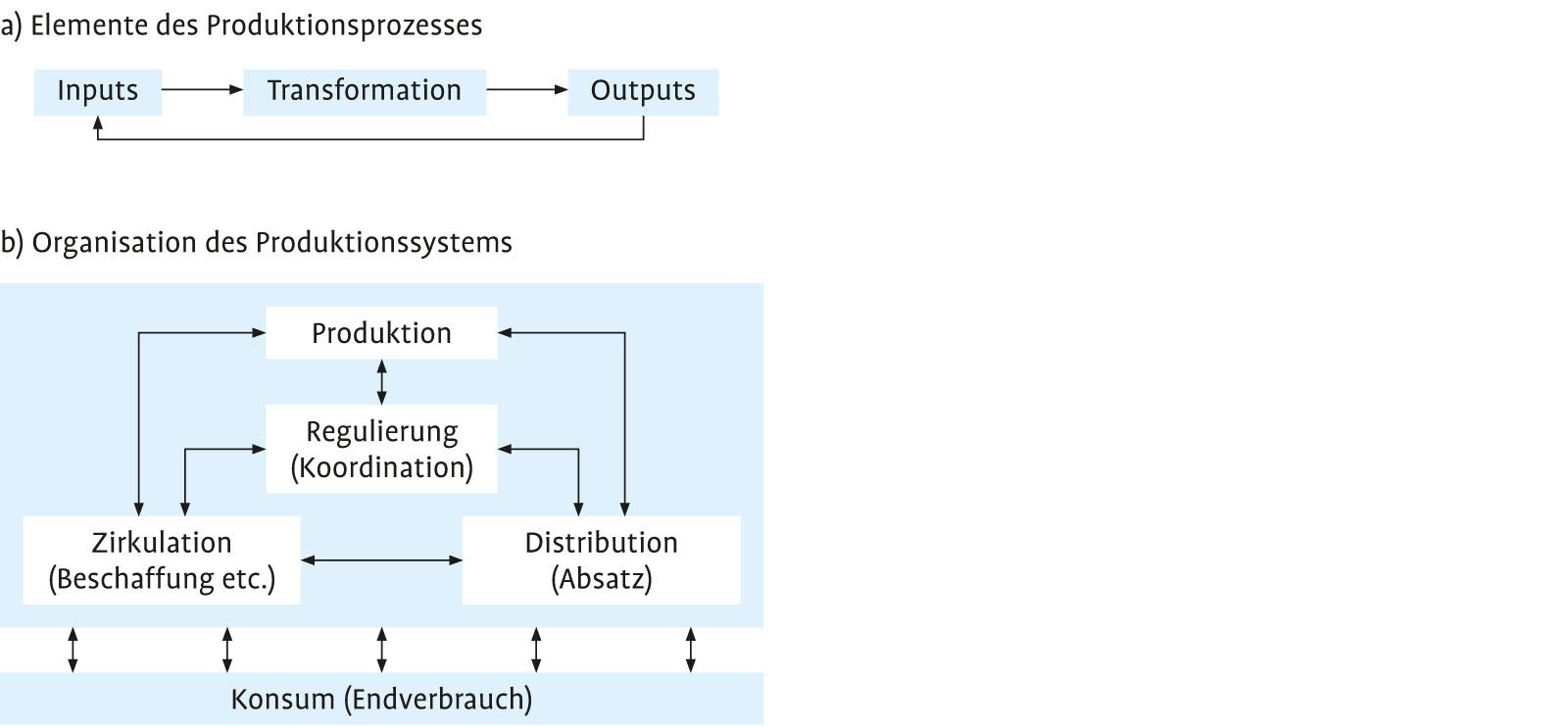

Abb. 3.5 Prozess und System der Produktion (nach Bailly et al. 1987, S. 50; Dicken und Lloyd 1990, S. 7)

Ausgangspunkt der Analyse eines Produktionssystems ist oftmals eine Produktions- bzw. Wertschöpfungskette, in der einem Produkt stufenweise neue Werte hinzugefügt werden. Der Beitrag der Wirtschaftsgeographie bei der Untersuchung der fünf Funktionen im Produktionssystem besteht darin, die Organisation der Wertschöpfung aus räumlicher Perspektive zu beschreiben, zu erklären und den Einfluss ihrer funktionalen Arbeitsteilung auf soziale und ökonomische Prozesse in räumlichen Kontexten zu untersuchen. So zeigt die empirische Analyse des Strukturwandels z.B. in Süddeutschland einerseits die stetig steigende Bedeutung der Zirkulation im Verhältnis zu den übrigen Funktionen des Produktionssystems. Andererseits belegt die Analyse aber auch, dass gerade die Regionen in Süddeutschland am stärksten wachsen, in denen Produktion und Zirkulation gekoppelt bzw. miteinander verflochten sind (Glückler et al. 2015). Grundlage aller Wertschöpfungsketten bilden die Produktionsfaktoren. Sie umfassen in der volkswirtschaftlichen Analyse Boden (natürliche Ressourcen), Arbeit und Kapital (Sach- und Humankapital) (z. B. Healey und Ilvery 1990, Kap. 4; Bontrup 1998, Kap. 2.1 bis 2.9). Die neuere soziologische Debatte unterscheidet neben Sach- und Humankapital als weitere Kapitalform das soziale Kapital, das die Gesamtheit der Gelegenheiten aus sozialen Beziehungen widerspiegelt (→ Kap. 7.3.3).

3.3.1Produktionsfaktor Boden

Der Boden hat als Produktionsfaktor eine dreifache Stellung: Er ist landwirtschaftliche Nutzfläche, Fundort nicht erneuerbarer Rohstoffe und Energieträger sowie Standort für Wohnungsbau, Industriebetriebe und Verkehrsanlagen. Im Zusammenhang mit dem Produktionsfaktor Boden werden in der Wirtschaftsgeographie verschiedene Probleme thematisiert. So ist die Nutzung von Boden durch eine zunehmende Flächenbeanspruchung gekennzeichnet, was zu Landnutzungskonflikten zwischen verschiedenen sozialen Gruppen führt und in der Vergangenheit sogar Kriege bewirkt hat. Ein weiteres wichtiges Kennzeichen, das menschliche Verhaltensweisen beeinflusst, ist die Abnahme natürlicher Ressourcen und die damit einhergehende Verknappung. Für den Produktionsfaktor Boden wird oftmals das Gesetz vom abnehmenden Ertragszuwachs angenommen. Dieses besagt, dass der durch die zuletzt eingesetzte Faktoreinheit erzielte zusätzliche Ertrag mit zunehmendem Faktoreinsatz (z. B. erhöhtem Einsatz von Düngemitteln) immer geringer wird. Je größer die bereits eingesetzte Menge an Düngemitteln ist, desto mehr Düngemittel müsste man zusätzlich einsetzen, um den Ertrag pro Flächeneinheit weiter zu erhöhen. Jenseits einer maximal verkraftbaren Menge würde eine Überdüngung des Bodens sogar zu Ertragseinbußen führen.

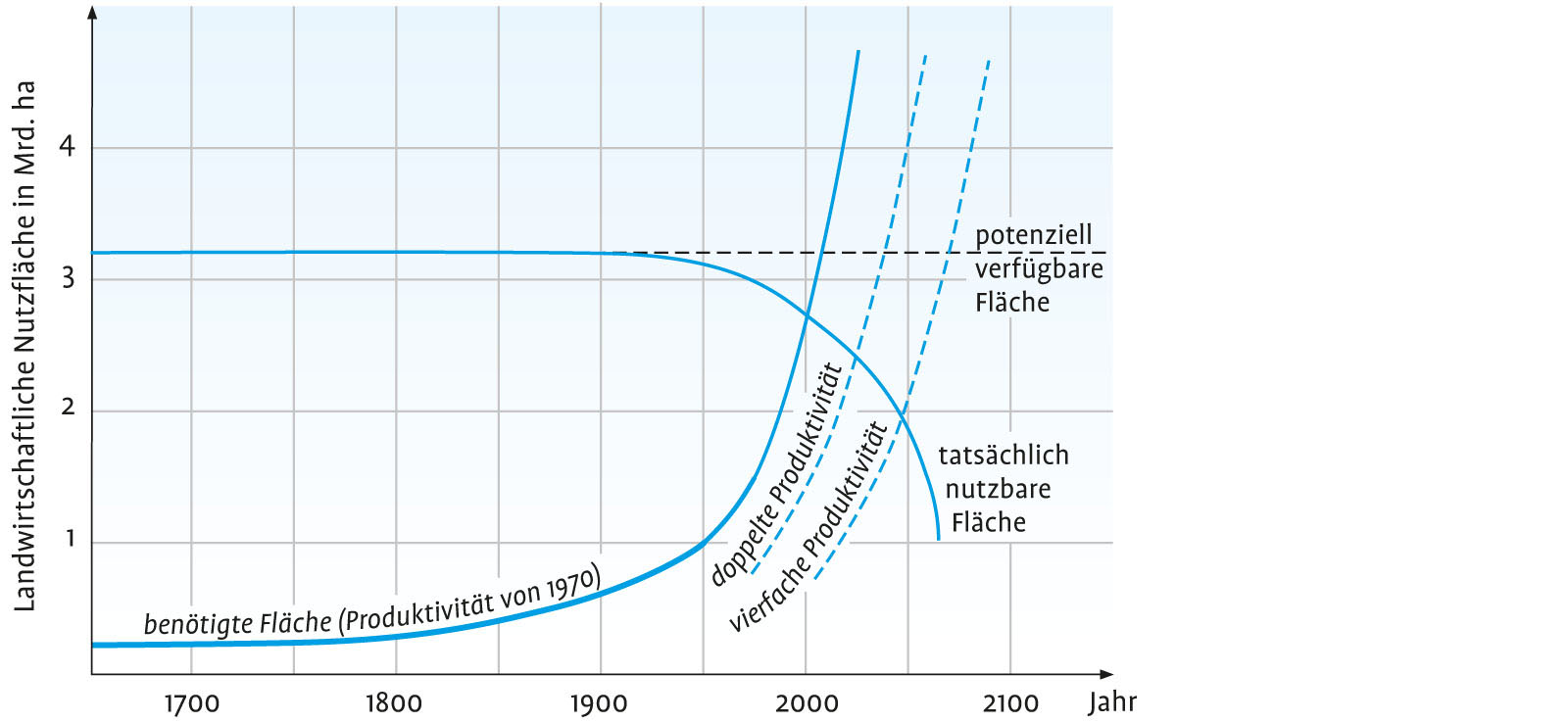

In einer Studie über die Grenzen des Wachstums untersuchten Meadows et al. (1973) im Auftrag des Club of Rome Anfang der 1970er-Jahre, welche zusätzliche landwirtschaftliche Nutzfläche bei steigender Weltbevölkerung benötigt wird (→ Abb. 3.6). In ihrer Studie gingen sie davon aus, dass die zur Ernährung der stetig wachsenden Weltbevölkerung notwendige landwirtschaftliche Produktion im Zeitablauf exponentiell anwachsen müsste. Zugleich erkannten sie, dass die unter realistischen Bedingungen herstellbare landwirtschaftliche Produktionsmenge unter Nutzung der auf der Erde vorhandenen Flächen langfristig höchstens linear anwachsen könne. Daraus schlossen Meadows et al. (1973), dass irgendwann ein Zeitpunkt erreicht sein wird, an dem die landwirtschaftliche Produktion nicht mehr zur Ernährung der Weltbevölkerung ausreicht. Sie zeigten, dass der zusätzliche Bedarf an Boden auch durch erhebliche Produktivitätssteigerungen nicht kompensiert werden kann. Die Folgen dieser Situation wären dramatisch: Armut, Hunger, Konflikte und sogar Kriege um landwirtschaftliche Nutzfläche in bestimmten Teilen der Welt wären zu erwarten. Es ist klar, dass eine Überwindung dieses Problems in erster Linie eine Verringerung des Bevölkerungswachstums erfordert, wenngleich das Gegenteil der Fall ist. Mit über 7 Mrd. leben seit 2011 nach Schätzung der Vereinten Nationen doppelt so viele Menschen auf der Erde wie etwa 1970. Diese Überlegungen bedingen veränderte soziale Verhaltensweisen, welche wiederum von ökonomischen Strukturen und wirtschaftlichen Wachstumschancen beeinflusst werden.

Abb. 3.6 Grenzen des Wachstums (nach Meadows et al. 1973, S. 40)

Obwohl das Krisenszenario des Club of Rome bisher nicht eingetreten ist, gibt es doch viele Anzeichen dafür, dass Knappheits- und Allokationsprobleme im Zusammenhang mit natürlichen Ressourcen zentrale Beschränkungen und Herausforderungen für ökonomisches Handeln im 21. Jahrhundert darstellen (→ Box 3-1). Neben der Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln aus der landwirtschaftlichen Produktion werden Wasserknappheit und damit zusammenhängende Verteilungskonflikte zu einem wachsenden Problem (Oßenbrügge 2007). Dies hängt mit dem globalen Klimawandel, aber auch mit immer intensiveren Landnutzungsformen und dem Anbau von Nahrungsmitteln, Baumwolle und anderen Produkten in Trockengebieten zusammen. Durch künstliche Bewässerung und Staudammprojekte werden Flüsse so stark beansprucht, dass sich deren Pegelstände im Unterlauf drastisch verringern. Folgen sind Probleme in der Trinkwasserversorgung angrenzender Städte und Regionen sowie zunehmende Schadstoffkonzentrationen. Ebenso schwerwiegende Auswirkungen zeigen sich im Umfeld abflussloser Seen wie beispielsweise des Aralsees oder des Toten Meeres, da infolge des gestiegenen Wasserverbrauchs im Bereich der Zuflüsse der Wasserspiegel sinkt, was ökologische und ökonomische Probleme nach sich zieht (Giese 1997 b; Giese et al. 1997; Giese et al. 2004).

Box 3-1: Peak oil

Schon seit den 1970er-Jahren gibt es eine rege Diskussion über die Folgen der Erdölverknappung durch die Ausbeutung der weltweiten Erdölreserven (Steinke 2006). Ende der 1990er-Jahre ist hieraus eine heftige Debatte unter dem Schlagwort peak oil entbrannt, die davon ausgeht, dass der Höhepunkt der weltweiten Erdölförderung in wenigen Jahren erreicht sein wird oder sogar schon überschritten ist (z. B. Olive 2009). Die Debatte beruht auf der Erkenntnis, dass sich die aus einer gegebenen Lagerstätte geförderte Menge Erdöl im Zeitablauf gemäß einer Glockenkurve entwickelt (Hubbert 1956). In der Anfangsphase ist die Lagerstätte gefüllt und das Erdöl sprudelt unter hohem Druck aus den Bohrlöchern. Durch zusätzliche Bohrungen lässt sich die geförderte Erdölmenge schnell steigern. Ist jedoch das Fördermaximum erreicht, kommt es zu einer vorübergehenden Stagnationsphase auf hohem Niveau, bis dann die Fördermenge immer schneller absinkt, weil die Erdölvorräte abnehmen und schließlich zur Neige gehen. Die Erdölförderung ist in dieser Phase mit einem hohen finanziellen und technischen Aufwand verbunden. So war die Ausbeutung der reichhaltigen Ölsandvorkommen in der kanadischen Provinz Alberta lange Zeit ökonomisch nicht realisierbar und ist erst seit Mitte der 1990er-Jahre aufgrund steigender Erdölpreise zu einem lukrativen Geschäft geworden (Braune 2006). Unter der Annahme eines glockenförmigen Verlaufs der Erdölfördermenge aus bekannten Lagerstätten ist es möglich, im Voraus abzuschätzen, wann die maximale Fördermenge erreicht sein wird. Hubbert (1956) führte dies für die USA bereits in den 1950er-Jahren durch und sagte den peak der Erdölförderung für die Mitte der 1970er-Jahre korrekt voraus. Wenn man dieselbe Überlegung auf die weltweite Erdölförderung überträgt, was in der gegenwärtigen peak-oil-Diskussion geschieht, so lassen sich alarmierende Anzeichen im Hinblick auf die Entwicklung der Erdölvorräte erkennen (Deffeyes 2005). Obwohl erst im Zeitablauf immer wieder teilweise umfangreiche Erdölfunde wie z.B. in Kasachstan gemacht wurden, deutet der Verlauf der Förderkurven weltweit seit einigen Jahren darauf hin, dass das Maximum der globalen Erdölförderung in wenigen Jahren erreicht sein könnte oder schon erreicht ist. Dies hätte zur Folge, dass die Erdölfördermenge für einige weitere Jahre relativ konstant bliebe, dann aber rapide abnehmen würde. Bei weiterhin steigender weltweiter Nachfrage nach Erdöl, insbesondere bedingt durch dynamische Industrialisierungsprozesse in China und Indien, würde dies zu einem schnellen Anstieg der Erdölpreise führen. Da die geringen Erdölkosten eine wesentliche Voraussetzung für den Globalisierungsprozess in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bildeten, insofern als sie einen drastischen Rückgang der Transportkosten bewirkten und weltweite Güter- und Materialflüsse ermöglicht haben, würde ein Überschreiten des peak oil spürbare Konsequenzen für die räumliche Arbeitsteilung in der globalen Ökonomie haben (→ Kap. 4.5). Die direkte Folge wäre, dass Arbeitskosten aus komparativer Sicht in Relation zu den Transportkosten an Bedeutung verlieren würden, sodass Regionen und Länder mit derzeit hohen Arbeitskosten als Standorte für landwirtschaftliche und industrielle Produktion an Bedeutung gewinnen würden, falls sie eine substanzielle Nachfragekonzentration aufweisen. Die Kosten für weltweite Transporte von Materialien und Menschen würden dagegen schnell ansteigen. Unter der Voraussetzung, dass keine neuen Erdölfelder erschlossen werden (wodurch sich anderenfalls das peak-oil-Szenario einige Jahre nach hinten verschieben würde), wäre auch die Landwirtschaft von einem Anstieg der Erdölpreise betroffen. Moderne Landwirtschaft basiert auf einem hohen Energieeinsatz aufgrund der Bewirtschaftung von Nutzflächen mit modernen Maschinen, des Anbaus in Gewächshäusern und des weltweiten Transports von Nahrungsmitteln aller Art. Hohe Erdölpreise würden schnell zu einem Anstieg der Lebensmittelpreise führen. Tendenziell würden Lokalisierungsprozesse von Industrien in Regionen mit großen Bevölkerungsballungen und hohem Nachfragepotenzial stattfinden. Regionale und nationale Marktbezüge würden aufgrund der gestiegenen Transportkosten einen Bedeutungszuwachs erzielen. Globale Warenflüsse würden im Vergleich zu regionalen und nationalen Handelsverflechtungen an Bedeutung verlieren. Letztlich wäre eine Reorganisation globaler Warenketten und Produktionsnetzwerke die Folge (→ Kap. 11.3). In einem solchen Szenario wären voll entwickelte Industrieballungen mit gut ausgebauten Clusterdimensionen (→ Kap. 10) besonders handlungsfähig, weil sie zusätzliche Kostenvorteile erzielen könnten. Insbesondere wenn sie über einen substanziellen regionalen oder nationalen Markt verfügen, könnten sie ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern.

Aus Sicht der Wirtschaftsgeographie erhält die Standortwahl ökonomischer Akteure und die Standortverteilung ökonomischer Aktivitäten eine große Bedeutung. Um Wachstum zu steuern und damit Einfluss auf die räumliche Wohlstandsverteilung nehmen zu können, muss man zunächst einmal verstehen, nach welchen Prinzipien Betriebe und Unternehmen ihre Standorte wählen. Dies ist ein traditioneller Untersuchungsgegenstand der Wirtschaftsgeographie (Mikus 1978; Schätzl 1981; Wagner 1981; Brücher 1982; Berry et al. 1987; Voppel 1999). Raumwirtschaftliche Studien sind exemplarisch zu folgenden Erkenntnissen über die Standortwahl gelangt:

(1) Industrielle Standorte. Industriebetriebe wählen ihre Standorte je nach ihren Bedürfnissen mit unterschiedlicher Standortorientierung. Während Sägewerke und Stahlwerke ihre Standorte beispielsweise eher rohstoff- oder materialorientiert wählen, werden Standortentscheidungen von Aluminiumhütten in der Regel energieorientiert z. B. in der Nähe von Wasserkraftwerken getroffen. Demgegenüber sind Standorte von Textilfabriken stärker arbeitsorientiert und Standorte von Molkereien absatz- bzw. konsumorientiert. Allerdings zeigt die Diskussion über die soziale Konstruktion von Räumen, dass Industrien oftmals die Qualitäten ihrer Standortregionen selbst erst formen (→ Kap. 13.3).

(2) Landwirtschaftliche Standorte. Im Unterschied zu Industriebetrieben ist bei landwirtschaftlichen Betrieben der Produktionsort oftmals vorgegeben, während das Produktionsziel variabel und zu bestimmen ist. Es stellt sich die Frage, welche Landnutzung in Abhängigkeit von Klima, Bodenrelief, Verkehrslage und Nachfrage gewählt wird.

(3) Standorte von Dienstleistungsunternehmen. Dienstleistungsunternehmen produzieren immaterielle Güter zur Versorgung von Haushalten und Unternehmen. Ihre Standorte sind in Städten konzentriert. Höchstrangige Dienstleistungen finden sich oftmals sogar nur in den größten Metropolen eines Landes. Wichtige Aspekte, die die Standortwahl von Dienstleistungen beeinflussen, sind eine zentrale Lage, die Verkehrsanbindung, Fühlungs- und Nähevorteile sowie ein kreatives Umfeld.

Diese Ergebnisse raumwirtschaftlicher Forschung werden insbesondere in Kapitel 5 und Kapitel 6 an verschiedenen Stellen wieder aufgegriffen, hinterfragt und weiterentwickelt.

3.3.2Produktionsfaktor Arbeit

Der Produktionsfaktor Boden liefert Rohstoffe, die abgebaut, geerntet oder weiterverarbeitet werden müssen. Die Weiterverarbeitung erfordert den Einsatz des Produktionsfaktors Arbeit. Ähnlich wie beim Gesetz vom abnehmenden Ertragszuwachs wird für den Produktionsfaktor Arbeit häufig angenommen, dass die Leistung der zuletzt eingesetzten Arbeitseinheit ceteris paribus, d. h. unter sonst gleichen Bedingungen, umso geringer ist, je mehr an Arbeit bereits eingesetzt worden ist. Man sagt, mit zunehmendem Arbeitseinsatz sinkt das Grenzprodukt der Arbeit. Die Neoklassik geht davon aus, dass sich damit gleichermaßen der „Wert“ der Arbeit verringert und das Lohnniveau sinkt (Külp 1988). Ein ähnlicher Zusammenhang lässt sich auch zwischen dem Produktionsfaktor Kapital und dem Kapitalzins herstellen. Allerdings wird der Zusammenhang durch den technologischen Wandel, arbeitsorganisatorische Neuerungen und gesellschaftliche Aushandlungsprozesse vielfach außer Kraft gesetzt.

Aufbau und Entwicklung von Gesellschaften beruhen seit jeher auf dem Prinzip der Arbeitsteilung, was mit vielen Vorteilen einhergeht. Durch Arbeitsteilung kann der oder die Einzelne diejenige Tätigkeit erlernen und ausführen, zu der er oder sie am besten befähigt ist bzw. die ihm oder ihr am meisten Freude bereitet. Smith (1776, I. Buch Kap. I bis III) hat am Beispiel der Stecknadelherstellung im 18. Jahrhundert gezeigt, dass dadurch die Produktivität in der industriellen Produktion enorm gesteigert werden kann. Erst durch Arbeitsteilung ist eine rationelle Nutzung von Maschinen überhaupt möglich. Durch den technischen Fortschritt und den vermehrten Maschineneinsatz wurde die Organisation der Arbeitsteilung Ende des 19. Jahrhundert allerdings auch zu einem immer komplexeren Problem, da die fortschreitende Spezialisierung immer mehr Arbeitsschritte schuf und wachsende Herausforderungen an die Koordination und Synchronisierung des gesamten Produktionsprozesses stellte. Zudem veränderte sich die Struktur der Arbeitsteilung mit dem Übergang vom Handwerksbetrieb zur Manufaktur, in der die Produktion in isolierte maschinengesteuerte Teilprozesse gegliedert war, und schließlich zum Industrieunternehmen mit integriertem Maschinensystem (Marx 1890, Kap. XIII).

Taylor (1919) untersuchte im Rahmen des von ihm entwickelten scientific management systematisch Produktions- und Arbeitsprozesse, um optimale Bewegungsabläufe bei der Bedienung von Maschinen abzuleiten und um Maschinen bestmöglich in den Arbeitsprozess einzubinden. Er plädierte für eine strikte Trennung zwischen konzeptionellen und ausführenden Tätigkeiten und für eine extreme Aufspaltung der ausführenden Arbeiten. Ford (1923) übertrug tayloristische Prinzipien Anfang des 20. Jahrhunderts systematisch auf maschinenbestimmte Fließprozesse der industriellen Massenproduktion. Art und Ausmaß der sogenannten tayloristisch-fordistischen Arbeitsteilung erlangten in der Folge eine neue Tiefe und Qualität (Kieser 1999, Kap. XIII).

In seiner Analyse der Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft stellte Marx (1890, Kap. XIII) fest, dass der Übergang zu großen, massenproduzierenden Industrieunternehmen zunächst eine strukturelle Verschlechterung der Arbeitsverhältnisse bewirkte. Nicht nur führte der systematische Einsatz von Maschinen zur Freisetzung von Arbeitern. Da Maschinen insbesondere auch Muskelkraft entbehrlich machten, sank der Preis für ungelernte Arbeitskräfte. Zunehmend wurden Frauen und Kinder in der Produktion eingesetzt, weil man sie geringer vergüten konnte. Die hohen Kosten für die Anschaffung der Maschinen machten die Unternehmen durch lange Maschinenlaufzeiten und verlängerte Arbeitszeiten wett. Als später die Länge des Arbeitstags gesetzlich begrenzt wurde, beschleunigten die Unternehmen ihre Arbeitsabläufe durch höhere Maschinengeschwindigkeiten und steigerten die Arbeitsintensität. Diese Prozesse bewirkten erhöhte Gesundheitsbelastungen und -probleme der Arbeiter, eine Entfremdung der Arbeit, einen Anstieg der Gefahren am Arbeitsplatz und eine Schwächung der Fähigkeit der Arbeiter zum Widerstand. Nach Marx (1890, Kap. XIII) sind derartige Arbeitspraktiken letztlich Ausdruck des fundamentalen Widerspruchs zwischen Arbeit und Kapital. Die Produktionsverhältnisse änderten sich erst im 20. Jahrhundert mit der Erweiterung und Vertiefung nationalstaatlicher Regulierungen und dem kontinuierlichen Einkommenszuwachs der Beschäftigten, der zumindest in einigen Industrieländern zu einem breiten Wohlstandsanstieg führte.

Anknüpfend an die genannten Arbeiten werden im Folgenden drei Arten der Arbeitsteilung voneinander unterschieden:

(1) Unternehmensinterne Arbeitsteilung. Sie bezeichnet die konkrete Art der Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine am Arbeitsplatz bzw. die Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen Produktionsstufen in einer Betriebsstätte, einem Betrieb oder einem Unternehmen.

(2) Unternehmensübergreifende Arbeitsteilung. Sie beschreibt die Arbeitsteilung zwischen Unternehmen, insbesondere zwischen Zulieferern, Produzenten und Abnehmern. Hierbei lassen sich verschiedene Erscheinungsformen der Arbeitsteilung unterscheiden, die auf Kooperations- oder Marktprinzipien beruhen können. Da in der unternehmensübergreifenden Arbeitsteilung Interaktionen zwischen den betreffenden Akteuren und Akteursgruppen eine zentrale Rolle spielen, wird im Englischen der Begriff der social division of labor verwendet (Scott 1988; 1998, Kap. 5). Vor allem an den Schnittstellen der Produktion zwischen verschiedenen Produktionsstufen kann sich die Arbeitsteilung verändern, was dann zu Veränderungen in den Kommunikations- und Abstimmungsprozessen zwischen Unternehmen führt. Dies kann durch die Auslagerung einzelner Arbeitsschritte an andere Hersteller und den Übergang zu Fremdfertigung geschehen.

(3) Räumliche Arbeitsteilung. Sie ist eine Projektion der unternehmensinternen und unternehmensübergreifenden Arbeitsteilung in räumlicher Perspektive. Hierbei interessiert beispielsweise, welchen Einfluss räumliche Nähe auf Zuliefer- und Absatzbeziehungen hat. Die räumliche Arbeitsteilung ist auch ein Spiegelbild räumlicher Disparitäten. So ballen sich in einigen Regionen besonders viele Zulieferer, während andere Regionen spezialisierte Abnehmer beherbergen. Folge derartiger Strukturen sind Verflechtungsbeziehungen zwischen den Unternehmen verschiedener Regionen, die sich als räumliche Arbeitsteilung niederschlagen.

Durch die Dynamik der modernen Industriegesellschaft, Reflexivität im Verhalten ökonomischer Akteure sowie durch Lern- und Innovationsprozesse ist die Arbeitsteilung in einer Volkswirtschaft fortlaufenden Umstrukturierungen unterworfen. Solche Umstrukturierungen haben zur Folge, dass alte Arbeitsplätze wegfallen und neue Arbeitsplätze mit neuen Technologien und neuen Organisationsprinzipien entstehen. Die Arbeitsteilung ist somit einem ständigen Wandel unterworfen.

3.3.3Produktionsfaktor Kapital

Kapital wird oft als abgeleiteter Produktionsfaktor bezeichnet, der erst vom Menschen geschaffen werden muss. Er entsteht aus der Kombination von natürlichen Ressourcen und Arbeitskraft. Kapital ist ein Produktionsfaktor, der verschiedene Zwecke erfüllt. Er dient der effizienten Allokation (Aufteilung) der ursprünglichen Produktionsmittel Arbeit und Boden, der intertemporalen Allokation (d.h. über einen längeren Zeitraum hinweg) der Ressourcen durch Sparen und dem Durchsetzen von Innovationen durch technischen Fortschritt. Zugleich steuert er als Vermögensfaktor die Einkommensverteilung (Männer 1988). In der Ökonomie wird Kapitalbildung einerseits durch Konsumverzicht und Sparen, andererseits durch Investitionen erklärt. Konzeptionell lässt sich zwischen Sachkapital (Maschinen und Anlagen) und Humankapital (Wissen und technischer Fortschritt) unterscheiden. Angeregt durch die wirtschaftssoziologische Debatte kann ferner soziales Kapital unterschieden werden, das aus Chancen und Gelegenheiten durch soziale Beziehungen entsteht (Bourdieu 1986).

(1) Sachkapital. Als Sachkapital gelten die materiellen Ressourcen, die zur Realisierung der Produktion notwendig sind. Vor allem die industrielle Produktion von Gütern für Massenmärkte bedarf eines hohen Sachkapitalvolumens. Große und zunehmend automatisierte maschinelle Anlagen ebenso wie industrielle Vorprodukte bilden den zentralen Kapitalbestand zur Transformation von Gütern in Zwischen- und Endprodukte. Auch Dienstleistungsunternehmen haben mitunter einen hohen Aufwand an Sachkapital. So repräsentieren z. B. Transportfahrzeuge den Sachkapitalbestand von Speditions- und Transportunternehmen.

(2) Humankapital. Das von Menschen erworbene, mitgeführte und in ihnen akkumulierte Humankapital, das eine große Rolle für Arbeitseinsatz und Arbeitsteilung in der Produktion und für die Entlohnung spielt, lässt sich gut über den Wissensbegriff erschließen. Naturwissenschaftlich-technisches Wissen kann einerseits aus der Grundlagenforschung resultieren oder andererseits aus Lernprozessen in der Produktion, wie z. B. durch trial and error. Wissen ist ein immaterielles Gut, für das es allerdings keinen echten Markt und damit auch keinen Marktpreis gibt. Die Nachfrage nach und das Angebot an Wissen sind nicht genau spezifizierbar. Um den Wert von neuem Wissen genau taxieren und einen Preis festzulegen zu können, würde ein potenzieller Käufer Informationen darüber benötigen, wie er dieses neue Wissen verwenden kann. Er müsste also Kenntnisse über dieses Wissen haben. Sobald er diese Kenntnisse aber besitzt, müsste er dieses Wissen nicht mehr kaufen. In dieser Überlegung zeigt sich ein fundamentales Problem bei der Bestimmung eines Marktpreises sowohl für Informationen als auch für Wissen (Arrow 1962 b).

Bezüglich der Arten von Wissen kann zwischen explizitem, kodifiziertem Wissen (explicit, codified knowledge) und implizitem, stillem Wissen (implicit, tacit knowledge), das nicht-kodifiziert oder gar nicht-kodifizierbar ist, unterschieden werden (Nonaka 1994; Nooteboom 2000 b; Gertler 2003). Kodifiziertes Wissen ist Wissen, das z. B. in Form von Regeln oder Formeln niedergeschrieben ist. Es kann leicht weitergegeben werden und ist im Prinzip an jedem Ort erhältlich. Stilles Wissen ist demgegenüber an Personen gebunden und lässt sich nach Polanyi (1967, S. 4) daraus erklären, „that we know more than we can tell“. Polanyi (1967, Kap. 1) führt die Entstehung von tacit knowledge (genau genommen spricht er von tacit knowing) darauf zurück, dass Menschen ihre Aufmerksamkeit vollständig auf ein Ereignis lenken und dadurch den eigentlichen Ereignisauslöser nicht bewusst erleben. Beispielsweise konzentriert sich ein Anlagenfahrer in einem Industrieunternehmen ganz auf den störungsfreien Prozessverlauf und dessen Parameter und führt die konkreten Steuerungseingriffe wie beim Autofahren nicht bewusst aus. Die hierzu notwendigen Fähigkeiten können nicht erklärt, sie müssen erlernt werden. Deshalb ist der Erwerb dieses Wissens an zeitaufwendige Lernprozesse geknüpft, die andauernde Praxis vor Ort bzw. ko-präsentes Interagieren von Akteuren erfordern. Das Wissen wird laufend verändert, wenn neue Erkenntnisse vorliegen und Konventionen über neue Produkte verändert werden müssen. Es ist dadurch lokalisiert, dass Akteure als die Träger des Wissens an bestimmte Standorte gebunden sind, und kann nicht ohne Weiteres an andere Orte transferiert werden (Maskell und Malmberg 1999 a; 1999 b). Aber auch kodifiziertes Wissen kann durch Kontextualisierung in eine Form gebracht werden, die nicht leicht in andere räumliche Zusammenhänge übertragen werden kann (Asheim und Dunford 1997; Belussi und Pilotti 2002). Es ist dies der Fall, wenn das Wissen vor der Anwendung an die spezifischen Bedingungen der Produktion vor Ort angepasst werden muss, also um kontextspezifische Komponenten angereichert und somit lokalisiert wird. Die Formen kodifizierten und nicht-kodifizierten Wissens lassen sich auf eine Unterscheidung von menschlichen Bewusstseinsebenen übertragen, wie sie Giddens (1995, Kap. 1 und 2) vorschlägt. Kodifiziertes Wissen ist im diskursiven Bewusstsein verortet. Es befähigt den Akteur, sein Denken und Handeln zu explizieren. Stilles, nicht-kodifiziertes Wissen hingegen, das sich als Erfahrungswissen in Routinen befindet, ist dem praktischen Bewusstsein zuzuordnen. Menschen wenden fortwährend etablierte Routinen an, die sie wie im Beispiel des Anlagen- und des Autofahrers nicht mehr reflektieren und auch nicht mehr explizit erläutern können.