- -

- 100%

- +

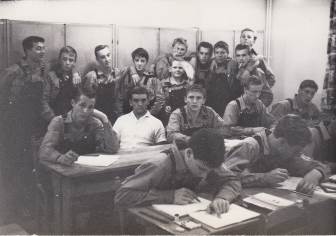

Unterrichtsraum Steuerbordwache

Als die Betten bezogen waren, die Schränke eingeräumt, und wir unsere Arbeitskleidung erhalten hatten, mussten wir den Rest der Wäsche in den Koffern auf dem Dachboden verstauen. Jedes Wäschestück hatte zuhause mit unseren Namen markiert werden müssen. Wie viele Muttertränen sind dabei geflossen? Geld und Wertvolles waren in den Koffern verboten. Kein Problem für mich. Ich hatte keines. Einmal pro Woche konnten wir unter Offiziersaufsicht da hoch, uns was rausholen oder umtauschen. Das vorgesehene Taschengeld mussten wir bei der Sekretärin im Büro deponieren, wo wir später jede Woche etwas abholen konnten. Klar, dass manche Geld in den Koffern hatten oder anderswo versteckten. Aber wie schon gesagt, die Kriecher hinterbrachten alles. Das war die schwache Seite dieses Informationssystems: Einem Hinterbringer würde es später an Bord dreckig gehen. Auch schaffte es Misstrauen unter uns und verhinderte anfangs das Bilden eines Gemeinschaftsgefühls.

Wir waren 8 Leute bei Tisch zum Essen plus ein Backschafter, der die Kellnerfunktion innehatte. Dieser holte die Töpfe und Schüsseln an der Essensausgabe ab und bediente seine Gruppe. 2 von uns waren Offiziersbackschafter. Die Backschafter aßen vor den anderen. 2 weitere halfen in der Küche, 2 hatten Spüldienst. Jede Woche wechselte die Gruppe. Nur die „Straftäter“ hatten eine zusätzliche ‚Ehrenaufgabe‘, meist Kartoffeln oder Toilette. Die Kammern sauber halten, war Aufgabe der Bewohner. Kontrolliert wurde vom Ausbildungsoffizier.

Wir hatten das Dreiwachensystem an der Schule. Wie auf einem Schiff auf großer Fahrt. Dadurch, dass die ‚Mittelwache‘ (die dritte Gruppe, wenn bei anderen Kursen viel mehr Schüler da waren) fehlte, war die Posteneinteilung komplizierter. Aber das tüftelten die Offiziere aus. Wir waren nur Ausführende. Da war der Posten „Tor“. Der stand hinter dem Gartentor am Straßeneingang. Er empfing die Besucher und führte sie in den Flur, wo sie der Posten „Flur“ übernahm. Dieser brachte die Gäste ins Büro oder Küche, wenn es Lieferanten waren. Als Posten musste man immer die Hände auf dem Rücken haben. Wehe, einer rauchte! Freiwillige wurden immer gesucht!

Magnetkompass im Flur der Schule

Der Posten „Flur" hatte seinen Standplatz beim Kompasshaus im Flur. Der dritte Posten war der Posten „Bootshafen“, der 500 Meter weiter bei den Rettungsbooten Wache schob. Da war es ruhig, und eine Zigarette war möglich. Alle 80 Minuten wechselte man sich ab. Das erlaubte es den Außenposten, sich etwas aufzuwärmen. Wir befanden uns im Oktober. Anfangs war das Wetter noch gut. Aber je näher Weihnachten rückte, desto kälter wurden die Tage und das Postenstehen umso härter. Wir gingen Wache von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. „Freut euch! Auf dem Schiff müsst ihr auch nachts raus!“, hieß es zum Trost. Die Posten waren vom Unterricht befreit, mussten aber zusehen, wie sie den Stoff nachholten. Der einzige, der keine Wache schieben musste, war Gerd. Er hatte die breitesten Schultern von uns allen und war der Größte. Er war ein guter Kamerad, lachte gern. Er war zum Heizer unserer Schiffer-Schule ernannt worden, weil er Erfahrung im Umgang mit Heizungen hatte (er hatte als Installateur gearbeitet). Da konnte er auch mal den Unterricht verlassen, um nachzulegen. „Die Maschine muss laufen!“ Dort unten vor dem Kokshaufen rauchte er seine Zigaretten und las Romane.

Unsere „Dienstkleidung“ bestand, (von oben nach unten) aus der Pudelmütze (Pudel genannt). Hatten wir sie nicht auf dem Kopf, musste sie vorne in der Tasche unserer Latzhose stecken, die unser Hauptbekleidungsstück war. Anfangs kamen wir uns wie Pinguine vor, wenn wir uns in dem blauen Teil sahen. Das Gute daran war die Anzahl der Taschen. Die Enden der Träger mussten wir nach jedem Waschen neu annähen. Sauberes Taschentuch war Pflicht. Alle trugen wir das gleiche khakifarbene Hemd, die oberen zwei Knöpfe offen. Auf der linken Schulter war das Wahrzeichen der Seemannsschule Hamburg aufgenäht: ein wappenartiges Emblem, rot auf weiß, mit einem Kreuzknoten darauf und den Buchstaben SH (Seemannsschule Hamburg). Unter diesem Hemd trugen wir bei kaltem Wetter einen dunkelblauen Marinepullover mit Reißverschluss-Rollkragen. Dieser Reißverschluss musste ebenfalls offen sein, und der Kragen des Pullovers musste genau auf dem Hemdkragen aufliegen. Die Wahl der Unterhose war frei, vorausgesetzt, unser Name war angenäht; ob von Muttern oder Freundin war egal. Unsere nicht etikettierten Füße steckten in etikettierten Socken und diese in schwarzen Lederturnschuhen mit heller Sohle. So waren wir ausgestattet, um uns auf das Abenteuer Seefahrt vorzubereiten.

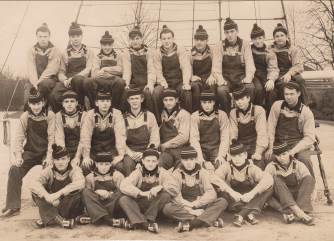

Steuerbordwache

(v.l.n.r: Klosterreit, Bendick, Jensen, Knaak, Danhel, Förster, Kohlmorgen - Endres, Ciboch, Kammel, Jahnke, Bergmann, Feurig, Giebel, Klötzer, Buck – Hallmann, Kammerlander, Doleisch, Kessler (‚Morphi‘), Batliner

Gleich zu Anfang ging es darum, aus unseren Reihen den Wachältesten zu wählen. Der Vorschlag der Schulleitung war Hans für die Steuerbordwache. Er war Stabsunteroffizier beim Bund gewesen. Er konnte ebenso gut Orders geben wie die Offiziere, war gewohnt, angebellt zu werden und in die andere Richtung weiterzubellen. Wir akzeptierten ihn in geheimer Wahl. Die Backbordwache entschied sich für Peter, der war ein großer Typ und sehr kollegial.

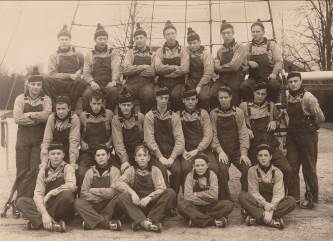

Backbordwache

(v.l.n.r: Lange, Müller, Lehner, Pursche, Sindermann, Rietz, Ostermann, Meier, Langstroh – Zimmermann, Tröndlin, Petri, Mommert, Techentin, Schade, Steincke, Räthke – Zink, Tschakert, Mandl, Szybalski, Strecker, Tschinkel

Kapitän Neugebauer, von gedrungener Person, war der Master next God, Herr über Sein und Nichtsein an unserer Schule. Er paradierte mit einem deutschen Schäferhund an kurzer Leine. Wir fragten uns, wer von den beiden der Bissigste war. Es hieß, er sei früher auf Segelschiffen gefahren, sogar als Kapitän. Er war sich seiner Aura von Autorität bewusst. Außer beim morgendlichen Rapport blieb er weitgehend im Hintergrund. Seine Frau, die wir selten sahen, erschien uns ein bisschen aufgetakelt. Wir vermuteten, dass sie im Hause die vier Streifen trug.

Den zweiten Rang bekleidete Erster Offizier Wulf. Er war es, der unsere ganze Mannschaft morgens dem Kapitän klar zum Rapport meldete. Er war es, der im Alltag die Schule leitete, sich auch um das Administrative kümmerte. Unterricht gab er nur beschränkt, meist bestimmte Fächer, wie Schiffskunde. Manchmal war er ein bisschen brummelig, doch wir mochten ihn.

Wir von der Steuerbordwache hatten Schönfeld als Ausbilder. Einen ehemaligen Hamburg-Süd-Fahrer, der aus familiären Gründen die Seefahrt gegen die Seemannsschule eingetauscht hatte. Er hatte einen sechsjährigen Sohn. Er besaß Autorität, war gerecht und konnte es sich leisten, Witze in den Lehrstoff einzubauen. Wir mochten ihn. Das Tragische war, dass gegen Mitte der Schulzeit seine Frau Selbstmord beging… Dann war da Möller, der Ausbilder der Mittelwache. Er machte den Springer, wenn einer der beiden anderen Offiziere ausfiel. Er war oft mit uns im Hafen, bei den Bootsmanövern. Der Ausbilder der Backbordwache war Peters. Er war ein richtiger Seemann. Er spielte Akkordeon und trank, war manchmal ein bisschen launisch.

Derjenige, der alle überragte, an Größe, Stimmkraft und Sprüchen war Bootsmann Papendieck, „mit über hundertjähriger Erfahrung“! Er war das Unikum der Schule. Schon lange in Rente, er war immerhin 72, tat er seinen Job mit Überzeugung und Spaß. Sein Hauptspruch, den wir mehrmals täglich zu hören bekamen, war: „Ein Seemann kann alles! Wiederhole!“ Laut seinen Erzählungen (wir bekamen einige zu hören während der drei Monate!) war er in Douala, Kamerun, lange Zeit Hafenmeister gewesen. Ihm unterstand damals ein Heer vor schwarzen Arbeitern, die er vielleicht nicht mit der Peitsche, aber doch mit strenger Hand regierte. In seinem Büro lag ein großer Steinklotz. Jeder der angestellt werden wollte, musste diesen als Prüfung hochheben. Oft seien diejenigen, die Arbeit suchten, nachts in sein Büro geschlichen, um zu versuchen, den Klotz zu heben. So hätten sie trainiert, bevor sie vorstellig wurden. Wie bereute er, diesen Steinklotz nicht in unserem Takelkeller zu haben! Da würde man schnell sehen, wer zur Seefahrt geeignet sei und er bräuchte sich nicht mit dieser Bande von Schlappschwänzen rumzuärgern!

Ausbildungsoffizier Peter Schönfeld

Oft entblößte er vor uns seine oberschenkeldicken Arme, zeigte uns seine Muskeln und sagte „Muscheln! Kann sehn?“ Er hatte Hände wie Pratzen, würde man in Bayern sagen. Wie Pranken und Tatzen in einem. Wie Unkraut-Ex. Wo die hinfassten, wuchs kein Gras mehr! Nichts liebte er mehr, als sich von uns zu einer Kraftprobe herausfordern zu lassen. Manchmal sogar gegen zwei gleichzeitig! Ob beim Armdrücken, beim Heben (er hob zwei von uns zugleich in die Luft), oder beim Begegnen im Flur (wer nicht auswich, landete an der Wand). „Muscheln, kann sehn?“ Und damit uns allen solche Muscheln wuchsen, damit aus uns Schlappschwänzen mal steife Seebären wurden, gab es morgens zum Frühstück „Muschelsuppe“. Das war Haferbrei mit Milch. Das mussten alle essen. „Keine Diskussion!“ Das war sozusagen unsere Grundspeise. Danach gab's noch belegte Brote.

In der Küche herrschte Frau Grewer. Große Klappe, derb in ihren Ausdrücken. Wir vermuteten, sie sei eine ehemalige Nutte. Ihre Zunge war einfach zu freiläufig, selbst für uns junge Kerle, die an Kraftausdrücken nie sparten. Samstags kochte sie ihre Wäsche in unserem Muschelsuppentopf! Diejenigen, die gerade Küchendienst hatten, waren baff, als sie das sahen. Mit dem Kochlöffel rührte sie ihre Wäsche und hängte sie dann draußen auf, was uns Anlass zu weiteren Phantasmen gab.

Morgens um halb sieben (im Sommer sechs Uhr) knallte die Zimmertür auf und das Licht ging an. „Reise, reise, reise (vom engl. „to rise“) nach alter Seemanns Weise! Ein jeder stößt den Nächsten an, der Letzte weckt sich selber!“ Dieser Weckruf stammte aus der Segelschiffszeit, als alle noch in Hängematten schliefen. Diese reichten immer nur für die Hälfte der Besatzung (Freiwache), aus Platzgründen. Die andere Hälfte war an Deck oder in den Masten beim Arbeiten. Da die Hängematten dicht an dicht aufgehängt waren, reichte es, die erste fest anzustoßen, diese stieß an die nächste etc. Der Letzte stieß gegen das Schott, die Wand. Manchmal wurde der Weckruf auch abgekürzt: „Reise, reise, reise, raus aus der Scheiße!“ Wer da nicht gleich aus der Koje sprang, kriegte Ärger. Waschen, anziehen, Betten bauen, Kammer aufklaren. Sieben Uhr antreten zum Rapport, halb acht Frühstück, acht Uhr Unterricht.

Bootsmann Papendieck

Der theoretische Unterricht fand vormittags statt. An Stoff mangelte es nicht. Von Schiffskunde ging es über Ladung zur Geographie, Sicherheit, Signalkunde, Morsen, von da zur Flaggenkunde und Klassifizierung. Alles, was mit der christlichen Seefahrt zu tun hat, wurde behandelt. Für mich war alles völlig neu, und ich langweilte mich nie.

PAPENDIECK

Dreimal die Woche war Bootsmanöver. Dazu ging die ganze Wache zum Hafen am Ufer der Oste. Der bestand aus einem hohen, hölzernen Steg, auf dem die Rettungsboote hingen, und einer betonierten Rampe, auf der man die Dinghis zu Wasser lassen konnte. Dies waren kleine Holzboote, worauf man auch ein kleines Segel setzen konnte. Wir benutzten sie hauptsächlich, um Wriggen zu lernen, sich mit einem einzigen Ruder am Heck vorwärts zu bewegen. Das bedarf großer Geschicklichkeit. Durch meine Kindheit am Wasser konnte ich das schon, und ich war stolz darauf, den anderen mal etwas zeigen zu können!

Unsere Hauptaufgabe war, die Prüfung zum Rettungsbootsmann vorzubereiten und zu bestehen. Das bedeutete erst mal, mit allen Handgriffen vertraut zu werden, um ein Boot zu Wasser zu lassen. Und dann in einer Gruppe die Leute einzuteilen und die Kommandos zu geben, um das Boot schnell und sicher einsatzbereit zu haben.

Am Hafen

Im Unterricht hatten wir schon von den verschiedenen Davitsarten (Rettungsbootsaufhängungen) gehört. Hier waren sie vor uns. Einer der zwei Kutter hing in einem Spindeldavit, der andere in einem Schwerkraftdavit. Es gab noch eine dritte Art, die wir hier nicht besaßen, den Schwingdavit. Diesen findet man nur noch auf alten Segelschiffen. Sie bestehen aus zwei drehbar auf Deck befestigten galgenförmigen Armen, an denen an Taljen (Seilzügen) das Rettungsboot überm Deck hängt. Durch Vor- und Rückwärtsschieben des hängenden Bootes kann man diese Davits außenbords schwenken, um das Boot zu Wasser zu lassen. Da diese Art langwierig ist und bei Schlagseite schier unmöglich (Untergang der Pamir), ist auf Neubauten nur noch der Schwerkraftdavit erlaubt.

Der Spindeldavit besteht aus zwei ausschwenkbaren Armen, in denen das Rettungsboot ruht. Einmal die Sicherungslaschen los, werden diese Arme mittels Spindeln (Stangen, die mit einem Schneckengewinde versehen sind) durch Kurbeln ausgeschwenkt. So schwebt das Boot langsam ins Freie und kann zu Wasser gefiert werden. Eine etwas langwierige Sache, denn es bleibt einem bei Seenot oft nur wenig Zeit! Deshalb kommt auf neueren Schiffen nur noch der Schwerkraftdavit zur Anwendung. Bei diesem reicht es, die Sicherung frei zu machen und die Fliehkraftbremse zu lösen. Durch die Konstruktion bedingt und durch das Gewicht des Rettungsbootes klappen die Arme aus und das Boot ist in kürzester Zeit im Wasser. Zwei Leute müssen sich mindestens im Rettungsboot befinden, um die Taljen auszuhaken. Über dem Boot hängen an einem Stag mehrere Manntaue (Seile mit Knoten drin) zur Sicherheit der Männer im niedergehenden Boot.

Mit viel Zeit und viel Gebrüll lernte auch der urigste Bergler alle Handgriffe und alle Befehle auswendig: „Antreten zum Bootsmanöver“, „Klar zum Bootsmanöver“ und so fort. So lernten wir, wie es später in unserem Alltag sein würde: Du bekommst eine Order, wiederholst sie, führst sie aus und meldest die Ausführung. Nur so sind Missverständnisse weitgehend auszuschließen.

Links Spindeldavit – rechts Schwerkraftdavit

Das Boot zu Wasser lassen, das ist das eine. Etwas anderes ist es, es zu bewegen. Zum Glück konnte ich schon rudern. Aber rudern alleine ist was ganz anderes als rudern zu zwölft! Da war der Bootsführer. Anfangs Papendieck oder ein Offizier. Der stand am Steuer und gab den Takt an, oft indem er mit der herausgezogenen Ruderpinne auf die Ducht (Sitzbank) schlug. Wir saßen, je zwei nebeneinander, auf unseren Duchten, die schweren hölzernen Riemen mit beiden Händen an der verjüngten Stelle haltend. Auf dem Dollbord (dem oberen Rand des Bootes) lag das Ruder in seiner Gabel, der Dolle. Das Wichtigste ist, dass alle im gleichen Takt arbeiten. Anfangs glichen unsere Ruderversuche eher einer außer Kontrolle geratenen Windmühle. Holz schlug auf Holz, Wasser spritzte, ein Riemen glitt aus den Händen und entfernte sich langsam auf der Oste. Papendieck lief rot an, benannte uns mit allen möglichen Primatennamen. Doch langsam kam ein Anfang von Ordnung in die Sache. „1-2-3-4“. „1“ war die Riemen in waagerechter Stellung nach vorn zu bewegen, d. h., wir bewegten die Griffe der Ruder nach hinten. „2“ war drehen der Ruderblätter auf senkrecht und eintauchen. „3“ war wegholen, so fest wie möglich ziehen. „4“ Riemen aus Wasser und waagerecht drehen. Und dann das Ganze nochmal und nochmal und nochmal. Immer fester, immer schneller, immer harmonischer, bis zur Erschöpfung. Bald schon konnten wir stolz auf unsere Fortschritte sein, obwohl Papendieck weiterhin meckerte. Binnen kurzem wurde jede Bootsübung zu einem Wettrennen zwischen den zwei Kuttern. Es stellte sich heraus, dass der andere Kutter immer schneller war. Vielleicht war er leichter oder etwas schnittiger gebaut. Wir waren 6 Paar Ruderer. Die 2 Hintersten hießen die Schlagleute. Das waren die Kräftigsten, sie gaben in der Regel den Schlag an, also den Rhythmus und damit die Geschwindigkeit. Uns blieb nichts anderes übrig, als ihnen zu folgen, sonst gab es Riemensalat. Am Ende hieß es dann nur noch „eins und!“ Unsere Ruder flogen, das Wasser schoss quirlend weg, der Kutter jagte vorwärts. Bald dann nur noch „hol – weg! Hol – weg!“ und unser Bootsmann lachte.

Einbringen der Dinghis

So rasten wir über die Oste, der schwere Kutter, in dem auch ich saß, meist hintendran. Papendieck versprach dem, der den Riemen (Ruder) abriss, 10 Mark, um uns anzufeuern, den anderen Kutter abzuhängen. Gerd, der Heizer, schaffte das zweimal. Das Geld bekam er nie, dafür aber einen Anschiss wegen Beschädigung von Schulmaterial. Manchmal ging unser Rennen bis zu dem kleinen Binnenschiffhafen von Bremervörde. Dann durften wir bremsen. „Halt Wasser!“ war das entsprechende Kommando. Oder „Ruder kreuzen!“, dann zogen wir die Riemen einwärts, bis die Griffe auf das gegenüberliegende Dollbord zu liegen kamen. „Segelstellung!“ Wir drehten sie senkrecht. Das bedeutete eine kleine Pause, in der der Kutter langsam von der Strömung oder vom Wind getrieben wurde. Das ließ uns Zeit, das ruhige Treiben in diesem Minihafen zu beobachten.

„Ruder an!“

Bis dann die Order „Riemen klar!“ uns aufschreckte, und wir die Ruder schnell in Bereitschaftsstellung brachten. „Ruder an an Steuerbord, streichen (rückwärts) an Backbord!“ war die Order zum Wendemanöver. Dann wieder Wettfahrt bis zum Landungssteg. Befehle wie „Ruder ein!“ oder „Ruder aufrecht!“ lockerten das mühsame Rudern auf. „Ruder ein!“ oder „Lass laufen! Aber nicht in die Hose!“ waren die Kommandos, wenn sich die Kutter zu nahe kamen oder wenn wir uns zum Anlegen vorbereiteten. Das Anstrengendste stand uns jetzt bevor: Das Aufhieven der Kutter in die Davits und diese dann einschwenken. Dieses artete natürlich in ein Wettkurbeln zwischen den 2 Kutterbesatzungen aus. Als ginge es um unser Leben, gaben wir dabei unser Äußerstes. Wir trieben dieses Spiel bis zur Erschöpfung, nur um Erster zu sein, oder einen neuen Zeitrekord aufzustellen. Denn all diese Manöver wurden unter Kontrolle von Stoppuhren ausgeführt.

Einmal hatte es länger geregnet, und die sonst so gemütliche Oste drohte über die Ufer und Deiche zu treten. Ein Teil von uns Schülern füllte am Hafen Sandsäcke auf, wir fuhren sie unter strömenden Regen in den Kuttern zu den Stellen, wo das Wasser überschwappte. Dort warfen wir sie an Land, wo sie von den Landhelfern an die gefährdeten Stellen gepackt wurden. Da kamen wir uns endlich mal nützlich vor. Wir waren völlig durch, bis auf die Haut. Wie tat das da gut, als uns die Landleute aus ihrer Thermosflasche einen steifen Grog servierten!

Ein andermal, es war auch Hochwasser, aber keine Überschwemmung, ruderten wir wie üblich. Nur hatten wir es geschafft, endlich mal den anderen Kutter achteraus zu lassen. Papendieck zog die Ruderpinne aus der Halterung und drehte sich zu dem knapp hinter uns fahrenden Boot um. Er schwenkte die Pinne in der Luft, begann einen Freudentanz, während er die anderen mit exotischen Vogelnamen beschimpfte. Da ja beim Rudern alle den Rücken nach vorne haben, folglich die Augen nach hinten, sahen weder wir, noch unser tanzender Bootsführer, dass unser Kutter unter die einzige Brücke glitt, die in der Gegend die Oste überspannte. Wir bemerkten plötzlich ihren Schatten über uns, und schon knallte Papendieck mit dem Hinterkopf dagegen! Fast wäre er über Bord gegangen. „Der ist hinüber!“, dachten wir. Zum Glück reagierten die Schlagleute schnell. Sie ließen ihre Riemen sausen, sprangen auf den Bootsmann und zogen ihn zurück ins Boot. Nur seine Mütze trieb auf dem Fluss. Aber Papendieck war zäh. Hatte eine Katze 7 Leben, so besaß er mindestens 8. Trotzdem blieb ihm eine gute Weile die Luft weg. Dann endlich tat er einen Atemzug. Doch anstatt normal auszuatmen, stieß er eine Salve von Schimpfwörtern hervor, gegen uns, die Schlagleute, die die Riemen hatten aus den Händen gleiten lassen und die verdammte Brücke.

Beim Wriggen

Klar, dass unsere Kutter in keinster Weise einem Rettungsboot entsprachen. Sie besaßen keine Luftkammern, keinen Proviant und andere Ausrüstung. Doch kannten wir alle die Ausrüstung eines Rettungsbootes auswendig. Wozu hätte sonst der Unterricht gedient? Die Segel unserer Kähne lagen im Bootsschuppen. Leider setzten wir sie nur drei Mal. Natürlich gab das gleich wieder eine Regatta. Am Ende des Lehrganges kam ein extra Prüfer von der SBG (Seeberufsgenossenschaft), um unsere Kenntnisse als Rettungsbootsmann zu testen. Klar, dass wir alle den Bootsschein erhielten, die Befähigung zum Führen eines Rettungsbootes. Er ist eine der Voraussetzungen, um überhaupt auf einem Schiff anheuern zu können. „Ein Seemann kann alles! Wiederhole!“ Papendieck war stolz auf uns. Und wir auch!

So verging die Zeit. Freitagabend mussten wir alle in die Waschküche im Keller. Dort befanden sich ineinandergestellt die Baljen, halbe Holzfässer in denen man früher Heringe transportiert oder eingelegt hatte. Und hölzerne Schemel, die sowohl zum Sitzen beim Spleißen als auch beim Wäschewaschen dienten. Wir besaßen jeder doppelte Kleidung. Papendieck teilte jedem von uns so ein Heringsfass zu, worin wir unsere schmutzige Wäsche warfen. Er selber thronte hinter der Waschpulvertrommel, bewaffnet mit einem Messbecher. Wir standen in einer Schlange hinter unseren Baljen und rückten in dem Maße vor, wie er das Waschpulver austeilte. „Zauberpulver, Zauberpulver, werde Schaum!“, das war die Losung, sonst gab es keine Seife. Manche fanden das Quatsch. Was soll's? Dann die Balje unter den Wasserhahn geschoben, und aufschäumend lief sie voll. Anschließend war großes Duschen angesagt. Samstag war dann Waschtag. Natürlich alles mit Hand oder Bürste oder Schrubber auf dem Fußboden, wenn wir mit Öl oder Farben gearbeitet hatten. Dann ging's ans Spülen. Das Auswringen machten wir oft zu zweit, vor allem das der Arbeitshosen. Oder wickelten sie um ein Wasserrohr, um sie so mit beiden Händen besser verdrehen zu können. Gut glätten, damit es wenig Falten gab, dann ab auf die Leine. Das Bügeleisen war damals in Bremervörde noch unbekannt.

Samstags fiel der Unterricht aus. Reinschiff, Großreinemachen lag an. War die Woche über nur normales Fegen und Staubwischen an der Tagesordnung, so wurde heute nicht an Wasser gespart. Ich war während der ganzen Zeit im Speisesaal eingeteilt. Also erst mal alle Tische mit den Stühlen umgekehrt darauf auf eine Seite schaffen. Kehren. Mit Seifenwasser den Parkettboden schrubben, obwohl der gar nicht so schlecht aussah. Feudeln (Wischen), trocknen lassen, Tische rüber. Andere Seite desgleichen. Anschließend alles mit Bohnerwachs einschmieren, trocknen lassen. Nun folgte das Polieren. Zu mehreren, in einer Reihe, mit Bohnerbesen. „Wie heißt so ein Teil?“, hatte Wulf, der Erste, zu Anfang gefragt. Schweigen. „Dös is an Plocka!“, sagte Tschackert, unser Schwabe. So hatte er seinen Spitznamen weg. Meist hatte Papendieck die Aufsicht im Speisesaal. Er beförderte mich zum „Brummer“, dem Chef der Putzgang. Wenn er mich brauchte, rief er nach dem Brummer. Jede Gruppe von uns, die für eine bestimmte Aufgabe zusammengestellt wurde, hieß „Gäng“; ihr Chef „der Gänger“ oder „Brummer“. Meist waren dies „Straftäter“, denn bei so vielen Regeln, wie wir hatten, war man immer mit mindestens einer in Konflikt...