- -

- 100%

- +

Mein Blick schweift zurück nach links. Dort scheint der Haupthafen zu liegen. Ein Wald von Masten und Ladebäumen ragt in den grauen Himmel. Auf einem aushängenden Hafenplan hatte ich die Namen der Hafenbecken gelesen: Segelschiffhafen, Hansahafen, Indiahafen, Afrikahafen. Andere Schiffe liegen nicht weit von mir an den Dalben (stählerne oder hölzerne Pfosten, oft im Dreierverband, zum Schiffevertäuen) am Fahrwasserrand und laden oder löschen mit eigenem Ladegeschirr in Schuten oder Binnenschiffe. Oder warten nur auf einen freien Liegeplatz. Und was mir noch auffällt: Fast alle Schiffe haben anders bemalte Schornsteine. Ein Eingeweihter kann daran die Reederei erkennen, für die sie fahren und somit indirekt auch das Fahrtgebiet. Aber das setzt etwas mehr Kenntnisse voraus, als die eines Decksjungen, der gerade im Kontor der Deutschen Afrika-Linien angeheuert hat. Die vor mir liegenden Schiffe selber sind auch in allen Farben angestrichen: weiß die Kühlschiffe, die Bananenschiffe, auch Bananenjäger genannt, mittelgroß, jachtartig zugeschnitten. Man sieht ihnen an, dass sie schnell sind. Schwarz die Schiffsrümpfe der HAPAG aus Hamburg oder des Norddeutschen Lloyd aus Bremen, beide hauptsächlich im Amerikadienst. Grün die von Rickmers, Ostasienfahrer, orange die Chemietanker, gefährliche Dinger. Grau die der Hansa aus Bremen, meist spezielle Schwergutschiffe, erkenntlich an den V-förmigen Lademasten, dem Stülcken-Geschirr. Grau sei auch die Farbe meines Schiffes, der Natal, hatte man mir in den Büros der Reederei gesagt. Dort, an der Palmaille, war ich kurz zuvor per U- Bahn gewesen, um meine Papiere abzuholen. Dort herrschte eine fast kirchliche Atmosphäre. Es fehlte nur noch der Weihrauch. Ich atmete auf, als ich wieder draußen im Nieselregen stand.

Vor mir auf der Elbe bewegt es sich. Ein ausgehender Frachter gleitet langsam stromabwärts, die Schlepper der Bugsier-Reederei zwar schon los, aber noch in Bereitschaft. Plötzlich tutet das Nebelhorn des auslaufenden Schiffes so laut, dass ich zusammenfahre. Drei Mal. Mein Körper vibriert mit dem Klang. „Hamburg ade!“ heißt das. Oft dienen die Nebelhörner auch zur Warnung oder zur Verständigung mit den Schleppern. Diese hängen sich wie Kletten an den Pelz der Ozeanriesen, um diesen zu helfen umzudrehen und festzumachen. Da dreht gerade die Hannover, ein HAPAG Frachter, im Fahrwasser. Die winzig erscheinenden Schlepper drücken und ziehen. Manchmal dreht die Schraube des Schiffes, um sie zu unterstützen. Weiße Gischt wirbelt in alle Richtungen. Dann Stillstand. Wieder Bewegung. Diesmal spritzt das Wasser in die andere Richtung. Langsam gleitet der Riese in das Hafenbecken. Wird von den Schleppern an die Pier gedrückt. Der Wind trägt abgeschwächte Rufe zu mir herüber, wohl Kommandos, die zwischen Schiff und Land gewechselt werden. Wurfleinen schwirren durch die Luft, daran folgen die Festmachertrossen, die auf den Pollern (schwere, eiserne, oben leicht gekrümmte Metallgebilde) angehängt werden. Trillerpfeifen hallen verzerrt herüber. Die Trossen spannen sich, Wasser trieft heraus, langsam schmiegt sich das Schiff an die Kaimauer.

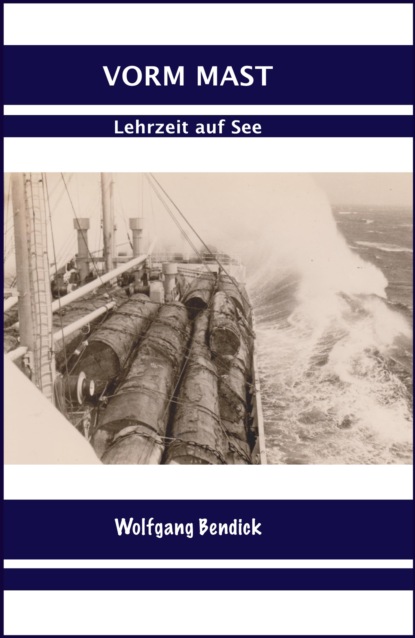

Blick von den St. Pauli Landungsbrücken auf die Werften

Zu meinen Füßen platschen unregelmäßige Wellen an den Landungssteg. Es riecht stark. Nach Öl, Brackwasser, Fisch, Diesel, Kohlequalm. In den vor der Strömung geschützten Ecken hat sich Unrat angesammelt, Holzstücke, ein toter Fisch, halb aufgelöst, Flaschen, ein Paar Klumpen Schweröl, drei Pariser. Ich warte mit einer immer zahlreicher werdenden Arbeitergruppe auf die Fähre, die mich meinem Traumschiff näherbringen soll. Die Wellen spritzen bisweilen bis auf den Ponton. Hinterlassen kleine Pfützen, in denen sich bunte Kreise bilden. St. Pauli Landungsbrücken. Das Sprungbrett zur weiten Welt. Mehrere Fährschiffe und Barkassen liegen vertäut an den Pollern. „Die grroooße Hafenrundfahrt! Bitte einsteigen, gleich geht’s los! Die groooße Hafenrundfahrt!“ Der Rufer versperrt den Passanten den Weg, mit Kennerblick die wenigen Touristen aus der Menge herausfischend. Eine Barkasse füllt sich mit Arbeitern, wohl Schauerleute (Hafenarbeiter, die Schiffe be- oder entladen), und legt, blechern tuckernd, ab. Ein nicht endender Strom von Menschen bewegt sich um mich herum. Fast alle tragen einen Elbsegler, die Mütze der Seefahrer, auf dem Kopf, haben einen Zambelbeutel umhängen, sicher mit ihrem Proviant drinnen verstaut. Jeder hat eine Kippe irgendwo im Mund klemmen. Auch ich trage meinen Elbsegler. Aber er ist so glänzend neu, dass bestimmt jeder sieht, dass ich ein Neuling bin. Ich fasse zum Kopf und schiebe ihn etwas schräger. Ich gehöre ja fast schon zur „Familie“. Sollte mir nur noch 'ne Kippe in den Mundwinkel kleben...

Der Fritten-Geruch der Imbissbuden auf der Brücke mischt sich mit der Hafenluft. Ein paar Touristen, sicher Japaner, erkennbar an den vielen Kameras, bunt bekleidet und mit durchsichtigen Plastik-Kapuzen auf dem Kopf, ziehen hinter mir vorbei. Prompt werden sie von dem Ettl von der „grrroßen Hafenrundfahrt“ angemacht. Mehr Menschen strömen herbei, stellen sich neben mich. Sie wollen wohl dieselbe Fähre nehmen, die auch mich übersetzen soll. Da kommt sie schon! Grün-weiß, die Scheiben mit dicken Tropfen beperlt, steuert sie auf den Anleger zu. Ein Mann steht vorne rechts in der offenen Tür und wirft im rechten Moment eine Seilschlinge um einen Poller. Handzeichen, Pfiffe, die Schraube dreht rückwärts. Stop. Leicht vorwärts, stop. Der Mann, durch den Innenraum nach hinten geeilt, schlingt ein weiteres Tau um einen Poller und belegt es auf dem inzwischen unbeweglichen Schiff. Ehe er eine kleine Gangway (Steg) von Bord auf die Pier schieben kann, drängen sich schon die Eiligen mit einem großen Schritt über die klaffende Lücke zwischen Fähre und Ponton an Bord. Dann ist die Gangway ausgeschoben, und ich kann meinen schweren Seesack, auf dem nur wenige Etiketten kleben, auf die Fähre hieven. Im Innern riecht es stark nach Diesel, wohl bedingt durch das Schwabbern des Treibstoffes in den Tanks, die über Lüftungsrohre mit außen verbunden sind. Der Kahn bewegt sich ruckartig wenn ihn die Wellen an den Ponton drücken. Mein Schritt wird unsicher. Ich torkele zu einer Sitzbank auf der anderen Seite, um einen guten Blick auf die Schiffe und die Werften zu haben. Ich sitze kaum, da geht ein starkes Vibrieren durch den Rumpf und schon bleibt die Pier hinter uns zurück. Wenn sich größere Wellen an der Fähre brechen, geht es wie ein starker Schlag durch das Schiff und Gischt spritzt gegen die dicken Scheiben. Dem Motorgeräusch nach zu urteilen hat das Schiff einen dieselelektrischen Antrieb. Das haben wir in der Seemannsschule gelernt. Ein Dieselmotor treibt einen Generator an, dieser dann einen Elektromotor, der über eine Welle mit der Schraube verbunden ist. Diese Antriebsart ermöglicht ein schnelles Umstellen von Vorwärts- auf Rückwärtsfahrt und ein stufenloses Regeln der Geschwindigkeit. Dahingegen haben Schlepper, wie der, der uns ganz knapp kreuzt, einen Voith-Schneider-Antrieb. Das ist eine Art von senkrecht hängenden Messern, die in einem Kreis drehen. Die Ausrichtung dieser messerartigen Platten bewirkt, dass ein Schlepper sich in alle Richtungen bewegen kann.

Zigarettenrauch legt sich in Schichten in den Fahrgastraum. Das Schiff zittert stark im Rhythmus der Schraube und der anschlagenden Wellen. Alle Fenster und Türen sind zu. Der Festmacher klönt mit dem Kapitän. „Lotsen Höft!“, ruft er dann aus, „umsteigen nach Waltershöft!“ und gibt mir ein Zeichen. Aus der dümpelnden Fähre steige ich mit einem großen Schritt auf den nassen Ponton. Kalter, feuchter Wind schneidet mein Gesicht. Ich wuchte den Seesack hinüber und schon ist die Fähre mit lautem Rattern verschwunden. Ein paar Möwen schweben im Wind, mich mit einem Auge beobachtend, während andere versuchen, den rostigen Pfählen, die den Ponton festhalten, einen weißen Schutzanstrich zu verpassen. Ich ziehe den Reißverschluss meiner Jacke bis ganz oben, hauche in meine klammen Hände. Das Shanty „Rolling Home“ kommt mir in den Sinn, und ich denke an meine Mutter. Gestern erst ist es gewesen. Wir hatten den Bus genommen, um zum Bahnhof zu gelangen. Mein Vater hatte zwar ein Auto, „aber nicht um den Herrn Junior zum Bahnhof zu fahren. Der soll selber sehen, wie er klarkommt!“ Mich wunderte, dass er meiner Mutter nicht verboten hatte, mich zu begleiten. „Raus!“, hatte er gebrüllt, „Komm mir ja nicht mehr ins Haus. Nur die Beine unter den gemachten Tisch strecken!“. Ich war gerade 17 geworden. Wut kommt in mir hoch. Hoffentlich wird meine Mutter jetzt weniger zusammengeschissen, wo ich weg bin. Jetzt ist sie der einzige Blitzableiter für diesen Tyrannen von Vater! Regentropfen peitschen mir ins Gesicht und rinnen herab. Oder sind es Tränen?

Eine herantuckernde Barkasse reißt mich aus meinem Grübeln. Hinter der kleinen Scheibe, nur wenig geschützt, der Steuermann, wahrscheinlich zugleich Kapitän und Eigner des Schiffes. Wenige Leute sind an Bord. Die Hände in den Taschen vergraben, wiegen sie stehend im Rhythmus der Wellen. Anders als auf der Fähre, wo man sich auf derselben Höhe bewegt wie der Anlege-Ponton, steigt man in eine Barkasse hinunter. Die Füße befinden sich ungefähr in Höhe der Wasserlinie. Und es gibt keine Aufbauten. Nur das kleine Führerhäuschen bietet minimalen Schutz gegen die bisweilen überspritzenden Wellen. Hier ist die Elbe breiter, die Hafenbecken weitläufiger. Zwei Anleger weiter ruft der Steuermann mir zu, dass wir angekommen sind.

Der Ponton liegt glücklicherweise in einem windstillen Eck. Das macht es einfacher, den unhandlichen Seesack aus der Barkasse auf den Ponton zu hieven. Was für ein unpraktisches Ding, so ein Seesack! Ich wuchte ihn auf meine linke Schulter, versuche, ihn mit dem Griff am Boden im Gleichgewicht zu halten, schnappe mit der anderen Hand meine Reisetasche und torkele, krumm wie ein Fragezeichen, den Steg hinauf ans feste Land. Oben angekommen, blicke ich in die Runde. Wo entlang? Überall türmen sich Halden von dicken Tropenholzstämmen, manche bis zu 2 Meter dick. In der Ferne recken ein paar Kräne ihre Hälse in den jetzt etwas helleren Himmel. Und ja, richtig, dahinter, besser gesagt, darunter, liegen Schiffe! Ich erkenne nur die Aufbauten und die Masten, es muss Niedrigwasser sein. Die Schiffe liegen tiefer als die Kaimauer. Welches wird meines sein, die Natal? Aufgeregt gehe ich näher. Vom Seesack kriege ich einen Krampf in der Schulter. Ich halte an, gehe leicht in die Knie und wuchte das blöde Teil auf die andere Schulter. Hätte er wenigstens zwei Träger, dann könnte man ihn auf dem Rücken tragen... Zum Glück habe ich meine Seekiste nicht dabei, die ich mir, als ich so 12 Jahre war, aus Fußbodenbretterresten zusammengenagelt hatte. Mit Griffen und Beschlägen aus Eisen dran, das ganze grün und braun angemalt, auf dem Deckel mein Name in Messingbuchstaben. „Was willst du denn damit?“, hatte sich meine Mutter gewundert. „Nur so“, hatte ich geantwortet. Hatte sie damals schon eine Vorahnung?

Im Näherkommen unterscheide ich hinter dem Gewirr von Masten und Kränen einen riesigen schwarzen Schornstein mit weißen, grünen und einem blauen Ring darauf. Das muss sie sein! In der Reederei hatte ich ein Schiffsmodell gesehen, dass die gleichen Schornsteinfarben trug. Ich merke, dass der Nieselregen aufgehört hat. Sogar etwas blauer Himmel wagt sich heraus. Ich laufe auf der Kaimauer weiter. Sie ist die einzige Stelle, wo nichts im Weg liegt, weil hier auf Schienen die Kräne fahren. Sonst überall Holzstämme, Rindenstücke, braune Pfützen, in denen sich der Himmel spiegelt. Ich stehe oberhalb des Hecks des tiefliegenden Schiffes. Festmacherleinen, mir zu Füssen über den dicken Poller gehängt, führen zum Schiff. Große Blechscheiben, Rattenteller genannt, sind um die Trossen befestigt, wohl um zu verhindern, dass Ratten an Bord kommen. Am Heck, am Flaggenstock, hängt etwas müde die deutsche Flagge. Und darunter, von hier oben schlecht sichtbar, in blauen Lettern der Name NATAL und darunter HAMBURG. Meine neue Adresse.

Ich laufe auf der Kaimauer weiter. Von hier oben kann ich gut auf das Deck schauen. Rindenstücke, Ketten, Seile und Festmacherleinen bilden ein ziemliches Durcheinander. Mittschiffs. Ich schaue auf das Bootsdeck. Stehe vor dem in Klinkerbauweise (die Rumpfbretter überdecken sich an den Rändern) konstruierten hölzernen Rettungsboot. Das soll 50 Personen aufnehmen können? Besser ist wohl, wir brauchen es nicht! Ein leichter Küchengeruch überdeckt den fauligen Holzgestank des Schiffes. Es muss also irgendwo Leben geben! Vor mir, in einer Einbuchtung der Aufbauten befestigt, eine rote Laterne mit geriffeltem Glas (Fresnelsche Linse). Ich befinde mich also an Backbord (links) des Schiffes. Auf dem Vorschiff ist etwas Aktivität. Dort hievt ein Kran einen riesigen Stamm aus einer Luke (Öffnung des Laderaumes, bezeichnet auch den Laderaum selber). Er hängt schräg, sonst würde er gar nicht durch die Lukenöffnung gehen. Dort ist auch die Gangway. Sie führt steil vom Kai hinab auf Deck. Sie ist gut verzurrt, bewegt sich aber leicht im Rhythmus des Schiffes. „Unbefugten Zutritt verboten“ steht auf einem am Geländer festgebundenen Schild. Bin ich - bin ich nicht? Ich frage einen der Arbeiter an Land, die die Stämme vom Haken des Kranes abhängen. „Es muss schon jemand an Bord sein. Die meisten sind allerdings auf Landgang...“

Unsicher taste ich mich auf der steilen Gangway hinunter. Und ich hatte immer gedacht, dass man zu einem Schiff hinaufsteigen muss... Irgendwer hat mich bemerkt. Wohl die Gangway-Wache, die sich irgendwo ins Warme verzogen hatte. „Hallo! Ich bin Schmidchen, du bist wohl der Neue?“ „Grüß dich! Wolfgang heiße ich!“ „So wirst du wohl nicht lange heißen“, sagt er „die werden schnell einen Spitznamen für dich finden.“ Er ist etwas dick, hat rote Haare, Bürstenschnitt. Er nimmt mir die Reisetasche ab und wuselt vor mir her übers Deck. „Die Decksmannschaft wohnt achtern (hinten)“, teilt er mir mit. „Seitdem die Natal Kadettendampfer ist und keine Passagiere mehr mitnimmt, wohnt die Maschinencrew mittschiffs.“ Wir kommen zu einem Deckshaus, das sich auf dem Achterschiff erhebt. Über ein erhöhtes Türsüll treten wir in den engen Gang und hangeln uns an den Handläufen (Geländer) nach unten. Der Fußboden ist, wie auch das Deck, leicht gewölbt. Es riecht schwach nach Reinigungsmittel, Öl und Socken.

Er öffnet eine Tür. „Dies ist meine Bude,“ meint er. „Mein Zimmerkollege hat gestern abgemustert (gekündigt). Du kannst erst mal bei mir wohnen. Ich habe die untere Koje (Bett), du kannst die obere nehmen. Jetzt leg erst mal dein ganzes Zeug ab! Hast du schon etwas gegessen?“ Ich sage, dass ich keinen Hunger habe und bis zum Abend warten kann. „Mit dir sind wir jetzt 5 Junggrade. Es soll noch ein anderer kommen.“ „Hans-Dieter, er war mit mir auf der Seemannsschule!“, sage ich. „Auf welcher bist du denn gewesen?“, will er wissen. „Bremervörde. Weit weg vom Meer“. „Wir waren alle in Finkenwerder." Ich schaue mich in dem Zimmer um: Bedingt durch die Bauweise des Schiffes gehen die Wände nach oben hin auseinander. Genau umgekehrt, wie in einer Mansardenwohnung. Zum Glück befindet sich das Stockbett an der geraden Wandseite. Vorne ist jede Schlaffläche mit einem hohen Brett, das in der Mitte eine runde Vertiefung zum einfacheren Einsteigen aufweist, abgesichert. „Damit man nicht hinausfällt, wenn's mal etwas schaukelt.“ Die Matratzen sind etwa 70 Zentimeter breit, was nicht viel Spielraum lässt. „In der Bucht von Biskaya hat es manchmal etwas Seegang. Vor allem die Kreuzseen sind gemein, Wellen, die aus verschiedenen Richtungen zugleich kommen. Dazu kommt, dass wir da im Ballast fahren, ohne Ladung. Da liegt das Schiff mehr auf dem Wasser als darin. Wirst schon sehen...“ Schmidchen zieht eine der Schubladen unter der Koje heraus. „Die kannst du nehmen. Und auch die Hälfte des Kleiderschrankes.“ Ich öffne ihn. Er läuft nach unten ebenso schmal zu wie das Zimmer. Als Fußboden bleibt uns ein kleines Dreieck von ½ Quadratmeter Fläche.

Die Natal in Waltershöft

„Hotel zur Schraube nennen wir unsere Unterkünfte.“ Warum, das wurde mir klar, als wir zum Schuppen 28 im Baakenhafen verholten (umzogen). Jede Schraubendrehung brachte das Achterschiff zum Zittern, dazu heulte die Hydraulik der Rudermaschine wie eine Kreissäge. Auf dem Tischchen glitt alles hin und her oder landete auf dem Boden. „Hier achtern musst du deine Bierflasche in der Hand halten, bei Seegang auch den Teller.“ Tolle Aussichten, denke ich und frage ihn, ob er schon seekrank gewesen ist. „Das kommt vor. Muss aber nicht unbedingt auf der ersten Reise passieren. Ist aber gar nicht so schlimm... wenn's vorbei ist. Du musst halt immer schlucken. Zuerst kotzt du das Essen aus. Dann kotzt du gelb, das ist die Galle. Schmeckt saubeschissen. Und dann wird’s ernst: Wenn da ein haariger Ring rauskommt, dann schlucke noch fester. Denn das ist das Arschloch; wenn du das verlierst, bist du erledigt!“ Wir lachen beide.

Wir verlassen die enge Kammer mit den schräg nach oben sich erweiternden Wänden. Er führt mich durch den schmalen Gang und erklärt mir, wer wo wohnt. „Die größten Kammern, und dazu noch mit geraden Wänden, haben Rudi und Mozart. Dafür haben sie keine Bullaugen (runde, dickglasige Fenster, die man mit einer Blende seefest absichern kann). Die Matrosen haben Einzelzimmer, großer Luxus! Schau, hier die Tür geht runter zum Wellentunnel der Schraube. Das ist der Notausgang für die von der Maschine, falls der Kahn mal absaufen sollte. Nie zubauen!“ Eine Treppe führt ein Deck tiefer zur Rudermaschine. Die Schotten (Wände) sind weiß gestrichen. Der Boden ist leicht ölig. Wir steigen die zwei Treppen hinauf und befinden uns wieder am Hauptdeck. Hier befindet sich die Messe (Essraum) mit der Pantry (Spülraum). Ihr gegenüber sind die Eingänge zum Waschraum und den Toiletten. „Das wird dein Haupttätigkeitsfeld sein, in den nächsten Wochen!“ Er grinst, während er das sagt. „Die Matrosen essen dort in dem Eck, wir Junggrade und Max, der chinesische Wäscher hier im andern Eck. Setz dich ja nicht in das Matroseneck!“ Wir gehen zurück an Deck, umrunden den Aufbau und steigen auf der Rückseite eine steile Treppe hoch. „An Backbord hat der Bootsmann (Vorarbeiter der Decksmannschaft) seine Kammer, an Steuerbord (rechts) der Zimmermann. Den Zimmermann nennt man Timi, den Bootsmann Scheich. Diese zwei musst du siezen, mit den anderen sind wir per du.“ Hier oben hängt, in Schwingdavits, auch eine kleine Jolle für Außenbords-Arbeiten. Außerdem liegen da noch ein paar Rettungsflöße, für den Fall, dass…

„Ist keine Arbeit?“, frage ich ihn.“ Im Augenblick nicht viel, weil fast alle ein paar freie Tage genommen haben. Sogar der Alte ist für ein paar Tage weg und hat das Schiff dem Zweiten (Offizier) überlassen. Nur ein paar Wachen sind an Bord. Ich an Deck, jemand anders in der Maschine. Wenn du willst, können wir etwas den Kahn anschauen.“ Das sagt mir zu. Wir klettern über die dicke Manila (Festmacherleine), die noch vom Anlegen herumliegt, zu den Mittschiffsaufbauten. Schmidchen zeigt zur Mitte: „Das da ist die Kombüse (Küche). Wir haben einen Koch und einen Bäcker an Bord. Den Koch musst du Chef nennen, sonst ist er sauer. Mit dem Koch musst du dich gut stellen, ihn merken lassen, dass er die wichtigste Person auf dem Schiff ist.“ „Ich dachte, der Kapitän ist der Chef...“, werfe ich ein. „Nein. Der Kapitän ist der ‚Alte‘, der erste Ingenieur ist der ‚Chief‘, der Elektriker der ‚Blitz‘, der Funker ‚Sparks‘, der Zimmermann ‚Timi‘, der Kabelgatt-Matrose ‚Ede‘, ach ja, und wir Kadetten sind die ‚Ratten‘.“ „Wenn die Ratten von Bord gehen, soll ein Schiff untergehen, habe ich mal gelesen“, sage ich. „Deshalb halten sie ja immer mindestens einen von uns auf dem Schiff“, lacht er.

Ich bemerke, dass sich an jedem Eingang zu den Aufbauten doppelte Türen befinden. Eine hölzerne, die nach innen aufgeht, und eine stählerne, die sich nach außen öffnet. Letztere kann man mit 4 oder 6 drehbaren Riegeln, den Vorreibern, seefest verschließen. Die „Türschwelle“ ist eine etwa 30 Zentimeter hohe Stufe, das Süll. Um die Tür zu durchschreiten muss man einerseits gut die Füße heben (Achtung auf die Schienbeine) und zugleich aufpassen, dass der Kopf nicht oben am Schott anhaut. Mit der Zeit und einigen Beulen gewöhnte ich mich auch an diese Besonderheit. Wir betraten die Aufbauten. Ein ziemlich langer, schmaler Gang tat sich vor uns auf. An einer Seite war auf der ganzen Länge in Hüfthöhe ein Rohr angebracht, der Handlauf, wohl um sich bei Schlagseite festhalten zu können. An den Treppen befand sich je einer auf jeder Seite. Die Rundung des Decks, die ich draußen schon bemerkt hatte, setzte sich hier drinnen fort. Man nennt das die Balkenbucht. Sie gibt dem Schiffsrumpf mehr Festigkeit. Ebenso ist das Schiff in Längsrichtung gebogen. Es „hängt durch“ wie eine große Banane. Dadurch sind Bug und Heck höher über dem Wasser. Das nennt man Sprung.

Hier im Schiffsinneren war das Geräusch der Maschinen lauter. Schmidchen öffnete eine Tür an der linken Seite, da war unser Unterrichtsraum. Ein paar rechteckige Bullaugen, mit glänzenden Messingrahmen und Knebeln unterbrachen die Außenwand. In der Mitte des Raumes ein langer Tisch und rundherum drehbare Stühle, alle fest mit dem Boden verschraubt. „Das schwimmende Klassenzimmer“, entfährt es mir. Eine grüne Tafel an der Stirnseite, eine Weltkarte und das Morsealphabet an der anderen vervollständigen mit einem Wandschrank das Mobiliar. „Unterricht haben wir aber nur auf See und auch nur vormittags. Nachmittags ist Zutörnen.“ „Was ist denn das?“ „Arbeit an Deck oder woanders. Was halt gerade anliegt.“ Etwas weiter kommen wir an zwei anderen Türen vorbei. „Die Unterkünfte der Heizer.“ „Heizer? Ich denke, die Maschine läuft mit Schweröl?“ „Das sagt man noch so. Die Ausdrücke stammen noch aus der Dampfschifffahrt. Ebenso sind auch noch Bezeichnungen aus der Segelschiffszeit im Gebrauch. An Deck ist die Mannschaft aufgeteilt in Decksjungen, Jungmann, Leichtmatrose, Matrose, Bootsmann, Offiziere usw., in der Maschine nennt man sie Schmierer, Heizer, Assistent, Storekeeper und Ingenieure. Du wirst die Hierarchie an Bord schnell genug kennenlernen...“

Er öffnet eine wasserdichte, und wie ich sofort merke, auch schalldichte Tür nach mittschiffs. Lärm, Hitze und Ölgeruch schlagen uns entgegen. Ich hebe meine Füße, ziehe den Kopf ein und befinde mich auf einem Gitterrost, wie auf einem Balkon, hoch über metallenen Monstermaschinen, deren Funktion mir völlig unbekannt ist. Eine steile Treppe mit 2 glänzenden Handläufen führt vor meinen Füßen in die Tiefe. Schmidchen drängt sich zu mir auf das Podest und schließt das Schott (Tür). Obwohl alles vor Sauberkeit glänzt, liegt ein feiner Ölfilm auf allem, der uns beim Laufen leicht gleiten lässt. Er zeigt nach oben: „Das ist der Schornstein! Da hängt der Max (chinesischer Wäscher) seine Wäsche zum Trocknen auf.“ Ich stelle lieber keine Frage. Schornstein, Wäsche, Max. In Bayern hängt man Speck und Schinken in den Schornstein. Das gibt das gute Schwarzgeräucherte. Und hier Wäsche? Will der mich verarschen?

Und der Koch in der Kombüse…