- -

- 100%

- +

„Das dicke Rohr dort ist der Auspuff der Hauptmaschine, die dünneren die Abgasrohre der Hilfsdiesel.“ „Hilfsdiesel? Sind das Ersatzmotoren?“ „Nein, die Hilfsdiesel erzeugen den Strom. Für Beleuchtung, Rudermaschine, die Winden...“ Dann sind da noch die Luftansaugrohre der verschiedenen Maschinen.“ Ich sah wohl, was er meinte, aber in diesem Wirrwarr von Leitungen blickte ich nicht mehr durch. „Vor dem Schornstein, die offenen Glasfenster, das sind die Maschinenoberlichter. Sie dienen zur Entlüftung des Maschinenraumes.“ Ich hätte sie eher für Frühbeetfenster gehalten... Die Wärme hier drinnen tut mir gut. Fast ist es schon zu warm.

„Jetzt stehen wir auf der oberen Zylinderstation“, ruft er. Von den gitterartigen Rosten wie von einem Balkon umgeben, thronen da vor mir sechs runde, fassartige Dinger von wohl einem Meter Durchmesser, die Zylinderköpfe. Fußgroße Muttern halten sie über armdicke Stangen, die bis zum Schiffsboden gehen, mit dem Rest der Maschine verbunden. Kupferleitungen gehen in alle Richtungen. „4600 PS hat der Oimel.“ Ich staune. An der Wand hängen zwei eigenartige Gebilde: Ersatzkolben, Ersatzpleuel, Führungskolben... Und das alles lässt sich zerlegen... Müssen ganz schön stark sein, die von der Maschine! Mittlere Maschinenstation. Große Metallplatten verschließen die Seiten der Maschine. Dünne und dicke Rohrleitungen laufen im Zickzack nach überall hin oder kommen von wo her. Gegenüber nehmen die elektrischen Schalttafeln eine ganze Wand ein. Voltmeter, Amperemeter, runde Skalen, eckige, längliche. Hoffentlich blickte wenigstens der Bordelektriker da noch durch! „Da darf von Deck keiner dran!“, belehrt er mich. Von hier geht der Saft nach überall hin. Siehst du da? Luke 1, Luke 2 und so weiter.“

Wir umrunden das Maschinenmonster und schlittern weiter nach unten, Schmidchen mir voraus. Ich sehe, dass er sich mit beiden Händen auf den Handläufen gleiten lässt und mache es ihm nach.

Drei der sechs Zylinder

Langsam bekomme ich den Trick raus. Nur nicht die Hände dabei verbrennen! „Untere Maschinenstation“, kündet mein Führer an. „Das hier ist der Fahrstand. Von hier aus wird der Motor gesteuert.“ Dass ein Schiff gesteuert wird, verstehe ich noch. Aber den riesigen Motor? „Da ist der Maschinentelegraf, wie auf der Brücke. Damit wird von oben durchgegeben, wie die Maschine zu laufen hat. Schnell, langsam, stop oder rückwärts. Daneben hängt ein Telefon, neben diesem ein Messingmundstück mit einer Pfeife als Stöpsel. Bei Stromausfall bläst man auf der Kommandobrücke da rein, hier unten pfeift es. Du ziehst den Pfeifenstöpsel heraus, hältst dein Ohr dran und hörst, was die da oben melden! Im Maschinenraum ist Brüllen Pflicht. Sonst verstehst du gar nichts.“ Das wäre etwas für meinen Vater, kommt es mir. Um uns herum eine Vielzahl von Handrädern, Ventilen, Hebeln, Manometern und Geräten, von denen Schmidchen bestimmt auch nicht alles weiß... Wir umrunden den Stahlkoloss.

Eine 40 Zentimeter starke glänzende Welle läuft von der Maschine durch einen niedrigen Tunnel nach achtern zur Schraube. „Wenn du da durchgehst, kommst du bei uns hinten wieder raus.“ Tanks, Pumpen für Wasser, Luft oder Öl, Batterien von Druckluftflaschen, vier Hilfsdiesel mit Generator, jeder wohl mit 10 Zylindern, füllen den riesigen Raum und lassen ihn fast eng erscheinen. Irgendwo treffen wir auch den wachhabenden Assistenten, der mit einer Ölkanne und Twist (Putzwolle) bewaffnet seine Abschmierrunde geht. „Warte nur, bis wir auf See sind; dann ist der Krach dreimal so stark!“, schreit Schmidchen zu mir herüber. Wir machen uns wieder an den Aufstieg: 3 Etagen, um wieder an die Eingangstür zu gelangen. Inzwischen schwitze ich etwas. Meine Ohren dröhnen noch weiter, selbst als die Tür schon zu ist. Bin ich froh, an Deck angeheuert zu haben, und nicht in der Maschine...

„Hast du noch Lust, die Kommandobrücke zu sehen?“, fragt er. „Streife dir aber gut die Schuhe auf der Matte ab, um kein Öl in den Gängen zu hinterlassen.“ Selbst unsere Handflächen waren etwas ölig. Also noch drei Stockwerke hinauf. Auf dem ersten, dem Promenadendeck, wohnen seitlich die Offiziere und Ingenieure. Vorne befindet sich, über die ganze Schiffsbreite, der Salon, ein Saal mit Sofas, Sesseln und einer Bar. Wir sehen das nur durch die Glastür. „Das ist für uns tabu!“, meint Schmidchen. Daneben liegt der Speisesaal für die Schiffsleitung und dahinter die Pantry des Stewards. Im Deck darüber, dem Bootsdeck, wohnt an Backbord der Chief Ingenieur, mittschiffs der Kapitän, an Steuerbord der Erste Offizier. In diesem Niveau befinden sich auch die Rettungsboote. Noch eine Treppe hoch, ein querliegender Flur. Hier wohnt an Backbord der Funker in seiner Funk-Bude, rechts führt eine Tür ins Kartenhaus und von da auf die Brücke. Schmidchen schließt vorsichtig die Tür hinter uns. „Hier dürfen wir normalerweise nicht durch. Für uns sind die Außentreppen bestimmt.“ Die Brücke war ein leicht gerundeter, nicht sehr tiefer Raum, der fast die ganze Schiffsbreite überspannte, vorn ausgestattet mit einer breiten Front aus Fenstern. Was ich als Erstes bemerke, ist der Maschinentelegraph, genauso einer wie am Fahrstand im Maschinenraum. Daneben Telefon und Sprachrohr.

Das Steuerrad, ein zu 1/3 offener Ring, gleich dem eines Flugzeuges, steht mittschiffs, aber etwas zurückgesetzt. Es ist an einen grauen Kasten montiert, auf dem unter einer runden Scheibe die Gradanzeige des Kreiselkompasses (zeigt immer genau Nord an) sichtbar ist. In dieser Scheibe ist eine Gravierung, die die Mittschiffslinie, die Schiffsachse darstellt. Zwischen dem Kreiselkompass und dem Steuerrad befindet sich der Ruderlageanzeiger. Einen Meter rechts davon steht ein anderer grauer Kasten mit einem kreisförmigen, leicht gewölbten Bildschirm obenauf, das Radargerät. In ihm dreht sich, vom Mittelpunkt ausgehend, eine hellgrüne Linie, die in der Nähe befindliche Schiffe durch helle Punkte anzeigt. Links vom Steuer, an der hinteren Wand, ein kleinerer Kasten, das Echolot. Es zeigt die Wassertiefe unter dem Kiel an. Natürlich sind all diese Geräte im Hafen außer Betrieb. Ich stelle mich auf das Holzrost hinter das Steuerrad. „Kannst ruhig dran drehen, im Hafen ist alles abgeschaltet! Schau doch mal oben in den Kasten rein, vor deinem Kopf!“ Ich schaue nach oben in den dunklen Kasten. Schwach erkannte ich die Windrose (Zifferblatt) eines Kompasses, 360 Grad, eigenartigerweise die Zahlen in Spiegelschrift. „Erkläre ich dir nachher...“.

Am Ruder

Unter dem Echolotanzeiger befindet sich ein erhöhter Holzstuhl mit Rückenlehne und Armstützen. „Schade, dass der nicht hinterm Steuerrad steht“, bemerke ich. „Das ist der Lotsenstuhl. Am Steuer darf man nicht sitzen, sonst ist die Gefahr zu groß, dass man einschläft.“

Durch eine Schiebetür gelangen wir in die Backbord-Brückennock (unbedachte Fläche, die hauptsächlich für den Ausguck dient). Ein Kompass befindet sich am äußeren Rand, versehen mit einem darauf drehbar angebrachten Peilinstrument, der Peilkompass. Daneben, in seiner Halterung, ein rot-weiß gestrichener Rettungsring mit dem Schiffsnamen und Heimathafen darauf gemalt. An der Vorderseite ist die Verschanzung (geschlossenes Geländer) etwas erhöht, abgerundet und mit einem doppelten Blech versehen. Dieses bewirkt, dass der Fahrtwind sich dazwischen beschleunigt und beim Austreten dahinter einen Windschatten schafft. Somit kann der Posten Ausguck vorausschauen, ohne dass ihn der Wind wegbläst. Ich lehne mich außenbords über die Verschanzung. Dort ist die rote Backbordleuchte angebracht. Auf der Rückseite der Nock führt ein Niedergang (Treppe) zum Bootsdeck und eine Tür zur Unterkunft des Funkers. Zwischen der Funkbudentür und der Schiebetür zur Brücke befindet sich eine Leiter. Wir klettern dort hinauf, hieven uns auf das Peildeck. Hier oben befindet sich die Peilantenne, der Mast der drehbaren Radarantenne und ein großer hölzerner zylindrischer Kasten mit den zwei rot und grün gestrichenen D-Kugeln seitlich angebracht und dem Flinderstab an Vorderseite (diese dienen zum Eichen des Kompasses). Die grün verwitterte Messingabdeckung schreit förmlich nach einer Sidolbehandlung durch den neuen Decksjungen! Das ist die Behausung des Magnetkompasses. Er ruht hier für den Fall, dass mal der Strom ausfällt oder der Kreiselkompass Pause machen will. Seine Windrose, sein Zifferblatt war es, das ich hinterm Steuer oben in dem Kasten gespiegelt gesehen hatte. Dadurch die Spiegelschrift. Hier oben befindet sich ein Minimum an Eisen, um den Kompass nicht zu beeinflussen. Dieser hier zeigt den magnetischen Nordpol an, der vom geographischen bisweilen weit abweicht. Auch hier oben liegen ein paar selbstaufschwimmende Rettungsflöße in ihren Lagern.

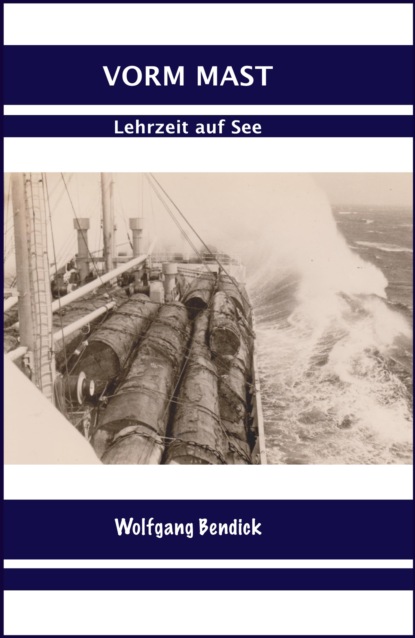

Maschinenraum-Oberlichter

Wir steigen an der Steuerbordleiter hinunter in die Brückennock und von dort aufs Bootsdeck. Wir stehen vor den Frühbeet-Kästen des Maschinenraumes. Warme, ölgeschwängerte Luft strömt heraus. Daneben sehen wir die Tür zum Schornstein. Wir schlüpfen hinein. Und anstatt schwarzen Rußes finden wir weiße Wäsche, die hier in der warmen Maschinenluft trocknet. Der Boden besteht aus Stabgitterrosten. Oben ist der Schornstein geschlossen, nur die verschieden dicken Auspuffrohre führen hinauf und hinaus. Der ganze Schornstein ist eine Attrappe!

Wieder im Freien schauten wir uns das Rettungsboot an. Es gibt eins auf jeder Seite. Schwere, hölzerne Kutter in Klinkerbauweise. Eine Greifleine führt außen herum. Name des Schiffes und zulässige Personenzahl sind auf Tafeln am Rumpf verschraubt. Das Steuerbordboot hat einen Einzylinder-Dieselmotor, das Backbordboot nur Ruder und Segel. Jedes einzelne Boot muss die gesamte Besatzung und Passagiere aufnehmen können. Auf Passagierschiffen müssen die Boote beider Seiten alle Leute aufnehmen können. Ein wenig hinter dem Boot ist außerdem noch eine selbstaufblasbare Rettungsinsel gelagert. Insgesamt haben wir vier davon an Bord. Außerdem kann ich ja seit vier Jahren schwimmen! Noch ein Deck tiefer, das Promenadendeck. Dieses war früher für die Passagiere reserviert. Jetzt spaziert hier die Schiffsleitung. Wir haben unser Achterdeck! Noch eine Treppe tiefer, und wir sind wieder auf dem Hauptdeck, neben der Kombüse, angelangt. „Ich glaube, heute wird von Land aus nur bis 18 Uhr gearbeitet. Trinken wir erst mal einen Tee, dann kannst du mir helfen, die Luken zuzumachen!“ Gesagt – getan.

„Du brauchst dich nicht groß umzuziehen, nimm aber deine Festmacherhandschuhe (solide Lederhandschuhe) mit, wenn du welche hast. Natürlich hatte ich welche. Rochen noch nach Leder. Vom Seemannsausrüster Carl Feddersen, im Kajen. Von dort stammt auch meine Elbseglermütze. Alles bezahlt von der Reederei! Im grellen Licht der Decksbeleuchtung gingen wir über das leicht angefrorene Vorschiff. „Ich erklär's dir kurz: Die Lukendeckel vom Hauptdeck sind Deutsches-Werft-Patent. Echt beschissen. In den Zwischendecks haben wir Holzdeckel und Scherbäume. Noch beschissener! Viel Knochenarbeit! Aber heute Abend ist nur Oberdeck angesagt, und nur Luke 2.“ Wir kletterten auf das Deckshaus. „Du siehst ja da unten die Lukenöffnung. Vorn und achtern sind je zwei Stahldeckel hochgeklappt. Die haben seitlich Rollen, die auf dem Lukensüll (oberer Rand der Lukeneinfassung) rollen sollten. Wir müssen zusehen, dass sie nicht verkanten, sonst ist es viel Knochenarbeit, sie wieder in die Laufrinne zu bekommen. Normalerweise braucht man 2 Faulenzer, dünne Stahlseile, zum Hin- und Herziehen der Deckel. Es gibt da einen Trick. Ist zwar nicht ganz erlaubt, aber wenn es die Matrosen so machen, dürfen wir das allemal! Also schau her: Ich wickle mit dem Faulenzer 3 Törns (Schlaufen) um den Spillkopf (elektrisch angetriebene Trommel, dient zum Aufspulen), du steigst auf das Geländer und versuchst mit den Füßen den ersten Deckel abzudrücken, so dass er nach vorne fällt. Wenn er fällt, halte ich ihn mit dem Faulenzer zurück, zutsche (Seil lockern) dann langsam weg, bis er auf dem Süll liegt. Und dann können wir ihn von Hand zuschieben. Flieg ja nicht in die Luke. Los jetzt!“ Ich schaffe es, den Lukendeckel ins Schwanken zu bringen, dann zum Fallen. Das Lukeninnere liegt teilweise im Schatten. Darum sehe ich zum Glück nicht, wie tief es da runter geht. Schmidchen fiert den Deckel etwas ruckartig ab. Ich gebe ihm Lose (machte das grob aufgeschossene Seil frei). Schon ist er unten und rollt fast von allein an seinen Platz. Da das Schiff vorne höher ist, schließen wir die vorderen Deckel ohne Probleme. Für die hinteren müssen wir aber die Winde nehmen, um sie an die anderen heranzuziehen. Alles klappt vorzüglich, und bald sitzen wir bei kalter Platte und Bier als einzige in der Mannschaftsmesse und lassen es uns gutgehen. Heute fühle ich mich das erste Mal wie ein Seemann.

Am nächsten Morgen - ich hatte wunderbar geschlafen, trotz der engen Koje - ließen wir es easy angehen. Mein Zimmerkollege führte mich zur Kombüse. Der Bäcker ist dabei, für die wenigen an Bord Gebliebenen ein Frühstück zu bereiten. Wir begrüßen uns. Er bereitet mir ein Sonderfrühstück, Spiegeleier mit Speck. Der Koch ist für ein paar Tage auf Urlaub. Nachher, als endlich die Sonne den Nebel vertreibt, machen wir uns daran, die dicke Festmacherleine aufzuklaren. Diese sind aus Manila, einer Faser die ursprünglich von den Philippinen kommt. Diese können geflochten sein oder geschlagen (gedreht). Wie hatten beide Arten an Bord. Diese Trosse, armdick, hatte es in sich! Beim An-Land-Ziehen saugen sie sich voll Wasser und werden dadurch sauschwer. Dadurch, dass es gefroren hatte, ist sie steif wie ein Stück Holz. Sie knistert leise, als wir versuchen, sie geradezubekommen. Sie ist völlig verkinkt, das heißt, sie ist korkenzieherartig verdreht. „Das kommt davon, wenn man sie um das Spill (Windentrommel) wickelt“, erklärt mir Schmidchen. „Du wickelst sie in eine Richtung auf, das verdreht sie. Dann hievst du die Leine durch und belegst (befestigst) sie am Poller. Dann schmeißt du sie vom Spill ab, was sie wiederum verdreht.“ „Normalerweise müssten sich die Drehe doch ausgleichen“, werfe ich ein. „Das schon. Nur, wenn du sie vom Spill abschmeißt, bist du vielleicht 50 Meter weiter, weil du ja die Leine eingehievt hast!“ Das leuchtet mir ein.

Wir versuchen, die Manila aufzuschießen (in großen Ringen auf einen Haufen zu schichten), indem wir sie in „Englischen Buchten“ unterschlagen, anstatt übereinander. Doch sie weigert sich. „Wenn uns jemand so sieht, wird er denken, wir sind die Laokoon-Familie (griechisches Standbild, auf dem Vater und Sohn mit einer maniladicken Schlange kämpfen)“, entfährt es mir. Wir versuchen, die Leine der Länge nach auf Deck zu ziehen. Unsere Schlange weigert sich und verwindet sich nur noch zu neuen Törns. Wir kommen ins Schwitzen, auch sie taut langsam auf. „Man müsste den ganzen Scheiß ausstecken (außenbords ablassen), da würden die Kinken am ehesten verschwinden“, meint mein Lehrmeister. „Mir reicht's jetzt! Komm, wir machen's auf Bremer Art!“ Wir schießen also den Festmacher so gut es geht auf und werfen die Korkenzieher, die Kinken, in die Mitte des Manilahaufens. Darauf ein paar Lagen ordentlich aufgeschossener Manila und alles sieht perfekt aus. „So, jetzt können wir nur noch hoffen, dass die Kinken, wenn die Leine trocknet, beim nächsten Ausstecken von selber verschwinden!“

Inzwischen geht das Löschen (Ausladen) zügig weiter. Liegegebühren für Schiffe im Hafen sind teuer. Das Löschen der Ladung wird von Spezialbetrieben ausgeführt, durch Schauerleute, meist im Schichtbetrieb. Auch die Reinigung der verdreckten Luken. Das macht die Schietgäng. Da wir voraussichtlich im Ballast (Schiff leer, nur Wasser in den Ballasttanks im Doppelboden) ausreisen werden, hat die Reederei beschlossen, die Reinigung von der Mannschaft machen zu lassen. Das ist billiger! „Das Säubern der Luken machen wir auf See. Aber mit dem Aufklaren des Decks können wir gleich schon anfangen. Außerdem hat das der Scheich angeordert, bevor er weg ist. Auf einem Dampfer gibt es nie Langeweile!“, philosophiert Schmidchen.

Langsam kleckert die Mannschaft ein. Zumindest ein Teil davon. Manche sehen ziemlich mitgenommen aus. Sind das noch die Spuren der letzten Reise? Ich habe Zweifel. Von mir nimmt man wenig Notiz. Schmidchen weist mich nebenbei in meine Hauptaufgabe ein, die Backschaft. „Wichtig ist, dass alles sauber ist. Hundertprozentig! Vor allem die Fullbrass (Mülleimer) immer ausgeleert und gewaschen. Sonst schmeißen sie dich nachts aus der Koje. Bootsmann und Zimmermann zuerst bedienen, dann die Matrosen. Wir zum Schluss! Scheißhäuser und Waschraum sauber halten, Gänge und Kammern putzen, Betten machen.“ „Das ist ja 'ne ganze Menge, da braucht man ja einen ganzen Tag zu!“, bemerke ich. „Mit 'nem Büschen Übung geht das schnell. Das muss alles am Vormittag erledigt werden. Außerdem ist um 10 Uhr Fofftein, Kaffeepause. Da muss alles bereit sein, sonst hast du einen schlechten Start. Und vergiss nicht, der Abwasch ist auch zu machen. Sei froh, dass wir zu sechst sind, sonst müsstest du die ganze Reise lang alles alleine machen und noch an Deck zutörnen!“ „ Du machst mir Angst!“ erwidere ich. Er lacht: „Schau mich an! Ich hab's auch überlebt! Und hab meinen Speck behalten. Alles nur Sache der Einteilung!“ Hoffentlich hat er Recht...

RATTEN

Mittags sind drei Matrosen zu bedienen. Sie sind zu erschöpft, um groß an meinem Service rumzumeckern. Ich gebe mir ja Mühe. Aber im Kopf zu behalten, wer was zum Essen will, ist schwierig. Meist habe ich die Hälfte davon schon wieder vergessen, bis ich an der Kombüse bin. Was muss ein Kellner für ein Gedächtnis haben, denke ich. Nachmittags könnte ich eine Pause machen, aber ich arbeite durch. Zu vieles ist zu erledigen...Zum Glück sind da zwei weitere Decksjungen, die mit anfassen und mit denen man sich unterhalten kann.

Langsam lerne ich auch die Hierarchie an Bord kennen: Da ist erst mal die zwischen Oben und Unten, der Schiffsleitung und den Arbeitern. Dann ist da eine Kluft zwischen Maschinenpersonal und Decksbesatzung. Diese können sich nicht riechen. Immer fallen abfällige Bemerkungen über die anderen. Und dann die Hierarchie achtern, zwischen Voll- und Junggraden, mit der ich täglich konfrontiert bin. Am besten fährt man, wenn man den andern glauben lässt, er ist der Chef. Manchmal bin ich nicht weit vom Radfahren. Selbst unter uns Jungraden besteht eine Rangordnung: Wer hat eine Reise mehr als der andere, wer ist älter, wer stärker, die größte Klappe. Zum Glück tritt man uns Jungen allen gleichermaßen in den Arsch. Und das vereint! „Noch eine Ratte!“, sagte der Erste Offizier, als ich mich ihm vorstellte. Wie war das zu verstehen? Ich nahm mir vor, es mal als neutral zu bewerten und erst einmal abzuwarten.

Am nächsten Tag sollen wir in den Baakenhafen verholen, nach Schuppen 28, dem Stammplatz der Afrikalinien. Wir haben stark verminderte Besatzung. So 10 Leute insgesamt, Deck und Maschine, plus Schiffsleitung. „Klar vorn und achtern!“, hallt es über Deck und durch die Gänge. Da muss ich auch mit 'ran. Alle betrachten mich etwas von der Seite, wie wenn sie sich fragten, ob mit dem Neuen überhaupt was anzufangen sei... Die einzigen, die mit mir sprechen, sind die anderen Junggrade. Die Älteren bellen nur Befehle oder ignorieren mich vollständig. „Hat aber auch von nichts 'ne Ahnung! Weiß nicht mal, wie man einen Festmacher aufspillt“, usw. Dabei gebe ich mir größte Mühe. Aber in meinen brandneuen Arbeitsklamotten, die noch nach Verpackung riechen und nicht nach Schweiß, muss ich ein sonderbares Bild abgeben unter diesen Matrosen in schmuddeliger Kleidung. Außer mir glänzen nur die Offiziere. „Steh nicht so faul 'rum!“, schreit der Scheich, „hilf den anderen, die Manila einzuholen!“ Also springe ich zu der einzigen freien Stelle vor der Klüse, greife nach der Leine, um den anderen zu zeigen, was ich kann. „Bist wohl ein Bremer? Man greift nicht in die Hände eines Matrosen! Stell dich hinten an!“ Also noch eine Hierarchie! Für einen Hamburger Seemann ist einer aus Bremen unfähig...Trotz meiner Anwesenheit bekommen wir achtern den Schlepper fest, die vorne wohl auch, und alle Leinen inbords, und nicht in die Schraube. Langsam wacht das Schiff auf. Vom Schornstein her ertönt eine leichte Explosion. Schwarze Rauchkegel puffen heraus, das Schiff schüttelt sich leicht, und langsam beginnt die Schraube das ölige Wasser zu schneiden. Wir fahren!

Eines der zwei hölzernen Rettungsboote

Eine der ranghöheren Ratten kriegt den Auftrag, die Deutschlandflagge an der Gaffel zu hissen. Achtern wird die vom Flaggenstock eingeholt und im Flaggenkasten verstaut. An der Rah des Großmastes weht an Backbord die Afrikalinienflagge, an Steuerbord das Hamburger Wappen. Dann kommt die Order: „Standby!“ Bereitschaft heißt das. Also Pause. Die Schlepper bleiben angehängt, weil es nur ein paar Seemeilen sind bis zum Verholplatz. Lose durchhängend schneiden die Trossen das Wasser. Es herrscht reger Verkehr hier auf der Elbe. Manchmal dröhnt unser Nebelhorn zornig auf, wenn sich eine Barkasse oder eines der Hafenrundfahrtschiffe zu sehr nähert oder die Route versperrt. Wir bewegen uns im Fahrwasser, markiert durch rote und grüne Tonnen (verankerte schwimmende Markierungen) oder durch Baken (feste Markierungszeichen). Hier ist der Fluss ausgebaggert auf 12 Meter Tiefe, erklärt mir der Offizier, der achtern die Manöver leitet. Für Eingeweihte ist das alles logisch, für mich aber noch völlig fremd.

Mickymaus, er schaut eher aus wie ein Drahthaardackel, auch eine Ratte, steigt mit mir aufs Brückendeck. Wir bleiben etwas im Hintergrund. „Wir müssen nur rechtzeitig zum Manöver wieder achtern sein. Aber das hören wir sofort, weil sie es von hier oben aus durchsagen“, klärt er mich auf. Langsam ziehen an Steuerbord die Werften vorbei, gut sichtbar von meinem erhöhten Standort. Auch kann ich gut in die anderen Hafenbecken einsehen. Nur Schiffe, Kräne, Barkassen... Auch ein Cap-San-Schiff liegt dort! Ich erkenne es an der roten Brückenreling. Es heißt, sie seien die zurzeit modernsten Schiffe. Wie eine Jacht sieht es aus. Ganz in Weiß, ohne Rost. „Läuft aber nur 16 Knoten (Seemeilen pro Stunde. 1,85 × 16 = 30 km/Std)“, spottet jemand. „Immerhin 4 mehr als unsere Rostbeule!“ Dann erschallt in den Wechselsprechanlagen der Ruf „Klar vorn und achtern!“, und wir huschen zurück zu unserem Arbeitsplatz.

Der Fischereihafen liegt an Backbord achteraus. „Es geht doch nichts über einen guten Fisch, nach einer durchgemachten Nacht!“, höre ich einen Matrosen sagen. Er hat wohl gerade seinen Bericht vom letzten Landgang zum Besten gegeben. Landungsbrücken, Überseebrücke. Hier hat ein englisches Kriegsschiff festgemacht. Pfiff von der Brücke. Ein Wachgänger eilt aufs Deckshaus und holt den Lappen zu 1/3 herunter. Der Engländer reagiert nicht. Der Wachgänger schaut fragend zum Bootsmann. „Die Limys (Spitzname für Engländer. Kommt daher, dass sie auf ihren Segelschiffen Limonen im Proviant hatten, gegen Skorbut) können uns mal am Arsch lecken! Zieh das Tuch wieder hoch!“ Vor uns ragt ein schwarzer Gasspeicher empor. Die Schlepptrossen spannen sich, Wasser tropft heraus. Hier dreht das Schiff mit Schlepperhilfe und bewegt sich dann langsam rückwärts in das Hafenbecken. Langsam dreht die Schraube. Bis an Deck hören wir das Weinen der Rudermaschine. Die Schlepper haben voll zu tun. Die Maschine kann nur unterstützen. Nach ein paar kurzen Maschinenmanövern nähern wir uns langsam der Pier.