Beschäftigte im Öffentlichen Dienst II

- -

- 100%

- +

§ 10 TV FlexAZ unterscheidet zwischen Beschäftigungsmonat und Kalendermonat. Während der Übergangsphase innerhalb eines Kalenderjahres ist jeder volle Beschäftigungsmonat zu ermitteln und ergibt in summa den Teilurlaubsanspruch.

Berechnet wird der Urlaubsanspruch entsprechend § 10 S. 2 TV FlexAZ wie folgt:

Anzahl der Urlaubstage nach § 26 Abs. 1 S. 2 TVöD: 12 × Anzahl voller Beschäftigungsmonate = Teilurlaubsanspruch

Beispiel

Ein Altersteilzeit im Blockmodell leistender Beschäftigter wechselt zum 17. Juni von der Arbeits- in die Freistellungsphase. Der Teilurlaubsanspruch berechnet sich wie folgt:

30 Tage Jahresurlaub: 12 × 5 volle Beschäftigungsmonate = 12,5 gerundet 13 Tage.

Dem Beschäftigten stehen 13 Tage Urlaub zu.

Das BAG hat für flexible Arbeitszeitsysteme, bei denen die regelmäßige Arbeitszeit nicht anhand der Kalenderwoche bestimmt werden kann, demgegenüber eine Berechnungsformel entwickelt, nach der der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch von 20 Tagen bei einer 5-Tage-Woche gem. § 3 BUrlG nach der Anzahl der Arbeitstage bestimmt wird, soweit im laufenden Kalenderjahr die Arbeitsphase in die Freistellungsphase übergeht:

20 Arbeitstage gesetzlicher Mindesturlaub: 261 mögliche Arbeitstage × individuelle maßgebliche Arbeitstage/Jahr = Teilurlaubsanspruch.

Solange der tarifliche Anspruch den gesetzlichen Mindesturlaubsanspruch hierdurch nicht unterläuft, kann auf die dem TV FlexAZ zugrunde liegende Berechnungsmethode zurückgegriffen werden.

Im Gegensatz zum Blockmodell erbringt der Beschäftigte im Teilzeitmodell nach § 6 Abs. 3 Buchst. b) TV FlexAZ die Arbeitszeit wie bei einer gewöhnlichen Teilzeitbeschäftigung gleichmäßig verteilt und kontinuierlich. Insoweit gelten die allgemeinen urlaubsrechtlichen Regelungen.

Achtung

Obschon das BAG zunächst ausgeführt hatte, dass das Arbeitsverhältnis in der Freistellungsphase des Blockmodells gerade nicht ruhen solle, hat es gleichwohl festgestellt, dass während der Freistellungsphase kein Urlaubsanspruch entstehen soll, weil es bereits an einer Arbeitspflicht mangelt.[47] Auch das Europarecht schreibe nicht vor, dass die Freistellungsphase der Altersteilzeit trotz fehlender Arbeitspflicht des Arbeitnehmers bei der Berechnung des Urlaubsanspruchs wie ein Zeitraum, in dem die Arbeitsleistung zu erbringen ist, berücksichtigt werden müsse.

e)Sabbatical

91

Das sog. Sabbatical ermöglicht dem Beschäftigten eine Zeit der gänzlichen Arbeitsbefreiung. Im Gegensatz zu den im TV FlexAZ vorgesehenen Arbeitszeitmodellen muss sich der Freistellungsanspruch gerade nicht am Ende des Erwerbslebens befinden. Vielmehr wird regelmäßig die Rückkehr an den Arbeitsplatz im Anschluss an das Sabbatical erfolgen. Das Sabbatical zeichnet sich dadurch aus, dass die Freistellung von der Arbeit durch zuvor geleistete Vorarbeit erlangt wird.

Unter Bezugnahme auf die vom BAG entwickelte Rechtsprechung zur Freistellungsphase in der Altersteilzeit ist davon auszugehen, dass auch während des Sabbaticals die Entstehung von Urlaubsansprüchen zu versagen ist. Eine höchstrichterliche Entscheidung steht indessen noch aus.

f)Langzeitkonten

92

§ 10 Abs. 6 TVöD eröffnet die Möglichkeit, Langzeitkonten für die Beschäftigten einzurichten. Hierbei können Arbeitnehmer langfristig bezahlte Freistellungszeiträume ansammeln, die im Anschluss an die Ansammlungsphase abgebaut werden.

Auch hier bietet sich ein Vergleich mit der Freistellungsphase in der Altersteilzeit an, mit der Folge, dass keine Urlaubsansprüche entstehen.

1.Zusatzurlaub für Schichtarbeit

93

Nach § 27 TVöD erhalten Beschäftigte, die Wechselschichtarbeit nach § 7 Abs. 1 TVöD oder Schichtarbeit nach § 7 Abs. 2 TVöD leisten und denen die Zulage nach § 8 Abs. 5 oder Abs. 6 TVöD zusteht, Zusatzurlaub.

Gerechtfertigt wird der Zusatzurlaub, weil sich die Schichtarbeit erheblich auf den Lebensrhythmus des Arbeitnehmers auswirkt. Mit ihr sind typischerweise besonders physische und soziale Belastungen verbunden, die mit dem Zusatzurlaub ausgeglichen werden sollen.

Wechselschichtarbeit liegt dabei vor, wenn – neben dem notwendigen Wechsel des Beginns der täglichen Arbeitszeit – ununterbrochen Arbeitsschichten und Nachtdienst erbracht werden.[48]

Geteilte Dienste ohne regelmäßigen Wechsel des Beginns der täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden sind nach der Rechtsprechung hingegen keine Schichtarbeit i.S.v. § 7 Abs. 2 TVöD.[49]

Denn für die Schichtarbeit ist wesentlich, dass eine bestimmte Arbeitsaufgabe über einen erheblich längeren Zeitraum als die wirkliche Arbeitszeit eines Arbeitnehmers hinaus anfällt und diese daher von mehreren Arbeitnehmern in einer geregelten zeitlichen Reihenfolge, teilweise auch außerhalb der allgemein üblichen Arbeitszeit, erbracht wird. Bei der Schichtarbeit arbeiten nicht alle Beschäftigten eines Betriebs zur selben Zeit, sondern ein Teil arbeitet, während der andere Teil arbeitsfreie Zeit hat. Die Arbeit muss dabei nach einem Schichtplan erfolgen, der einen regelmäßigen Wechsel des Beginns der täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in Zeitabschnitten von längstens einem Monat vorsieht.

Muss die tägliche Arbeitszeit aus zwingenden betrieblichen Gründen hingegen unterbrochen werden und haben Beginn und Ende der täglichen Arbeit eine Zeitspanne von mindestens 13 Stunden, handelt es sich lediglich um geteilte Dienste; der tägliche Beginn der Arbeitszeit wechselt gerade nicht, die Arbeitszeit beginnt jeden Tag zur selben Zeit. Bei geteilten Diensten beginnt die tägliche Arbeitszeit nachmittags auch nicht neu, weil sie grds. nur einmal am Tag beginnen kann. Werden bei täglich gleichem Arbeitsbeginn nach einer Arbeitsunterbrechung am selben Tag weitere Arbeitsleistungen erbracht, wird die tägliche Arbeitszeit deshalb fortgesetzt und nicht ein zweites Mal neu begonnen.

94

Der Zusatzurlaub bemisst sich nach der Arbeitsleistung des laufenden Jahres. Beschäftigte erhalten je einen Tag Zusatzurlaub, wenn sie entweder zwei zusammenhängende Monate Wechselschichtarbeit oder je vier zusammenhängende Monate Schichtarbeit leisten.

Auch Beschäftigte, die nicht ständig Wechselschichtarbeit oder Schichtarbeit leisten, haben Anspruch auf Zusatzurlaub, wenn sie jedenfalls für mindestens drei bzw. fünf Monate im Jahr überwiegend dieser Arbeit nachgehen – mehr als die Hälfte der Arbeitszeit – und sie einen Anspruch auf bestimmte Wechselschichtzulagen nach § 8 Abs. 5 S. 2 oder Abs. 6 S. 2 TVöD haben.

Sind die Voraussetzungen des Zusatzurlaubsanspruchs erfüllt, entsteht dieser nunmehr fortwährend im laufenden Jahr. Dieser ist jedoch im Umfang – mit Ausnahme des Zusatzurlaubs für Schwerbehinderte nach § 208 SGB IX – auf maximal sechs Arbeitstage begrenzt, § 27 Abs. 4 S. 1 TVöD.

Erholungs- und Zusatzurlaub dürfen zusammen 35 Arbeitstage nicht überschreiten, § 27 Abs. 4 S. 2 TVöD. Dies gilt jedoch nicht für den Zusatzurlaubsanspruch nach Abs. 1 und Abs. 2, der mit dem Erholungsurlaub zusammentrifft.

Bei Beschäftigten, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, gilt eine Höchstgrenze von 36 Arbeitstagen nach Satz 4.

Im Übrigen wird auf § 26 TVöD verwiesen mit Ausnahme von § 27 Abs. 2 b) TVöD. Demzufolge gelten die tarifrechtlichen Urlaubsbestimmungen abgesehen davon, dass sich die Höhe des Zusatzurlaubs nach der tatsächlichen Dauer der abgeleisteten Wechsel- bzw. Schichtarbeit bestimmt. Erbringt ein Beschäftigter die Arbeit in Teilzeit, wirkt sich dies wie beim Erholungsurlaub auch anspruchsmindernd aus.

Durchbrochen wird hingegen das Erfordernis der tatsächlichen Arbeitsleistung als Voraussetzung für die Entstehung von Zusatzurlaub in Fällen der Arbeitsbefreiung, des Freizeitausgleichs, bezahlten Erholungsurlaubs oder krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit in den Grenzen des § 22 Abs. 1 TVöD bis zur Dauer von sechs Wochen.

2.Zusatzurlaub für schwerbehinderte Menschen

95

Nach § 208 Abs. 1 S. 1 SGB IX haben schwerbehinderte Menschen Anspruch auf einen bezahlten zusätzlichen Urlaub von fünf Arbeitstagen im Urlaubsjahr.

Die Regelung beruht auf dem Gedanken, dass schwerbehinderte Menschen einen höheren Erholungsbedarf haben und stärkerer Belastung ausgesetzt sind, die es mit Hilfe des Zusatzurlaubsanspruchs auszugleichen gilt. Da insoweit die Beeinträchtigung die maßgebliche Voraussetzung für den Anspruch ist, steht nicht nur der Statusgruppe der Arbeitnehmer, sondern auch der der Beamten und Soldaten ein entsprechender Anspruch zu.

Wie auch hinsichtlich des gesetzlichen Mindesturlaubs und des sich aus § 26 TVöD ergebenden Urlaubs setzt der Zusatzurlaub für schwerbehinderte Menschen keine Arbeitsleistung voraus, so dass auch dauerhaft erkrankte Beschäftigte einen Anspruch hierauf haben.

Achtung

Auf gleichgestellte behinderte Menschen i.S.d. § 2 Abs. 3 SGB IX mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50, aber wenigstens 30 wird die Vorschrift aufgrund § 151 Abs. 3 SGB IX hingegen nicht angewandt.[50] Diese erhalten trotz ihrer Behinderung keinerlei Zusatzurlaub.

96

Verteilt sich die regelmäßige Arbeitszeit des schwerbehinderten Menschen auf mehr oder weniger als fünf Arbeitstage in der Kalenderwoche, erhöht oder vermindert sich der Zusatzurlaub entsprechend. Auf den Umfang der täglichen Arbeitszeit kommt es insoweit bei der Berechnung nicht an.

Beispiel

Ein schwerbehinderter Arbeitnehmer erbringt seine Arbeit in einer 3-Tage-Woche. Dementsprechend hat er einen Anspruch auf 3/5 von fünf Tagen, folglich drei Tage.

97

§ 208 Abs. 2 S. 1 und 2 SGB IX regelt weiterhin Folgendes: Besteht die Schwerbehinderteneigenschaft nicht während des gesamten Kalenderjahres, so hat der schwerbehinderte Mensch für jeden vollen Monat der im Beschäftigungsverhältnis vorliegenden Schwerbehinderteneigenschaft einen Anspruch auf ein Zwölftel des Zusatzurlaubs nach Absatz 1 Satz 1. Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle Urlaubstage aufzurunden.

Aus dieser Formulierung des Satzes 2 folgt, dass überhälftige Urlaubsansprüche aufgerundet werden.

Beispiel

Ab dem 1.11.21 ist ein Arbeitnehmer anerkannt schwerbehindert. Der Zusatzurlaub berechnet sich wie folgt: 2/12 von fünf Tagen, folglich 0,83 Tage, gerundet ein Tag.

§ 208 SGB IX verwendet den Begriff „Monat“, der jedoch einen Beschäftigungsmonat, nicht einen Kalendermonat voraussetzt.

Beispiel

Ab dem 15.1.2021 ist ein Arbeitnehmer anerkannt schwerbehindert. Zum 31.5.2021 scheidet er aus dem Arbeitsverhältnis aus. Dem Beschäftigten steht ein anteiliger Teilzusatzurlaub von 4/12 von fünf Tagen, folglich 1,66 Tage, gerundet zwei Tage. Fristbeginn ist der 15.1.2021. Vier Monate sind mit Ablauf des 14.5.2021 vollendet.

Achtung

Da eine Abrundungsregelung nicht in § 208 SGB IX enthalten ist, darf der unterhälftige Zusatzurlaubsanspruch nicht abgerundet werden.

Beispiel

Ab dem 1.10.21 ist ein Arbeitnehmer anerkannt schwerbehindert. Der Zusatzurlaub berechnet sich wie folgt: 3/12 von fünf Tagen, folglich 1,25 Tage. Dieser Anspruch ist konkret zu gewähren; es erfolgt keine Abrundung.

98

Wie § 208 Abs. 2 S. 3 SGB IX weiter zu entnehmen ist, ist der ermittelte Zusatzurlaub dem Erholungsurlaub hinzuzurechnen und kann bei einem nicht im ganzen Kalenderjahr bestehenden Beschäftigungsverhältnis nicht erneut gemindert werden.

Folglich werden Erholungsurlaub und Zusatzurlaub zunächst getrennt errechnet; eine Abrundung von Zusatzurlaubsansprüchen ist auch insoweit nach dessen Addition zum Erholungsurlaub nicht vorgesehen.

99

Ergeben sich aus § 208 SGB IX weitere, nicht von der Norm erfasste Auslegungsfragen, ist ergänzend auf das BUrlG abzustellen. Dies folgt daraus, dass es sich um Zusatz- und nicht um Sonderurlaub handelt. Insb. ist auf § 1 BUrlG, die Wartezeit nach § 4 BUrlG und den in § 5 BUrlG normierten Teilurlaubsanspruch abzustellen, wie auch auf §§ 6, 7, 9 und 11 BUrlG.

Hat das Arbeitsverhältnis des vollzeitbeschäftigten schwerbehinderten Menschen im Eintrittsjahr länger als sechs Monate bestanden, entsteht damit nach § 4 BUrlG ein Anspruch von fünf Tagen Zusatzurlaub.

100

Zur Geltendmachung des Zusatzurlaubsanspruchs bedarf es zunächst eines Antrags auf Feststellung der Schwerbehinderung. Wird die Schwerbehinderung anerkannt, so steht dem Beschäftigten rückwirkend bis zum Zeitpunkt der Antragstellung der Anspruch auf Urlaub nach § 208 SGB IX zu.

101

§ 208 Abs. 3 SGB IX regelt schließlich, wie bei rückwirkender Anerkennung der Schwerbehinderung zu verfahren ist: Wird die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch nach § 152 Absatz 1 und 2 SGB IX rückwirkend festgestellt, finden auch für die Übertragbarkeit des Zusatzurlaubs in das nächste Kalenderjahr die dem Beschäftigungsverhältnis zugrunde liegenden urlaubsrechtlichen Regelungen Anwendung.

102

Der Zusatzurlaub nach § 208 SGB IX unterliegt derselben Verfallsfrist wie der gesetzliche Mindesturlaub. Damit gilt für die Tarifbeschäftigten des Bundes dieselbe Verfallsfrist, die auch für den gesetzlichen und tariflichen Mindesturlaub heranzuziehen ist: 12 Monate zum Kalenderjahresende (31.12. des Folgejahres), bei längerer Erkrankung erweitert um drei Monate auf 15 Monate 31.3. des Folge-Folgejahres. Der Anspruch auf Zusatzurlaub verfällt, da er das rechtliche Schicksal des Mindesturlaubsanspruchs teilt, aufgrund der Rechtsprechung von EuGH und BAG nach 15 Monaten nach Ablauf des Entstehungsjahres in Fällen lang andauernder Arbeitsunfähigkeit.

Beispiel

Ein schwerbehinderter Arbeitnehmer erkrankt vom 19.4.2019 durchgehend bis zum 21.6.2021. Auch während des Krankheitszeitraums erwirbt der Arbeitnehmer Zusatzurlaubsansprüche. Nach Wiederaufnahme der Arbeit am 22.6.2021 ist jedoch der Zusatzurlaub nach § 208 SGB IX aus dem Kalenderjahr 2019 mit Ablauf des 31.3.2021 verfallen. Der Zusatzurlaub aus den Jahren 2020 und 2021 besteht noch.

103

Das BAG[51] hat zudem entschieden, dass der Schwerbehindertenzusatzurlaub ebenso wie der Mindesturlaub nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses entsprechend § 7 Abs. 4 BUrlG abzugelten ist, sofern der Zusatzurlaub nicht gewährt werden konnte, weil der Arbeitnehmer arbeitsunfähig erkrankt war. Denn auch bei dem Schwerbehindertenurlaub handelt es sich um einen nicht disponiblen, eng mit dem Mindesturlaub verbundenen Anspruch, sog. Grundsatz der Akzessorietät.

Das LAG Niedersachsen[52] hat festgestellt, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, den schwerbehinderten Arbeitnehmer auf dessen Zusatzurlaub hinzuweisen. Kommt er seiner Informations- und Hinweispflicht entsprechend den Vorgaben des EuGH nicht nach, hat der Arbeitnehmer nach §§ 280 Abs. 1 und 2, § 283 BGB i.V.m. § 249 Abs. 1 BGB einen Schadensersatzanspruch in Form des Ersatzurlaubs, der sich mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach § 251 Abs. 1 BGB in einen Abgeltungsanspruch umwandelt.

104

Diese Argumentation der Rechtsprechung lässt sich darüber hinaus auch auf den in § 19 JArbSchG gesicherten Zusatzurlaubsanspruch für Jugendliche übertragen.

III.Sonderurlaub

105

Nach § 28 TVöD können Beschäftigte bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Verzicht auf die Fortzahlung des Entgelts Sonderurlaub erhalten.

Besondere Tatbestandsvoraussetzungen wie auch Einzelfälle sind in die Vorschrift nicht aufgenommen worden.

Zu den wichtigen Gründen werden insbesondere gezählt:

Betreuung von Kleinkindern;

Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger;

sonstige bedeutsame familiäre Erfordernisse;

Fortbildungsmaßnahmen und berufsfördernde Umschulungsmaßnahmen;

Kur- oder Heilverfahren, soweit keine Freistellung nach § 22 Abs. 1 TVöD erfolgen kann;

Aufnahme eines Studiums;

Übernahme eines kommunalen Amtes und die damit verbundene Ernennung zum Beamten.

Der Arbeitgeber kann betriebliche Interessen hiergegen nur im Rahmen einer Interessenabwägung nach § 315 BGB entgegenhalten. Diese ist er verpflichtet durchzuführen. Dabei hat der Arbeitgeber nach billigem Ermessen eine Entscheidung zu treffen. Je wichtiger der vom Beschäftigten angeführte Grund ist, desto gewichtiger muss auch das Gegeninteresse des Arbeitgebers sein, um den Anspruch verweigern zu können. Je länger der Zeitraum des begehrten Sonderurlaubs ist, desto bedeutender muss auch der Grund für die Freistellung von der Arbeit sein.

Wird keine einvernehmliche Lösung erzielt, so kann sich der Beschäftigte vor dem Arbeitsgericht den Sonderurlaub erstreiten. Dies verlangt allerdings, dass sich das Ermessen des Arbeitgebers auf null reduziert hat.

Antreten darf der Beschäftigte den Sonderurlaub stets erst nach Zustimmung des Arbeitgebers bzw. nach Ersetzung der Zustimmung durch das Arbeitsgericht.

106

Während der Zeit des Sonderurlaubs erwirbt der Arbeitnehmer nach neuerer Rechtsprechung keinerlei Urlaubsansprüche, soweit der Sonderurlaub ganze Kalendermonate umfasst.

Von der Kürzung betroffen ist darüber hinaus auch die Jahressonderzahlung, § 20 Abs. 4 TVöD.

107

Zeiten des Sonderurlaubs werden zudem grds. nicht auf die Beschäftigungszeit angerechnet. Anderes gilt nur, wenn der Arbeitgeber vor Antritt desselben ein dienstliches bzw. betriebliches Interesse schriftlich anerkannt hat, § 34 Abs. 3 S. 2, § 17 Abs. 3 S. 1 d) TVöD.

Nachteile ergeben sich bei der Inanspruchnahme von Sonderurlaub auch im Hinblick auf die gesetzliche Krankenversicherung, die einen Monat nach Unterbrechung des aktiven Arbeitsverhältnisses gem. § 19 Abs. 2 SGB V erlischt, so dass sich der Arbeitnehmer eigenständig um die Absicherung bemühen muss.

Ergänzt wird die tarifliche Bestimmung um das PflegeZG, wonach bei kurzzeitiger Arbeitsverhinderung nach § 2 PflegeZG ein Anspruch auf Freistellung für bis zu zehn Arbeitstage und ggf. Pflegeunterstützungsgeld sowie bei Inanspruchnahme von Pflegezeit auf unbezahlten Freistellungsanspruch von bis zu sechs Monaten besteht, §§ 3 und 4 PflegeZG, ggf. ergänzt um Familienpflegezeit bis zur Gesamtdauer von 24 Monaten nach dem FPflegeZG.

Es ist für den Beschäftigten ratsam, statt Sonderurlaub Pflegezeit in Anspruch zu nehmen, um keine Nachteile u.a. im Hinblick auf die Altersversorge zu erleiden.

IV.Bildungsurlaub

108

Jedem Arbeitnehmer steht ein Recht auf Bildungsurlaub zu, wie dem IAO-Übereinkommen Nr. 140 zu entnehmen ist. Dieses zu sichern, ist Aufgabe der einzelnen Bundesländer, da der Bund von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz bislang keinen Gebrauch gemacht hat.

Bis auf Bayern und Sachsen sind alle Bundesländer diesem Auftrag gefolgt und haben eigenständige Regelungswerke normiert.

Um Beschäftigte, die ihren Arbeitsplatz in Bayern oder Sachsen haben, gleichwohl in ihrem Recht auf Bildung zu schützen, gilt, wie unter A V. 7. a). Arbeitsbefreiung dargestellt, § 9 Abs. 2 SUrlV entsprechend.

Zwar unterscheiden sich die einzelnen Bildungsgesetze der Länder in Einzelheiten, im Großen und Ganzen ähnlich gehalten ist der anspruchsberechtigte Personenkreis von Arbeitnehmern und teils auch Auszubildenden wie auch die Dauer des Freistellungsanspruchs von fünf Tagen pro Kalenderjahr, die teils auch auf Zweijahreszeiträume angespart und genutzt werden können.

Erfasst werden vom Bildungsurlaub die Teilnahme an Veranstaltungen der beruflichen, politischen sowie teils auch der allgemeinen Weiterbildung.

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die jeweiligen Bildungsgesetze der Länder verwiesen.

Während die Bildungsveranstaltung selbst nicht durch den Arbeitgeber finanziert wird, wird hingegen für den Freistellungszeitraum das Entgelt dem Arbeitnehmer weitergezahlt.

1.Vorbemerkung

109

Auffallend kurz gehalten sind die abschließenden Regeln zur Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts nach § 29 TVöD als Abweichung von der allgemeinen Regelung des § 616 BGB. Nach der zivilrechtlichen Grundnorm verliert der zur Dienstleistung Verpflichtete nicht seinen Vergütungsanspruch, wenn er unverschuldet aus einem persönlichen Grund seine Arbeitsleistung nicht zu erbringen in der Lage ist. Bei § 616 BGB handelt es sich indessen um eine disponible, folglich abdingbare Norm; der Arbeitgeber kann generell für alle persönlichen Anlässe bezahlte Arbeitsbefreiung gewähren, er kann diese auch generell ausschließen. Kann folglich der Wunsch auf Arbeitsbefreiung nicht nach der von den Tarifvertragsparteien ausgehandelten Regelung des § 29 TVöD durchgesetzt werden, ist ein Rückgriff auf § 616 BGB ausgeschlossen.

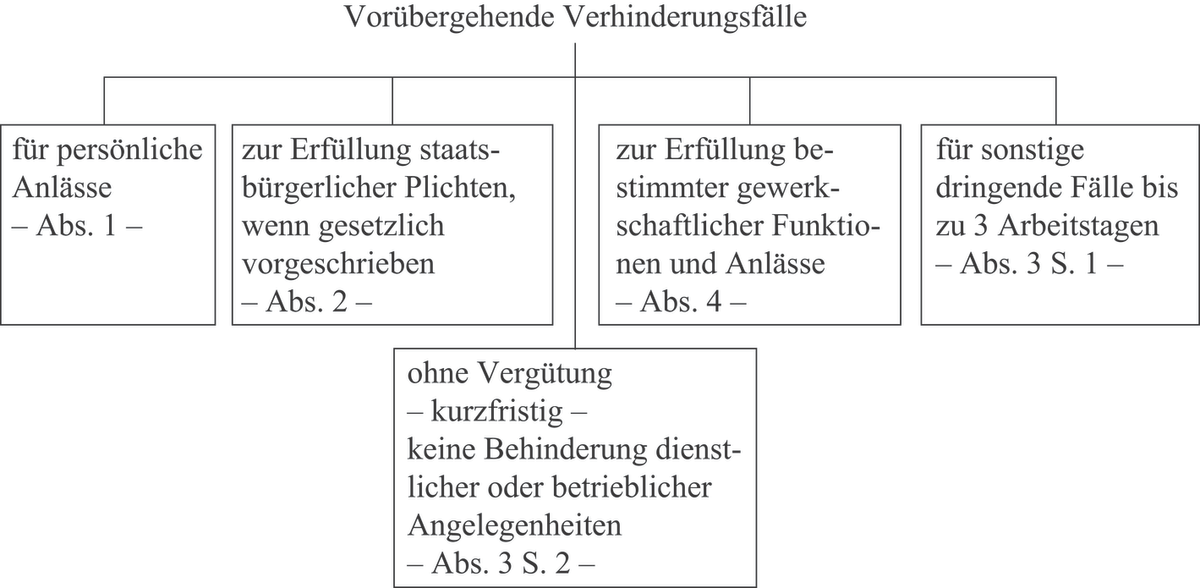

Die Vorschrift differenziert zwischen:

in Absatz 1 geregelten persönlichen Anlässen;

allgemeinen staatsbürgerlichen Pflichten in Absatz 2;

sonstigen dringenden Fällen unter Fortzahlung des Entgelts und begründeten Fällen ohne Fortzahlung des Entgelts gem. Absatz 3;

gewerkschaftlichen Zwecken nach Absatz 4 sowie

der Teilnahme an Sitzungen von Ausschüssen nach dem BBiG sowie für Tätigkeiten in Organen von Sozialversicherungsträgern nach Absatz 5.

110

Wie dem EuGH[53] zu entnehmen ist, werden Sonderurlaubstatbestände bzw. Arbeitsbefreiungstatbestände beim Zusammentreffen mit Urlaubstatbeständen nicht europarechtlich geschützt. Denn der dem Erholungsurlaub zu Grunde liegende Schutz der Gesundheit erstreckt sich nicht auf Arbeitsbefreiungssachverhalte. Dies hat zur Folge, dass während des Erholungsurlaubs eintretende Ansprüche auf Arbeitsbefreiung nicht geltend gemacht und Urlaub nicht, auch nicht analog nach § 9 BUrlG, gutgeschrieben werden kann.

2.Persönliche Anlässe nach § 29 Abs. 1 TVöD

111

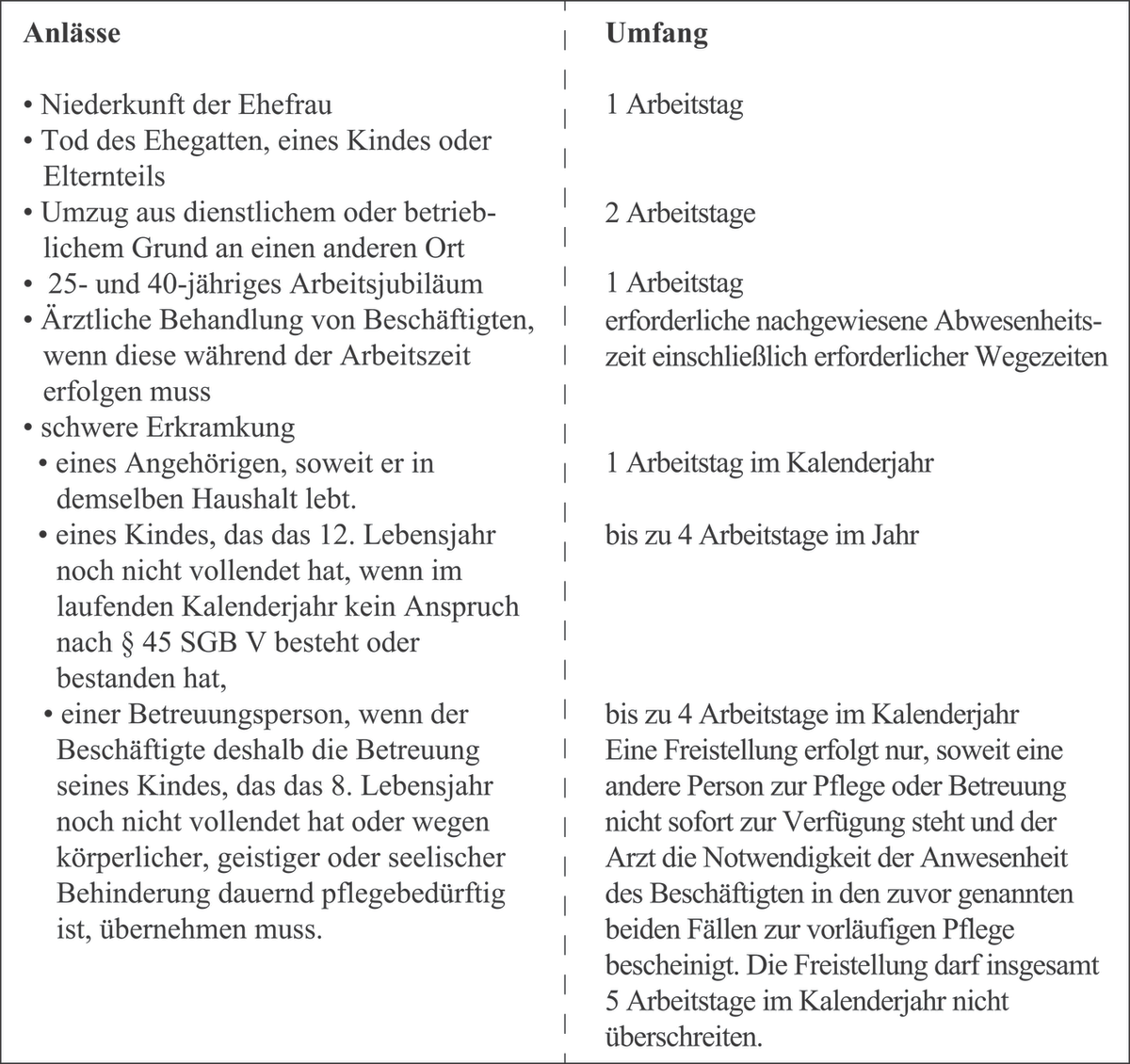

Für folgende Fälle besteht ein tariflicher Anspruch, wobei die Arbeitsbefreiung nicht an dem Tag des Anlasses selbst genommen werden muss, was etwa an arbeitsfreien Tagen nicht möglich wäre. Allerdings ist die Arbeitsbefreiung grds. in zeitlichem Zusammenhang zu dem Anlass zu beantragen und zu gewähren.

Absatz 1 Buchst. a): Niederkunft der Ehefrau/Lebenspartnerin im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes:ein Arbeitstag