Kooperatives Lernen im Englischunterricht

- -

- 100%

- +

So sehr die Schüler*innen auch dazu gebracht werden sollen, ihre Produkte und Prozesse selbst zu reflektieren und zu bewerten, so wichtig bleibe das vierte Element der Lehrerarbeit, die Bereitstellung von Feedback. So referiert Gillies die Befunde von Emmer und Gerwels (2002), dass der Erfolg kooperativen Unterrichts davon abhänge, wie hoch die individuelle Verantwortlichkeit sei, wie stark die Lehrer*innen die Gruppenprozesse beobachteten und die Aufgabenerfüllung sicher stellten, wie viel Ziel führendes Lehrerfeedback gegeben wurde und wie sehr sich die Lehrer*innen um die interaktionalen Fähigkeiten ihrer Schüler*innen kümmerten: „In short Emmer and Gerwels (2002) and Gillies and Boyle (2006) believe that teachers actively need to monitor and review students’ progress during cooperative group work“ (Gillies 2007, 213).

Darüber hinaus schließen Pauli und Reusser (2000) aus ihrem Forschungsüberblick, dass Lehrer*innen in kooperative Gruppenarbeiten eingreifen sollten, um dafür Sorge zu tragen, dass die Interaktion der Gruppen auch tatsächlich die lernförderlichen Eigenschaften, wie Ko-Konstruktivität, hohen Elaborationsgrad, hohen Unterstützungsgrad, Verbalisierung von Strategien und Vorgehensweisen und Abstimmung des Aufgabenverständnisses besitzt. Das zentrale Dilemma benennen sie wie folgt:

Soll es beim kooperativen Lernen nicht zu einem Zielkonflikt zwischen sozial-affektiven Lernzielen einerseits und kognitiven Lernzielen andererseits kommen, müssten vermehrt Kenntnisse darüber erarbeitet werden, wie auch der kognitive Lernertrag bei Gruppen- und Partnerarbeiten gesichert werden kann, ohne das Ziel kognitiv anspruchsvollen selbständigen Arbeitens aufzugeben (Pauli/Reusser 2000, 435).

Die beiden Autor*innen empfehlen dazu auf sorgfältiger Beobachtung der jeweiligen Kleingruppe basierende, wohldosierte und sehr pointierte Interventionen, in denen nicht Fragen gestellt, sondern gezielte Impulse zur Weiterarbeit (z. B. Einspielung neuer Information, Aufforderung zu Veränderung der Redeanteile) gegeben werden. Diese Empfehlungen werden in einer jüngst publizierten Studie für Mathematiklernen bestätigt.

The results of this integrated model show that the importance of teacher support of student participation for student achievement is not a direct one but is an indirect one through the mediating variable student participation. Moreover, these results indicate that both teacher practice and student participation need to be taken into account when predicting student achievement (Webb et al. 2015, 62).

Insgesamt kann man damit resümieren, dass Einigkeit darin besteht, dass der Wechsel von anderen Unterrichtsformen zu KL auch einen Wechsel der Lehrerrolle mit sich bringt. Im Sinne der bislang referierten Aspekte existiert auch eine recht gute Zielbeschreibung für förderliches Lehrerverhalten im Rahmen dieser neuen Rolle.

Die Frage, was diese Rolle für die Lehrer*innen und ihre professionelle Entwicklung bedeutet, bzw. wie Lehrer*innen diese Rolle annehmen können, ist hingegen bislang nahezu überhaupt nicht beforscht worden. Es lassen sich aber ansatzweise zwei Positionen ausmachen. Einerseits berichtet Gillies (2007, 206) von einem erfolgreichen Training von Lehrenden, denen ein neues Interaktionsverhalten nahegebracht wurde, das im Kern ein weniger belehrendes als vielmehr vermittelndes Sprechen beinhaltet: ein auf Vertiefung und Klärung zielendes Fragen, ein Anerkennen und Formulieren von auftretenden Problemen, eine Benennung von Inkonsistenzen und eine Klärung der Optionen des Weiterarbeitens, ein vorsichtiges Formulieren von Vorschlägen. Dabei spiele auch das Paraphrasieren und Elizitieren von Ideen eine große Rolle. Der Rollenwechsel wird hier somit als bewusstes Erlernen neuer Interaktionsstrategien herbeigeführt. Die neue Rolle scheint also trainierbar. In diese Richtung weisen auch die Vorschläge von Pauli und Reusser (2000), Sharan (2002) sowie Gillies und Boyle (2010). Sie betonen „the importance of training teachers in the knowledge and skills required to implement CL in their classrooms“ (ebd., 938).

Andererseits verweisen dieselben Forscher*innen darauf, dass die von ihnen befragten Lehrer*innen die Einführung von KL als große Herausforderung erleben (ebd., 938). Während sie diese Herausforderung als fehlendes Wissen interpretieren, argumentiert Sharan (2010), dass der notwendige Rollenwechsel sich nicht nur auf neue Methoden und Interaktionsmuster reduzieren lässt, sondern dass dessen Kern deutlich darüber hinaus geht. Sie arbeitet heraus, dass KL und Instruktivismus – und gleiches gilt für die vorherrschende Leistungsorientierung (s. u.) – nicht zusammenpassen, dass daher viele Lehrer*innen nicht nur ihre eigene Rolle, sondern auch ihr Unterrichtsbild verändern müssten und dass dazu Reflexion des eigenen Unterrichts notwendig sei. Eine weitere Untersuchung deutet an, dass zur Herbeiführung der dazu notwendigen Reflexivität die Kooperation unter Lehrer*innen selbst ein geeignetes Mittel sein könnte (Overmann 2002).

Insgesamt zeigt dieser Überblick, dass zwar zahlreiche Erkenntnisse zu für KL förderlichem Lehrerverhalten existieren, dass aber weder die bei Lehrer*innen für KL notwendigen, noch die sich im Laufe der Durchführung von KL vollziehenden Entwicklungen bislang beforscht sind. Es steht somit zum einen die Frage im Raum, ob die Einarbeitung in KL auf Lehrerseite eher als Methodentraining oder eher als tiefer greifende reflexive Entwicklung, z. B. durch Veränderung des eigenen Unterrichtsbildes, gedacht werden muss. Zum anderen stellt sich die Frage, wie eine solche reflexive Veränderung, wenn sie denn in diesem Zusammenhang relevant ist, theoretisch konzeptualisiert und empirisch erfasst werden könnte. Da in den Veröffentlichungen zu KL selbst (z. B. Gillies 2007, 193) die Wichtigkeit der Lehrperson stark betont wird, erscheint es dringend geboten, diese Forschungslücke zu füllen. Daher stehen die Lehrer*innen im Zentrum dieser Studie.

Gleicht man die referierte Lehrerforschung mit den theoretischen Überlegungen (vgl. Kap. 2.3) ab, scheint dabei ein Aspekt bislang vollständig unbeleuchtet zu sein, nämlich die organisational-institutionelle Ebene. Mit den zuletzt referierten Studien und insbesondere mit der Feststellung des positiven Einflusses von Kooperation unter Lehrer*innen (s.o.) rückt diese Ebene ansatzweise in das Blickfeld. Auch in diesem Bild dominieren allerdings mehr oder weniger autonom gedachte Lehrer*innen, die bei entsprechendem Training, oder bei entsprechender Veränderung ihrer Überzeugungen, oder eben durch Kooperation, optimales KL herbeiführen können. Passt dies zur herrschenden Schulkultur? Buchs und Butera (2015, 207) verneinen dies:

We recognised that cooperative learning might be at odds with the more general competitive and individualistic culture in which pupils and students are embedded, which might be necessary to teach them how to cooperate; thus we set out to analyse the factors that may counter such competitive culture.

Während auch dieses Zitat letztlich Optimismus verbreitet, dass Kooperativität auch in den Schulsystemen kapitalistischer Leistungsgesellschaften erzeugt werden kann, lenkt es doch den Blick darauf, dass dazu erhebliche Anstrengungen der handelnden Individuen erforderlich sind. Und es impliziert, dass diese Anstrengungen auch scheitern können. Das zentrale Ziel dieser Studie wird es daher sein, die hier angedeutete Verwiesenheit verschiedener Ebenen und Akteure aufeinander zu entwirren und zu beleuchten und dabei besonders die Lehrer*innen in den Blick zu nehmen.

2.5 Zusammenfassung

Aus der Diskussion der vorliegenden theoretischen und empirischen Arbeiten zu KL lassen sich damit folgende Schlüsse ziehen.

2.5.1 Begriffsverwendung in dieser Studie

Die Diskussion des Forschungsstands hat gezeigt, dass zu KL diverse terminologische Vorschläge existieren. Im folgenden Abschnitt geht es darum, eine Begrifflichkeit zu bestimmen, die für Unterrichtsrekonstruktionen und Lehrerstudie ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten bietet ohne dabei zu komplex zu werden. Inwieweit weitere Unterscheidungen sinnvoll und angemessen sind, kann erst nach Abschluss der empirischen Untersuchung gesagt werden.

Anschließend an einen vorliegenden Klassifizierungsvorschlag (Bonnet 2009) soll von KL immer dann gesprochen werden, wenn die Basiselemente mindestens teilweise umgesetzt sind. Alle von Think-Pair-Share abgeleiteten Methoden, wie z. B. Placemat oder Gruppenpuzzle werden im Folgenden als Mikromethoden bezeichnet, da sie unabhängig voneinander einzeln und mit sehr geringer Länge eingesetzt werden können. Um in solcher Weise einzelne Stunden kooperativ zu gestalten, helfen Methodensammlungen (z. B. Brüning/Saum 2007), die im englischen Sprachraum als structural approach (Olsen/Kagan 1992) bezeichnet werden. Mehr Planungsarbeit erfordern die als curriculum packages (ebd.) bezeichneten Modelle, die verschiedene Methoden und Grundprinzipien (Wettbewerb, Kooperation und Einzelarbeit) zu festen Sequenzen wie Teams-Games-Tournaments kombinieren (z. B. Slavin 1995).

Geht man von den Basiselementen aus, stellt man fest, dass nicht nur die augenblicklich unter diesem Label gehandelten Methoden KL ermöglichen. Insbesondere die in der Englischdidaktik schon länger bekannten Inszenierungsformen Storyline, Simulation oder task-based-approach ermöglichen die Umsetzung der Basislemente in je unterschiedlicher Weise. Vor allem bei den ersten beiden sind direkte Interaktion sowie der Erwerb und die Anwendung von Sozialkompetenzen unverzichtbarer Bestandteil. Positive Abhängigkeit und individuelle Verantwortlichkeit können sich dadurch ergeben, dass in diesen Inszenierungen zumeist arbeitsteilig gearbeitet wird und kein Gesamtergebnis einer Gruppe zustande kommen kann, wenn nicht alle Mitglieder ihren Beitrag leisten. Darüber hinaus können diese Arrangements – insbesondere innerschulische Simulationen und Rollen- oder Planspiele – durch Rollenübernahme auch eine gewisse Authentizität erzeugen und produktive Krisen heraufbeschwören. In außerschulischen Simulationen – z. B. im Rahmen von Model-United-Nations – können die Schüler*innen darüber hinaus die Fremdsprache als lingua franca in einem internationalen Umfeld erleben und verwenden. All diese Methoden werden im Folgenden als Makromethoden des KL bezeichnet. Darüber hinaus gibt es noch eine dritte Ebene von KL. Integrative Modelle schließlich, die Kollaboration und individuelles Lernen kombinieren, sind nur im Rahmen von Schulentwicklung zu erreichen. Dazu wird die gesamte Unterrichtszeit auf die Kombination beider Arbeitsformen – z. B. durch Lernbüro und Projektarbeit – umgestellt.

Damit ist der Rahmen abgesteckt. Zwei differenzierende Ergänzungen dieses Rahmens erscheinen schon jetzt sinnvoll. Um zwischen unterschiedlichen unterrichtlichen Realisierungen des KL unterscheiden zu können, erscheint der Vorschlag von Würffel (2007, 14) sehr produktiv, den Grad der Kooperativität eines jeweiligen Settings zu ermitteln. Zusätzlich zu den Basiselementen treten somit der Strukturierungsgrad (niedrig vs. hoch) und die Wissenskonstruktion (individuelle Konstruktion vs. kollektiv-interaktive Ko-Konstruktion) als Kategorien hinzu. Ebenfalls von Würffel (ebd., 14) stammt die Anregung, den Grad der „Selbststeuerung“ der Schüler*innen und damit ihre Eigenverantwortlichkeit zu bestimmen. Außerdem betonen diverse Untersuchungen (u.a. Buchs/Butera 2015) die Wichtigkeit der Zielstruktur für die resultierende Arbeit. Wo dies relevant erscheint, wird daher die Unterscheidung zwischen der Orientierung auf Leistungs- und jener auf Könnensziele verwendet.

Alle diese Begriffe dienen zunächst als Heuristik und werden dort, wo sie als Begriffe der empirischen Rekonstruktion dienen sollen, näher bestimmt. In der Diskussion der Ergebnisse (vgl. Kap. 6.1.1) wird hinsichtlich der Unterrichtsstudie deutlich, welche terminologischen Unterscheidungen sich als empirisch gehaltvoll erwiesen haben. Auf dieser Basis wird dort dann ein dreistufiges Klassifikationssystem vorgeschlagen.

2.5.2 Kurzresümee des Forschungsstands

Wohin man auch blickt werden positive Wirkungen von KL, insbesondere im Kontrast zu frontal-lehrerzentrierten Unterrichtsformen herausgestellt. Sie zeigen sich beim sozialen Lernen, bei emotionalen Kategorien wie Motivation oder Selbstkonzept, beim fachlichen Lernen in verschiedenen Domänen, und bei der Qualität der Interaktion. Es ist daher nicht das Ziel dieser Studie, Wirkungszusammenhänge neu zu bestimmen. Der Produktanteil der Untersuchung hat vielmehr die Aufgabe, die unterrichtlichen Wirkungen im Auge zu behalten und dafür aufmerksam zu sein, ob sie in einem erwartbaren Rahmen liegen oder diesen Rahmen deutlich nach unten oder oben verlassen.

Andererseits zeigen sich in der Literatur auch Bedingungen und Limitierungen für erfolgreiches KL. So werden auf Seiten der Schüler*innen Faktoren wie ihre jeweilige fachliche Leistungsfähigkeit, ihre Sozialkompetenzen oder auch ihre Ungewissheitstoleranz als mögliche Einflussfaktoren benannt. Andererseits weist die bisherige Forschung eindeutig daraufhin, dass die tatsächlich zustande kommende Interaktion entscheidend für die Wirkungen kooperativen Lernens ist. Diese Interaktion wird durch die in den kooperativen Materialien angelegte Zielstruktur sowie die darin zum Tragen kommenden Sozialformen stark beeinflusst. In der Literatur wird davon ausgegangen, dass soziale und inhaltliche Lernziele in einem engen Verhältnis zueinanderstehen. Zum einen legt die Literatur nahe, dass bestimmte Qualitäten der Interaktion nicht nur Ergebnis von KL sind, sondern auch eine Bedingung für die Erreichung der fachlichen Lernziele sein könnten. An anderer Stelle ist die Rede davon, dass beide sogar in einem Konkurrenzverhältnis stehen könnten (Pauli/Reusser 2000). Insofern ist das Unterrichtsmaterial von großer Bedeutung, denn es eröffnet bestimmte Möglichkeiten und verhindert andere. Die vorliegende Forschung verweist jedoch auch darauf, dass die in einer jeweiligen Klasse etablierte Lernkultur für die zustande kommende Kooperativität noch wichtiger ist als das Material selbst. Im Zweifelsfall werde das Material an die vorhandene Struktur assimiliert und nicht umgekehrt.

Dieser Gedanke lenkt den Blick auf die Tätigkeit der Lehrer*innen, die die Bedingungsfaktoren erfolgreichen KLs positiv beeinflussen sollen. Sie werden in der Literatur als entscheidende Akteure gesehen, die unterschiedliche Aufgaben haben. Zuallererst seien sie dafür zuständig, förderliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die in jeder Art von Unterricht positiv wirken, wie z. B. emotionale Zugewandtheit oder Zielklarheit. Darüber hinaus wird aber auch betont, dass die Lehrer*innen entscheidend die Interaktion in der Klasse beeinflussen. Zum einen wirken sie als Modell unmittelbar. Zum anderen wird es für positiv erachtet, wenn sie auf der Basis intensiver Beobachtung mit zeitlich sehr begrenzten konstruktiven Impulsen die Gruppenarbeit positiv beeinflussen. Dazu sei, so die verbreitete Annahme, v. a. explizites Wissen über kooperative Methoden und grundlegende Prinzipien des KL erforderlich, das in trainingsartigen Fortbildungen erworben werden könne. Daran geäußerte Zweifel sind hingegen nur sehr schwach zu vernehmen. So wird vereinzelt darauf hingewiesen, dass KL mit bestimmten schulischen Prinzipien wie konkurrenzbasierter und auf sozialer Norm basierender Leistungsorientierung in Konflikt gerät und dass diese Konflikte von Lehrer*innen zu moderieren seien.

Strukturell weist die bisherige Forschung zu KL in hohem Maße folgende Eigenschaften auf. Sie hat sich, insbesondere bei den frühen psychologischen Untersuchungen aber auch später noch häufig (1) in Form von Laborstudien, (2) mit Studierenden, (3) über kurze Zeiträume vollzogen. Auch wenn in jüngerer Zeit mehr Studien in schulischem Kontext hinzugekommen sind, ist dennoch deren zeitlicher Rahmen meistens auf Interventionen von einigen Wochen, maximal von wenigen Monaten, begrenzt. Es erscheint uns daher wichtig, unsere Untersuchung (1) in der Schule und mit Schüler*innen und Lehrer*innen selbst durchzuführen, um die institutionell-organisationalen und auf Macht bezogenen Aspekte erfassen zu können, (2) über einen möglichst langen Zeitraum laufen zu lassen, um mittel- und langfristige Effekte im Blick zu haben und (3) den Absichten und Vorstellungen der schulischen Akteure selbst zu folgen und sie bei deren Umsetzung zu unterstützen. Daraus resultieren die folgenden Konkretisierungen der Fragen und des Designs dieser Studie.

2.5.3 Forschungsfragen dieser Studie

Die in der Einleitung formulierte Frage zum Unterricht muss insofern erweitert werden, als die Überlegungen aus der Schulpädagogik die Aspekte von Macht und Herrschaft in den Vordergrund rücken. Diese Überlegungen sehen v. a. die Schüler*innen in einer potenziell unterworfenen Situation. Die in der Einleitung referierten Überlegungen der Lehrer*innen deuten außerdem an, dass womöglich auch sie selbst nicht nur Subjekte, sondern auch Objekte dieser Machtstruktur sein könnten. Die Frage nach Macht und Herrschaft beim KL wird damit ein wichtiger Aspekt dieser Untersuchung werden. Folgende Fragen werden in Bezug auf Unterricht untersucht:

1 Welche Formen von Unterricht mit welcher Kooperativität kommen zustande?

2 Welche Lern- und Bildungsgelegenheiten bieten sich den Schüler*innen?

3 Welche Rolle spielen Macht und Herrschaft im Unterricht und in welcher Weise werden sie von wem ausgeübt?

Insgesamt hat es den Anschein, als sei die generelle Wirksamkeit von KL sowohl im inhaltlichen als auch im emotional-sozialen Bereich mittlerweile so gut dokumentiert, dass sie nicht ernsthaft in Zweifel gezogen wird. Dies bedeutet für die hier durchzuführende Studie, dass dieser Bereich nicht in gleicher Weise wie die anderen Bereiche ausdifferenziert werden muss. Es erscheint daher sehr plausibel, davon auszugehen, dass im durchzuführenden Unterricht unter den Bedingungen des KL inhaltlich und sozial substanziell gelernt wird. Daraus resultieren folgende Fragen:

1 Finden sich Anzeichen dafür, dass sozialer Kompetenzerwerb stattfindet? Wenn ja, welche skills bzw. Reflexivität lassen sich beschreiben?

2 Finden sich Anzeichen dafür, dass fremdsprachlicher Kompetenzerwerb stattfindet? Liegt dieser Kompetenzerwerb qualitativ und quantitativ in einem für die Klassenstufen 6 und 7 erwartbaren Bereich?

In Bezug auf die Lehrer*innen wird der Zusammenhang zwischen KL und den Lehrenden in zwei Richtungen betrachtet. Bislang wurde – sowohl in der Forschung als auch v. a. in der Praxisliteratur – vornehmlich gefragt, was Lehrer*innen mit KL machen, d.h. wie sie es im Unterricht einsetzen (können) und zu welchen Effekten dies führt. Nur sehr vereinzelt ist thematisiert worden, was KL mit den Lehrer*innen macht, also welchen Anforderungen sie begegnen, wenn sie KL in ihrem Unterricht einsetzen und mit welchen Wissensbeständen sie diese Anforderungen bearbeiten. Dieses Erkenntnisinteresse wird durch die folgenden beiden Fragen präzisiert:

1 Auf welche Weise können Lehrer*innen das Zustandekommen von Kooperativität durch Vorgaben und begleitendes Handeln beeinflussen und wie kommt dieses Handeln zustande? Anders gefragt: Wie schlagen sich die Orientierungen der Lehrenden im Unterricht nieder und woher kommen diese Orientierungen?

2 Wie wirkt die Inszenierung von Kooperativem Lernen auf die Lehrenden zurück? Anders gefragt: Wie werden die Orientierungen von Lehrer*innen durch kooperativen Unterricht verändert und welche Entwicklungen werden dadurch möglicherweise angestoßen?

Über diesen Fokus auf die Lehrer*innen als handelnde Individuen hinaus wird es auch darum gehen, das Wechselspiel zwischen Individuen und Schulsystem einerseits, sowie zwischen den systemischen Ebenen andererseits so gut es geht in den Blick zu bekommen. Inwieweit dabei alle Ebenen, also z. B. mit Fend (2006) gesprochen Mikro-, Meso- und Makroebene greifbar werden, wird sich zeigen. Mindestens die Mikro- und die Mesoebene müssten aber in den Blick kommen. Daraus resultiert die dritte Frage in diesem Bereich:

c. Welche Wechselwirkungen zeigen sich zwischen Individuen und sie umgebendem System und welche Rolle spielen dessen unterschiedliche Ebenen?2.5.4 Anlage und Methoden dieser Studie

Der Forschungsüberblick hat gezeigt, dass die sehr häufig gewählte theoretische Rahmung mit Hilfe psychologischer Theorien, insbesondere der Interdependenztheorie, eine stark auf das Individuum fokussierte Perspektive erzeugt. Weiterhin hat sich gezeigt, dass die Bezüge zu Entwicklungspsychologie und Sozialkonstruktivismus häufig nicht konsequent begrifflich ausgearbeitet sind. In der aktuellen empirischen Forschung werden daher neue Bezugstheorien (z. ;B. Machttheorien) oder Forschungsdesigns und -methoden (teilweise komplexe Designs) herangezogen, um bislang nicht beforschte Aspekte zu beleuchten. Diesem Weg folgt auch diese Studie. Das beforschte Phänomen „Kooperatives Lernen im Englischunterricht“ ist in zweifacher Weise komplex: Erstens werden im Unterricht potenziell verschiedene Zielfelder (z. B. sprachliches, kulturelles, soziales Wissen und Können) gleichzeitig thematisch, und zweitens ist die Schule als soziale Institution und Organisation mit ihren verschiedenen Ebenen komplex strukturiert. Diese Untersuchung versucht, dieser Komplexität durch Triangulation auf verschiedenen Ebenen gerecht zu werden.

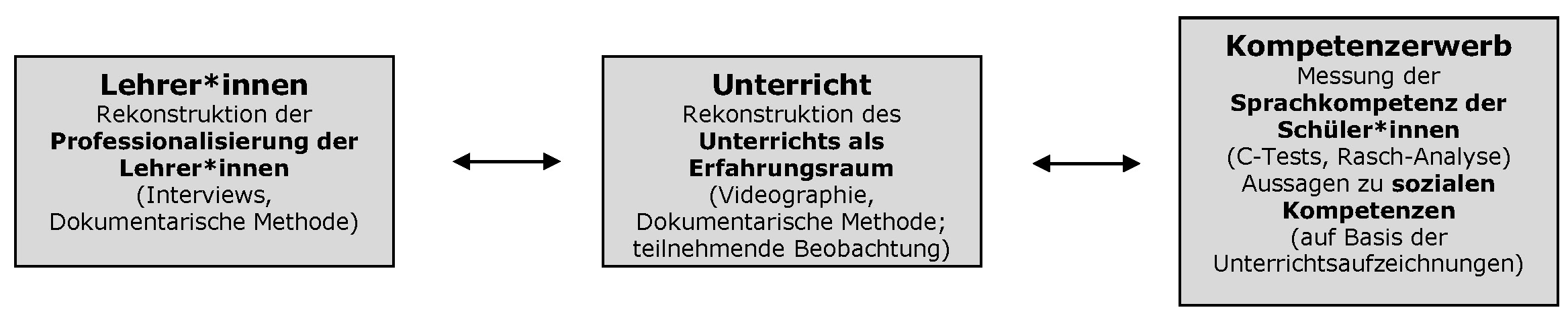

Zunächst werden drei Perspektiven miteinander trianguliert, eine Prozess-, eine Produkt- und eine Akteursperspektive (Abb. 2.1). Die Prozessperspektive wird durch die Unterrichtsstudie (Kap. 3) realisiert. Die Rekonstruktion des Unterrichts erfolgt anschließend an die aktuelle Diskussion schulpädagogischer Unterrichtsforschung, die Unterricht im Spannungsfeld von Pädagogizität und Sozialität verortet. Mittels dokumentarischer Methode werden Unterrichtsvideographien interpretiert und der Unterricht hinsichtlich seiner Sozialstruktur (z. B. Macht, Herrschaft, Lehrer-Schüler-Verhältnis) und hinsichtlich des fachlichen Lern- und Bildungsgeschehens (z. B. Lerngelegenheiten, didaktische und methodische Strukturierungen) untersucht. Die Produktperspektive wird durch zwei Elemente realisiert. Auf der Ebene des sprachlichen Lernens werden die Wirkungen des Unterrichts in der Sprachstudie (Kap. 4) erfasst. Sprachkompetenz wird dort eindimensional modelliert und mittels C-Tests, die zu Beginn, im Verlauf und am Ende der Untersuchung eingesetzt wurden, erfasst. Die Messung der Sprachkompetenz erfolgt somit quantitativ, und es werden alle Lernenden individuell erfasst. Die sozialen Kompetenzen der Schüler*innen werden hingegen im Rahmen der Unterrichtsstudie auf der Ebene der Arbeit der Kleingruppen rekonstruiert. Dabei können keine individuellen Effekte für Einzelschüler*innen gemessen werden, sondern die Einschätzung erfolgt mittels der Kategorie „soziale Kompetenzen“ im Kategorienraster zur Kooperativität (s. u.). Die Akteursperspektive schließlich wird in der Professionsstudie realisiert (Kap. 5). Sie schließt an die schulpädagogische Professionsforschung an, die in letzter Zeit verstärkt in den Fachdidaktiken rezipiert wird. In strukturtheoretischer bzw. biographischer Perspektive wird Professionalisierung als im Verlauf der eigenen Biographie notwendige Bearbeitung professionsspezifischer Handlungsprobleme aufgefasst. Die Teilstudie basiert je Lehrerin auf jeweils einem berufsbiographischen und drei begleitenden episodischen Interviews, die mittels Dokumentarischer Methode analysiert werden.

Die drei Teilstudien des Projekts „Kooperatives Lernen im Englischunterricht“.

In der Darstellung der Perspektiven ist bereits deutlich geworden, dass Triangulation auch auf methodologischer Ebene stattfindet, indem eine grundsätzlich rekonstruktive Grundhaltung durch Einnahme einer partiell subsumtionslogischen Perspektive ergänzt wird. Die rekonstruktive Grundhaltung kommt in der Professionsstudie ausschließlich und in der Unterrichtsstudie überwiegend zum Einsatz. Die Produktstudie hingegen folgt überwiegend einer subsumtionslogischen Haltung, wenngleich mit der kriterialen Messwertinterpretation auch ein rekonstruktives Element enthalten ist (vgl. Kap. 4). Grundsätzlich wird Unterricht als soziale Praxis zur Herbeiführung pädagogischer Wirkungen im Spannungsfeld von Sozialität und Pädagogizität aufgefasst. Aus der Sozialität des Unterrichts ergibt sich im Sinne symbolisch interaktionistischer Prämissen, dass ein Verstehen des sozialen Geschehens nur möglich ist, wenn man davon ausgeht, „that human beings act towards things on the basis of the meaning the things have for them“ (Blumer 1969, 2). Dieser Sinn von Dingen, und man darf ergänzen: Handlungen und anderen Lebewesen, wohnt den Dingen nicht inne und ist auch nicht mit den Intentionen der Akteure identisch. Vielmehr entsteht er interaktiv durch triadische Relation einer ersten Äußerung eines Akteurs, einer Antwort darauf eines zweiten Akteurs und der daraus resultierenden interaktiven Struktur: