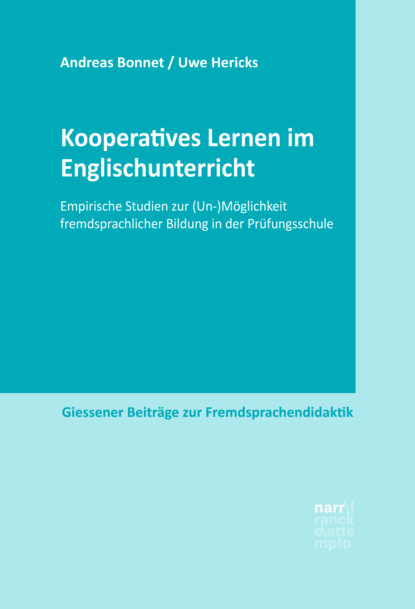

Kooperatives Lernen im Englischunterricht

- -

- 100%

- +

Sinn konstituiert sich […] hinter dem Rücken der Initiatoren des Sinns; er liegt zeitlich und logisch in einer objektiven Sinnstruktur vor, bevor er auf der Folie signifikanter Symbole identifiziert und subjektiv intentional repräsentiert werden kann (Wagner 1999, 15).

Vollzieht sich somit soziales Handeln immer schon als interpretatives Geschehen, als Beobachtung, in dem Akteure Sinnkonstruktionen anfertigen, so erfordert die Beforschung dieses Handelns Konstruktionen zweiter Ordnung. „Diese sind (wissenschaftstheoretisch auch formal modellhaft darstellbare) kontrollierte, methodisch überprüfte und überprüfbare, verstehende Rekonstruktionen der Konstruktionen ‚erster Ordnung‘“ (Soeffner/Hitzler 1994, 33), oder systemtheoretisch gesprochen: „ein Beobachten der Beobachtung“ (Bohnsack 2000, 208).

Daraus folgt auf der Ebene der Forschungsstrategie eine rekonstruktive Grundhaltung, in der es um die „Dechiffrierung von objektiven latenten Sinnstrukturen sozialer Akte bzw. Interaktionen“ (Wagner 1999, 27) geht. Dazu werden qualitative Daten (hier: Transkripte von Unterrichtsvideographien und Interviews) benötigt. Die Transkripte der Unterrichtsvideographien dokumentieren die Interaktion in situ und ermöglichen damit einen unmittelbaren Zugriff auf die emergierenden Sinnstrukturen. Die episodischen Interviews verschaffen Zugang zu den Sinnkonstruktionen der Akteure. Auf der Ebene der Schlusslogik geht dies mit einer abduktiven Haltung einher, in der sozialer Sinn weder deduktiv aus großen Theorien abgeleitet und geprüft wird, noch durch deskriptive Verdichtung des sozialen Geschehens induktiv gewonnen werden könnte. Vielmehr kommt es im Prozess der Rekonstruktion zu einem Schluss vom Vorliegen eines Phänomens auf „Antezedensbedingungen“ unter der Annahme einer bestimmten „Gesetzmäßigkeit“ (Kelle 2008, 88).

Die Sozialität von Unterricht wirft zweitens das Problem der Vermittlung von Strukturiertheit und agency auf. Soziales Handeln vollzieht sich immer innerhalb bestehender Strukturen, die das Handeln der Akteure stark beeinflussen.

Akteure besitzen allerdings die prinzipielle Fähigkeit zu agency, die ihnen erlaubt, externen Beschränkungen zuwider zu handeln und auf diese Weise Strukturen und Systeme zu transformieren, in denen diese Beschränkungen herrschen, auch wenn sie von dieser Möglichkeit im Strom routinisierten Alltagshandelns nur selten Gebrauch machen (Kelle 2008, 73).

Im schulischen Raum kommt hinzu, dass erstens sich durch eine immer höhere Frequenz von Reformvorhaben die Strukturen mindestens der Makro- und Mesoebene (vgl. z. B. Fend 2006) nur noch über begrenzte Zeiträume als stabil angenommen werden können. Zweitens ist zu berücksichtigen, dass sich durch wachsende Schulautonomie und Wettbewerbsföderalismus potenziell regional oder sogar lokal zunehmend unterschiedliche Strukturen ausbilden. Kelle (2008, 57–79) spricht in diesem Zusammenhang von „Strukturen begrenzter Reichweite“, die in Hinblick auf eine generelle Verallgemeinerung der Befunde wenig aussichtsreich erscheinen, für die aber auch nicht aus dem Blick verloren werden darf, dass sie exemplarischen Gehalt haben können. Kelle folgert aus dieser Dualität, dass Strukturen begrenzter Reichweite durch die Triangulation unterschiedlicher Vorgehensweisen, wie z. B. durch die Integration quantitativer und qualitativer Verfahren beforscht werden sollten.

Versteht man Unterricht nicht nur als soziales, sondern auch als pädagogisches Geschehen, dann stellt sich im Anschluss an die Rekonstruktion seiner Sinnstruktur zwangsläufig die Frage nach der Notwendigkeit einer normativen Positionierung. Sowohl der emergierende Sinn als auch die rekonstruierten Auswirkungen struktureller und individueller Einflüsse müssen im Verlauf der Untersuchung auf pädagogische Normen bezogen werden. Methodologisch geschieht dies auf zwei Arten. Zum einen muss innerhalb des rekonstruktiven Modus geklärt werden, welche den Akteuren externalen und internalen Normen in der Interaktion enaktiert werden. Zum anderen muss im Modus der Subsumtion und durch Rückbezug der empirischen Rekonstruktionen auf den Theorierahmen geklärt werden, welches pädagogische Potenzial und damit welcher fachliche und allgemeinbildende Wert der rekonstruierten Praxis zugeschrieben werden kann. Auf der Ebene der Gesamtuntersuchung wird diese Funktion von der Produktstudie übernommen, die sich mit der Erfassung der unterrichtlichen Wirkungen beschäftigt.

Auf methodischer Ebene schließlich werden unterschiedliche Datensorten und Auswertungsmethoden miteinander kombiniert. Die rekonstruktive Perspektive wird durch die Dokumentarische Methode realisiert, die als Klammer um die Prozess- und Akteursstudie dient und die in der Unterrichtsstudie auf Transkripte von Videographien, in der Profsessionsstudie auf Transkripte von Interviews angewendet wird. Nähere Informationen dazu finden sich in den beiden Teilstudien (Kap. 3 und Kap. 5). Diese Vorgehensweise ist notwendig, da die Theoriediskussion gezeigt hat, dass die Kooperativität des Unterrichts nicht nur durch die Analyse der Sichtstruktur zu bestimmen, sondern die tatsächliche Aufgaben- und Interaktionsstruktur des Unterrichts zu rekonstruieren ist. Daher wird in der Analyse der Versuch unternommen, mittels Dokumentarischer Methode auf die unterrichtliche Tiefenstruktur vorzudringen.

Die subsumtionslogische Perspektive wird hauptsächlich durch den C-Test realisiert, der über den gesamten Untersuchungszeitraum bei allen jeweils verfügbaren Lernenden der Lerngruppen eingesetzt wurde. Dessen Konstruktion und Auswertung wird in der Darstellung der Produktstudie (Kap. 4) umfassend erläutert. Dort werden vorrangig statistisch signifikante Effekte betrachtet. Nicht statistisch signifikante aber beschreibbare Befunde, wie z. B. Unterschiede zwischen den Lerngruppen, werden ebenfalls berichtet aber nicht weiterführend verfolgt.

Um die Teilstudien aufeinander beziehen zu können, werden die Befunde der Unterrichtsrekonstruktionen kategorial abstrahiert und Veränderungen über die zwei Jahre der Studie beschrieben. Wenn sich die rekonstruierten Eigenschaften des Unterrichts als durch fachdidaktisch etablierte Kategorien beschreibbar erweisen, werden sie entsprechend bezeichnet. Im Bereich der Aufgabenstruktur ist z. B. die Gegenüberstellung von Form- und Mitteilungsorientierung des Unterrichts aussagekräftig. Zur Erfassung der Kooperativität des Unterrichts wird zur Kategorisierung auf die im Theorieteil ausgeführten Basiselemente des KL zurückgegriffen (vgl. Kap. 2.2). Für jede mittels Dokumentarischer Methode analysierte Unterrichtsstunde wird nach Ende der rekonstruktiven Interpretation ein subsumtionslogischer Analyseschritt angeschlossen, durch den die Ergebnisse der Rekonstruktion auf die Basiselemente des KL zurückbezogen wurden. Damit wird das Ziel verfolgt, die Kooperativität des Unterrichts einzuschätzen und einen Vergleich zwischen den Lerngruppen und den Lernjahren zu ermöglichen. Innerhalb dieser subsumtionslogischen Einschätzung wurde auch die Kategorie „Nutzung und Erwerb sozialer Kompetenzen“ betrachtet und darin der jeweils sichtbare Stand der in den Kleingruppen gezeigten sozialen Kompetenzen abgebildet. Sie dient als Grundlage der globalen Einschätzung der Entwicklung der Sozialkompetenzen in den Gruppen. Dieser subsumtionslogische Schritt wurde durch die Diskussion der Einschätzungen (innerhalb des Forschungsteams) intersubjektiv abgesichert. Weitere Elemente der Sozialstruktur des Unterrichts lassen sich nicht ohne weiteres mit Begriffen aus speziellen Theoriezusammenhängen beschreiben. Hier werden jeweils Begriffe aus den Daten heraus entwickelt.

Von besonderer Bedeutung ist die Longitudinalität der Untersuchung. Sie ist daher als Fallstudie angelegt, in der vier Klassen über drei Jahre hinweg begleitet werden. Da bislang keine Untersuchungen vorliegen, die KL über einen derart langen Zeitraum, unter schulischen Realbedingungen und derartig multiperspektivisch untersucht haben, ist die Untersuchung explorativ angelegt. Sie wurde über drei Jahre in echtem Längsschnitt durchgeführt (Abb. 2.2). Nach Vorarbeiten im Sommer des ersten Jahres wurde von den Lehrer*innen im Winter des ersten Jahres ein vierwöchiger Probelauf im Englischunterricht der Klasse 5 durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt fand auch jeweils das berufsbiographische Eingangsinterview statt, die Testinstrumente wurden pilotiert. Neben dem C-Test wurden zunächst noch Tests des Hörverstehens und Leseverstehens, sowie ein Test der mündlichen Kommunikationsfähigkeit mittels videographierter Gespräche von Lernerpaaren pilotiert. Für diese weiteren Sprachtests ist leider über den gesamten Untersuchungszeitraum die gemeinsame Stichprobe derart klein geworden, dass eine aussagekräftige Auswertung nicht mehr möglich war. Am Ende des ersten Jahres (Klasse 5) wurden dann die Erhebungen des eigentlichen Ausgangszustands des zweijährigen Untersuchungszeitraums durchgeführt: episodisches Interview mit den Lehrer*innen, Videographie und teilnehmende Beobachtung des Unterrichts, C-Test zur Ermittlung des Eingangsniveaus der Sprachkompetenz. Diese Erhebungen wurden am Ende von Klasse 6 und am Ende von Klasse 7 jeweils identisch wiederholt. Über die Schuljahre hinweg wurden außerdem teilnehmende Beobachtungen des Unterrichts durchgeführt. Wenn dies notwendig war, erfolgten auch zusätzliche Interviews.

Zeit Unterrichtsaktivität Forschung Winter 2007 Pilot Unit Berufsbiographisches Interview, teilnehmende Beobachtung, Baseline Sprachtests (C-Tests) Sommer 2007 Drei kooperative Units von Lehrpersonen entwickelt Begleitinterview, C-Tests Schüler*innen, Videographie und teilnehmende Beobachtung Unterricht Winter 2008 Drei kooperative Units gemeinsam entwickelt Videographie und teilnehmende Beobachtung Unterricht Sommer 2008 Drei kooperative Units gemeinsam entwickelt Begleitinterview, C-Tests Schüler*innen, Videographie und teilnehmende Beobachtung Unterricht Winter 2009 Drei kooperative Units gemeinsam entwickelt Videographie und teilnehmende Beobachtung Unterricht Sommer 2009 Drei kooperative Units gemeinsam entwickelt Begleitinterview, C-Tests Schüler*innen, Videographie und teilnehmende Beobachtung Unterricht Winter 2010 Abschlussinterview Lehrer*innenTab. 2.3:

Ablauf der Untersuchung.

Der Englischunterricht der Klassenstufen 6 und 7 erfolgte in Form von KL. Die Unterrichts- und Materialentwicklung wurde von Lehrer*innen und Forscher*innen gemeinsam in drei Schritten vorgenommen. Als erster Schritt wurde zu Beginn des zweiten Halbjahres der Klassenstufe 5 ein Planungsgespräch durchgeführt, in dem die Lehrer*innen ihre Vorstellungen für den Unterricht der Klassenstufe 6 darlegten. Diese Vorstellungen wurden diskutiert und in eine grobe Skizze des Unterrichts umgesetzt. Darin wurden zu behandelnde Inhalte aus Lehrbuch und Workbook, sowie die Progression der zu verwendenden und einzuführenden kooperativen Methoden festgehalten. Im Laufe des folgenden Sommersemesters wurden diese Vorstellungen in einem Seminar zu KL in Unterrichtsmaterialien für das erste Halbjahr der Klasse 6 umgesetzt. Dazu wurde für jede Unit des Lehrbuchs Green Line 2 (Klassenstufe 6) ein sogenanntes Unit-Book erstellt. Darin wurden alle zu verwendenden Inhalte und Materialien des Lehrbuchs kooperativ aufbereitet und mit kooperativen Methoden umgestaltet. Außerdem wurde für jede neu einzuführende kooperative Methode ein Methodenarbeitsblatt erstellt. Die Entwürfe der Unit-Books wurden den Lehrer*innen vor Beginn des Halbjahres übergeben, und sie konnten Korrekturwünsche und Änderungswünsche zurückmelden. Zu jedem Material wurde außerdem ein Vorschlag für einen Stundenablaufplan erstellt. Analog wurde der Unterricht für das zweite Halbjahr der Klassenstufe 6 geplant. Das Unit-Book wurde den Lehrer*innen jetzt allerdings elektronisch zugänglich gemacht, damit sie flexibler Änderungen vornehmen konnten.

Da sich auch dies noch als zu unflexibel erwies, wurde die Planung des Unterrichts für die Klassenstufe 7 nochmals modifiziert. Wieder fand das gemeinsame Planungsgespräch statt, und auch die Materialien wurden im Seminar erarbeitet. Allerdings wurden nun nicht mehr ganze Stunden geplant, sondern die Lehrer*innen erhielten auf eigenen Wunsch nur noch die jeweilige zentrale Aktivität als Kombination aus einem Material und einer Aufgabe: 20–25 Minuten lang für eine Einzelstunde, 40–50 Minuten lang für eine Doppelstunde. Diese Blöcke konnten sie dann flexibel mit anderen Unterrichtsaktivitäten kombinieren: als Klassenlehrer*innen mussten sie immer wieder Klassengeschäfte im Englischunterricht erledigen, und die Vorbereitung von Klassen- oder Vergleichsarbeiten erforderte immer wieder nicht langfristig planbare Aktivitäten. Als zweite Änderung wurden Texte und Übungen aus Lehr- und Workbook nicht mehr in die zu erstellenden Arbeitsmaterialien übernommen, sondern es wurde auf die entsprechenden Materialien nur noch verwiesen. Dies reduzierte die Menge an zusätzlichen Arbeitsblättern für die Schüler*innen erheblich.

Die Untersuchung wurde an zwei Schulen, einem Gymnasium und einer Hauptschule mit jeweils zwei teilnehmenden Lehrer*innen durchgeführt. Nach dem ersten Projektjahr (Ende Klasse 6) kristallisierte sich heraus, dass die beiden Lehrer*innen am Gymnasium hinsichtlich ihres Umgangs mit KL als maximal kontrastierende Fälle des Samples zu betrachten sind. Während die Kooperativität des Unterrichts bei Yvonne Kuse sich nur sehr langsam entwickelt, unterrichtet Silke Borg bereits sehr schnell mit hoher Kooperativität (vgl. Kap. 3). Gleichzeitig erwiesen sie sich auch in der Professionsstudie (vgl. Kap. 6) als deutlich kontrastierend, da sich u.a. ihre Vorstellungen von KL und ihr Umgang mit den durch KL vergrößerten Ungewissheiten deutlich unterschied. Im dritten Projektjahr konzentrierte sich das Projekt daher auf diese beiden Fälle, die auch in den folgenden Teilstudien ausschließlich dargestellt werden.

3. Unterrichtsstudie

Im vorangegangenen Kapitel wurden das Zustandekommen und der Verlauf des Projekts dargestellt und auf der Basis der Forschungsdiskussion zum KL das Erkenntnisinteresse und die Fragestellung des Projekts erläutert. Ziel der hier anschließenden Unterrichtsstudie ist es, wesentliche Merkmale des Unterrichts in den Projektklassen zu rekonstruieren und deren Entwicklung über die Dauer des Projekts nachzuzeichnen. Dadurch ergibt sich ein Blick in das jeweilige Klassenzimmer und damit ein Bild des jeweiligen Unterrichts. Dies ist die Grundlage dafür, die in den dann folgenden Kapiteln rekonstruierten Wirkungen dieses Unterrichts auf die Schüler*innen (Kap. 4) sowie dessen Professionalisierungseffekte bzw. -voraussetzungen seitens der Lehrer*innen (Kap. 5) mit dem Geschehen im Klassenzimmer in Verbindung zu bringen.

Das Ziel dieses Kapitels ist es daher, die Struktur des Unterrichts sowohl in Hinblick auf die Konstitution seiner Fachlichkeit, als auch in Bezug auf KL und weitere relevante Merkmale, wie z. B. die etablierten Machtkonstellationen, zu rekonstruieren. Dazu gehen wir in folgenden Schritten vor. Im ersten Teil des Kapitels wird der unterrichtstheoretische und methodologische Rahmen entfaltet, in dem sich die Studie nachfolgend bewegt. Dabei werden zuerst die zentralen Begriffe geklärt (Kap. 3.1) und anschließend in zwei Fallstudien die longitudinalen Entwicklungen der Unterrichtsstruktur in den beteiligten Klassen rekonstruiert (Kap. 3.2 und Kap. 3.3). Abschließend werden diese im Fallvergleich unter Verwendung des eingangs erarbeiteten theoretischen Rahmens unterrichtstheoretisch gedeutet (Kap. 3.4).

3.1 Theorierahmen: Unterrichtsforschung1

Einen begrifflichen Rahmen für eine Unterrichtsstudie zu konstruieren, ist kein einfaches Unterfangen. So konstatiert Matthias Proske in seinem Sammelband zu Ansätzen der Unterrichtstheorie mit Verweis auf Shulman: „Die Abwesenheit von wissenschaftlichen Theorien über Unterricht […] ist kein Phänomen der deutschsprachigen Erziehungswissenschaft (Shulman 1986), sie kennzeichnet die empirische Unterrichtsforschung insgesamt“ (Proske 2011, 9). Das gilt auch für die allgemeine Didaktik, die sich zwar als Wissenschaft vom Unterricht versteht, aber keinen gemeinsamen Unterrichtsbegriff hervorgebracht hat (Scholl 2011, 37). Dieses Kapitel hat daher weder eine erschöpfende Abhandlung des Unterrichtsbegriffs noch dessen Festlegung in einer endgültigen Definition zum Ziel. Es geht vielmehr darum, Unterricht von anderen Interaktionsformen abzugrenzen, seine Kernprobleme herauszuarbeiten und einen theoretischen Rahmen zu konstruieren, in dem diese Probleme in Bezug auf den Gegenstand dieser Studie (Kooperatives Lernen im Englischunterricht) theoretisch beschreibbar und empirisch erforschbar werden.

Prinzipiell kann eine Unterrichtsstudie aus zwei Forschungslogiken wählen (vgl. dazu grundlegend z. B. Bohnsack 2014; Kelle 2008). Zum einen ist eine hypothetico-deduktive Vorgehensweise möglich, bei der auf Unterricht mittels vorliegender Modelle zugegriffen wird. Dabei gehen die Forscher*innen davon aus, dass sie die für Unterricht relevanten Merkmale bereits weitestgehend kennen und messen können. Am weitesten verbreitet ist in dieser Form einer in der Regel quantitativ orientierten Lehr-Lernforschung das Angebots-Nutzungs-Modell nach Helmke (2003). Es geht auf ein gleichnamiges Modell von Fend (1980) zurück, in dem eine Angebotsseite (Lehrperson, Räume, Artefakte) und eine Nutzungsseite (Schüler*innen und ihre Handlungen) voneinander unterschieden werden. Beide sind Teil eines Wirkungsgefüges, in dem die Effekte von Unterricht auf Faktoren wie persönliche Eigenschaften der Lehrperson (z. B. Professionswissen), Prozessvariablen (z. B. Qualität des Lehr-Lern-Materials), Aktivitäten der Lernenden und Lehrenden (z. B. Aktive Lernzeit) und Eigenschaften der Lernenden (z. B. Vorkenntnisse) zurückgeführt werden. Diese unterschiedlichen Einflüsse werden durch Tests bzw. Ratings von Videographien in unterschiedlichen Inferenzgraden gemessen und die Faktorenkomplexion durch entsprechende statistische Verfahren (z. B. multivariate Regressionsanalysen) berücksichtigt, so dass die Effekte einzelner Größen bestimmt werden können. Als davon unterschiedliche Vorgehensweise mit anderer Schwerpunktsetzung wendet sich die rekonstruktive Unterrichtsforschung (vgl. Proske/Rabenstein 2018) ihrem Gegenstand als etwas potenziell Fremdem zu, geht also nicht davon aus, alle relevanten Merkmale bereits zu kennen. Um dessen Strukturmerkmale und Eigengesetzlichkeiten zu ergründen und herauszufinden, was in Bezug auf den Gegenstand relevant ist, wird zunächst versucht, das soziale Geschehen in Form von dichten Beschreibungen, Videographien oder deren Transkripten möglichst komplex abzubilden. Dadurch soll gewährleistet werden, dass der Gegenstand nicht bereits vor dessen interpretativer Analyse auf die Relevanzsetzungen der Forschenden zugerichtet wird, sondern an ihm auch potenziell andere Relevanzsetzungen – insbesondere solche der beforschten Akteure – rekonstruiert werden können.

3.1.1 Unterricht: Sozialität und Pädagogizität

In der erziehungswissenschaftlichen Diskussion ist Unterricht unter anderem durch zwei theoretische Zugriffe bestimmt (vgl. Proske 2011, 14f.). Aus sozialwissenschaftlicher und linguistisch informierter Perspektive wird Unterricht als soziale Interaktion, aus der komplementären erziehungswissenschaftlichen Perspektive als pädagogisches Geschehen verstanden. Man geht davon aus, dass Unterricht dann ausreichend bestimmt ist, wenn in einem gegebenen Modell seine Sozialität und seine Pädagogizität sowie deren Wechselwirkungen theoretisch und empirisch erfasst werden können.

In bestehenden Ansätzen zur Unterrichtsforschung kommen diese beiden Perspektiven in unterschiedlicher Gewichtung vor. Am sozialwissenschaftlichen Ende der Skala steht der ethnographische Ansatz (z. B. Breidenstein 2006), der die Betonung des Sozialen soweit zuspitzt, dass die Frage des Lehrens und Lernens in den Hintergrund tritt. Dabei kommt zum Vorschein, dass ein soziales Geschehen für Außenstehende schon dann eindeutig als Unterricht erkennbar ist, wenn auf der Oberfläche Geschäftigkeit sichtbar wird, ohne dass bereits deutlich würde, ob zugleich Lernen oder gar Bildung stattfinden. Weiter zum Pädagogischen hin sind Ansätze zu verorten, die mit der Sprachspiel- bzw. Systemtheorie arbeiten (z. B. Lüders 2011; Meseth/Proske/Radtke 2011). Auch hier wird gefragt, ob es für die Interaktionsform Unterricht typische interaktionale bzw. kommunikative Muster gibt. Der Aspekt des Lehrens und Lernens wird allerdings stärker fokussiert. Im Kern steht dann folgende Frage:

Mit Pädagogizität soll eine besondere Qualität der Sozialität bezeichnet werden, die auf die Ermöglichung und Bestimmung von Lernen eingerichtet ist. Unter dieser gegenstandstheoretischen Prämisse wäre erziehungswissenschaftlich zu fragen, wie im Unterricht unter der Bedingung fehlender Kausalität Lehren und Lernen wirkungsvoll synchronisiert werden (Meseth et al. 2011, 224).

Die auf der pädagogischen Seite der Skala verorteten Ansätze versuchen Unterricht mittels erziehungswissenschaftlicher Begriffe zu bestimmen. So versteht der strukturalistische Ansatz (z. B. Gruschka 2013) Unterricht ebenfalls als ein soziales Geschehen, interessiert sich aber besonders für den pädagogischen Gehalt seiner Prozesse. Diesen pädagogischen Gehalt versteht er nicht global als Lernen, sondern differenziert mit der Begriffstrias aus Erziehung, Didaktik und Bildung drei Formen unterrichtlichen Geschehens aus, die als die Vermittlung zwischen Lernenden und Sache (Didaktik), als die Herbeiführung und Aufrechterhaltung der zu dieser Vermittlung notwendigen Kooperationsbereitschaft der Schüler*innen (Erziehung) und als das Aufscheinen von Sinnüberschuss (Bildung) bestimmt werden können.

Was lässt sich daraus über die Pädagogizität des Unterrichts ableiten? Diese Begriffsbestimmung von Gruschka verweist sowohl auf ein geplantes bzw. auf Erreichen bestimmter Ziele gerichtetes Lehrerhandeln (Gruschka nennt dies Didaktik und Erziehung) als auch auf ein selbstläufig sich ereignendes Geschehen, das über die in die Situation getragenen Absichten der Akteure hinausführt (Gruschka nennt dies Bildung). Die Pädagogizität des Unterrichts scheint sich damit in einem für Unterricht konstitutiven Spannungsverhältnis zwischen bewusst-absichtsvollem oder auch unbewusst-routiniertem Handeln einerseits und spontanem Geschehen andererseits, kurz: zwischen Bekanntem und Neuem zu bewegen. Auf den Aspekt der Intentionalität verweisen historisch wechselnde Normen, die explizit in Plänen veröffentlicht werden. Reflektiert man diese expliziten Ziele und betrachtet Unterricht als in die Institution Schule eingelassene Interaktionsform, gelangt man zu einer Bestimmung der Pädagogizität aus einer sozialwissenschaftlich informierten Makroperspektive. Unterricht von der gesellschaftlichen Funktion der Schule her zu bestimmen führt dazu, die Schule als Sozialisationsinstanz aufzufassen, der zugleich eine konservative und eine innovative Funktion zukommt:

Resümierend ergibt sich, dass aus gesamtgesellschaftlicher Sicht das Bildungswesen vor allem die Funktion der Reproduktion und Innovation von Strukturen von Gesellschaft und Kultur beim biologischen Austausch der Mitglieder einer Gesellschaft erfüllt. Jede neue Generation wird über das Bildungswesen an den Stand der Fähigkeiten, des Wissens und der Werte herangeführt, der für das Fortbestehen der Gesellschaft erforderlich ist. In sich rasch wandelnden Gesellschaften wird das Bildungswesen gleichzeitig zu einem Instrument des sozialen Wandels, wenn es darauf ausgerichtet wird, neue Qualifikationen zu vermitteln, um zukünftige Aufgaben bewältigen zu können (Fend 2006, 49).