- -

- 100%

- +

Penner, Todd/Vander Stichele, Caroline (Hg.): Moving beyond New Testament Theology? Essays in Conversation with Heikki Räisänen, Göttingen 2006.

Petzoldt, Matthias (Hg.): Autorität der Schrift und Lehrvollmacht der Kirche, Leipzig, 2003.

Räisänen, Heikki: Neutestamentliche Theologie? Eine religionswissenschaftliche Alternative, Stuttgart 2000.

Scheliha, Arnulf von: Dogmatik, ‚Ihre Zeit in Gedanken gefaßt‘? Die dogmatische Aufgabe zwischen historischer Kritik und christologischer Gegenwartsdeutung, in: Hermann Deuser/Dietrich Korsch (Hg.), Systematische Theologie heute. Zur Selbstverständigung einer Disziplin, Gütersloh 2004, 60–84.

Sparn, Walter: Art. Schriftprinzip, in: LThK 9 (2000), 266–268.

Wright, Nicholas T., Rechtfertigung. Gottes Plan und die Sicht des Paulus, Münster 2015 (StOeFr 63).

____________________

1Dunn, New Testament Theology, 1; Merk, Biblische Theologie, 1.

2In Kp. 1 verweisen die einfachen Zahlen in Klammern auf die Seitenzahlen in den Gesamtdarstellungen zur Theologie des Neuen Testaments, die unten 38 f. aufgelistet sind.

3Z. B. Ian Howard Marshall, New Testament Theology. Many Witnesses, One Gospel, Downers Grove 2004; Frank J. Matera, New Testament Theology. Exploring Diversity and Unity, Louisville 2007; Thomas R. Schreiner, New Testament Theology. Magnifying God in Christ, Grand Rapids 2008.

4Klumbies, Herkunft und Hoffnung, 142–155.

5Wright, Rechtfertigung, 181.

6Die Aufstellung ist chronologisch nach dem Erscheinungsjahr der ersten Auflage geordnet. Die weiteren Angaben nennen die im vorliegenden Werk benutzte und zitierte Ausgabe.

2Antikes Judentum

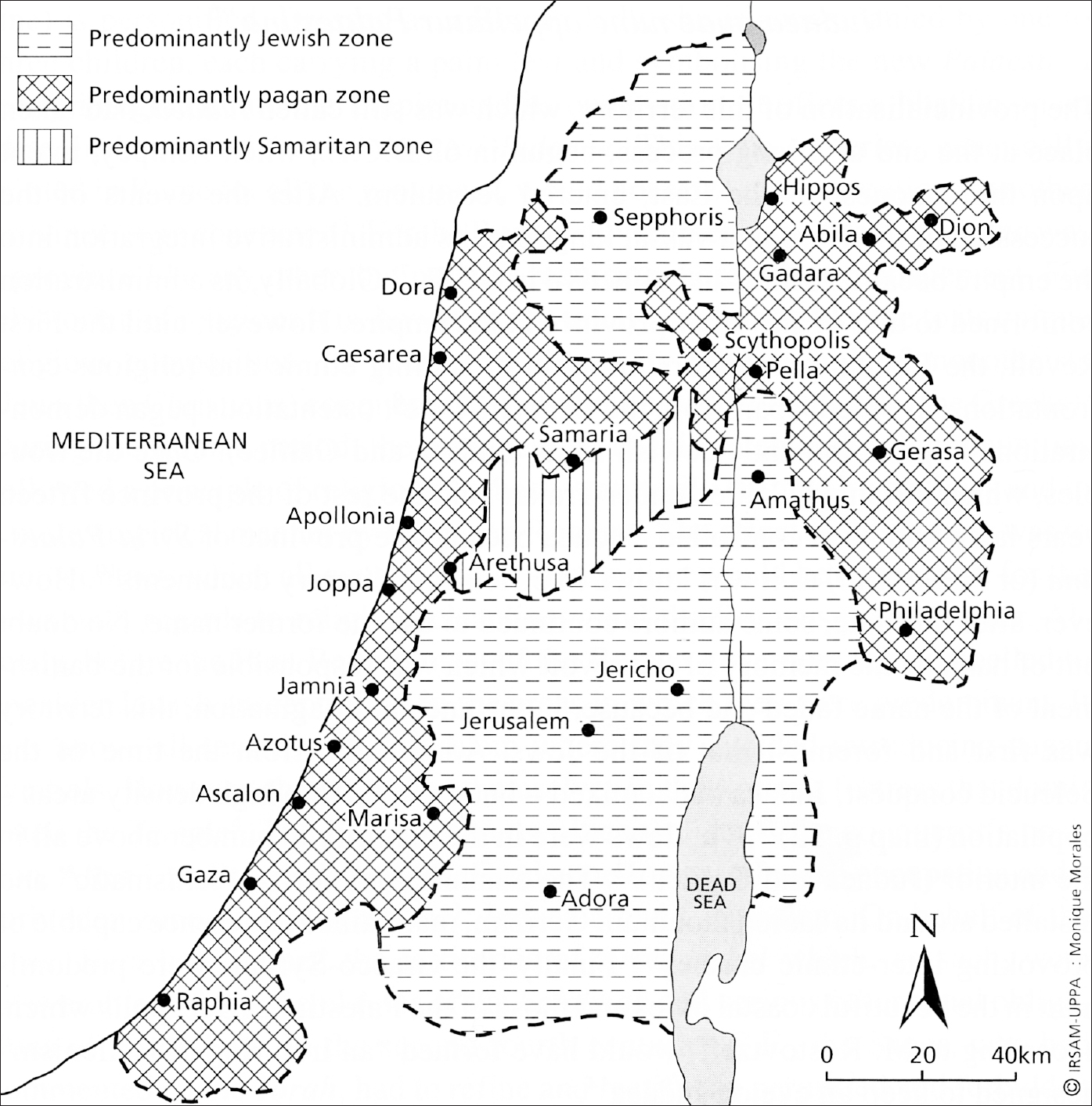

Abb. 2: Die religiöse Topographie Palästinas um 66 v. Chr.

2.1Einführung

Die oben abgebildete Karte stellt für die Zeit vor dem ersten jüdischrömischen Krieg 66–70 v. Chr. den geographischen Raum dar, auf den sich die Evangelienüberlieferung und große Teile der Apostelgeschichte beziehen. Sie unterteilt nach dem Kriterium der ethnischreligiösen Zugehörigkeit der Bevölkerungsmehrheit in jüdische, pagane und samaritanische Siedlungsgebiete. Die als überwiegend jüdisches Siedlungsgebiet bezeichneten Regionen umfassen Galiläa, westlich vom See Genezareth mit der Metropole Sepphoris, und Judäa mit Teilen Transjordaniens, also den Jordangraben und das östliche und westliche Bergland mit Jerusalem als Zentrum. Die Karte macht deutlich, dass im Gebiet, das auch die jüdischen Autoren Flavius Josephus (ca. 37–100 n. Chr.) und Philo von Alexandrien (ca. 15 v. Chr.– 40 n. Chr.) Palästina (gr. Palaistine; Παλαιστίνη) nennen, neben der jüdischen Bevölkerung auch eine teilweise hellenisierte nichtjüdische Bevölkerung anzutreffen war, die insbesondere im Küstenstreifen zum Mittelmeer mit dem Sitz des römischen Präfekten in Caesarea und im Gebiet der zehn Städte (Dekapolis) mit Skythopolis und Gerasa südlich und südöstlich des Sees Genezareth lebte. Diese pagane Bevölkerung war in sich recht heterogen, teilte aber die kulturellen und religiösen Ansichten der hellenistisch-römischen Welt, d. h. stand einem religiösen und kulturellen Synkretismus weitgehend aufgeschlossen gegenüber. Zudem lag zwischen den jüdischen Siedlungsgebieten Galiläa und Judäa das Gebiet der Samaritaner. Dabei handelt es sich um eine bis in die Gegenwart existierende religiös-ethnische Gruppierung, die sich zwar auf die fünf Bücher Mose, den Pentateuch, beruft, sich aber etwa im 2. Jh. v. Chr. von dem nach Jerusalem orientierten Judentum abgespalten hat und den Berg Garizim als wichtigsten heiligen Ort betrachtet.

Das Leben in Palästina dieser Zeit eröffnete demnach zahlreiche Erfahrungen mit anderen Kulturen, Religionen und Sprachen. Der Umgang mit diesen Erfahrungen reichte von Prozessen der Integration bis zu bewusster Abgrenzung. Alle Bevölkerungsgruppen setzten sich mit den Folgen dieser religiös-ethnischen Vielfalt auseinander und entwickelten Verhaltensweisen für kulturellen Austausch, Handel, Feiertagspraxis, Nahrungstabus, Wissenstransfer, exogame Ehen und religiös-ethnische Konversionen. Die Juden, die außerhalb Palästinas lebten, das Diasporajudentum, führten diese Auseinandersetzungen mit der Vielfalt der Denk- und Lebensweisen in ihrer Umwelt besonders intensiv, da sie sich einer nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft gegenüber sahen und somit beständig anderen kulturellen und religiösen Prägungen begegneten.

Die Religion des Judentums fungierte als Orientierungssystem der jüdischen Bevölkerung in Judäa und Galiläa, aber auch in der Diaspora. Sie bewertete oder interpretierte historische Ereignisse als Erfüllung des Willens Gottes oder als Folge menschlicher Sünde, als toragemäß oder torawidrig und damit auch als ethisch gut oder verwerflich. Das antike Judentum war aber durch Vielfalt, Diversität und Kontroversen geprägt. Selbst in Grundfragen wie jenen nach dem Tempel, der Tora, der Ethik und der Schriftauslegung war der Konsens der Mehrheit immer auch durch abweichende Meinungen von Sondergruppen herausgefordert. Die normative Sichtweise der sprachmächtigen Eliten (z. B. Priester und Schriftgelehrte) unterschied sich nicht selten von der sozialen Praxis der Mehrheit einfacher Menschen. Für eine Theologie des Neuen Testaments ist es demnach von besonderer Bedeutung, diese Vielfalt zu berücksichtigen und ein einseitiges Bild des antiken Judentums zu vermeiden.

Dabei ist auch zu beachten, dass über Jahrhunderte christliche Theologen das Bild vom Judentum bestimmten und jüdischen Selbstdarstellungen kein Gewicht beimaßen. Gerade die Darstellungen des antiken Judentums in den Theologien des Neuen Testaments haben eine breite Wirkung auf die Wahrnehmung des Judentums entfaltet. Aus der Perspektive christlicher Theologie erschien das Judentum positiv als Vorbereitung des Evangeliums (lat. praeparatio evangelii) und negativ als eine defizitäre Entität, die in sich einen inneren Widerspruch, ein Problem, eine dramatische Spannung trug, die nach einer Lösung drängte, die dann durch Jesus gebracht worden sei. Das Judentum wurde überwiegend in dieser Ambivalenz zwischen positiver Vorbereitung oder Wurzel des Christentums einerseits und problembeladener oder defizitärer Ursache der Hervorbringung des Christentums andererseits behandelt. Dieses auf Basis der neutestamentlichen Texte konstruierte Bild des antiken Judentums bestimmt teilweise bis heute die Wahrnehmung des Judentums und ist immer wieder kritisch zu reflektieren.

Die geschilderte Ambivalenz wurde durch die neutestamentliche Wissenschaft zudem als historische Tatsache und nicht als theologisches Urteil dargestellt und bot sich dadurch geradezu für antijüdische und auch antisemitische Inanspruchnahmen außerhalb der Theologie an. Der moderne Antisemitismus zeichnet sich durch eine hohe Adaptionsfähigkeit und Flexibilität in der Konstruktion judenfeindlicher Anschauungen, Vorurteile und Stereotype aus.1 Er integrierte von Anfang an christlich geprägte antijüdische Sichtweisen in seine Polemik. Neben dieser Rezeptionsgeschichte von Judentumsbildern der christlichen Theologie ist auch zu berücksichtigen, dass historische Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums von Kontroversen um normative Sichtweisen des gegenwärtigen Judentums und des Staates Israel beeinflusst sind. Aussagen zur Bedeutung des Landes Israel oder des Tempelareals in Jerusalem sind oftmals durch heutige Konflikte zwischen der dort lebenden jüdischen, muslimischen und christlichen Bevölkerung beeinflusst.

Die in den neutestamentlichen Texten berichteten Geschehnisse, wie etwa das Wirken Jesu von Nazareth in Galiläa und Judäa oder die Missionstätigkeit des Paulus im östlichen Mittelmeerraum, ereignen sich in einem Handlungsraum, der durch die sozialen, religiösen und politischen Vorstellungen des antiken Judentums in hellenistisch-römischer Zeit bestimmt ist.

2.2Bezeichnung

Der Begriff „antikes Judentum“ bezeichnet die ethnisch-religiöse Gemeinschaft der Juden in hellenistisch-römischer Zeit, d. h. von den Eroberungen Alexanders des Großen, der im Jahr 332 v. Chr. Jerusalem erreichte, bis zur islamischen Expansion, in deren Zuge Jerusalem im Jahr 637 n. Chr. dauerhaft in sarazenisch-islamische Herrschaft gelangte. Als alternative Epochenbezeichnung wird auch vom „Judentum des Zweiten Tempels“ gesprochen. Damit wird die Zeit zwischen 539 v. Chr. und 70 n. Chr. bezeichnet. Im Jahr 539 v. Chr. übernahm der Perserkönig Kyros im Zweistromland die Macht. Er erlaubte den nach Babylonien deportierten Israeliten/Judäern die Rückkehr nach Jerusalem und ermöglichte ihnen den Bau des „zweiten“ Tempels, des Tempels von Esra und Nehemia. Die wechselvolle Geschichte des zweiten Tempels endet im Jahr 70 n. Chr. In diesem Jahr wurde dieser Tempel im Verlauf von militärischen Auseinandersetzungen zwischen den römischen Truppen unter Titus und den in sich zerstrittenen judäischen Verteidigern zerstört. An diese Epoche schließt sich dann die Zeit des rabbinischen Judentums an. Die Rabbinen repräsentieren eine Form des Judentums, die nach dem Wegfall des Tempels die Diskurse um die religiös-ethnische Verfassung, die Tora bzw. das Gesetz, in das Zentrum des jüdischen Selbstverständnisses rückte.2

Die quellensprachliche Bezeichnung gr. Ioudaios (Ἰουδαῖος) für „Jude“ hat eine starke ethnisch-geographische Komponente und bezeichnet Personen, die sich nach Herkunft, Lebensweise, Kult, Rechts- und Gemeinschaftsvorstellungen auf die Bevölkerung der Landschaft Judäa zurückführen.3 Aus diesem Grund wird für eine deutsche Übersetzung alternativ zu Jude/Jüdin, eine Bezeichnung, die die religiöse Komponente und damit die selbstgewählte Lebensweise hervorhebt, auch von Judäer/Judäerin gesprochen. Der letztgenannte Begriff will verdeutlichen, dass die Juden als Judäer unter ethnischen und politischen Gesichtspunkten ein Volk sind wie Ägypter, Griechen und Römer, während die Bezeichnung „Jude“ die Zugehörigkeit zu einer religiösen Gemeinschaft hervorhebt und damit die Vorstellung von einer selbstgewählten Lebensweise in den Mittelpunkt stellt.

In der Forschung ist die Frage umstritten, inwiefern und ab wann mit „Jude“ eine selbstgewählte Lebensweise bezeichnet wird. Cohen sieht ein solches Auseinandertreten der ethnischen und der religiösen Komponenten in Folge der Makkabäeraufstände nach 167 v. Chr.4 Ab diesem Zeitpunkt ist man nicht mehr einfach nur Jude aufgrund seiner ethnischen Zugehörigkeit, sondern aufgrund der Wahl einer Lebensweise, die sich am religiös-ethnischen Gesetz, das auch als väterliche Überlieferungen (gr. patrioi nomoi; πατρίοι νόμοι) bezeichnet wird, orientiert. Mit diesem Zurücktreten der ethnischen Komponente setzt zudem eine Diversifizierung des Judentums ein. In dieser Zeit kommt der Begriff Ioudaismos auf (gr. Ἰουδαϊσμός). Im zweiten Makkabäerbuch wird von der Selbstbehauptung einer später dominanten Gruppe von Judäern, den Makkabäern, berichtet, die mit Ioudaismos das selbst gewählte aktive Eintreten für die Anliegen des Judentums bis hin zum Aufstand oder zum Martyrium bezeichneten:

2Makk 2,21: (Bericht über …) die Erscheinungen, die vom Himmel her zugunsten derjenigen geschahen, die tapfer und ehrbar für das Anliegen des Judentums (Ioudaismos) eintraten, damit sie, obwohl sie nur wenige waren, in die Lage versetzt würden, das ganze Land zur Beute zu machen und die Menge der Barbaren (Nichtjuden) zu verfolgen.

2Makk 8,1: Judas aber, der auch Makkabäer (hieß), und diejenigen, die mit ihm verborgen in die Dörfer eingedrungen waren, riefen ihre Verwandten und, nachdem sie diejenigen, die auf das Anliegen des Judentums (Ioudaismos) bedacht waren, hinzugenommen hatten, brachten bis zu 6000 (Männer) zusammen.

2Makk 14,37 f.: Razis aber, einer der Jerusalemer Ältesten […] auch „Vater der Juden“ genannt, wurde bei Nikanor (ein Vertrauter des seleukidischen und damit nichtjüdischen Königs Antiochos IV.) angezeigt, denn er war in den vorherigen Zeiten der Verfolgung wegen des Anliegens des Judentums (Ioudaismos) vor Gericht gezogen worden, und hatte Leib und Seele für das Anliegen des Judentums (Ioudaismos) mit voller Entschiedenheit eingesetzt.

Ioudaismos, hier mit „Anliegen des Judentums“ übersetzt, bezeichnet das bewusste und aktive Eintreten für ein bestimmtes Verständnis von Judentum, das sich von den Lebensweisen, die sich an der hellenistischen Weltkultur orientieren, abgrenzt. In Auseinandersetzung mit Kultur, Recht und Religion des Hellenismus und vor allem mit einem hellenisierenden Judentum betont der Ioudaismos die Ausdrucksformen des Judentums, die die unverwechselbaren Besonderheiten hervorheben und die als Festhalten an den väterlichen Überlieferungen, der Tora, verstanden werden.5 Das sind vornehmlich Beschneidung, Sabbatgebot, Speisegesetze, Ehegesetze und Monolatrie.

Diese bewusste Form der aktiven Lebensgestaltung des Judentums als Ioudaismos in Abgrenzung von anderen Lebensformen erwähnt auch Paulus, um seine Lebensführung vor seiner Berufung zum Apostel der (nichtjüdischen) Völker zu beschreiben:

Gal 1,13 f.: Ihr habt von meiner Lebensführung einst gemäß des Anliegens des Judentums (Ioudaismos) gehört, wie ich im Übermaß die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu vernichten suchte, (14) und (wie ich) in der Wahrnehmung dieses Anliegens des Judentums (Ioudaismos) viele Altersgenossen in meiner Generation übertraf – ich war in hervorragender Weise ein Eiferer für die väterlichen Überlieferungen.

Es bilden sich somit etwa ab dem 2. Jh. v. Chr. innerhalb des antiken Judentums verschiedene Praktiken, dem jüdischen Gesetz zu folgen, aus. Damit ist die Entstehung von Gruppierungen wie den Pharisäern, Sadduzäern oder Essenern verbunden, die sich durch je eigene Interpretationen und Handhabungen des jüdischen Gesetzes voneinander unterscheiden, sich aber zugleich als Teil des Judentums verstehen. Der Jerusalemer Tempel bleibt bis zu seiner Zerstörung ein wichtiges, vergleichsweise niederschwelliges Bindeglied für diese verschiedenen Gruppierungen. Unter diesen gibt es allerdings auch einige, die sich vom Jerusalemer Tempelkult abwenden, wie etwa die Samaritaner und die „Gemeinschaft“ (hebr. yahad; יחד), die für die Gruppe der gemeinschaftsbezogenen Qumrantexte verantwortlich ist.6

Das Wort Ioudaios wird in der Antike von Nichtjuden als Fremdbezeichnung mit Betonung der ethnischen Zugehörigkeit zum jüdischen Volk verwendet. Als Selbstbezeichnung der Juden dient es vor allem zur Unterscheidung von anderen Völkern, wobei sowohl die religiöse wie die ethnische Komponente im Blick sind. Diese Funktionen erfüllt auch der Begriff „Hebräer“ (gr. Hebraios; Ἑβραῖος). Als Selbstbezeichnung eigener Art mit einer starken religiösen Komponente wird auch der Begriff „Israel“ verwendet. Mit „Israel“ bezeichnet das antike Judentum sich selbst als die unverwechselbare besondere Gemeinschaft im Gegenüber zu dem einen Gott, der als Namen das Tetragramm, JHWH, trägt. Diese Selbstbezeichnung spiegelt eher eine Binnenperspektive wider und enthält neben der religiösen auch eine normative Komponente.

Das Judentum der Antike reflektiert sich selbst als eine religiös-ethnische Gruppierung, die immer wieder zur Selbstbehauptung gegenüber ihrer Umwelt herausgefordert ist. Diese Situation bringt auch innere Konkurrenzen, um die Frage hervor, wie sich das Judentum selbst versteht und in welchen Praktiken und Überzeugungen es am besten repräsentiert ist. Die variierenden und schillernden Selbst- und Fremdbezeichnungen wie Jude, Hebräer und Israelit spiegeln diese Situation ebenso wider, wie der Begriff Ioudaismos, der das aktive Eintreten für die Anliegen des Judentums bezeichnet.

2.3Gott

In der Antike ist die Vorstellung, dass Götter existieren und das Geschick der Menschen beeinflussen können, weit verbreitet. In Homers Ilias, dem eminenten Grundtext antiker Bildung, greifen die Götter unmittelbar in das weltliche Geschehen ein und beteiligen sich auf beiden Seiten an den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Trojanern und Griechen. Atheismus im Sinne der kognitiven Überzeugung, dass keine Götter existierten, ist außerordentlich selten und setzt im Grunde die spezifischen Bedingungen der europäischen Geistesentwicklung ab dem 16. Jh. voraus. Unter gr. a-theos (ἄθεος), „gottlos“, oder a-sebes (ἀσεβής), „unfromm“, versteht man in der Antike vielmehr jemanden, der sich der öffentlichen und gemeinschaftlichen kultischen Religionsausübung verweigert und deswegen als religiöser Frevler und zugleich als moralisch Asozialer gilt. Philo von Alexandrien erläutert das Wort atheos aus jüdischer Perspektive mit einem polemischen Akzent, indem er festhält, dass derjenige, der keine Götter verehrt, und derjenige, der viele Götter verehrt, in gleicher Weise in die Irre gehen (migr. Abr. 69). In den Psalmen ist der „Gottlose“ oder „Frevler“ ein Mensch, der die göttlichen Gebote missachtet und damit zum Ausdruck bringt, dass er keine Strafe durch Gott fürchtet. Ein solcher Mensch ist verloren, vergänglich, „wie Spreu, die der Wind verweht“ (Ps 1,4). Ihm gegenüber steht der „Fromme“ (gr. hosios; ὅσιος, z. B. Ps 4,4), der in seiner Verehrung Gottes auch die Befolgung des göttlichen Gesetzes miteinbezieht und somit auch ein „Gerechter“ (gr. dikaios; δίκαιος, z. B. Ps 1,6) ist. Diese Verschränkung des Gerechten mit dem Frommen, die die griechische Übersetzung der Bibel, die Septuaginta (lat. für siebzig), vertritt, entspricht dem griechisch-hellenistischen Tugendideal, nach dem der Mensch „fromm“ gegenüber Gott und den Göttern sein soll und zugleich „gerecht“ gegenüber seinen Mitmenschen. Bereits Platon (428–348 v. Chr.) spricht vom Ideal einer „frommen und gerechten“ Lebensführung.7

Das antike Judentum folgt diesen allgemeinen religiösen und moralischen Überzeugungen, zeichnet sich nun aber dadurch aus, dass es explizit monolatrisch und monotheistisch ausgerichtet ist. Seit der Zeit des Exils hat sich der Gedanke durchgesetzt, dass der Gott Israels nicht einer von vielen, sondern der eine und einzige Schöpfer und damit der eine und der einzige wahrhaft existierende Gott ist. Die Ablehnung der Verehrung anderer Götter verschärft sich zu einer grundsätzlichen Kritik dieser Götter als Götzen. Sie gelten als nichtig und die Nähe zu ihnen als Bruch des Gesetzes der Juden, d. h. ihrer väterlichen Überlieferungen. Die Schärfe, mit der andere Götter abgelehnt werden, ist innerhalb des Judentums unterschiedlich ausgeprägt.

Flavius Josephus etwa legt den Dekalog für seine am Judentum interessierten griechischen Leser (Ant. 1,5) so aus, dass den Juden die Verehrung anderer Götter und die Verehrung von Bildnissen zwar untersagt sei, die Kulte anderer Völker aber nicht per se abzulehnen seien (Ant. 3,91). Auch Philo folgt dieser Linie, die dem nichtjüdischen Verständnis der Götter entgegenkommt, indem er bestimmte Ansichten positiv würdigt. Er unterscheidet zwischen den Nichtjuden, die einen Gott als den höchsten anerkennen, und solchen, die entweder viele Götter verehren oder gar Götterbildnisse tatsächlich für Götter halten. Schließlich nennt er als unterste und besonders verachtenswerte Stufe diejenigen, die Lebewesen, d. h. Tiere, als Götter verehren. Er öffnet sich zudem der hellenistischen Weltsicht dadurch, dass er die Verehrung eines einzigen Gottes als des höchsten und die Ablehnung der Vielgötterei als Folge vernünftiger Einsicht versteht, die auch Nichtjuden zugänglich sei (Philo Decal. 65).

Neben diesen eher versöhnlich-apologetischen Aussagen, die auf eine allzu scharfe Kritik nichtjüdischer Kulte verzichten und sich der Argumente antiker Religionsphilosophie bedienen, gibt es auch eine Traditionslinie im Judentum, die eine deutlich aggressivere Position vertritt. Von Deuterojesaja über die Weisheit Salomos bis zur Apokalypse Abrahams und zu Paulus wird das Bekenntnis zum Monotheismus mit der Abwertung der anderen Götter als Götzen und sogar mit der Strafforderung gegen Nichtjuden verbunden. In Jes 44, dem Grundlagentext für den Spott über heidnische Religionspraktiken, wird der Irrsinn derjenigen, die sich aus Holz Götter machen, dargestellt. Die Weisheit Salomos, die mit einiger Wahrscheinlichkeit in das 1. Jh. v. Chr. zu datieren ist, steigert diesen Spott noch durch feinsinnige Ergänzungen, etwa indem das Holz, aus dem die Götter gefertigt werden, nun als Abfallholz bezeichnet wird. Die im 1. Jh. n. Chr. entstandene Apokalypse Abrahams greift das Motiv der Abwendung Abrahams von seinem heidnischen Vater auf, der noch dazu als Götzenbildner dargestellt wird. Abraham verlässt das Vaterhaus, das in diesem Moment vor seinen Augen von Gott vernichtet wird (ApcAbr 8,5).

Jes 44,14 f.17 (Übers. Westermann): Er geht hinaus, sich Zedern zu fällen, nimmt eine Steineiche oder eine Eiche, er wählt sich unter den Bäumen des Waldes. Er pflanzt eine Fichte, der Regen lässt sie wachsen, (15) dass sie den Leuten zum Feuer diene, und er nimmt davon und wärmt sich. Teils zündet er’s an und backt Brot, teils macht er einen Gott und fällt nieder und bückt sich davor. […] (17) Und den Rest davon macht er zum Gott, zu seinen Götzen und kniet davor, wirft sich nieder und betet zu ihm, sagt: Rette mich, denn du bist mein Gott!

Weish 13,13 f.18 (Übers. Georgi): Ein Stück Abfall, das dann zu gar nichts mehr nütze ist, ein knorriges Holz mit Astlöchern durchsetzt, das nimmt er und schnitzt es in der Muße seiner Freizeit, formt daran während des Feierabends und gleicht es dem menschlichen Bilde an (14) oder er macht es einem armseligen Tier ähnlich […] (18) Um Leben bittet er das tote Ding.

Auch der Apostel Paulus steht in dieser Tradition der scharfen Kritik an der heidnischen Götterverehrung. Diejenigen, die statt Gott selbstgemachte Götzen verehren, sind ihmzufolge zum Tode verurteilt:

Röm 1,20.22 f.32: Das unsichtbare Wesen (Gottes) […] ist ja seit der Erschaffung der Welt, wenn man es in seinen Werken betrachtet, deutlich zu ersehen, damit sie (die Menschen) keine Entschuldigung haben. […] (22) Während sie vorgaben, weise zu sein, wurden sie zu Toren (23) und vertauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit der Gestalt des Abbildes von vergänglichen Menschen und Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren. (24) Darum hat Gott sie dahingegeben. […]. (32) Sie kennen den Richtspruch Gottes, dass nämlich diejenigen, die derartiges tun, des Todes würdig sind.

Der Gott Israels ist demnach mit exkludierenden Eigenschaften ausgestattet, die als „Eifer“ (gr. zelos; ζῆλος; hebr. qinah; קנאה) dieses Gottes und als Eifer der Seinen für diesen Gott und sein Gesetz bezeichnet werden. Die jeweiligen Ausprägungen des „Eifers“ können sehr unterschiedliche Formen annehmen. Zunächst richtet sich der Eifer nach innen gegen Juden, denen der Abfall von den väterlichen Gesetzen vorgeworfen wird, dann gegen Nichtjuden, die Juden zum Abfall verleiten oder die im Land Israel Götzendienst betreiben, und schließlich gegen alle nichtjüdischen Symbole wie z. B. Legionszeichen der Römer, wenn sie in die heilige Stadt Jerusalem, womöglich gar während eines Festtages, gebracht werden sollen.8

Die Exklusivität der Beziehung zwischen Israel und seinem Gott gilt als Gabe und Verpflichtung, als Bund (gr. diatheke; διαθήκη). Der Bund beruht auf der Entscheidung Gottes, Israel als sein Volk zu erwählen. Bund und Erwählung bilden die Klammer, aus der die Verpflichtung zur Einhaltung des Gesetzes Gottes erwächst. Sie gelten als Gabe eines Gottes, der seinem Volk Israel gegenüber gerecht und barmherzig ist. Die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk vollzieht sich in dieser Spannung: Der gerechte Gott, der durch sein Schöpferhandeln und durch die Erwählung dieses Volkes einen berechtigten Anspruch auf Gehorsam hat, verfolgt die Verfehlungen gegen seinen Rechtsanspruch mit als gerecht angesehener Strafe. Wenn die Verfehlungen allerdings ein solches Ausmaß annehmen, dass die Vernichtung seines Volkes die gerechte Folge wäre, tritt die Barmherzigkeit im Sinne der Strafverschonung an die Stelle der Gerechtigkeit. Israel bekennt sich daher zu seinem Gott und zu dessen Willen zur Strafverschonung, indem es in Ex 34,6; Ps 145,8 u. ö. auf seine herausragenden Eigenschaften verweist.9 Die sogenannte „Gnadenformel“ fasst diese Eigenschaften Gottes im Sinne einer „Wesensdefinition“ zusammen10: Gott ist barmherzig (hebr. rachum; רחום – gr. oiktirmon; οἰκτίρμων), liebevoll (hebr. chanun; חנון – gr. eleemon; ἐλεήμων), langsam im Zorn (hebr. äräch aphim; ארך אפים, – gr. makrothymos; μακρόθυμος), voll Gnade (hebr. rav chäsäd; רב-חסד – gr. polyeleos; πολυέλεος) und treu bzw. wahrhaftig (hebr. ämät; אמת – gr. alethinos; ἀληθινός).11 Dieser barmherzige Gott wird sein Volk um seiner Zusagen willen verschonen, vor seinen Feinden retten, aus Unheil und Unglück erlösen und von Fremdherrschaft befreien.