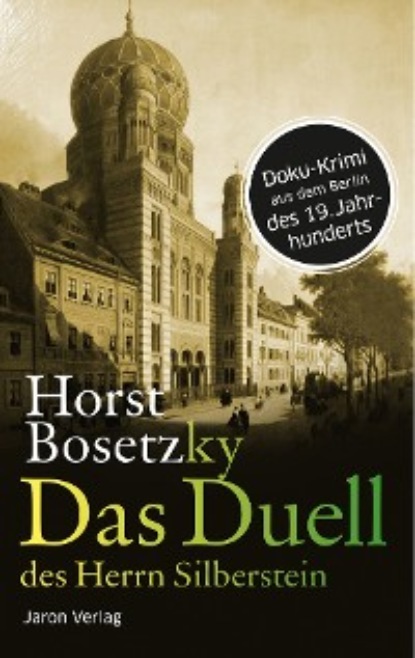

Das Duell des Herrn Silberstein

- -

- 100%

- +

Nur ein Wunder konnte ihn noch retten. In der Hoffnung darauf ging er in die alte Post, wo die Siechen-Brauerei ein Lokal eröffnet hatte. Kaum war er eingetreten, lobte er seinen untrüglichen Instinkt, denn wer dort in der Ecke saß und sich an seinem Seidel festhielt, war kein Geringerer als der Architekt Eduard Knoblauch. Man kannte sich gut. Knoblauch war Mitte der fünfzig. Begonnen hatte er als Feldmesser, war dann Baumeister geworden und durch zahlreiche Wohnhäuser und Villen am Thiergarten und in der Friedrichstadt hervorgetreten. Bis in den Vorstand des Architekturvereins und in die Akademie der Künste hatte er es inzwischen gebracht, und in den Salons munkelte man, der Bau des Jüdischen Krankenhauses würde ihm übertragen werden. »Die denken, bei dem Namen muss er Jude sein – ist er aber nicht.«

Krimnitz begrüßte ihn ebenso freudig wie mit der gebührenden Hochachtung und fragte, ob er wohl an seiner Seite Platz nehmen dürfe.

»Warum nicht …«

Krimnitz dankte und setzte sich. Er fand, dass Knoblauch schlecht aussah. Er schien an einer verdeckten Krankheit zu leiden. »Es geht Ihnen doch gut …«

Knoblauch seufzte. »Die Planungen für das neue Krankenhaus nehmen mich stark in Anspruch.«

»Wenn Sie Hilfe brauchen …« Es war mehr ein eigener Hilferuf als ein Angebot.

Knoblauch wich ihm aus. »Ich muss erst einmal Silberstein und Rana ausstechen.«

Krimnitz lachte. »Stechen ist ein treffendes Wort. Die beiden scheinen doch immer nahe daran, aufeinander einzustechen, sobald sie sich begegnen.«

»Vielleicht bin ich deswegen der lachende Dritte«, sagte Eduard Knoblauch.

»Und wenn, dann …« Krimnitz blieb nun nichts übrig, als den direkten Weg zu gehen. »… dann wäre ich Ihnen von Herzen verbunden, wenn Sie sich dabei meines bewährten Bauhofes bedienen würden. Wir setzen alles so um, wie Sie es entworfen haben.«

Knoblauch leerte seinen Seidel. »Verbindlichsten Dank. Wenn der Fall wirklich eintreten sollte, werde ich mich gern an Ihr Angebot erinnern.«

Krimnitz spürte genau, dass es für ihn bei Eduard Knoblauch nichts zu gewinnen gab. Schnell stand er auf und verließ mit einem unfreundlich gemurmelten Abschiedsgruß die Stätte seiner Niederlage. Am besten, er machte sich auf den Heimweg und betrank sich zu Hause.

Als er die Inselbrücke überquerte und vor sich die tiefen und strömenden Wasser der Spree erblickte, kam ihm der Gedanke, sich selbst zu töten. Ein paar Sekunden Todeskampf, dann wäre er von allem Elend erlöst. Aber wahrscheinlich war er ein zu guter Schwimmer, um unterzugehen, trotz seiner schweren Kleidung. Was gab es noch für Möglichkeiten? Den Strick. Die Balken in seinem Dachstuhl trugen ihn alle Mal. Nein, er war schließlich kein Verbrecher, und er wollte nicht wie am Galgen enden. Die ehrenhafteste Methode war immer noch die, sich eine Kugel in den Kopf zu jagen. Schnell und schmerzlos war man im Jenseits. Aber er hatte keine Pistole. Dann beschaff dir eine! Dazu reichte sein Geld noch alle Mal. In einer ganz bestimmten Conditorei in der Kommandantenstraße bekam er sicher eine.

Und so war es dann auch. Nachdem er ein Glas Champagner getrunken hatte – nobel ging die Welt zugrunde –, ließ er sich eine Droschke kommen und an den Rand des Thiergartens fahren. Am Kemperplatz stieg er aus und wandte sich zur Luiseninsel. Entseelt auf den Gedenkstein der Königin niederzusinken, das hatte etwas, zumal wenn man Louis hieß.

Alles schien ihm reizvolles Spiel zu sein, bis er dann am Ziel angekommen war und die Waffe unter dem Mantel hervorzog, um sie zu entsichern. War es wirklich das bessere Los, seinem Leben ein Ende zu setzen? Gab es einen Gott, dann hatte er schlechte Karten – gab es keinen, dann … Der Gedanke an das absolute Nichts, an ein Verlöschen für immer und ewig ließ ihn erzittern. Und für jeden Aufschub dankbar, wandte er sich um, weil er hinter sich Schritte zu hören glaubte. Richtig, da kamen zwei Damen den Weg entlang. Beide teuer gekleidet, die eine aber offenbar die Herrin. Gott, die kannte er! Das war Marie Therese aus Zeitz, die heimliche Geliebte eines der vielen Fürsten aus Thüringen und Sachsen. Er kannte sie, weil er für ihren Besitzer ein Jagdschloss gebaut hatte. Der war nun vor Kurzem verstorben und hatte ihr wahrscheinlich nicht wenig hinterlassen.

Ohne sich weiter zu besinnen, eilte er der Schönen hinterher.

DIE EINWOHNERZAHL Berlins näherte sich immer mehr der magischen Grenze von 500 000 Seelen, das Militär mit seinen Angehörigen eingerechnet, und um die halbe Million möglichst schnell zu erreichen, verleibte sich die Stadt fortwährend ein, was an ihrem Rande gedieh, und dachte dabei zur Zeit namentlich an die Kämmerei-Ortschaften Wedding und Neu-Moabit, aber auch an Deutsch-Rixdorf.

Als Louis Krimnitz davon in der Zeitung las, fragte er sich unwillkürlich sogleich nach den Chancen, die sich ihm dadurch bieten könnten. Man würde, wenn alles wuchs, größere Rathäuser brauchen, neue Schulen, Wasserwerke und dergleichen. Und wenn er sich ranhielt, würde auch er ein paar Stücke vom großen Kuchen abbekommen. Die Redakteure gaben ihrer Hoffnung Ausdruck, dass die allgemeine Flaute bald vorüber sein und in den Sechzigerjahren ganz sicher der Aufbruch zu neuen Ufern erfolgen würde. Bis dahin galt es durchzuhalten. Wie aber? Krimnitz ging in sein Bureau hinüber, um die wichtigsten Bücher aus den Schubladen zu nehmen und noch einmal durchzusehen. Aber nicht hier unten, wo es kalt und ungemütlich war, sondern oben in der Küche, wo es dank Linas Kochmaschine auch jetzt noch mollig warm war. Außerdem gab es dort etwas zu essen und zu trinken.

Einsam war es am frühen Abend im großen Haus in der Cöpenicker Straße. Seine Schreiber und Buchhalter hatten Feierabend gemacht, und seine Zugehfrau war bei ihrer Mutter in Treptow. Mit der Petroleumlampe in der Hand stieg er die Treppe zum ersten Stockwerk hinauf. Als er den langen Flur entlangging, kam er am Bild seiner Frau vorbei. Ein begnadeter Künstler hatte es gemalt, und es war so lebensecht geraten, dass Krimnitz immer zusammenzuckte, wenn Elisabeths Blick ihn traf: »Warst du also wieder bei einem Flittchen?!« Nur um dich zu vergessen! Seit anderthalb Jahren war sie nun tot, im Wochenbett gestorben, das Kind mit ihr. Wie jeden Tag murmelte Krimnitz auch heute: »Ach, Elisabeth, mit dir hat mich das Glück verlassen.«

Aber noch war ja nicht aller Tage Abend. Mit seinen 33 Jahren war er ein Mann im besten Alter, und kam er erst wieder zu Geld, so kam er auch zu einer respektablen Frau. Marie Therese wäre eine gewesen, und ihr Vorleben störte ihn wenig, ganz im Gegenteil, doch als er sie im Thiergarten angesprochen hatte, war er auf die nächste Woche vertröstet worden. Dabei flüsterte sie ihm etwas ins Ohr, das sogar ihn noch erröten ließ.

Er entkorkte eine Flasche französischen Rotwein, füllte sein Glas bis zum Rand, nahm einen Schluck und setzte sich an den Küchentisch, um als Erstes die Schuldscheine durchzusehen und nach ihrer Fälligkeit zu ordnen. Die achthundert Thaler, die er Meir Rosentreter zurückzuzahlen hatte, wären schon gestern fällig gewesen, doch er hatte keine Möglichkeit gefunden, so viel Geld aufzutreiben. Nicht zuletzt aus diesem Grund hatte er daran gedacht, sich eine Kugel in den Kopf zu jagen. Und wäre Marie Therese nicht zufällig des Weges gekommen, läge er in diesem Moment schon in der Leichenhalle.

Er schrak zusammen. Unten hatte jemand am Klingelzug gerissen … Er brauchte gar nicht ans Fenster zu treten und nach unten zu schauen, er wusste auch so, wer da Einlass begehrte: Meir Rosentreter natürlich. So zu tun, als sei er nicht zu Hause, wäre vergeblich gewesen, dazu war der Schein seiner Lampe zu hell. Außerdem konnte er sich nur noch dadurch retten, dass er mit Rosentreter redete und ihn dazu brachte, ihm ein weiteres Moratorium zu gewähren. Machte er nicht auf, lief der Geldverleiher morgen früh zum Gericht, um ihn anzuzeigen. Also ging er nach unten, schloss auf und bat Rosentreter einzutreten, um mit ihm in Ruhe über alles zu reden. »Oben bei mir in der Küche, da liegen alle Bücher …«

»Wo auch immer«, sagte Rosentreter, als er unten ablegte. »Doss gelt fargnigt und pajnigt ale.«

»Wie?«

»Das Geld vergnügt und quält alle«, übersetzte Meir Rosentreter.

»Geld genug liegt oben bei mir im Geheimfach«, sagte Krimnitz. »Sie werden’s gleich sehen.«

»Das wäre meines Herzens Freude und Wonne«, erwiderte Rosentreter. Es war seine Lieblingswendung. Diesmal gebrauchte er sie in der Version der Luther-Bibel, denn christliche Freunde hatten ihm gesagt, dass der 6. Vers des 63. Psalm so besser klänge und zu verstehen sei als in der Fassung von Leopold Zunz, wo es ja hieß: »Wie von Fett und Mark ist gesättigt meine Seele, und mit Jubellippen lobsingt mein Mund.« Das mit den Jubellippen mochte noch angehen – aber Fett in der Seele? Krimnitz waren solche sophistischen Fragen egal, er nickte nur und ging voran. Er hatte das Gefühl, zum Richtplatz geführt zu werden. Der Henker war dicht hinter ihm. Wie herrlich wäre es gewesen, wenn ihn statt des kleinen Rosentreter eine Frau wie Marie Therese aufgesucht hätte oder wenn er den Banquier wegen der Anlage eines Vermögens empfangen würde und nicht wegen seiner Schulden.

Als ihm Meir Rosentreter dann gegenübersaß, fiel Krimnitz auf, wie ähnlich sie sich sahen. Beide hatten den gleichen kräftigen Körperbau, was bei einem Juden doch erstaunte, und Haare so schwarz, wie es sehr selten vorkam in Berlin. Bei Krimnitz mochte das daran liegen, dass sein Vater ja Franzose war. Als er daran dachte, fiel ihm sogleich eine Geschichte ein, mit der sich Rosentreter vielleicht erweichen ließe.

»Ich habe Nachricht aus Le Havre, dass mein leiblicher Vater endlich gefunden worden ist. Es soll ein gewisser Louis Virenque sein, zur Zeit Kapitän auf einem Handelsschiff, ein wohlhabender Mann. Ich habe ihm schon geschrieben. Wenn er erfährt, dass er einen Sohn hat, der unverschuldet in Not geraten ist, wird er mich sicher auslösen.«

Rosentreter strich sich über die Haare und lachte. »Eine schöne Geschichte, Herr Krimnitz, aber wie sagte mein Vater immer: Hob ich nit kejn kowed, wil ich lechol hapochess hobn doss gelt. Habe ich keine Ehre, will ich wenigstens Geld haben.«

»Fassen Sie mal einem nackten Mann in die Tasche!«

»Soll das heißen, Herr Krimnitz, dass Sie auch heut nicht zahlen können?«

»Ja … leider …«

Meir Rosentreter stand auf. »Dann werde ich nicht anders können, als …«

Krimnitz presste die Handflächen gegeneinander und hob beschwörend die Arme. »Ich bitte Sie, haben Sie doch Mitleid mit mir!«

Rosentreter wandte sich zum Gehen. »Ich brauche das Geld so dringend wie Sie, und es ist mein Geld. Wenn Gutherzigkeit mein Tod ist, dann …«

»Wenn ich hier alles verkaufen muss, bin ich hinterher ein Bettler!«

»Ich warte jetzt ein halbes Jahr, und länger kann ich nicht mehr warten!« Damit war Rosentreter an der Treppe angekommen, die zwar ziemlich breit war, aber doch sehr steil nach unten führte.

»Raus hier!«, schrie Krimnitz. Hass flackerte in ihm auf, und ehe er sich’s versah, hatte er dem Geldverleiher mit der rechten Faust einen kräftigen Stoß versetzt.

Rosentreter stürzte die Treppe hinunter, schlug hart auf die Stufen auf, überschlug sich mehrmals und blieb schließlich unten liegen, ohne sich noch einmal zu rühren. Krimnitz war sofort gewahr, dass Rosentreter tot sein konnte. Er erschrak nur mäßig darüber. Sein erster Gedanke war: Der hartherzige Geldverleiher hatte es nicht anders verdient. Aber ihm war auch auf der Stelle klar: Lief er jetzt zur Polizei und führte sie zur Leiche von Rosentreter, dann bestraften sie ihn – und zwar wegen Mordes. Das hieß, dass er am Galgen endete, zumindest aber in der Hausvogtei einzusitzen hatte, bis er ins Greisenalter kam.

»Nein!«, schrie er da. »Nein! Nicht dieses Lumpen wegen.« Und dann überlegte er lange, wie er sich noch retten konnte. Schließlich hatte er einen Plan: Am besten, er zog sich die Kleider seines Opfers an, sofern sie nicht voller Blut waren oder jedenfalls schnell gereinigt werden konnten, und trat dann als Meir Rosentreter eine Reise an.

Nach einer knappen Stunde war er so weit. Er lief zur Oberbaumbrücke, überquerte die Spree und pfiff sich am Stralauer Thor eine Droschke herbei. »Zum Bahnhof der Frankfurter Eisenbahn.« Immer bemüht, so wie ein Jude zu sprechen, also »nu« zu sagen, »du megst« oder »e« statt »ein«, klagte er dem Kutscher sein Leid: dass er noch nach Frankfurt an der Oder müsse, um dort Geldgeschäfte abzuwickeln. Auch am Fahrkartenschalter im Bahnhof redete er mehr als nötig und ließ zweimal seinen angeblichen Namen fallen: »So wahr ich Meir Rosentreter heiße …« Der Beamte sah zwar ein wenig einfältig aus, das aber merkte er sich vielleicht.

Im Coupé war Krimnitz allein, was ihm zupasskam, denn so gab es keinen Zeugen dafür, dass er den Zug schon in Erkner verlassen würde. Schnell suchte er mit seinem kleinen Koffer in der Hand die Toilette auf und schloss sich ein.

Hineingegangen war er als Meir Rosentreter, heraus kam er als Louis Krimnitz. Im Koffer steckten jetzt die Sachen des Geldverleihers. Ganz unauffällig löste Krimnitz nun ein Billett nach Berlin. Beim Warten auf den Zug gab er sich alle Mühe, niemandem aufzufallen. Dass die Laternen auf dem Perron nur matt leuchteten, kam ihm dabei zu Hilfe. Im Abteil setzte er sich in die dunkelste Ecke, und er hatte offenbar Glück, denn keiner der übrigen Fahrgäste schien ihn zu kennen. Zwar wäre es noch keine Katastrophe gewesen, einen Bekannten zu treffen, aber besser war es schon, wenn ihn niemand auf der Strecke sah. Am Bahnhof verzichtete er auf eine Droschke und lief zu Fuß nach Hause, so schnell es eben ging, ohne dass er auffiel. Denn Rosentreters Leiche musste fortgeschafft werden – und die Nacht war kurz.

Kapitel 3

DER 6. MÄRZ 1856 fiel auf einen Donnerstag – jenen Wochentag, den Friedrich Silberstein am wenigsten mochte, klang das Wort doch so martialisch. Überhaupt waren ihm die germanischen Götter samt und sonders unsympathisch, hießen sie nun Donar oder wie auch immer.

Gemessenen Schrittes ging er über die Schlossbrücke und schwelgte in Erinnerungen. Hier hatte er als Geselle gearbeitet und mehr gelernt als je zuvor. Kein Wunder, war doch sein Lehrmeister kein Geringerer als der große Karl Friedrich Schinkel gewesen. Und seine Präzision wie seine Tatkraft hatten dem Meister so gut gefallen, dass er ihn auch geholt hatte, als jenes Museum am Lustgarten, das später das Alte Museum genannt wurde, und die Friedrichswerdersche Kirche hochzuziehen waren.

Über einen Schleusenarm der Spree führte die Brücke, war 156 Fuß lang und hatte eine Breite von genau 104 Fuß. Die Maße hatte Friedrich Silberstein noch nach einem Vierteljahrhundert im Kopf. Die Fahrbahn war so angelegt, dass neun Pferdefuhrwerke nebeneinander über sie fahren konnten. Das Geländer war eine durchbrochene Eisengussarbeit, Tritonen, Seepferde und Delfine darstellend. Dazwischen waren acht große Blöcke aus poliertem rotem Sandstein verteilt, und auf diesen standen hohe Untersätze aus schlesischem Marmor, die acht Figurengruppen aus Carrara-Marmor trugen. Es waren herrliche Arbeiten von Drake und anderen begnadeten Künstlern. Friedrich Silberstein konnte sich nie sattsehen an ihnen. Die überlebensgroßen Gestalten zeigten das Leben eines griechischen Kriegers in idealisierender Weise. So lehrte Victoria, die geflügelte Siegesgöttin, den Knaben Heldengeschichte und krönte den Sieger, so unterrichtete Minerva den Jüngling im Gebrauch der Waffen und führte ihn zum Kampf, so brachte Iris, die Botin der Götter, den siegreich Gefallenen zum Olymp empor.

»Ja, so muss man bauen«, murmelte Friedrich Silberstein, und als er weiterging und am Zeughaus, an der Neuen Wache und am Palais des Prinzen Heinrich von Preußen vorüberkam, das jetzt der Universität als Unterkunft diente, wurde ihm so recht bewusst, welch kleines Licht er selbst doch bis jetzt geblieben war.

Um seiner Depression Herr zu werden, brauchte er jetzt einen Schluck Maraschino di Zara oder Danziger Goldwasser, und so bog er rechts in die Charlottenstraße ein, wo nach ein paar Metern ein kleines Café zu finden war. Dort suchte er zuerst die Toiletten auf.

Als er in den Spiegel sah, erschrak er. Elend wie Ahasver sah er aus, wie der Ewige Jude, dem der Tod vorenthalten wurde und der zu immerwährender Einsamkeit verurteilt war. Ohne Unterlass hatte er von Land zu Land zu wandern. Nicht anders als er selber, der schon in Polen, Russland, Österreich und Preußen gelebt hatte. Geboren worden war er am 3. März 1802, also im Monat Nissan, in Medschibosch, einem Schtetl im südostpolnischen Podolien, am Flusse Bug gelegen und erstes Zentrum der Chassidim, der »Frommen«. Israel ben Eli’eser, genannt Baal Schem Tow, der Schöpfer des Chassidismus, hatte sich um 1730 hier niedergelassen und scharenweise Rabbiner und Gelehrte angelockt und als Schüler gewonnen. Nach seinem Tod im Jahre 1760 trat Dow Baer aus Medsiretsch sein Erbe an, und in dessen Zeit als Zaddik geriet Silbersteins Vater in den Bannkreis der chassidischen Enthusiasten, denen es vornehmlich darum ging, alle sündhaften Gedanken zu vermeiden. Georg Wilhelm Silberstein hatte lange Zeit als Händler – Kurzwaren, Stoffe, Bekleidung – im preußischen Königsberg gelebt. Er verehrte Friedrich II. von Preußen, »den Großen«, so sehr, dass er, als sein Sohn auf die Welt gekommen war, keinen Augenblick gezögert hatte, ihn Friedrich zu nennen. Und nur der Geschäfte wegen hatte der alte Silberstein Preußen verlassen und war über Wilna und Minsk nach Medschibosch gezogen. 1823 aber hatten die Behörden in Kongresspolen die Chassidim verdächtigt, Staat und Gesellschaft untergraben zu wollen, und er hatte aus Angst vor einem Pogrom seine neue Heimat fluchtartig verlassen und war mit seiner Familie nach Berlin gezogen.

Friedrich Silberstein war also mit 21 Jahren in die preußische Hauptstadt gekommen, und deren Trubel und Dynamik hatten ihn zutiefst verwirrt. Da rumpelten die Kremser durch die Straßen, da wurde die Haude und Spenersche Zeitung auf teuflisch schnell rotierenden Maschinen gedruckt, da gab es die ersten Mietskasernen mit Hunderten von Menschen in winzig kleinen Räumen, und da blühten die Künste. In Lesecafés und literarischen Salons versammelte sich die geistige Elite der Stadt, dort konnte man illustren Gästen wie Heinrich Heine begegnen. Hatte man sich bis zu seinem Tode 1811 beim Buchhändler und Verleger Friedrich Nicolai getroffen, so pflegte man sich später, um seine Gedanken auszutauschen, politische Dinge zu diskutieren und berühmten Dichtern zu lauschen, bei Henriette Herz, bei Bettina von Arnim und vor allem bei Rahel Varnhagen von Ense einzufinden. Dort war es auch, wo Friedrich Silberstein auf einen Mann aus dem Umkreis Schinkels traf und die Chance erhielt, in dessen Werkstatt zu arbeiten und seine Ausbildung zum Baumeister zu beenden. Ach, welche Träume hatte er damals noch gehabt! Bahnhöfe, großartig wie Kathedralen, wollte er errichten, prächtige Villen und Schlösschen für Fürsten, Generäle, Minister und Kommerzienräte – und Synagogen, die so prächtig waren, dass sie alle Juden zwischen London und Lemberg anlockten. Doch was war daraus geworden? Gasanstalten hatte er entworfen und gebaut, Dorfschulen, Getreidespeicher, das eine oder andere Geschäftshaus und einen Teil des Diakonissenkrankenhauses Bethanien. Zwar war das alle Mal besser, als in Galizien erschlagen zu werden, aber … Er riss sich zusammen und ballte die Fäuste. »Es ist ja noch nicht aller Tage Abend …«

Friedrich Silberstein war das, was die Leute ein Süßmaul nannten, und als er seinen Kaffee, seinen Likör und seinen Käsekuchen vor sich stehen hatte, ging es ihm schon wieder besser. Doch das änderte sich rasch, als er Karl-Hermann Rana in der Tür auftauchen sah. Kaum hatte der ihn entdeckt, machte er auf der Stelle kehrt und lief wieder auf die Straße hinaus. Wenn Blicke töten könnten … Friedrich seufzte hörbar. Als der Österreicher, Baumeister wie er, aber fünfzehn Jahre jünger, nach Berlin gekommen war, hatte er ihn wie einen Sohn in seinem Hause aufgenommen und lange im Gästezimmer wohnen lassen. Aber worin hatte Ranas Dank bestanden? Darin, dass er heimlich in seinen Unterlagen geblättert und ihm den Auftrag für den Bau einer Fabrikantenvilla in Cöpenick weggeschnappt hatte. Und nicht nur das. Leichtlebig wie er war, hatte Rana Silbersteins Sohn Aaron in stadtbekannte Bordelle mitnehmen wollen und sich sogar – der Gipfel! – seiner Frau Sarah unsittlich genähert. Da hatte er Rana aus dem Haus geworfen. Der nun war durch Berlin gezogen und hatte alles ganz anders dargestellt. Von der Fabrikantenvilla habe er nicht durch die Einsicht in Silbersteins Papiere Kenntnisse erhalten, sondern dadurch, dass der Bauherr ihn persönlich angesprochen habe. Und Aaron Silberstein habe er nicht in ein gewisses Freudenhaus geführt, sondern ihn im Gegenteil an dessen Betreten gehindert, weil ihm bekannt war, dass einige der dort tätigen Damen nicht bei bester Gesundheit waren. Sarah Silberstein schließlich sei nicht von ihm bedrängt worden, sondern habe alles darangesetzt, ihn zu ihrem Liebhaber zu machen.

»Das sind doch alles infame Lügen!«, hatte Friedrich Silberstein geschrien.

»Dass er so schreit, ist doch Beweis genug, dass er die Unwahrheit sagt«, hatte Rana lachend entgegnet.

Das Schlimme war, dass die Leute durchweg meinten, die Wahrheit müsse irgendwo in der Mitte liegen und was für Rana Bagatellen seien, das würde sich für Friedrich Silberstein zu einem Drama auswachsen. Kurzum, er sah sich in seiner Ehre verletzt und seine Familie in den Schmutz gezogen, während Rana das Ganze als Triumph genoss und sich in seinem Ruf als Don Juan und Lebemann bestätigt sah. Das nun wurmte Friedrich Silberstein so sehr, dass er in der Fachwelt nichts unversucht ließ, Ranas Fähigkeiten als Baumeister in Frage zu stellen. Und so war denn in einer Monatsschrift, die in der Bauwelt ein großes Renommee genoss, zu lesen, dass bei Ranas letztem Kirchenneubau ein Pissoir Pate gestanden haben müsse und man nur hoffen könne, dass das Dach nicht einstürze, wenn die Leute einmal etwas lauter singen würden. Da viele sagten, die Feindschaft zwischen ihm und Rana würde unweigerlich auf ein Duell hinauslaufen, hatte sich Friedrich Silberstein schon eine Pistole beschafft und übte damit ab und an heimlich in der Wuhlheide.

Immer noch in Rage, zahlte er, verließ das Café und machte sich auf den Heimweg. An der sozusagen runden Ecke, wo die Große Präsidentenstraße in den Hackeschen Markt mündete, besaß er ein ansehnliches Haus, das von seiner Frau aufs Beste gehütet wurde.

Sarah Silberstein entstammte der Familie des ehemaligen Spandauer Schutzjuden Levin Joseph. Der hatte 1777 zusammen mit seinem Bruder Abraham eine Konzession für den Tuchhandel erwerben können, kam aber auf keinen grünen Zweig, weil ihm die christlichen Kaufleute und Gewandschneider das Leben schwer machten. Zudem war er für einen guten Händler viel zu vertrauensselig und gutmütig. Nicht zuletzt aber waren es die hohen Abgaben an die Obrigkeit, die ihn in den Ruin trieben. Schließlich wurde er wegen betrügerischen Bankrotts verurteilt und musste das Land verlassen. Seine Kinder und Enkelkinder wurden in alle Winde verstreut, und Sarah erblickte am 12. Juni 1812 in Dresden das Licht der Welt. Ihr Vater war Rabbiner, und bei einem Besuch in Berlin lernte sie in der Synagoge Heidereutergasse ihren späteren Ehemann kennen. An Friedrich gefiel ihr vom ersten Augenblick an die kraftvolle Art. Er konnte zupacken und etwas Handfestes schaffen. Bauwerke, für die Ewigkeit gedacht. Ganz anders die Männer in ihrer Familie, die alle schlaff und vergeistigt durchs Leben gingen und deren höchstes Glück darin bestand, stundenlang über dem Talmud zu sitzen und zu »klären«, das heißt ein kompliziertes Problem, eine Kasche, scharf zu durchdenken. »Bin ich ein Esel, weil ich dein Freund bin, oder bin ich dein Freund, weil ich ein Esel bin?« Friedrich verbrachte seine Zeit nicht mit der Auslegung von Talmud- und Toratexten, Friedrich baute Häuser, Bahnhöfe und Manufakturen.

Sie brauchte einen solchen Fels, denn sie hatte durchaus etwas Flatterhaftes an sich, und nicht zu unrecht hatte sie einer ihrer frühen Verehrer »mein schwarzer Schmetterling« genannt. Ihr Traum war es gewesen, Schauspielerin zu werden, doch das hatte man ihr gründlich ausgetrieben, obwohl darin wohl ihr wahres Talent gelegen hätte. So verlegte sie sich auf die Schriftstellerei, die ihr von den Eltern erlaubt wurde, jedoch glückten ihr nur holprige Texte.