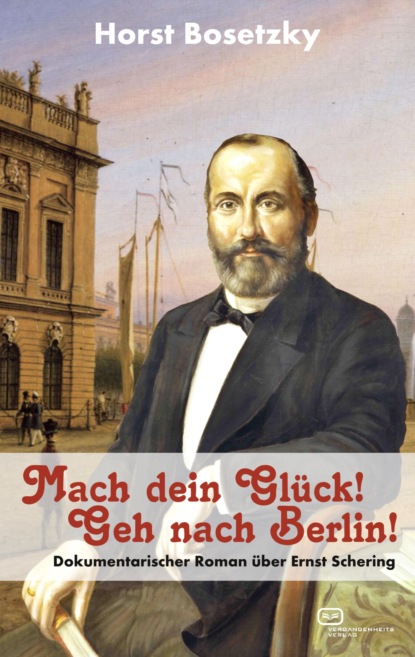

Mach dein Glück! Geh nach Berlin!

- -

- 100%

- +

„Ja, sofort, ich muss nur noch schnell aufessen!“

Beim Nachwürzen bemerkte er, dass sich wieder einmal schwarze Krümel im Salz befanden. Was immer das war, es ärgerte ihn. Ebenso beim Zucker. Sie schafften es nicht, ihn so herzustellen, dass keine braunen Körner dazwischen waren. Seine Mutter hatte schon geklagt, er habe einen „Reinlichkeitsfimmel“, doch das störte ihn nicht.

Noch mit dem letzten Bissen im Mund trabte er los. In der Tür der Holtz´schen Apotheke wartete schon der Gehilfe Friedrich Krumbeck, der sich von seinem Unfall weithin erholt hatte und alsbald zu einer stadtbekannten Persönlichkeit geworden war. Ernst Schering übergab dem „Alchemisten-Fritz“ das mit einem karierten Tuch abgedeckte Tablett und machte sich schnell wieder auf den Heimweg. Als er am Dominikanerkloster vorbeikam, lief er seinem Freund Gottfried Nickholz in die Arme, der gerade angeln gehen wollte.

„Kommste mit an´n See runter?“

„Ja.“

Ernst Schering hatte die wenigen Schularbeiten schnell gemacht, und bis die Leute zum Abendschoppen kamen und er wieder beim Bedienen helfen musste, hatte er noch ein wenig Zeit. Sie liefen zum langgestreckten Unteruckersee hinunter, und nahe der Stelle, an dem das Flüsschen mit dem Namen Ucker den See wieder verließ, warf Gottfried Nickholz seine Angelrute aus. Den Blick auf die rotweiße Pose gerichtet, unterhielten sie sich leise.

„Oben in Vorpommern heißt die Ucker Uecker“, sagte Ernst Schering. „Weißt du das?“

„Nein, interessiert mich auch nicht.“

„Aber Kuhz könnte mal danach fragen.“

„Dieses Arschloch!“ rief Gottfried Nickholz.

In dieser Einschätzung ihres Lehrers waren sie sich beide einig. Auch darin, dass man ihm mal eins auswischen müsste. Die Idee dazu hatte dann Ernst Schering.

„Haste gesehen, was der für ´ne Angst vorm Gewitter hat.“

Der Freund nickte. „Ja, klar. Meinste, ich bin blind!?“

„Na, wenn er solche Angst vorm Gewitter hat, dann müssen wir eben dafür sorgen, dass es bei ihm vorm Fenster ein mächtiges Gewitter gibt!“ rief Ernst Schering.

„Pssst!“ zischte Gottfried Nickholz. „Die Fische beißen nicht, wenn de so schreist!“ Dann tippte er sich gegen die Stirn. „Wie willste denn dafür sorgen, dass es ein Gewitter gibt: Vielleicht in die Kirche gehen und beten?“

„Nein“, beharrte Ernst Schering. „Aber wir können doch einen Böller basteln und den bei ihm vorm Fenster losgehen lassen, das ist doch auch wie Blitz und Donner.“

„Gute Idee!“ Gottfried Nickholz war begeistert. „Und das Pulver dafür, das besorge ich mir von Alchemisten-Fritze, den kenn´ ich ganz gut. Wenn ich dem ein paar Fische für sein Abendbrot schenke, dann tut der uns den Gefallen.“

Als Gottfried Nickholz nach einer Stunde ein paar Barben und Elritzen im mitgebrachten Eimer hatte, machten sie sich auf den Weg zur Holtz´schen Apotheke, wo der Alchemisten-Fritze gerade damit beschäftigt war, einem kleinen Jungen das Laufen beizubringen. Sie trugen ihm ihr Anliegen vor.

Friedrich Krumbeck grinste. „Wenn ihr inzwischen auf den Jungen aufpasst, auf den Julius, besorge ich euch, das was ihr braucht, damit es richtig knallt und blitzt.“

Nach ein paar Minuten kam er mit einem Tütchen Schwarzpulver und einer Handvoll roter Tonerde zurück. „Das mischt ihr, steckt es in eine Pappröhre, presst es zusammen, nehmt einen eingefetteten Bindfaden als Lunte und haltet ein Streichholz dran.“

Sie bedankten sich, schlichen sich in den Schuppen der Schering´schen Gastwirtschaft und machten sich ans Basteln. Schwer war das Herstellen eines mächtigen Böllers für zwei geschickte Jungen wie sie nun wahrlich nicht, und sie waren schon fertig, bevor die Sonne nach Templin zu hinter den Kiefern versank.

„Wir müssen warten, bis es halbwegs dunkel geworden ist“, sagte Ernst Schering. „Sonst ist der Effekt nicht eben groß.“

„Nun gut.“

Sie verabredeten sich für 10 Uhr abends, und als die Kirchturmuhren von St. Jacobi und St. Marien fast zeitgleich schlugen, kletterten sie aus den Fenstern ihrer Schlafzimmer und schlichen sich zur Grabowstraße, wo Ludwig Kuhz, ein Hagestolz, also bekennender Junggeselle, allein mit seiner Haushälterin in einem einstöckigen Häuschen wohnte. Wo sein Zimmer lag, das wussten sie, weil er sich gern von seinen Schülern, hatte man eine Klausur geschrieben, die prall gefüllte Tasche nach Hause tragen ließ.

Unter dem Zimmer des Lehrers angekommen, machten sie sich ans Werk. Gottfried Nickholz hielt den Böller in der Hand, Ernst Schering riss ein Streichholz an und hielt die Flamme an die Lunte. Sie fing sogleich Feuer und begann abzubrennen. Mit ein paar schnellen und absolut lautlosen Schritten war er am Fensterbrett und legte den Böller auf das Zinkblech. Dann lief er zurück.

„Drei … zwei … eins“, zählte Ernst Schering.

Gleich würde es blitzen und donnern und Kuhz mit einem Aufschrei hochfahren und sich gar nicht mehr einkriegen.

Doch nichts geschah.

Gottfried Nickholz wartete einen Augenblick, dann sprang er zum Fensterbrett, um den Böller hochzunehmen und zu sehen, warum die Sache nicht funktionierte hatte.

Als er ihn in der Hand hatte, gab es eine mächtige Explosion.

Im Namen des armen Lazarus

1839

In Preußen gab es mit Beginn der Industrialisierung soviel Massenarmut, Pauperismus, wie man damals sagte, dass eine eigene Armutsverwaltung geschaffen werden musste. Tausende Menschen waren nicht mehr in der Lage, für das eigene Auskommen zu sorgen, obwohl sie von frühmorgens bis spätabends schufteten und dabei ihre Gesundheit ruinierten. Im Adel und dem gebildeten Bürgertum fanden sich nur wenige, die sich um die Armen kümmerten. Die einen taten es, weil sie wahre Christen sein wollten, die anderen, weil sie gesellschaftliche Auflösungserscheinungen fürchteten, von der sittlichen Verwahrlosung bis hin zu Unruhen und Revolutionen. Herausragende Persönlichkeiten in diesem Kreise waren Bettina von Arnim, die sich 1831 bei der Choleraepidemie in Berlin für soziale Hilfsmaßnahmen in den Armenvierteln eingesetzt und Kranke gepflegt hatte, sowie schon einige Zeit vor ihr Johannes Rau, geboren 1673 in Perleberg, gestorben 1733 in Berlin, Diakon, Pfarrer und Probst in St. Nicolai, der seit 1699 Armenschulen in allen Quartieren der Residenz gegründet hatte, sowie Stanislaus Rücker. Der war aus Schlesien nach Berlin gekommen, hatte es hier zum preußischen Akzisedirektor gebracht und sich den Ruf eines Wohltäters der Armen erworben. 1733 hatte er das Grundstück Krausenstraße 30, Ecke Lindenstraße mitsamt des Irren- und Krankenhauses „Lazarus“ gekauft und dort nach dem Ausbau die lutherische Armenschule „Zum armen Lazarus“ gegründet.

Hier nun unterrichtete seit einiger Zeit auch Ferdinand Schmidt, den es nicht länger in Neuzelle gehalten hatte. Wer in Preußen etwas werden wollte, der kam nicht umhin, nach Berlin zu gehen.

Da saßen sie nun vor ihm, an die vierzig arme Würstchen, und wenn er in ihre Gesichter sah, schwankte er jeden Tag zwischen Lachen und Weinen, zwischen Hoffen und Verzweifeln. Er hatte seine Kinder, Jungen wie Mädchen, in vier Gruppen eingeteilt. Lieb und drollig waren die der ersten Gruppe, durstig nach Wissen und erfüllt vom Willen, dem Elend zu entrinnen, indem sie tüchtig lernten. Dumpf und ablehnend erlebte er die Schüler der zweiten Gruppe. Sie sahen keine Chance in ihrem Leben, ob sie nun ein wenig lesen oder rechnen konnten. Die Kinder, die zur dritten Gruppe gehörten, waren unrettbar krank, litten an Tuberkulose oder Leukämie, hatten sich schon aufgegeben, und ihr Anblick schmerzte ihn so sehr, dass ihm oft die Tränen kamen. Die vierte Gruppe hingegen ließ Aggressionen in ihm aufschießen, denn er wusste, dass sie es waren, die ihn gefährdeten, hatten sie das nötige Alter erreicht: Das waren die Jungen, die einmal Verbrecher werden würden – und auch wollten. Um die hatte er sich ganz besonders zu kümmern.

Ferdinand Schmidt betrat den Klassenraum der Jungen, und brav schnellten alle hoch. Das wenigstens hatten sie schon gelernt. Klar, man war ja in Preußen.

„Guten Morgen, Herr Schmidt!“, schallte es ihm entgegen.

„Guten Morgen! Setzen!“

Er warf das Klassenbuch und seine Unterrichtsmaterialien auf den Tisch und rief einen nach dem anderen auf. Hier! Hier! Fehlt! Fehlt! Hier! Jeden Morgen dieselbe Prozedur. Wie sagte sein Kollege Strzelczyn immer: „Lehrer werden ist nicht schwer, Lehrer sein dagegen sehr.“ Ja, hier war verloren, der nicht als der geborene Missionar auf die Welt gekommen war.

„Was machen wir heute, Herr Schmidt?“

„Wir kommen heute zum Buchstaben K.“

„K wie Kacke!“, kam es aus den hinteren Reihen.

Ferdinand Schmidt nahm es gelassen. Er stand auf und schrieb den Buchstaben an die Tafel, in seiner großen wie in seiner kleinen Version, dann zog er ein Bonbon aus der Tasche. „Das bekommt der, der einen Satz schreiben kann, in dem die meisten K´s vorkommen. Los, holt eure Tafeln heraus und fangt an.“

Es siegte Heinrich Reinsch mit dem Satz: Konrad Krause kann kleine Küken klauen.

Dass ausgerechnet der das Bonbon gewann, ärgerte die letzte Reihe, und sofort kam von dort der Ruf: „Ist hier jemand, der Reinsch heißt?“, aber so betont, dass es wie „rein scheißt?“ klang.

„Ruhe auf den billigen Plätzen!“, rief Ferdinand Schmidt. Wenn er den Rufer in die Ecke stellte oder vor die Klasse schickte, verhärtete sich dessen Wesen nur, das wusste er. Also ließ er es und lachte mit den anderen mit. Der Heinrich Reinsch war hart genug, der konnte das vertragen. Wer Kackstein oder Hundgeburth hieß, hatte es schwerer.

Als die Stunde langsam zu Ende ging, hatte Ferdinand Schmidt eine Idee. „Morgen bringt jeder mal das Buch von zu Hause mit, das seine Eltern am liebsten lesen.“

Nun lachte alles schallend, und aus der letzten Reihe kam die Frage: „Een Buch, wat issen ditte?“ Es stellte sich alsbald heraus, dass die Eltern seiner Kinder, wenn überhaupt, nur ein Buch besaßen: die Bibel.

Kaum im Lehrerzimmer angekommen, wandte sich Ferdinand Schmidt an Albrecht Strzelczyn. „Du, wir müssen unbedingt etwas unternehmen!“

„Ja, am Sonntag einen Ausflug nach Sanssouci.“

„Unsinn! Etwas, damit die Kinder Bücher in die Hand bekommen. Wer nicht liest, bleibt dumm, und darum müssen wir sie zum Lesen bringen. Und da sich die Eltern keine Bücher leisten können, brauchen wir eine Volksbücherei!“

„Bücher? Woher nehmen? Am besten du schreibst selber welche“, brummte Strzelczyn.

„Das auch, aber das braucht seine Zeit. Bis dahin müssen wir durch die Stadt ziehen und Bücher sammeln.“

„Wir? Du!“

So machte sich Ferdinand Schmidt daran, das zu tun, was man in späteren Zeiten Klinken putzen nennen sollte, veröffentlichte in der Berliner Zeitschrift „Die Biene“ einen Aufruf mit der Bitte um Bücherspenden, und in kurzer Zeit kamen tatsächlich 218 Bände zusammen. Seine Kinder konnten nun Bücher anfassen, aufschlagen und den Versuch machen, sie auch zu lesen.

Aber seine Aktivitäten brachten Ferdinand Schmidt nicht nur Freunde ein, es gab auch Männer, die sein Treiben nicht so gerne sahen, so der Freiherr Albert von Seld und der Stadtschulrath Otto Schulz.

Der Freiherr hatte mit seiner Arbeit über Die Unterrichtsmethode in den preußischen Schulen und verschiedenen juristischen Abhandlungen die besondere Anerkennung des Königs und seines Staatsministers v. Kamptz erworben und war zur Aufsicht über einige Armenschulen bestimmt worden. Dabei war ihm einiges aufgefallen, und er hatte Ferdinand Schmidt zu sich rufen lassen.

„Mir ist zu Ohren gekommen, mein Lieber, dass sie doch sehr arg mit der Disziplin in ihren Klassen zu kämpfen haben und einiges durchgehen lassen, was an sich den Rohrstock verdient hätte.“

Ferdinand Schmidt wusste, dass ihm jetzt nichts anderes blieb als zu buckeln, wollte er seine Stelle behalten und sie keinem überlassen müssen, der niemals einen Zugang zu den Schülern aus den Elendsvierteln finden würde. So gab er sich unterwürfig.

„Sehr wohl, Herr von Seld!“ Es war sehr militärisch, wie er das hervorstieß. „Ich werde mich in Zukunft so verhalten, wie Sie es von mir verlangen.“

Das besänftigte von Seld ein wenig, aber dennoch schnauzte er Schmidt weiterhin an. „Und noch etwas: Sie sollen des öfteren in ganz bestimmten Lokalitäten gesehen worden sein, wo man dem Laster des Branntweintrinkes verfallen ist.“

„Aber nein, um Gottes Willen!“, rief Ferdinand Schmidt, der wusste, dass der Freiherr den Kampf gegen die Trinksucht mit dem Eifer eines Kreuzzüglers verfolgte und schon mehrere Enthaltsamskeitsvereine gegründet hatte. „Ich gehe nur hin und wieder durch die Etablissements, um zu sehen, ob sich welche von meinen älteren Schülern dort herumtreiben und um sie, erwische ich sie, auf den Pfad der Tugend zurückzuführen.“

„Brav, sehr brav, mein Lieber. Und dann noch etwas: Fangen Sie nicht an, ein Dichter werden zu wollen, das lenkt nur von Ihrer Arbeit in der Armenschule ab. Und außerdem: Mit dem aus Werneuchen haben wir schon einen verspotteten Dichter mit Namen Schmidt in Preußen – ein zweiter tut nicht Not.“ Und er erinnerte darin, wie Goethe über den armen Friedrich Wilhelm August Schmidt, genannt Schmidt von Werneuchen, parodistisch hergezogen war. „Liebes Mädchen, laß uns waten / Waten noch durch diesen Quark.“

Diesmal wagte Ferdinand Schmidt sich zu verteidigen. „Ich dichte nicht, Herr von Seld, ich arbeite an einer Preußischen Vaterlandskunde für Schule und Haus.“

„Na, dann ist es ja gut.“

Nach Seld nun der Herr Stadtschulrath. Otto Schulz erinnerte ihn an den „beschränkten Unterthanenverstand“ seiner Schüler und warnte ihn davor, sie mit seinem wirklich oder auch nur eingebildeten Wissen unnötig voll zu schütten und zu überfordern.

Da Schulz über keine große Machtfülle verfügte, konnte es Ferdinand Schmidt in diesem Falle bei der Floskel belassen, sich „alle Mühe geben zu wollen, dass in seinem Klassenzimmer von ihm fürderhin eine leichtere Kost verabreicht werde.“

Wie auch immer, als am 2. Oktober die dritte „Communal-Armenschule“ in der Großen Frankfurter Straße eröffnet wurde, gehörte Ferdinand Schmidt zu den geladenen Gästen.

Waldeinsamkeit

1839

Ernst Schering war mit seinen fünfzehn Jahren alt genug, an den Abenden und am Sonntag in der Gastwirtschaft seines Vaters auszuhelfen. Meist hatte er in der Küche seiner Mutter zur Hand zu gehen, Kartoffeln zu schälen und den Abwasch zu besorgen, manchmal aber durfte er auch vorn in der Gaststube die Suppe oder den Nachtisch servieren und die Teller und Gläser abräumen. Eigentlich war er zumeist in sich gekehrt und vermied jedes überflüssige Gespräch, darin ganz ein Sohn der Mark, doch hin und wieder kam es, dass ihn die Leute ansprachen – und dann wusste er durchaus charmant zu plaudern. Der Oberförster Christian Krafft aus Poratz, der öfter einmal nach Prenzlau kam, um der Küche Wildbret zuzuliefern, hatte geradezu einen Narren an ihm gefressen, wohl weil er es zu fünf Töchtern, aber keinen einzigen Sohn gebracht hatte.

„Na …?“, frozzelte er, als der junge Schering ihm einen neuen Humpen brachte. „Willst du´s eigentlich mal den großen Männern mit Vornamen Ernst nachmachen, die´s auf dieser Welt gegeben hat?“

Ernst Schering starrte ein wenig verlegen auf den Bierfilz. „Leider kenne ich da keinen ...“

Der Oberförster lachte. „Ich kenne auch nur den Grafen Ernst zu Holstein-Schaumburg und noch den heiligen Ernst, den Ernestus, der soll in Rom den Märtyrertod gestorben sein. Nun, es wird Zeit, dass es auch in Preußen einmal einen Ernst gibt, der ein bisschen was hermacht.“

„Hier in Prenzlau …?“ Ungläubig sah der Junge den Forstbeamten an.

Krafft lächelte. „Nein, da magst du recht haben, dass das ein Widerspruch in sich selbst ist, denn nie wird der ein bedeutsamer Mensch werden, der ein Leben lang in Prenzlaus Mauern gefangen bleibt.“

Ernst Schering wagte ihm zu widersprechen. „Ich bin froh und glücklich, dass ich hier auf die Welt gekommen bin.“

„Ja, als Nest mag es großartig sein, aber dann ...“

Ernst Schering konterte mit Goethe, den sie gerade im Gymnasium abhandelten. „Warum denn in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah!“

„Ja, und darum ist Marco Polo nach China aufgebrochen, hat Columbus Amerika entdeckt, haben die Spanier in Südamerika nach dem El Dorado gesucht und ist England mit Erfolg dabei, sich ganz Indien untertan zu machen.“

Dafür eine Erklärung zu finden, überforderte den Jungen, und er murmelte nur, dass er nicht einmal Lust habe, nach Berlin zu reisen.

„Aber zu mir ins Forsthaus kommst du doch mal?“

„Wenn mein Vater mitkommt und uns eine Kutsche beschafft.“

„Ich rede mal mit ihm.“

Nun, Christian Schering hatte nichts gegen einen Ausflug nach Poratz, und so saßen sie vierzehn Tage später in einem Zweispänner und fuhren gen Süden. Es ging über Lindenhagen, Gerswalde und Temmen, und sie brauchten etwas über zwei Stunden, ehe sie ihr Ziel erreicht hatten. Das alte Forsthaus, ein massiver zweistöckiger Bau, weiß getüncht, lag am nördlichen Ortseingang.

„Ein Forsthaus habe ich mir immer anders vorgestellt“, sagte Ernst Schering, nachdem der Oberförster sie begrüßt hatte und die ersten Worte gewechselt worden waren. „Eher so mit viel Fachwerk und Geweihen an den Mauern.“

„Nun, mein Forsthaus ist nicht als solches erbaut worden, sondern als Stations- und Zollhaus zwischen Angermünde und Templin, erst später ist es das geworden, was es heute ist: der Mittelpunkt des Forstbetriebes hier zwischen dem Laagen- und Briesensee im Osten, dem Kleinen Päßnicksee im Südwesten, dem Düster- und dem Großen Krinertsee im Norden und dem Dorf Glambeck im Süden. So in etwa jedenfalls. Das ist mein Reich.“

Krafft führte sie nun durch seine Haus und stellte ihnen seine überaus ansehnliche Frau und die vier Kinder vor. Ernst Schering war wie geblendet von allem, immer wieder schoss es ihm durch den Kopf: So möchte ich auch einmal leben! Und lange stand er vor den drei Gedichten, die – edel gerahmt und mit schön verzierten Buchstaben geschrieben – an der Wand des Flures hingen, und las sie mehrmals, jede Zeile genießend.

DAS LIED VOM REIFEN

Seht meine lieben Bäume an,

Wie sie so herrlich stehn,

Auf allen Zweigen angetan

Mit Reifen wunderschön!

Von unten an bis oben 'naus

Auf allen Zweigelein

Hängt's weiß und zierlich, zart und kraus,

Und kann nicht schöner sein.

Und alle Bäume rund umher,

All alle weit und breit,

Stehn da, geschmückt mit gleicher Ehr,

In gleicher Herrlichkeit.

Matthias Claudius

WALDEINSAMKEIT

O Täler weit, o Höhen,

O schöner, grüner Wald,

Du meiner Lust und Wehen

Andächtger Aufenthalt!

Da draußen, stets betrogen,

Saust die geschäftge Welt,

Schlag noch einmal den Bogen

Um mich, du grünes Zelt!

Da steht im Wald geschrieben

Ein stilles, ernstes Wort

Von rechtem Tun und Lieben,

Und was des Menschen Hort.

Ich habe treu gelesen

Die Worte schlicht und wahr,

Und durch mein ganzes Wesen

Wards unaussprechlich klar.

Joseph von Eichendorff

WALDEINSAMKEIT

Waldeinsamkeit,

Die mich erfreut,

So morgen wie heut

In ewger Zeit,

O wie mich freut

Waldeinsamkeit.

Waldeinsamkeit

Wie liegst du weit!

O Dir gereut

Einst mit der Zeit.

Ach einzge Freud

Waldeinsamkeit!

Waldeinsamkeit

Mich wieder freut,

Mir geschieht kein Leid,

Hier wohnt kein Neid

Von neuem mich freut

Waldeinsamkeit.

Johann Ludwig Tieck

Alles war Ernst Schering aus dem Herzen gesprochen, und er, der er ungern in die Kirche ging und wenig vom Gläubigsein hielt, dachte: Das kann kein Zufall sein, dass ich heute hier bin, das muss Gott so gewollt haben.

Nachdem sie einen deftigen Imbiss zu sich genommen hatten, führte sie Krafft durch Teile seines Reviers und erklärte ihnen die Arbeit eines Oberförsters.

„Ein Förster muss vielerlei Begabungen haben und sich für vieles interessieren. So geht es nicht ohne Mathematik, Biologie, Zoologie, Botanik, Vermessungswesen und zu guter Letzt auch ein wenig Forstrecht, denn wir haben den Wald und seine Tiere nicht nur zu schützen, zum Beispiel vor Wilddieben und vor Leuten, die sich unerlaubt Brennholz besorgen, sondern wir haben ihn auch zu nützen. Die Besitzer das Waldes wollen, dass gutes Bauholz heranwächst und dass ihren Jagdpächtern prächtige Hirsche vor die Flinte laufen. Aber ansonsten sind wir freie Menschen, denn die Herrschaft sitzt irgendwo in der Ferne in ihren Schlössern oder Rathäusern.“

Anschließend erklärte er den beiden Stadtmenschen kundig und liebevoll alles, was Flora und Fauna seiner Wälder und Seen zu bieten hatten.

„Schade nur, dass ich Ihnen Bär und Wolf, Luchs und Auerochs nicht mehr bieten kann“, schloss er. „Auch an Palmen, Gummibäumen, Kaffeesträuchern und Mangroven gebricht es uns in diesen Breiten. Darum beneide ich ja auch Alexander von Humboldt ein wenig, dass er das alles schauen konnte.“ Er bückte sich. „Aber sehen Sie nur her, was das hier ist: Der rundblätterige Sonnentau – Drosera rotundifolia. Ich hole mal ein wenig weiter aus … Wir unterscheiden bei den fleischfressenden Pflanzen fünf verschiedene Typen von Fallen. Erstens gibt es die Klebefallen, bei denen ein klebriges Sekret die Insekten anlockt, festhält und dann ihre Nährstoffe in sich aufnimmt. Ein Beispiel ist unser Sonnentau hier. Zweitens kennen wir die Klappfallen, wie zum Beispiel bei der Venusfliegenfalle.“

Erich Schering konnte es nicht fassen. „Aber wie merkt denn die Pflanze, dass gerade eine Fliege angekommen ist.“

Krafft lächelte. „Auf den Innenseiten der Blätter gibt es kleine Fühlhaare, und wenn die von der Fliege berührt werden, klappen die Blatthälften blitzschnell zusammen und die Fliege ist gefangen.“

„Gott, was die Natur so alles zaubert ...“, murmelte Ernst Schering.

„Dann haben wir noch die Saugfallen, wie sie bei den sogenannten Wasserschläuchen zu finden sind, was aber nur unter Wasser oder unter der Erde funktioniert. Viertens gibt es die Fallgrubenfallen, wo die Blätter einen Hohlraum bilden, in den die Tiere hineinfallen und nicht mehr hinauskommen, und fünftens dann die Reusenfallen, wo die Opfer mit bestimmten Duftstoffen in die Falle gelockt werden.“

Vater Schering lachte. „Das ist ja das Prinzip, das bei uns die Frauen übernommen haben.“

Als sie am Abend dieses denkwürdigen Tages wieder zurück in Prenzlau waren, stand für Ernst Schering fest, was er werden wollte: Förster und Jäger.

Der Junge mit dem Schweinekopf

1839

Schwedt, auf einer Sandterrasse über dem Odertal gegründet und im Jahre 1265 zum ersten Mal urkundlich erwähnt, hatte eine bewegte Geschichte hinter sich. Erst hatte es zu Brandenburg gehört, war dann vom Markgrafen Ludwig dem Römer an die Pommern abgetreten worden, 1481 durch Kauf an den Thüringer Johann I. von Hohnstein gekommen, hatte in dieser Ägide einen beachtlichen Aufschwung genommen, dann aber im Dreißigjährigen Krieg gewaltig gelitten, war danach an Dorothea gefallen, der zweiten Gemahlin des Großen Kurfürsten, die mit Hilfe eines holländischen Fachmannes und den im Frühjahr 1686 angesiedelten Hugenotten den uckermärkischen Tabakanbau begründet und der Stadt zu einigem Wohlstand verholfen hatte. Friedrich Heinrich, der letzte Markgraf (1771–1788), machte aus Schwedt eine Kulturstadt und richtete in der Orangerie des Schlosses eines der ersten Theater in Deutschland ein. Von 1770 an war Schwedt Garnisonsstadt, und das hier ansässige Dragonerregiment hatte sich 1815 im Feldzug gegen Napoleon ganz besondere Meriten erwerben können.