Sprachen lernen in der Pubertät

- -

- 100%

- +

Heiner Böttger / Michaela Sambanis

Sprachen lernen in der Pubertät

A. Francke Verlag Tübingen

© 2018 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG

Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen

www.francke.de • info@francke.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

E-Book-Produktion: pagina GmbH, Tübingen

ePub-ISBN 978-3-8233-0022-9

Sie ist Anlass für Missverständnisse, Konflikte, Stigmatisierungen, enttäuschte Erwartungen und veritable BeziehungskrisenBeziehungskrisen. Gleichzeitig ist sie eine wahre Brutstätte von KreativitätKreativität und Genialität, von inneren wie äußeren Veränderungen und Neuschöpfungen. Sie ist Evolution und Revolution in einem.

Die Rede ist von der PubertätPubertät sowie der AdoleszenzAdoleszenz, der Grauzone zwischen Jugend und Erwachsensein. Sie bilden einen eigentlich beeindruckenden Entwicklungszeitraum, der aber, anders als z.B. die frühkindliche EntwicklungEntwicklung als ebenfalls beeindruckende Phase, nicht unbedingt für freudiges Staunen sorgt, sondern für Irritationen, Ratlosigkeit und mitunter auch Sprachlosigkeit.

Vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnisse und Theoriebildung, vielfältiger Beobachtungs- und Befragungserfahrungen, empirischer Untersuchungen, insbesondere der Fremdsprachendidaktik und der Erziehungswissenschaften, sowie unter Bezugnahme auf neurowissenschaftliche und ausgewählte psychologische Befunde entstand dieses Buch. Es erhebt in aller Bescheidenheit den Anspruch, zu einem besseren Verständnis dieses einzigartigen Entwicklungszeitraums beizutragen und auf dieser Grundlage den sonst oftmals eher intuitiven Handlungshinweisen für den Fremdsprachenunterricht sich auf Wissensbestände stützende zur Seite zu stellen.

Das Buch setzt bei einer Auseinandersetzung mit Wissensbeständen an, schlägt Brücken zur Praxis des Fremdsprachenunterrichts und geht dabei zahlreichen Fragen nach: Welche Prozesse laufen im Gehirn von TeenagernTeenager ab? Wie gelingt die Kommunikation mit Jugendlichen trotz scheinbarer Abgrenzung? Was bedeutet Sprache für Jugendliche und ihre IdentitätsentwicklungIdentitätsentwicklung? Welchen Einfluss haben PeersGleichaltrige, Peers auf den sprachlichen Lernprozess? Welche Inhalte sind für Heranwachsende relevant und damit memorierbar? Welche Rolle spielen EmotionenEmotionen, KreativitätKreativität und Strategien? Welche Rolle spielt Musik im Leben von Jugendlichen und welches Potenzial besitzt sie fürs Sprachenlernen? Wie sieht letztlich ein altersgerechter Fremdsprachenunterricht aus, welchen Prinzipien folgt er?

Diesen und weiteren Fragen stellen wir uns – und wir stellen uns ihnen ausgesprochen gerne. Denn eine gesicherte Vorinformation ist diese: Die PubertätPubertät ist eine der Lebensphasen mit dem größten Entwicklungspotenzial.

Das starke Motiv für uns beide als ehemalige Lehrkräfte und jetzige Lehrkräftebildner, als Autoren und Wissenschaftler, uns um diese spracherwerbssensible Phase zu kümmern, deren Potenzial wider besseren Wissens unterschätzt wird, ist die Sackgasse, in der vor allem die schulische Sekundarstufe steckt. Entwicklungspsychologisch, neurowissenschaftlich und auch fachdidaktisch zielgruppenorientiertes Fremdsprachenlehren und -lernen zu erforschen und zu organisieren ist immer noch eine Sisyphosaufgabe.

Wir gehen holistisch heran, wollen Grundlagen legen, dazu Zugänge und Entwicklungspotenziale aufzeigen, für das Sprachenlernen relevante Besonderheiten dieser einzigartigen Entwicklungsphase beleuchten und diese erklären. Wir möchten einerseits dafür sensibilisieren, dass manche pubertären Verhaltensweisen der HirnentwicklungHirnentwicklung zuträglich sind, dass aber andererseits auch nicht alles durch Umbauarbeiten im Gehirn zu entschuldigen ist: In manchen Fällen spiegeln z.B. die Streitbarkeit und Grenzüberschreitungen von Jugendlichen einfach nur die Erwartungen oder Befürchtungen von Erwachsenen, die es mit Pubertierenden zu tun haben.

Letztlich berühren wir im Zuge unserer Auseinandersetzung auch die methodische Ebene, wollen Aufgabenformate anbieten, die den gesicherten Befunden entsprechen und Lehrkräften, Referendaren, Studierenden, Personen in der Lehrkräfteausbildung sowie Leiterinnen und Leitern von Sprachkursen für Jugendliche Anstöße geben, um das Potenzial dieser besonderen Entwicklungsphase (neu) zu entdecken, es im Fremdsprachenunterricht zu entfalten, Freude, Gemeinschafts- und Erfolgserlebnisse im Unterricht zu ermöglichen.

Gegen Ermüdung, Entmutigung und manchmal sogar Verzweiflung der Fremdsprachenlehrkräfte zu wirken, ist lohnend. Über demokratische Unterrichtsstrukturen, Kollaboration, Kooperation und Partizipation sind Verständnis, Toleranz und Vertrauen gegenüber den sprachenlernenden Jugendlichen zu erreichen, und sie ermöglichen einen einfachen Haltungswechsel. Dieser wiederum bildet den Ansatzpunkt, den wir nach eingehender Auseinandersetzung mit dem Kenntnisstand und als langjährige Praktiker empfehlen. Das vorliegende Buch möchte, über den Weg des erweiterten Verständnisses für das, was in dieser besonderen Entwicklungsphase vor sich geht, dazu ermutigen, von einer mehr oder weniger resignierten oder auch defizitorientierten Sichtweise von PubertätPubertät und AdoleszenzAdoleszenz Abstand zu gewinnen und sie durch eine stärkenorientierte Sichtweise zu ersetzen.

Das „Wort zuvor“ möchten wir mit einem Wort des Dankes abschließen: Wir danken Anita Graeff, Dr.Urška Grum und Laura Wendland für die Durchsicht des Manuskripts bzw. die Unterstützung beim Formatieren.

Berlin/Eichstätt, im Frühjahr 2017

Heiner Böttger

Michaela Sambanis

1. Sprachrelevante neurobiologische Grundlagen

Die Veränderung der jugendlichen Psyche in der PubertätPubertät ist für Außenstehende, insbesondere für Eltern und Lehrkräfte, kaum nachvollziehbar, da sich einerseits die Motivlagen der Jugendlichen nicht rational erklären lassen und da andererseits die individuelle Entwicklungsgeschwindigkeit des jugendlichen Gehirns nicht konstant und in allen ArealenAreale gleichmäßig verläuft. Es ist eine programmierte Metamorphose vom Kind zum Erwachsenen mit massiven Umbauprozessen im adoleszenten Gehirn.

AdoleszenzAdoleszenz definiert in etwa den Lebensabschnitt zwischen der späten Kindheit und dem Erwachsenenalter. Sie ist vom Geschlecht, der Kultur, der Ernährung und anderen Faktoren abhängig. Sie umfasst ganzheitlich die physische und mentale EntwicklungEntwicklung zum selbstständigen, verantwortungsbewussten Erwachsenen.

Umso wichtiger ist es, dass sich alle für die sprachliche Bildung dieser AltersgruppeAltersgruppe Verantwortlichen um ein Basiswissen aus vielerlei Perspektiven bemühen, also holistische Kompetenzen aufbauen. Dazu gehören neben Erkenntnissen der Sprachendidaktik die der Sprachenneurodidaktik, der Neurowissenschaften sowie der Spracherwerbswissenschaft und der Entwicklungspsychologie. So entsteht eine Grundlage für begründetes, durchdachtes, professionelles sprachunterrichtliches Handeln basierend auf klaren Beweisen, nicht auf Vorurteilen, Mythen und unreflektierten Präferenzen.

Sichtbar, somit beobachtbar und spürbar, sind Veränderungen in der Psyche der sich wandelnden und entwickelnden Kinder. Diese völlige gedankliche Neuorientierung der heranwachsenden Jugendlichen hängt mit einem biologischen Erdrutsch in deren Gehirn zusammen, einer grundlegenden Reorganisation (Giedd et al. 1999: 861ff.; vgl. auch Giedd 2004: 77ff.). In dieser Zeit ermöglicht es die große Plastizität, also die Anpassungsfähigkeit und Veränderbarkeit des adoleszenten Gehirns, dass sich Einflüsse von außen in besonderer Weise prägend auf kortikale Schaltkreise auswirken können. Die Anpassungsfähigkeit ist in der Tat enorm: Ein Verlust von Synapsen durch Verletzungen kann mit dem bestehenden Netzwerk ausgeglichen werden. Auch Sprachlerneffekte sind zu beobachten – der Muttersprachenerwerb ist abhängig von einer umfassenden SynaptogeneseSynaptogenese, die später durch die Reduktion gestärkt, stabilisiert und effizient gemacht wird. Dieses Netzwerk bildet dann die Grundlage für das weitere Fremdsprachenlernen unter institutionalisierten Bedingungen nach dem Alter von etwa vier bis fünf Jahren, wenn die EntwicklungEntwicklung der Muttersprache bezüglich Grammatik und Wortschatz im Großen und Ganzen abgeschlossen ist (vgl. Böttger 2016: 76).

Es entstehen somit sowohl ganz erhebliche Chancen für jede Art von Bildung, insbesondere sprachliche Bildung und Erziehung (vgl. Konrad et al. 2013: 425), jedoch auch hohe Anforderungen an das weitverbreitete geringe Verständnis der Verantwortlichen für diesen Aspekt von PubertätPubertät. Einfache Erklärungen bilden nicht annähernd die Komplexität dieses zerebralen Umbruchs ab.

Alles im pubertierenden Gehirn entwickelt sich hormonell bedingt unterschiedlich stark und schnell, passt nicht mehr in das weitgehend vorhersehbare, berechenbare, ausgeglichene und harmonische Gleichgewicht der Kindergedankenwelt. GeschlechtshormoneGeschlechtshormone sind ab etwa dem zehnten bis zwölften Lebensjahr die Verursacher des scheinbaren GefühlsGefühle- und Gedankenchaos. Sie leiten die körperliche ReifungReifung bis hin zur Geschlechtsreife ein. Wie genau der Umbau- und Reorganisationsprozess abläuft, ist nicht abschließend geklärt. Für das Sprachenlernen relevante, bereits gesicherte Erkenntnisse und Aspekte werden im Folgenden geklärt. Diese umfassen auch den sprachlichen Beziehungsaufbau, die IdentitätsentwicklungIdentitätsentwicklung im kommunikativen Kontext, das Sprachselbstbewusstsein, die Kontrolle sprachlicher Produktion sowie kommunikativ-soziale Kompetenzen.

1.1 Alles auf Start

Zu einem nicht exakt vorhersehbaren Zeitpunkt beginnt die Wandlung vom Kind zum Jugendlichen. Das Hirn weist generell eine hohe Dichte an Rezeptoren für SexualhormoneSexualhormone auf, die so auch während der AdoleszenzAdoleszenz dort neuronale ArealeAreale beeinflussen, zumal sie in dieser Zeit ansteigend aktiviert werden.

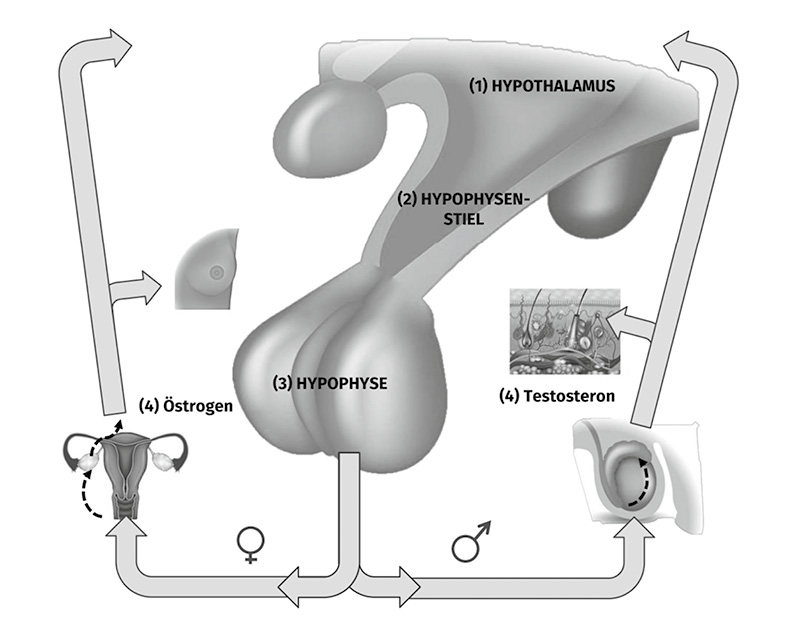

Verantwortlich ist dafür in erster Linie der Hypothalamus, der das Ausschütten der HormoneHormon initiiert (vgl. Sambanis 2013: 69). Er ist der kleinere Teil des ZwischenhirnsZwischenhirn und steuert die biologischen Grundfunktionen des Körpers (vgl. Böttger 2016: 94): Atmung, Nahrungsaufnahme, Blutkreislauf. Zu Beginn der PubertätPubertät sendet der Hypothalamus chemische Signale an die Drüse Hypophyse, damit diese Botenstoffe ausschüttet, die wiederum u.a. die Produktion der SexualhormoneSexualhormone Östrogen und TestosteronTestosteron bei Mädchen bzw. Jungen beeinflussen. Der genaue Zeitpunkt ist individuell unterschiedlich und abhängig von weiteren Faktoren, beispielsweise den vorhandenen Fettreserven bei Mädchen.

Der Hypothalamus (1) befindet sich im Bereich der Sehnervenkreuzung. Er ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Nervensystem und Hormonsystem, erreicht die Größe eines Fünf-Cent-Stücks und wiegt ca. 15 Gramm. Durch den Hypophysenstiel (2) (Infundibulum) besteht eine Verbindung mit der Hypophyse (3) (HirnanhangdrüseHirnanhangdrüse), die wie ein Tropfen hängt. Die Hormonausschütung verläuft ab dort als Kettenreaktion wie folgt: Spezielle HormoneHormon aktivieren in den Eierstöcken bzw. Hoden die Produktion von Östrogen und TestosteronTestosteron, zwei SexualhormonenSexualhormone (4). Diese wirken erneut auf den Hypothalamus und beeinflussen den Sexualtrieb.

Hormonausschüttung

1.2 Qualitative Änderungen in den Hirnregionen

In der AdoleszenzAdoleszenz entsteht durch die Reorganisationsprozesse bis etwa zum 30. Lebensjahr ein Ungleichgewicht zwischen reiferen subkortikalen und unreiferen präfrontalen Hirnstrukturen. Dies betrifft insbesondere das früher reifende limbische System, das auch das BelohnungssystemBelohnung, Belohnungssystem beinhaltet, und das im StirnlappenStirnlappen sitzende Kontrollsystem (siehe Abb. 2). Dies ist mit tiefgreifenden emotionalen und kognitiven Veränderungen verbunden. Letztere umfassen auch die exekutiven Funktionen (vgl. 3.3.3), die Denken und Handeln kontrollieren, und so erst auch z.B. eine flexible Anpassung an neue sprachliche Herausforderungen in neuen sprachlichen Kontexten ermöglichen (vgl. Casey et al. 2010).

Nichtlineare Reifungsprozesse von subkortikalen und präfrontalen Hirnarealen

Die, an der gesamten körperlichen EntwicklungEntwicklung gemessenen, immer noch unreifen synaptischen Netzwerke im jungen Gehirn verantworten so die verminderte kognitive und emotionale SelbstregulationSelbstregulation und damit auch einen zeitweisen Kontrollverlust, auch in sprachlicher Hinsicht.

Das Spannungsfeld KognitionKognition – EmotionEmotionen ist für die PubertätPubertät konstituierend: Das Denken Pubertierender ist durch die sich erst entwickelnde neuronale Verbindung und Integration von limbischem System und präfrontalem Kortex geprägt. Ist wenig Erregung vorhanden, werden die Denkprozesse über den StirnlappenStirnlappen gesteuert (= kalte Kognition), bei starken EmotionenEmotionen werden Entscheidungen über das limbische System gesteuert (= heiße Kognition).

Besonderes Augenmerk verdient, auch in spracherzieherischer Hinsicht, die emotionale EntwicklungEntwicklung (vgl. 3.3). Natürliche Stressoren führen zu positiven Auswirkungen auf Anforderungen und Lernprozesse, jenseits einer gesunden Grenze verändern sie jedoch neuronale Strukturen, beispielsweise durch intensive AngstAngst/ anxiety, Angsterkrankungen, exzessiven Stress, soziale Be- bzw. Verurteilung. Ab dem frühen Sprachenlernen bis zum Ende der PubertätPubertät führen positives FeedbackFeedback und Erfolge zur gesunden SelbsteinschätzungSelbsteinschätzung und Selbstregulierung.

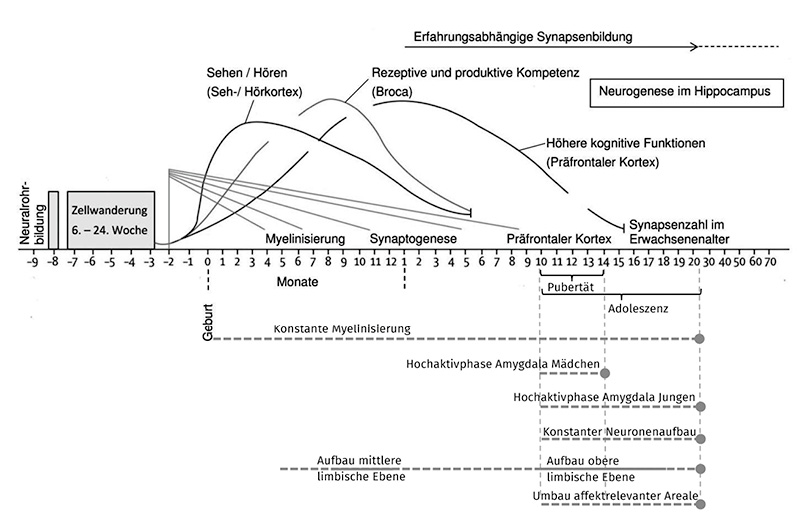

Die ReifungReifung des Gehirns von der Kindheit bis in die AdoleszenzAdoleszenz ist ein höchst dynamischer Gesamtprozess (vgl. Abb. 3) als Resultat vieler unterschiedlicher Einzelprozesse. Um zu verstehen, was diesbezüglich in der PubertätPubertät vor sich geht, ist zunächst ein Blick zurück in die EntwicklungEntwicklung des kindlichen Denkorgans bis zum Eintritt in die Pubertät notwendig.

Entwicklungsphasen

1.2.1 Pruning – gezielte Optimierung

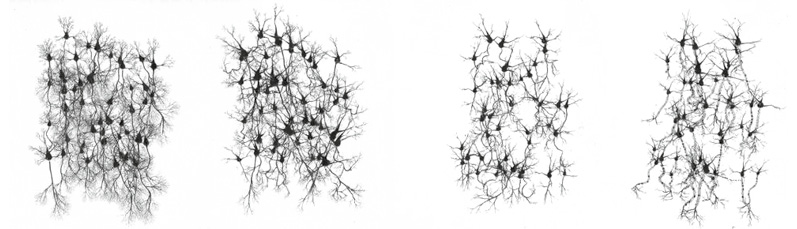

Schon bald nach der Geburt ist die Höchstzahl der Nervenzellen im Gehirn erreicht (ca. 60 Milliarden). Es fehlen nun noch größtenteils die verbindenden Synapsen. Die Zahl der in den ersten Lebensjahren entstehenden Synapsen erreicht mehrere Billionen und bildet mit den Zellen ein dichtes Netzwerk (vgl. Böttger 2016: 63). Es repräsentiert anatomisch die ungeheure Lernfähigkeit dieser frühen Altersspanne, die die Aufnahme von unzähligen Eindrücken und Impulsen ermöglicht. Dies geht zu Lasten von Konzentrationsfähigkeit und präziser Handlungseffizienz, die erst mit der EntwicklungEntwicklung in der PubertätPubertät erreicht werden können. Im Alter von etwa zehn Jahren wird die steile Synapsenentwicklung eingebremst. Die Atrophie ungenutzter ZellverbindungenZellverbindungen, die gegenüber der bisherigen Entwicklung nicht auffallend war und jetzt ein Gleichgewicht erreicht hat, nimmt schlagartig zu: Die Dysbalance kehrt sich um, die Entwicklung schaltet nun von Quantität auf Qualität und zwar nutzungsabhängig.

Use it or lose it heißt das neue Prinzip der HirnentwicklungHirnentwicklung, also Benützen oder Verlieren von neuronalen Verbindungen – Letzteres wird auch Pruning (engl., von Zurückschneiden, Stutzen) genannt. 30000 Nervenverbindungen werden pro Sekunde während der PubertätPubertät rückgebaut, umgerechnet also über 2,5 Milliarden täglich.

Dies geht einher mit einer Zunahme des Zellkörpervolumens. Bis zum Ende der AdoleszenzAdoleszenz sind es 50 Prozent aller seit Erreichen des Maximums bestehenden Synapsen. Das bedeutet einen massiven Substanzverlust (vgl. Abb. 4), jedoch zu Gunsten qualitativer Verbindungen, die nutzungsabhängig bestehen bleiben.

Wenngleich die Synapsendichte im Frontalhirn, dem Entscheidungszentrum hinter der Stirn (vgl. 1.2.2), nach der PubertätPubertät abgenommen hat, ist das Volumen des Gehirngewebes jedoch gleich geblieben (Blakemore 2006: 163).

Volumenänderung im Gehirn

Der Optimierungsprozess war lange unbekannt, wurde noch länger unterschätzt und sogenannte „pubertäre“, nicht immer rational erklärbare Verhaltensweisen Jugendlicher wurden ihm zugeordnet. Jedoch handelt es sich dabei um eine Erhöhung der Hirnleistungsfähigkeit durch die Entfernung überflüssiger und energieverbrauchender Leitungsmuster (vgl. Abb. 5). Parallel verstärken sich die synaptischen Verbindungen, über die häufig und intensiv elektrische Impulse übertragen werden.

Synaptische Verbindungen vom 10. Lebensjahr (links) bis zum Ende der PubertätPubertät (rechts)

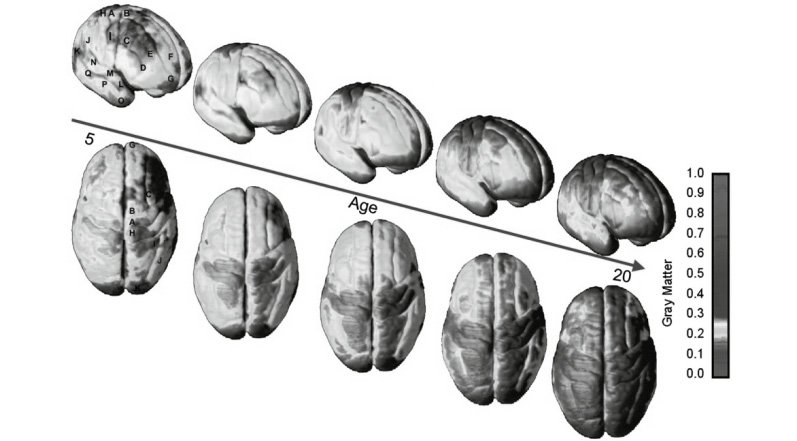

1.2.2 MyelinisierungMyelinisierung der Großhirnrinde

Die PubertätPubertät setzt ein während eines bereits nach der Geburt begonnenen Reifungsprozesses, der parallel zum Pruning verläuft: die MyelinisierungMyelinisierung. Die graue Substanz der Großhirnrinde, bestehend aus den Neuronen (Nervenzellen), reift bis zum Alter von 14 Jahren, dann fällt die Reifungskurve bereits ab. Ihre langen Nervenfortsätze bzw. -fasern, die Verbindungsleitungen, zwischen wenigen Millimetern und bis zu einem Meter lang, werden sukzessive mit einer eiweißhaltigen Fettschicht ummantelt, dem Myelin (vgl. Böttger 2016: 66; Konrad et al. 2013). Myelin ist hell, nahezu weiß, und wird deshalb auch als weiße Substanz bezeichnet. Wie die isolierende Ummantelung eines elektrischen Kabels sorgt die Myelinschicht einerseits für Schutz der Fortsätze (Axone), andererseits aber auch für eine höhere Leitungsgeschwindigkeit ohne Verlust der neuronalen Impulse. Diese kann bis über 400 km/h erreichen.

Anders als lange angenommen, ist die Zeit der PubertätPubertät auch eine Zeit der sich schnell und steil entwickelnden Potenziale. Durch die MyelinisierungMyelinisierung werden Verbindungen zwischen Hirnarealen, auch solchen, die weiter auseinanderliegen, effizient.

Die MyelinisierungMyelinisierung verläuft zuerst über die primären sensorischen und motorischen ArealeAreale des Kortex, insbesondere solche für das Hören, Sehen und Fühlen, sowie Bewegungen. Erst in der PubertätPubertät sind am Ende dieser EntwicklungEntwicklung alle Teile des präfrontalen Kortex mit den anderen Hirnarealen verbunden. (Böttger 2016: 91)

Diese EntwicklungEntwicklung hat demnach eine festgelegte Richtung, von posterior nach anterioranterior, von hinten nach vorne. Denken allgemein, kognitive Fähigkeiten, aber auch Sprachaufnahme, -verarbeitung und -produktion beschleunigen sich mit dieser Entwicklung. Insbesondere der präfrontale Kortex, der StirnlappenStirnlappen, wird weitgehend neu organisiert (vgl. Abb. 6).

Der präfrontale Kortex, auch Stirnhirn genannt, operiert kognitiv, antizipativ, exekutiv und evaluativ: Wichtige, nicht nur für das Sprachenlernen relevante Entscheidungen werden hier getroffen. Der „CEO des Gehirns“ (vgl. Böttger 2016: 46) aktiviert beim Sprachenlernen neue Hirnareale, in denen nach

Übung und Wiederholung sprachliche Informationen gespeichert werden, Handlungsplanungen und Entscheidungen stattfinden sowie Antizipationen, das Vorhersehen von Handlungen, ablaufen. Übungen führen zu Automatisierung/Habitualisierung: Neue Verhaltensmuster aktivieren zu Lernbeginn größere ArealeAreale im Kortex. Je häufiger neue Muster wiederholt werden, desto stärker bildet sich der belegte Bereich im Kortex zurück, die neuen Erfahrungen werden in subcortikale Bereiche und damit in das Unbewusste verlagert. Der präfrontale Kortex entwickelt sich am langsamsten und erst zuletzt vollständig. (Böttger 2016: 46)

Wenn er dann vollständig entwickelt ist, die synaptischen Verschaltungen, die Kortexbereiche untereinander sowie die tieferen Bereiche des Gehirns zu einem Konnektom zusammenführen, dann sind auch die kognitiven Prozesse und Exekutivfunktionen im präfrontalen Kortex feinabgestimmt (vgl. Barkovich 2000; Benes et al. 1994).

Dynamischer Umbau der grauen Substanz durch MyelinisierungMyelinisierung

1.2.3 Limbisches System

Der Prozess des qualitativen Umbaus hat auch seinen Preis. Er führt zunächst zur Spezialisierung, einer Art finetuning motorischer Fähigkeiten, auch im Bereich der Sprache. Das Neurotransmittersystem des Gehirns, verantwortlich für die Übertragung der Impulse von einer Nervenzelle auf andere durch Botenstoffe, verändert sich.

So erhöht sich bei der Aussicht auf BelohnungBelohnung, Belohnungssystem beispielsweise die KonzentrationKonzentration des im Volksmund und populärwissenschaftlich fälschlicherweise als „Glückshormon“ bezeichneten Neurotransmitters DopaminDopamin im StirnlappenStirnlappen, dem präfrontalen Kortex, und vermindert dessen LeistungsfähigkeitLeistungsfähigkeit. Gleichzeitig steigt sie im Nucleus accumbens mit seinen Dopaminrezeptoren an. Dopamin ruft GefühleGefühle der MotivationMotivation, der Euphorie und der Vorfreude hervor und überschwemmt das Gehirn buchstäblich.

Das „Übermannen der GefühleGefühle“, RisikobereitschaftRisikofreudigkeit, -bereitschaft und der Drang nach Anerkennung durch die peergroup hat seinen Ursprung dort im (meso)limbischen System: Vom Mandelkern (AmygdalaAmygdala), der die Information von außen verarbeitet, wallen sie ungefiltert und häufig unkontrollierbar hervor (vgl. Abb. 7). Durch diese während der AdoleszenzAdoleszenz typischerweise erhöhte Aktivität der Amygdala bei der emotionalen Reizverarbeitung können variable Gefühlszustände (vgl. Kap. 3.3) korrelieren, so z.B. verminderte AufmerksamkeitAufmerksamkeit oder impulsive Reaktionen auf Stressoren: Von himmelhoch jauchzend bis zutiefst betrübt reicht die emotionale Spanne. Dies schließt mögliche depressive Affekte mit ein (vgl. Spear 2010).

Das limbische System ist vor allem eine funktionale, weniger eine anatomische, Einheit und gehört zu den ältesten Teilen des Gehirns. Im limbischen System wird deutlich repräsentiert, wie eng Lernen, Gedächtnis, MotivationMotivation und GefühleGefühle zusammenhängen. Es ist eine ringförmige Anordnung verschiedener Hirnareale mit Filterfunktion: Sie entscheiden hauptsächlich, ob und welche Inhalte verarbeitet werden, sodass diese dann gegebenenfalls langzeitlich in der Großhirnrinde abgespeichert werden können. Dabei spielen EmotionenEmotionen, Motivationen, Relevanz und Präferenzen eine entscheidende Rolle (Böttger 2016: 55).

Erst im Alter zwischen 20 und 25 ist der präfrontale Kortex so weit ausgereift, dass er emotionale Affekte gezielt unterdrücken kann (vgl. Abb. 7a und b). Da Jugendliche in der AdoleszenzAdoleszenz tendenziell stärker ihr bereits gereiftes limbisches System nutzen (vgl. Sambanis 2013: 70f.), rangieren emotionale Verarbeitungen somit vor kognitiven. Der Verstand hat den Rest des Gehirns quasi noch nicht im Griff. Strategische, langfristige Planungen sind weitgehend noch nicht möglich. Für das Sprachenlernen liegt in dieser Erkenntnis ein Hinweis auf entsprechende Aufgabenformate (vgl. Kap. 5).