Sprachen lernen in der Pubertät

- -

- 100%

- +

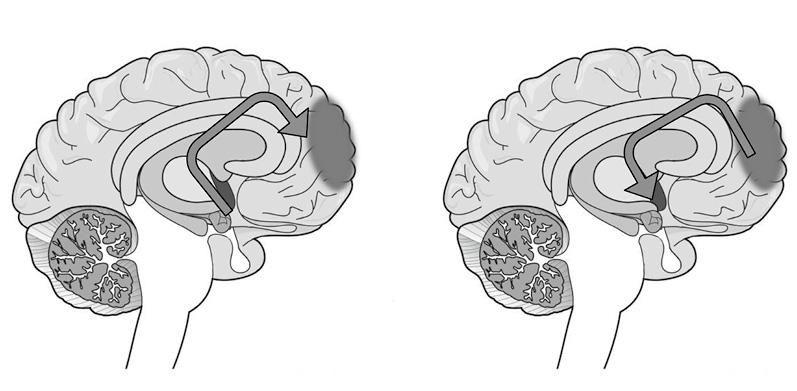

EntwicklungEntwicklung der kognitiven Kontrolle in der Adoleszenz (a) bzw. nach der Adoleszenz (b)

Die Fähigkeit, sich in andere zu versetzen, die eigene Perspektive zu verändern, ist vor der PubertätPubertät teils schon ausgeprägt. Während der Pubertät nimmt sie ab, mit dem Grad der HirnreifungHirnreifung dann erst wieder zu (vgl. 3.3.5). EmpathieEmpathie ist hochgradig sprachenrelevant – besonders auch in kommunikativen und interkulturellen Kompetenzen erhält sie Bedeutung. Die Beurteilung und Interpretation der Resultate dieses Perspektivwechsels allerdings ist meist noch geprägt durch den emotionalen Filter des limbischen Systems und weniger durch KognitionKognition.

1.2.4 Weitere relevante Veränderungen

Interhemisphärische Relaisstation: der Balken

Das Corpus callosum ist ein neuronaler Faserbalken, der die Hemisphären im Gehirn verbindet. Auf der Suche nach weiteren Wachstumsmustern des sich entwickelnden Gehirns vor und während der PubertätPubertät ist festzustellen, dass sich dieses Hirnareal vor und während der Pubertät stark entwickelt, sich aber gleich anschließend abschwächt.

Für Eltern und Lehrkräfte ist die Erkenntnis von hohem Interesse, dass diese Ergebnisse Studien zum Spracherwerb stützen, die eine Abnahme der Fähigkeit, neue Sprachen zu lernen, propagieren (Thompson et al. 2000).

Hormonelle Besonderheiten

Das HormonHormon Oxytocin ist u.a. verantwortlich für die Verstärkung sozialer Bindungen (vgl. Steinberg 2008) sowie die Selbstwahrnehmung während der PubertätPubertät. Ein großes Bestreben Jugendlicher ist, selbstbewusst und somit gelassen aufzutreten. Dies prägt sich auch im Sprachgebrauch aus (vgl. Kap. 2).

Eine kleine Drüse im Zentrum des Gehirns, die Epiphyse oder auch ZirbeldrüseZirbeldrüse genannt, produziert das HormonHormon Melatonin, das den Tag-Nacht-Rhythmus steuert. Während der Wachstumsphase erzeugt es jedoch bei pubertierenden Jugendlichen Müdigkeit gleich einem Jetlag, d.h. in vielen Fällen mit einer Verzögerung von bis zu zwei Stunden gegenüber den „normalen“ Zeitabläufen (vgl. Sambanis 2013: 86).

Dies erklärt die jugendliche Tendenz, länger aufbleiben zu wollen. Der Abbau des HormonsHormon geschieht wiederum mit gleicher Verzögerung, was morgendliche Müdigkeit und Schlafmangel zur Folge hat. Auf diesen Umstand sind institutionalisierte Bildungseinrichtungen nicht eingestellt, sie verlegen sogar teils den Unterrichtsbeginn wegen organisatorischer Notwendigkeiten (Busfahrpläne etc.) noch weiter in den frühen Morgen. Neben sich unweigerlich einstellenden Konzentrationsmängeln, die sich nicht nur auf das Sprachenlernen auswirken, sind erhöhte Reizbarkeit und Anfälligkeit für depressive Stimmungen (vgl. 3.2.1 und 3.3.5) erheblich lernkontraproduktiv.

Kortex

Die zerebrale Reorganisation wird in Untersuchungen mit EEGElektroenzephalographie (Elektroenzephalographie) ebenfalls deutlich. Dabei können zunehmende kognitive Fähigkeiten in der AdoleszenzAdoleszenz in Studien zur neuropsychologischen Intelligenzforschung mit Fokus auf die MyelinisierungMyelinisierung des präfrontalen Kortex belegt werden (Tamnes et al. 2010, 2012). Mit fortschreitender Adoleszenz zeigt sich beim Vergleich von Wellenfrequenzen eine starke Tendenz zur LeistungsfähigkeitLeistungsfähigkeit des StirnlappensStirnlappen und damit der Effizienz kognitiver Funktionen des beinahe Erwachsenen. Messbar ist gleichzeitig eine Abnahme des Glucose-Stoffwechsels, die diese Entwicklungsrichtung unterstützt (vgl. Spear 2010: 7).

1.3 Genderunterschiede

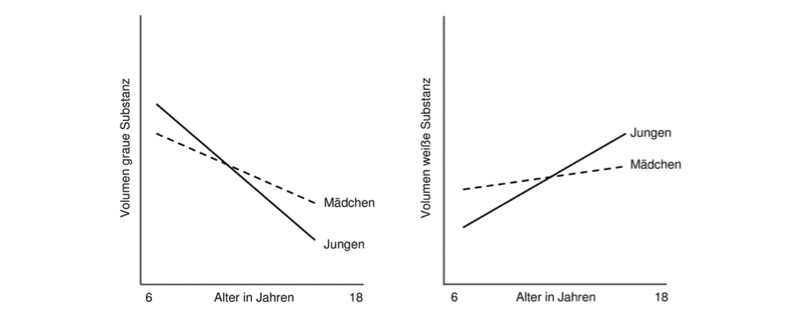

Die MyelinisierungMyelinisierung verläuft bei jungen Männern und Frauen bis zum Alter von etwa 18 Jahren leicht unterschiedlich ab und nivelliert sich dann in etwa. Abb. 8 verdeutlicht dies grob. Von erheblichem Interesse dabei ist der Umstand, dass sich dieser Prozess besonders in den für die SprachverarbeitungSprachverarbeitung verantwortlichen Hirnarealen niederschlägt. Lese- und SchreibkompetenzenSchreibkompetenzen wie auch feinmotorische Fähigkeiten, z.B. Handschrift, entwickeln sich ganz erheblich früher und schneller bei Mädchen. Diese Unterschiedlichkeit gleicht sich ab 18 Jahren dann aus, wenn nicht vorher eine genderspezifische Stigmatisierung stattfindet (vgl. Böttger 2016: 96).

Genderabhängige MyelinisierungMyelinisierung

Die Aktivität in den beiden Hemisphären verdient ebenfalls Berücksichtigung bei der Unterstützung und Planung von Lernprozessen bei Jugendlichen: Im Alter von 14 bis 17 Jahren sind deutliche Unterschiede nachweisbar. Sie bestehen bei Mädchen vor allem in der klar effizienteren, funktionell symmetrischer organisierten Aktivierung der Hirnhälften zur Lösung sprachlicher Aufgaben. Obwohl das weibliche Gehirn durchschnittlich 13 Prozent kleiner und leichter ist, kann es insbesondere durch die beidseitige Aktivierung der Hemisphären 20 bis 30 Prozent mehr Hirnanteile für Sprache erschließen (vgl. Harasty et al. 2000: 404f.). Dies gilt insbesondere für die Sprachwahrnehmung, auch für außersprachliche Zeichen. Jungen nützen, wenn auch viel eingeschränkter, ebenfalls die rechte Hemisphäre, da ihnen sonst wesentliche Sprachinformationen verschlossen bleiben.

Auch EmpathieEmpathie kann sich durch den Miteinbezug entsprechender ArealeAreale bei Mädchen früher ausprägen, was beim metaphorischen Lesen sichtbar wird. Jungen hingegen verwenden stärker eine einzige Hirnhälfte, sie arbeiten hypothetisch demnach mit nur einer einzigen Aufgabenstellung effizienter (Böttger 2016: 87).

1.4 Verändertes SchlafverhaltenSchlafverhalten

Während der PubertätPubertät ändert sich bei den Jugendlichen der Schlaf-Wach-Rhythmus ganz erheblich. Diese Veränderungen führen dazu, dass, wie gesagt, der übliche frühe Beginn der Schul- und Ausbildungszeiten oft durch Müdigkeit und Passivität geprägt ist (vgl. Scheidt et al. 2000). Der Grund dafür liegt vor allem im nächtlichen Schlafdefizit, das wiederum von einem späteren Zubettgehen als in der Kindheit herrührt. Jungen sind davon häufiger betroffen als Mädchen, außerdem nimmt es in der AdoleszenzAdoleszenz stetig zu (ebd.).

Speziell zu Beginn der PubertätPubertät, etwa im Alter von zehn bis elf Jahren und noch vor den ersten sichtbaren physischen Veränderungen (vgl. Sadeh et al. 2009), verschiebt sich das SchlafverhaltenSchlafverhalten schubartig. Zunächst geschieht dies etwa um durchschnittlich 50 Minuten Richtung Mitternacht. Dazu reduziert sich die durchschnittliche Schlafdauer um 40 Minuten, später dann um bis zu zwei Stunden (vgl. Hansen et al. 2005). Nächtliche Aufwachphasen betreffen in dieser Zeit vor allem Jungen, weniger Mädchen. Es ist anzunehmen, dass sich die pubertätsrelevanten neuronalen EntwicklungenEntwicklung in psychischer wie physischer Hinsicht früher an der Schlaforganisation als an körperlichen Veränderungen diagnostizieren lassen. Unregelmäßiges Schlafverhalten, wie z.B.

Einschlafschwierigkeiten und langes Wachliegen,

morgendliche Aufwachprobleme sowie

überlanges Ausschlafen bis in den Nachmittag an Wochenenden,

ist eine erste Beobachtung, die vor allem Eltern machen und beurteilen können sollten. Dieses veränderte SchlafverhaltenSchlafverhalten ist in der Phase der PubertätPubertät jedoch kontraproduktiv: Wo wegen der großen physischen Veränderung eigentlich Erholung und Schlaf notwendig wären (vgl. Randler et al. 2009), wird nächtliches Aufbleiben als erwachsen empfunden. Neben diversen, kontrollierbaren Gründen für spätabendliches Agieren (späte Hausaufgaben und Lernphasen sowie Internetkonsum) gibt es einen rein biologischen Grund für das mangelnde Müdigkeitsgefühl.

Das HormonHormon Melatonin, auch „DunkelhormonDunkelhormon“ (vgl. 1.2.4) genannt, wird bei Lichtmangel bzw. einsetzender Dunkelheit ausgeschüttet. Es sendet das Signal zum Müdewerden an den Körper. Der Spiegel erhöht sich individuell unterschiedlich nachts bis auf das Zwei- bis Dreifache. Während der PubertätPubertät geschieht dieser Vorgang individuell deutlich verzögert (vgl. Carskadon et al. 1998), das Einsetzen von Müdigkeit erfolgt verspätet.1

Im in der Regel gegen 8 Uhr morgens beginnenden Schulunterricht wirkt nun die innere Uhr gegen das vorgegebene Programm, für die Jugendlichen ist es subjektiv beurteilt noch nachts bzw. sehr früh morgens vor dem eigentlichen Aufstehen. Vergleichbar ist der körperliche Zustand zu dieser Zeit mit dem Jetlag-GefühlGefühle eines Flugreisenden nach Asien. Mangelnde LeistungsfähigkeitLeistungsfähigkeit, lange Reaktionszeiten, Lustlosigkeit (Drake et al. 2003), Launenhaftigkeit, HyperaktivitätHyperaktivität, Nervosität, Konzentrationsmangel und gedankliche innere Emigration, passives Verhalten, kurze Einschlafphasen sind die Folge, was dann wiederum zu schlechteren schulischen Leistungen und Leistungsnachweisen führen kann (vgl. Randazzo et al. 1998; Wolfson/Carskadon 1998). Negativ beeinflusst werden durch das sich aufbauende Schlafdefizit die nachschulischen Zeiten am Nachmittag bzw. Abend. Vorbereitungen aller Art auf den kommenden Tag werden deshalb zunehmend erschwert (vgl. Mercer et al. 1998), es kommt zu einem buchstäblichen Teufelskreis mit der Tendenz einer psychisch-physischen Abwärtsspirale. Sie äußert sich in der Regel durch Mangelzeiten an Schlaf im Lauf der Woche und ausgiebigen kompensativen Schlafphasen an den Wochenenden.

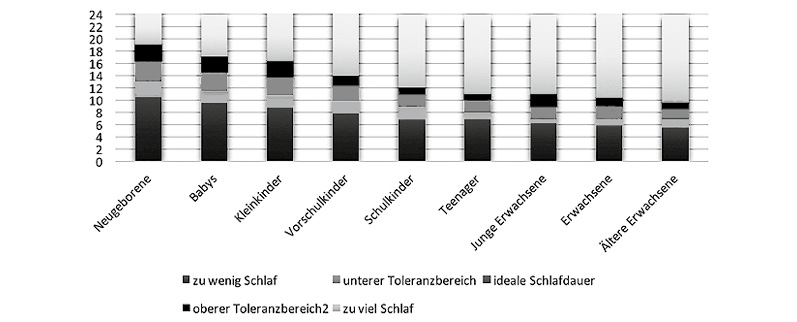

Der Schlafbedarf ändert sich in der Lebensspanne deutlich, der ideale Schlafbedarf bei Pubertierenden liegt bei etwa 9,5 Stunden. Die zumeist unter der Woche nur erreichten sechs Stunden hingegen sind eindeutig zu wenig:

Verschobener Biorhythmus bei TeenagernTeenager

Die Konsequenzen für die Organisation und Struktur von Schule und Unterricht liegen buchstäblich auf der Hand: Biologische EntwicklungenEntwicklung und erhöhte schulische wie gesellschaftliche Anforderungen, inklusive des sozialen peer-Drucks, bedingen sich gegenseitig sowie, möglichweise verstärkend, ungünstige Schlafgewohnheiten. Eltern, Lehrkräfte sowie Bildungsverantwortliche spielen eine ganz erhebliche Rolle bei dem nötigen Umstrukturierungsprozess, der vor allem zunächst zeitlichen Reorganisation schulischer Abläufe. Schlafbedürfnisse gilt es zu priorisieren, da sie sich positiv wie negativ auf Lernprozesse und -erfolge auswirken, so auch beim (Fremd-)Sprachenlernen. Ganz konkret benötigen TeenagerTeenager während der PubertätPubertät Hilfe bei ihrer zeitlichen Strukturierung und Priorisierung des Tagesablaufs. Genügende Pausenzeiten und leistbare Aufgaben entlasten. Letztlich können auch Ärzte pubertierenden Jugendlichen helfen, bewusst eine gesunde Einstellung zu Schlaf zu entwickeln.

Solche Konsequenzen umfassen die Ganztagsschule (vgl. Hansen et al. 2005) sowie einen um das Schlafverzögerungsquantum verschobenen, um ca. eine Stunde später beginnenden Unterricht (vgl. Roenneberg et al. 2004), sowie in der Folge auch später am Vormittag stattfindende Leistungstests. Bis hin zur methodischen Ebene wirken sich die nötigen Anpassungen aus – rezeptive, musische, körperlich langsam aktivierende Aufgaben in Gruppen mit inhaltlich noch geringem Schwierigkeitsgrad sollten vor anspruchsvollen kreativen und kognitiven Aktivitäten stattfinden.

Im häuslichen Umfeld und unter elterlichem Einfluss sind einige Voraussetzungen günstigstenfalls schlaf- und somit (sprach)lernleistungsförderlich: Ruhige, stressfreie und medienarme abendliche Atmosphäre mit routinierten Abläufen, etwas abgedunkelten Räumlichkeiten bzw. geringen Anteilen an Computerspielen, Videokonsum oder auch intensivem Lernen. Bläuliche Lichtquellen bei Smartphones, Tablets und PCs sowie NikotinNikotin, Alkohol und Koffein wirken kontraproduktiv beim Einschlafen bzw. schlafstörend.

Sogenannte Lichtduschen am Vormittag, u.a. durch das partielle Verlegen des Lernortes nach draußen, und sportliche Betätigungen am Frühabend sowie leichtes Abendessen hingegen beeinflussen das SchlafverhaltenSchlafverhalten positiv. Ein kurzer Nachmittagsschlaf (maximal 30 Minuten) und möglichst äquivalentes Schlafverhalten am Wochenende, natürlich mit den altersgemäßen Ausnahmen, sind gleichermaßen positiv zu bewerten.

1.5 Zwischenfazit

Die Vermutung liegt nahe, dass das jugendliche Gehirn durch die Dysbalance zwischen EmotionEmotionen und KognitionKognition gezielt auf spezifische Erfahrungen vorbereitet wird. Dies würde ebenso klare und Orientierung gebende Lernformen, aber auch die vorsichtige Heranführung an spezifische flexible und offene Lernformen erfordern. Um dieses besondere Lernfenster zu nutzen, müssen kognitive Anforderungen leistbar sein. Zudem sollte der negative Effekt von passivem TV-, Internet- und Videokonsum sowie der mögliche positive Effekt eines gezielten Prunings, z.B. durch Sport, Musik und geistige Anforderungen bewusst gemacht werden.

Als BezugspersonenBezugspersonen mit der Dysbalance (sprach-)erzieherisch professionell umzugehen und zu einer Balancierung beizutragen, ist zudem für die Jugendlichen berufsvorbereitend und wirkt bezüglich extremen psychischen Schwankungen hin zu Depressionen und gar Schizophrenie prophylaktisch (zu AngsterkrankungenAngst/ anxiety, Angsterkrankungen in der PubertätPubertät vgl. 3.3.5).

Dazu darf jedoch das erwachsene Gehirn nicht als Zielzustand angesehen werden, der erreicht wird, indem man die pubertäre Phase als defizitär ansieht und irgendwie absolviert, sondern ihre Potenziale gezielt nutzt (vgl. Konrad et al. 2013: 429).

Ausgewählte Literaturhinweise

Böttger, H. (2016). Neurodidaktik des frühen Sprachenlernens. Wo die Sprache zuhause ist. Stuttgart: utb.

Giedd, J.N./Blumenthal, J./Jeffries, N.O./Castellanos, F.X./Liu, H./Zijdenbos, A./Paus, T./ Evans, A.C./Rapoport, J.L. (1999). Brain Development during Childhood and Adolescence: A Longitudinal MRI Study. In. Nature Neuroscience 2 (10): 861–63.

Hansen, M./Janssen, I./Schiff, A./Zee, P.C./Dubocovich, M.L. (2005). The Impact of School Daily Schedule on Adolescent Sleep. In. Pediatrics 115 (6): 1555–61.

Sambanis, M. (2013). Fremdsprachenunterricht und Neurowissenschaften. Tübingen: Verlag.

2. Kommunikation

In diesem zweiten Kapitel soll die Kommunikation der pubertierenden Jugendlichen in den Blick genommen werden. Ihre Ansprechpartner, die Art und Weise des mündlichen und schriftlichen Ausdrucks sind sowohl für die sprachliche EntwicklungEntwicklung in der Muttersprache als auch in allen anderen Sprachen relevant. Besonders die institutionalisiert wie auch außerschulisch erlernte Kinder- und Jugendkultursprache Englisch ist betroffen, denn ein nicht unerheblicher Teil konstituiert die Jugendsprache (vgl. 2.1.3 & 2.2.1). Die Problematik der Vermittlung von englischsprachigen Standards im Unterricht entsteht für die AltersgruppeAltersgruppe dann, wenn ihre Sprech-/Schreibintentionen mit den schulisch vermittelten Sprachmitteln nicht ausgedrückt werden können. Der Stil, das „Wie“ des Sprechens und Schreibens sowie das Register pubertierender Jugendlicher, also das „Wann/In welcher Situation“, „Mit wem“ und „Wie“, spielen in der Regel keine unterrichtliche Rolle, müssen aber dennoch immer wieder involviert werden. Die Nicht-Berücksichtigung der jugendlichen Sprachebene lässt sonst schnell eine Schieflage gegenüber den literarischen Texten sowie Sachtexten entstehen, die für eine sprachliche Vorbildwirkung exemplarisch vorgehalten werden müssen. Jugendliche sehen die verwendete Sprache als eine künstliche, erwachsenenorientierte Ausdrucksmöglichkeit, die sie zwar verstehen lernen, jedoch nicht anwenden. In den typischen Rückzugsphasen, in denen TeenagerTeenager keinerlei Kommunikation aufrechterhalten wollen, verstärkt sich der sowieso vorhandene Unterschied.

2.1 Ansprechpartner

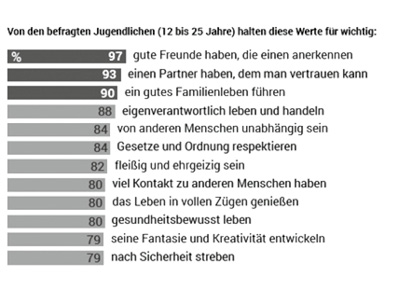

Das Spektrum der Ansprechpartner der pubertierenden Jugendlichen erweitert sich nach der Kindheit schnell. Neben den Eltern bzw. den Erziehungsberechtigten und Familienmitgliedern als feste Bezugsgröße sind es zwei Gruppen, in denen sich die sozialen Netzwerke der Jugendlichen zügig entwickeln: Lehrkräfte und die peers, die Gleichaltrigen. Die Bewertung aller drei Gruppen bleibt positiv, einzig die dominante Rolle der Eltern bzw. der Familie ändert sich. Sie wünschen sich Unabhängigkeit und viele Kontakte, wollen aber auch den sicheren Hafen der Familie und Freunde nicht missen.Dies sind die neuen Prioritäten (vgl. Abb. 10).

Werte Jugendlicher

2.1.1 Eltern und Erziehungsberechtigte

Noch in der Kindheit die absoluten Orientierungsfixpunkte, ab Beginn der PubertätPubertät scheinbar und zunehmend „entthront“ – so ändert sich, zugespitzt ausgedrückt, die Rolle der Eltern und Erziehungsberechtigten. Während der ersten Lebensjahre standen die Eltern uneingeschränkt im Mittelpunkt, im Kindergartenalter sowie in der Grundschule nahmen der Einfluss und die Vorbildwirkung der Erzieherinnen und Lehrkräfte deutlich zu, ohne die Leitposition zu stark zu beeinflussen. Am Ende richten Kinder ihre AufmerksamkeitAufmerksamkeit auf Gleichaltrige und ihre eigene Stellung innerhalb dieser Gruppe. Die Eltern werden bewusst zu Gunsten des Einflusses der AltersgenossenAltersgenossen in den Hintergrund geschoben.

Als Vorbilder in Bezug auf kommunikative Mittel, wie Wortwahl, Register, Stil etc., werden Eltern ebenfalls durch peers ersetzt, die diese Rolle übernehmen. Paradox, aber zutreffend: Pubertierende Jugendliche erwarten nicht, dass Eltern sich nun auf das Sprachniveau der gleichaltrigen Freunde begeben, dies wird in der Regel eher als peinlich empfunden (vgl. 2.2.2).

Als Kommunikationspartner sind Eltern dennoch weiter wichtig, nur die Inhalte der Gespräche ändern sich. Auf Ablehnung stoßen – eine Parallele zur mangelnden jugendlichen Akzeptanz von unterrichtlichem Befehlston – eindringliche Bitten, Aufforderungen, verbale Einbahnstraßen ohne partnerschaftliche Replikmöglichkeit. Dies erkennen Eltern nicht immer und fühlen sich persönlich in der ehemals so engen Beziehung herabgesetzt. Dies und die Enttäuschung, dass die gewohnte familiäre Idylle mit den klaren Hierarchien sich nun ändert, führt schnell zu Auseinandersetzungen, die ausufern können: Streitigkeiten, verbale Provokationen, Grenzüberschreitungen, letztlich Wut und Tränen bei allen Beteiligten, das ist ein Teufelskreis hauptsächlich von Fehlkommunikation, den es zu unterbrechen gilt.

Die eigene Einstellung, die verantwortliche Haltung den Kindern gegenüber und das eigene, auch verbale Verhalten neu zu überprüfen, fällt verständlicherweise schwer. Dabei geraten Eltern häufig in typische kommunikative Verhaltensmuster, die diesen Prozess zusätzlich belasten:

1 Überstarke Bindung wirkt kontraproduktiv. Die scheinbare Ablösung der eigenen Kinder durch übertriebene, sich mit den Problemen der Kinder identifizierende „Wir“-Formulierungen zu kompensieren und sich damit auf die gleiche Stufe zu begeben, verunsichert die Jugendlichen. Starke Kontrolle und Einschränkungen der Unabhängigkeitsbestrebungen sind ebenfalls ungünstig, um Kommunikation und Kontakt aufrechtzuerhalten.

2 Elterliche unterschwellige Projektionen eigener Wünsche sind schwer zu entdecken. Jugendliche jedoch spüren sie schnell, denn unter dem Deckmäntelchen von liberalem Loslassen wird übergroßes Interesse durch ständiges Nachfragen und unterschwellige Botschaften transportiert. Schuld und schlechtes Gewissen sind das Resultat, deren ursächliche EntwicklungEntwicklung Jugendliche zurückverfolgen können. Eine unbeschwerte Kommunikation mit den Eltern ist dann kaum möglich.

3 Überfordernd wirken letztlich Desinteresse, Gleichgültigkeit und zu früh und zu viel übertragene Selbstständigkeit. Der gesuchte Rat als willkommener partnerschaftlicher Kommunikationsanlass entfällt hierbei.

Patentrezepte für eine gelungene Kommunikation zwischen Eltern und pubertierenden Jugendlichen gibt es nicht. Wesentliche Aspekte gelungener Ansätze sind jedoch partnerschaftlich ausgerichtete Gespräche, inhaltlich relevante Diskussionen auf Augenhöhe ohne „Verlierer“, sichere, souveräne Gelassenheit und Aushalten von Provokationen, permanentes, verlässliches und nachhaltiges Ernstnehmen der Anliegen der großen Kinder sowie elterliches Bewusstsein des Dilemmas der Jugendlichen zwischen Kontaktwunsch und Abgrenzung.

2.1.2 Lehrkräfte

Schule und PubertätPubertät scheinen auf den ersten Blick nicht recht zueinander passen zu wollen. Vorgegebene, systematische Progressionen der Curricula trotz aller IndividualitätIndividualität, Leistungsdenken und überbordende vermittelnde methodische Verfahren haben allen Reformbemühungen widerstanden. Die Stellvertreterinnen und Stellvertreter der Institution Schule, die Lehrkräfte, müssen, oft auch gegen ihre erklärte Überzeugung, diese in der Sekundarstufe aller Schularten noch nicht altersgerechte Ausrichtung von Lernmanagement an der Unterrichtsfront möglichst glaubhaft erhalten.

Das hierarchische Prinzip sowie mangelnde Individualisierungsmöglichkeiten stehen jedoch in Widerspruch zu neurobiologischen und auch modernen pädagogischen und didaktischen Erkenntnissen. Auch wenn diese universitär vermittelt wurden und als Lehrkompetenzen quasi vorliegen, stehen strukturelle und organisatorische Belange bei Lehrkräften häufig im Vordergrund und lassen unterrichtliches Handeln nicht zu.

Jugendliche, die sich ausdrücken wollen, müssen zuhören, und selbst wenn sie das nicht können, müssen sie so tun als ob. Die disziplinarischen Mittel, die Notengebung an der Spitze, reichen nicht immer aus, um die extrinsische MotivationMotivation zu gewährleisten. Das Ergebnis sind enttäuschende, frustrierende und verärgernde Kommunikationen, die alle Beteiligten nicht wollen.

Die Lösung liegt trotz aller Einschränkungen bei den Lehrkräften selbst. Ihnen stehen umfassende professionelle Kompetenzen zur Verfügung (vgl. Böttger/BIG-Kreis 2007). Sie besitzen deshalb äußerst relevante

1 Reflexionskompetenzen, um verbale Entgleisungen nicht persönlich zu nehmen, zugewandt und freundlich zu bleiben, Vorwürfen ernsthaft zu begegnen, Ratschläge nur gefragt zu erteilen, gezielt Gesprächstechniken einzusetzen sowie individuell Zutrauen und Vertrauen zu signalisieren.

2 didaktische Kompetenzen für einen offenen, fordernden und fördernden Unterricht (siehe Kap. 5), mit Raum und Zeit für KreativitätKreativität, Experimente und Strategien.

Die genannten Punkte beziehen sich auch und zuvorderst auf jede Fremdsprachenlehrkraft. Gerade beim sprachlichen Paradoxon, dem Unterschied in den kognitiven muttersprachlichen Fähigkeiten und dem sich entwickelnden Wissen auf der einen Seite sowie der noch reduzierten fremdsprachlichen PerformanzPerformanz auf der anderen, wird dies deutlich: Großzügigkeit, Fehlertoleranz, Vermittlung von Erfolgserlebnissen und Achtsamkeit sind didaktische Aspekte eines altersgerechten Fremdsprachenunterrichts. Verantwortlich zu kommunizieren, vor allem die Kompetenzunterschiede in der Fremdsprache nicht als Machtmittel zu missbrauchen, sind unverzichtbare Gelingensbedingungen.

2.1.3 Peergroup

In erster Linie ist eine peergroup eine in der Regel mehr oder weniger große Gruppe von Gleichaltrigen und Gleichgesinnten, in der sich wiederum „beste Freundinnen und Freunde“ sowie „Kumpel“ finden, mit denen Cliquen oder Banden gebildet werden. In der Regel bedeutet peer auch eine Art Gleichstellung, jedoch sind klare Hierarchien mit Anführern keine Seltenheit. Die peergroup wird weiter definiert durch die räumliche Nähe ihrer Mitglieder, durch ähnliche Interessenslagen, abgrenzende äußerliche Zeichen sowie durch einen eigenen Sprachstil (vgl. 2.2).