- -

- 100%

- +

Im dritten, umfangmäßig größten Teil des Aufsatzes kommen allgemeinere politische Themen und Reformen zur Sprache, welche zwar nicht direkt mit den staatlichen Finanzen zu tun hatten, aber für die allgemeine Prosperität des Landes dennoch als wichtig bezeichnet werden. Einen großen Raum nehmen dabei fiskalpolitische Diskussionen ein. Vor allem das System der indirekten Steuern war im damaligen Frankreich sehr kompliziert, wenig berechenbar und auch sehr ungleich verteilt, was einerseits eine ständige Ungewissheit für die Steuerzahler bedeutete, andererseits für das Wirtschaftsklima im Land schädlich war. Necker versuchte, hier Verbesserungen durchzuführen, musste aber zugeben, dass wegen des Krieges einige Projekte verschoben werden mussten, insbesondere jene, welche eine gewisse Ertragseinbusse befürchten ließen. Denn um den Schuldendienst sicherzustellen war er ängstlich darauf bedacht, die Einkünfte des Königs, Ludwig XVI. nicht zu schmälern, mochten die damit verbundenen Reformen auch noch so sinnvoll sein. So musste die Reform der Kopfsteuer auf später verschoben werden, ebenfalls die der Salzsteuer. Diese war ein besonders eindrückliches Beispiel dafür, wie kompliziert das damalige Steuersystem war. Frankreich war bezüglich der Salzsteuer in mehrere große Hauptsteuerklassen eingeteilt, in welchen der Salzpreis ganz unterschiedlich hoch war. Dieses Preisspektrum führte zu großem Salzschmuggel, welcher wiederum unter Einsatz großer Ressourcen bekämpft werden musste. Auch innerhalb dieser Hauptsteuerklassen gab es große Preisunterschiede, so dass praktisch im ganzen Land ein permanenter Schmuggelkrieg herrschte. Um dem entgegenzuwirken, schlägt Necker im Compte rendu zwei alternative Maßnahmen vor: Entweder man schaffe die Salzsteuer komplett ab, was aber angesichts ihres großen Ertrages von 54 Mio. Livre nicht möglich sei, oder man sorge wenigstens für einen einigermaßen einheitlichen Salzpreis, damit dem Schmuggel die Grundlage entzogen werde. Doch solche komplizierten Reformen könnten erst nach Beendigung des Krieges angegangen werden. Weitere von Necker angesprochene Steuerarten waren die Zwanzigsten auf das Einkommen, die Hauptertragssteuer, die Steuer auf offizielle Akten Grenzzölle und Wegzölle, die lokale Warensteuern, Steuern auf den Ämterbesitz sowie die Fron.

Neben diesen fiskalpolitischen Diskussionen spricht er auch Themen institutioneller und sozialpolitischer Art an. Einen großen Raum nehmen insbesondere die Provinzialadministrationen ein. Dieses Projekt, von Necker gestartet, sah die Errichtung von Regionalparlamenten vor, welche im begrenzten Gebiet einer Provinz Lösungen zu regionalpolitischen Problemen suchen sollten. Insbesondere die gerechte Aufteilung der Steuern, die Behandlung der Klagen der Steuerpflichtigen, der Straßenunterhalt und die Mehrung des allgemeinen Wohlstandes gehörten zu ihren zentralen Aufgaben. Obwohl jegliche Beschlüsse dieser Administrationen an die königliche Zustimmung gebunden blieben und dessen volle Autorität nicht beschränkt wurde, erkannte Necker, dass es nicht nötig und auch nicht sinnvoll war, wenn Lösungsansätze immer nur von Versailles ausgingen. Die in der Region selbst wohnenden Leute hatten oftmals viel größere Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten und konnten daher viel genauer und sensibler auf sie reagieren als die weit entfernte königliche Regierung in Versailles.

Zwei weitere Punkte betreffen die von Necker 1777 abgeschafften Finanzintendanten sowie ein Gremium zur Behandlung von Streitfällen und Klagen, welches den Finanzminister in seiner täglichen Arbeit entlasten soll. Am Ende des Aufsatzes kommt behandelt Necker einige wirtschafts- und sozialpolitische Themen. Eines davon betrifft den Mont-de-Piété, ein staatliches Leihhaus, welches es den aus der Provinz nach Paris hergezogenen jungen Leuten erlauben sollte, Kleinkredite aufzunehmen, ohne die von privaten Kreditgebern oftmals geforderten Wucherzinsen bezahlen zu müssen. In den darauffolgenden Punkten über das Manufakturwesen die Gewichte und Masse und den Getreidehandel spricht sich Necker für eine dezidiert liberale Wirtschaftspolitik aus. So sollten die Manufakturen von staatlicher Seite nicht zu sehr reglementiert sein, dennoch sollte der Staat versuchen, sie zu fördern und talentierte Handwerker aus dem Ausland anzuziehen. Die verschiedenen Gewichte und Massen sollten vereinheitlicht werden, doch wäre dies gemäß Necker eine gewaltige Arbeit, weil dann viele Verträge und Dokumente umgeschrieben werden müssten. Der Getreidehandel sollte prinzipiell frei sein, doch dürfe man nicht ins Extrem verfallen. In Zeiten schlechter Ernten müsse er auch eingeschränkt werden können. Sodann kommt auch der Maintmorte zur Sprache, ein altes feudales Recht, welches die Leibeigenen und ihre allfälligen Güter unter der Verfügungsgewalt des Herrn hielt. Der König hatte in seinen eigenen Ländern die Leibeigenen von diesem Recht befreit, und Necker nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, dass einige weitere Lehnsherren dem königlichen Beispiel gefolgt waren.

Darauf folgen Erläuterungen zu den Spitälern und Gefängnissen, welche oftmals schlecht organisiert waren und den Zustand der Patienten bzw. Insassen eher verschlimmerten. Necker und insbesondere seine Frau, die Salonière Suzanne Necker hatten hier einige Reformen im Sinne der Aufklärung veranlasst. Madame Necker hatte 1778 in der Pariser Gemeinde Saint-Sulpice ein Hospital errichtet, welches nach modernen medizinischen Gesichtspunkten organisiert war und als Modell für alle weiteren Spitäler des Landes dienen sollte. Sodann beschreibt Necker, wie er den Bau eines neuen, größeren Gefängnisses durchgesetzt habe, worin die Insassen nach Geschlecht, Alter und Art des Vergehens getrennt werden konnten.

Am Schluss versichert Necker, dass er sich mit Hingabe und vollem Einsatz der wichtigen Aufgabe gewidmet habe, welche ihm der König zugetragen habe. Er habe nicht nur auf das private Vergnügen verzichtet, sondern auch darauf, seinen Freunden mit Ämtern und Zuwendungen zu dienen.

„Ich weiß nicht, ob man den von mir eingeschlagenen Weg als richtig befinden wird, aber auf jeden Fall habe ich ihn gesucht, und mein ganzes Leben, ohne irgendwelche Zerstreuung, ist den wichtigen Aufgaben gewidmet, welche Eure Majestät mir anvertraut haben; ich habe nichts dem Kredit und nichts den Genüssen des Lebens geopfert. Ich habe selbst dem schönsten aller privaten Belohnungen entsagt, nämlich meinen Freunden zu dienen, oder von meinem Umfeld Anerkennung zu erlangen. Wenn irgendjemand meiner alleinigen Gunst eine Pension, ein Amt, eine Stelle verdankt, möge man ihn benennen.“, stellt Necker fest.

Der Finanzbericht präsentiert die Einnahmen und Ausgaben der königlichen Schatzkammer, welche für das Jahr 1781 voraussichtlich anfielen, sowie eine Liste der vorgesehenen Schuldentilgungen.

Zunächst folgen zwei Tabellen mit der detaillierten Auflistung der Einnahmen und Ausgaben, welche gemäß der Überschrift für ein „Normaljahr“ in die Schatzkammer flossen, bzw. durch sie getätigt wurde. Die Liste für die Einnahmen umfasst 31 Artikel, diejenige für die Ausgaben 49 Artikel. Alle Zahlen sind auf 1000 Livre genau gerundet, und einigen der Artikel sind erklärende Bemerkungen angefügt, so z. B. bei Artikel 23 der Einnahmen, dass der königliche Anteil der Erträge der drei größten Steuerpachtkompanien voraussichtlich größer sein werde als angegeben; oder bei Artikel 1 der Ausgaben, dass die Pensionen von jetzt an zentral über die Schatzkammer bezahlt werden sollten und der entsprechende Fonds der Kriegsmarine deshalb um 8 Mio. Livre verkleinert worden sei etc.

Anschließend an die beiden detaillierten Listen folgt in Kurzform ein Résumé, in welchem dieselben Zahlen in derselben Reihenfolge wiederholt werden. Danach zieht Necker folgende Bilanz:

Total Einnahmen 264 154 000

Total Ausgaben 253 954 000

Einnahmenüberschuss 10 200 000

Total Einnahmen von 264 154 000 Livre stehen total Ausgaben von 253 954 000 Livre gegenüber, was unter dem Strich einen Einnahmenüberschuss von 10 200 000 Livre ergibt. Einer letzten Bemerkung ist zu entnehmen, dass dieser Überschuss unabhängig von den vorgesehenen Schuldentilgungen von 17 326 666 Livre sei, deren Auflistung den Schluss des Compte rendu bildet.

Die Betrachtung der Kaufkraft einer historischen Währung ist schwierig, hier ein Versuch: 1 Louis d’or entsprach 24 Livres, 1 Sou waren ein Zwanzigstel Livre, 1 Liard entsprach ein Viertel Sou. Ein durchschnittliches table d’hôte oder Mittagsmenü kostete 1 Livre; der Preis für ein Brot lag zwischen 2 Sous bis 12 Sous. Eine Tasse Café au lait in einem Straßencafé kostete 2 Sous. Der gewöhnliche Sitzplatz in der Comédie française war für 1 Livre und in der Opéra für 2 Livres, 8 Sous zu erwerben. Die Fahrt mit einer Postkutsche, carrosse von Bordeaux nach Paris kostete 72 Livres.

Der Compte rendu und insbesondere der Finanzbericht ist nicht einfach zu verstehen. Dies ist teilweise dem Umstand geschuldet, dass Necker im Compte rendu selbst keine detaillierten Angaben zur richtigen Interpretation seiner Zahlen macht.

Zunächst einmal muss man sich von der Vorstellung verabschieden, es handle sich hier um die Gesamtheit der ordentlichen Finanzen des Königs. Während im Compte rendu ordentliche Einnahmen von 264 Mio. Livre verzeichnet sind, lagen die gesamthaften ordentlichen Einnahmen des Königs im Jahr 1781 in Tat und Wahrheit bei etwa 430 Mio. Livre. Der große Unterschied rührt daher, dass im Compte rendu nur die Finanzen verzeichnet sind, welche in die königliche Schatzkammer flossen. Trotz ihres Namens war diese königliche Schatzkammer aber keineswegs eine Zentralkasse, durch welche alle staatlichen Finanzströme geflossen wären. Die schwache Bürokratisierung der damaligen Finanzverwaltung brachte es mit sich, dass es viele weitere Kassen gab, welche ebenfalls Gelder des Königs verwalteten und staatliche Ausgaben tätigten. In der Regel wurden nur die übriggebliebenen Nettoerträge dieser Kassen (nach Abzug aller von ihnen zu leistenden Ausgaben) an die königliche Schatzkammer überwiesen, und diese ordentlichen Nettoerträge waren es, welche im Compte rendu aufgeführt sind. Die ordentlichen Bruttoeinnahmen sind im Compte rendu nicht ersichtlich und werden von Necker nur an einer Stelle kurz erwähnt. Allerdings können sie bei Mathon de la Cour eingesehen werden, der 1788 eine Sammlung verschiedener Finanzberichte publiziert hat (unter anderem auch den Compte rendu von 1781). Demnach beliefen sie sich auf etwa 427 Mio. Livre und die Abzüge auf etwa 163 Mio. Livre, was dann die im Compte rendu enthaltenen ordentlichen Nettoeinnahmen von 264 Mio. Livre ergibt.

Ebenfalls wichtig zu beachten ist die Unterscheidung zwischen ordentlichen und außerordentlichen Einnahmen und Ausgaben.

Unter ordentlichen Einnahmen sind alle Steuern und Abgaben zu verstehen, welche alljährlich durch königliche Autorität vom Volk erhoben werden.

Zu den ordentlichen Ausgaben meint Necker: „Was die ordentlichen Ausgaben betrifft, so sind die einen fixiert durch Edikte oder Deklarationen, wie etwa die ständigen Renten und die Leibrenten, die Zinsen der Inhaber von Scheinen, die Gagen für die Ämter, etc.; die anderen sind festgelegt durch Ratsbeschlüsse, und wiederum andere wurden ganz einfach durch einzelne Entscheidungen des Königs autorisiert.“

Ordentliche Einnahmen und Ausgaben konnten demnach auf verschiedenen Wegen zustande kommen, doch entscheidend war, dass sie alle bis zu einem gewissen Grad ständig und fixiert waren. Necker selbst gab zu, dass es zu weniger Verwirrung geführt hätte, wenn man sie nicht mit „ordentlich“, sondern mit „fix“ benannt hätte.

Es war eine damals unbestrittene buchhalterische Maxime, dass ordentliche Ausgaben durch ordentliche Einnahmen gedeckt werden sollten, was im Endeffekt nichts anderes heißt, als dass man strukturell ausgeglichene Finanzen anstrebte. Ausgaben für unvorhergesehene und temporäre Ausgabe wie z. B. für Kriege oder für die Bewältigung von Naturkatastrophen durften und mussten sogar mit Krediten gedeckt werden, weil sie die Höhe des ordentlichen Budgets oftmals bei weitem überstiegen. Entscheidend bei diesem buchhalterischen Konzept war, dass die Schuldzinsen auf alle Fälle zu den ordentlichen Ausgaben gerechnet wurden. Denn solange der Schuldendienst durch ordentliche Einnahmen getragen werden konnte, fand keine Überschuldung statt. Konnten die ordentlichen, fixen Ausgaben und der Schuldendienst jedoch nicht mehr durch die ordentlichen, alljährlichen Einnahmen gedeckt werden, dann war zu befürchten, dass der Staat mehr und mehr Kredite aufnehmen musste und die Schuldenspirale sich unkontrolliert zu drehen begann. Aus diesen Überlegungen heraus waren in Neckers Compte rendu nur die ordentlichen Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt, denn ausgeglichene ordentliche Finanzen galten als ein guter Indikator für gesunde Staatsfinanzen. Alle außerordentlichen Finanzen, insbesondere die Kriegskosten oder die Kreditaufnahmen waren daher im Compte rendu nicht zu finden.

Titelseite, Compte rendu au Roi, 1781

Dieser ist eine Zeitpunktrechnung. Er besaß nur Gültigkeit für den Januar 1781 (als er dem König vorgelegt wurde) und partiell für den Februar 1781 (als er veröffentlicht wurde), danach nicht mehr, denn die Einnahmen- und Ausgabenstruktur wurde laufend verändert. Bereits im selbigen Februar und dann im März wurden zwei neue Kriegskredite aufgenommen, welche die Zinslasten erhöhten und damit den am 19. Februar veröffentlichten Compte rendu obsolet machten. Er war also kein Budget, welches die Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 1781 fest einplante, sondern nur der momentane Einnahmen-Ausgaben-Stand zum Zeitpunkt der Publikation. Er war eine Art Fixstern, welche dem Finanzminister anzeigte, wie die momentane finanzielle Lage seines Landes war und ob es sich neue Kredite leisten konnte, oder ob zunächst Einsparungen vorgenommen werden mussten. Ein Compte rendu war also nur eine Zeitpunktrechnung, und nach jeder neuen Kreditaufnahme, nach jedem neuen Reformschritt, nach jeder neuen Änderung der Einnahmen- und/oder Ausgabenseite war er logischerweise nicht mehr aktuell und musste durch einen neuen ersetzt werden. Neckers Zahlen vom Februar 1781 wollten also nicht aussagen, dass am Ende des Jahres auch tatsächlich ein ordentlicher Überschuss realisiert würde, sondern bloß, dass momentan im Februar 1781 ein geplanter Überschuss vorhanden war, der zur Aufnahme neuer Kredite verwendet werden konnte.

Trotz wohlklingender Worte und vielen Zahlen war klar, dass zum Zeitpunkt des Bastillesturms kein flüssiges Geld da war und das Volk hungerte.

Das Volk lehnt sich auf

Hungrig und frierend fordert das Volk nun Arbeit und Brot. Zwei Wochen vor dem Sturm auf die Bastille kommen sechzehn Regimenter des Königs und umzingeln die Stadt. 30.000 bewaffnete Männer sollen einen Aufstand verhindern. Die Bevölkerung gerät in Panik.

Die Truppen des Königs sind ringsum positioniert. Das schafft eine Atmosphäre des Schreckens und der Gefahr. Man hat Angst vor einer Militäroffensive gegen Paris. Die Truppen, unter dem Kommando von Kommandant Bernard-René Jordan de Launay, haben den Befehl, unter Gewaltandrohung und Gewaltanwendung für Ordnung zu sorgen.

Regimenter des Königs umzingeln die Stadt

Die Nacht vom 13. Auf dem 14. Juli. Einige Bewohner schließen sich ein. Andere errichten im Schutz der Dunkelheit auf den Straßen Barrikaden gegen mögliche Angriffe der Kavallerie.

Das Volk verhält sich zunächst defensiv, wegen der Truppen wollten sie sich schützen, daher auch die Barrikaden. Aber vor allem wollen sie sich bewaffnen, Waffen zum eigenen Schutz besorgen.

Der Morgen des 14. Juli, gegen 10 Uhr. Eine Menschenmenge zieht durch die Straßen von Paris, bewaffnet mit Heugabeln und Spitzhacken. Ihr Ziel ist das Hôtel des Invalides, hier sind kriegsversehrte, berufsunfähige Soldaten und Offiziere untergebracht.

Das Gebäude entstand zur Lösung des Problems, was mit den heimatlosen, arbeitslosen oder verwundeten Soldaten nach einem Krieg geschehen sollte. Nicht nur aus Gründen der Humanität fühlten sich Herrscher verpflichtet, für die Soldaten zu sorgen, die ihr Leben riskiert und oft ihre Gesundheit beschädigt hatten. Auch aus Gründen der staatlichen Sicherheit empfahl sich eine solche Maßnahme, denn unbeschäftigte, aber waffenkundige Soldaten konnten gefährlich werden, wenn sie als marodierende Banden unkontrolliert durch das Land zogen. Schon im 12. Jahrhundert dachte Philipp Augustus deshalb an eine Art Hospital. Lange kamen alte Soldaten in Klöstern unter, wo sie häufig Unruheherde bildeten, weil sie sich nicht den strengen Mönchsregeln unterwerfen wollten.

König Ludwig XIV. sorgte mit dem Hôtel des Invalides für eine umfassende Lösung, bei der er für die Architektur die äußere Gestalt des spanischen Escorial zum Vorbild nahm und für die soziale Organisation die Tradition des Klosters. Die Anlage ist eine gewaltige militärische Gedächtnisstätte mit einem riesigen zentralen Innenhof, einem Kreuzgang vergleichbar, der von vier Nebenhöfen mit Wohntrakten umgeben war. Die alten und gebrechlichen Soldaten sollten hier ein geregeltes Leben führen. Ihre Tage waren mit Gottesdiensten und handwerklichen Betätigungen ausgefüllt.

Hôtel des Invalides

Die Aufständischen haben es auf die Waffen in den Kellerräumen abgesehen. Die dortigen Soldaten sind kein Hindernis, die Menschen brechen die Türen auf und ergreifen die Waffen. 32.000 Gewehre und 12 Kanonen sind hier eingelagert. Das Arsenal wird vollständig von den Aufständischen geleert. Bei aller Freude über den neuen Besitz merken sie, dass etwas fehlt. Es gibt kein Schießpulver. Die Gewehre und Kanonen sind somit nicht einsatzfähig.

Sie haben also Gewehre, die sie nicht nutzen können, also müssen sie einen Ort finden, wo es Pulver gibt, sonst nützen ihnen die Waffen nichts.

Schießpulver und Munition gibt es in großen Mengen an einen ganz bestimmten Ort, in der Bastille, dem Staatsgefängnis im Osten von Paris. Die Strecke vom Hôtel des Invalides bis zur Bastille ist schnell überwunden. Die Pariser wissen genau, dass es dort Schießpulver gibt. Es geht also bisher nicht um einen Gewaltakt, sondern darum, an das Schießpulver zu gelangen.

Um 10 Uhr 30 Minuten denkt noch keiner der Aufständischen daran, die Bastille anzugreifen. Ihre Haltung wird sich radikal ändern.

Die Bastille

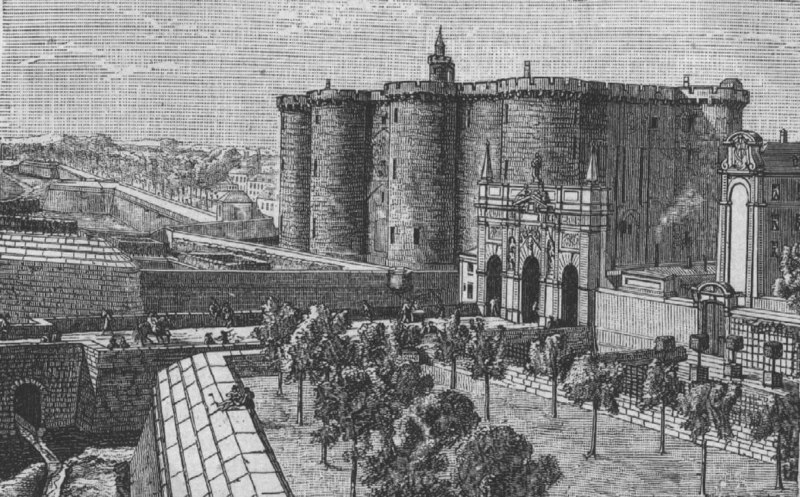

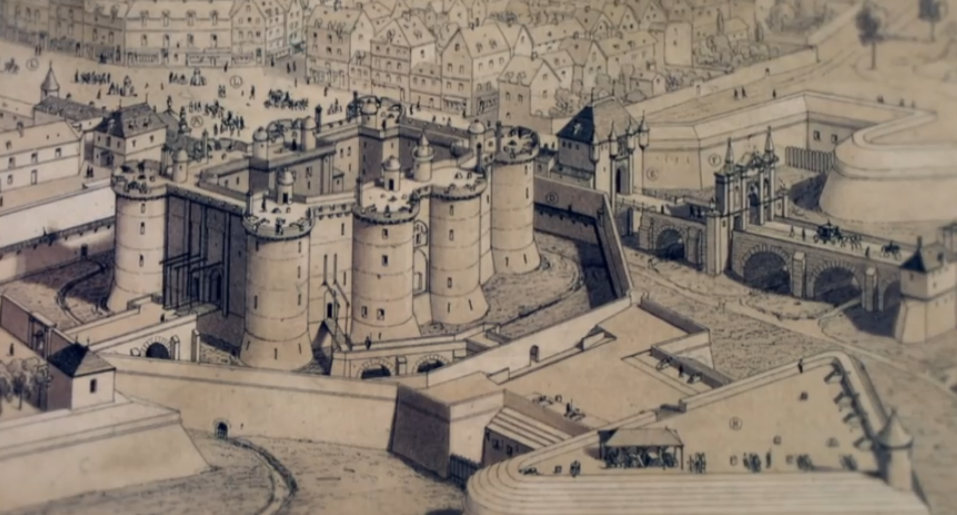

Die Bastille besaß acht Zinnentürme mit eigenen Namen: Feldseite von Norden nach Süden: Eckturm, Kapellenturm, Schatzturm, Grafschaftsturm; Stadtseite von Norden nach Süden: Brunnenturm, Freiheitsturm, Bertaudièreturm, Basinièreturm. Zwischen Basinièreturm und Grafschaftsturm lag südlich der Eingang mit Zugbrücke. Zwischen Kapellen- und Schatzturm war das zugemauerte ehemalige Stadttor zu sehen. Das Gebäude besaß außerdem einen Festungsgraben, der mit Wasser gefüllt war.

Die Bastille

Doch wie ist die Eroberung dieser Festung, die als uneinnehmbar gilt, überhaupt möglich?

Sie wurde unter König Karl V. durch Hugues Aubriot mit der Grundsteinlegung am 22. April 1370 begonnen , beendet im März 1383, als befestigtes östliches Tor und als ein Eckpfeiler der Befestigungsanlagen der Hauptstadt gegen Angriffe der englischen Truppen, die während des Hundertjährigen Krieges in Frankreich umherzogen.

Damals thront das kolossale Gebäude über den ganzen Viertel. Der Bau ist beeindruckend. Sehr hoch mit einer bedrohlich wirkenden Architektur. Er dominiert diesen Teil der Hauptstadt. Flankiert von den bereits erwähnten acht Türmen mit ja 24 Meter Höhe. Der Durchmesser umfasst rund 14 Meter. Die Mauern sind bis zu fünf Meter dick. Das Gebäude misst 37 Meter in der Breite und 68 Meter in der Länge. Es ist so lang, wie das Hauptschiff der Kathedrale von Note Dame in Paris und garniert absolute Sicherheit.

Schon lange vorher als Gefängnis genutzt, war die Bastille seit der Zeit Ludwigs XIII. (1. Hälfte des 17. Jahrhunderts) durch den großen Ersten Minister, den Kardinal-Herzog von Richelieu als Staatsgefängnis eingerichtet, mit 80 teils unterirdisch liegenden Kerkern.

Erbaut, wie erwähnt wird die Bastille im 14. Jahrhundert. Damals war sie noch kein Gefängnis, sondern eine königliche Residenz, ähnlich dem heutigen Kunstmuseum Louvre. Die Bastille wurde als Festung gebaut, um Paris nach Osten hin zu verteidigen, denn in Frankreichkommen die Feinde immer aus dem Osten. Für den König sollte sie ein sicherer Ort sein.

Die Bastille als Festung

In Bezug auf Sicherheit haben die Bauherren der Bastille an alles gedacht. Um einzudringen, muss man auf einen ersten, von Soldaten bewachten Hof gelangen. Dort blockiert eine Doppel-Zugbrücke den Zugang, eine für Kutschen, die andere für Fußgänger. Über diese Zugbrücken überquert man einen mit 18 Metern tiefen und etwa 25 Meter breiten Graben.

Zum Schluss eine zweite Doppel-Zugbrücke, durch sie gelangt man erst in das Innere der Bastille. Alles in allem gesehen, eine uneinnehmbare Festung.

***

Seit der Zeit Ludwigs XIII. (1. Hälfte des 17. Jahrhunderts) diente sie als Staatsgefängnis mit 80 teils unterirdisch liegenden Kerkern. Berühmte Häftlinge waren 1717/1718 und 1726 unter anderen der Schriftsteller Voltaire und 1784–1789 der Marquis de Sade.

Der Innenhof 1785

Eines der interessantesten Dokumente aus dem Innenleben der Bastille ist René Auguste Constantin de Rennevilles 1715 veröffentlichter Bericht Inquisition Françoise über seine elfjährige Gefangenschaft. Renneville beschreibt darin ausführlich verschiedene Zellen und die je nach Status und Zahlungsfähigkeit unterschiedlichen Haftbedingungen. Die Gefangenen erhielten eine Pension des Königs – Geld, für das das Wachpersonal Besorgungen machte. Das Gefängnis selbst funktionierte als vom Staat verpachtetes kommerzielles Unternehmen. Wenn bei längerer Haft Gefangene verarmten oder von ihren Familien nicht mehr unterstützt wurden, wurden sie in immer tiefer gelegenen Zellen untergebracht. Die unmenschlichsten Haftbedingungen herrschten in den Kellern. Haftstrafen in der Bastille waren gefürchtet, da mit ihnen der Entzug jedweder Öffentlichkeit verbunden war. Eine größere Chance, sich zu verteidigen und in der Außenwelt um Sympathien zu werben, hatten Straftäter am Pranger.

Zuweilen Anne-Marguerite Petit du Noyer zugeschrieben wird der Bericht einer spektakulären Flucht aus der Bastille, der 1719 als Événement des plus rares erschien (deutsch im gleichen Jahr als Die so genannte Hölle der Lebendigen).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.