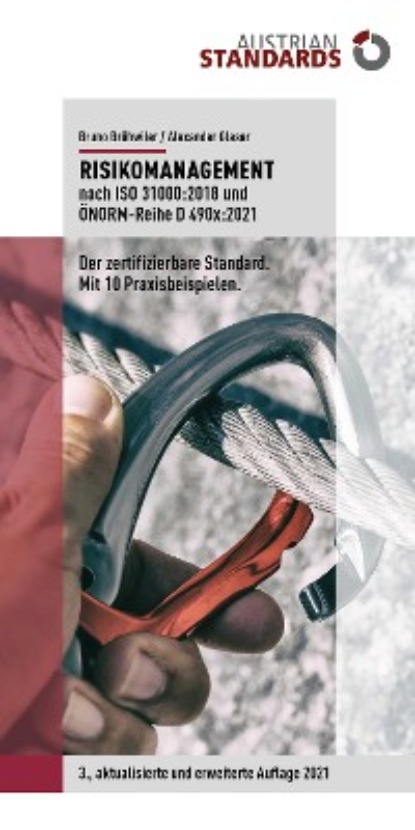

Risikomanagement nach ISO 31000:2018 und ÖNORM-Reihe D 490x:2021

- -

- 100%

- +

Impressum

ISBN 978-3-85402-428-6

Auch als Buch verfügbar

ISBN 978-3-85402-427-9

3., aktualisierte und erweiterte Auflage 2021

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck oder Vervielfältigung, Aufnahme

auf oder in sonstige Medien oder Datenträger,

auch bei nur auszugsweiser Verwertung,

sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der

Austrian Standards plus GmbH gestattet.

Alle Angaben in diesem Fachbuch erfolgen

trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr

und eine Haftung der Autoren und des Verlages

ist ausgeschlossen.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in vorliegendem

Werk die Sprachform des generischen Maskulinums angewendet.

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

© Austrian Standards plus GmbH, Wien 2021

Die Austrian Standards plus GmbH ist ein

Unternehmen von Austrian Standards International.

AUSTRIAN STANDARDS PLUS GMBH

1020 Wien, Heinestraße 38

T +43 1 213 00-300

F +43 1 213 00-818

E service@austrian-standards.at

www.austrian-standards.at/fachliteratur

PROJEKTBETREUUNG

Gertraud Reznicek

LEKTORAT

Johanna Zechmeister

COVER – FOTOCREDIT

© AdobeStock/Jamrooferpix

GESTALTUNG

Alexander Mang

DRUCK

Prime Rate Kft., H-1044 Budapest

Inhalt

Abkürzungsverzeichnis

Vorwort

1 Warum fehlte das Risikomanagement?

1.1 Finanzkrise 2008/2009

1.2 Fukushima

1.3 Dieselskandal

1.4 Morandi-Brücke

1.5 Pandemie Covid-19

1.6 Erklärungen

2 Weiterentwicklung ONR 4900x zur ÖNORM-Reihe D 490x

2.1 Revision hin zur ISO 31000:2018

2.2 Erfolgsgeschichte der ONR-Reihe 4900x

2.3 ISO High Level Structure als Orientierung

2.4 Anforderungen statt Empfehlungen

2.5 Neuerungen auf einen Blick

3 Risikomanagement ist Führungsaufgabe

3.1 Risikomanagement in Governance verankert

3.1.1 Verantwortungsvolle Unternehmensführung

3.1.2 Corporate Governance – Grundsätze der OECD

3.1.3 Risikomanagement im deutschen Aktienrecht

3.1.4 Risikomanagement in Österreich

3.1.5 Corporate Governance in den USA

3.1.6 Zusammenfassung

3.2 Strategisches Management

3.2.1 Gestaltung und Lenkung von Organisationen

3.2.2 Aufgaben und Konzeptionen des strategischen Managements

3.2.3 Wissenschaftliche Standortbestimmung

3.2.4 Praktische Standortbestimmung

3.3 Risiko definiert

3.3.1 Risiko nach ÖNORM D 4900

3.3.2 Wahrscheinlichkeit

3.3.3 Positive und negative Auswirkungen

3.3.4 Kombination aus Wahrscheinlichkeit und Auswirkung

3.3.5 Ziele der Organisation

3.3.6 Ereignisse und Entwicklungen

3.3.7 Erkenntnisse

4 Anwendungen des Risikomanagements

4.1 Organisations-Risikomanagement

4.2 Risikobasierte Teilbereiche

4.3 Anwendungen definieren

5 Risikomanagementprozess

5.1 Prozesselemente

5.2 Bedeutung der Risikokriterien

6 Einbettung des Risikomanagements

6.1 Prozesslandschaft und Produktentwicklung

6.2 Risikomanagement in Anlagenprojekten

7 Risikomanagementsystem

7.1 Integration von Managementsystemen

7.2 Bedeutung der Risikopolitik

8 Methoden Der Risikobeurteilung

8.1 Methodenüberblick

8.2 Szenarioanalyse

8.3 Horizon Scanning

9 Notfall-, Krisen- Uund Kontinuitätsmanagement

9.1 Bestandteil des Risikomanagements

9.2 Kontinuitätsmanagement

10 Zertifizierung des Risikomanagements

11 Fazit und Ausblick

Anhang

Anhang 1: Begriffe nach ÖNORM D 4900:2021

Anhang 2: Beispiel einer Gefahrenliste

Literaturverzeichnis

Internetquellen

Die Autoren

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Struktur der ÖNORM-Reihe D 490x:2021

Abbildung 2 Balanced-Scorecard-Zielsystem

Abbildung 3 Quellen von Risiken

Abbildung 4 Organisations-Risikomanagement und seine Teilbereiche

Abbildung 5 Risikomanagementprozess

Abbildung 6 Prozesslandschaft mit Risikomanagement

Abbildung 7 Risikomanagement in der Produktentwicklung

Abbildung 8 Herstellbarkeitsbewertung und Risikoanalyse

Abbildung 9 Qualitätssichernde und risikoreduzierende Methoden

Abbildung 10 Besondere Merkmale

Abbildung 11 DVP&R-Auszug „Stossfänger E-Mobile Supercar“

Abbildung 12 Einsatzkriterien für DFMEA und PFMEA

Abbildung 13 Design-FMEA

Abbildung 14 Prozess-FMEA

Abbildung 15 Prozessfähigkeit

Abbildung 16 Auszug aus der PPF-Nachweisführung

Abbildung 17 Einsatzkriterien, Kriterien der Auswirkung für die projektbezogene Risikoanalyse

Abbildung 18 Praktische Anwendung der Risikomatrix

Abbildung 19 Zusammenspiel von Projekt- und Risikomanagementprozessen

Abbildung 20 Risikomanagementsystem

Abbildung 21 Gegenüberstellung von ISO 9001 Und ÖNORM D 4901

Abbildung 22 Gegenüberstellung Von ISO 9001 Und ÖNORM D 4901

Abbildung 23 Gegenüberstellung Von ISO 9001 Und ÖNORM D 4901

Abbildung 24 Methoden im Überblick

Abbildung 25 Risiken Geschäftsbereiche und Konzern

Abbildung 26 Vergleich von gemessenen und berechneten saisonalen Schneehöhen in den letzten 55 Jahren am Feuerkogel

Abbildung 27 ÖKS15-Projektion für einen Bereich in ca. 1 800 M Seehöhe. Entwicklung der Lufttemperatur und Niederschlagsmenge im Winter (NDJFMA; November bis April)

Abbildung 28 Entwicklung Naturschnee bis 2050, abgebildet durch die mittlere saisonale Gesamtschneehöhe und Saisonlänge in ca. 1 600 m bis 1 700 m Seehöhe im Untersuchungsraum

Abbildung 29 Entwicklung Naturschnee + technischer Schnee bis 2050, abgebildet durch die mittlere saisonale Gesamtschneehöhe und Saisonlänge In ca. 1 200 m bis 1 300 m Seehöhe im Untersuchungsraum

Abbildung 30 Covid-19-Krisenmanagement Fachhochschule Burgenland

Abbildung 31 Safe-FH Prevention Cycle

Abbildung 32 Plan Lockdown

Abbildung 33 Piktogramme zur Kommunikation der Covid-19-Massnahmen

Abbildung 34 Corona-Ampel des Gesundheitsministeriums mit Lehrbetrieb

Abbildung 35 Notfall-, Krisen- und Kontinuitätsmanagement

Abbildung 36 Risikoprofil für das Kontinuitätsmanagement

Abbildung 37Auditplan

Seit 2012, dem Erscheinen der 2. Auflage dieser QuickInfo, blieben Risiken und Risikomanagement in ihrem Wesenskern grundsätzlich unverändert. Schaut man aber genauer hin, lässt sich erkennen, dass erhebliche Veränderungen im Positiven wie auch im Negativen eingetreten sind.

Das Positive besteht darin, dass die Akzeptanz von Risikomanagement in unserer wirtschaftlichen und politischen Welt deutlich zugenommen hat. Die Durchdringung der Führung von privaten Unternehmen und öffentlichen Organisationen mit diesem Instrument ist deutlich gestiegen, die Anwendung von Risikomanagement für die Steuerung von Organisationen und Systemen hat sich weit verbreitet. Viele mittlere und obere Führungskräfte haben sich in Risikomanagement weitergebildet und verstanden, wie mit Risiken umzugehen ist, um einen konkreten Nutzen zu erzielen. Als Positivum ist auch zu werten, dass sich das Risikomanagement in der Welt der Standards weiterentwickelt hat, sowohl auf der internationalen wie auch auf der regionalen oder nationalen Ebene.

Aber es gibt auch Negatives festzustellen. Es treten zu viele Risiken ein, die durchaus vermeidbar gewesen wären. Die Analyse von eingetretenen Schadenfällen führt selten zur Erklärung mit den „schwarzen Schwänen“, die als Symbol für nicht im Voraus erkennbare Risikoereignisse bzw. Fehlentwicklungen gelten. Besorgniserregend ist zusätzlich die Feststellung, dass die Auswirkungen von voraussehbaren Risiken immer größer werden. Nachfolgend werden wir uns mit solchen Risiken beschäftigen und dabei die Frage stellen, warum das Risikomanagement in diesen Fällen versagt oder gar gefehlt hat.

Wer sich heute mit Risikomanagement befasst, stößt auf den Standard ISO 31000 „Risk Management – Guidelines“ (revidierte Fassung von 2018) und die ONR-Reihe 4900x „Risikomanagement für Organisationen und Systeme“ (Fassung von 2014). Letztere wurde zwischenzeitlich zur soeben publizierten ÖNORM-Reihe D 490x:2021 „Risikomanagement für Organisationen und Systeme“ weiterentwickelt.

Bei der ISO 31000 handelt es sich um Empfehlungen zum Risikomanagement. Der Standard zeigt auf, was internationale Experten unter Risikomanagement verstehen. Es werden Hinweise und Ratschläge für seine Anwendung und Umsetzung in Organisationen verschiedenster Art gegeben. In Österreich wurde der Standard als ÖNORM ISO 31000[1] veröffentlicht.

Die ISO 31000 stellt das Ergebnis eines breiten Konsenses unter maßgebenden Fachexperten in einem generischen, allgemein gehaltenen Dokument dar. Es ist ein großer Nutzen für unsere Gesellschaft, dass eine einheitliche Auffassung darüber besteht, was Risiko ist und wie man mit Risiko umgehen kann.

Bereits die ONR 49000 verstand sich als Spezifikation der ISO 31000 und präzisierte die Empfehlungen des internationalen Standards im ausführlichen Regelwerk. Nachdem die Gemeinschaft der Risikomanagement-Experten und -Anwender dieses Regelwerk mit größtem Interesse vor allem in Österreich, Deutschland und der Schweiz aufgenommen hatte, stellte sich die Frage, wie es weiterentwickelt werden sollte.

Dabei sind noch zwei andere Aspekte zu berücksichtigen. In der internationalen Standardisierung gibt es inzwischen neue Anforderungen an Managementsystem-Standards. ISO hat die sogenannte „High Level Structure“[2] vorgegeben, nach deren Begriffen und Struktur Managementsysteme aufgebaut werden sollen. Die ISO 9001 als wichtigster Managementsystem-Standard wurde in der Ausgabe von 2015 konsequent dieser Struktur angepasst. ISO 31000 ist diesem Beispiel in der Revision von 2018 leider nicht gefolgt, sondern hat sich an diese Strukturen nur lose angelehnt. Der zweite Aspekt bezieht sich auf die Verbindlichkeit von Risikomanagement-Standards. Empfehlungen reichen nicht mehr aus, wenn Risikomanagement immer häufiger von Gesetzen gefordert wird.

Für die Arbeitsgruppe AG 252.07 „Risikomanagement“ von Austrian Standards International standen zu Beginn der Revision der ONR 49000:2014 zwei Beschlüsse fest. Einerseits sollte die Weiterentwicklung konsequent der High Level Structure von ISO folgen. Andererseits sollte ein zertifizierbares Risikomanagement als ÖNORM erarbeitet werden, damit Organisationen, welche die Wirksamkeit ihres Risikomanagements mit eindeutigen Anforderungen bewerten wollen, eine entsprechende Vorgabe zur Hand haben.

In die Erstellung der 3., überarbeiteten und erweiterten Auflage dieses Buches habe ich meinen langjährigen Kollegen, Alexander Glaser, MBA, als Mitautor einbezogen. Er hat seine umfassende Kompetenz und Erfahrung im Risiko- und Qualitätsmanagement eingebracht. Wir haben zusammen die Gestaltung der neuen ÖNORM-Reihe D 490x in die Wege geleitet und die Redaktion an die Hand genommen, sodass die Arbeitsgruppe von einem bereits weit fortgeschrittenen Entwurf ausgehen konnte.

Die fünf Praxisbeispiele (2) „Risikomanagement in der Produktentwicklung (Automotive)“, (3) „Projektrisiken managen“, (7) „Klimawandel – Schneesicherheit für Skigebiete“, (8) „Krisenmanagement zur Pandemie Covid-19 an einer Hochschule“ und (10) „Risikomanagement-Audits“ stammen von Alexander Glaser.

Meinen herzlichen Dank spreche ich meinem Kollegen, Prof. Dr. Dr. Viktor Zorn aus, der mich bzw. die Arbeitsgruppe im Komitee 252 unterstützt hat.

In dieser Publikation werden die grundlegende Philosophie, die Prozesse und Instrumente sowie die Integration des Risikomanagements in die Führung einer Organisation dargestellt. Die Ausführungen orientieren sich deshalb in kompakter Form an den Inhalten der ÖNORM-Reihe D 490x von 2021 und bereichern die Ausführungen mit den Praxisbeispielen.

Und nun wünschen wir den Lesern anregende Lektüre, viele neuen Ideen und Energie für die praktische Umsetzung von Risikomanagement.

Zürich/Wien, im März 2021

Prof. Dr. Bruno Brühwiler

Alexander Glaser, MBA

1ÖNORM ISO 31000, Risikomanagement – Leitlinien

2International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission (Hrsg.): ISO/IEC Directives, Part 1 – Consolidate ISO Supplement – Procedures specific to ISO, Annex SL (normative) Proposals for management system standards, 9th ED. 2018

Eine wichtige Aufgabe des Risikomanagements besteht in der Prävention von Schäden. Wenn aus den Restrisiken trotzdem ein Schadenfall eintritt, können im Zuge einer Schadenfallanalyse die Ursachen ermittelt werden, die zum Eintritt des Ereignisses geführt haben.

In den nachfolgenden, dramatischen Schadenfällen der letzten Jahre fehlte offenbar das konsequente Risikomanagement weitgehend.

1.1 FINANZKRISE 2008/2009

In den Jahren 2008 und 2009 brach das globale Finanzsystem weitgehend zusammen. Nach der Überhitzung folgte der Einbruch des amerikanischen Immobilienmarktes. Dadurch wurden zuerst einige Investmentbanken, dann aber auch eine Anzahl anderer Finanzinstitute, auch Versicherer, in ihren Grundfesten erschüttert. Einige sind untergegangen, andere konnten nur dank staatlicher Stützungsmaßnahmen und Eingriffen überleben.

Viele der betroffenen Institute haben ihr Risikomanagement nach dem „COSO Enterprise Risk Management Framework“[3] gestaltet und betrieben. Der Fokus richtete sich dabei auf finanzorientierte Interne Kontrollsysteme. Die betroffenen Finanzinstitute unterstanden zudem der staatlichen Aufsicht. Diese hätte die Aufgabe gehabt, die Stabilität des Finanzsystems zu gewährleisten. Die Tragweite und die Herausforderungen, die mit dieser Aufgabe verbunden waren, wurden unterschätzt.

Die Finanzkrise erfasste bald auch die Realwirtschaft, die im ersten Halbjahr 2009 in noch nie dagewesenem Ausmaß einbrach, sich dann glücklicherweise aber in relativ kurzer Zeit wiederbelebte. Bevor sich die Weltwirtschaft von der Finanz- und Wirtschaftskrise richtig erholt hatte, brach im Jahr 2010 in Europa die Krise der Staatsverschuldung aus. Griechenland, Portugal und Irland wurden mithilfe eines massiven Mitteleinsatzes des Europäischen Rettungsschirms vor dem Staatsbankrott bewahrt. Auch hier war es verwunderlich, dass es bei den vorgegebenen Grenzwerten der Staatsverschuldung so weit kommen konnte. Wir wissen, dass es Jahre gedauert hat, bis diese Ungleichgewichte korrigiert werden konnten.

1.2 FUKUSHIMA

Dann, am 11. März 2011 geschah das Unglaubliche: Das Erdbeben der Stärke 9 auf der Richterskala im nördlichen Teil der japanischen Inseln löste einen Tsunami aus, der die Nuklearkatastrophe von Fukushima herbeiführte. Die Flutwelle betrug 13 bis 15 Meter, die 5,7 Meter hohe Mauer, welche das Kernkraftwerk hätte schützen sollen, wurde vollständig überspült. Die Flut zerstörte die elektrischen Schaltanlagen und die Notstromaggregate. Auch die Notkühlsysteme fielen aus oder konnten nicht richtig bedient werden. Drei Kernreaktoren überhitzten und schmolzen. Schließlich traten große Mengen an Radioaktivität aus. Diese zwangen die Bevölkerung zur Evakuierung, zuerst in einem Radius von 20 km, der später auf bis zu 40 km ausgeweitet wurde. Viele Tausend Menschen waren gefährlichen Strahlenbelastungen ausgesetzt. Es wird noch Jahre dauern, bis die materiellen Folgen der Nuklearkatastrophe von Fukushima auf Vermögenswerte und auf die Umwelt behoben oder zumindest eingegrenzt werden können. Auch hier stellt sich die Frage: Warum war eine solche Nuklearkatastrophe überhaupt möglich, nachdem sich die Wissenschaft und die Nuklearindustrie seit Jahrzehnten in umfassenden und professionellen Risikostudien mit der Sicherheit von Kernkraftwerken befassten?

1.3 DIESELSKANDAL

Den Hintergrund der Dieselaffäre bildete der globale Wettbewerb zwischen den beiden Automobil-Weltmarktführern Volkswagen und Toyota. Beide Hersteller versuchten, mittels spezieller Technologien Wettbewerbsvorteile im riesigen amerikanischen Markt zu generieren: die Japaner mit Hybrid-Fahrzeugen, die Deutschen mit der Dieseltechnologie. Die Abgasnorm Euro 6d galt ab 2013. Die dafür gebauten Abgasreinigungsanlagen (mit dem Additiv AdBlue) waren früh ausgereift und wurden von Volkswagen mit dem Slogan „Clean Diesel“ in den USA vermarktet.

Es muss vermutet werden, dass bei der Einführung der neuen Dieseltechnologie noch Versorgungsengpässe für AdBlue bei Tankstellen bestanden und man den potenziellen Kunden nicht zumuten wollte, dass die Serviceintervalle für Dieselfahrzeuge kürzer werden sollten. Dieser Schwierigkeit begegnete man – wohl nur als vorübergehende Maßnahme gedacht – mit einer Abschaltvorrichtung. Dadurch wurde ein schwerer Verstoß gegen Umweltvorschriften, die in den Vereinigten Staaten und auch in Europa galten, in Kauf genommen. Das dürfte auch in obersten Führungskreisen nicht unbekannt gewesen sein. Doch weil die Einhaltung der Rechtsvorschriften die globale Wettbewerbsstrategie hätte unterlaufen könnten, wurde der Verstoß gegen Umweltgesetze nicht thematisiert und vor sich hergeschoben, bis die amerikanischen Behörden den Betrug aufdeckten.

Im Konzernlagebericht 2014 von Volkswagen befindet sich der Risiko- und Chancenbericht mit einer umfassenden Darstellung des Risiko- und Chancenmanagements mit der abschließenden Feststellung: „Nach den uns heute bekannten Informationen bestehen keine Risiken, die den Fortbestand wesentlicher Konzerngesellschaften oder des Volkswagen Konzerns gefährden könnte“. Mittlerweile hat der VW-Konzern 28 Milliarden Euro an Bußgeldern und Schadenersatzforderungen in den USA bezahlt. Schadenersatzforderungen in Deutschland sind noch in Diskussion. Das Ende der Klagen und der damit verbundenen Kosten ist somit noch nicht erreicht[4]. Dazu kommen nun noch weitere rechtliche Konsequenzen. So wurde der Ex-VW-Chef Martin Winterkorn zusammen mit weiteren Führungskräften im März 2019 des Betrugs und der Untreue angeklagt[5]. Den Angeschuldigten drohen Haftstrafen von bis zu 10 Jahren und hohe Geldbußen.

1.4 MORANDI-BRÜCKE

Am 14. August 2018 stürzte ein Teil der nach seinem Erbauer benannten Morandi-Brücke in Genova ein und riss 43 Menschen in den Tod. Die Schrägseilbrücke wurde zwischen 1962 und 1967 geplant und errichtet. Die Ursache des Einsturzes ist in den Stahlseilen zu finden, die nach 50 Jahren bis zur Hälfte durchgerostet waren. Es besteht die Vermutung, dass die Überwachung und der Unterhalt der Brücke nicht ordnungsgemäß stattgefunden haben. Die italienische Staatsanwaltschaft nahm deshalb involvierte Personen fest oder suspendierte sie zumindest von ihren Ämtern. Es wird den Beschuldigten der Autobahngesellschaft Dokumentenfälschung bei Sicherheitskontrollen sowie den Funktionären der Straßenverwaltungsgesellschaft Fahrlässigkeit vorgeworfen[6]. Ingenieure sollen bereits 2014 vor dem Einsturz der Brücke gewarnt haben[7].

1.5 PANDEMIE COVID-19

Pandemien, wie wir sie gegenwärtig mit COVID-19 erleben, sind keineswegs eine Überraschung. Im Dokument „Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode“[8] von 2013 wird das Szenario überraschend genau antizipiert. Auch das Schweizerische Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS hat bereits 2015 im „Gefährdungsdossier Epidemie/Pandemie“[9] mehrere Szenarien beschrieben, welche die heutigen Verhältnisse mit überraschender Vorstellungskraft frühzeitig darstellten.

In Österreich hingegen konzentrierten sich die Risikoanalysen zum Bevölkerungsschutz in den vergangenen Jahren schwerpunktmäßig auf Hochwasserschutz, Brandschutz, Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung. Die Risiken durch SARS wurden zwar ebenfalls analysiert, jedoch betreffend Wahrscheinlichkeit und Auswirkung stark unterschätzt[10].

Mittlerweise – Stand Mitte Januar 2021 – sind weltweit rund 100 Millionen Infektionsfälle nachgewiesen, 55 Millionen Menschen davon wieder genesen und fast 2 Millionen Menschen daran verstorben[11]. Erst 9 Monate nach dem ersten Lockdown in Europa um Mitte März 2020 stehen getestete Impfstoffe bereit, um ab Januar 2021 zuerst die Risikogruppen in der Bevölkerung in großem Ausmaß zu impfen. Die wirtschaftlichen Schäden sind enorm und werden die Staatshaushalte noch über Jahre hinweg beschäftigen. Die Krise der Staatsverschuldung nach der Finanzkrise von 2009 ist kaum abgeschlossen, so steht nun eine noch dramatischere Situation an, welche die Stabilität des Finanzsystems wohl noch lange herausfordern wird.

1.6 ERKLÄRUNGEN

Für das Risikomanagement stehen angesichts der vorangehend aufgezeichneten Beispiele, die nur stellvertretend für viele andere Risiken stehen, einige Erkenntnisse im Mittelpunkt:

+Offensichtlich ist es heute u. a. durch wissenschaftliche Studien möglich, die Risiken in den Bereichen von Technologie, Bevölkerungsschutz, Volkswirtschaft, Unternehmen und öffentlichen Institutionen usw. ziemlich genau zu antizipieren. Es gibt kaum mehr „schwarze Schwäne“.

+Entscheidungsträger neigen dazu, Expertenwissen und Erkenntnisse aus dem Stand der Technik gering zu schätzen, wenn sie in Konflikt mit ihren eigenen Zielen und Ambitionen geraten. Strategie geht vor, Risiken müssen vermeintlich eingegangen werden, um den geplanten Erfolg zu erreichen.

+Die Risikowahrnehmung wird ausgeblendet: „Think positive“ ist das oberflächliche Motto von angeblich erfolgreichen Machern.

+Risikomanagement ist nicht kostenfrei. Wer Risikomanagement betreibt, braucht dazu personelle und finanzielle Ressourcen. Diese fallen sicher an, der Eintritt von Risiken ist jedoch unsicher. Solange alles gut geht, scheint die Rechnung beim Sparen auf Kosten der Risiken aufzugehen.

Offensichtlich haben in den fünf dargestellten Fällen die Risikowahrnehmung und das Risikomanagement gefehlt oder versagt. Man muss sich deshalb erneut ernsthaft die Frage stellen, was die Anforderungen und die Merkmale eines wirksamen Risikomanagements sind und wie man dieses Führungsinstrument einsetzen muss, um sich darauf verlassen zu können. Angesichts der Tatsache, dass heute in sehr vielen Organisationen und Institutionen Elemente von Risikomanagement vorhanden sind, ist die Antwort nicht ganz einfach: Es braucht in unserer heutigen Welt nicht unbedingt mehr, sondern vor allem ein besseres, sprich verbindlicheres und durchgängigeres Risikomanagement, um damit ein zuverlässiges Führungsinstrument verfügbar zu haben.